緊急地震速報の資料

このページは、緊急地震速報に関する広報資料をはじめとする各種資料を掲載しています。

広報資料

- ビデオ

- その時、あなたはどうする! 緊急地震速報のしくみと心得(2010年3月制作)緊急地震速報のしくみと心得を分かりやすく解説したビデオです。日本語版に加えて、英語版、中国語版、韓国語版も掲載しています。

- 政府広報

- 政府インターネットテレビ「緊急地震速報~その時どう動く?「数秒間の心がまえ」」(2022年3月公開)

- 政府インターネットテレビ「緊急地震速報が流れたら あなたならどうしますか?」(2014年1月公開)

- 政府広報オンライン 暮らしのお役立ち情報「「緊急地震速報」と「津波警報」いざそのとき、身を守るために!」(2014年10月公開)

- 政府広報 海外広報誌「Highlighting JAPAN」 - Early Warning - 英語│日本語(2015年3月公開)

- 政府広報 音声広報CD「明日への声」-「緊急地震速報を聞いたら、慌てずに身の安全を守る行動を」(2022年5月公開)

- リーフレット

- イベントなどの実施状況

- 平成30年2月14日 緊急地震速報 防災講演会 in 大阪 緊急地震速報10周年 ~緊急地震速報のこれから~[PDF形式:376KB]

- 平成28年11月24日 「緊急地震速報 防災シンポジウム」 ~大地震発生!商業施設の安全・安心のために~

- 平成26年10月15日 「緊急地震速報講演会 ~運用開始から7年間の軌跡、そしてこれから~」

- 平成22年11月21日 平成22年度緊急地震速報講演会「緊急地震速報!そのときどうする?いま何をする?」

- 平成21年12月1日 平成21年度緊急地震速報講演会「あなたを 大切な人を 守りたい」

- 緊急地震速報一周年記念講演会(平成20年10月10日 報道発表資料)平成20年12月1日に開催されました。

- 全国小中学校『緊急地震速報』標語コンクール平成19年7月2日~27日に開催され、8月22日に表彰式が行われました。

- 「知ってる!?緊急地震速報」 in 八重洲地下街(平成19年8月9日 報道発表資料)平成19年8月13日~19日に開催されました。

- 第132回気象記念日 フォーラム「緊急地震速報を防災に活かす」

(平成19年4月26日 報道発表資料)平成19年6月1日に開催されました。

会場アンケート調査結果について[PDF形式:773KB](平成19年6月7日 報道発表)

緊急地震速報の沿革

緊急地震速報に関する検討会など

緊急地震速報の技術的な改善

ここでは、平成19年10月1日以降、緊急地震速報の精度向上のために取り組んだ技術的な改善について、まとめました。

- 緊急地震速報に活用する海底地震観測点の追加について(令和7年10月8日 報道発表資料)気象庁では、令和7年10月15日から、国立研究開発法人防災科学技術研究所が高知県沖から日向灘に整備した「南海トラフ海底地震津波観測網(N-net)沖合システム」の地震観測データの活用を開始し、緊急地震速報の発表の迅速化や精度向上を図ります。これにより、四国沖から日向灘にかけて発生する地震について発表する緊急地震速報(警報)が、最大で20秒程度早まることが期待されます。

- 緊急地震速報の技術的改善について(令和5年8月29日 報道発表資料)気象庁では、令和5年9月26日より、緊急地震速報の震源推定手法を改善することで揺れの過大予測の低減を図ります。

- 緊急地震速報に活用する海底地震観測点の追加について(令和2年3月19日 報道発表資料)気象庁では、令和2年3月24日より、緊急地震速報に活用する海底地震観測点を追加し、海域で発生する地震に対する緊急地震速報の発表の更なる迅速化を図ります。

- 海底地震観測データの緊急地震速報への活用について(令和元年6月21日 報道発表資料)気象庁では、海底地震計の観測データの緊急地震速報への活用を令和元年6月27日に開始し、海域で発生する地震に対する緊急地震速報の発表の迅速化を図ります。

- 緊急地震速報の技術的な改善について~巨大地震が発生した場合の震度の予想精度が向上します~(平成30年3月8日 報道発表資料)

- 緊急地震速報の技術的な改善(IPF法)等について(平成28年12月13日 報道発表資料)

- 新たな観測データの緊急地震速報への活用開始について(平成27年3月24日 報道発表資料)平成27年3月31日10時から、新たな観測網(DONET2点, KiK-net15点, 多機能型地震計50点)のデータについて緊急地震速報への活用を開始します。これにより、緊急地震速報(警報)をこれまでより早く発表できるようになります。

- 今後の緊急地震速報の技術的改善について(平成26年7月14日 報道発表資料)気象庁では今後5年以内を目途に、同時に複数の地震が発生した場合でも震源を精度良く決定する手法(IPF法)、巨大地震発生の際に強く揺れる地域をより適切に予想する手法(PLUM法)を導入し、緊急地震速報の技術的改善を図っていく予定です。

- 緊急地震速報の改善について(平成23年8月10日 報道発表資料)平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震の発生以降、活発な地震活動に伴い、異なる場所でほぼ同時に発生した地震を1つの地震として処理するなど、緊急地震速報(警報)が適切に発表できていない事例が生じています。このことについて、複数の地震を分離するためのソフトウェアを改修し、緊急地震速報を改善いたします。

- 新設観測点の緊急地震速報への活用開始について(平成23年2月25日 報道発表資料)平成23年3月1日より新設観測点(沖縄県、鹿児島県島しょ部、伊豆諸島、大分県(計10カ所))の観測データ活用を開始します。

- 新設観測点の緊急地震速報への活用等について(平成21年7月24日 報道発表資料)平成21年8月3日より新設観測点(東海・東南海沖のケーブル式常時海底地震観測システム(5カ所)及び島しょ部(2カ所))の観測データ活用開始、及びマグニチュード推定式の改良式の適用を行います。

PLUM法導入に伴う緊急地震速報電文等説明会資料

気象庁は緊急地震速報の技術的改善として、平成30年3月22日から、近傍で観測された揺れの強さから震度予想をする手法(PLUM法)を導入しました。 ここには事業者等を対象に平成29年7月12日に開催した「PLUM法導入に伴う緊急地震速報電文等説明会」の資料を掲載しています。

- 議事次第[PDF形式: 5KB]

- 概要[PDF形式: 37KB]

- 資料1-1 移行措置電文の概要[PDF形式: 10KB]

- 資料1-2 新形式電文および移行措置電文の対比表[PDF形式: 8KB]

- 資料2 「PLUM 法による予想震度電文」の取りやめについて[PDF形式: 5KB]

- 資料3-1 新しい予想手法の導入に伴う気象庁からの電文配信の概要[PDF形式: 776KB]

- 資料3-2 新しい予想手法の導入に伴う緊急地震速報(予報形式・警報形式)XML電文の変更点[PDF形式: 97KB]

- 資料3-3 新しい予想手法の導入に伴う緊急地震速報(予報形式・警報形式)コード電文の変更点[PDF形式: 121KB]

- 資料3-4 新しい予想手法の導入に伴い新たに配信するXML電文の形式[PDF形式: 42KB]

- 資料3-5 新しい予想手法の導入に伴い新たに配信するコード電文の形式[PDF形式: 46KB]

- 資料3-6 前回(平成29年2月13日)の説明会資料からの変更箇所[PDF形式: 5KB]

- 資料4 PLUM法導入スケジュール[PDF形式: 11KB]

- 資料5 PLUM法の導入に伴う試験配信等について[PDF形式: 48KB]

- 資料6 長周期地震動に関する予測情報等について[PDF形式: 602KB]

- (参考資料) PLUM法の概要[PDF形式: 115KB]

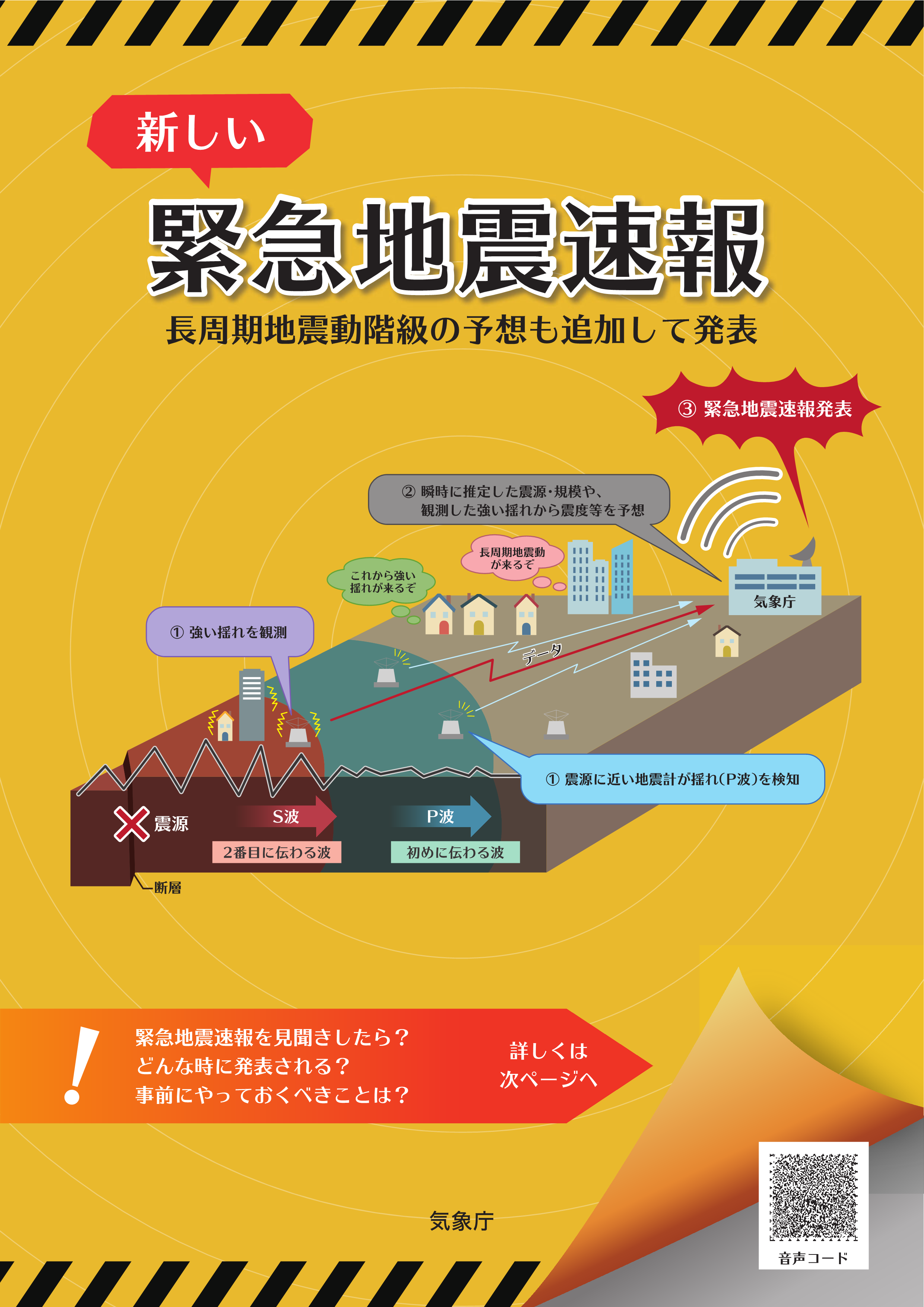

緊急地震速報の発表基準に長周期地震動階級を追加

緊急地震速報の発表基準に長周期地震動階級を追加することについて、関係機関への説明に利用している資料を掲載しています。

緊急地震速報の多言語化

緊急地震速報および津波警報を多言語で提供する際の翻訳表現を掲載した『緊急地震速報・津波警報の多言語辞書』を、内閣府・観光庁と連携して作成しました。

緊急地震速報のアンケート調査

- 認知度の調査

- 地震及び火山に関する防災情報の満足度調査の結果について(平成21年3月11日 報道発表資料)

- 緊急地震速報の認知度に関するアンケート調査(第2回)の結果(平成19年9月14日 報道発表資料)

- 緊急地震速報の認知度に関するアンケート調査(第1回)の結果(平成19年6月6日 報道発表資料)

- 利活用の調査

- 令和6年能登半島地震に関するアンケート調査結果[PDF形式:5.2MB](令和7年8月8日 報道発表資料)

- 令和6年8月8日の日向灘の地震のアンケート結果(令和7年3月4日 資料掲載)

- 令和4年3月16日の福島県沖の地震のアンケート結果[PDF形式:1,378KB](緊急地震速報評価・改善検討会 利活用検討作業部会(第1回))(令和5年2月27日 資料掲載)

- 令和3年2月13日の福島県沖の地震における緊急地震速報の利活用状況に関するアンケート調査について[PDF形式:1,970KB](験震時報(2022)第86巻)(令和4年9月22日 資料掲載)

- 平成30年北海道胆振東部地震における緊急地震速報の利活用実態調査(調査結果 速報資料)[PDF形式:518KB](緊急地震速報評価・改善検討会(第11回))(平成31年3月22日 資料掲載)

- 平成30年北海道胆振東部地震における緊急地震速報の利活用実態調査(速報版)[PDF形式:373KB](緊急地震速報評価・改善検討会(第11回))(平成31年3月22日 資料掲載)

- 平成29年度 気象情報に関する利活用状況調査[PDF形式:3,740KB](平成30年3月16日 資料掲載)

- 平成28年熊本地震における緊急地震速報の利活用実態調査[PDF形式:433KB](緊急地震速報評価・改善検討会(第9回))(平成29年3月22日 資料掲載)

- 平成27年度 緊急地震速報(予報)の利活用実態調査[PDF形式:493KB](平成28年5月25日 資料掲載)

- 「緊急地震速報の利活用状況等に関する調査」結果について(平成24年12月14日 報道発表資料)

- 「緊急地震速報の利活用状況等に関する調査」結果について(平成24年3月22日 報道発表資料)

- 平成22年3月14日の福島県沖の地震に係る緊急地震速報の利活用状況調査[PDF形式:285KB](平成22年4月23日 資料掲載)

- 平成21年8月11日の駿河湾の地震に係る緊急地震速報の利活用状況調査[PDF形式:618KB](平成22年3月 資料掲載)

- 「平成20年(2008年)岩手・宮城内陸地震」及び岩手県沿岸北部の地震における緊急地震速報の利活用状況について(平成20年11月28日 報道発表資料)

- 平成20年(2008年)岩手・宮城内陸地震における緊急地震速報の利活用状況について(平成20年8月11日 報道発表資料)

- 利活用の予備調査

過去資料

-

過去に行ったイベントなど、古くなった資料等を参考までに掲載しています。

関連リンク

- 緊急地震速報の英語のページ

- 地震動の予報業務の許可事業者一覧

- 政府広報オンライン

- 内閣府「防災情報のページ」

- 地震防災対策に係る税制優遇制度 平成21年4月1日から緊急地震速報の受信端末等が対象となりました。

- 緊急地震速報利用者協議会