平成22年度緊急地震速報講演会「緊急地震速報!そのときどうする?いま何をする?」の開催について

報道発表日

平成22年10月1日

概要

平成19年10月から一般提供を開始した緊急地震速報は、地震発生直後に地震の強い揺れが到達することをお知らせすることができる画期的な情報ですが、見聞きしてから強い揺れが来るまでの時間はごくわずかなため、身の安全を確保するためには自ら素早く判断し行動することが必要です。また、有効に活用するためには、建物の耐震化や家具の固定等の耐震対策や行動訓練等、普段からの地震への備えも欠かせません。

地震対策をはじめとした防災対策は、普段の生活の中では、ついつい疎かになりがちです。本講演会では、阪神淡路大震災の被災経験や、これまで実際に緊急地震速報が発表されたときの具体的な行動の分析結果等について話題を提供いただきます。大地震の様子や、そのときに人はどう行動するのかについて具体的にイメージしていたくことで、防災を自らの問題として捕らえ、さらに情報の活用方法についても具体的にお考えいただく機会となると思います。是非ともご参加ください。

本文

|

| ※図をクリックすると大きな画像でご覧になれます |

| リーフレットPDF形式356KB |

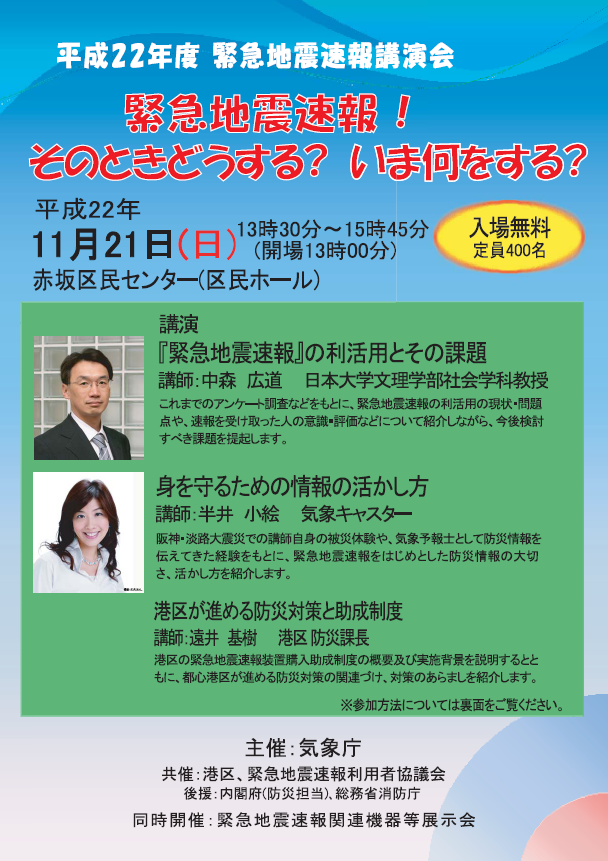

名称:平成22年度緊急地震速報講演会「緊急地震速報! そのときどうする? いま何をする?」

主催:気象庁

共催:港区、緊急地震速報利用者協議会

後援:内閣府、消防庁

日時:平成22年11月21日(日) 13時30分~15時45分

場所:赤坂区民センター 港区赤坂4-18-13 赤坂コミュニティーぷらざ内

内容:

講演1 中森 広道 (日本大学文理学部社会学科 教授)

これまでに発表された緊急地震速報の利用状況の分析を交え、緊急地震速報を使って地震から身を守るために、私たちが普段から行っておくべきこと、緊急地震速報を見聞きしたときに行うべきことについて解説。

講演2 半井 小絵 (気象キャスター)

自身が被災した阪神・淡路大震災での経験や、気象予報士として防災情報を伝える経験をもとに、緊急地震速報をはじめとした防災の大切さ、情報の活かし方を紹介。

講演3 遠井 基樹 (港区 防災課長)

港区の緊急地震速報装置購入助成制度の概要及び実施背景を説明するとともに、都心港区が進める防災対策に関連づけ、対策のあらましを紹介。

定員:400名

参加費:無料

参加方法:事前予約は終了いたしましたが、予約終了時点で若干の空席がございますので、予約がお済みでない方で参加を希望される方は、当日、直接会場までお越しください。先着順に受付けいたします。

※同日11時~17時、上記会場ホワイエにおいて、緊急地震速報利用者協議会・(財)気象業務支援センター共催(気象庁後援)による「緊急地震速報関連機器等展示会」を開催します。この展示会では、緊急地震速報利用者協議会の会員による緊急地震速報提供サービスの紹介、緊急地震速報受信端末の展示・実演及び関連防災機器等の展示が行われます。あわせてご覧ください。事前予約の必要はありません。参加費無料。

問い合わせ先

気象庁地震火山部管理課

Tel 03-3212-8341(内4505、4516)

Fax 03-3212-2857

資料全文

- 平成22年度緊急地震速報講演会「緊急地震速報!そのときどうする?いま何をする?」の開催について [PDF形式:38KB]