稲むらの火

昭和南海地震津波における広村堤防の効果と問題点

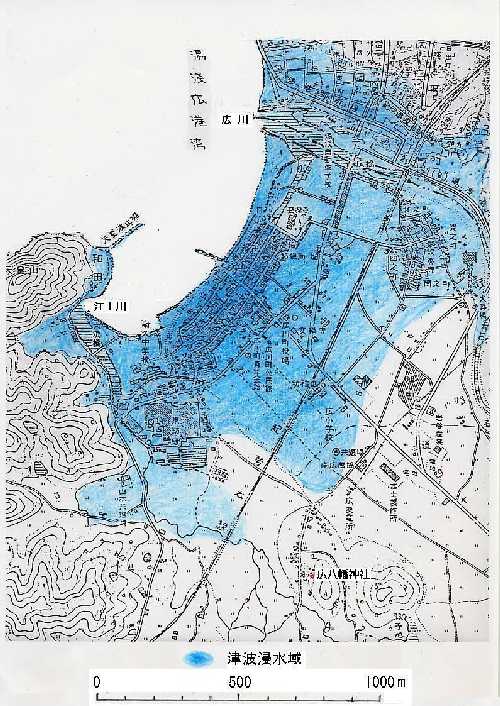

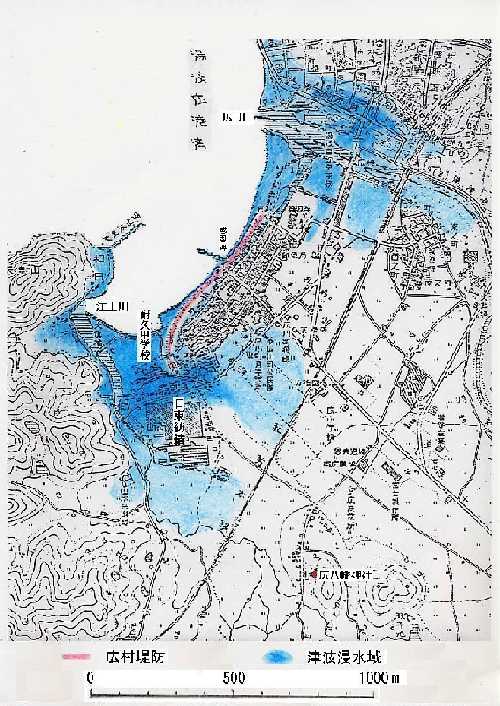

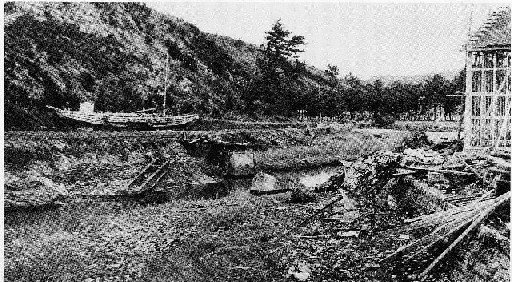

安政南海地震から92年後の昭和21年12月21日の夜明け前4時20分頃、昭和の南海地震が発生し、約30分後に高さ4-5メートルの大津波が広村を襲った。濱口梧陵らが次の大津波に備えて築いた広村堤防は、村の居住地区の大部分を津波から護った(右図)。村全体が浸水し、死者36人の大被害をこうむった安政地震津波の場合(左図)と比べてみれば、その効果は歴然としている。 しかし、堤防にさえぎられて南西側にエネルギーを集中した津波は、江上川とその支流の小川にそって侵入し、堤防の外側(南西側)に建てられた中学校や紡績工場とその社宅(県外からの入居者が多かった)を襲い、さらに村落の背後の田んぼに流れ込み、逃げ遅れた人々を押し流した。この時の広村の死者22人の多くはこの付近で亡くなっている。この立地条件の危険性は、1930年代から南海地震の再来の可能性を指摘し、その予知研究と防災啓蒙に奔走していた地震学者今村明恒によって、地元にも伝えられていた。このような地形条件による津波のふるまいについて十分考慮して対策を立てることの重要性を改めて認識させた。

安政南海地震津波の浸水域

昭和南海地震津波の浸水域

両図とも羽鳥ほか(1983)の調査結果を参考に、昭和40年代の地図に概略の範囲を描いたものである。地図は、津波来襲時のものでも、現在のものでもはないことに注意。(津村,2003)

江上川付近の津波被害100トンほどの機帆船が川岸に打ち上げられ、橋が流失している。

注意! 「津波の前には必ず潮が引く」とは限らない!

「稲むらの火」では、津波の前に潮が引き、海底がみるみる現れてくる光景が印象深く描写されている。全国的に、津波の前には必ず潮が引くと信じている人が極めて多いが、地震の起り方によっては、潮が引かないで急に高い津波が襲うこともあるので注意が必要である。 「稲むらの火」を教える方は必ずこの点に注意していただきたい!逆に、地震を感じなくても、異常な引き潮に気付いた場合には、津波が来ると考えて迅速に避難する必要があることは、「稲むらの火」の教える通りである。