稲むらの火

ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)の「A Living God(生き神様)」

1896年ラフカディオ・ハーンは、日本の神の概念は諸外国のそれとは著しく異なっていることを述べた作品(A Living God) を著した。その中で日本では尊敬される人物は生きながらにして神として祀られることがあるとして、取り入れたばかりの稲むらに火を放って村人たちを高台に導き、その命を津波から救い、神として祀られた浜口五兵衛という人物の活躍を描いた。

ハーンは、この年の6月に、三陸海岸を襲い2万2千人もの犠牲者を出した大津波のニュースをきき、かねて伝えきいていた安政南海地震津波の際の浜口梧陵の逸話をヒントにして、この感動的な物語を一気に書き上げたようである。実話とはかなり違っているところがある。実話の梧陵は祀られることを固辞した。(その他の相違点は次頁の表参照)

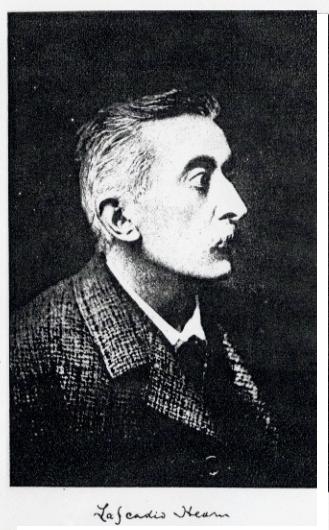

ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)(1850-1904)

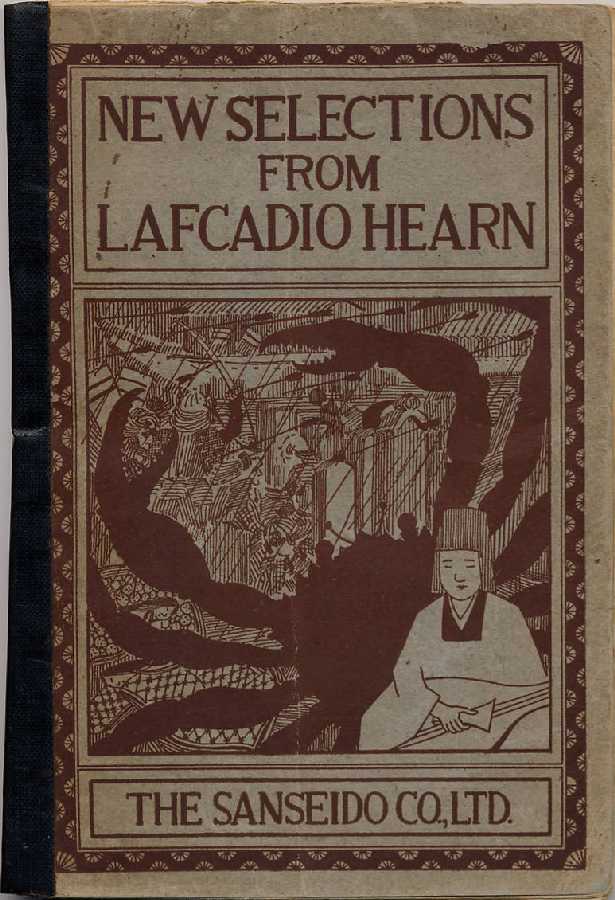

中井常蔵が師範学校で学んだ英語テキストの表紙(遺品)

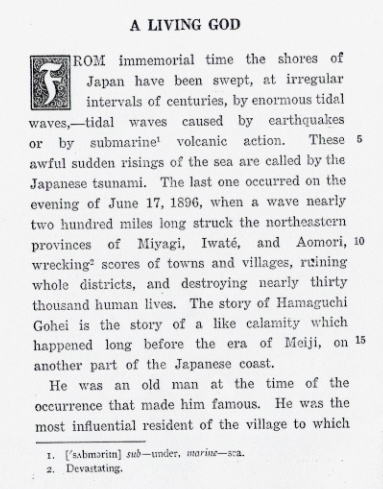

英語テキストの「A Living God」>

その第1ページ目

不朽の防災教材「稲むらの火」

昭和12年から10年間小学国語読本(5学年用)に掲載され、これを学んだ児童に深い感銘を与えた。

現在でも、不朽の防災教材として高く評価されている。 中井常蔵が昭和9年に文部省の教材公募に応募、入選した作品が採択されたものである。

中井は、広の隣町・湯浅町の出身で、梧陵が創立した耐久社の流れをくむ耐久中学校を卒業した。 師範学校で郷土の偉人を題材にしたラフカディオ・ハーンの「A Living God」を学び深く感動し、 その真髄を小学生にも分かる短い作品に凝縮したものである。

応募時は南部小学校の教員であった。

「A Living God」と同じように、安政地震津波時の実話とはかなり異なる点がある。 (次ページは、その全文)

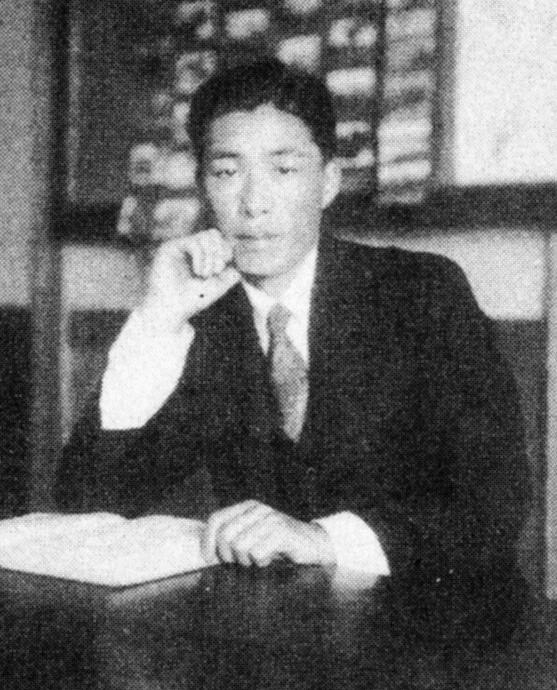

執筆当時の中井(三ツ橋)常蔵(1907-1994)

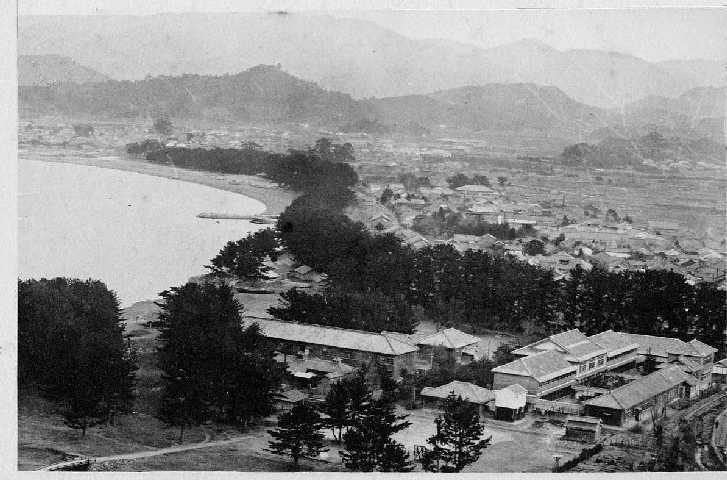

中井常蔵が学んだ大正時代の耐久中学校と広の海岸

中井は朝夕広村堤防の上を歩いて通学した。

校舎は元は堤防内にあったが、明治39年に堤防外に移転した。