第3章 品質と均質性

第3章の目次

- 3.1 観測値、統計値の品質

- 3.2 統計値の均質性

- 3.3 移転等により観測条件に変化があった場合の取り扱い

- 3.4 観測方法や統計方法に変更がある場合の取り扱い

第3章の概要

第3章では、統計値の品質の分類方法について記載しているほか、観測所の移転、測器の変更等を行った場合に、どのように扱うかなどを記載しています。該当ページは「第3章 品質と均質性」からご覧いただけます。

観測値、統計値の品質

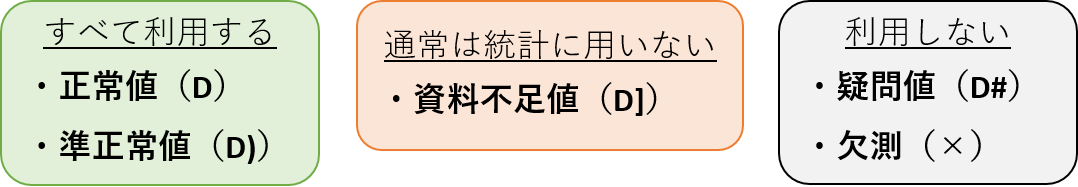

気象庁では、観測値、統計値の品質を維持するために以下のように分類しています。

品質は統計期間内の観測値の充足度等によって決定され、統計には一定以上の品質を満たすものを用いています。

- 全ての統計に利用する

- 正常値:期間内の資料が全て正常に揃った統計値。

- 準正常値:期間内の資料に若干の欠損がある統計値。数値の後に「 )」記号をつけて表す。

- 通常は統計に利用しないが、一部に用いる

- 資料不足値:統計期間内の資料に多くの欠損がある統計値。数値の後に「 ]」記号をつけて表す。

- 統計に利用しない

- 疑問値:かなりの疑問がある観測値。数値の後に「#」記号をつけて表す。

- 欠測:測器の障害等で統計期間内の資料が得られない状態。「×」記号などにより表す。

統計値の均質性

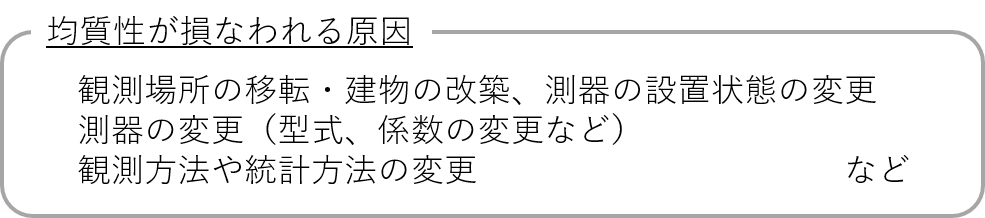

統計を行う際には統計に用いる資料の質が同じであること(均質性)が重要です。

例えば観測場所の移転や測器の変更が行われた場合に均質性が損なわれる場合があり、その状態では適切な統計を行うことができません。これに対し気象庁では補正を施すなどして可能な限り統計を継続しますが、適切な補正方法が存在しない場合など、やむを得ず統計を切断する場合もあります。

移転等により観測条件に変化があった場合の取り扱い

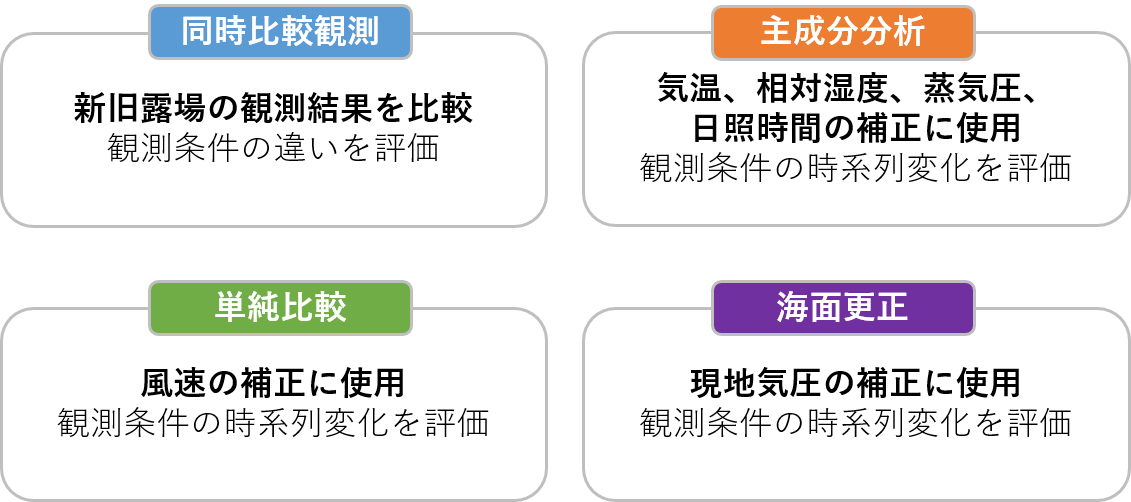

統計期間が長く、気候変動監視等に広く利用される地上気象観測統計では、観測場所の移転など観測条件に変化による均質性の変化に対応するため、下記のいずれかの手法にて可能な限りの補正を施した統計値から平年値を作成しています。

観測方法や統計方法に変更がある場合の取り扱い

観測場所の移転のほか、観測原理の変更や測器の改良などによっても統計値の均質性は損なわれます。このような場合にも気象庁ではその性質を考慮して必要な補正を施した上で平年値、極値・順位値の統計を行っています。

ここではその一例を紹介します。

- 測器に変更があった場合:変更前後に系統的な違いがある場合、補正して統計に利用する

例:ジョルダン式日照計から回転式日照計への変更(1986年~1990年)

- 統計方法に変更があった場合:変更前後に系統的な違いがある場合、補正して統計に利用する

例:日最高、日最低気温のサンプリング間隔の変更(2003年ほか)