ラジオゾンデによる高層気象観測

ラジオゾンデによる高層気象観測の概要

ラジオゾンデは、上空の気圧、気温、湿度、風向、風速等の気象要素を観測する気象観測器です。 気象庁では、ラジオゾンデをゴム気球に吊るして飛揚し、地上から高度約30kmまでの大気の状態を観測しています。 ラジオゾンデによる高層気象観測は、世界各地で毎日決まった時刻(日本標準時09時・21時)に行われており、気象庁では、全国16か所の気象官署や昭和基地(南極)で実施しています。 この他、海洋気象観測船でもラジオゾンデによる高層気象観測を行っています。 ラジオゾンデによる高層気象観測で得られたデータは、天気予報の基礎である数値予報モデルや、気候変動・地球環境の監視、航空機の運航管理などに利用されています。

ラジオゾンデの仕組み

ラジオゾンデは、気象要素を直接観測するセンサと、測定した情報を送信するための無線送信機を備えた気象観測器です。 温度計と湿度計はラジオゾンデから突き出たアームに取り付けられており、無線送信機、電池等は、ラジオゾンデの本体(白色発泡スチロールの収容箱)内部にあります。 気象庁で使用しているラジオゾンデは、気圧計を持たない代わりに、受信したGPS信号から計算される高度を用いて気圧を求めていますが、内部に気圧計を持ち、気圧を直接測定するものもあります。 風向・風速は、GPS信号から計算して求めます。 (ラジオゾンデのうち、気象庁で使用しているラジオゾンデのように、高度の計算や風向・風速の測定にGPS信号を利用するものを特に「GPSゾンデ」と呼んでいます。)

気象庁で使用しているラジオゾンデ

(左からiMS-100、RS41-SG)の外観

人の手で放球する場合の飛揚風景

自動放球装置のある地点の飛揚風景

気球を使った観測の様子(高層気象台YouTubeへのリンク)

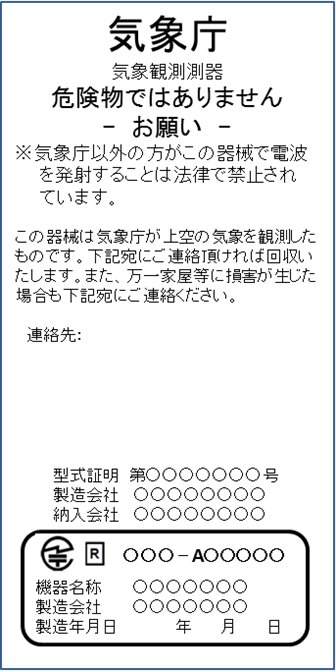

ラジオゾンデを発見したら

気象庁では、ラジオゾンデをゴム気球に吊るして飛揚し、地上から高度約30㎞までの大気の状態を観測しています。 上空でゴム気球が破裂し観測を終えたラジオゾンデは、パラシュートによってゆっくり降下します。 気象庁で使用しているラジオゾンデには、「気象庁」の表示とともに連絡先のラベルが貼ってあります。 もしラジオゾンデが落ちているのを見つけたら、ラベルに書かれている電話番号または最寄りの気象台にご連絡ください。

気象庁の連絡先ラベルの例

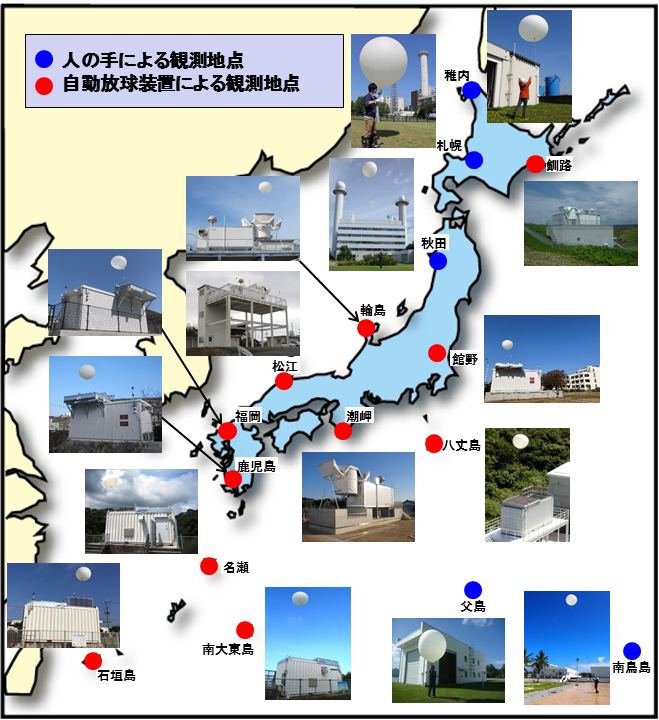

ラジオゾンデによる高層気象観測実施官署

観測点一覧表

| 地点番号 | 地点名 | 所在地 | 緯度(度分) | 経度(度分) |

|---|---|---|---|---|

| 47401 | 稚内(わっかない) | 北海道稚内市 | 45°24.9′ | 141°40.7′ |

| 47412 | 札幌(さっぽろ) | 北海道札幌市 | 43°03.6′ | 141°19.7′ |

| 47418 | 釧路(くしろ) | 北海道釧路市 | 42°57.2′ | 144°26.3′ |

| 47582 | 秋田(あきた) | 秋田県秋田市 | 39°43.1′ | 140°06.0′ |

| 47600 | 輪島(わじま) | 石川県輪島市 | 37°23.5′ | 136°53.7′ |

| 47646 | 館野(たての) | 茨城県つくば市 | 36°03.5′ | 140°07.5′ |

| 47678 | 八丈島(はちじょうじま) | 東京都八丈島八丈町 | 33°07.3′ | 139°46.7′ |

| 47741 | 松江(まつえ) | 島根県松江市 | 35°27.5′ | 133°04.0′ |

| 47778 | 潮岬(しおのみさき) | 和歌山県東牟婁郡串本町 | 33°27.1′ | 135°45.7′ |

| 47807 | 福岡(ふくおか) | 福岡県福岡市 | 33°35.0′ | 130°23.0′ |

| 47827 | 鹿児島(かごしま) | 鹿児島県鹿児島市 | 31°33.3′ | 130°32.9′ |

| 47909 | 名瀬/本茶峠(なぜ/ふんちゃとうげ) | 鹿児島県奄美市 | 28°23.6′ | 129°33.2′ |

| 47918 | 石垣島(いしがきじま) | 沖縄県石垣市 | 24°20.2′ | 124°09.8′ |

| 47945 | 南大東島(みなみだいとうじま) | 沖縄県島尻郡南大東村 | 25°49.8′ | 131°13.7′ |

| 47971 | 父島(ちちじま) | 東京都小笠原村 | 27°05.7′ | 142°11.1′ |

| 47991 | 南鳥島(みなみとりしま) | 東京都小笠原村 | 24°17.4′ | 153°59.0′ |

| 89532 | 昭和(しょうわ) | 南極昭和基地 | -69°00.3′ | 39°34.7′ |

ラジオゾンデによる高層気象観測地点(令和5年4月現在)

観測データ

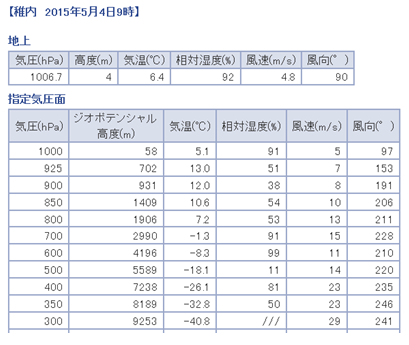

・指定気圧面のデータ

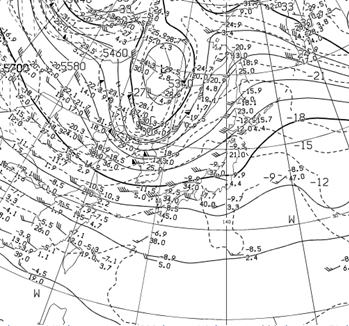

2015年5月4日の稚内観測データの一部と観測データを元に作成した500hPa面高層天気図

高層観測で得た気温や露点などの観測データを用いて、上空の大気が安定かどうかを評価することもできます。 天気予報で「大気の状態が不安定」という説明をよく耳にしますが、この安定かどうかの判断には、以下に示すエマグラムという図を用います。

・エマグラムの見方

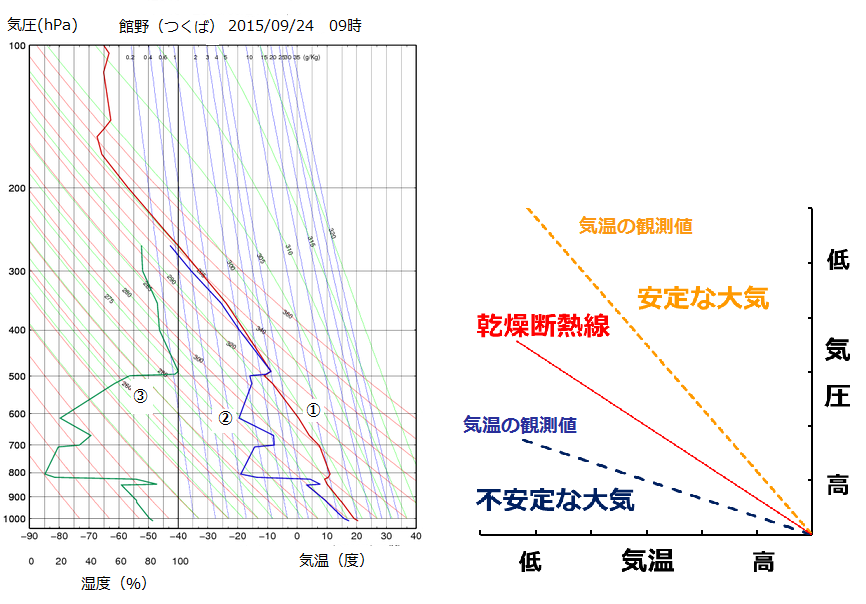

図1のように上空の気温や露点温度と気圧の関係を示したグラフをエマグラムといいます。横軸は気温、縦軸は気圧であり、図の上へ行くほど(気圧が低いほど)高度が高くなります。

エマグラムには大気の安定度を評価する際に目安となる乾燥断熱線、湿潤断熱線、等混合比線というガイド線が予め引かれています。乾燥断熱線は乾燥した空気の、また湿潤断熱線は水蒸気で飽和した空気塊の温度と気圧の関係を示したもので、等混合比線は空気に含まれる水蒸気の重さと水蒸気を除いた空気の重さの比が等しい点を結んだ線です。これらの線と実際に観測されたデータをプロットしたものとを比べることにより、大気の状態が安定かどうかを調べることができます。

図1(左).エマグラム 館野(つくば) 2015年9月24日09時(高層気象観測データを使用)

①の赤の太線はラジオゾンデによる気温の観測値。赤の細線は乾燥断熱線で、地表付近の空気を仮想的に上昇させたときの温度変化を示したもの。②は露点温度を、③は湿度を示します。

図2(右).エマグラムでの大気の安定性評価

図1の赤の細線で示した乾燥断熱線は、観測地点の地表付近の空気を仮想的に持ち上げたときの温度変化を表したもので、これを観測値(赤の太線)と比べることにより、 大気の安定度を評価することができます。

地表での気温の観測値を通る赤の細線で示した空気と赤の太線①で示した空気を同じ高さで比べたとき、赤の太線①で示した観測値の方が高い気温を示していることがわかります。 これは、何らかの要因で上昇気流が発生して地表付近の空気が持ち上げられたとき、持ち上げた空気の気温の方が低いことを意味しています。 周囲よりも冷たい(密度が高い)空気は重いので、上昇流が発達することはありません。このような状況を、「大気の状態は安定である」といいます。

エマグラム上での安定性の評価は図2で示されます。観測値が赤線の乾燥断熱線よりも下側にある(持ち上げられた空気塊が周囲よりも暖かい)ときには 空気塊はさらに浮力を得て上昇流が発達します。これを「大気は不安定である」といい、このような場所では積乱雲などの激しい降水を伴う現象が発生しやすくなります。 一方、空気塊が湿っている場合は、大気の安定性は湿潤断熱線との関係になります。空気が乾いているときに比べて、空気が湿っていると大気の状態は不安定になりやすくなります。