◆ トピックス ◆

Ⅲ 気候変動による影響を正しく理解し将来に備えるために

過去に発生した大雨や高温等の極端現象の一部について気候変動の影響が明らかにされるなど、気候変動の科学が近年ますます進展しており、そのような科学に基づく国内外の気候変動対策の取り組みが活発化しています。気候変動予測の先駆的な研究を行った眞鍋淑郎博士に令和3年(2021年)のノーベル物理学賞が授与されたことも、気候変動の課題と関心の大きさを示しているといえるでしょう。

気象庁は、気候変動の課題に対応する省庁の一員として、国際的な議論に参加するとともに、気候変動に対応する様々な主体が対策を立案する際の基盤的な情報として活用されるよう、日本の気候変動に関する観測成果と将来予測をとりまとめて公表しています。

トピックスⅢ-1 気候変動対策に資する科学的知見の提供

(1)気候変動に関する国際的な動向

令和4年(2022年)年11月、エジプト(シャルム・エル・シェイク)で国連気候変動枠組条約(UNFCCC)第27回締約国会議(COP27)が開催され、気候変動対策の各分野における取り組みの強化を求めるCOP27全体決定「シャルム・エル・シェイク実施計画」、2030年までの緩和の野心と実施を向上するための「緩和作業計画」が採択され、ロス&ダメージ(気候変動の悪影響に伴う損失と損害)支援のための措置を講じること、及びその一環としてロス&ダメージ基金(仮称)を設置すること等が決定されました。

このような気候変動に関する国際的な合意形成において、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)による報告書は議論の基盤となる科学的知見を提供しています。

また、令和3年(2021年)8月に公表されたIPCC第6次評価報告書(AR6)第1作業部会報告書(自然科学的根拠)では、「人間の影響が大気、海洋、及び陸域を温暖化させてきたことには疑う余地がない」とし、地球温暖化が更に進行するにつれて、大雨や高温等の極端現象の頻度と強度が増加することを定量的に示しています。これに加えて、令和4年2月に公表されたAR6第2作業部会報告書(影響、適応、脆弱性)では、「次の数十年間又はそれ以降に、地球温暖化が一時的に1.5℃を超える場合(オーバーシュート)には、1.5℃以下に留まる場合と比べて、多くの人間と自然のシステムが深刻なリスクに追加的に直面する(確信度が高い)。」、さらに同年4月に公表されたAR6第3作業部会報告書(緩和)では、「2020年末までに実施されるものを超える政策の強化がなければ、温室効果ガス排出量は2025年以降も増加すると予測され、そうなれば2100年までに中央値で3.2 [2.2~3.5] ℃の地球温暖化をもたらす(確信度が中程度)。」等、早急な対策の重要性が示されています。

また、AR6第2作業部会報告書は「内水氾濫については、早期警戒システムのような非構造的な(ソフト面の)対策と堤防のような構造的な(ハード面の)対策を組み合わせることにより、人命の損失を減少させてきた(確信度が中程度)。」等、早期警戒システムが短期の防災策としてだけでなく、気候変動適応策として有効であることを強調しています。このような背景の下、国連は「気候適応の実施に関する国連世界早期警戒イニシアティブ」を立ち上げ、世界気象機関(WMO)の主導により今後5年間で世界中の人々が早期警戒システムにアクセス(警報等を入手)可能とすることを目標として掲げました(COP27のサイドイベントでアクションプランを公表)。

このように、気候変動対策のための国際的な取り組みはますます活発化しており、最新の科学的知見がその基盤となっています。

気象庁は、高度な専門知識を有する気象研究所の職員がIPCC報告書の執筆者として参画し、気象庁を含む国内研究機関等による最新の知見を報告書の評価に反映することで、IPCCの活動に貢献しています。さらに、政府の一員としてIPCC総会における議論や原稿の査読に参加するとともに、AR6第1作業部会報告書の政策決定者向け要約(SPM)の和訳を作成するなど、気候変動対策のための最新の科学的知見の周知広報に努めています。

IPCC第6次評価報告書第1作業部会報告書政策決定者向け要約(SPM)等の和訳

https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/ipcc/ar6/index.html

(2)気候変動に関する国内の動向

一方、国内においても「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)提言(*)」への賛同社数が世界最大となっているほか、経済社会システム全体の変革、すなわちグリーントランスフォーメーション(GX)に積極的に取り組む企業群が官・学と共に協働する場(GXリーグ)の設立が進められるなど、気候変動対策のための具体的な取り組みがますます進められています。

(*)G20の財務大臣・中央銀行総裁からの要請を受け、金融安定理事会の下に設置された「気候関連財務情報の開示に関するタスクフォース(TCFD)」による、企業における気候関連のリスク及び機会の開示を促すことを目的とし、その枠組みを示した提言。

このような国内外の動向の中で、気象庁は、国、地方公共団体、民間企業等が各々の分野において様々な気候変動対策を立案する上で科学的な基盤となる、気候変動に関する観測、監視、予測情報を提供しています。

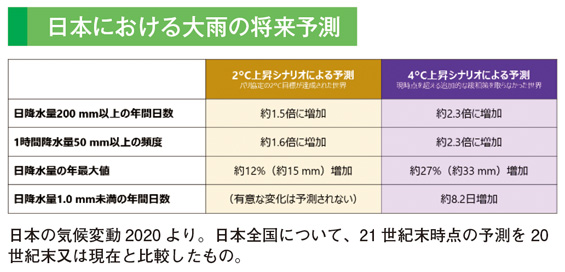

具体的には、令和2年(2020年)12月、気象庁は文部科学省とともに、「気候変動に関する懇談会」の助言を踏まえ、日本における気候変動の観測成果と将来予測について、最新の知見を取りまとめた「日本の気候変動2020」を公表しました。これは気候変動に関する入門書の一つとしてもご利用いただけます。また、令和4年3月には、これらの情報を都道府県ごとに示したリーフレットも公表しています。

さらに、同年12月、様々な主体が気候変動の影響評価等に活用するための15種類のデータをまとめた「気候予測データセット2022」を、利用上の注意点等をまとめた解説書付きで公表しました(詳細は次頁コラムを参照)。

これらの取り組みが気候変動対策の基盤的な情報として広く活用されるよう、周知広報にも努めています。

日本の気候変動2020(https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/ccj/index.html)

コラム

●『気候予測データセット2022』について

文部科学省研究開発局環境エネルギー課 課長補佐

伊藤 晋太郎

文部科学省は、令和4年12月22日、『気候予測データセット2022』を公開しました。これは、「気候変動に関する懇談会」(文部科学省・気象庁)の議論を踏まえ、地方公共団体や民間企業等において進められている気候変動対策を積極的に支援するために、これまで我が国で創出された気候変動適応に資する予測データをまとめて公開したものです。

『気候予測データセット2022』は、文部科学省が実施した気候変動研究プログラムにより創出した予測データセットや、大学や研究機関等が左記データ等を解析・統計処理して作成したデータの全15種類から構成されています(表1)。また、各気候予測データの内容や利用上の留意点等をまとめた解説書も合わせて公開しています。

例えば、「⑤全球及び日本域確率的気候予測データ(d4PDFシリーズ)」は、過去気候、3つの温暖化レベル(全球平均地上気温が工業化前に比べ1.5℃、2℃、4℃上昇するレベル)の将来気候、そして温暖化していないことを想定した非温暖化過去気候のそれぞれについて実施した、全球域と日本域の高解像度大気モデルによる大規模アンサンブル気候シミュレーション結果をまとめたデータベースであり、台風や集中豪雨などの極端現象の将来変化を、確率的かつ高精度に評価すること等ができます。また、「⑪日本域農研機構データ」は、農業気象関連要素(日平均・日最高・日最低気温、日降水量、日積算日射量、日平均相対湿度、日平均地上風速)によって、農業分野における気候変動の影響評価への活用が期待されます。

現在、文部科学省では、ユーザーからのニーズも踏まえ、気候変動メカニズムのさらなる解明や予測データの高解像度化、近未来実験・連続実験等による多様な時間スケールのデータ創出を行う「気候変動予測先端研究プログラム」を進めており、今後、同プログラムの成果を踏まえ、データセットを更新していく予定です。また、『気候予測データセット2022』の公開ページでは、ユーザーから寄せられた質問を踏まえたQ&A集の公開も予定しており、ユーザーとの意見交換会等も引き続き開催していくことを通じて、ユーザーニーズの把握と予測データの利活用の促進に取り組んでいきます。

気候予測データセット2022(https://diasjp.net/ds2022/)

トピックスⅢ-2 国内の顕著現象と気候変動

(1)極端な大雨は1980年頃と比較しておおむね2倍程度に頻度が増えています

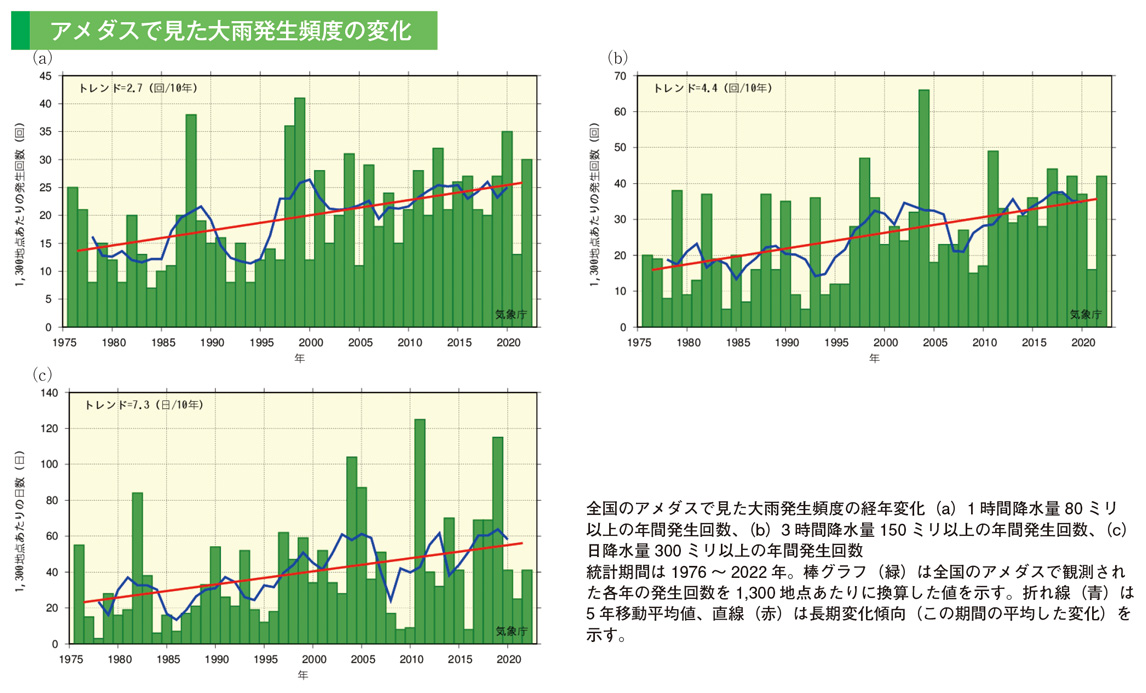

気象庁では、多種多様な大雨について気候変動に伴う発生頻度の変化を評価するために、1時間降水量、3時間降水量、日降水量の経年変化を監視しています。全国のアメダスデータを用いた解析では、いずれの大雨の発生頻度にも統計的に有意な増加傾向が見られます。日本における気候変動の科学的知見をまとめた「日本の気候変動2020」で示した評価を含め、日本の降水及び大雨に関しては以下の特徴をあげることができます。

●日本の年降水量には統計的に有意な長期変化傾向は見られない一方で、降水の観測される日は有意に減少している。

●大雨の年間発生回数は有意に増加しており、より強度の強い雨ほど頻度の増加率が大きい。

●1時間降水量80ミリ以上、3時間降水量150ミリ以上、日降水量300ミリ以上といった強度の強い雨については、1980年頃と比較して、おおむね2倍程度に頻度が増加している。

なお、気象研究所における大雨の発生頻度や地球温暖化の影響評価に関する研究をはじめとした近年の研究成果から、大雨の頻度と強度の増大には、地球温暖化が影響している可能性があります。

大雨の発生頻度が増加することにより、気象災害のリスクが一層高まります。今後も大雨等の極端な気象現象に関する最新の基盤的情報を提供し、様々な分野・地域における気候変動を踏まえた防災気象対策の取り組みに貢献してまいります。

コラム

●最新の研究成果①

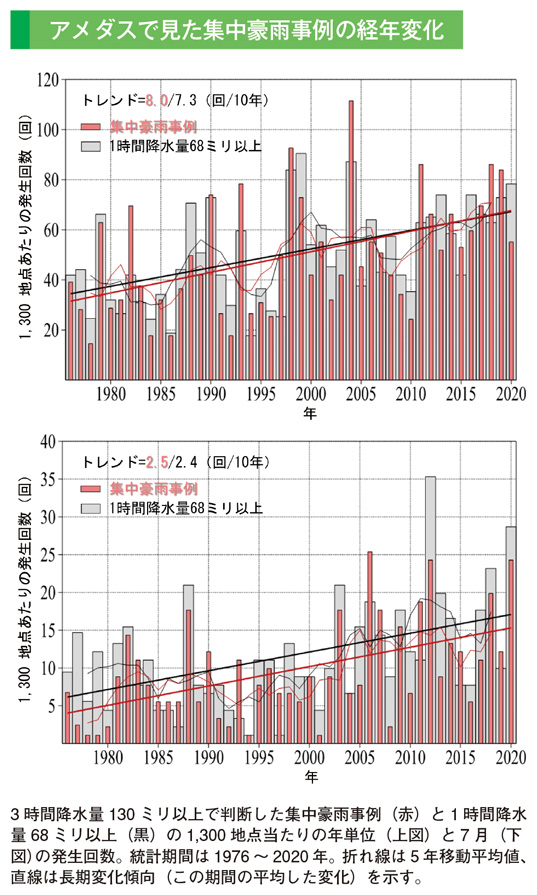

集中豪雨の発生頻度がこの45年間で増加している~特に梅雨期で増加傾向が顕著~

集中豪雨は、同じような場所で数時間にわたり強く降る大雨で、100ミリから数百ミリの雨量をもたらし、土砂災害や河川の氾濫などを引き起こします。気象研究所はこれまで、3時間降水量130ミリ以上の事例を集中豪雨事例と定義して、その地域別・月別の出現特性を統計的に調査し、集中豪雨は九州から紀伊半島の太平洋側で多く発生するものの日本列島各地で発生し、7月から9月の暖候期に全体の75%以上が観測されていることを示しました。また、集中豪雨事例のうち、全体の約半分、台風・熱帯低気圧の中心付近を除けば約3分の2が線状降水帯事例であり、特に梅雨期ではほとんどの事例が線状降水帯によるものと分かりました。また新たに、集中豪雨の発生数の経年変化を、1976年から2020年のアメダスデータを用いて年単位および月単位で調べました。この調査で用いたアメダス地点は1978年から観測が継続および近傍で観測が継続された1,178か所で、6時間以内の事例は1つの事例として集中豪雨事例を抽出しました。

年単位の変化では、トピックスⅢ-2(1)に示した1時間降水量80ミリ以上の発生数と同様に、集中豪雨事例の発生数は有意な増加傾向(45年間で約2.2倍)を示し、年平均発生数がほぼ同数になる1時間降水量68ミリ以上の発生数の増加率に比べて、集中豪雨事例の方が1割ほど高くなっていました。また、3時間積算降水量の閾値を大きくするほど、増加率はより増大し、降水量の多い集中豪雨ほど増加傾向がより明瞭になっていました。月別の変化では、梅雨期の集中豪雨事例の増加傾向が特に顕著で、7月の発生頻度が45年間で約3.8倍と有意に増大していました。また、1時間降水量68ミリの増加率(約2.8倍)よりもかなり大きな値となっていました。上述のように、梅雨期の集中豪雨事例の大半が線状降水帯によるものであることが示されており、同時期の線状降水帯による大雨も顕著な増加傾向にあるものと考えられます。本研究成果は、日本気象学会機関誌「天気」に掲載されました。

(2)令和4年(2022年)6月下旬から7月初めの記録的な高温について

令和4年(2022年)夏は全国的に高温となり、特に6月下旬から7月初めにかけては東・西日本を中心に記録的な高温となりました。この期間、猛暑日や真夏日となった地点が多く、全国914地点のうち24地点で各地点における観測史上最も高い気温を記録しました。また、群馬県伊勢崎市では40℃以上の日最高気温を3日間観測し、東京でも猛暑日を9日間連続して観測しました。ここでは、この記録的な高温に関する「異常気象分析検討会」での要因分析の結果や、1週間以上前からの予報について紹介します。

気象庁では、社会・経済に大きな影響を与える異常気象が発生した場合、その発生要因について最新の科学的知見に基づいて分析し、その見解を迅速に発表することを目的とした「異常気象分析検討会」を平成19年(2007年)6月より運営しています。本検討会は、大学・研究機関等の気候に関する専門家から構成されており、今回の記録的な高温の発生要因についても分析・検討を行い、令和4年(2022年)8月22日にその結果を公表しました。

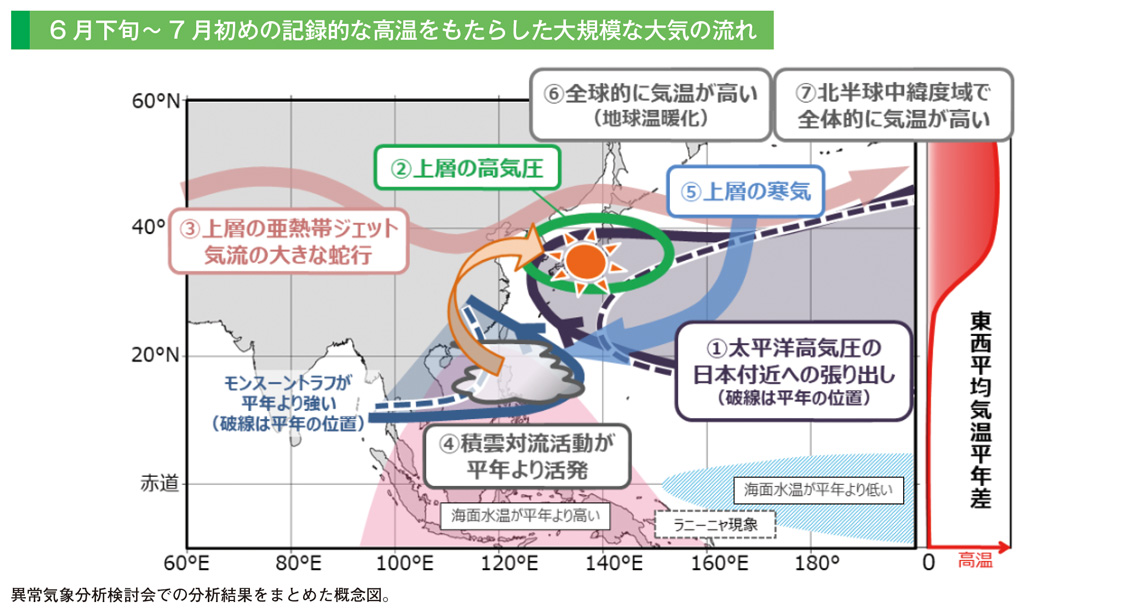

本検討会における分析より、この記録的な高温には、日本付近での地表の太平洋高気圧(図中①)と上層の高気圧(②)がともに、この時期としては記録的に強まったことが影響したことが分かりました。このため、強い下降気流や安定した晴天が続き、強い日射によって気温が上昇しました。また、これに局地的な山越え気流(フェーン現象)の影響も加わって、気温が40℃を超えたところもありました。日本付近で上層の高気圧と太平洋高気圧の張り出しが強まったことには、日本付近で亜熱帯ジェット気流が北に大きく蛇行し続けたこと(③)が影響したことが分かりました。この亜熱帯ジェット気流の大きな蛇行は、北大西洋~ヨーロッパ付近の上空でのジェット気流の蛇行が東へ伝わってきたことが一因として考えられています。さらに、6月下旬後半以降は、フィリピン付近での積雲対流活動が極端に強まったこと(④)も、太平洋高気圧の日本付近への張り出しを強める要因だったことが分かりました。フィリピン付近での強い積雲対流活動は、その周辺での平年よりも高い海面水温や、亜熱帯ジェット気流の大きな蛇行によって亜熱帯域に進入してきた上空の寒気を伴った低気圧(寒冷渦)の影響(⑤)を受けた可能性が考えられています。日本付近での高気圧の強まりに加えて、地球温暖化に伴って地球全体で気温の上昇傾向が続いていること(⑥)、令和2年(2020年)後半以降に北半球の中緯度域で対流圏の気温が著しく高い状態が続いてきたこと(⑦)も、今回の記録的な高温をさらに底上げした可能性が考えられています。次のコラム「最新の研究成果②」で詳しく述べますが、文部科学省と気象研究所が実施した地球温暖化の影響を評価する手法を用いた分析では、今回の高温が発生する確率は、地球温暖化がなかったと仮定した場合よりもかなり高かったと見積もられています。また、北半球の中緯度域で気温が高い状態が続いてきたことには、令和2年(2020年)夏から令和3年(2021年)春および同年秋以降に発生したラニーニャ現象によって、北半球全体で亜熱帯ジェット気流が平年よりも北寄りを流れたことが影響したとみられます。

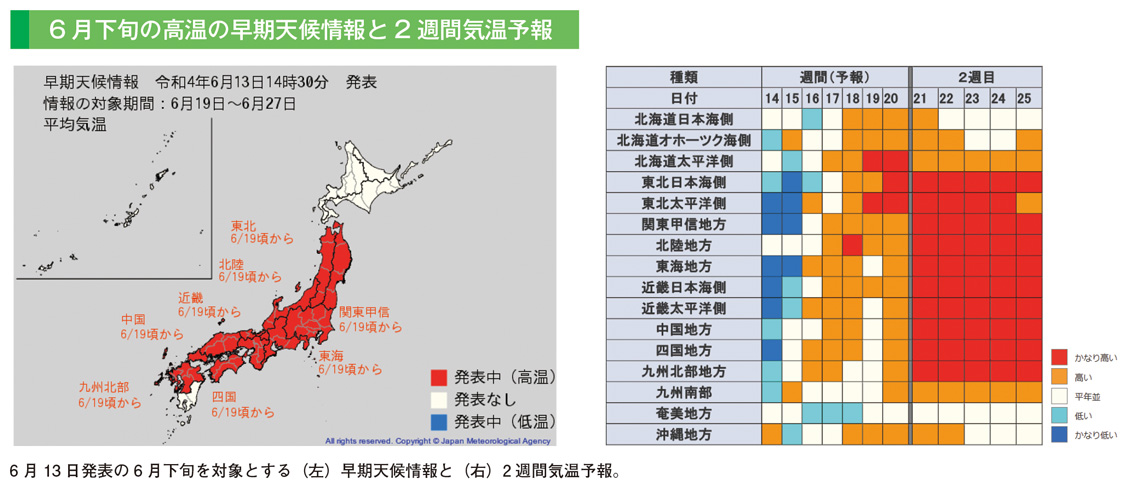

また、気象庁では、2週間先までの地点ごとの最高気温、最低気温等を予測する「2週間気温予報」を毎日、顕著な天候について6日前までに注意を呼びかける「早期天候情報」を随時発表しております。今回のかなりの高温も事前に予測し、同年6月13日には北・東・西日本の各地方を対象に「高温」の早期天候情報を発表するなど、熱中症対策や健康管理、農作物や家畜の管理等への注意を呼びかけました。その後も、段階的に「高温に関する気象情報」や環境省との連携による「熱中症警戒アラート」等の情報を発表し、季節外れの猛暑への注意を呼びかけました。

今回の記録的な高温事例のように、本検討会では、大学・研究機関等の気候に関する専門家による最新の科学的知見に基づいた異常気象の詳細な要因分析を行っており、顕著な気象現象をもたらす大気の流れの仕組みの理解が深まることが期待されます。気象庁では、こうした知見を蓄積して、予報精度のさらなる向上に努め、社会・経済的な被害の軽減に繋げたいと考えています。

コラム

●最新の研究成果②

記録的な高温に地球温暖化が与えた影響―イベント・アトリビューションによる速報―

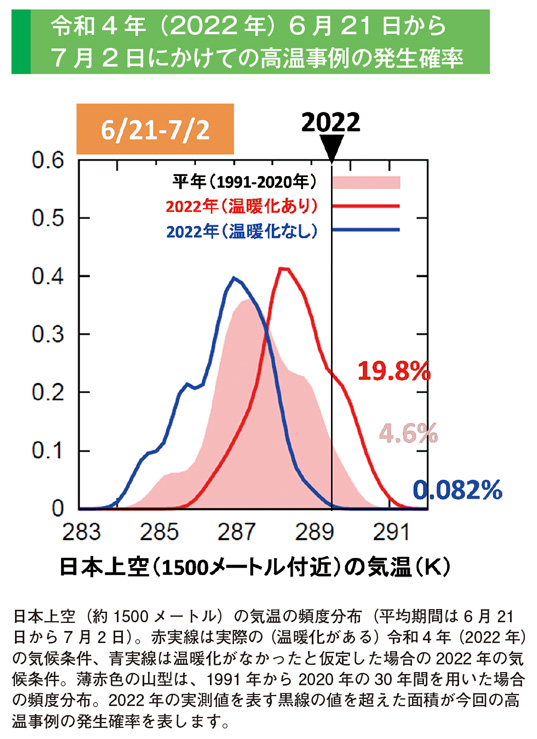

目の前の極端現象に対して地球温暖化がどの程度影響を与えていたかを数値で表す試みを「イベント・アトリビューション」(以下「EA」という。)と呼びます。気候モデルを用いて、地球温暖化が進行している現実の条件下におけるモデル実験と、産業化以降の人間活動による地球温暖化が起こらなかった想定下のモデル実験を大量に実施して比較することで、特定の極端現象の発生確率に対する地球温暖化の影響を定量化します。気象研究所では、文部科学省や大学等の研究機関と協力して、「地球温暖化対策に資するアンサンブル気候予測データベース(d4PDF)」を応用したEA研究を推進してきましたが、大量の気候シミュレーションを必要とするため、極端現象発生から結果が出るまでに数か月を要し、社会が求めるタイミングで迅速に情報発信ができないことが最大の課題となっていました。そこで、気象研究所を中心とする研究チームは、極端現象発生後に迅速にEAを実施するための新しい手法を考案し、トピックスⅢ-2(2)で述べた令和4年(2022年)6月下旬から7月初めの記録的な高温に初めて適用しました。この新しい手法は予測型EAと呼ばれ、シミュレーションに必要な海面水温や海氷の状態を気象庁の3か月予報データから得ることにより、EAに必要な大量のシミュレーションをあらかじめ用意することを可能とし、情報発信までにかかる時間を大幅に短縮することに初めて成功しました。

7月2日にかけての高温事例の発生確率" />

7月2日にかけての高温事例の発生確率" />予測型EA手法を同年6月下旬から7月初めの記録的な高温に適用した結果、今回の高温事例が発生する確率が、同年の現実的な気候条件下では19.8%にまで高まっていたことが分かりました。この確率の高まりには、地球温暖化に加えて同時期に発生していたラニーニャ現象等が影響を与えていたものと考えられますが、地球温暖化の影響のみを取り除いた場合には、この確率が0.082%まで下がることが分かりました。これは、人為起源の地球温暖化がなければ1200年に1度しか起こり得なかった非常に稀な現象が、今夏の状況下では約5年に1度の頻度にまで上昇していたことを意味しています。

トピックスⅢ-2(2)にも述べられているとおり、この高温事例の直接的な引き金となったのが、日本上空の下層から上層までを覆っていた高気圧でした。この高気圧の張り出しに対する地球温暖化の影響も同じ手法で調査した結果、同年6月下旬から7月初めにかけての気圧パターンに対する地球温暖化の影響は非常に小さいことが分かりました。

EAの意義は、地球温暖化が極端現象に与える影響に対する国民一人一人の実感を促すことができる点にあります。今後も予測型EAの手法の改良を進め、国民一人一人が地球温暖化問題に向き合うきっかけとなる情報を提供します。

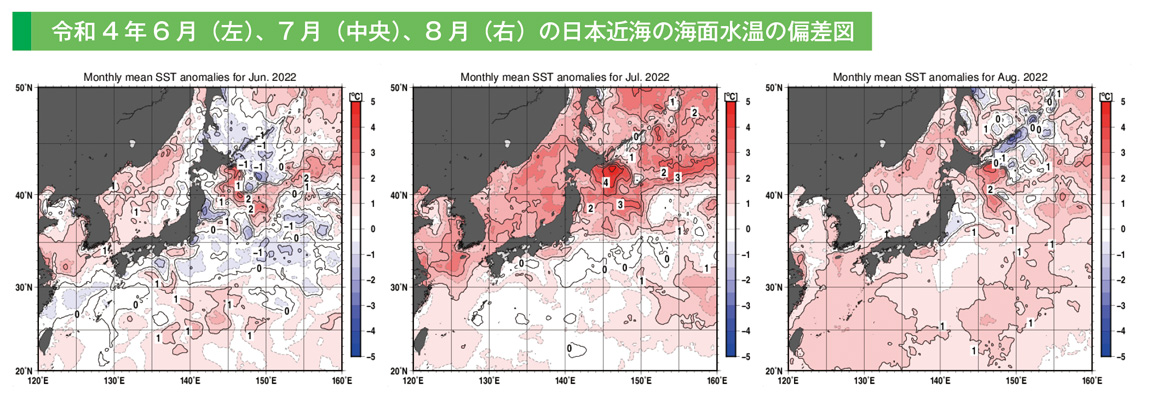

(3)令和4年(2022年)6月から8月の日本近海の海面水温の顕著な高温

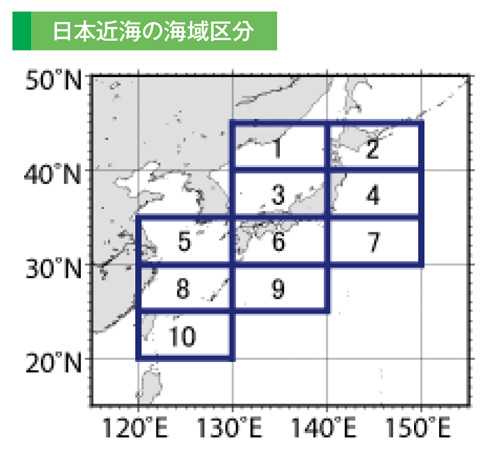

気象庁では、日本近海を経度10度・緯度5度間隔に区切った10の海域について、海面水温の解析を行っています。

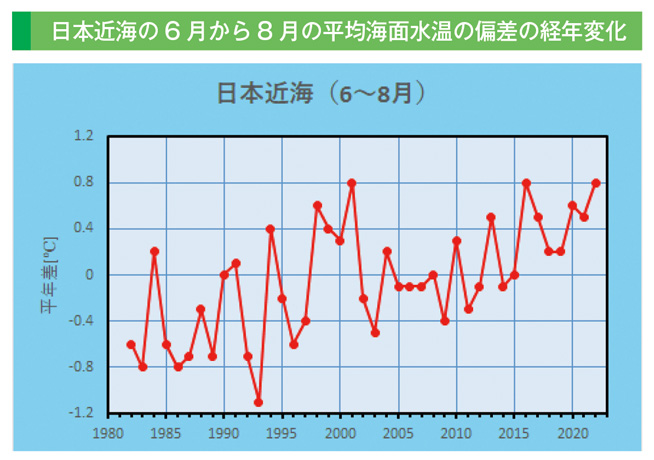

令和4年(2022年)の6月から8月の海域1から海域10の全海域を平均した日本近海の平均海面水温は、平年差+0.8℃(平年値(1991-2020年の平均値)との差)と、統計を開始した昭和57年(1982年)以降で、平成13年(2001年)、平成28年と並んで第1位タイとなりました。 特に、7月と8月は各海域で平年より高く、7月は海域2(北海道南東方)で、8月は海域8(東シナ海南部)で第1位となりました。

このように6月から8月の日本近海の平均海面水温が記録的に高くなったのは、日本付近は太平洋高気圧に覆われる日が多かったため、平年より日射量が多かったことや、風が弱かったこととともに、日本付近を通過した台風が少なかったため、台風周辺の強風に伴う蒸発、海面下の冷たい海水の引っ張り上げやかき混ぜによる海面水温低下の効果が小さかったことも要因である可能性があります。同じ期間の日本の平均気温もまた、夏(6月から8月)としては明治31年(1898年)の統計を開始以降2番目に高い記録となりました。

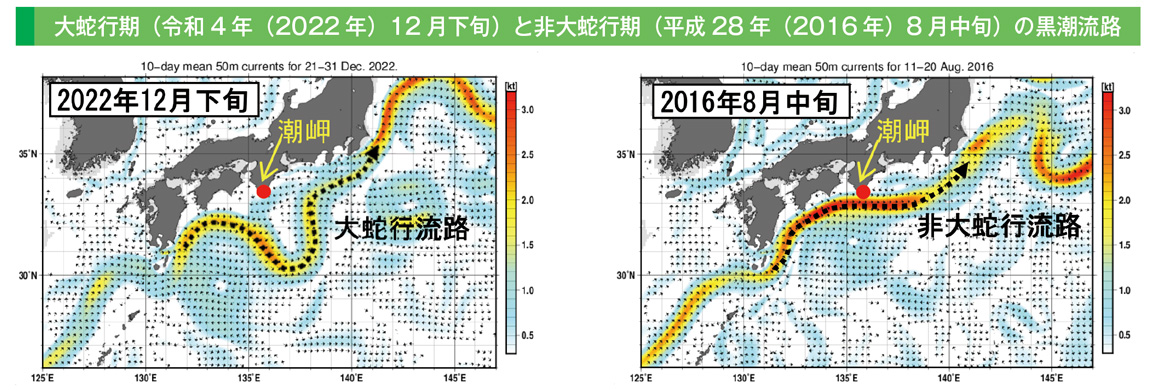

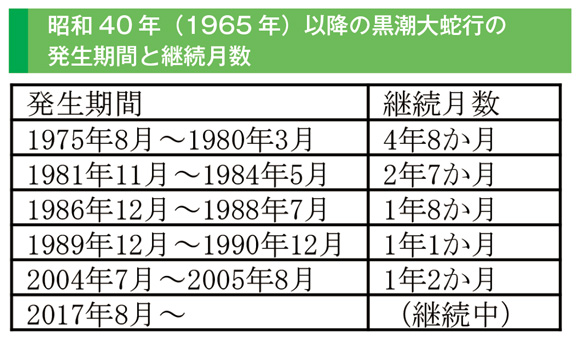

(4)黒潮大蛇行の継続期間が過去最長に

黒潮は、東シナ海を北上して九州と奄美大島の間のトカラ海峡から太平洋に入り、日本の南岸に沿って流れ、房総半島沖を東に流れる海流です。本州南方における黒潮の流路は、紀伊半島から東海沖で大きく離岸して流れる大蛇行流路と四国・本州南岸にほぼ沿って流れる非大蛇行流路の2種類に大別されます。黒潮がいったん大蛇行流路となると、多くの場合1年以上持続します。この大蛇行流路となっている状態を「黒潮大蛇行」と呼んでいます。気象庁では、以下の2つの条件を満たした場合、黒潮大蛇行と判定しています。

(1)潮岬で黒潮が安定して離岸していること(⇒潮岬近くの串本検潮所とその北東約15kmにある浦神検潮所との日平均潮位差が小さい状態が1か月程度続くこと)。

(2)東海沖(東経136~140度)での黒潮流路の最南下点が北緯32度より南に位置していること。

平成29年(2017年)8月には12年ぶりに黒潮大蛇行が発生しました。令和4年(2022年)12月下旬時点でも黒潮は大蛇行の状態が続いており、継続期間は5年5か月となっています。判定に十分な資料がある昭和40年(1965年)以降、黒潮大蛇行は今回も含めて6回発生しており(下表参照)、今回の大蛇行は、これまで最長だった昭和50年8月から昭和55年3月まで続いた4年8か月を超え、過去最長となっています。

黒潮の流路は、船舶の経済的な運航コースや、漁場の位置や魚種、沿岸の海洋環境にも影響を与えます。また、黒潮大蛇行時には、黒潮や黒潮から分かれた暖水の影響で、東海地方から関東地方にかけての沿岸で潮位が上昇しやすくなります。台風や低気圧が接近した場合はさらに潮位が高くなり、低地で浸水等の被害が生じる可能性がありますので、注意が必要です。

気象庁では、今後も黒潮流路の変動を注意深く監視していきます。

トピックスⅢ-3 世界で発生した顕著現象

(1)世界の異常気象

ア.2022年に発生した主な異常気象

社会経済活動の国際化により、世界各国で発生する異常気象が、その国だけでなく、日本の社会経済にも大きな影響を与えるようになっています。このため、気象庁では世界の異常気象等に関する情報を逐次提供しています。

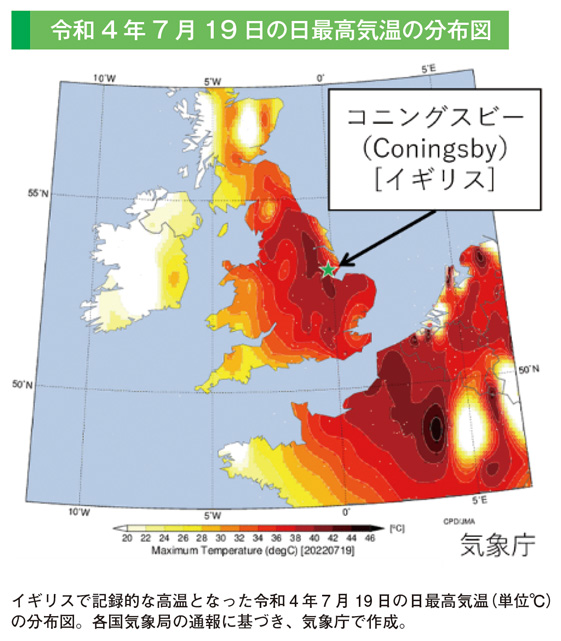

令和4年(2022 年)にも、世界各地で、人的・経済的被害を伴う異常気象が多く発生しました。例えば、7月には、ヨーロッパで顕著な高温となりました。イギリス東部のコニングスビー(Coningsby)で7月19日に日最高気温40.3℃を観測し(令和4年7月19日の日最高気温の分布図)、英国の国内最高気温を更新したとイギリス気象局から報じられました。このほか、スペイン南部のコルドバでは、7月12日、13日に最高気温43.6℃、フランス西部のナントでは、7月18日に最高気温42.0℃を観測しました。また、スペイン、ポルトガル、フランスでは大規模な山火事が発生したと欧州委員会(EC)から報じられています。

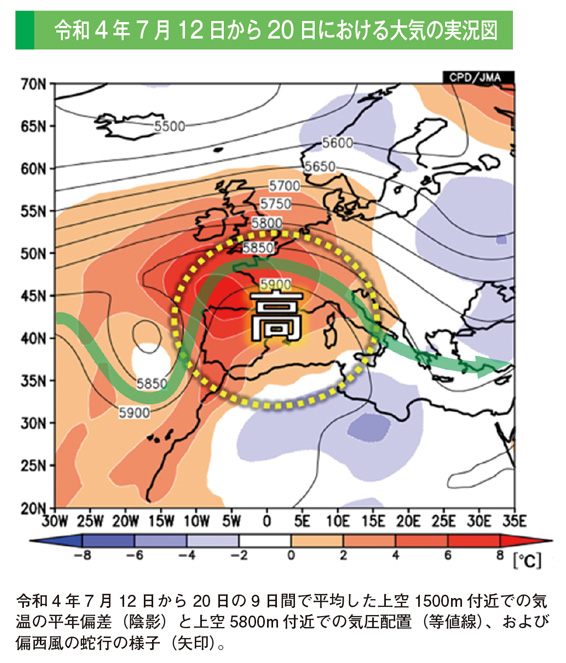

同年7月12日から20日における大気の実況図をみると、偏西風の蛇行に伴ってヨーロッパ西部付近では背の高い高気圧に覆われたことがわかります。一連の顕著な高温をもたらした要因として、この高気圧に加え、南からの暖かい空気の流入や強い日射の影響で、地表付近の気温が上昇しやすかったことが考えられます。なお、顕著な高温の背景には、地球温暖化に伴う全球的な気温の上昇傾向も影響したと考えられます。

その他、同年7月から8月にパキスタン及びその周辺で発生した大雨による洪水や、同年9月下旬から10月上旬に米国南東部から東部に大きな影響を与えたハリケーン等、大きな人的・経済的被害をもたらした気象災害が発生しました。

イ.異常気象情報の提供内容の改善

令和4年(2022年)夏のヨーロッパの熱波のような、影響が甚大な異常気象が発生した際には、その時の気象実況や要因分析の結果をまとめ、世界の異常気象速報(臨時)として発表しています。これに加えて、気象庁では、世界各地で起きた異常気象や気象災害の概要をまとめ、年・季節・月・週ごとに発表しています。

このうち、毎週水曜日に発表している、「世界の週ごとの異常気象(全球異常気象監視速報)」について、令和4年(2022年)6月29日から、以下の2点について、提供内容を改善しました。

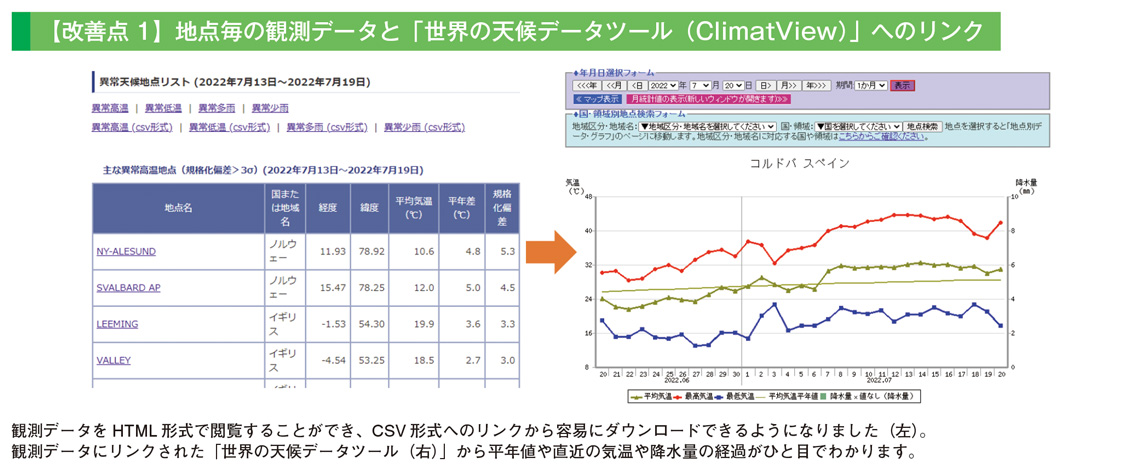

改善点の1つ目は、観測データの提供です。従来から提供していた、世界の異常気象や気象災害の概要に加え、異常気象が発生した地点毎の観測データや平年差等をHTML及びCSV形式ファイルで新たに提供しています。また、これらのデータから「世界の天候データツール(ClimatView)」を通じて、容易にグラフ等で閲覧できるようにしました。

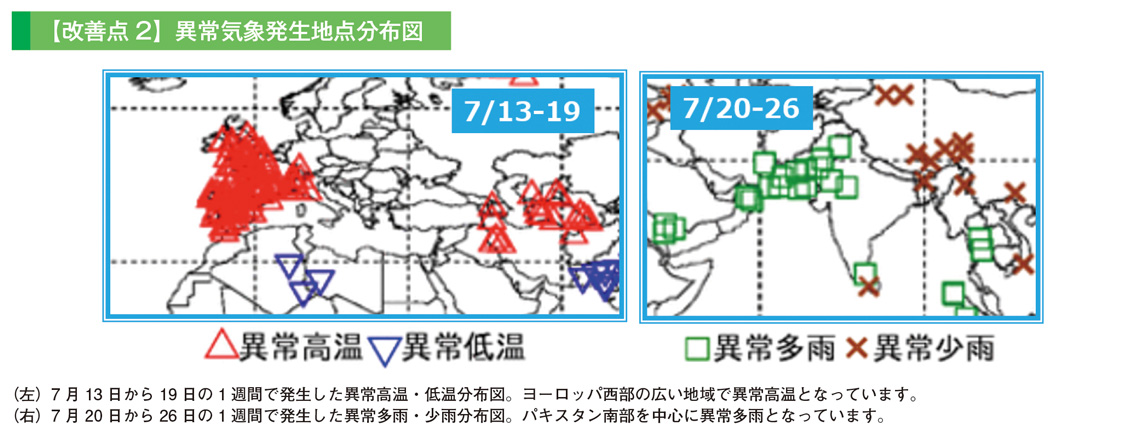

改善点の2つ目は、異常気象の発生地点の位置を示す分布図の提供です。高温・低温・多雨・少雨の異常気象が発生した地点を地図上に表示することで、世界で起きた異常気象をひと目で確認できるほか、異常気象の地域的な拡がりについてもより詳細に把握できます。

これらの新たな提供内容は、作物生産地や世界各地における邦人の活動拠点における異常気象発生状況の確認、異常気象による各種産業への影響調査等への活用が期待されます。

(2)大気中の主要な温室効果ガスの濃度が観測史上最高に

~令和2年(2020年)から令和3年(2021年)の大気中メタン濃度の記録的な増加~

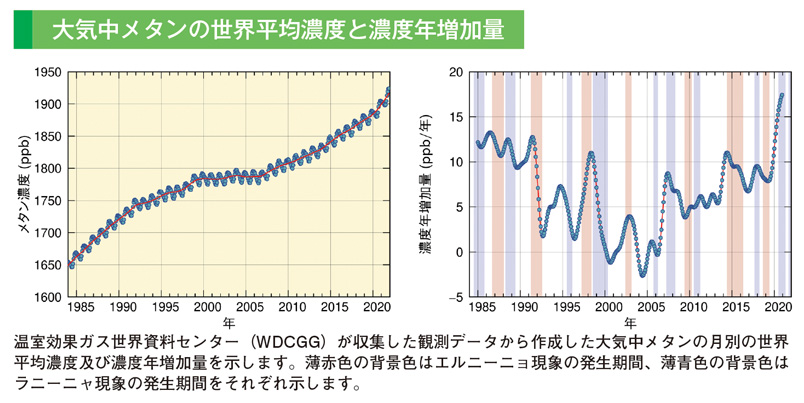

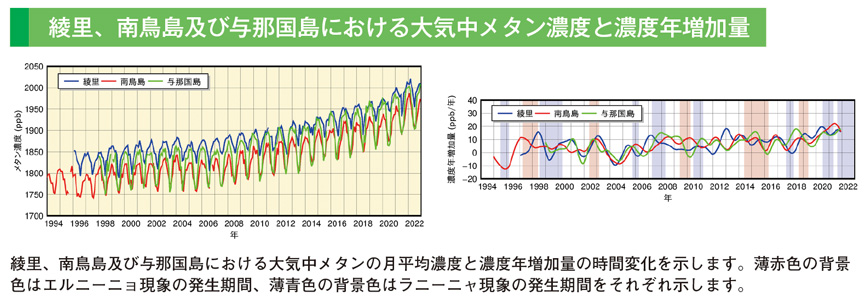

気象庁が運営を担う世界気象機関(WMO)の温室効果ガス世界資料センター(WDCGG)の解析では、大気中の主要な温室効果ガス(二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)及び一酸化二窒素(N2O))の増加が続いており、令和3年(2021年)の世界平均濃度はいずれも観測史上最高を更新しました。特に、大気中メタン濃度の令和2年からの増加量は、解析期間で過去最大となりました。メタンは1分子当たりの温室効果が二酸化炭素の約27.9倍もあり、自然起源や人為起源ともに放出量も多いことから、二酸化炭素に次ぐ代表的な温室効果ガスとして大気中濃度の監視が重要とされています。WDCGGにおいて世界的な濃度の把握が可能となった1980年代半ば以降は、大気中のメタン濃度は季節変動を伴いながら上昇を続けてきましたが、平成11年(1999年)から平成18年にかけては濃度増加が停滞し、平成19年以降は再増加しました。令和3年の大気中メタンの世界平均濃度は、工業化以前(寛延3年(1750年))の約2.6倍の1908 ppbまで増加し、令和2年から令和3年までの大気中メタン濃度の増加量は、解析期間で最大の18 ppbとなりました。同様の傾向は気象庁の国内観測点(綾里、南鳥島及び与那国島)でも見られており、綾里及び南鳥島における同期間の大気中メタン濃度の増加量(それぞれ16 ppb及び19 ppb)は観測史上最大、与那国島は13ppbで過去第3位の増加量となりました。

この記録的なメタン濃度増加量に関して、WMOは、メタン放出量の年々変動が人為起源排出量増加の長期的傾向に重なっている可能性があると指摘しています。大気中に放出されるメタンの約40%は自然起源(湿地やシロアリ等)であり、人為起源(畜産、稲作、化石燃料採掘、埋め立て、バイオマス燃焼等)によるものは約60%です。最近の研究成果では、メタン濃度の増加において微生物起源のメタン放出の支配的な寄与が示唆されており、熱帯域湿地からのメタン放出は気温と降水パターンの変化に敏感で、エルニーニョ・南方振動(ENSO)の影響を受けやすいことが知られています。また、令和2年(2020年)に始まったラニーニャ現象は、最近の記録的なメタンの濃度増加率の上昇に寄与している可能性が示唆されています。

他方、メタンは二酸化炭素と比べて大気中での寿命が大幅に短いことから、メタン排出量の削減により地球温暖化対策への速やかな効果が期待され、二酸化炭素の長期的な排出削減と併せて実施することが、地球温暖化を緩和するために重要です。気象庁としても、温室効果ガスの観測・解析やWDCGG等の国際的な活動を通じて、世界的な温室効果ガス濃度の監視に貢献していきます。

コラム

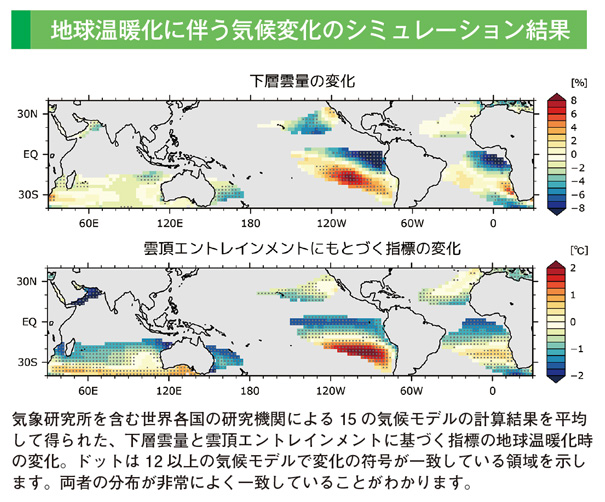

●下層雲が地球温暖化を加速させることを説明する新しい推定指標

亜熱帯や中緯度の海洋上に広く分布する下層雲(雲頂が約3キロメートルより低い雲)は、海面に比べて太陽光を効率よく反射し、地球を冷やす効果を持ちます。世界の多くの気候モデルは、地球温暖化時に下層雲の被覆率(雲量)は減少すると予測していますが、その減少の程度に依存して、地球温暖化がどの程度加速されるのかが変わります。しかし、下層雲は複雑な物理過程の微妙なバランスで形成・維持されているため、気候モデルによる再現や予測が難しく、地球温暖化予測の不確実性の主要因となっていました。こうした中、気象研究所を中心とする研究チームは、雲頂エントレインメント(上空の乾いた大気が雲頂から取り込まれると、雲粒が蒸発して冷却されることで気塊が沈み、雲層が消滅する)という物理過程に基づいて気温や湿度の鉛直分布を定式化した推定指標が、下層雲量の地球温暖化時の減少を非常によく説明できることを明らかにしました。気温や湿度の地球温暖化時の変化は、下層雲量の変化よりも信頼性が高いため、この指標を用いることで予測の不確実性の幅を狭めることができます。本研究成果は国際学術誌の米国科学アカデミー紀要(PNAS)に掲載され、学術界で大きく注目されました。