トピックス

Ⅱ 線状降水帯による大雨災害の被害軽減に向けて

近年、線状降水帯による大雨によって毎年のように甚大な被害がもたらされており、平成26年8月豪雨、平成27年9月関東・東北豪雨、平成29年7月九州北部豪雨、平成30年7月豪雨では、線状降水帯による大雨により、土砂災害や河川の氾濫が発生し、多くの人的被害が発生しました。

線状降水帯は、次々と発生した積乱雲により、線状の降水域が数時間にわたりほぼ同じ場所に停滞することで、大雨をもたらします(下図参照)。しかし、その発生を事前に予測することや、発生した線状降水帯による大雨がどの程度継続するのかを予測することは、技術的に困難であり、令和2年7月豪雨では、前日3日の夕方の気象情報において、線状降水帯が発生し特別警報級の大雨になることを伝えることができませんでした。

トピックスⅡ-1 線状降水帯予測精度向上に向けた取組の加速化

(1)これまでの取組

平成30年(2018年)8月に交通政策審議会気象分科会において、「2030年の科学技術を見据えた気象業務のあり方」が示されました。気象庁では、本提言に沿って、令和12年(2030年)を目標として、線状降水帯の発生・停滞の予測精度向上により、集中豪雨の可能性を高い確度で予測し、明るいうちからの避難など、早期の警戒と避難を可能にすることを目標に技術開発を進めてきました。

こうした中、令和2年7月豪雨では線状降水帯が発生し、各地で大雨による被害が発生しました。これを受け、気象庁では線状降水帯の予測精度向上を最優先課題と位置づけるとともに、上記目標に向けた取組の方向性を改めて下記(ⅰ)から(ⅲ)のとおり整理し、(ⅰ)及び(ⅱ)の予測精度向上につながる取組を加速させ、精度を踏まえた情報をできるところから段階的に提供していくこととしました。

(ⅰ) 大気の状態を正確に把握するための観測の強化

(ⅱ) スーパーコンピュータを活用した予測技術の高度化

(ⅲ) 避難行動に結び付くような防災気象情報の改善

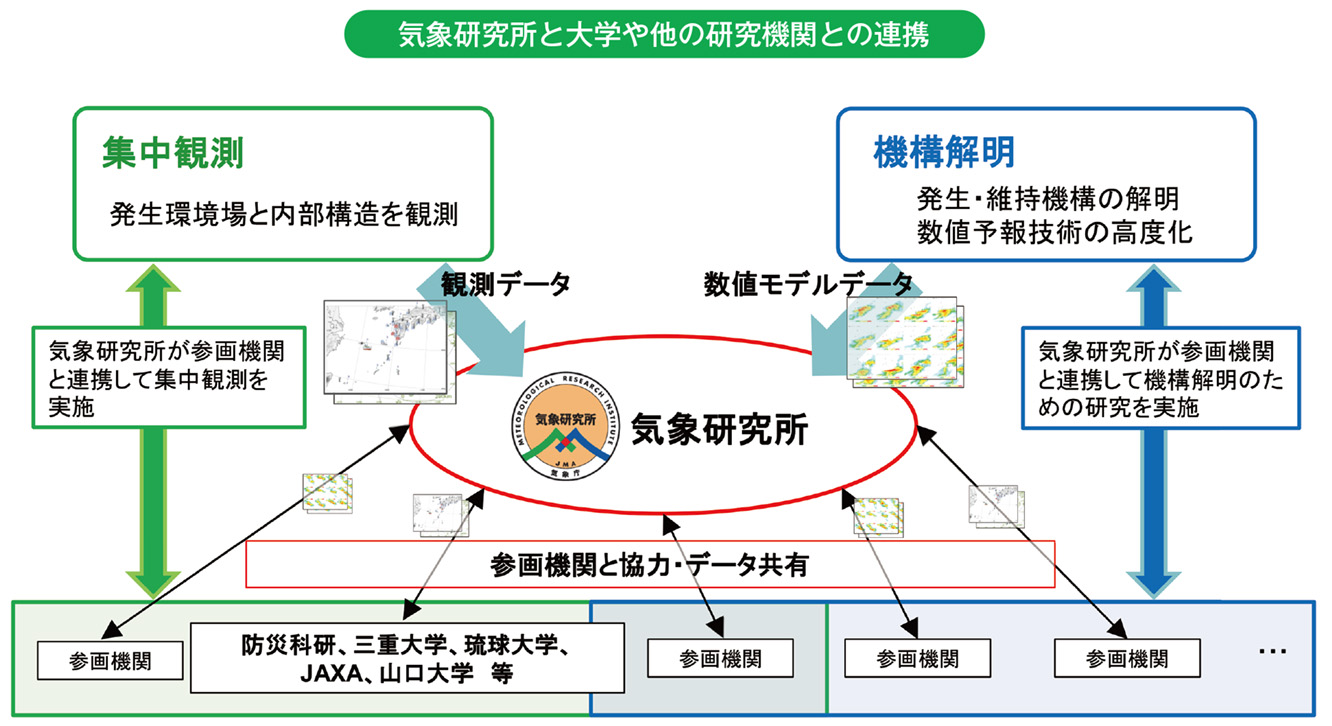

大学等研究機関の専門家の協力を得て、線状降水帯に関する最新の研究の知見を取り入れながらこれらの取組を進めるため、令和2年(2020年)12月に「線状降水帯予測精度向上ワーキンググループ」を立ち上げ、これらの取組について助言いただくとともに、線状降水帯の予測精度向上に向けた技術開発における連携について議論いただいています。

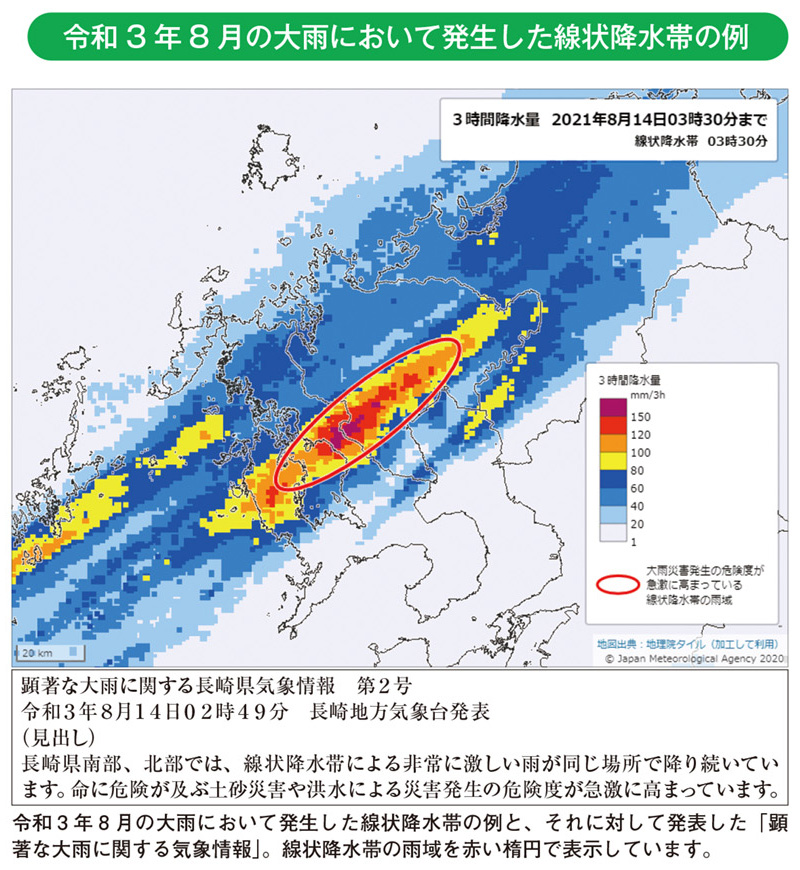

令和3年(2021年)6月からは、過去に顕著な災害をもたらした事象を基に設定した降水形状や降水量、危険度等の条件を実況で満たし、実際に線状降水帯が形成されて顕著な災害をもたらすおそれが高まってきた場合に、その様な危機感の高まりをお知らせする「顕著な大雨に関する気象情報」の運用を開始しました(情報の発表例はトピックスⅡ-2(1)参照)。

(2)取組の加速化 ~一日でも早く線状降水帯の予測を実現するために~

線状降水帯が発生していることをいち早くお知らせする情報である「顕著な大雨に関する気象情報」の運用を令和3年(2021年)より開始しましたが、これはあくまでも第一歩であり、線状降水帯による豪雨災害を防ぐには、その予測を一日でも早く実現することが必要です。このため、産学官連携の強化により上記(ⅰ)から(ⅲ)の取組を強化・加速化するとともに、必要な技術開発や情報の伝達・利活用に係る気象庁・気象台の体制を強化することとしました。

観測の強化(上記(ⅰ))については、大気中の水蒸気の分布をより正確に把握するため、気象庁の既存の観測網を強化するとともに、新たな観測機器による水蒸気観測の拡充を進めます。予測の強化(上記(ⅱ))に向けては、大学等研究機関との連携の下、最先端の観測装置等を用いた集中的な観測を実施し、線状降水帯の発生・維持機構を解明するための研究を推進するとともに、文部科学省と連携してスーパーコンピュータ「富岳」を活用した技術開発を進めます。さらに、気象庁スーパーコンピュータの能力を向上させ、これらの研究や技術開発の成果を速やかに実装します。

これら観測・予測の強化の成果を踏まえ、これまで線状降水帯の発生後の情報提供にとどまっていたところを、令和4年(2022年)より、線状降水帯の発生の予測を開始し、その後も情報の改善(上記(ⅲ))を段階的に進めます。

ア.観測の強化

線状降水帯の発生をいち早く捉えるためには、線状降水帯の発生に結び付く大気の状態、特に水蒸気の流入量を面的かつ時間的に連続して観測することが重要です。海上においては、令和3年(2021年)に気象庁の海洋気象観測船と海上保安庁の測量船により、GPS等の全球測位衛星システム(GNSS)を用いた観測を開始しました。今後は、民間船舶の協力も得て、東シナ海から西日本太平洋側までの幅広い海域をカバーするようGNSSを用いた観測を拡充するとともに、海洋気象観測船「凌風丸」を更新し、観測能力を強化します。陸上においては、線状降水帯の発生頻度が高い九州を中心に水蒸気の鉛直分布を連続して観測することができるマイクロ波放射計を展開するとともに、以前より進めてきたアメダスへの湿度計導入や、線状降水帯等の実況監視能力強化のための最新の二重偏波気象ドップラーレーダーへの更新を従来の計画より前倒しして実施します。

また、他国の極軌道気象衛星データの活用等に必要な受信装置の更新強化や、最新の気象衛星搭載センサーのデータを今後の予測情報改善に速やかに活用するための技術開発を進めます。

イ.予測の強化

線状降水帯の予測精度向上に向けて、まずは線状降水帯の発生・停滞・維持等の機構解明や線状降水帯を予測できる精緻な数値予報モデルの開発が必要です。

線状降水帯の機構解明のため、気象研究所が中心となり大学や他の研究機関と連携して梅雨期の西日本域において、船舶や水蒸気ライダーなどを用いた大気中の水蒸気観測等を集中的に実施します。この集中的な観測によって得られた様々な観測データや、観測データ等を用いて作成した数値モデルデータを集約・共有することで、線状降水帯の機構解明及び予測精度向上に資する研究を加速化します。

精緻な数値予報モデルの開発については、文部科学省等の協力を得て、スーパーコンピュータ「富岳」を活用し、解像度1キロメートルの高解像度数値予報モデルの開発や、梅雨期を中心に開発中の数値予報モデルの「富岳」上でのリアルタイム実行を行うなど、開発を加速化します。さらに、大学等研究機関とも連携して、最新の気象衛星搭載センサー等の高密度・高頻度データの同化技術を開発するなど、観測データを数値予報モデルで高度に利用するための開発を進めます。

これらの研究・技術開発の成果を踏まえて高度化した数値予報モデルを実装するため、気象庁の現行のスーパーコンピュータシステムに加えて計算資源を増強します。これにより、局地モデル(下図参照)については、現在10時間先までである予報時間の18時間先までへの延長を、従前の計画より3年前倒して令和5年度(2023年度)末に、現在2キロメートルである水平解像度の1キロメートルへの高解像度化を4年前倒して令和7年度(2025年度)末に、それぞれ実現する計画です。また、局地アンサンブル予報※システムについては、解像度2キロメートル・17メンバーにて令和11年度(2029年度)末の運用開始を目指していましたが、メンバー数を増強した上で4年前倒しすることとし、令和7年度末に解像度2キロメートル・50メンバーでの運用を開始する計画です。

※アンサンブル予報とは、数多くの数値予報を並行して実行するものです。個々の予測をメンバーといいます。個々のメンバーは、人工的なばらつき(誤差)を初期値に与えること等により、それぞれ異なる数値予報結果となります。メンバー間で予測のばらつきが大きい場合は予測の不確実性が高く、ばらつきが小さい場合は予測の信頼性が高いとみなします。数値予報の初期値には誤差が含まれ、また数値予報モデルの予測計算が完全ではないことから、予測結果には誤差が含まれます。アンサンブル手法から得られる予測のばらつきから、誤差を含む数値予報について確率的な予測が可能になります。

ウ.情報の改善

観測・予測の強化の進展を踏まえ、情報の改善も加速化します。

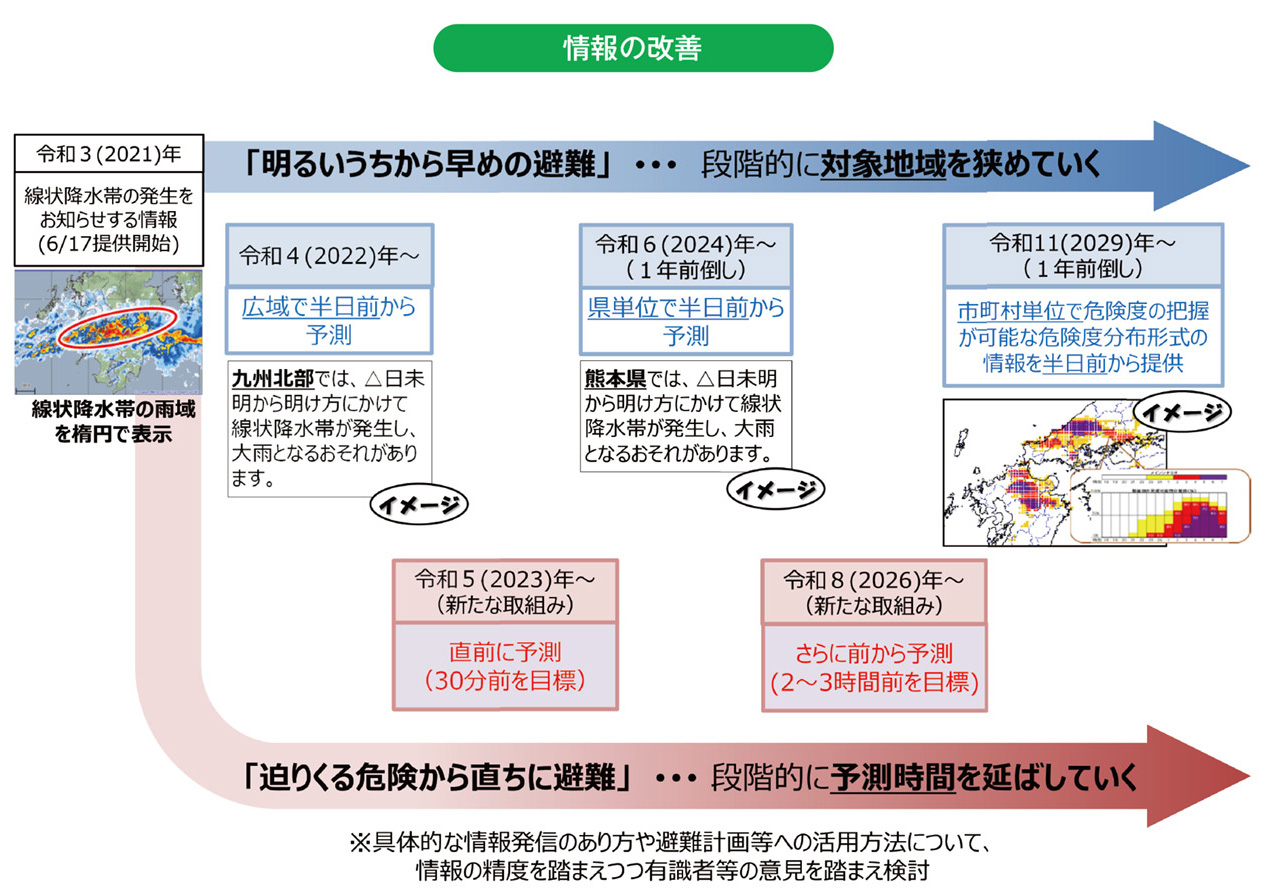

まず一つ目は、「明るいうちから早めの避難」を促すため、半日前からの「線状降水帯等による大雨となる可能性」を伝える情報を提供します。予定されていた提供開始時期を前倒しして、令和4年(2022年)6月から例えば九州北部地方といった複数の県にまたがる広域を対象に提供を開始しました。その後、技術開発の成果を活用して段階的に対象地域を狭め、令和6年度(2024年度)には県単位で、さらに令和11年度(2029年度)には市町村単位で危険度が把握できるよう地図上に分布形式で示す予測情報の実現を目指します。また、この情報発表を支援するため、令和4年(2022年)の出水期からメソモデル(前ページ下図参照)やメソアンサンブル予報システムを用い、大雨発生確率ガイダンスの運用を開始します。このガイダンスは、3時間積算降水量が100ミリ以上、150ミリ以上となる確率をそれぞれ5キロメートル解像度で予測します。これらの雨量基準は「顕著な大雨に関する気象情報」の発表基準にも用いられています。

二つ目は、「迫りくる危険から直ちに避難」を促すため、「線状降水帯が発生しつつある場所」を伝える情報を提供します。現在は線状降水帯が観測された場合に「顕著な大雨に関する気象情報」として発表しています。これを今後、段階的に予測時間を延ばすことにより、令和5年度(2023年度)には現状より30分程度早く、令和8年度(2026年度)には現状より2から3時間程度早く提供する計画です。

(3)気象庁の体制強化

これらの線状降水帯の予測精度向上に向けた取組を強化・加速化するため、気象庁の体制を強化しました。具体的には、気象研究所の研究体制の強化により、線状降水帯の機構解明及び予測精度向上に資する研究を加速化するとともに、気象庁本庁の技術開発体制の強化により、数値予報モデルの高度化や住民の早期の避難につなげるための情報の改善に係る技術開発を加速化します。

線状降水帯等による豪雨災害の被害を防ぐためには、気象庁の発表する線状降水帯をはじめとする様々な情報を的確に地方自治体等に伝え、住民の避難等に対して効果的に利用できる体制を図ることも重要であることから、予報警報等の発表・解説業務や迅速なJETT派遣などの市町村支援のため、地方気象台を中心とした体制強化などにより、地域防災力向上の推進を図ります。

コラム

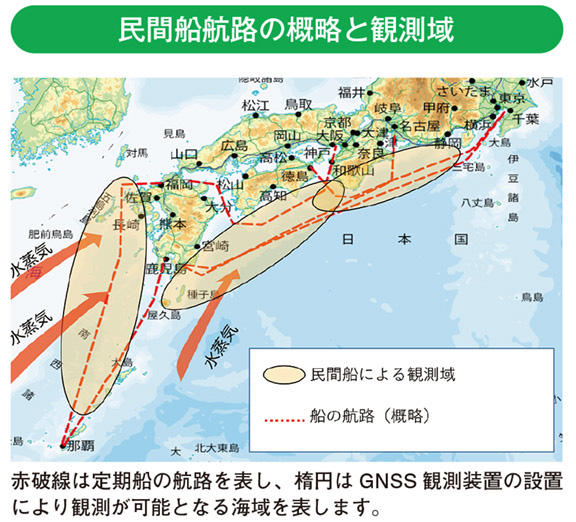

■民間船へのGNSS観測装置の搭載

線状降水帯の発生をいち早く捉えるためには、洋上における面的な水蒸気量を把握することが重要です。気象庁では、令和4年度(2022年度)より、東シナ海から西日本太平洋側において定期航路を持つ民間船に観測機器を取り付け、広い海域における水蒸気のデータを取得することを計画しています。

観測装置の設置条件として、「水蒸気の流入把握のために有効な海域に定期航路を持つこと」「船舶の動揺の少ない、ある程度大型の船舶であること」等、いくつかの要件があります。

これらの要件を満たす船舶候補の選定及び船主との調整については、国土交通省内で横断的に対応するため、省内の総合調整を担う総合政策局及び国内の船舶に関する業務を所掌する海事局の協力を得て、連携して事業を進めることで、令和4年度(2022年度)内に10隻の船舶に設置することを目指しています。

コラム

■「富岳」を活用した数値予報モデル開発

気象庁では、国立研究開発法人理化学研究所のスーパーコンピュータ「富岳」を用いた線状降水帯予測技術の開発にも取り組んでいます。

気象庁で現在運用している数値予報モデルのうち、最も精緻なモデルである局地モデル(LFM)について、線状降水帯の予測に?がるように更なる高度化を図るため、「富岳」を用いた開発を進めています。具体的には、LFMの予報時間を現在の10時間から18時間に延長し、水平解像度を2キロメートルから1キロメートルに高解像度化します。さらに、メソモデル等でも用いているアンサンブル技術を用いた運用をLFMに新たに導入する計画です。

線状降水帯を的確に予測できるようにするためには、数値シミュレーションによって過去の特定の事例が再現できるだけではなく、様々な事例で非常に多くの予測実験を行い、総合的に予測精度が向上するか評価を積み重ねる必要があります。アンサンブル技術の実用化に向けて、高解像度化と予測シナリオの増加、また、計算の効率性が必要となりますが、多数の事例による試験で良い予測を行える最適な構成を探る開発には膨大な計算機資源を必要とすることから、世界最速のスーパーコンピュータである「富岳」を活用します。

また、高解像度化したLFMをリアルタイムで運用するためには、計算に要する膨大なデータの準備や計算結果の処理といった、様々な周辺技術の開発も必要となるため、試行的に「富岳」によりリアルタイムで運用し日々の予報で活用する試みにも取り組みます。

アンサンブル技術の開発とリアルタイム運用に向けた開発には、気象庁が60年に及ぶスーパーコンピュータシステムの運用経験の中で培ってきたノウハウを活かしつつ、今回初めてとなる気象庁の外にある計算機をアンサンブル技術の開発及びリアルタイムで活用する試みを、「富岳」を運用している国立研究開発法人理化学研究所と連携し、課題を一つずつクリアしながら実用化につなげます。

コラム

■線状降水帯の予測精度向上への期待

東京大学大気海洋研究所 教授(線状降水帯予測精度向上ワーキンググループ主査)

佐藤 正樹

日本では夏季6月から8月を中心に毎年のように「線状降水帯」による災害が頻発している。気象庁では、大学等研究機関の専門家の協力を得て線状降水帯に関する最新の研究の知見を取り入れ、線状降水帯の予測精度向上に資することを目的として、令和2年(2020年)12月23日に線状降水帯予測精度向上ワーキンググループを発足した。本ワーキンググループの活動を通じて、線状降水帯による今後の災害が軽減されることを願って止まない。線状降水帯ということばが使われるようになったのは比較的最近で、科学的に厳密な定義は存在しない。気象庁では令和3年(2021年)6月17日より「顕著な大雨に関する気象情報」の提供を開始したが、これは、大雨による災害発生の危険度が急激に高まっている中で、線状の降水帯により非常に激しい雨が同じ場所で降り続いている状況を「線状降水帯」というキーワードを使って解説する情報である。これにより、一律な基準のもとで「線状降水帯」が認定されることとなり、今後、この情報をもとに線状降水帯に関する知見が整理されていくことが期待される。気象庁では、2030年を目標に線状降水帯等の予測精度の向上を図り、集中豪雨発生前の明るいうちからの避難等、早期の警戒・避難を実現することを目標とした開発に取り組んでいる。また令和3年度(2021年度)には線状降水帯の予測精度向上等に向けた取組を強化し、目標の実現に向けた開発を加速化している。

線状降水帯は台風に比べて現象が局所的・短時間であるため、正確な予報は難しい。特に、予報の難しさの原因として、水蒸気の鉛直構造や流入量が正確に分かっていないこと、線状降水帯を構成する積乱雲を表現できるほど予測モデルの解像度が高くないこと、線状降水帯が発生し維持されるメカニズムが十分解明されていないことが指摘できる。線状降水帯は大規模場な水蒸気の流入が生じている領域で発生することが知られているが、現状では日本の周囲の海洋上の水蒸気分布の観測は十分でなく、水蒸気流入の予測を難しくしている。線状降水帯では大きさ数キロメートルの積乱雲が次々と生起することが知られているが、気象庁の解像度2キロメートルの局地モデルで正確に表現することは困難である。さらに、局地モデルによる予報時間は10時間であるため、例えば翌日の早朝に発生する現象を、前日の夕方より前の明るい時間に発表することは時間的に難しい。

これらの課題の解決に向けて、まず海洋上の水蒸気の観測の強化が必要である。気象庁では令和3年度(2021年度)より、海洋気象観測船を線状降水帯の予兆が表れた時点で機動的に海洋上に配置し、水蒸気を観測する体制を整備している。観測船による機動観測の効果は、予測精度の向上に一定の効果があることが示されており、引き続きの取組が期待される。今後は、次期静止気象衛星の機能強化により、海洋上の水蒸気の鉛直分布をあまねく観測する手法の検討も進められている。一方でまた、スーパーコンピュータを増強して、線状降水帯の予測に用いる局地モデルの解像度を1キロメートルに高めることも目標としている。これにより線状降水帯の詳細構造がより明瞭に表現されることが期待される。令和4年度(2022年度)には、世界で最高性能を誇るスーパーコンピュータ「富岳」を利用した数値モデルの研究開発も予定されている。

観測と数値モデルの進展に加えて、線状降水帯のメカニズム解明に向けた研究が進展することが予測精度向上のために極めて重要である。特に、線状降水帯が「なぜそこで発生するのか」「なぜ停滞するのか」「なぜ維持されるのか」「いつまで続くのか」についてはよく理解されておらず、さまざまな角度からのメカニズム研究が必要である。このため、気象庁では大学等研究機関と連携し、集中的な強化観測を実施し、得られた観測データを基に数値シミュレーション等の研究を共同で進めていくことを計画している。

今後の地球温暖化の進行に伴い、線状降水帯等に伴う大雨が激甚化することが予想されており、線状降水帯の予測精度の向上が要請されている。社会的な期待の下、気象庁と大学等研究機関が連携して予測向上の課題に立ち向かう必要がある。官学が連携して取り組むことにより、線状降水帯による災害の軽減を目指した活動を進めたい。

トピックスⅡ-2 令和3年8月の記録的な大雨への対応

(1)令和3年8月の記録的な大雨について

令和3年(2021年)8月中旬から下旬は、前線の活動が非常に活発となった影響で、西日本~東日本の広い範囲で大雨となり、総降水量が多いところで1,400ミリを超える記録的な大雨になりました。この大雨の期間(8月11日から26日)で24時間から72時間降水量の多い記録を更新した地点が西日本から東日本で多数みられました。例えば72時間降水量では、68地点でこれまでの多い記録を更新しました。また、西日本の日本海側と太平洋側では、昭和21年(1946年)の統計開始以降、8月として月降水量の多い記録を更新しました。

特に8月12日から14日にかけては、九州北部地方と中国地方で線状降水帯が発生して記録的な大雨となりました。大雨による災害発生の危険度が急激に高まっている中で、線状降水帯による激しい雨が同じ場所で降り続いていたことから、気象庁は「顕著な大雨に関する気象情報」を複数回発表し、更に重大な災害の起こるおそれが著しく大きくなったことから、長崎県、佐賀県、福岡県、広島県を対象とした大雨特別警報を発表しました。

気象庁では、大雨特別警報を発表した際に、報道発表を行うとともに緊急の記者会見を開催し、災害発生の危険度が極めて高まっている気象状況等を、見通しを含めて説明し、メディアを通して最大級の警戒を広く呼びかけました。また、河川を管理する国土交通省水管理・国土保全局との合同記者会見を行い、気象状況と河川の状況とを一体的に説明して河川氾濫への警戒が必要である旨を呼びかけました。

また、各地の気象台では、都道府県や市町村等の防災関係機関、報道機関等に対し、説明会や電話連絡等を通じて、気象の見通しの解説や注意喚起を行ったほか、記者会見などを通して住民に対して最大級の警戒を呼びかけました。加えて都道府県及び市町村の災害対策本部等にJETT(気象庁防災対応支援チーム)として職員を派遣し、地方公共団体の防災対応を支援しました(26府県8市町村の地方公共団体に延べ284人日派遣)。これらの取り組みを通して、地域の自治体等に寄り添った防災対応の支援に組織を挙げて取り組みました。

(2)記録的な大雨をもたらした原因について

気象庁は、社会・経済に大きな影響を与える異常気象が発生した場合、その発生要因について最新の科学的知見に基づいて分析し、その見解を迅速に発表することを目的とした「異常気象分析検討会」を平成19年(2007年)6月より運営しています。この検討会は大学・研究機関等の気候に関する専門家から構成されています。この記録的な大雨についても、その発生中から気象庁と検討会は分析に取りかかり、大雨の発生要因についての議論を進めました。9月13日に異常気象分析検討会の会合をオンライン開催し、その要因についての分析結果を取りまとめ、同日報道発表と記者会見を通してその見解を発表しました。

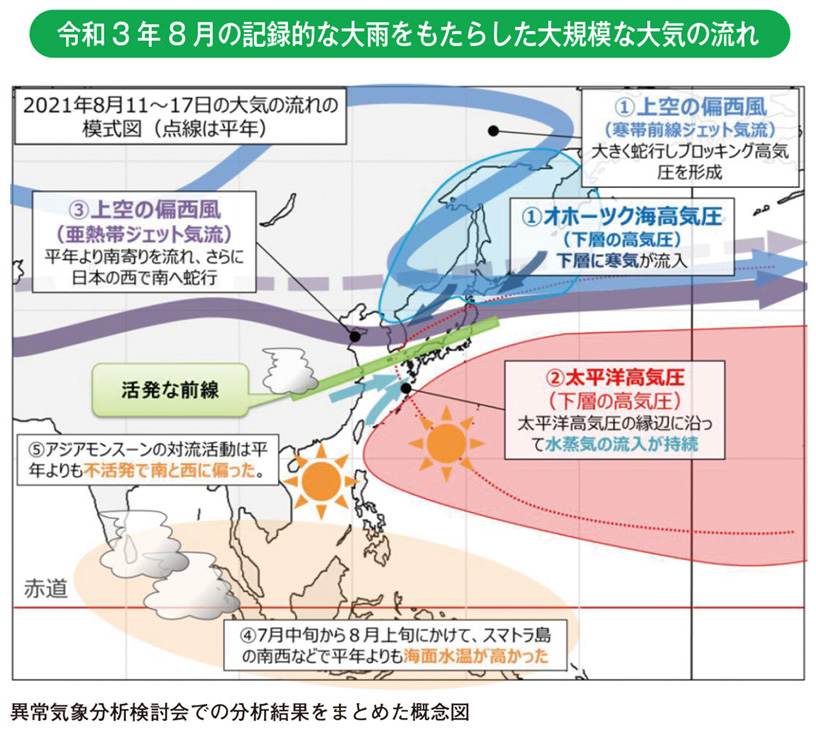

異常気象分析検討会における分析から、この記録的な大雨には日本を取り囲む広い地域の大気の流れの変動が影響していたことが分かりました。まず、8月初め以降、東シベリア上空で発達したブロッキング高気圧(中・高緯度の上層の強い偏西風(ジェット気流)が南北に大きく蛇行した際に発生・停滞することがある大規模な高気圧)に伴って、日本の北で地表の冷たいオホーツク海高気圧が持続的に強まりました(図中①)。同時に、太平洋高気圧が平年より南に偏って日本の南海上に張り出しました。このため、盛夏期にもかかわらず梅雨の後半のような大気の流れとなり、日本付近に前線帯が形成されました。さらに、中国大陸から、また太平洋高気圧の縁辺に沿って、多量の水蒸気が前線帯に集中的に流れ込む状態が続いたことで、広範囲で持続的な大雨となりました(②)。このとき、対流圏上層(上空10キロメートル付近)では、東アジアから日本上空で亜熱帯ジェット気流が全般に平年より南に位置し日本の西方で著しく南に蛇行していました。その影響で、上空の気圧の谷が日本の西方に位置する状況下で、西日本から東日本では上昇気流が起きやすく、降水活動が維持されやすい状況となっていました(③)。7月中旬から8月上旬前半の熱帯の海面水温は、平年と比べてスマトラ島の南西で高く(④)、インド洋西部で低くなっており、これに対応してアジアモンスーン域の対流活動は南シナ海~フィリピンの東で平年よりも不活発となり、活動の中心が平年よりも南及び西に偏っていました(⑤)。統計的な調査からは、不活発で南西に偏ったアジアモンスーンの活動が東アジア上空の亜熱帯ジェット気流を全体的に南下させ、日本の西方での気圧の谷の形成に影響した可能性が示唆されています。

こうした大きな大気の流れを背景に、九州北部地方及び中国地方において8月12日から14日に線状降水帯が発生し、特に8月14日の未明から明け方にかけては、九州北部地方で線状降水帯による非常に激しい雨や猛烈な雨が降り続きました。この期間は、九州西方海上の前線付近に多量の水蒸気が流れ込み、前線付近で上昇流が強まるとともに前線の南側で下層風が強まって積乱雲が発達しやすい環境となっていました。これに加え、東シナ海の前線上に小スケールの低気圧が発生し、その東側にあたる九州の西の海上では多数の積乱雲が線状降水帯として組織化しやすい環境となっていたと見られます。

このサイトには、Adobe社Adobe Readerが必要なページがあります。

お持ちでない方は左のアイコンよりダウンロードをお願いいたします。