特集

特集1 平成30年7月豪雨

1 平成30年7月豪雨

(1)概要

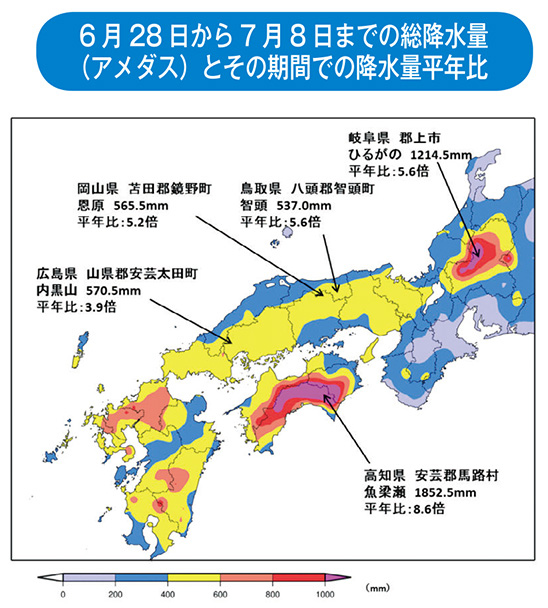

平成30年(2018年)6月28日以降、華中から日本海を通って北日本に停滞していた前線は、7月4日にかけて北海道付近に北上した後、5日には西日本まで南下して停滞しました。また、6月29日に日本の南で発生した台風第7号は、東シナ海を北上し対馬海峡から日本海に進みました。その後も7月5日から8日にかけて西日本に停滞した前線に向かって、南から暖かく非常に湿った空気が供給され続けたため、6月28日から7月8日までの総降水量は四国地方で1,800ミリ、東海地方で1,200ミリを超えたところがあるなど、7月の月降水量平年値の2~4倍となる量を観測し、西日本から東海地方を中心に全国的に広い範囲で記録的な大雨となりました。

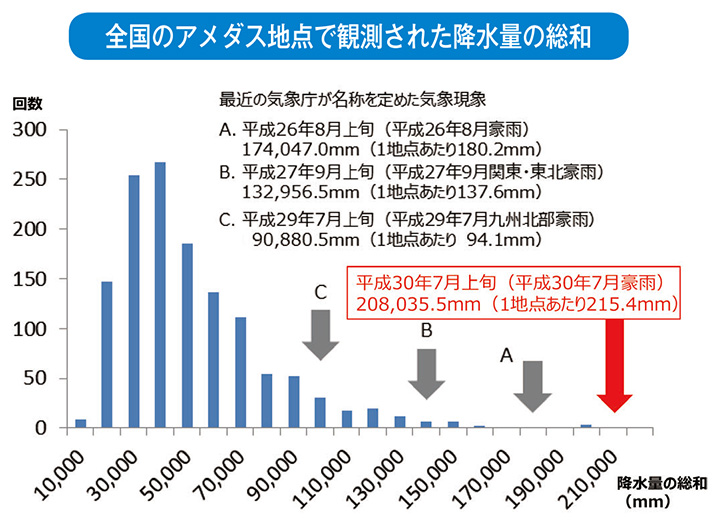

この大雨の期間に対応する平成30年7月上旬に、全国のアメダス観測所で観測された降水量の総和は、昭和57年以降の各旬の値と比較して最も多い値となりました。この期間に全国で降った雨の総量は、過去の豪雨災害と比べても極めて多いものであったと言えます。

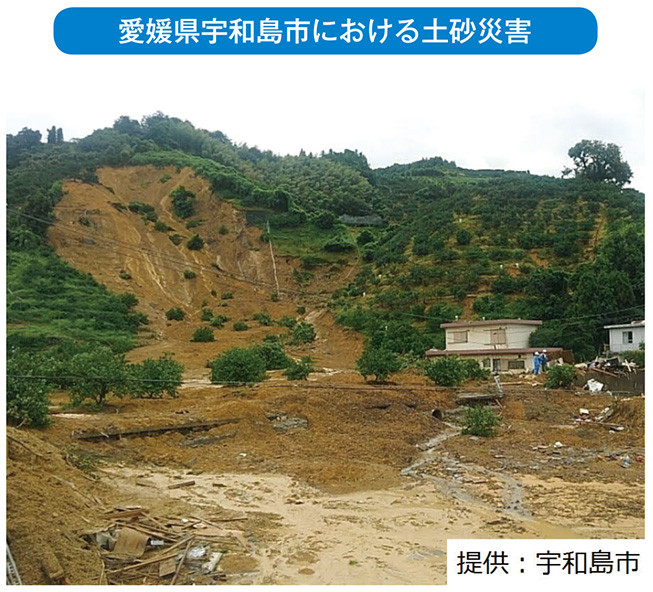

この大雨により、高梁(たかはし)川水系小田川等の堤防決壊に伴う岡山県倉敷市真備町を中心とした大規模な浸水被害や、広島県広島市、呉市、安芸郡坂町等において多数発生した土石流等の土砂災害により、多くの人的被害が発生し、全国の死者224名、行方不明者8名に及び、豪雨災害としては平成に入って最悪の人的被害となりました。また、家屋の全半壊は約17,000棟、浸水家屋は約30,000棟に達しました※。このため、気象庁では、平成30年6月28日から7月8日に発生したこの豪雨について、「平成30年7月豪雨」と名称を定めました。

※ 被害状況は「平成30年7月豪雨による被害状況等について」(内閣府、平成30年10月9日17時00分現在)による。

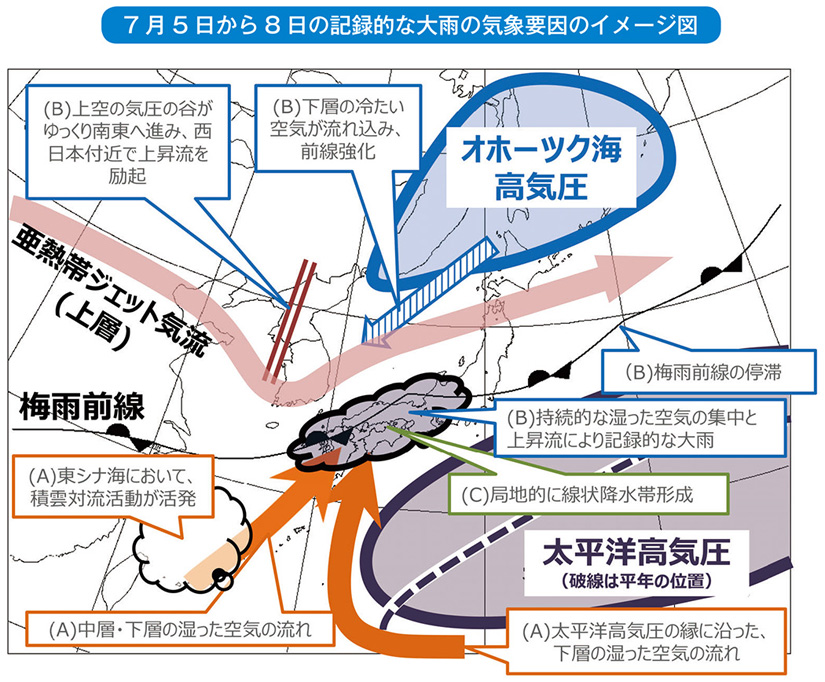

(2)平成30年7月豪雨をもたらした大雨の気象要因

7月5日から8日にかけて、西日本を中心に長期間かつ広範囲で記録的な大雨をもたらした気象要因は、次の3つと考えられます。

(A)多量の水蒸気を含む2つの気流が西日本付近で持続的に合流

(B)梅雨前線の停滞・強化などによる持続的な上昇流の形成

(C)局地的な線状降水帯の形成

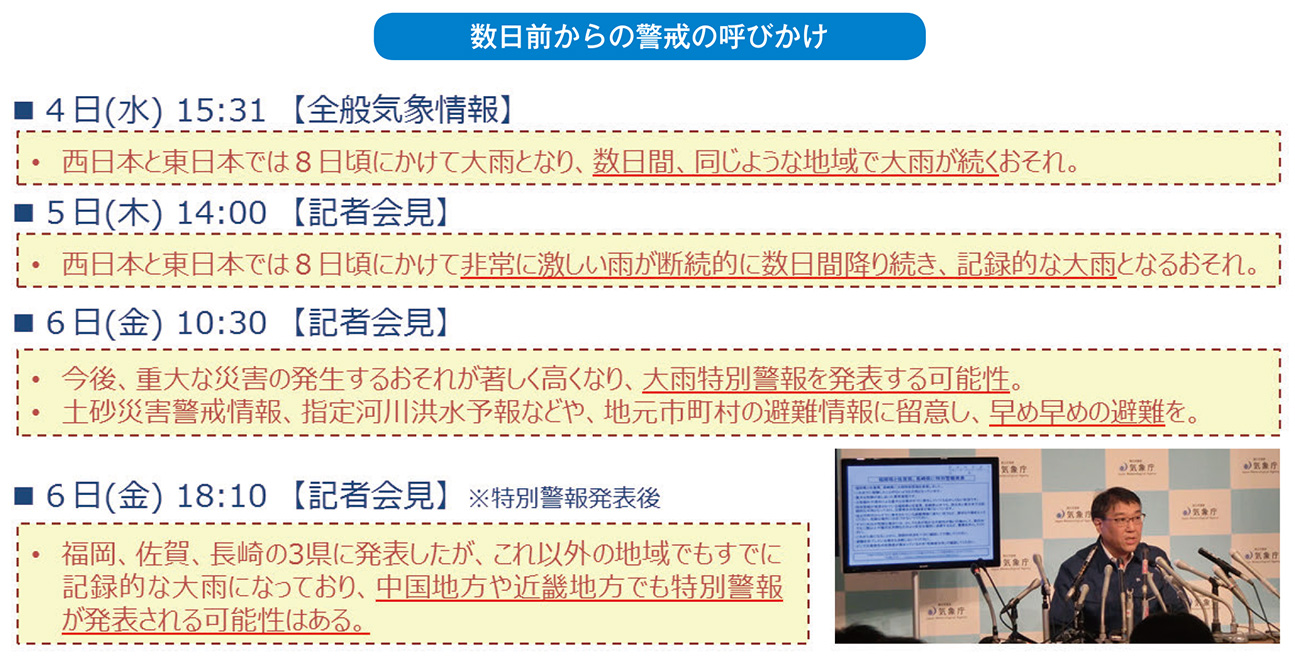

(3)記者会見や防災気象情報の発表等による警戒の呼びかけ

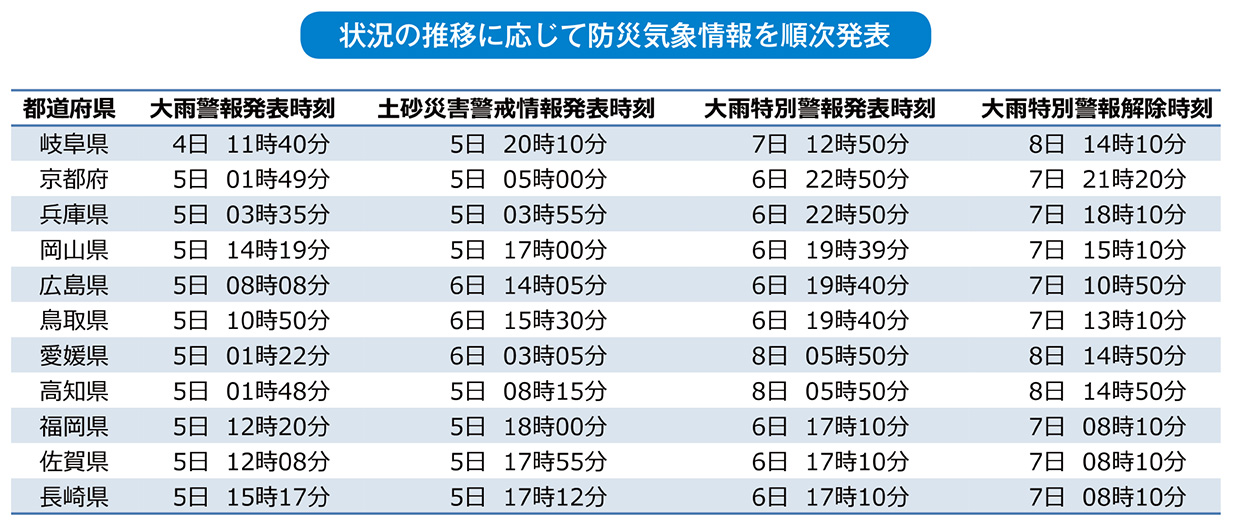

気象庁では、大雨となる数日前から、記録的な大雨になるおそれがあり警戒が必要であることを、記者会見や全般気象情報等で積極的に呼びかけました。早い段階から防災気象情報を発表したことに加え、本格的な大雨となる前日の5日には気象庁本庁で記者会見を開催し、「記録的な大雨となるおそれ」という言葉で警戒を呼びかけました。さらに、6日午前中に実施した記者会見では、気象庁の持つ危機感を伝えるため、「今後、重大な災害の発生するおそれが著しく高くなり、大雨特別警報を発表する可能性がある。土砂災害警戒情報、指定河川洪水予報などや、地元市町村の避難情報に留意し、早め早めの避難を。」と特別警報の発表にも言及し、一層強く警戒を呼びかけました。

更に、各地の気象台では、警報、土砂災害警戒情報、指定河川洪水予報等の防災気象情報を発表し、厳重な警戒を呼びかけるとともに、ホットライン等により気象台から直接危機感を伝えました。また、岐阜県、京都府、兵庫県、岡山県、広島県、鳥取県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県の1府10県に特別警報を発表し、最大級の警戒を呼びかけました。

コラム

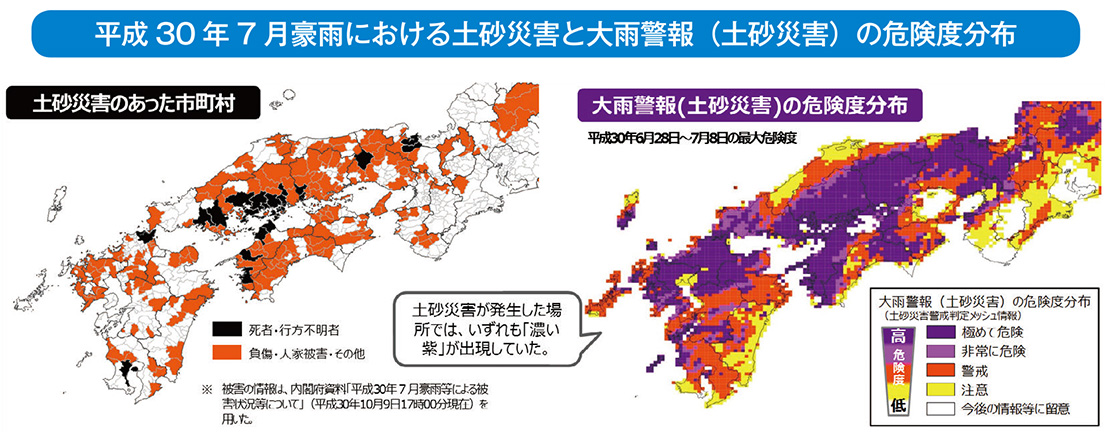

■平成30年7月豪雨における危険度分布の状況

気象庁では、災害発生の危険度の高まりを地図上に5段階で色分けして示す「危険度分布」を気象庁ホームページで公開※1しています。5段階の色のうち最大の危険度を意味する「濃い紫(極めて危険)」は、災害がすでに発生している可能性が高い状況であることを表しています。また、一つ手前の「うす紫(非常に危険)」は、今後数時間以内に「濃い紫」になることが予想されている状態を表しています。

平成30年7月豪雨で死者・行方不明者を伴った土砂災害が起きた場所の大雨警報(土砂災害)の危険度分布の状況を確認したところ、いずれも過去の土砂災害発生時に匹敵する極めて危険な状況を示す「濃い紫」が出現していました。

※1 危険度分布は、土砂災害、浸水害、洪水の危険度をそれぞれホームページで公開しています。

また、平成30年7月豪雨時の矢野川(広島市安芸区)では、7月6日20時30分には洪水警報の危険度分布で「濃い紫(極めて危険)」が出現していました。その時の実際の映像でもその氾濫水によってすでに避難が困難な状況となっていたことが確認できました。このように「濃い紫」は災害がすでに発生している可能性が高いことを表しています。

コラム

■平成30年7月豪雨の局地的な特徴

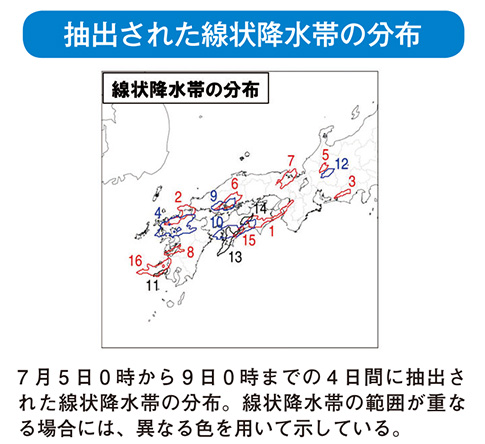

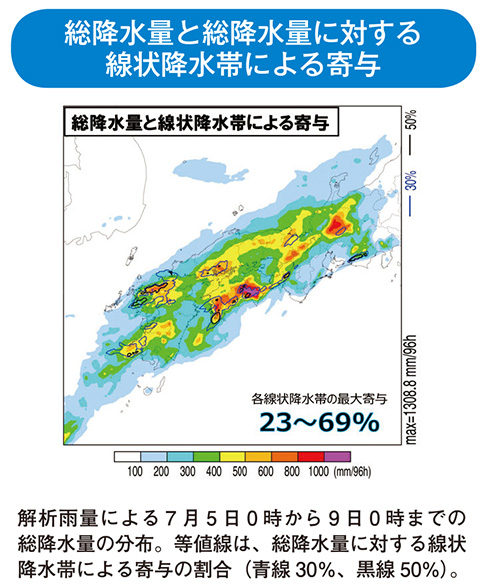

平成30年7月豪雨では、7月5日から8日にかけて、東海地方から九州地方の広い範囲で断続的に大雨となり、総降水量が200ミリを超える地域が広範囲に及びました。この期間、さまざまな地域で線状降水帯※1が発生しており、合計で16個の線状降水帯が確認できました。

線状降水帯が発生していた地域では、激しい降水が持続した時間帯があり、周囲と比較して総降水量が多くなった地域がありました。それらの中には、線状降水帯による降水量が総降水量の50%を超えるところ(東海地方、中国地方、四国地方、九州地方)もありました。ただし、本事例の前年に発生した平成29年7月九州北部豪雨と比較すると、今回の豪雨ではより広い範囲で大雨になった一方で、線状降水帯による降水量の総降水量に占める割合は小さかったことがわかっています。(平成29年7月九州北部豪雨では、線状降水帯による降水量が総降水量の90%を超える地域がありました。)

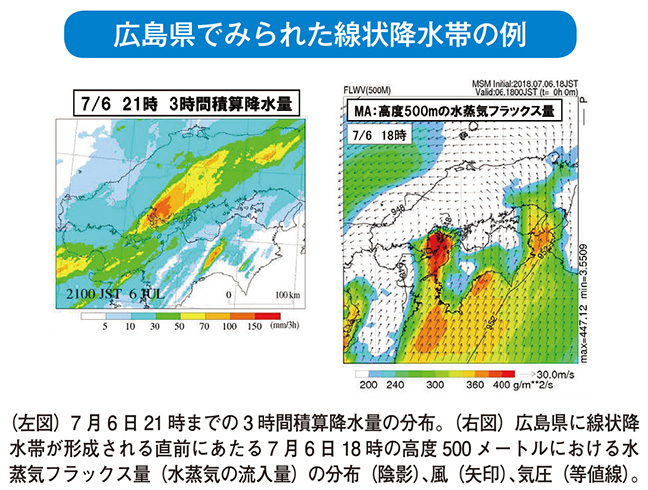

今回の豪雨でみられた線状降水帯の中には、形成過程としてバックビルディング型※2の特徴を持つものがいくつかありました。また、線状降水帯を構成する積乱雲の高さは、広島県のケースのように高度9キロメートル程度のものもありましたが、四国・九州地方では高度15キロメートル程度まで発達したケースもありました。これらの線状降水帯は、大気下層に多量の水蒸気が流入するタイミングで形成されていました。

※1 線状降水帯とは、次々と発生する発達した雨雲(積乱雲)が列をなした、組織化した積乱雲群によって、数時間にわたってほぼ同じ場所を通過または停滞することで作り出される、線状に伸びる長さ50~300キロメートル程度、幅20~50キロメートル程度の強い降水をともなう雨域のことである。

※2バックビルディング型とは、風上側(先端部)で新しい積乱雲が次々と発生し、それらが発達するとともに移動しながら線状に連なることで、線状降水帯を形成するメカニズムのことである。

2 防災気象情報の伝え方に関する検討会

平成30年7月豪雨において、気象庁では、防災気象情報の段階的な発表、市町村への支援、さらには記者会見を通じて早い段階から厳重な警戒の呼びかけを行いました。しかしこれらの情報発表や警戒の呼びかけや、市町村からの避難勧告等による避難の呼びかけが、必ずしも住民の避難行動につながらず、甚大な水害や土砂災害が広域に発生し、平成に入り最大の人的被害を伴う豪雨災害となりました。

大雨が予想された場合に危機感が住民や社会に確実に伝わり、避難等の防災行動につながっていくためには、関係機関との緊密な連携の下、防災気象情報の伝え方についてさらなる改善方策を検討する必要があります。

このことから、学識者に加え、報道関係者、自治体関係者、関係省庁による「防災気象情報の伝え方に関する検討会」を開催しました。検討会は平成30年(2018年)11月から合計4回開催され、主に以下の4つの点について課題が示されました。

課題1 気象庁(気象台)や河川・砂防部局等が伝えたい危機感等が、住民等に十分に感じてもらえていない

課題2 防災気象情報を活用しようとしても、使いにくい

課題3 気象庁の発表情報の他にも防災情報が数多くあり、それぞれの関連が分かりにくい

課題4 特別警報の情報の意味が住民等に十分理解されていない

それぞれの課題について、平成30年12月26日に「防災気象情報の伝え方の改善の方向性と推進すべき取組」をまとめるとともに、平成31年3月29日に「防災気象情報の伝え方の改善策と推進すべき取組」(報告書)がとりまとめられ、避難等の防災行動に役立てていくための防災気象情報の伝え方について、今後気象庁が取り組むべき対応策が示されました。

ここではその主なところを紹介いたします(対応策の詳細は、報告書※を参照)。

※https://www.jma.go.jp/jma/kishou/shingikai/kentoukai/H30tsutaekata/H30_tsutaekata_kentoukai.html

① 気象庁(気象台)のもつ危機感を効果的に伝えていくために

防災気象情報は、市町村が発表する避難勧告等の発令を支援するための役割と、「状況情報」として住民が避難行動をとる前の段階の「マインド作り」「危機意識醸成」という役割の2つを担っています。

市町村を支援するための方策としては、平成29年度にとりまとめられた「地域における気象防災業務のあり方検討会」でも提言されたところですが、新たに「あなたの町の予報官」を配置して市町村に対するきめの細かい解説を行うほか、JETT(気象庁防災対応支援チーム)の体制強化や「気象防災アドバイザー」等の気象防災の専門家の育成や活用を一層促進していくこととしています。

また、住民自らが防災気象情報等をより一層活用できるようにするための方策としては、報道機関や気象キャスターとも連携し、防災気象情報等の平時からの理解促進の取組を一層推進すること、地域防災リーダー等への支援を強化し地域の住民が協力して避難行動を起こす「自助・共助」を促進する取組を一層強化すること、非常時における記者会見やホームページの充実やSNSの活用等の広報のあり方について順次改善すること、地元の気象台と河川事務所等の関係機関が連携し、地域に密着した情報発信を強化することなどを進めていくこととしています。

② 防災気象情報をより一層活用しやすくするために

防災気象情報を活用しようとしても、情報の解像度が粗くわかりづらい、大雨時にはプッシュ型で情報を配信してほしい等の課題も指摘されました。このため、土砂災害の「危険度分布」を現行の5kmメッシュから1kmメッシュに高解像度化する取組や、リアルタイムの「危険度分布」に浸水想定区域や土砂災害警戒区域等の静的な情報も重ね合わせるようにする取組、「危険度分布」が示す危険度の高まりが確実に伝わるよう、市町村など希望者向けに通知する取組、「危険度分布」等の精度検証や発表基準の改善を適時に行い広く周知する取組等を、関係機関と連携して促進していくこととしています。

③ 各種の防災情報を効果的に分かりやすくシンプルに伝えていくために

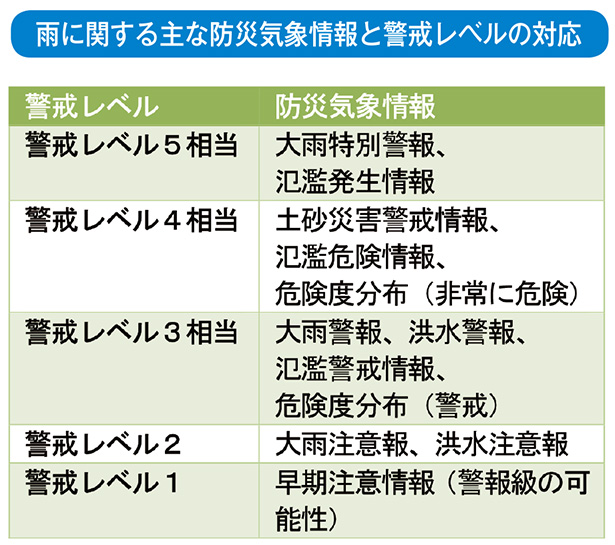

気象庁ではこれまでも防災気象情報の改善を行ってきたところですが、一方で、情報が多岐にわたり、危険度の上下関係がわかりづらい等の課題が指摘されました。中央防災会議「平成30年7月豪雨による水害・土砂災害からの避難に関するワーキンググループ」の報告書で「警戒レベル」の導入の方針が示されたことから、土砂災害警戒情報や指定河川洪水予報に警戒レベルを明記する等により、各防災気象情報と警戒レベルの関係を分かりやすく整理して発表することとしています(右上表)。

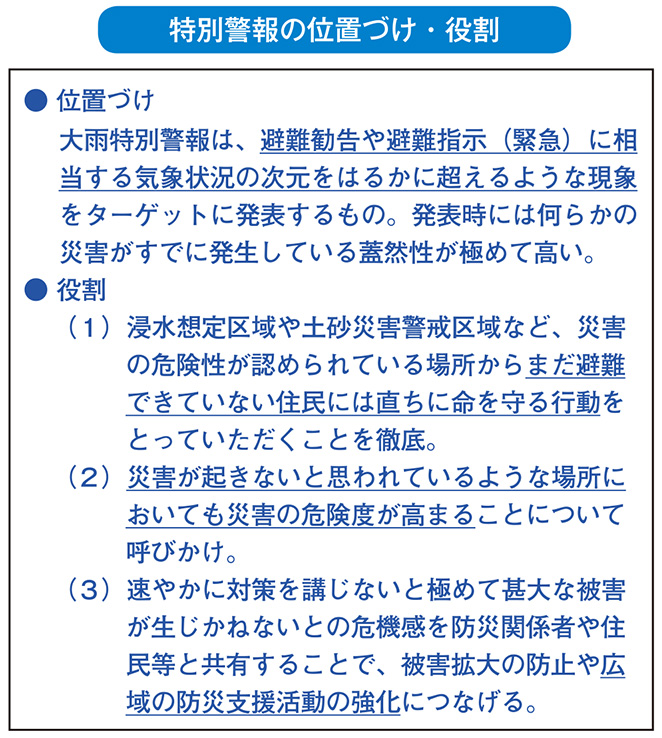

④ 特別警報について

特別警報は運用を開始して6年が経過し、その認知度は一定程度高まってきましたが、その意味するところやとるべき対応については、十分に浸透しているとは言い難い状況であることが指摘されました。大雨特別警報が有効に利用されるよう、位置づけや役割を改めて整理するとともに(右下表)、緊急時には状況に応じて早めに記者会見等で大雨特別警報発表の可能性について言及する取組を進めていくこととしています。また、大雨特別警報の精度向上に向けて、危険度分布の技術も活用した発表基準や指標の見直しも進めていくこととしています。

このような取組を通じて、関係機関と連携の上、気象庁は地域における防災対策の強化に努めてまいります。

コラム

■防災気象情報の伝え方改善に向けた気象庁への期待

防災気象情報の伝え方に関する検討会 座長

(東京大学大学院情報学環 総合防災情報研究センター長 教授)

田中 淳

災害をもたらす自然現象の観測と予測の歴史は、災害に結びつきかねない切迫感をどう伝えるかという命題との戦いであったように思う。特に、警報発表後に切迫性の高まりをどう伝えるかを巡っていろいろな試みがなされてきた。

例えば、死者・行方不明者299人を出した1982年の長崎豪雨を受けて記録的短時間大雨情報が発表されるようになり、平成11年広島土砂災害を受けて土砂災害警戒情報の運用が始まった。危険度分布はひとつの有力な改善方向だと考えている。新たな情報発表だけではなく、とくに警戒が必要な内容が含まれている場合には警戒文の冒頭に「重要変更」と明示することや「これまでに経験したことのないような大雨」といった表現を用いるなど表現面での工夫もその一環であろう。

しかし、平成30年7月豪雨は、36年前の長崎豪雨に次ぐ多くの人的犠牲を生んでしまった。この豪雨災害を受けて開催された「防災気象情報の伝え方に関する検討会」では、ⅰ)「伝えたい危機感等が、住民等に十分に感じてもらえていない」、ⅱ)「防災気象情報を活用しようとしても、使いにくい」、ⅲ)「防災情報が数多くあり、それぞれの関連が分かりにくい」ならびにⅳ)「特別警報の情報の意味が住民等に十分理解されていない」の4点から改善方向を検討している。

これらの課題の改善に向けて、「あなたの町の予報官」の新規配置や「気象防災ワークショッププログラム」を通じた市町村支援や地域防災力向上への取り組み、土砂災害危険度分布の1kmメッシュ化、危険度分布とハザードマップとの重ね合わせ、大雨特別警報の精度向上などの技術的な取り組みが議論されている。これらの取り組みは、最新の科学技術を取りいれた技術基盤の確立と防災等の利用目的に応じた信頼できる分かりやすい気象情報の提供という気象庁のビジョンに示された車の両輪に応じたものである。個人的には、市町村と顔の見える関係構築を目指す「あなたの町の予報官」や居住環境が持つ脆弱性を伝える事前の情報と緊急時の現象の切迫性とを重ね合わせる試みには期待している。

ただ、これらの課題は、防災情報の根源的な問いかけそのものであり、一朝一夕に解決することは難しい。本質的な方向性を視野にいれての検討が求められる。その際、ひとつに被害とより向き合うことが求められるように思う。もちろん現在でも基準の設定に被害が反映されているが、被害の解像度をあげて住民の空振り感を逓減したり、広報時に災害モードに切り替えるために活用することは、防災情報として一般の活用を推し進める上で欠かせなくなっていくと思う。結果として住民やメディアが受け止める被害感覚を正すものは正し、寄り添うものはその被害感覚に目配りしていくべきだろう。

もうひとつに、防災情報の体系化を図る上で火山の噴火速報や記録的短時間大雨情報など実況を伝える情報の活用策が求められるように思う。実況情報は、避難としてとりうる行動の変更を求める情報であったり、気象条件が似ている周辺に注意を呼びかける機能を持つ。精度の高い情報が求められる中で、少なくとも避難に要する時間を考えれば、予警報等予測に基づく情報と実況情報とは時間的に近接してくることも予想される。もしそうであるならば、今一度、重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合に発表される警報と実況との関係性を整理しておく必要があるように感じる。

特集2 2030年の科学技術を見据えた気象業務のあり方

1 はじめに

我が国における気象業務は、気象庁の前身となる東京気象台で気象や地震の観測を開始して以降、「数値予報」の開始や「気象衛星ひまわり」による観測、「緊急地震速報」の発表開始など、絶えずその時代における最先端の科学技術を取り入れつつ発展を遂げてきました。現在では、気象庁や民間事業者等により最新の科学技術に基づき作成・提供される気象情報・データが、防災対応や一般社会、産業分野等における様々な場面で利活用されるなど、気象業務は大きな広がりを持っています。気象業務が災害予防、交通安全、産業の興隆等に寄与し続けていくためには、今後も観測・予測の更なる高度化に向けて前進するとともに、気象情報・データが自然・社会環境や時代に応じたニーズの変化等に対応して利活用されるための取組を継続していくことが必要です。

近年、「平成30年7月豪雨」等のような自然災害の激甚化や少子高齢化等の社会環境の変化が顕在化し、またICTの活用を様々な分野に広げた「Society 5.0 超スマート社会」が提唱されるなど、自然環境や社会情勢の変化、先端技術の発展等の気象業務を取り巻く環境は大きく変化しつつあります。

このような自然環境や、社会の変化、先端技術の更なる進展を踏まえ、今後10年程度の中長期を展望した気象業務のあり方について審議すべく、交通政策審議会気象分科会(会長:東京大学大気海洋研究所 新野 宏 客員教授)が開催され、平成30年8月20日に提言「2030年の科学技術を見据えた気象業務のあり方~ 災害が激甚化する国土、変革する社会において国民とともに前進する気象業務 ~」がとりまとめられました。ここでは、本提言について紹介します。

2 交通政策審議会気象分科会提言「2030年の科学技術を見据えた気象業務のあり方」

(1)2030年の科学技術を見据えた気象業務の方向性

今後10年程度の自然・社会環境の変化、技術の更なる発展を踏まえて、一人一人の生命・財産が守られ、しなやかで、誰もが活き活きと活力のある暮らしを享受できるような社会(安全、強靭で活力ある社会)の実現のためには、気象業務の果たす役割が現在以上に高まると考えられます。

気象業務は、常に最新の科学技術を取り入れた観測・予測技術の絶えざる技術革新と、気象情報・データが、社会の様々な場面で必要不可欠なソフトインフラ、国民共有の財産として活用されるようにすることが重要です。

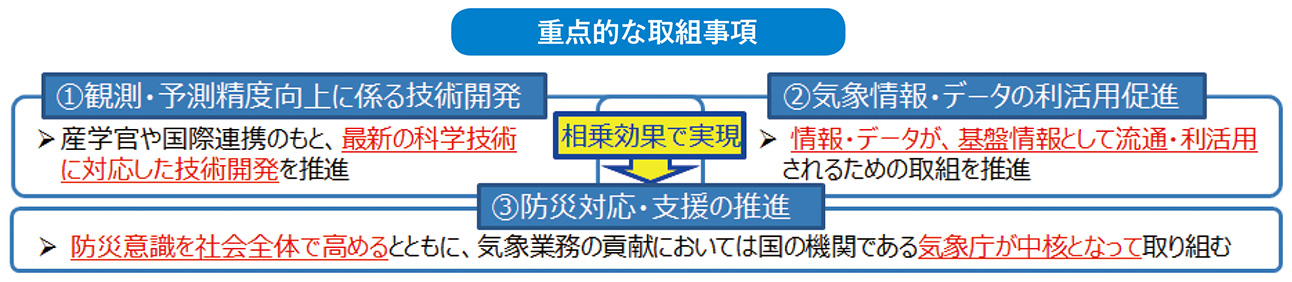

このため、気象業務の方向性として、観測・予測精度向上のための技術開発、気象情報・データの利活用促進及びこれらを「車の両輪」とする防災対応・支援の推進等について、取組を進めていきます。

(2)重点的な取組事項

2030年の科学技術を見据えた気象業務の方向性に沿って目指すべき姿を実現していくため、観測・予測の技術開発と気象情報・データの利活用促進の2点を重点的に進めることが重要です。加えて、技術開発と利活用促進はそれぞれ独立して取り組むべきものではなく「車の両輪」として一体的に推進する必要があり、特に、国民の生命・財産に直接関わる防災については、防災意識を社会全体で高めるとともに、気象業務の貢献においては、国の機関である気象庁が中核となって取り組むことが重要です。

① 観測・予測精度向上のための技術開発

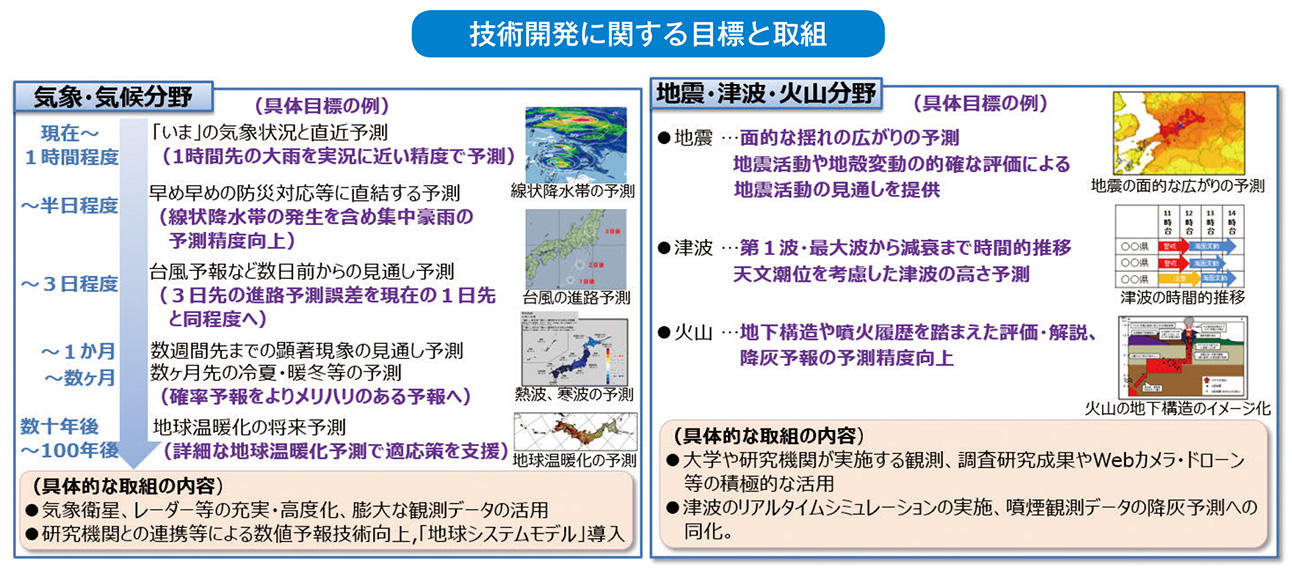

「気象・気候分野」と「地震・津波・火山分野」において、それぞれの社会的ニーズを踏まえ、2030年に向けた技術開発の具体的な目標を実現するための取組を推進していきます。

「気象・気候分野」については、現在の気象状況の把握から100年先の予測に至るまで、防災・生活・経済活動の様々な場面におけるニーズに応じた情報を提供できるよう、防災をはじめ社会における様々な気象サービスを根底から支える数値予報の精度の大幅な向上等を図るなど、観測・予測精度向上に向けた技術開発や基盤の構築を進めていきます。

「地震・津波・火山分野」については、情報が利用者の置かれている状況や取得手段に応じてタイムリーに活用されるよう、時々刻々と変化する現象の的確な把握・評価や今後の見通し等がわかりやすくきめ細かく提供していきます。また、情報の提供にあたっては、予測に技術的な困難性を伴うことを意識しながらも、関係機関の観測データや最新の調査研究成果等を最大限に活用し、監視・予測技術の向上や情報内容の充実、防災意識の向上に係る取組を進めていきます。

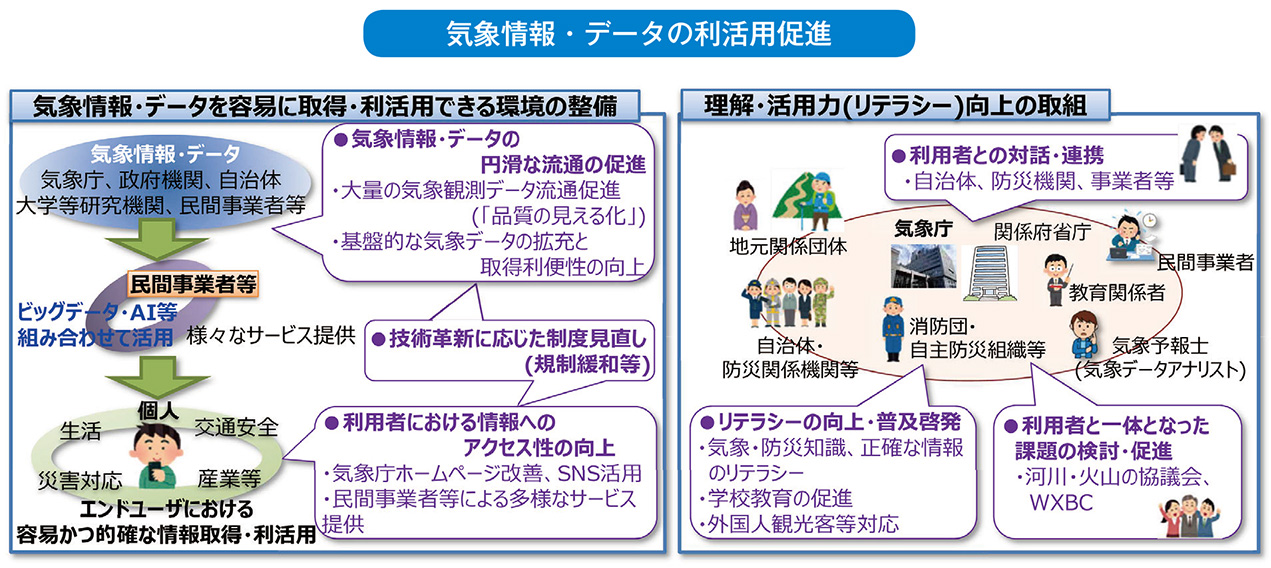

② 気象情報・データの利活用促進

近年、進展するAI技術やIoTを活用し、一層多様化する社会的ニーズに対応したサービス創出やパーソナライズされた情報取得の動きが進みつつあります。これを踏まえて、気象情報・データが社会の様々なビッグデータと組み合わせて活用されるための流通環境の整備や、気象情報・データが防災や生活、経済活動等の社会の様々な分野で利活用されるための利用者の目線に立った「理解・活用」の支援・促進が重要となります。

このため、基盤情報としての気象情報・データの流通促進や、個人等のエンドユーザに対する発信強化など、より容易に取得・利活用できる環境を整えていきます。また、自治体や防災機関、事業者との対話・連携を通じて気象情報・データの「理解・活用」を促進するとともに、一般の方々に対する気象情報・データの利活用促進や、安全知識等に係る普及啓発によるリテラシー向上の取組を推進します。

③ 防災対応・支援の推進

自然災害に対して「大災害は必ず発生する」との意識を社会全体で共有し、これに備える「防災意識社会」への転換に貢献していくことは、気象業務の大きな責務です。先端技術等を活用した技術開発を推進し、自治体の避難勧告等や住民の避難行動へ更に有効に活用されるよう気象情報・データを改善するとともに、自治体や関係省庁と連携して、気象情報・データ等を活用した避難勧告等や住民の避難行動を促進する取組を実施していく必要があります。

このため、観測・数値予報の精度の大幅な向上等による更なる高度化に努めるとともに、気象情報・データが防災の最前線に立つ市町村における緊急時の防災対応判断に一層「理解・活用」されるよう、地域の防災関係機関との連携を強化しつつ、平時・緊急時・災害後の一連の取組を推進します。さらに、安全確保行動の主体である住民が的確に行動できるよう、地域を支える関係機関や関係者と一体となり、効果的な取組を推進していきます。

(3)取組推進のための基盤的、横断的な方策

防災のみならず生活や経済活動等において気象業務が大きな役割を果たしていくことに向けて、重点的な取組を効果的に進めるための基盤的・横断的な取組として、定期的に科学技術の情勢や社会的ニーズを確認して、取組内容を不断の検証・改善していくことが重要です。また、気象庁だけでなく関係府省庁、大学等研究機関や民間事業者等との産学官連携、更には外国気象機関等との国際連携を推進しながら取り組むとともに、気象庁等の業務体制や技術基盤の強化について検討することも重要であり、これらを踏まえ、重点的な取組を推進していきます。

3 提言を受けた気象庁における取組の推進について

今後、提言において示された重点的な取組(2030年に向けた具体目標)の実現に向けて、気象庁全体で、具体的な取組を積み重ねて着実に推進していきます。また、社会情勢の変化や取組の進捗状況等を踏まえて、目標等についても適時に見直しを行い、社会的ニーズを踏まえた不断の検証・改善を進めていきます。

コラム

■2030年に向けた気象庁への期待

交通政策審議会気象分科会委員(東京大学名誉教授)

新野 宏

気象庁が発表する大気・海洋・地震・火山などに関する観測・予測情報は、私たち市民が災害から身を守り、快適な生活を送る上でも、政府や地方自治体が防災対策を行う上でも不可欠なものです。また、これらの情報は、航空・船舶・鉄道・道路などの交通、建築、農業、電力、食品や衣服などの製造・販売、レジャーなどに関わる多くの企業・団体でも幅広く利用されています。

この度、交通政策審議会気象分科会では、今後予想される環境・社会・科学技術の変化に対して気象業務はどうあるべきかに関する議論を重ね、観測・予測精度の向上のための技術開発の推進、気象情報・データの利活用促進、そしてこれらを両輪とする防災対応・支援の推進を3本の柱とする提言「2030年の科学技術を見据えた気象業務のあり方」をとりまとめました。

技術開発は、気象業務の根幹であり、国内外の大学等研究機関とも連携し、世界最先端の観測・予測精度を維持することが望まれます。中でも、気象予測に関しては、避難が難しい夜間になる前の豪雨予測の実現、タイムラインに沿った防災対策のために台風の5日予報を現在の3日予報の精度への向上、数週間先までの顕著現象の見通し予測、適応策立案に資する地球温暖化予測など、挑戦的な内容が盛り込まれています。地震・火山・津波に関しては、現象の把握と発生後の見通しなどに関する高精度の情報提供が望まれます。情報・データの利活用に関しては、人工知能を用いたビッグデータの幅広い分野での利用が進む中、なるべく多くの気象庁の情報・データは無論のこと、それ以外の機関の観測データも、防災に直結しないものについては、精度の情報等を付記して公開するなど、規制緩和を検討し、多様な目的での利用を可能とすることが望まれます。防災では、リードタイムと精度が向上した情報に関して、市民や防災機関と日頃から密接な連携・啓発普及活動を行いつつ、迅速かつわかりやすい形で提供することが望まれます。

2030年に向けて、気象庁が本提言の実現に向けて努力され、安全・強靱で活力のある社会の実現に、現在にもまして、貢献されることを期待しています。

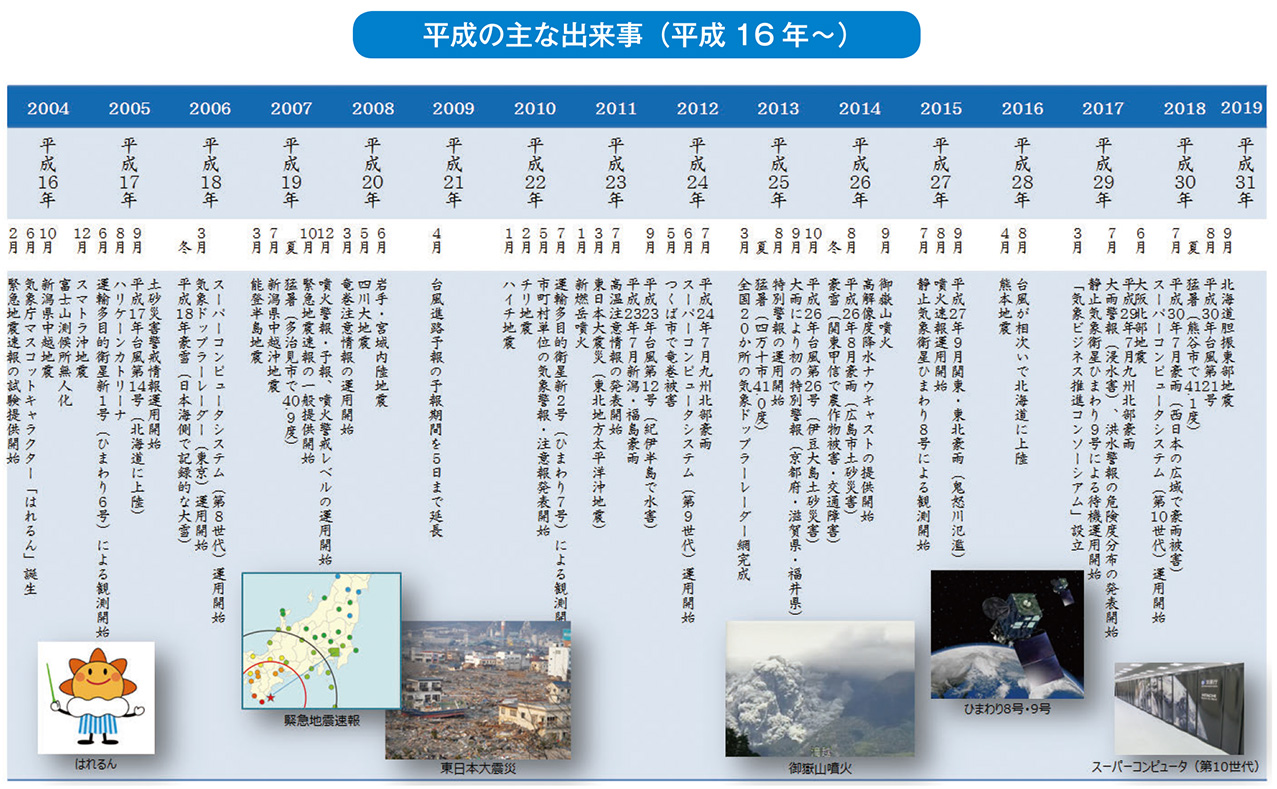

特集3 平成を振り返る

1 はじめに

平成から令和へと新しい時代を迎えました。

明治8年(1875年)に気象庁の前身である東京気象台が観測を開始して以来、気象業務は140年以上に及ぶ歴史の中で着実な進歩を遂げてきました。平成の30年余りの間にも、社会情勢や科学技術、自然環境等が変化し、これらと密接に関係する気象業務も時代とともに変化しています。ここでは、平成における気象業務の歩みを簡単に振り返ります。

2 平成における気象業務の歩み

(1)インターネットの普及と天気予報

かつて天気予報を入手する手段は主にテレビ、ラジオ、新聞といったものに限られていました。今日では、インターネットの発達、スマートフォンの普及、これらを背景とする各種サービスの発達とともに情報の流れは多様化し、天気予報はいつでも、どこでも、簡単にアクセスできるソフトインフラになっています。

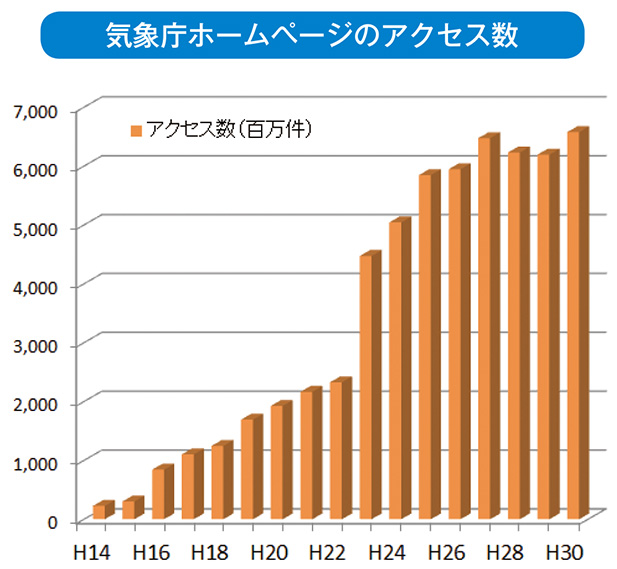

このような流れの中、気象庁も平成8年(1996年)にホームページを開設し、今では多くの人々がインターネットを通じて天気予報をはじめとする様々な気象情報を入手しています。また、民間気象会社等の創意工夫により、多様化するニーズに合わせた天気予報が提供されるなど、天気予報も時代の流れとともに変化しつつあります。

(2)科学技術の進展

① 震度観測と緊急地震速報 ~揺れをとらえ、揺れる前に知らせる~

科学技術の進展は著しく、今では当たり前と思えるようなことでも、30年前には存在しなかったものもあります。例えば、機械による震度の観測や緊急地震速報です。

今となっては信じ難いことですが、平成の初めまで震度の観測は体感で行っていました。我が国は平成3年に世界で初めて震度計の運用を開始しました。これにより客観的な観測が可能になるとともに、震度データが即座に収集されるようになり、テレビ等を通じて速やかに各地の震度が速報され、地震の揺れの状況を知ることができるようになりました。さらに時代は進み、平成19年には緊急地震速報の提供を開始し、揺れを事前に知ることができるようになりました。今ではスマートフォンの普及もあり、いつでも、どこでも緊急地震速報をはじめとする地震の情報を得ることが可能になっています。

② スーパーコンピュータの性能向上 ~より速く、より詳細に、より先まで~

今では多くの家庭にパソコンがあり、性能も年々向上しています。天気予報はスーパーコンピュータを用いて計算されますが、30年前に使用されていたスーパーコンピュータの性能は、現在の一般家庭用のパソコンと比べても見劣りするものでした。スーパーコンピュータは約6年ごとに更新されており、そのたびに性能が飛躍的に向上し、日進月歩の天気予報を支えています。今では平成元年当時と比べると、あくまで理論上ですが、約3,000万倍の性能を有するまでになりました。これにより、より多くの計算を短時間でこなすことが可能となり、天気予報の精度向上はもちろん、5日先までの台風進路・強度予報、数ヶ月先までの予報といった高度な予報を実現しています。

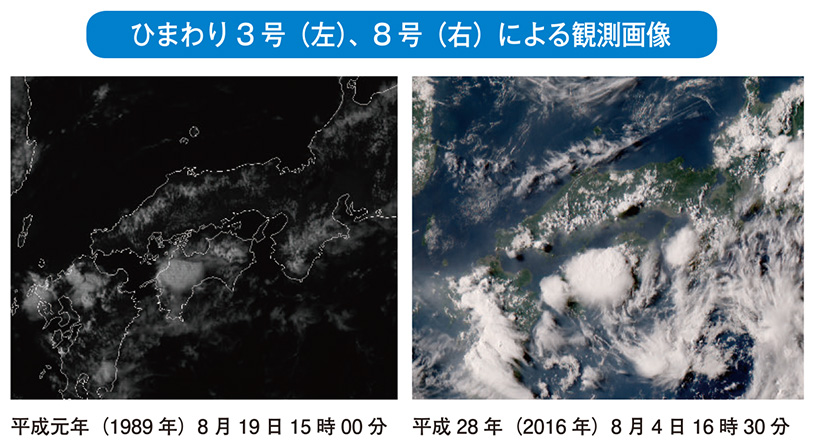

③ 気象衛星ひまわりの進化 ~日本の「いま」を鮮やかに~

平成2年12月2日に秋山豊寛さんが日本人初の宇宙飛行を行いました。平成6年には純国産ロケットH-Ⅱが打ち上げられ、平成11年に組み立てが開始された国際宇宙ステーションに若田光一さんをはじめとする日本人宇宙飛行士が滞在するなど、宇宙に関する技術等の進展は目覚しいものがあります。

気象衛星ひまわりの性能も大きく向上しました。平成元年当時に運用していたひまわり3号と、現在のひまわり8号、9号を見比べると、観測周波数帯(可視、赤外域などの数)は2から16に、観測頻度は1時間毎から10分毎に、分解能(可視)は1.25kmから0.5kmに向上しました。観測バンド数の増加により、ひまわり8号以降は、カラーによる観測画像を得ることが可能となりました。

これらの機能の向上により、台風や集中豪雨をもたらす雲等の移動・発達、また火山灰や海面水温等も高精度に把握できるようになっています。ひまわりは、今日も宇宙から日本の「いま」を見守っています。

(3)気象予報士の活躍と「気象ビジネス」の発展

今やテレビで気象予報士を見ない日はありませんが、この予報士制度が導入されたのは平成5年です。

天気予報は時に防災・減災に直結し、人命や財産に関わる情報です。技術的な裏づけのない予報が流布することで社会的混乱が生じるおそれがあることから、予報を行う際には一定の技術水準を担保することが必要です。このため、予報を行うには許可を受けることが必要とされ、気象予報士制度が生まれました。

現在では1万人以上が気象予報士として登録され、民間気象会社等が発表する天気予報を支えています。近年では、自治体等への防災気象情報の解説や防災知識の普及、気象データを生かしたビジネスの提案等、その活躍の場を広げています。

また、IoT、AI、ビッグデータ解析技術等の発展により、様々な社会経済活動における気象データの価値が注目されつつあり、その利用が広がっています。気象庁をはじめ産学官が連携し、気象データを利用した新たな「気象ビジネス」の創出、活性化や、そのための環境整備に取り組んでいます。

(4)相次ぐ災害と自然環境の変化

多くの自然災害が発生し、そのたびに新たな課題が見つかり、これを克服するための取組が模索されました。

台風や集中豪雨による災害は毎年のように発生しています。記憶に新しいところでは、昨夏の「平成30年7月豪雨」により甚大な被害に見舞われました。また、阪神・淡路大震災(平成7年)、東日本大震災(平成23年)をはじめとする地震、雲仙岳噴火(平成3年)、御嶽山噴火(平成26年)をはじめとする火山噴火も発生し、そのたびに甚大な被害に見舞われました。これらの自然災害における課題に対応するため、緊急地震速報(平成19年)や噴火警戒レベル(平成19年)、特別警報(平成25年)等の防災情報の運用が開始され、さらなる改善のため、不断の検討、技術開発が進められています。

平成は地球温暖化がもはや現実の問題であると認知された時代でもありました。1990年代以降、それまでに増して高温となる年が増え、昨年7月23日には熊谷市で歴代全国1位の気温41.1℃を記録しました。雨の降り方は実感を伴って変化しており、大雨や集中豪雨は観測データからも増加が確認されています。地球温暖化の影響は既に顕在化して新たなステージを迎えており、今後もさらなる影響の拡大が懸念されています。

3 平成から令和へ

我が国の人口は2050年には1億人を下回ると予想されており、異常気象の増加や、南海トラフ地震等の自然災害による甚大な被害が懸念されています。気象庁の発信する情報は、私たちの生活や社会活動と切っても切れないものであり、時代の流れに応じて進化し続けてきました。そして今、「令和」という新しい時代を迎え、AIやIoT等の技術革新は目を見張るものがあり、気象情報も更なる進化が期待されます。50年、100年後には、今では想像もつかない、新たな気象情報が実現しているかもしれません。

コラム

■平成 ー ながい坂を上り続ける気象庁

気象庁観測部計画課長

木村 達哉(平成元年入庁)

平成元年3月。初任地の街に列車が近づくと、湾の奥にセメント工場の高い煙突が見えた。高台にある測候所の屋上からは、湾口近くまでよく見通せた。気圧・視程・雲などを手動や目視で観測して端末から定時の通報を行うと、8インチのフロッピーディスクドライブがガチャガチャと音を立てた。夜勤明けの朝、ドラム状の筒に巻かれた地震計の記象紙を交換し、短波ラジオと巨大な湿式ファックスで判読し難い高層天気図や衛星画像を受信・描画させた。震度も体感によるものだったし、高感度の地震計が地震に反応してパチンという音を立てると時には地震計の針がインクを飛び散らせながら振り切れ、動悸が高まった。極度の緊張の中で験測結果を通報した。2年後から勤務した気象台では、県庁などへの警報の伝達を一斉同報の電話で行っていたが、緊張して早口になりすぎ、やり直したのが思い出される。それからいくつもの大きな災害があり、業務の改善は続いた。平成23年には初任地の街も津波に襲われた。

平成31年4月。上述の業務の大半が自動化・改善・近代化され、その測候所も使命を終えて久しい。気象庁も大きく姿を変え、自然がなお猛威を振るい続ける中で、さらなる気象予測精度の向上や情報の高度化に努めつつ地域防災に大きく踏み出し、また、気象データを他のデータと併せて産業にご活用いただくべく取り組んでいる。ひまわり画像は極めて鮮明になり、予報官はより高度な資料を用い、気象の監視や警報・予報の発表に余念がない。地デジ、ウェブサイト、スマホのアプリなどを通じ、多様で詳細な気象情報・データをご利用いただける時代が来たが、意図や効能を平易にお伝えしてそれらをフル活用いただけているかと言えば、まだ道半ば。物理法則に従う大気・海洋・大地。地球の複雑な地形などが現象の分析・予測・見通しを難しくし、人類の活動も大気などに影響を与える。不確実性がある中で目の前のリスクを国民・関係機関に伝える難しさには、今も変わりがない。

平成は、気象庁が必死の改善を繰り返しつつ、その情報を手に国民や関係機関に一層寄り添って歩むための模索を続けた時代だったのではないかと思う。気象庁は、これからもながい坂を上り続ける。