世界気象機関について

世界気象機関(World Meteorological Organization: WMO)は国連の専門機関の一つとして、世界の気象業務の調和と統一のとれた推進に必要な企画・調整活動にあたっています。

目的

「世界の気象業務を調整し、標準化し、及び改善し、並びに各国間の気象情報の効果的な交換を奨励し、もって人類の活動に資する」ため、昭和22年(1947年)9月にワシントンD.C.で開かれた国際気象台長会議において、世界気象機関条約が採択されました。 同条約は昭和25年(1950年)3月23日に発効し、WMOは同日をもって正式に設立され、翌年12月に国連の専門機関となりました。

WMOの目的は、世界気象機関条約の中で次のように規定されています。

- 気象観測及び水文観測その他気象と関連のある地球物理学的観測を行うための観測網の確立について世界的協力を容易にし、並びに気象及び関連業務の実施につき責任を有する中枢の確立及び維持を助長すること。

- 気象及び関連情報を迅速に交換するための組織の確立及び維持を助長すること。

- 気象及びその関連する観測の標準化を助長し、並びに観測の結果及び統計の統一のある公表を確保すること。

- 航空、航海、水に関する問題、農業その他の人類の活動に対する気象学の応用を助長すること。

- 実務水文学に関する活動を促進し、並びに気象機関及び水文機関の間の密接な協力を助長すること。

- 気象及び適当な場合には関連分野に関する研究及び教育を奨励し、並びにその研究及び教育の国際的な面の調整を援助すること。

構成

世界気象機関条約により、自己の気象機関を有する国・領域・信託統治地域が、WMOの構成員になることができます。 また、国連に加盟していない国でも、国である構成員の3分の2による承認があれば、構成員になることが出来ます。

令和6年(2024年)3月現在、187か国6領域がWMOに加盟しています。 なお、我が国が加盟したのは、昭和28年(1953年)9月10日です。

組織

世界気象会議(WMO総会)

WMOの最高議決機関として、4年に1回開催され、WMOの活動の基本方針及び予算案の審議と決定が行われます。 世界気象会議は、WMOの全構成員の気象または水文機関の長が首席代表として出席します。

令和5年(2023年)5月に、第19回世界気象会議がスイス・ジュネーブで開催されました。

執行理事会

執行理事会は、

- WMO総裁(1名)

- WMO副総裁(3名)

- 地区協会総裁(6名)

- 世界気象会議の選挙で選ばれた理事(27名)

の計37名で構成されます。毎年1回開催され、WMO総会の決定に沿った諸事業の執行を管理します。歴代の気象庁長官はこの執行理事に選出されています。

地区協会

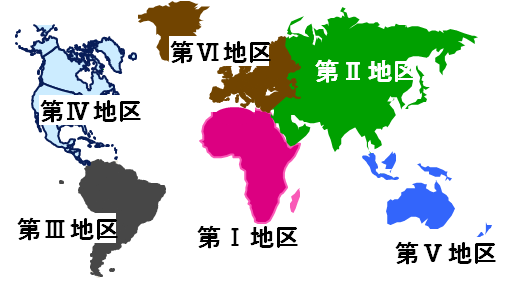

地域の特性に応じた気象業務の推進を図るために、第Ⅰから第Ⅵまでの6つの地区協会が設置されており、4年に1回、地区ごとの総会が開かれています。 我が国は第Ⅱ地区(アジア)に属しています。 各地区の境界は下の図のとおりです。

専門委員会等

WMOの活動目的を遂行するためにあらゆる課題等についての検討を行い、世界気象会議や執行理事会に報告するために、次の組織が設置されています。

- 観測・インフラ・情報システム委員会各国の専門家が集まり、観測・インフラ・情報システムに関する技術的課題を検討します。

- サービス・応用委員会各国の専門家が集まり、サービス・応用に関する技術的課題を検討します。

- 研究評議会研究活動の企画・調整を行います。

- 科学諮問パネル国際的に著名な科学者15名により構成され、WMOの戦略・活動について科学的に高い 見地から助言を行います。

- WMO-IOC合同協働評議会海洋分野の活動について、ユネスコ政府間海洋学委員会(IOC)との調整を行います。

各委員会は各国から選出されたそれぞれの分野における専門家から構成されており、おおむね4年に1回会議が開かれています。

事務局

本部はスイスのジュネーブにあり、職員数は約300名です。 ここでは、WMOの活動支援のための事務等を行っています。

財政

世界気象会議において、向こう4か年の総予算額や各国の分担金の分担率等が決定されます。 第19財政期(2024-2027年)の総予算額は、278.0714百万スイスフランであり、令和6年(2024年)の日本の分担率は7.92%です。

世界気象デー

WMOは、昭和25年(1950年)3月23日に世界気象機関条約が発効したことを記念し、毎年3月23日を「世界気象デー」として、気象業務への国際的な理解促進を目的にキャンペーンを行っています。