気象業務の歴史

1 気象業務のはじまり

我が国においては、太古より自然から多くの恵みを受けてきた一方で、台風・集中豪雨や冷夏・干ばつ、地震・津波や火山噴火などの自然災害に頻繁に見舞われる等、人々の暮らしは自然とその変化に密接に関わってきました。

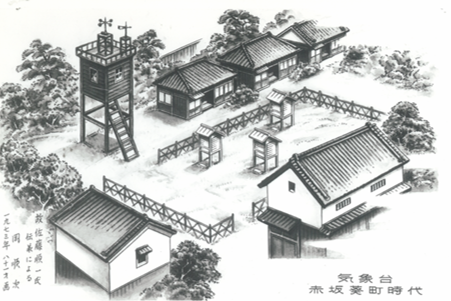

明治時代に入り、政府は、海外からの技術を取り入れた近代的な国づくりを進めます。明治政府は、明治4(1871)年8月工部省に測量司を置き、東京府下の三角測量を始めました。測量師長はイギリス人マクビーン(C. A. McVean: 明治元(1868)年に灯台建設のため来日、明治4(1871)年に工部省測量司に移る)で、測量助師はイギリス人ジョイネル(H. B. Joyner: 明治3(1870)年に京浜間鉄道布設のために来日、明治4(1871)年に工部省測量司に移る)でした。このジョイネルが気象観測の必要性を政府に建議(意見)します。工部省測量司は、明治7(1874)年1月に内務省に移管、同年8月には内務省地理寮量地課と改称され、その後、明治8(1875)年6月1日、東京府第二大区溜池葵町(現在の港区虎ノ門)の地理寮構内にて、ジョイネルにより「東京気象台」としての地震観測が開始され、同月5日に1日3回の気象観測が開始されました。これにより、我が国における気象業務が幕を開けることとなります。

東京気象台は後々に全国的な気象業務を司る中央気象台の基礎であり、現在の気象庁の前身のような位置づけです。気象記念日(6月1日)は、気象業務を開始した日を記念したものです。

※写真はクリックすると拡大してご覧になれます。

2 気象観測の歴史

気象観測のはじまり

我が国の中央政府の気象機関による気象観測は、明治8(1875)年にさかのぼります(※)。古くから行われていた観測作業では、露場にある計器の表示を職員が直接読み取り、記録していました。その後、時代とともに観測技術は進化していきます。

※これ以前に軍や研究機関等によって行われていた気象観測もあります。

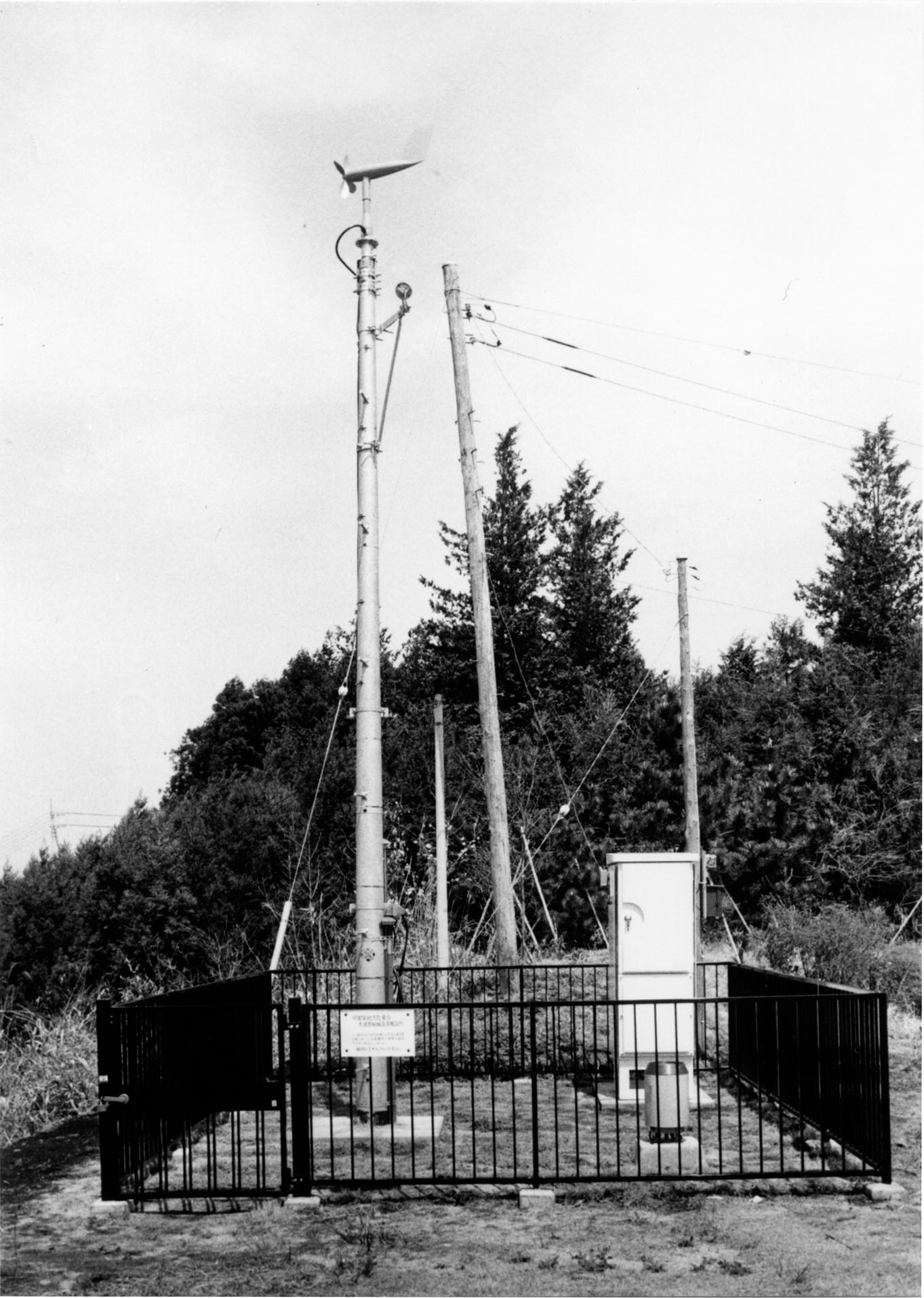

アメダス観測

アメダス(AMeDAS : Automated Meteorological Data Acquisition System)は、地上における気温、降水量、風速、湿度などのデータを自動的に収集するもので、昭和49(1974)年に運用が開始されました。その観測地点数は、令和7年現在で約1,300地点となっています。このシステムにより、観測データの収集が大幅に効率化され、リアルタイムでの異常気象の監視や気象情報の把握が可能になりました。

アメダス導入初期の概観(大田原地域気象観測所:昭和52年)

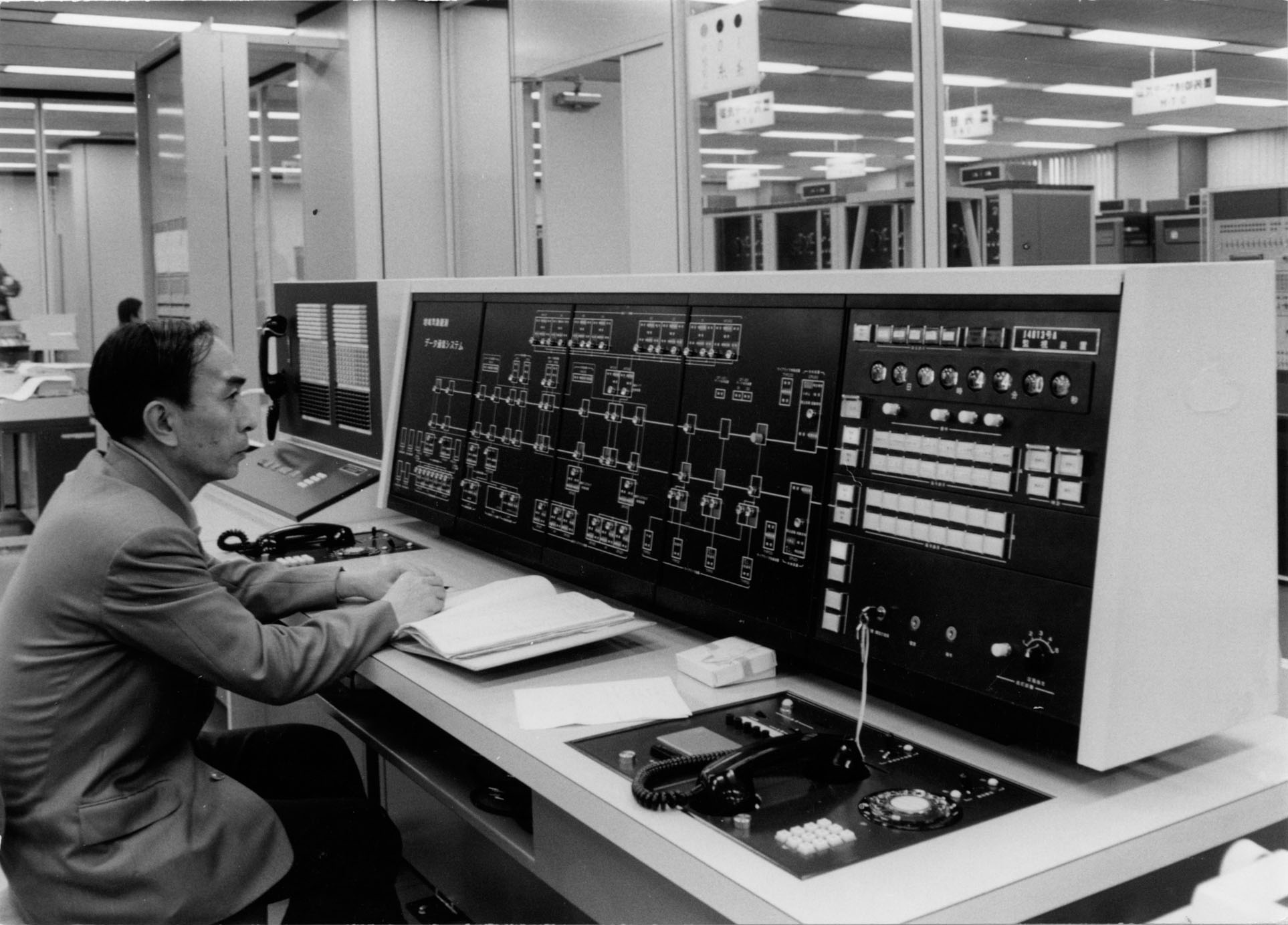

アメダスセンターの様子(昭和50年頃)

気象レーダー観測

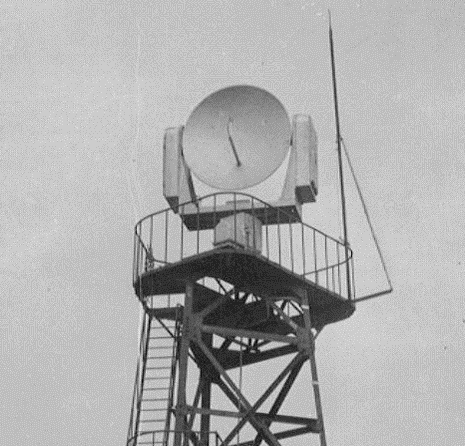

気象庁で初めての現業用気象レーダーは、昭和29(1954)年に導入されました。

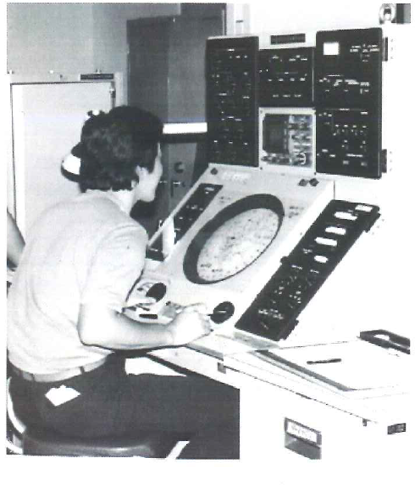

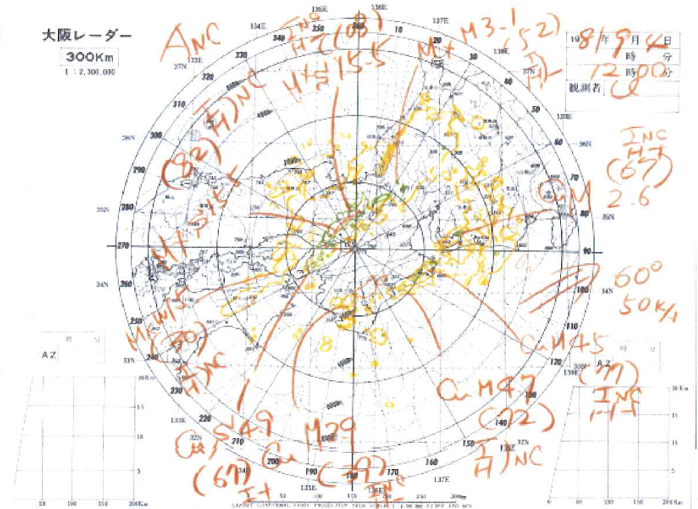

運用開始当初のレーダーの観測は、ブラウン管に映ったエコー分布を観測者が白地図にスケッチするものや、透明なシートをブラウン管に張り付けてトレースするものでしたが、観測誤差が大きいことや、スケッチに時間を要するといった課題がありました。昭和57年度以降、オンラインでレーダー情報を伝送可能なレーダーエコーデジタル化装置を整備することで、レーダー情報の集信の迅速化とレーダー画像のデジタル化ができるようになりました。

また、初期のレーダーは降水の位置や強さの情報を得ることを目的とするものでしたが、平成17(2005)年には降水だけでなく風の情報も得られるようになったドップラーレーダーが導入され、現在では降水域の風や降水粒子の形状まで解析可能な二重偏波ドップラーレーダーが導入されています。

このようなレーダー技術の進化は、降水粒子について詳細に把握することを可能とし、豪雨や竜巻などの予測精度の向上に貢献しています。

※スケッチ図はクリックすると拡大してご覧になれます。

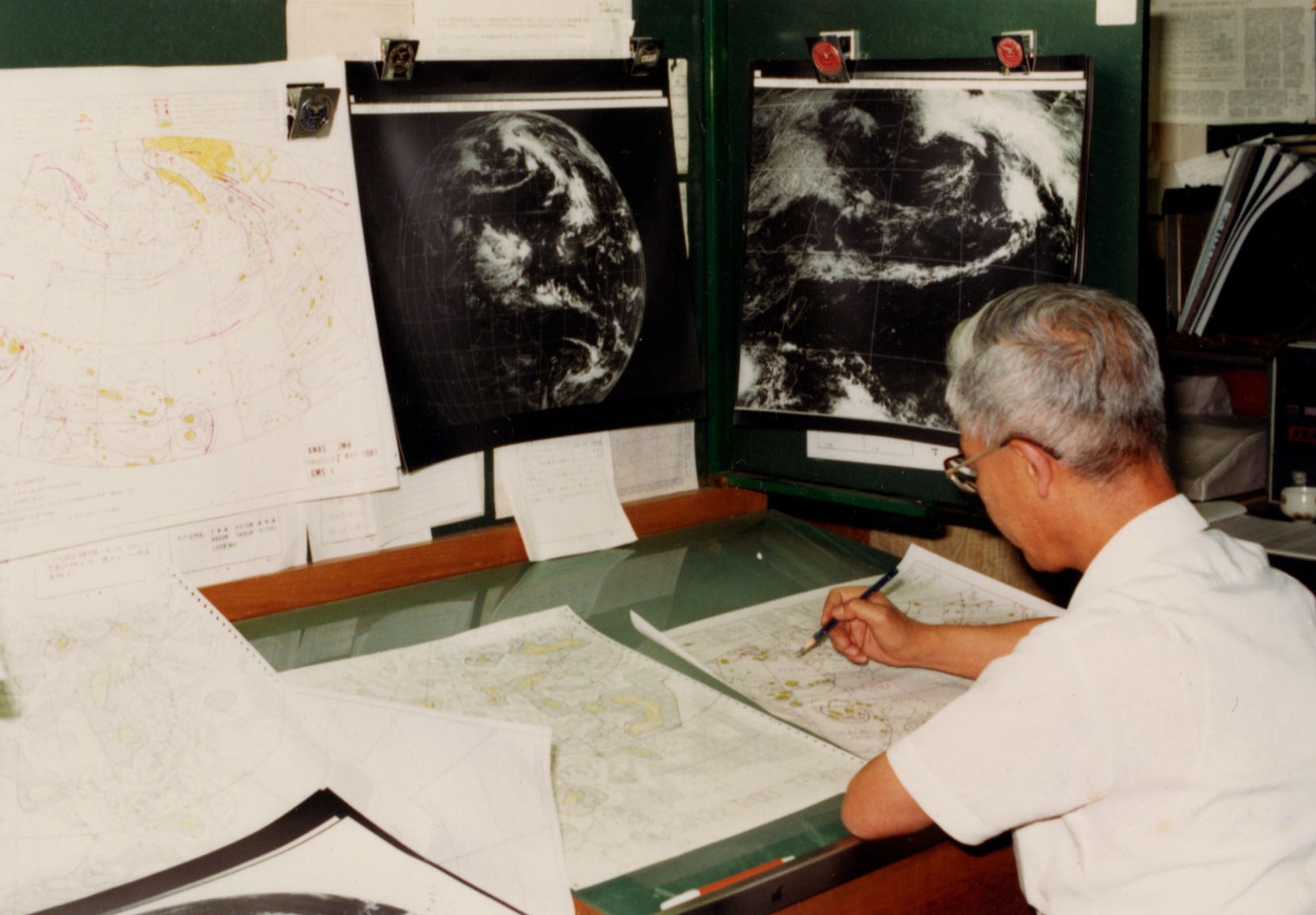

気象衛星による観測

気象衛星による観測は、昭和52(1977)年の日本初の静止気象衛星「ひまわり」の打上げから始まりました。静止気象衛星は全球の気象状況を観測できるため、広範囲な天気予報や気候変動の解析に不可欠です。 技術の進歩とともに、「ひまわり」の観測バンド数や観測頻度、観測分解能は進歩を遂げてきました。「ひまわり8号・9号」からは、人間が目で見たようなカラー画像を作成することができるようになりました。このような観測機能の高度化により、「ひまわり」の観測データは、雲の動きや大気中の水蒸気量といった気象監視だけでなく、海面水温や海氷の解析、黄砂や火山の監視などにも利用されるようになりました。

※画像をクリックすると、他の初画像もご覧になれます。

3 天気予報の歴史

天気予報と天気図のはじまり

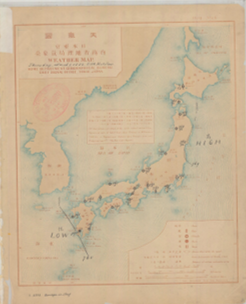

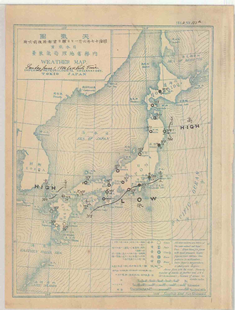

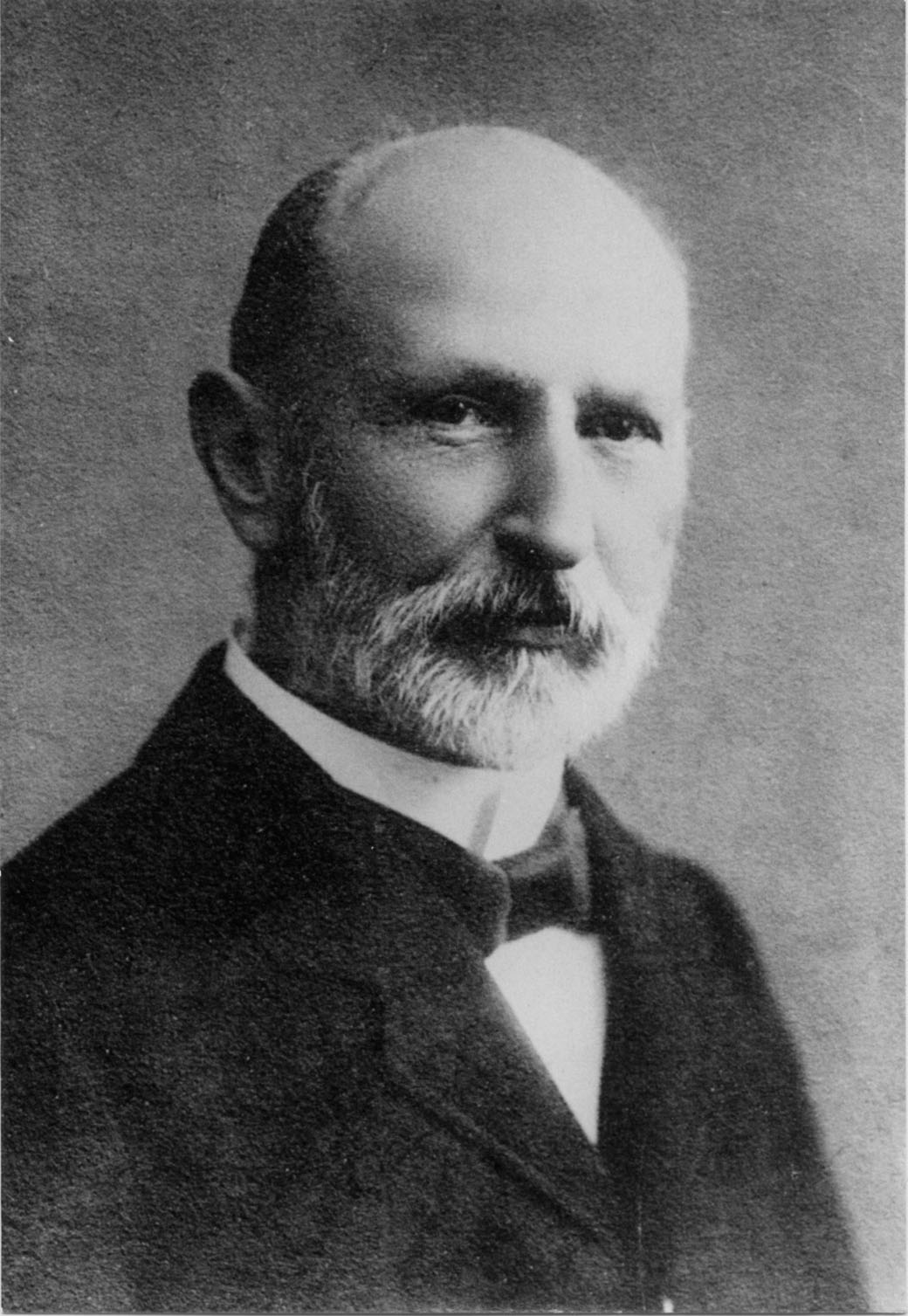

明治15(1882)年1月1日に暴風警報業務編成のため内務省地理局に雇い入れられた御雇外国人のドイツ人クニッピング(E. Knipping)は、まずは各地の気象データを収集する体制づくりを試みます。その尽力により、明治16(1883)年2月16日に、毎日1回午前6時の気象電報を全国から収集できるようになり、その日から東京気象台で初めて天気図が作製(試行)されました。天気図は、気象の状況を視覚的に表現するための重要なツールです。初期の天気図は、各地から送られてくる気象データを基に手描きで作成されていました。同年3月1日からは毎日の天気図の印刷配布が始まりました。また、同年5月26日には東京気象台で初めて暴風警報が発表されました。

さらに明治17(1884)年6月1日には毎日3回の全国の天気予報の発表が開始されています。最初の天気予報は、「全国一般 風ノ向キハ定リナシ 天気ハ変リ易シ 但シ雨天勝チ」という日本全国の予想をたった一つの文で表現するもので東京の派出所等に掲示されました。当時は、収集した気象データを基にした大まかな予報が行われていました。この時期の予報は精度に限界がありましたが、自然災害から国民を守るための重要な一歩でした。

明治16(1883)年に始まった天気図の作成は、電報により収集した実況観測値を紙の地図に手描きで記入し、手描きで等圧線等を解析するものでした。昭和46(1971)年には、世界各地から専用回線で集めた実況観測資料を人の手ではなく、機械で用紙の地図上に描画できるようになりましたが、予報官が色鉛筆と消しゴムを用いて等圧線や高気圧、低気圧、前線等を手描きにより解析する作業形態には変わりませんでした。この点を大きく変えたのは平成8(1996)年の天気図解析システムの導入でした。これにより、天気図は数値予報モデルの等圧線を原型とし、実況観測値などに合わせて等圧線に修正を加えつつ高気圧や低気圧、前線を解析するような作業形態に変わり、手作業の負担が軽減され、その後の「速報天気図」やデジタルデータの提供などにつながりました。

クニッピング

天気図記入の様子(昭和56年)

※天気図はクリックすると拡大してご覧になれます。

コンピュータシステムの導入

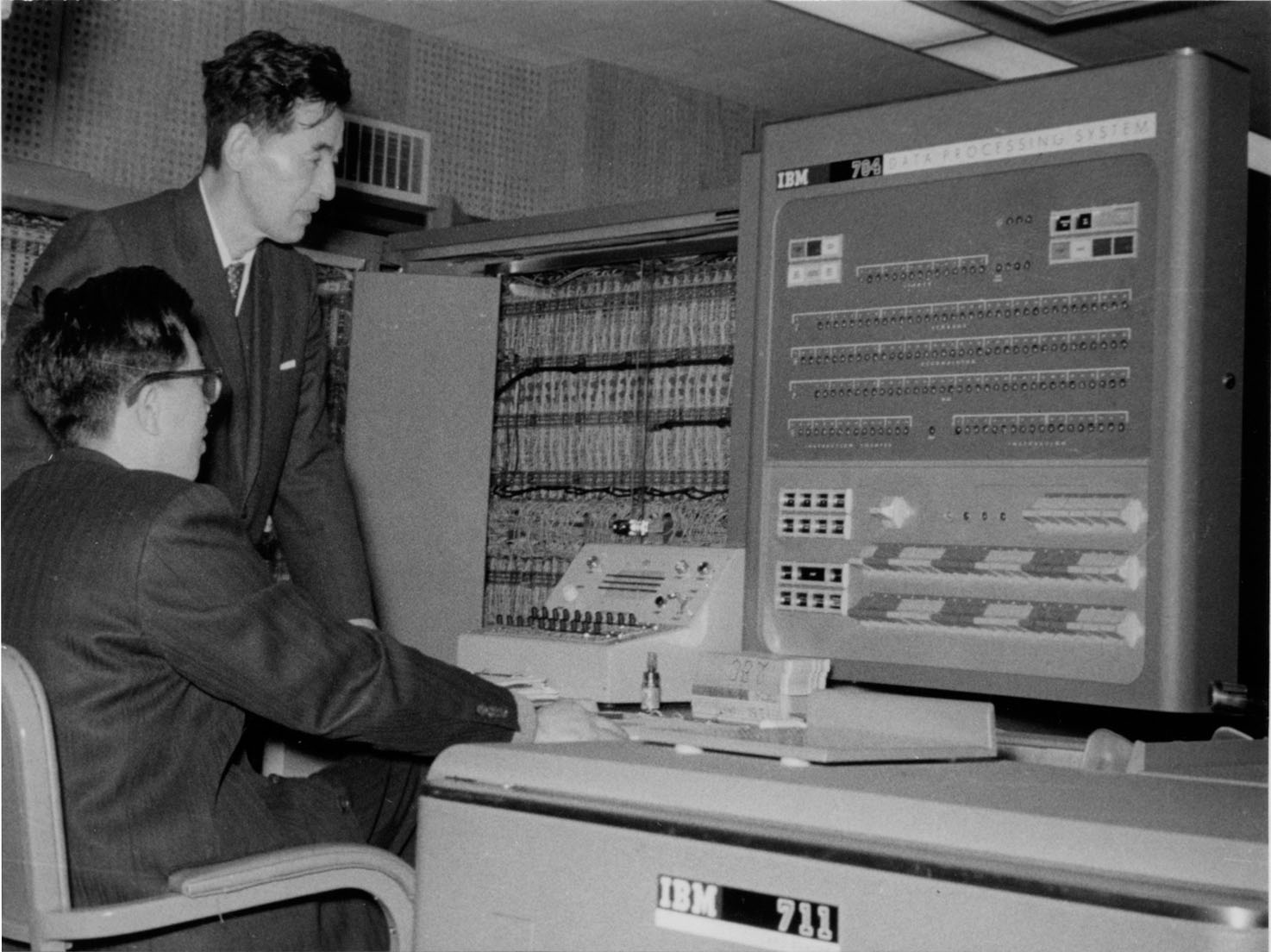

気象庁は昭和34(1959)年に官公庁として初めて科学計算用のコンピュータシステムを導入し、数値予報業務を開始しました。その後も技術革新の成果を反映させるべく、段階的にシステムを更新するとともに、数値予報技術の開発・改良を継続的に行ってきました。高性能なコンピュータシステムにより、数値予報の予測精度は大きく向上し、地球全体の大気の動きを数値的にシミュレーションする能力が大幅に向上しました。今日、数値予報は気象予報業務の根幹となっています。

初代スーパーコンピュータ(1959年3月~)

第8世代スーパーコンピュータ(2006年3月~)

線状降水帯予測スーパーコンピュータ(主系)(2023年3月~)

第11世代スーパーコンピュータ(2024年3月~)

4 地震・火山業務の歴史

地震業務の歴史

明治8(1875)年に東京気象台が地震業務を開始した当時の地震観測は、人体感覚(体感)によるものでした。

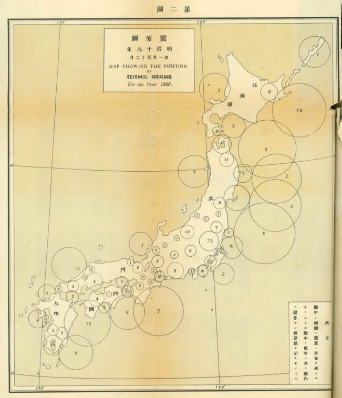

我が国は、度重なる地震災害を受けて地震計の開発や改良を行い、明治時代から大正時代にかけて全国的に地震計などの観測体制を整えていきました。大正12(1923)年9月の関東地震前には地震計の設置官署は70近くに及ぶなど、機械式地震計による標準地震観測網は大正初期にはほぼ完成されつつありました。昭和中期以降には、地面の動きを電気信号で捉えられる電磁式地震計を用いてデータが自動で集約される等の近代化を遂げるなど、時代とともに機械観測や観測点の拡充等、地震観測体制の整備を進めてきました。

震度観測については、明治17(1884)年に内務省地理局が観測報告の書式を定めることで全国的に開始することになり、明治31(1898)年からは、震度階級は震度0~6までの7階級となりました。昭和24(1949)年には新たに震度7が加わったものの、体感による観測であることには変わりありませんでした。その後、1990年代に計測震度計による震度の自動計測化とその集信が行われるようになった結果、平成8(1996)年4月からは計測震度計による観測へと完全に切り替わることで体感による震度観測は終了し、また同年10月には震度階級が従来の8階級から10階級に改められました。

現在も継続的に地震のメカニズム解明や情報の精度向上が図られており、平成19(2007)年10月には緊急地震速報が導入されるなど、地震情報の迅速な提供等を行っています。

明治19年の震原図

新潟地震(昭和39年6月)の震源決定作業(気象庁本庁)

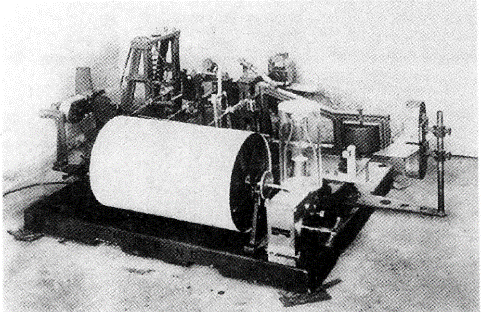

50型機械式1倍強震計

津波業務の歴史

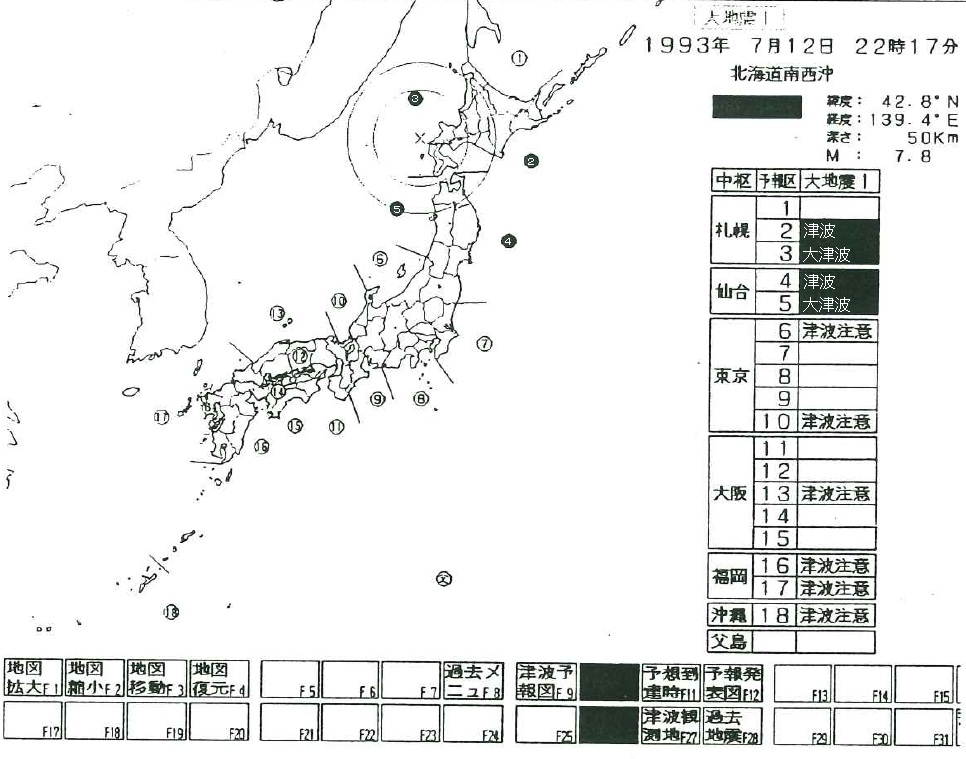

明治29(1896)年の明治三陸地震などの津波による被害は、三陸沿岸に対する津波予報を実施するための組織「三陸津波警報組織」を発足させる契機となりました。これが津波警報体制の始まりとなり、その後、昭和24(1949)年には全国的な津波警報体制が確立されました。当初の津波警報は、各気象官署が自官署の地震観測値を用いて独自に津波の有無を判定し、関係機関や住民等へ発表・伝達していました。

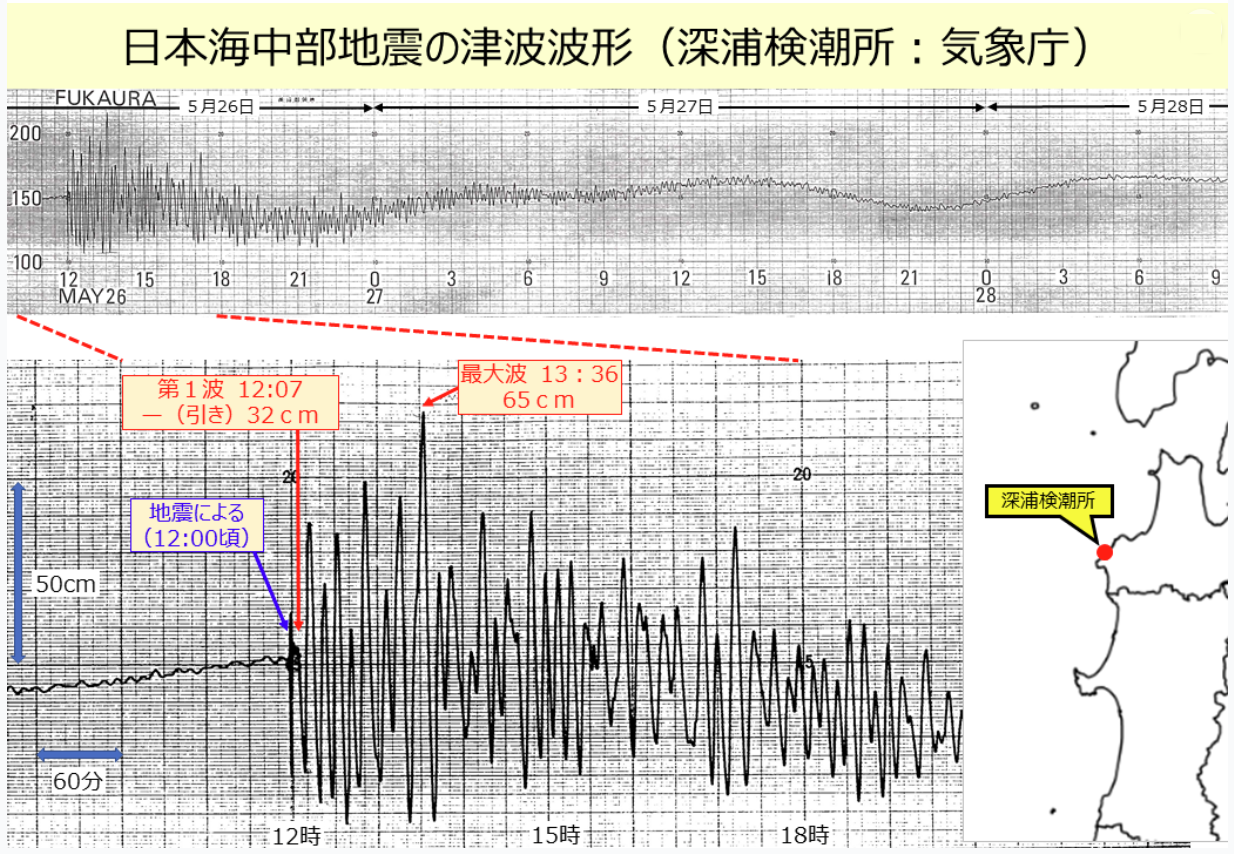

昭和58(1983)年の日本海中部地震では、津波警報の発表が地震発生後15分を要したことを踏まえ、より早期に津波に対処できるように地震波形データの自動処理等を導入した計算機処理システムを開発し、地震発生後約7分での津波警報発表ができるようになりました。しかし、平成5(1993)年の北海道南西沖地震では地震発生の3分後には奥尻島に津波が来襲し、更なる津波警報発表時間の短縮が課題となりました。地震津波観測施設を拡充することで、平成6(1994)年8月からは、沿岸に近い場所で発生した地震については、地震発生後約3分で津波警報の発表が可能となりました。その後も、平成23(2011)年の東日本大震災を踏まえて、津波警報の改善を行うとともに、海底地震計の観測への活用を進めました。

このように、気象庁では全国の地震・津波観測網等を通じて、迅速な津波警報発表を行っています。また、国民への防災に関する普及啓発や避難訓練の実施を通じて、津波災害からの被害軽減に努めています。

※図はクリックすると拡大してご覧になれます。

火山業務の歴史

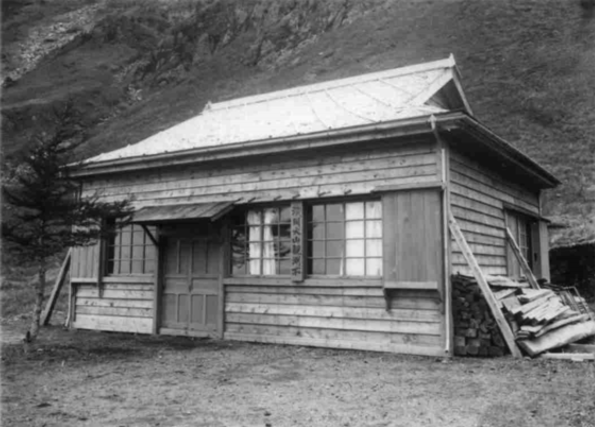

気象庁の前身である東京気象台が、明治16(1883)年に、全国の噴火等の異常現象の収集を開始したのが火山業務の始まりです。明治44(1911)年8月には、震災予防調査会と長野測候所(現在の長野地方気象台)が共同で我が国最初となる火山観測所を浅間山に開設し観測を開始しました。この最初の火山観測所が設置された8月26日は「火山防災の日」に定められています。

その後、活動的な火山を中心に地元の測候所等が火山観測を行うようになり、1960年代に全国的に近代的な火山観測網を整備しました。昭和61(1986)年には、全島民1万人が避難した伊豆大島の噴火が発生し、平成3(1991)年6月の雲仙岳の火砕流では、43名の犠牲者(不明を含む)を出すなど、火山災害が相次ぎました。平成5(1993)年にはこれまでの「火山活動情報」を「緊急火山情報」に改称するなどの体系化を図りました。

さらに、平成12(2000)年の有珠山や三宅島の噴火を経験した火山災害に対する社会的関心の高まりを背景に、平成13(2001)年には気象庁本庁と札幌、仙台、福岡の各管区気象台に火山監視・情報センター(後の火山監視・警報センター)を設置、平成19(2007)年には、噴火警戒レベル(噴火警報・予報)の運用を開始する等、火山の監視・情報提供体制を強化しました。また、平成20(2008)年には、降灰予報の運用を開始しました。

平成26(2014)年の御嶽山の噴火災害を契機に、噴火速報の運用等、さらなる体制の強化、多項目の観測技術の導入を進めています。気象庁は、火山活動の的確な監視・評価に努め、火山災害から国民の生命と財産を守るための情報を提供していきます。

我が国最初となる火山観測所(浅間山)

雲仙岳の火砕流

5 民間気象業務の歴史

予報業務許可制度の導入

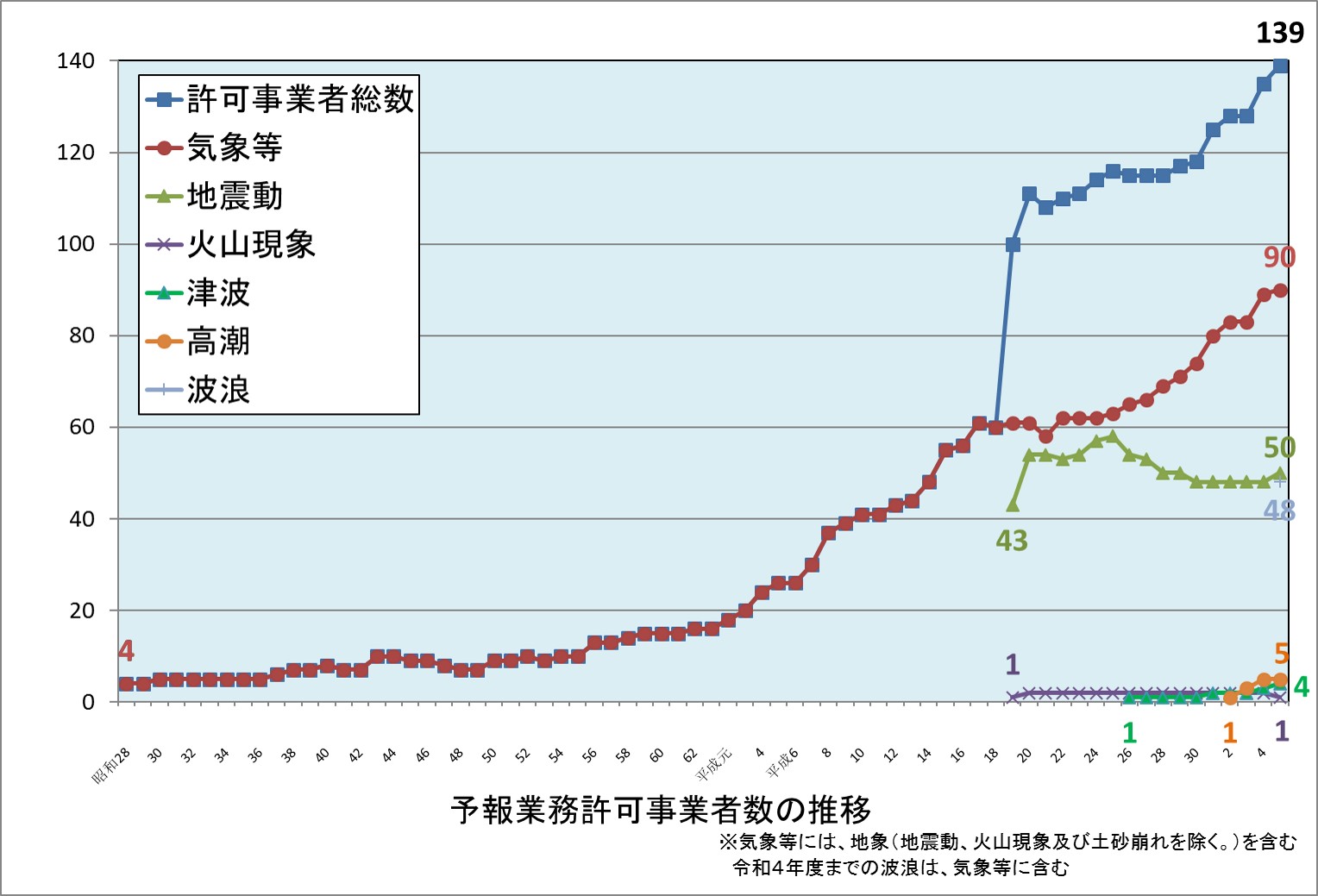

我が国の気象業務は、そのはじまりより明治、大正時代と中央気象台が担ってきましたが、昭和27(1952)年には気象業務法が制定され、予報業務許可制度が導入されます。ただ、それらは海運や港湾関係者等向けのもの等、範囲が限られたものでした。

少しずつ民間企業が気象予報や気象情報サービスに参入するようになりますが、気象予報業務許可を受ける事業者は昭和50年代になっても10社程度であり、民間気象事業の役割はまだ限定的でした。

※図はクリックすると拡大してご覧になれます。

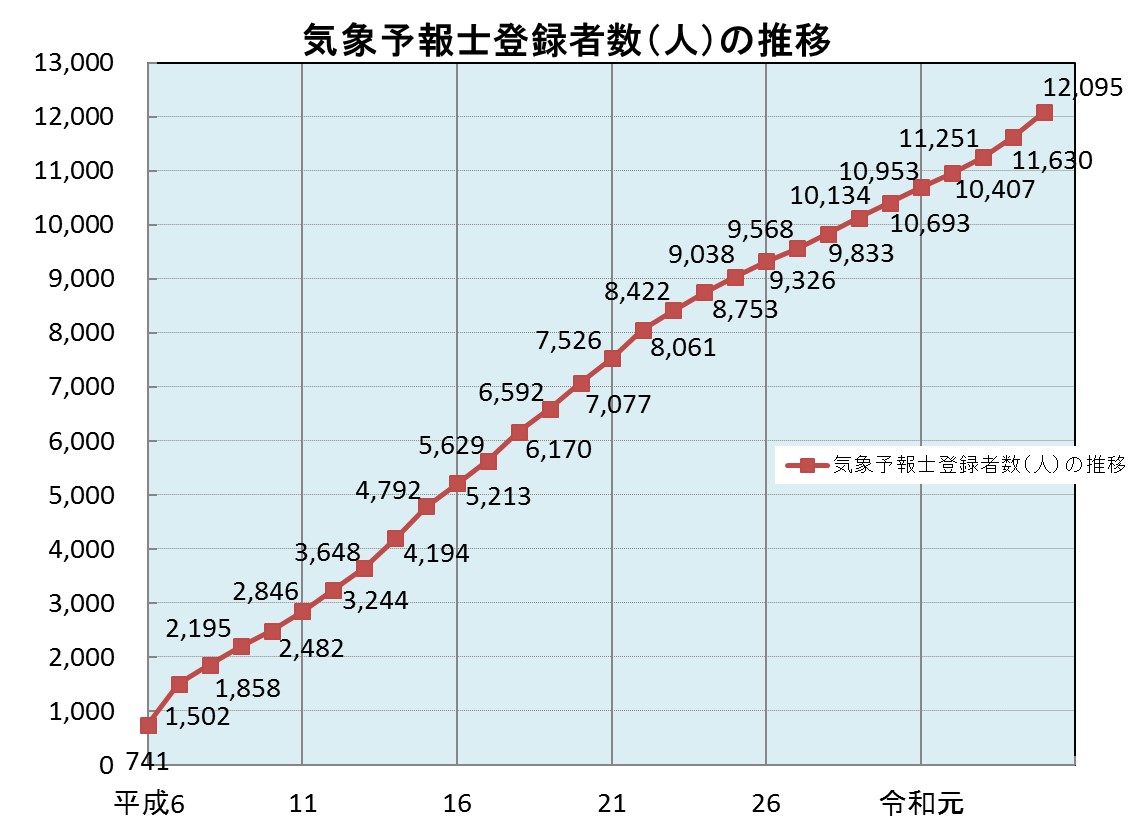

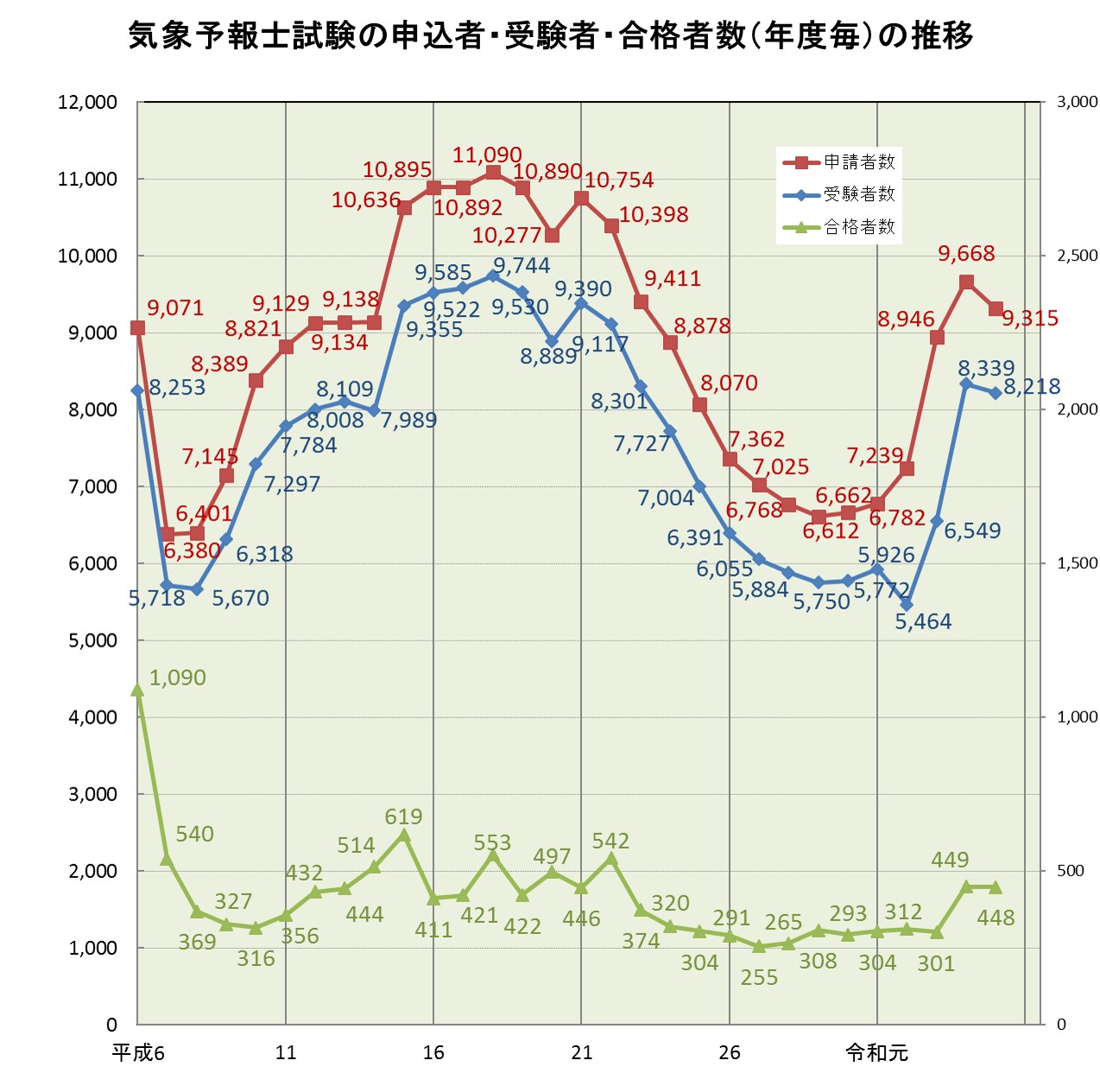

気象予報士制度の創設

平成5(1993)年には、民間気象業務発展の契機となる「気象業務法」の改正が行われました。これにより、国家資格である気象予報士制度が導入され、民間企業も気象予報士を雇用することで、気象予報業務への参入がより容易になりました。

その後、2000年代に入り、予測技術の進展とともに、地震・津波・火山や高潮・土砂崩れ・洪水など民間で実施できる業務が逐次拡大していきました。

気象予報士制度が整備された1990年代以降、民間の気象情報提供サービスは急速に発展しました。特に、インターネットの普及とともに、民間気象情報はウェブサイトやモバイルアプリを通じて手軽に利用できるようになり、天気予報、災害情報、気象データ利用の分野で多様なサービスが提供されるようになりました。

※図はクリックすると拡大してご覧になれます。

気象情報の利活用の促進

近年では、AIやビッグデータの技術を活用して、高精度な気象予測の提供にとどまらず、気象情報とビジネスを掛け合わせて生産性向上を生み出すソリューション(解決策)を提供する民間企業が現れています。特に、エネルギー、物流、農業などの産業では企業向けにカスタマイズされた気象×ビジネスのサービスが提供されています。また、気候変動に対応したリスク管理や災害対策に特化したサービスも重要視されています。民間における気象情報の利活用では、今後もデジタル技術や気候変動対策に対応した新たなサービスの開発等が期待されています。

6 組織(気象庁)の変遷

明治8(1875)年6月1日、政府は内務省地理寮量地課の東京気象台において、気象業務を開始しました。その後、気象事業は明治28(1895)年4月に内務省からその大部分が文部省に移され、昭和18(1943)年11月に運輸通信省、昭和20(1945)年5月に運輸通信省が運輸省と逓信省に分かれた際、運輸省所管となりました。

東京気象台は、明治20(1887)年1月に中央気象台と改称、その後、明治23(1890)年8月に正式な官制組織となり、昭和31(1956)年7月に気象庁となりました。平成13(2001)年1月の中央省庁等の再編に伴い、気象庁は国土交通省の外局として業務を実施しています。

7 沿革

| 西暦 | 年号 | 月日 | 概要 |

|---|---|---|---|

| 1875 | 明治 8 | 6.1 | 東京府第二大区溜池葵町(現在の港区虎ノ門)内務省地理寮構内の東京気象台で気象業務(地震観測、空中電気観測)を開始(1日3回の気象観測は同年6月5日から開始) |

| 1883 | 16 | 2.16 | 気象電報を開始し、東京気象台で天気図を作製(試行) |

| 1883 | 16 | 3.1 | 天気図を作製、毎日印刷配布を開始 |

| 1883 | 16 | 3.15 | 東京で地磁気観測の開始(大正2年1月以降は柿岡で観測) |

| 1883 | 16 | 5.26 | 東京気象台で初めて暴風警報を発表 |

| 1883 | 16 | 9.21 | 東京気象台が全国の噴火等の異常現象の収集を開始(火山業務の開始) |

| 1884 | 17 | 6.1 | 東京気象台で毎日3回全国の天気予報を発表(天気予報の開始) |

| 1884 | 17 | 12.1 | 全国的に地震の震度観測を開始 |

| 1887 | 20 | 1.1 | 東京気象台を中央気象台と改称(明治23年に官制公布) |

| 1892 | 25 | 6 | 地方測候所で天気予報の開始 |

| 1895 | 28 | 4 | 中央気象台を文部省に移管 |

| 1898 | 31 | 震度階級を震度0~6までの7階級に設定(昭和24年に震度7を追加し、8階級に改訂) | |

| 1911 | 44 | 8.26 | 文部省震災予防調査会と長野測候所(現在の長野地方気象台)が、我が国最初の火山観測所として浅間山に浅間火山観測所を開設(火山観測業務の開始) |

| 1920 | 大正 9 | 8 | 海洋気象台(現在の神戸地方気象台)、高層気象台の設置、地磁気観測所の設立 |

| 1921 | 10 | 観測船による海洋気象観測の開始(神戸・海洋丸) | |

| 1922 | 11 | 9 | 測候技術官養成所(現在の気象大学校)の創設 |

| 1930 | 昭和 5 | 8.22 | 航空気象業務の開始 |

| 1935 | 10 | 7.15 | 暴風警報を、暴風警報・気象特報(現在の注意報)に分ける(前年の室戸台風の教訓による) |

| 1938 | 13 | 6.19 | ラジオゾンデによる定常的な高層気象観測の開始 |

| 1941 | 16 | 9.11 | 三陸津波警報組織の発足(昭和24年に全国的な体制に発展) |

| 1942 | 17 | 8.5 | 1か月予報の実施(長期予報の開始) |

| 1943 | 18 | 11 | 中央気象台を運輸通信省に移管(昭和20年5月に運輸省所管となる) |

| 1946 | 21 | 2 | 中央気象台研究部(現在の気象研究所)の創設 |

| 1952 | 27 | 12.1 | 気象業務法の施行(現在の気象業務の基本制度が定まる) |

| 1953 | 28 | 9.1 | 世界気象機関(WMO)に加盟 |

| 1954 | 29 | 9.15 | 気象レーダーの現業運用を開始(大阪で開始し、昭和46年に気象レーダー観測網の完成) |

| 1956 | 31 | 7.1 | 気象庁に昇格 |

| 1957 | 32 | 2.9 | 第一次南極地域観測隊により、南極(昭和基地)における気象観測を開始 |

| 1959 | 34 | 3.12 | 気象庁に初めて電子計算機を設置、数値予報を開始 |

| 1965 | 40 | 1.1 | 火山情報の正式な提供を開始 |

| 1974 | 49 | 6.20 | 火山噴火予知連絡会の発足(令和6年に終了) |

| 1974 | 49 | 11.1 | 地域気象観測システム(AMeDAS)の運用を開始 |

| 1977 | 52 | 4 | 気象衛星センターの設立 |

| 1978 | 53 | 4.6 | 初の静止気象衛星GMS(ひまわり)による観測を開始(打上げは昭和52年) |

| 1978 | 53 | 12.14 | 大規模地震対策特別措置法の施行(内閣総理大臣へ地震予知情報を報告する責務) |

| 1980 | 55 | 6.1 | 降水確率予報の開始(東京地方)〔昭和61年3月より全国で開始〕 |

| 1983 | 58 | 6 | 中部日本領域を対象にレーダー・アメダス雨量合成図の提供を開始〔後の解析雨量〕 |

| 1984 | 59 | 7.1 | 地震火山部の設置 |

| 1988 | 63 | 4 | 降水短時間予報の開始 |

| 1991 | 平成 3 | 4.1 | 計測震度計の運用を開始(世界初の震度の機械観測。平成9年4月から完全に計測震度計による観測に切替) |

| 1993 | 5 | 気象予報士制度の創設 | |

| 1996 | 8 | 天気図解析システムの導入 | |

| 1996 | 8 | 10 | 震度階級の改訂(8階級→10階級) |

| 2001 | 13 | 1.6 | 国土交通省の外局となる |

| 2005 | 17 | 7.1 | 地球環境・海洋部の設置 |

| 2005 | 17 | 9.1 | 土砂災害警戒情報の発表を開始(鹿児島県)〔平成20年3月より全国で開始〕 |

| 2006 | 18 | 3.31 | ドップラーレーダーの導入 |

| 2007 | 19 | 10.1 | 緊急地震速報の一般提供を開始 |

| 2007 | 19 | 12.1 | 緊急地震速報を地震動の警報に位置付け |

| 2007 | 19 | 12.1 | 噴火警報・予報の運用を開始、噴火警戒レベルの運用を開始、火山の状況に関する解説情報の発表を開始 |

| 2008 | 20 | 3.21 | 異常天候早期警戒情報の提供を開始 |

| 2008 | 20 | 3.26 | 竜巻注意情報の発表を開始、小笠原諸島への警報・注意報の発表を開始 |

| 2008 | 20 | 3.31 | 降灰予報及び火山ガス予報の発表を開始 |

| 2009 | 21 | 4.22 | 5日先までの台風進路予報の発表を開始 |

| 2010 | 22 | 5 | 雷ナウキャスト及び竜巻発生確度ナウキャストの発表を開始 |

| 2013 | 25 | 3.7 | 津波警報等の改善に伴う定性的な表現(「巨大」等)を用いた新しい情報文の運用を開始 |

| 2013 | 25 | 8.30 | 特別警報の運用を開始 |

| 2014 | 26 | 8.7 | 高解像度降水ナウキャストの発表を開始 |

| 2015 | 27 | 8.4 | 噴火速報の運用を開始 |

| 2015 | 28 | 3.15 | 推計気象分布の提供を開始 |

| 2017 | 29 | 3.7 | 産学官連携による「気象ビジネス推進コンソーシアム(WXBC)」を設立(事務局:気象庁) |

| 2017 | 29 | 5.17 | 警報級の可能性、危険度を色分けした時系列の発表を開始 |

| 2017 | 29 | 7.4 | 大雨警報(浸水害)、洪水警報の危険度分布の発表を開始、10分間隔に高頻度化した速報版解析雨量の提供を開始 |

| 2017 | 29 | 11.1 | 南海トラフ地震に関連する情報の運用を開始 |

| 2018 | 30 | 3.5 | 10分間隔に高頻度化した「速報版降水短時間予報」の提供を開始 |

| 2018 | 30 | 5.1 | 気象庁防災対応支援チーム(JETT)の創設 |

| 2019 | 31 | 3.14 | 5日先までの台風強度予報の発表を開始 |

| 2019 | 令和 元 | 11.13 | 解析積雪深・解析降雪量の提供を開始 |

| 2021 | 3 | 11.20 | 降雪短時間予報の提供を開始 |

| 2022 | 4 | 12.13 | 静止気象衛星ひまわり9号による観測を開始 |

| 2022 | 4 | 12.16 | 北海道・三陸沖後発地震注意情報の運用を開始 |

| 2024 | 6 | 4.1 | 文部科学省に火山調査研究推進本部設置(気象庁は一部の委員会の共同庶務を担当) |