第4部 最近の気象・地球環境・地震・火山

1章 気象災害、台風など

1節 令和2年(2020年)のまとめ

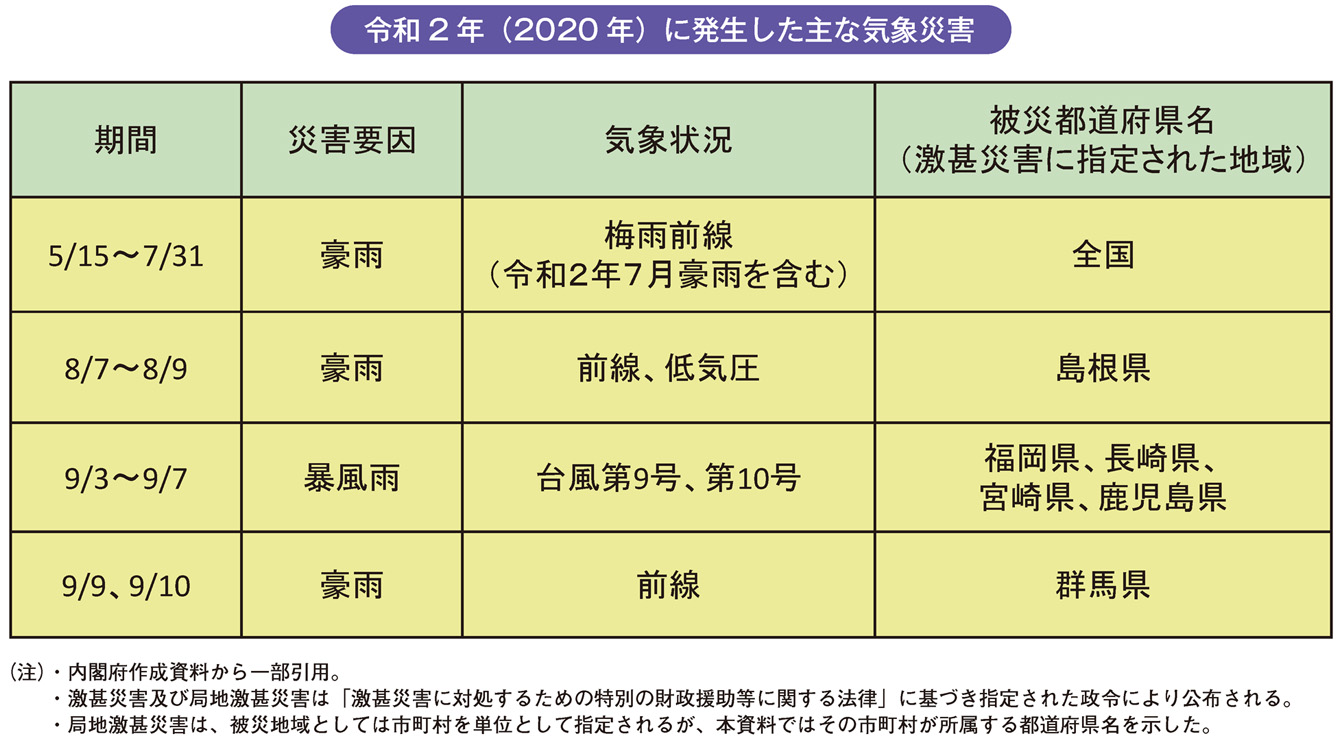

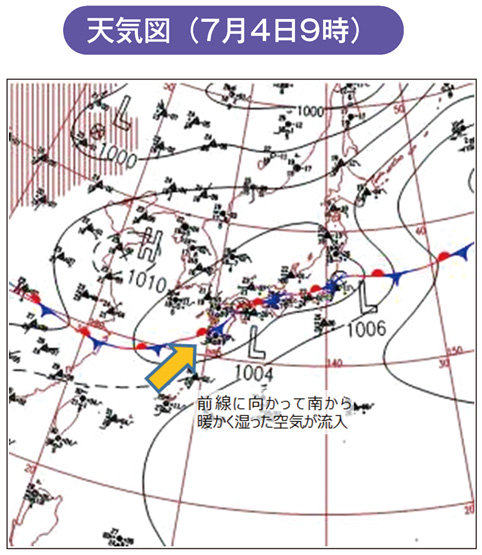

令和2年(2020年)5月9日から7月31日にかけて、活動の活発な梅雨前線や発達した低気圧の影響により、沖縄地方から東北地方にかけての各地で大雨となりました。特に、7月3日から7月31日にかけて、日本付近に停滞した前線の影響で、暖かく湿った空気が継続して流れ込み、各地で大雨となり、人的被害や物的被害が発生しました。気象庁は、顕著な災害をもたらした7月3日から7月31日までの一連の大雨について、災害の経験や教訓を後世に伝承することなどを目的として「令和2年7月豪雨」と名称を定めました。

2節 令和2年(2020年)の主な気象災害

(1)令和2年7月豪雨

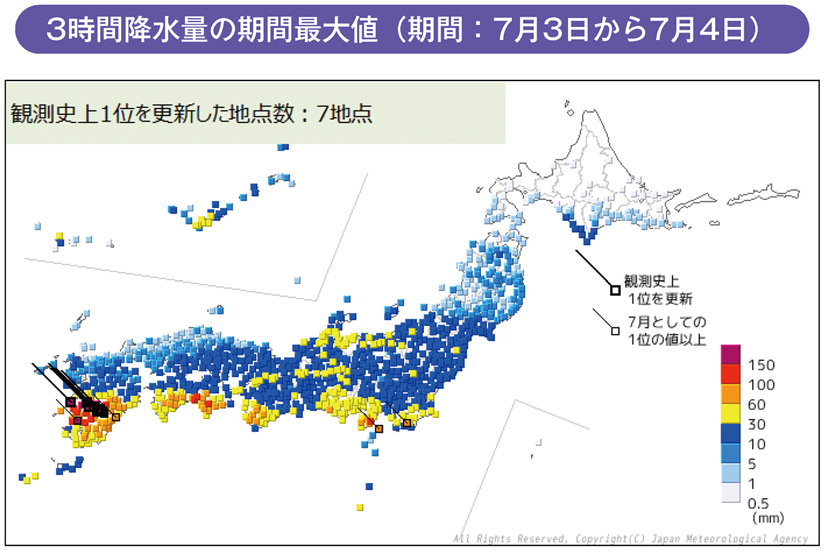

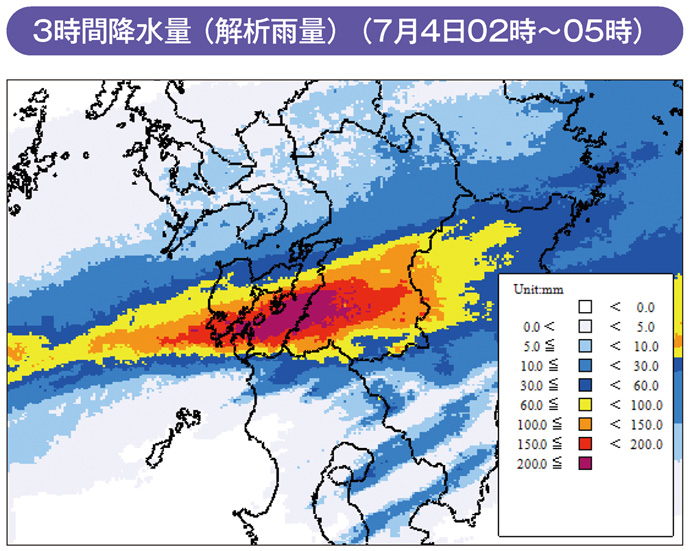

7月3日から8日にかけて、梅雨前線が華中から九州付近を通って東日本にのびてほとんど停滞しました。前線の活動が非常に活発で、西日本や東日本で大雨となり、特に九州北部地方や九州南部では線状降水帯が形成され、4日から7日は記録的な大雨となりました。また、岐阜県周辺では6日から激しい雨が断続的に降り、7日から8日にかけて記録的な大雨となりました。気象庁は、熊本県、鹿児島県、福岡県、佐賀県、長崎県、岐阜県、長野県の7県に大雨特別警報を発表し、最大級の警戒を呼びかけました。

その後も前線は本州付近に停滞し、西日本から東北地方の広い範囲で雨の降る日が多くなりました。特に13日から14日にかけては中国地方を中心に、27日から28日にかけては東北地方を中心に大雨となりました。

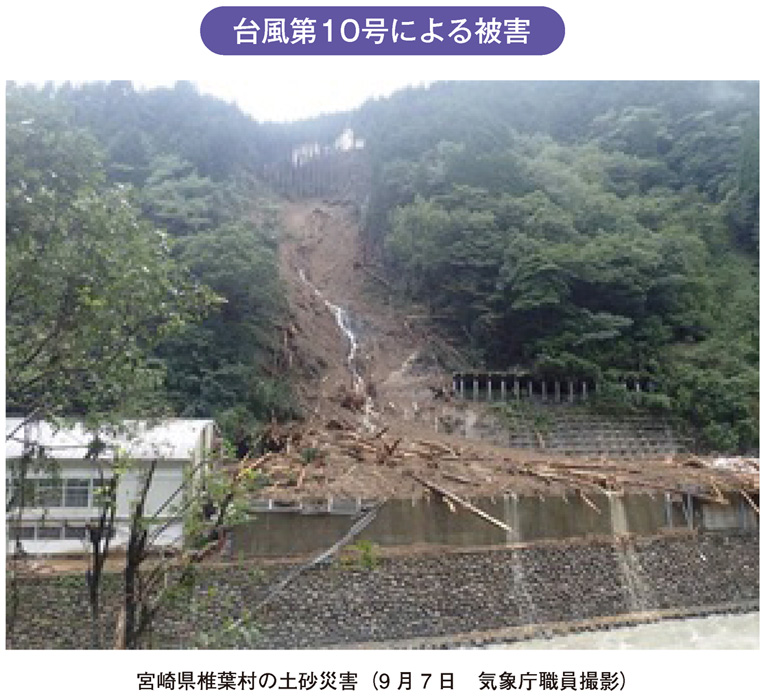

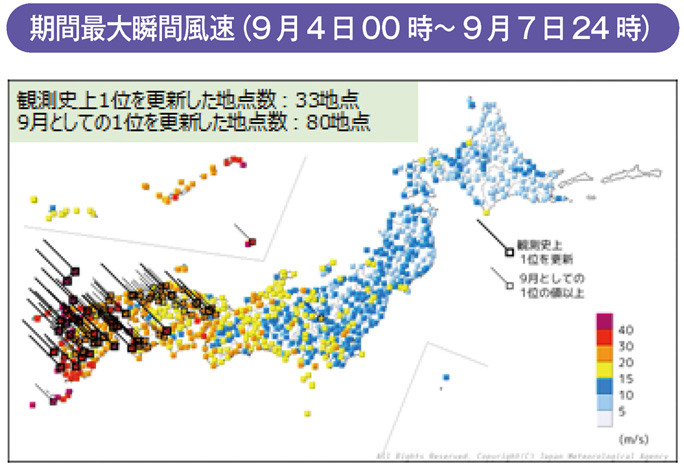

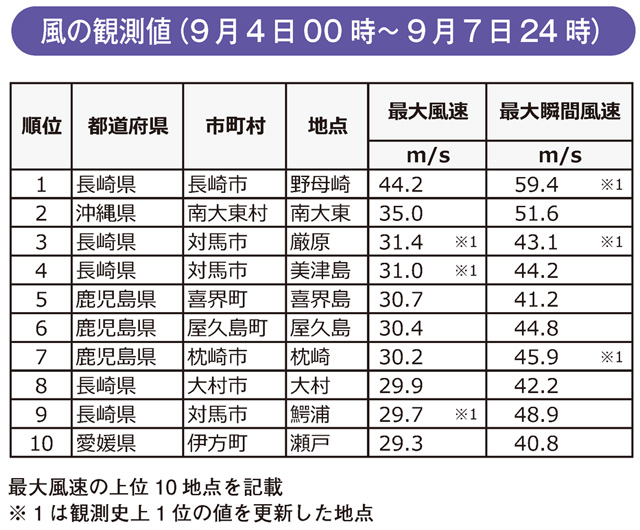

(2)台風第10号による大雨・暴風等(9月4日~9月7日)

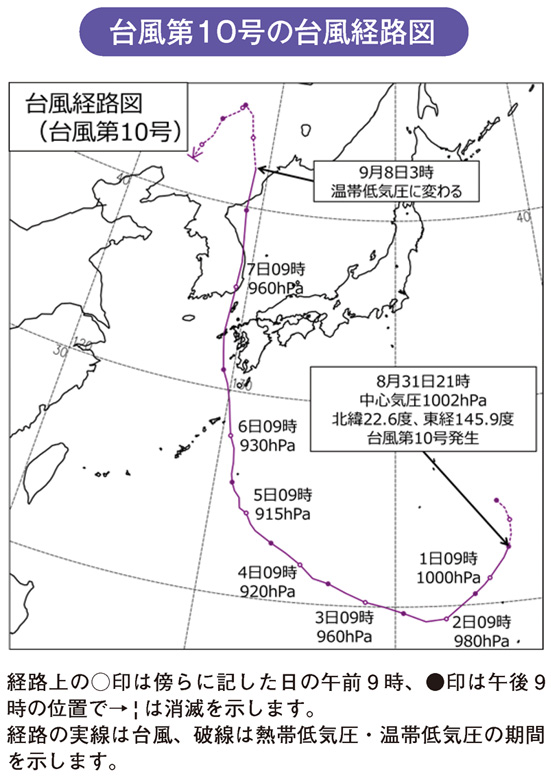

台風第10号は、9月4日から5日にかけて猛烈な勢力で沖縄地方に接近し、5日から7日にかけて非常に強い勢力を保って奄美地方や西日本に接近した後、朝鮮半島に上陸し、8日3時に温帯低気圧に変わりました。

風については、長崎県長崎市野母崎で最大風速44.2メートル、最大瞬間風速59.4メートルとなったほか、南西諸島や九州を中心に猛烈な風又は非常に強い風を観測し、観測史上1位の値を超えるなど、記録的な暴風となりました。

また、雨については、宮崎県美郷町神門で4日から7日までの総降水量が599.0ミリとなり、宮崎県の4地点で24時間降水量が400ミリを超えたほか、台風の中心から離れた東日本の太平洋側など広い範囲で24時間降水量が200ミリを超える大雨となりました。

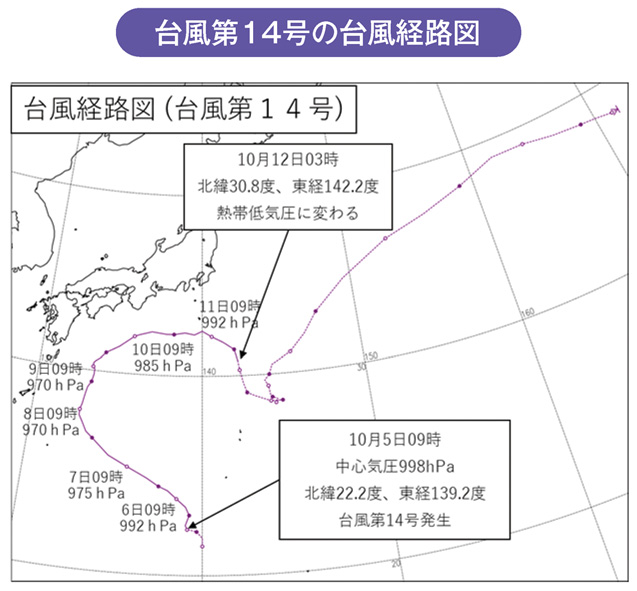

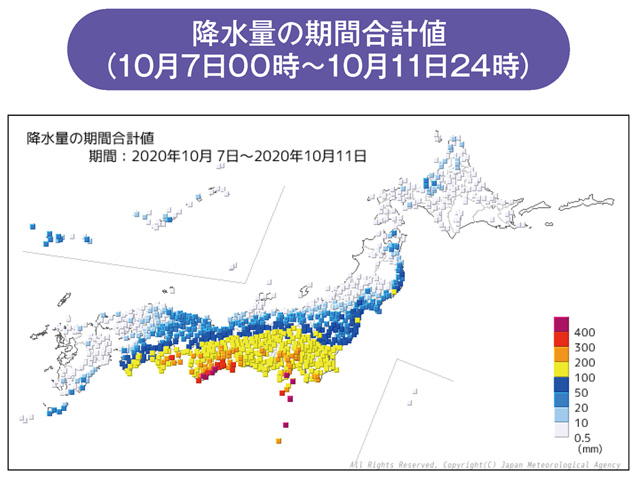

(3)台風第14号による大雨・暴風等(10月7日~10月11日)

台風第14号は、10月7日から8日にかけて強い勢力で日本の南を北上し、9日には四国の南を北東に進みました。台風は10日から11日にかけて勢力を弱めながら東海道沖を東へ進み、伊豆諸島に接近した後、進路を南よりに変えて、伊豆諸島から遠ざかり、12日9時に熱帯低気圧に変わりました。また、台風の接近に伴い、10日を中心に東海道沖から伊豆諸島にのびる前線の活動が活発となりました。

前線や台風接近の影響で、10月7日から11日までの総雨量は、紀伊半島から東海地方にかけての太平洋側や伊豆諸島の多いところで400ミリを超えました。特に、東京都八丈町八丈島で700ミリを超えるなど、伊豆諸島南部では記録的な大雨となり、三宅村と御蔵島村に一時、大雨特別警報を発表しました。

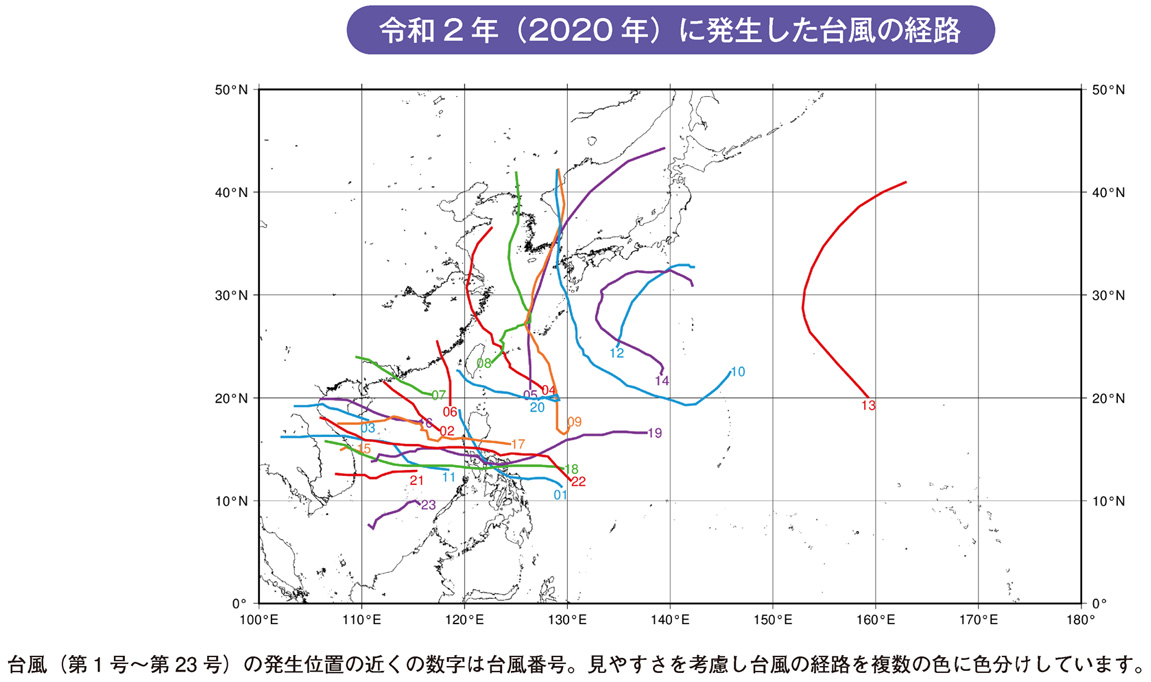

3節 令和2年(2020年)の台風

令和2年(2020年)の台風の発生数は平年より少ない23個(平年値※25.6個)でした。7月までの台風の発生数は2個と平年よりも少なく、第3号は台風の統計を開始した1951年以降で2番目に遅い発生となりました。この要因としては、7月までインド洋において海面水温が高く対流活動が活発で、台風が発生する南シナ海やフィリピンの東側の海域において相対的に対流活動が不活発になったことが挙げられます。一方で、8月以降の発生数は21個で、平年より多くなりました。

日本への台風の接近数は平年より少ない7個(平年値※11.4個)で、日本への台風の上陸数は0個(平年値※2.7個)でした。上陸がないのは2008年以来で、1951年以降では5回目でした。

※ 平年値は1981年~2010年の平均値。

2章 天候、異常気象など

1節 日本の天候

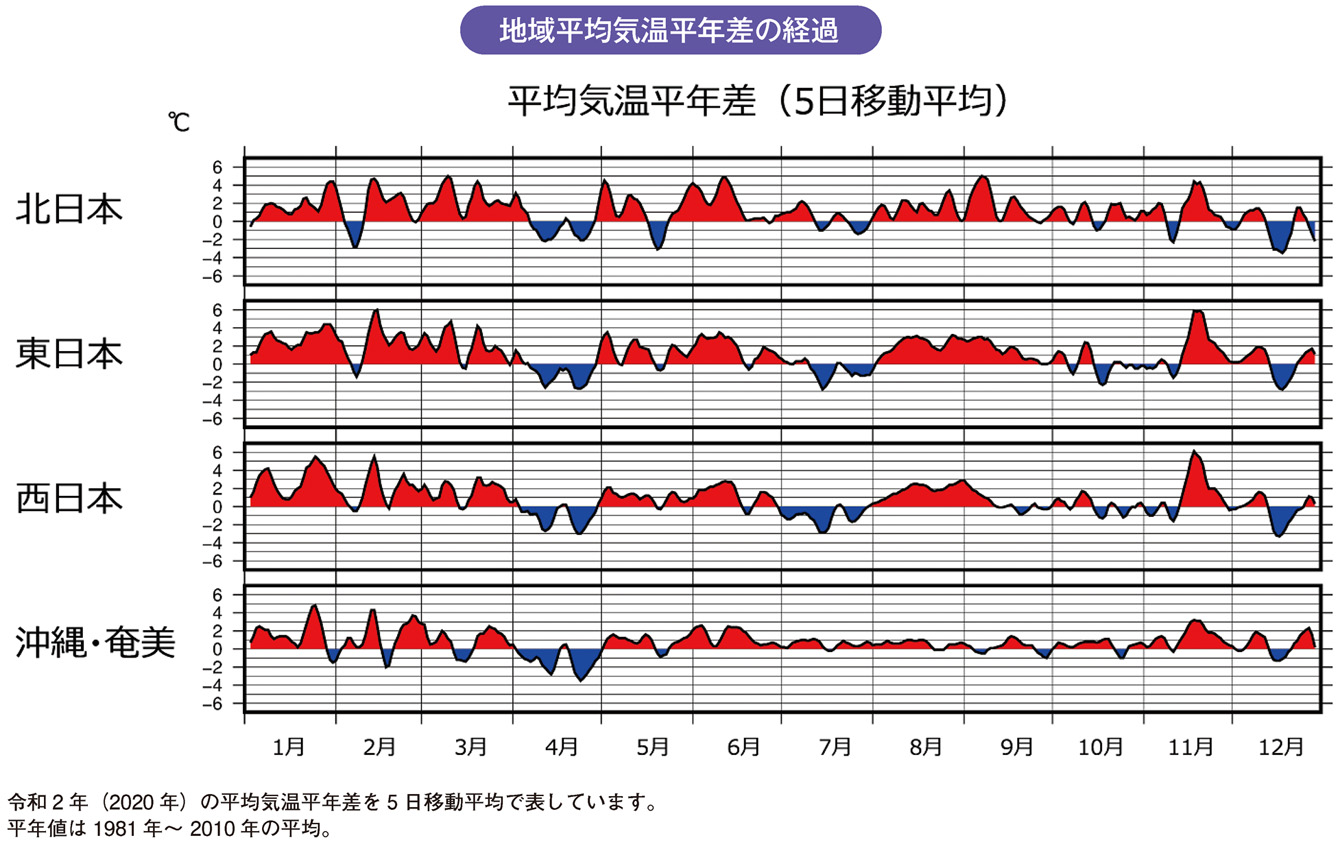

令和2年(2020年)は、ほぼ年間を通して気温の高い状態が続いたため、年平均気温は全国的にかなり高く、東日本で平年差+1.2℃と、1946年の統計開始以来、最も高くなりました。特に全国的に暖冬で、東・西日本では冬の平均気温の最も高い記録を更新しました(統計開始は1946/47年冬)。また、全国的に冬の降雪量はかなり少なく、北・東日本日本海側では冬の降雪量の最も少ない記録を更新しました(統計開始は1961/62年冬)。一方、7月は、活発な梅雨前線の影響で、東・西日本を中心に各地で長期間にわたって大雨となり(「令和2年7月豪雨」)、月降水量は東日本太平洋側、西日本で7月として最も多い記録を更新しました。月間日照時間も東・西日本で7月としてもっとも少ない記録を更新しました(統計開始はともに1946年)。梅雨明けは沖縄地方を除く各地方で遅くなりました。

2020年(令和2年)の各季節の特徴は以下のとおりです。

① 冬(2019年12月~2020年2月)は、冬型の気圧配置が続かず、全国的に寒気の流入が弱かったため高温となる時期が多く、東日本以西では冬の平均気温がかなり高くなりました。特に東・西日本では最も高い記録を更新しました(統計開始1946/47年冬)。また、全国的に冬の降雪量はかなり少なく、北・東日本日本海側では最も少ない記録を更新しました(統計開始は1961/62年冬)。

② 春(3月~5月)は、3月から4月にかけて、西日本を中心に移動性高気圧に覆われる日が多かったことから、春の日照時間は、東日本太平洋側と西日本でかなり多くなりました。一方、北日本では、発達しながら通過した低気圧や前線、湿った空気の影響を受けやすかったため、沖縄・奄美では3月と5月に前線や暖かく湿った空気の影響を受けやすく、春の降水量は多くなりました。3月と5月は、南からの暖かい空気が流れ込みやすかったため、春の平均気温は北日本でかなり高くなりました。

③ 夏(6月~8月)は、7月は活発な梅雨前線の影響で、東・西日本を中心に各地で長期間にわたって大雨となりました(「令和2年7月豪雨」)。梅雨明けは沖縄地方を除き全国的に遅く、東北北部では梅雨明けが特定できませんでした。7月の月降水量は東日本太平洋側、西日本日本海側、西日本太平洋側で7月として最も多い記録を更新しました。7月の月間日照時間も東・西日本(それぞれ日本海側、太平洋側)で7月としてもっとも少ない記録を更新しました(統計開始はともに1946年)。このため、東・西日本の夏の降水量はかなり多くなりました。また、沖縄・奄美では、期間を通して前線や湿った空気の影響を受けやすかったため、降水量はかなり多くなりました。暖かい空気に覆われる時期が多かったため、全国的に夏の平均気温は高く東日本と沖縄・奄美ではかなり高くなりました。特に6月と8月の平均気温は東・西日本でその月としてもっとも高い記録を更新しました(統計開始は1946年、西日本はともにタイ記録)。

④ 秋(9月~11月)は、西日本太平洋側では、9月上旬に大型で非常に強い勢力で接近した台風第10号をはじめ、秋の前半を中心に台風や低気圧と前線などの影響を受けたため、秋の降水量は多くなりました。一方、北日本太平洋側と東日本日本海側、沖縄・奄美では、低気圧の影響を受けにくかったため、秋の降水量は少なくなりました。北日本では9月前半と11月後半を中心に南から暖かい空気が流れ込みやすかったため、沖縄・奄美では11月を中心に暖かい空気に覆われたため、秋の平均気温はかなり高くなりました。

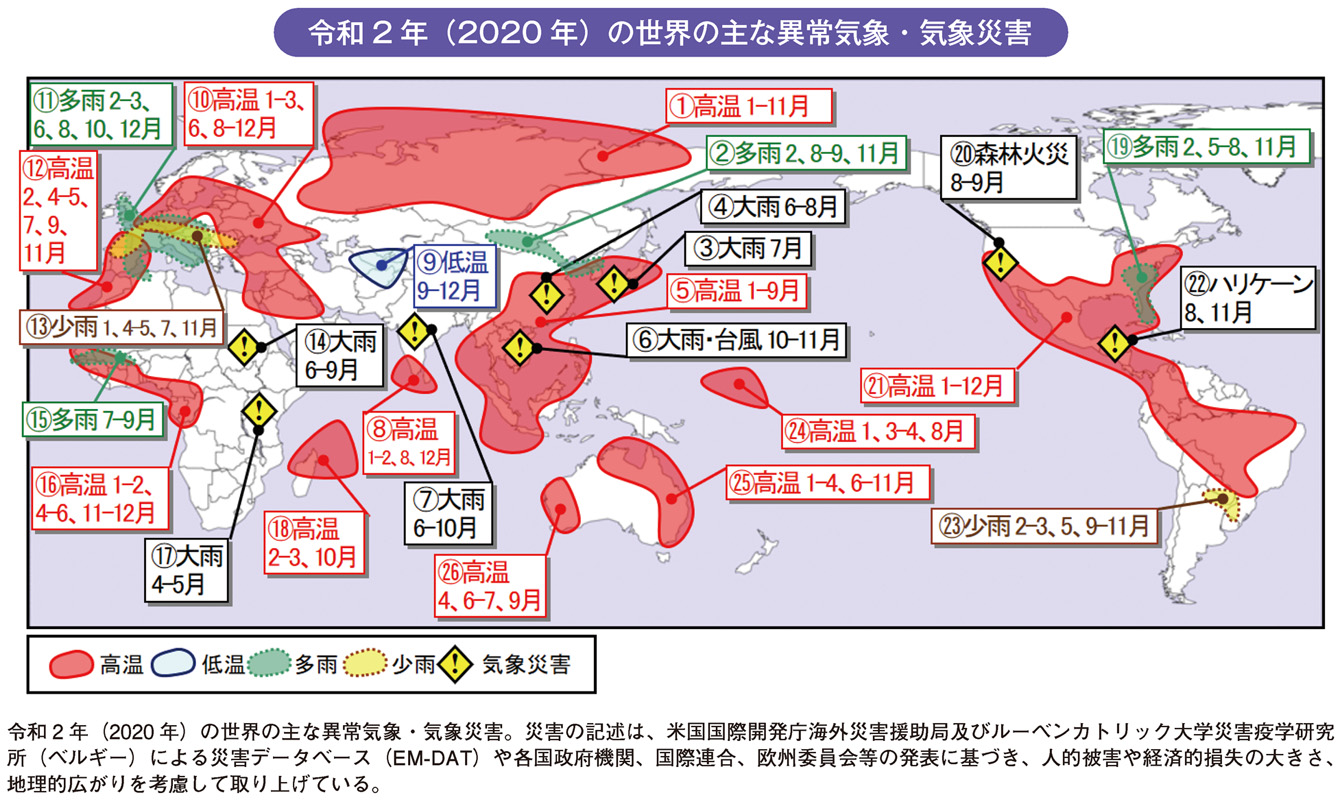

2節 世界の主な異常気象

令和2年(2020年)は、世界各地の広い範囲で異常高温が発生し(図中①,⑤,⑧,⑩,⑫,⑯,⑱,21,24,25,26)、各国の月平均気温や季節平均気温の記録更新が頻繁に伝えられました。シベリア及びその周辺では1月~11月に異常高温となり(図中①)、ロシアの2020年の年平均気温は、1891年以降で最も高くなりました。異常低温は、南アジア及びその周辺で9月~12月に発生しました(図中⑨)。

ヨーロッパ西部から南部では2月~3月、6月、8月、10月、12月に異常多雨となりました(図中⑪)。英国の2月の月降水量は、2月としては1862年以降で最も多くなりました(英国気象局)。一方、アルゼンチン北部からブラジル南部では2月~3月、5月、9月~11月に異常少雨となりました(図中23)。

中国では、6月~8月に長江中・下流域などで大雨となり(図中④)、死者と行方不明者が合計で270人以上になったと伝えられました(中国政府)。フィリピンからインドシナ半島では、10月~11月の大雨や台風第15号~第19号、第22号により(図中⑥)、合計で340人以上が死亡したと伝えられました(フィリピン政府、ベトナム政府、欧州委員会)。南アジア及びその周辺では、6月~10月の大雨により(図中⑦)、合計で2,700人以上が死亡したと伝えられました(インド政府、ネパール政府、パキスタン政府、EM-DAT※)。イエメン西部では6月~8月の、スーダン、ニジェールでは6月~9月の大雨により(図中⑭)、合計で370人以上が死亡したと伝えられました(国連難民高等弁務官事務所、EM-DAT)。米国西部では、8月~9月の森林火災(図中⑳)により合計で30人以上が死亡したと伝えられました(米国政府)。米国南部から中米では、8月のハリケーン「LAURA」や11月のハリケーン「ETA」、「IOTA」により(図中?)、合計で360人以上が死亡したと伝えられました(米国政府、国際連合人道問題調整事務所、欧州委員会)。

※EM-DATは、米国国際開発庁海外災害援助局及びルーベンカトリック大学災害疫学研究所(ベルギー)による災害データベースです。

3節 世界と日本の平均気温

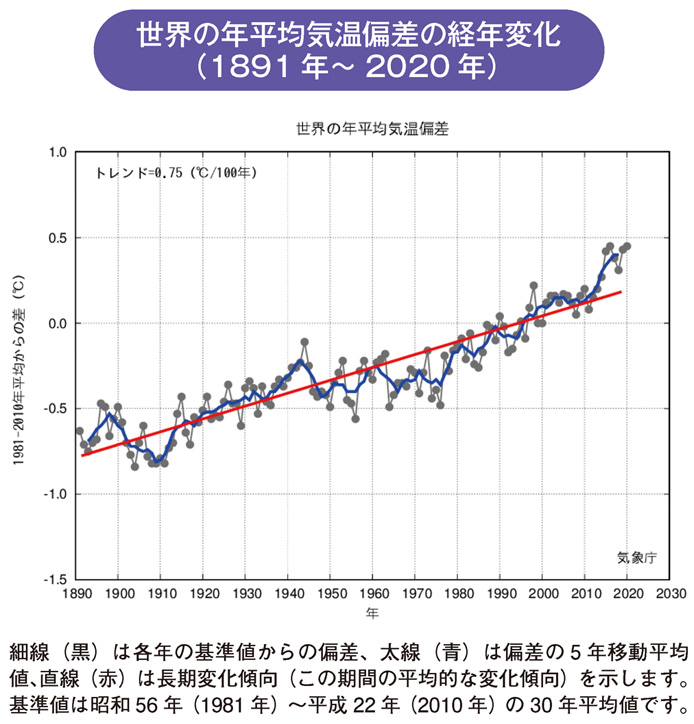

世界の年平均気温は、長期的には100年あたり0.75℃の割合で上昇しています。令和2年(2020年)の世界の年平均気温の基準値(昭和56年(1981年)~平成22年(2010年)の30年平均値)からの偏差は+0.45℃で、統計を開始した明治24年(1891年)以降で、平成28年(2016年)と並び最も高い値となりました。最近7年(平成26年(2014年)~令和2年(2020年))は、すべて歴代7位以内でした。

日本の年平均気温は、長期的には100年あたり1.26℃の割合で上昇しています。令和2年(2020年)の日本の年平均気温の基準値からの偏差は+0.95℃で、統計を開始した明治31年(1898年)以降最も高い値となり、2年連続で最高値を更新しました。

4節 大雨・短時間強雨

国内51観測地点における明治34年(1901年)~令和2年(2020年)の120年間の観測値によると、日降水量100ミリ以上及び200ミリ以上の大雨の年間日数は長期的に増加しています。

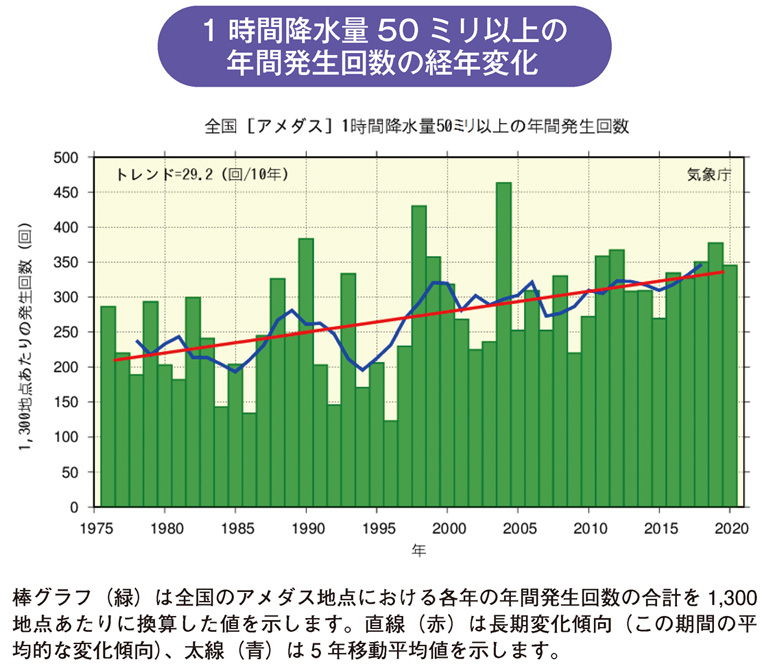

全国約1,300地点のアメダスによる昭和51年(1976年)~令和2年(2020年)の45年間の観測値によると、1時間降水量(毎正時における前1時間降水量)50ミリ以上及び80ミリ以上の短時間強雨の年間発生回数は増加しています。1時間降水量50ミリ以上の場合、最近10年間(平成23年(2011年)~令和2年(2020年))の平均年間発生回数(1,300地点あたり約334回)は、統計期間の最初の10年間(昭和51年(1976年)~昭和60年(1985年))の平均年間発生回数(1,300地点あたり約226回)と比べて約1.5倍に増加しています。ただし、大雨や短時間強雨の発生回数は年々変動が大きく、それに対してアメダスの観測期間は比較的短いことから、長期変化傾向を確実に捉えるためには今後のデータの蓄積が必要です。

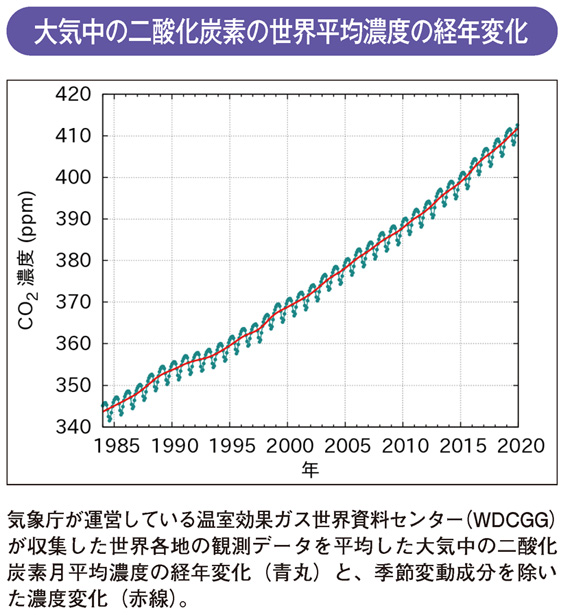

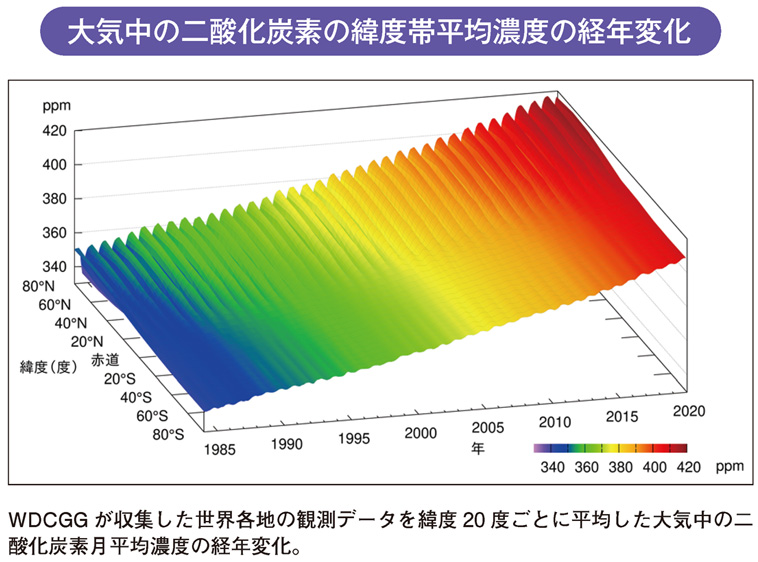

5節 大気中の二酸化炭素

二酸化炭素は、化石燃料の消費や森林破壊といった人間活動から生じ、地球温暖化への影響が最も大きな温室効果ガスです。大気中の二酸化炭素の世界平均濃度は、工業化以前は約278ppm※(1750年)でしたが、人間活動により増加を続け、令和元年(2019年)には工業化以前の約1.5倍の410.5ppmに達しました。世界各地の観測データを緯度20度ごとに平均した二酸化炭素濃度のこれまでの変化を見ると、化石燃料が多く消費されている北半球で南半球より全般的に濃度が高くなっています。また植物の光合成活動などが原因で起こる季節による濃度変動も森林の多い北半球で大きくなっています。

※ppm(ピーピーエム)は、大気中の分子100万個中にある対象物質の個数を表す単位です。

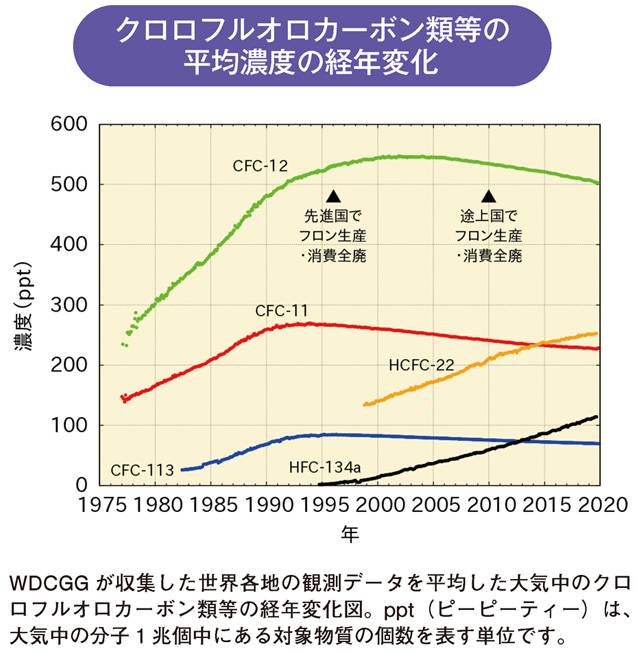

6節 その他の温室効果ガス

二酸化炭素の他に地球温暖化に影響を及ぼす温室効果ガスとして、メタン、一酸化二窒素があります。これらも人間活動に伴い増加しており、大気中の濃度は工業化以前の約2.6倍、約1.2倍にそれぞれ達しています。

また、エアコンや冷蔵庫で空気を冷却するために使われてきたクロロフルオロカーボン類(いわゆるフロン類:CFC-11、CFC-12、CFC-113など)には、オゾン層を破壊する性質とともに強い温室効果があります。これらは生産や使用の規制により大気中の濃度が近年減少傾向にあります。一方、フロン類の代わりとして使用されているハイドロクロロフルオロカーボン類(HCFC-22など)やハイドロフルオロカーボン類(HFC-134aなど)は、オゾン層を破壊しにくい(あるいは破壊しない)ものの、いずれも強力な温室効果ガスで、これらの大気中の濃度は増加を続けており、監視を続けることが重要です。

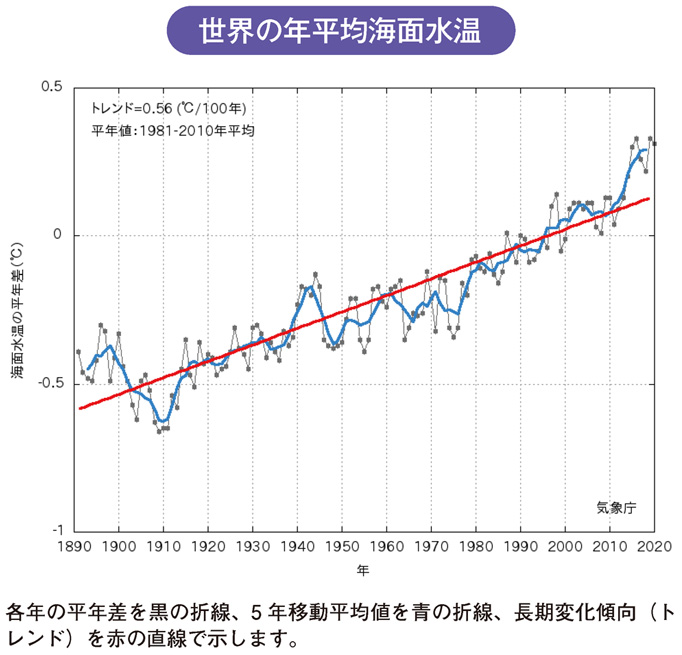

7節 海面水温

令和2年(2020年)の世界の年平均海面水温の平年差(昭和56年(1981年)~平成22年(2010年)までの30年平均値からの差)は+0.31℃で、統計を開始した明治24年(1891年)以降では平成28年(2016年)、令和元年(2019年)に次いで3番目に高い値となりました。世界の年平均海面水温は、数年から数十年に及ぶ時間規模の海洋・大気の変動や地球温暖化等の影響が重なりながら変化していますが、長期的には100年当たり+0.56℃の割合で上昇しています。数年から数十年の時間規模では、1970年代半ばから2000年前後にかけて顕著な上昇が見られた後、2010年代前半までは停滞していましたが、平成26年(2014年)から平成28年(2016年)まで3年連続で統計開始以降の最高記録を更新するなど、過去7年間(2014年~2020年)の値は、すべて歴代7位以内の値となりました。

令和2年(2020年)の日本近海の海面水温は、年を通して平年より高い海域が広く見られました。1~3月は海面水温が平年よりかなり高い海域が広く見られました。6月は北海道南東方や東経140度以西を中心に海面水温が平年よりかなり高い海域が見られました。8月は日本の南を中心に海面水温が平年よりかなり高い海域が広く見られ、関東南東方、四国・東海沖、沖縄の東では、解析値のある1982年以降で最も高くなりました。9月は東経135度以東と沖縄の南で海面水温が平年よりかなり高い海域が広く見られ、日本海西部と東シナ海では海面水温が平年よりかなり低い海域が見られました。12月は日本近海で海面水温が平年より高い海域が広く見られ、日本の南では海面水温が平年よりかなり高い海域も広く見られました。なお、黒潮は平成29年8月以降継続して大蛇行流路となっています。

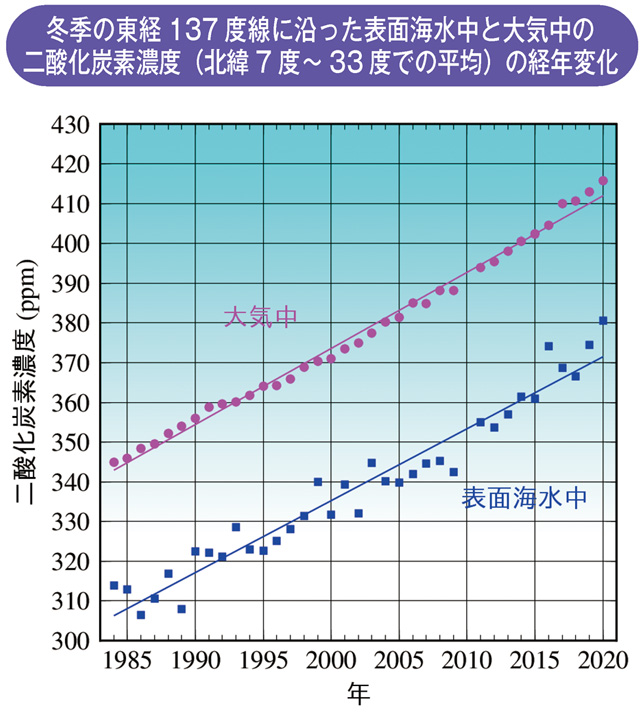

8節 海洋中の二酸化炭素

海洋は、人間活動により放出された二酸化炭素の約3分の1を吸収していると見積もられており、地球温暖化の進行を緩和しています。気象庁の海洋気象観測船「凌風丸」と「啓風丸」は、昭和59年(1984年)から30年以上にわたって北西太平洋で表面海水中と大気中の二酸化炭素濃度を観測しています。東経137度線に沿った日本の南から赤道域までの海域においては、毎年冬季(1~3月)に表面海水中の二酸化炭素濃度が大気中の濃度より低いことが観測されており、海洋が大気中の二酸化炭素を吸収しています。また、北緯7度から33度で平均した二酸化炭素濃度は、昭和59年(1984年)から令和2年(2020年)までで見て、大気中で1年に1.9ppm、表面海水中で1年に1.8ppmの割合で増加しています。表面海水中の二酸化炭素濃度は大気と比べると年々の変動は大きいものの大気中の濃度同様に増加しています。

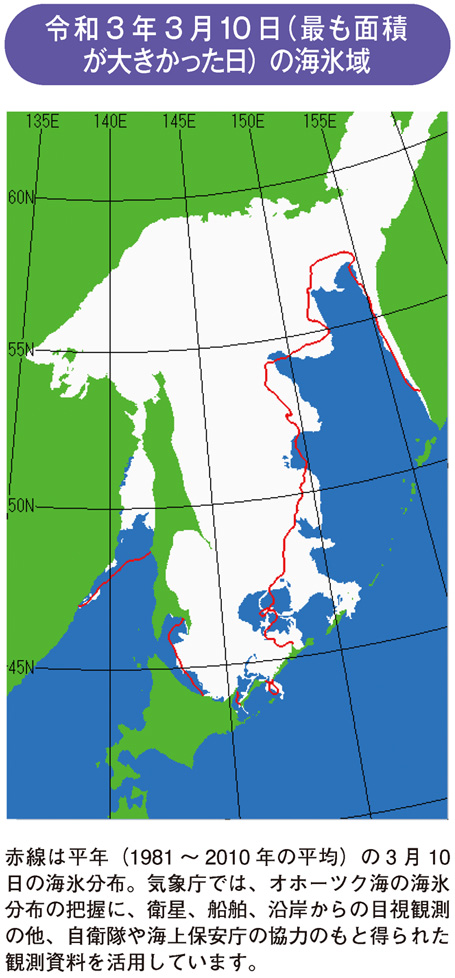

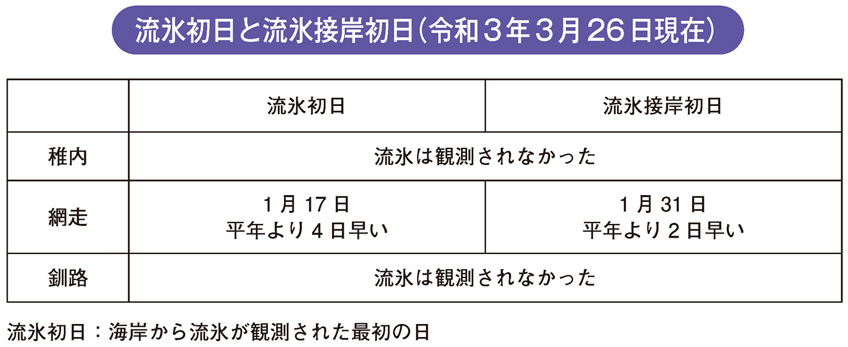

9節 オホーツク海の海氷

令和2年(2020年)~令和3年(2021年)のオホーツク海の海氷域面積は、12月上旬と中旬は平年より小さく、12月下旬から2月上旬まで平年並で推移しました。2月中旬から下旬にかけ海氷域が縮小し、海氷域面積が平年より小さくなりましたが、その後は平年並で経過しています。シーズンの最大海氷域面積は114.85万平方キロメートル(速報値)で、平年の98%でした。

オホーツク海の海氷域面積は年ごとに大きく変動していますが、最大海氷域面積は昭和46年(1971年)の統計開始以来、10年当たり6.1万平方キロメートル(オホーツク海の全面積の3.9%に相当)の割合(速報値)で減少しています。

3章 黄砂、紫外線など

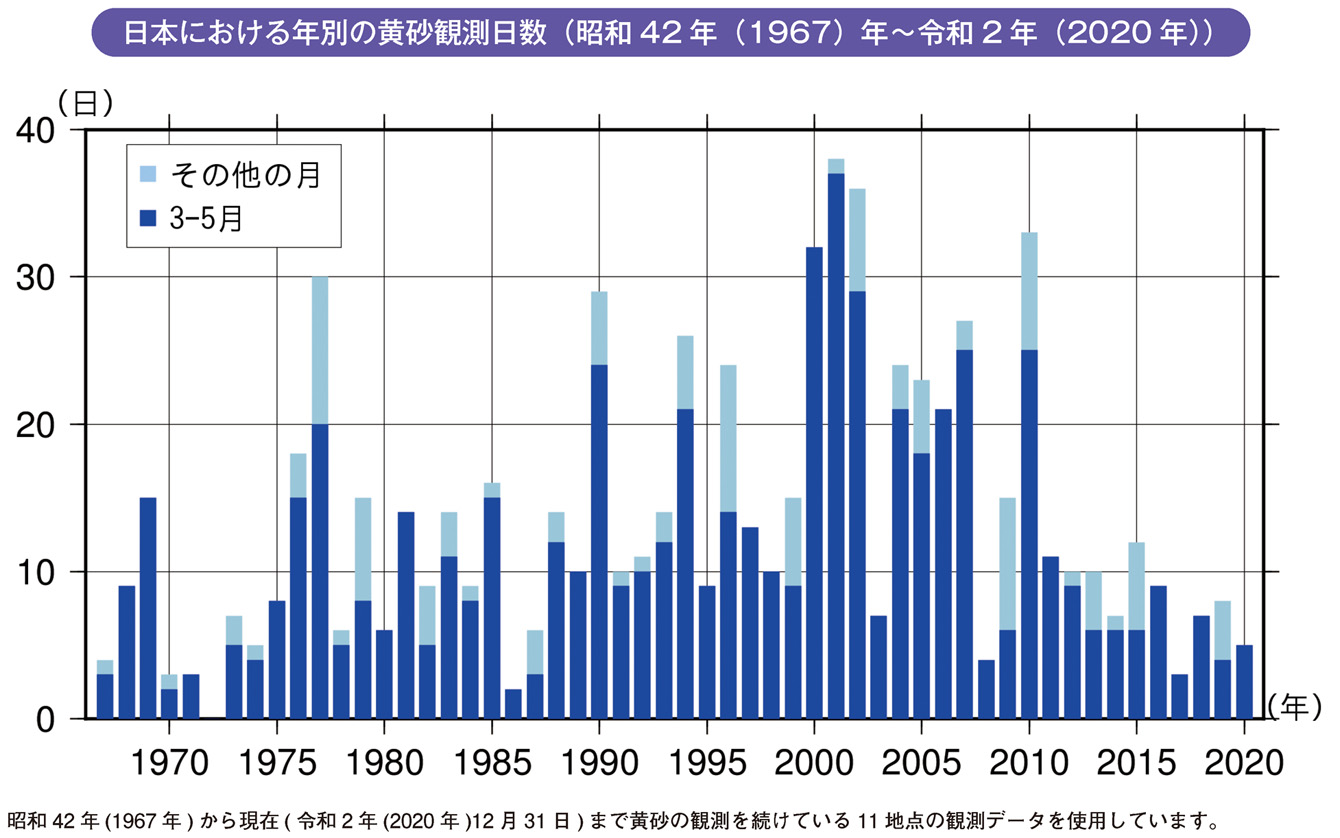

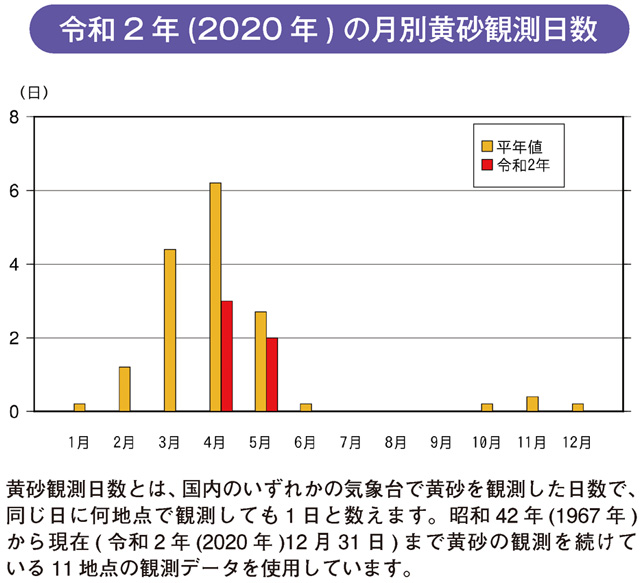

1節 黄砂

令和2年(2020年)の国内のいずれかの気象台で黄砂現象を観測した日数(黄砂観測日数)は5日でした。

日本への黄砂の飛来は、例年3月~5月に集中しています。この時期は、①東アジアの砂漠域のような黄砂の発生源となっている地域で地面を覆う積雪がなくなる一方、まだ植物が芽吹いていないため乾燥した地面がむき出しで、砂じん(砂やちり)が舞い上がりやすいこと、②大量の砂じんを舞い上げ、運ぶ強風の原因となる低気圧が通りやすい季節であることから、黄砂が多く飛来します。この時期以外にも、黄砂の発生源となっている地域が乾燥していて上空の風が日本へ向いて吹いているなどの条件がそろえば、日本に黄砂が飛来します。

令和2年の月別黄砂観測日数は、全ての月で平年を下回りました。

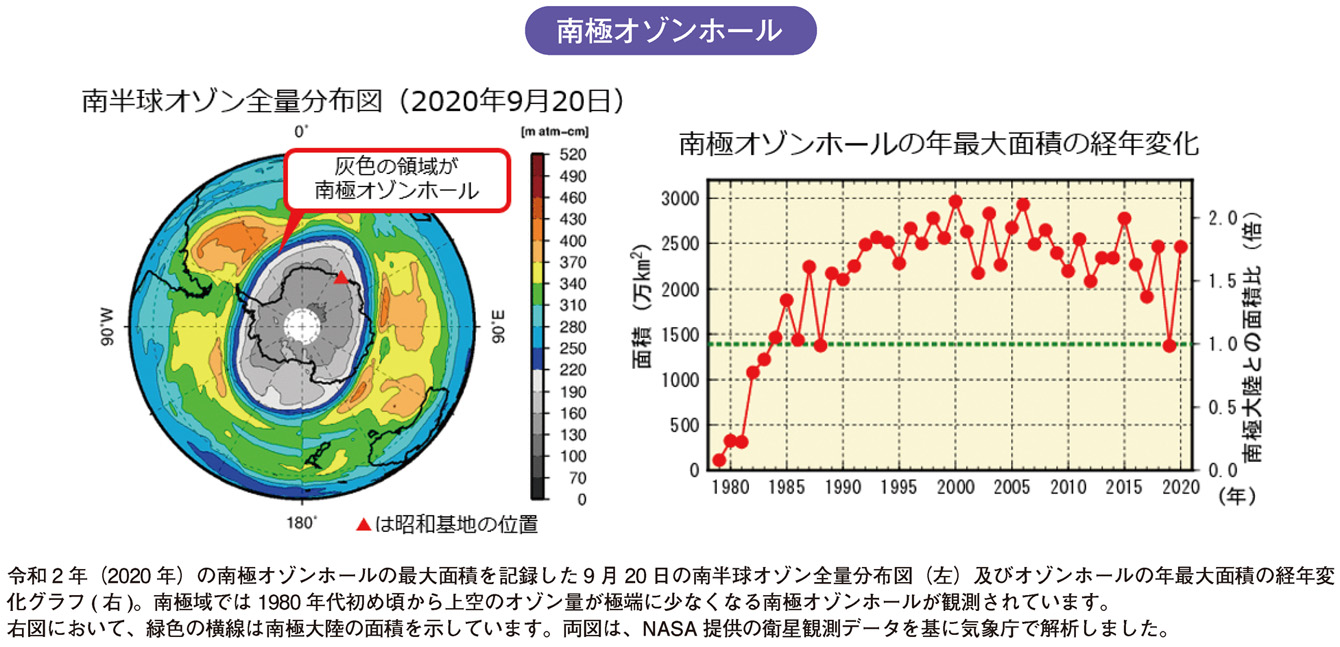

2節 オゾン層・紫外線

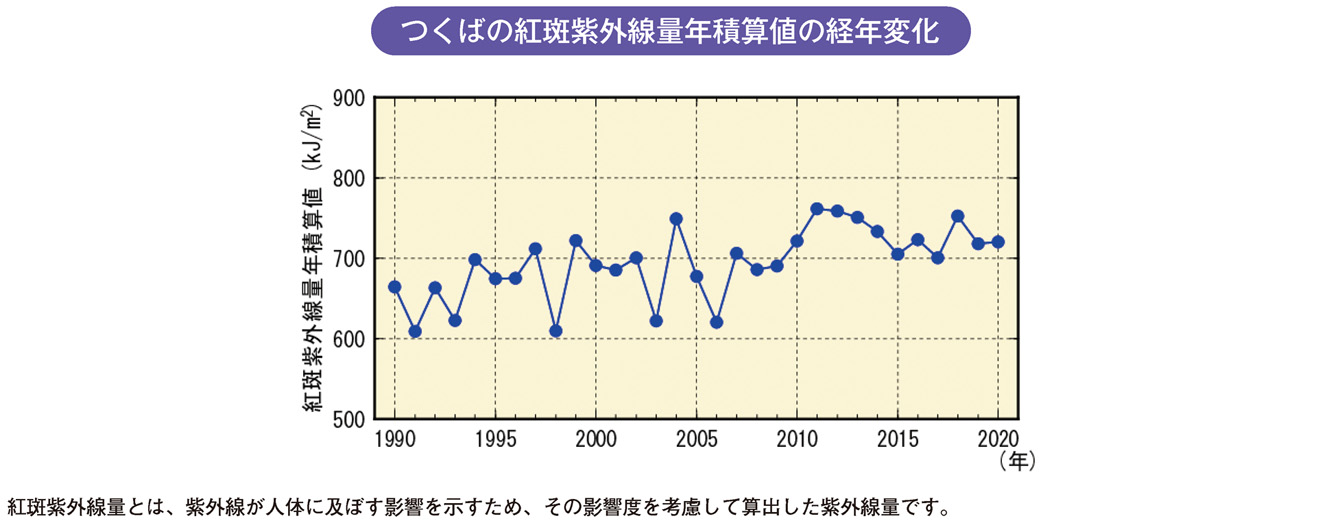

上空に存在するオゾンは、フロン等による大規模なオゾン層破壊の影響で、1980年代から1990年代半ばにかけて世界的に大きく減少しました。その後は、国際的なオゾン層保護の取組により、わずかに回復しています。国内でも、つくばなどの地点で地上から上空までのオゾンの総量(オゾン全量)を観測していますが、同様な傾向が見られます(第1部1章6節(1)参照)。

オゾン層破壊の指標である南極オゾンホールの令和2年(2020年)の最大面積は、南極域上空の成層圏の気温の低い領域が広かったため、最近10年間の平均より大きくなりました。南極オゾンホールの長期変化では、2000年以降の年最大面積は統計的に有意な縮小傾向を示しています。

紫外線の人体への影響度を示す紅斑(こうはん)紫外線量は、つくばでは観測を開始した1990年から緩やかに増加しています。一般に、上空のオゾン量が減少すると地表に到達する紫外線は増加しますが、この期間、国内ではオゾン量は減少していません。大気中の微粒子が減少して紫外線が地上に到達しやすかったことなどが紅斑紫外線量の増加の原因と考えられています。

3節 日射と赤外放射

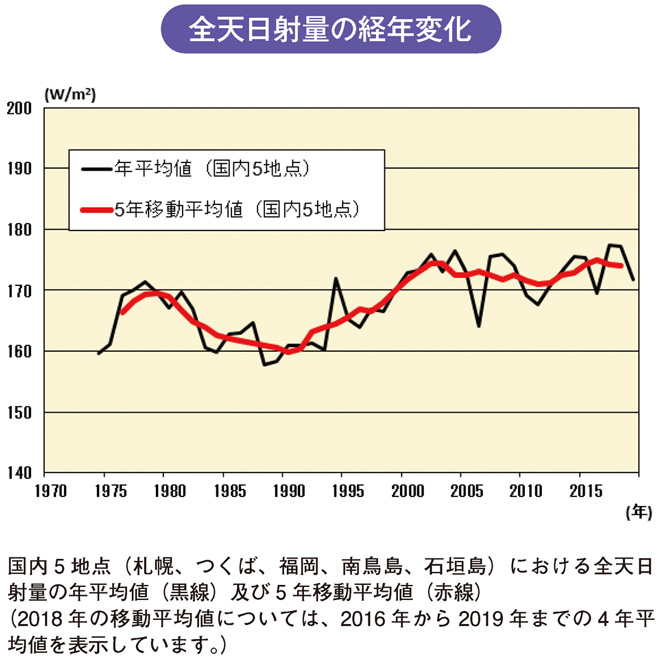

地球の大気や地表は、太陽からの放射(日射)によって暖まり、大気外への地球放射(赤外放射)によって冷えます。大気中にわずかに含まれる二酸化炭素やメタン等の温室効果ガスは、地表面から地球の外に向かう赤外放射を吸収し、再びあらゆる方向に赤外線を放射しています。そのため、温室効果ガスが増加すると、これまで地球の外に出ていた赤外放射の一部が地表面に戻り(地表面に向かう(下向き)赤外放射が増加し)、地表面や大気が暖まります。一方、地表面に達する日射の量は、雲、水蒸気、エーロゾルなどの量によって変わります。例えば、火山噴火で成層圏のエーロゾルが大幅に増加すると、噴火後数年間にわたって地表面に到達する日射が減少し、全球の平均気温が低下することがあります。日射及び赤外放射の変化は、気候変動の要因のひとつですが、そのメカニズムについてはまだ十分に解明されていません。

日射及び赤外放射の地球環境や気候への影響を把握するため、気象庁では、1931年から行ってきた日射観測の観測要素を拡充した精密日射放射観測(直達日射、散乱日射、下向き赤外放射)を2010年から国内5地点で実施しています。これらの観測データは、世界気象機関(WMO)をはじめとした国内外の関係機関にも提供され、気候変動の監視や温暖化予測モデルの精度向上に貢献しています。また、温暖化対策や再生可能エネルギーに関する研究や技術開発にも信頼性の高い高精度なデータの提供を通じて貢献しています。

世界の多くの地域における全天日射量は、1960年頃から1980年代後半まで減少し、その後、2000年頃まで急激に増加し、その後は大きな変化が見られないという傾向が報告されています。

日本における変化傾向(国内5地点平均)を見ると、1970年代後半から1990年頃にかけて急激に減少し、1990年頃から2000年代初めにかけて急激に増加し、その後は大きな変化は見られません。これは、世界的な変化傾向とほぼ整合しています。

4章 地震活動

1節 日本及びその周辺の地震活動

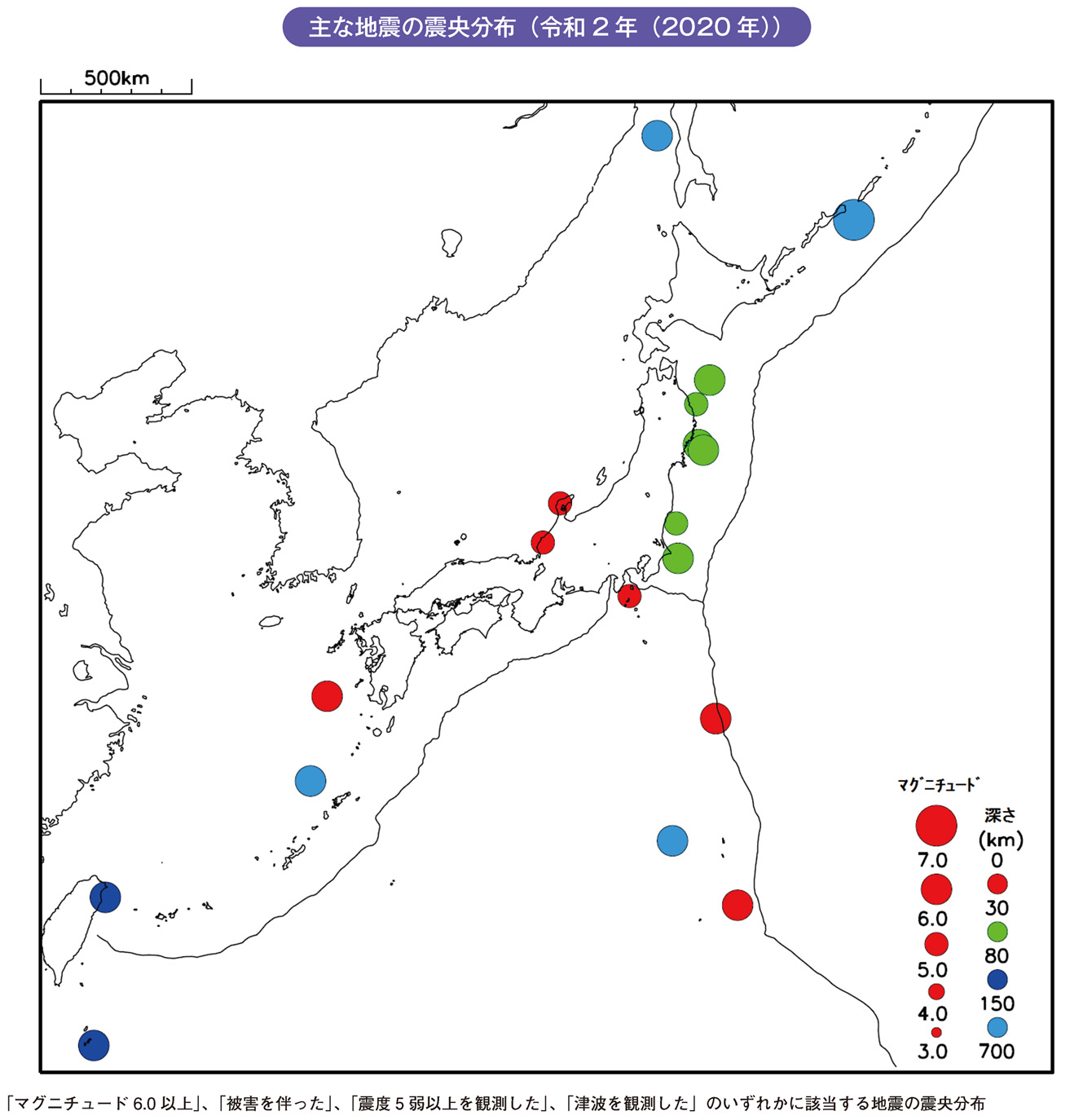

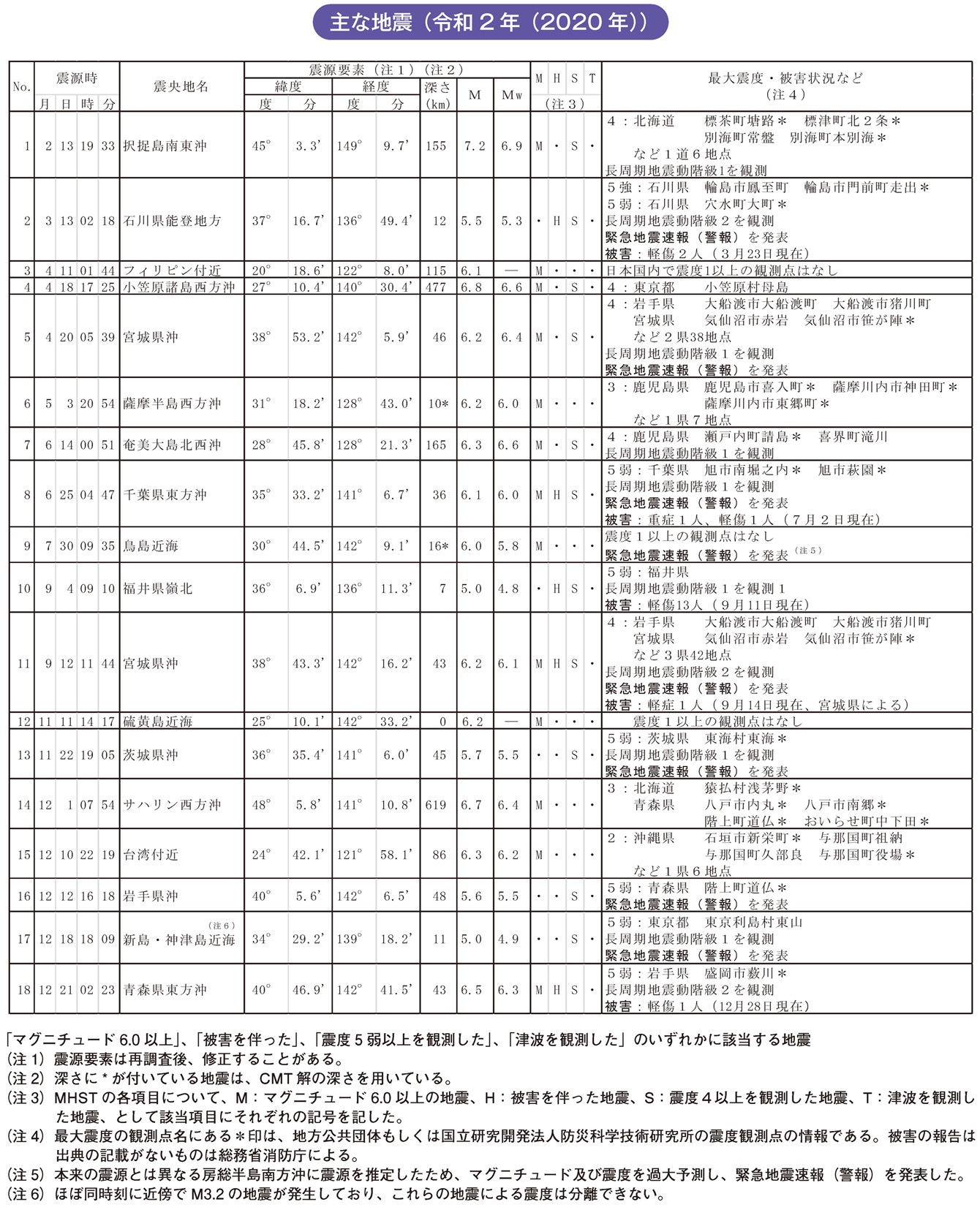

令和2年(2020年)に震度5弱以上を観測した地震は7回(平成31年/令和元年(2019年)は9回)、震度1以上を観測した地震は1,714回(平成31年/令和元年は1,564回)でした。国内で被害を伴った地震は5回(平成31年/令和元年は6回)でした。日本及びその周辺で発生した地震でマグニチュード6.0以上の地震は13回(平成31年/令和元年は18回)でした。また、日本で津波を観測した地震はありませんでした(平成31年/令和元年は1回)。

主な地震活動は下図及び次ページの表のとおりです。

2節 世界の地震活動

令和2年(2020年)(以下、日本時間を基準とする。)に発生したマグニチュード7.0以上又は死者(行方不明者を含む)を伴った地震は16回でした。また、マグニチュード8.0以上の地震はありませんでした。最も規模の大きかった地震は、7月22日にアラスカ半島で発生したモーメントマグニチュード(Mw)7.8(気象庁による)の地震でした。海外の地震により日本で津波を観測した地震はありませんでした。

主な地震活動は表のとおりです。

5章 火山活動

令和2年(2020年)は、西之島、硫黄島、阿蘇山、桜島、薩摩硫黄島、口永良部島、諏訪之瀬島の7火山で噴火が発生しました。また、火山活動の推移に伴い、4火山に対して火口周辺警報を計5回発表しました。

令和2年の日本の主な火山活動は以下のとおりです。そのほかの最新の火山活動の取りまとめについては、気象庁ホームページに掲載している火山活動解説資料をご覧ください(https://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/monthly_v-act_doc/monthly_vact.php)。

○ 草津白根山(白根山(湯釜付近))

湯釜付近浅部を震源とする火山性地震は増減を繰り返しながら推移し、3月28日から29日及び4月30日から5月1日には一時的に増加しました。また、3月28日には振幅の小さな火山性微動や傾斜変動が観測され、6月29日及び11月12日にも振幅の小さな火山性微動が観測されました。噴火は発生していませんが、火山活動は高まった状態で経過していると考えられるため、噴火警戒レベル2(火口周辺規制)を継続しました。なお、湯釜湖水の成分分析では、湯釜への高温の火山性流体の供給が続いていると見られますが、増加を示す傾向は認められていません。地殻変動では、令和元年(2019年)9月上旬頃から湯釜付近の浅部の膨張を示す傾斜変動が観測されていましたが、5月頃から季節変動を超える変動は認められなくなりました。全磁力繰り返し観測では、平成30年(2018年)に、水釜周辺地下の温度上昇を示唆する変化が観測されましたが、それ以降明瞭な変化は認められていません。

○ 浅間山

令和元年(2019年)10月以降、火山活動は静穏に経過していましたが、6月20日頃から浅間山の西側での膨張を示すと考えられる傾斜変動が観測され、山体浅部を震源とする火山性地震が増加しました。また、火山ガス(二酸化硫黄)の放出量の増加や火口底温度の上昇も認められました。このように火山活動が高まり、山頂火口からおおむね2キロメートル以内に影響を及ぼす小噴火の可能性があることから、6月25日に火口周辺警報を発表し、噴火警戒レベルを1(活火山であることに留意)から2(火口周辺規制)に引き上げました。その後、噴火は発生しませんでしたが、山体浅部を震源とする火山性地震は、増減を繰り返しながら引き続き発生し、噴煙量、火山ガス放出量も6月以前と比べ増加した状態が継続したほか、微弱な火映が時々観測されました。傾斜計による観測では、6月下旬頃から浅間山西側での膨張を示すと考えられる傾斜変動がみられましたが、8月中旬頃からほぼ停滞しました。10月頃から再びわずかながらも同様の変化がみられましたが、11月下旬には認められなくなりました。GNSS連続観測では、7月頃から浅間山の西側を挟む基線でわずかな伸びの変化がみられましたが、8月頃からほぼ停滞しています。

○ 西之島

令和元年(2019年)12月から噴火が継続していた西之島では、6月中旬以降、溶岩流出と大量の火山灰噴出を伴う活発な噴火が確認されました。その後、7月に入り溶岩流出は減少し、噴火活動は火山灰噴出が主体となって8月まで継続しました。上空や海上からの観測(海上保安庁、国立研究開発法人防災科学技術研究所、東京大学地震研究所、国立研究開発法人海洋研究開発機構、気象庁)及び気象衛星ひまわりの観測では、8月下旬以降、噴火は確認されず、西之島付近の地表面温度も低下し、8月以降は周囲とほとんど変わらない状態となりました。一方、山頂火口内に噴気や高温領域が確認されており、噴火が再開する可能性があります。これらのことから、12月18日に火口周辺警報(入山危険)及び海上警報を発表し、警戒が必要な範囲を山頂火口からおおむね2.5キロメートルからおおむね1.5キロメートルに縮小しました。

○ 硫黄島

GNSS連続観測では、長期的に島全体の隆起を示す地殻変動がみられています。火山性地震は、4月2日に一時的に増加しましたが、それ以外の期間は、おおむね少ない状態で経過しました。12月28日に、阿蘇台陥没孔でごく小規模な噴火が発生し、海上自衛隊の現地調査によると、阿蘇台陥没孔から100メートル程度まで噴石が飛散していたほか50メートル程度までの泥の堆積が確認されました。硫黄島の島内は全体的に地温が高く、多くの噴気地帯や噴気孔があり、過去には各所で小規模な噴火が発生しています。火山活動はやや活発な状態で推移しており、火口周辺に影響を及ぼす噴火が発生すると予想されることから、火口周辺警報(火口周辺危険)を継続しました。

○ 阿蘇山

中岳第一火口では、6月中旬まで噴火が断続的に継続し、風下側の地域では、噴火による降灰が観測されました。夜間には、高感度監視カメラにより火映が2月20日までの間、阿蘇火山博物館の火口カメラにより火口底の一部での火炎が5月15日までの間、時々、観測されました。火山ガス(二酸化硫黄)の放出量は5月頃まで多い状態で推移しましたが、6月頃より減少傾向となり、やや少ない状態で経過しています。火山性微動の平均振幅は5月頃まで一時的に大きくなることがありましたが、その後はおおむね小さい状態で推移しています。傾斜計では、火山活動に伴う特段の変化は認められず、GNSS連続観測では、深部にマグマだまりがあると考えられている草千里を挟む基線において、7月頃からわずかな縮みの傾向がみられています。6月下旬以降噴火の発生はなく、火山活動が低下した状態で推移したため、8月18日に噴火予報を発表し、噴火警戒レベルを2(火口周辺規制)から1(活火山であることに留意)に引き下げました。

○ 霧島山(新燃岳)

新燃岳火口直下を震源とする火山性地震は、令和元年(2019年)11月以降増減を繰り返しており、1月2日から増加し多い状態となりました。そのため1月2日に火口周辺警報を発表し、噴火警戒レベルを1(活火山であることに留意)から2(火口周辺規制)に引き上げました。その後、噴火は発生しませんでしたが、地震活動は時々活発な状態となることがありました。現地調査では、新燃岳の西側斜面の割れ目付近において、2月から3月頃にかけて噴気や地熱域の拡大が認められました。また、火山ガス(二酸化硫黄)の放出量は4月に増加し、その後の観測でも同程度の放出量を確認しました。10月中旬以降、地震回数は少ない状態になり、噴気や地熱域の拡大傾向及び火山ガス放出量の特段の変化が認められないことから、12月11日に噴火予報を発表し噴火警戒レベルを2(火口周辺規制)から1(活火山であることに留意)に引き下げました。その後、12月18日から再び地震回数が増加したため、12月25日に火口周辺警報を発表し、噴火警戒レベルを1(活火山であることに留意)から2(火口周辺規制)に引き上げました。GNSS連続観測では、霧島山の深い場所でのマグマの蓄積を示すと考えられる基線の伸びは令和元年(2019)年2月以降停滞し、同年7月頃から基線の縮みが認められていましたが、令和2年(2020)年11月頃から停滞しています。

○ 桜島

南岳山頂火口では、噴火活動が令和元年(2019年)9月以降活発となり、3月から6月にかけて噴出規模の大きな噴火の頻度が増加しました。6月4日に発生した爆発では大きな噴石が火口より南南西約3キロメートルの地点まで飛散しているのを確認しました。その後、7月には、噴火回数が減少し噴火活動は低下しましたが、8月以降、噴火活動は緩やかに活発化の傾向を示しています。年間で噴火が432回発生し、このうち爆発は221回でした。噴煙は最高で火口縁上5,000メートルまで上がりました。同火口で夜間に高感度の監視カメラで観測されている火映は、4月以降観測される頻度が減少し、6月3日から観測されなくなりましたが、9月9日以降は再びほぼ連日観測されるようになりました。昭和火口では、噴火は観測されませんでした。火山ガス(二酸化硫黄)の1日あたりの放出量は、おおむね多い状態で経過していましたが、4月から減少傾向となりました。8月以降は増加傾向がみられ、9月下旬から再びおおむね多い状態で推移し、特に10月は20日に6,600トンを観測するなど時々非常に多い状態になりました。鹿児島県が実施している降灰の観測データから推定した火山灰の月別噴出量は、噴火活動が低下した7月以降、減少しました。桜島島内の伸縮計及び傾斜計では、令和元年(2019年)9月上旬以降、ゆるやかな山体の膨張・隆起が観測されていましたが、4月頃からおおむね停滞しました。一部の傾斜計及び伸縮計では、6月下旬から山体膨張を示す緩やかな地殻変動が観測されていましたが、7月下旬以降はおおむね停滞しました。GNSS連続観測では、令和元年(2019年)9月以降桜島島内の基線における山体の隆起・膨張に伴うと考えられる変化が認められましたが、4月頃から停滞しています。広域のGNSS連続観測では、令和元年(2019年)9月以降、姶良カルデラ(鹿児島湾奥部)の地下深部の膨張を示す一部の基線のわずかな伸びが認められており、姶良カルデラ(鹿児島湾奥部)の地下深部では、長期にわたり供給されたマグマが蓄積した状態となっています。桜島では活発な火山活動が継続しており、噴火警戒レベル3(入山規制)を継続しました。

○ 薩摩硫黄島

硫黄岳火口では、噴煙が時々高く上がり、夜間に高感度の監視カメラで火映を時々観測するなど、長期的には熱活動が高まった状態で推移しました。4月29日に噴火が発生し、噴煙は火口縁上1,000メートルまで上がりました。10月6日の噴火では噴煙は火口縁上200メートルまで上がりました。これらの噴火に伴う火砕流や大きな噴石、空振は観測されませんでした。火山性地震は少ない状態で経過しました。火山ガス(二酸化硫黄)の放出量はおおむねやや多い状態で経過しています。これらのことから、噴火警戒レベル2(火口周辺規制)を継続しました。

○ 口永良部島

新岳火口では、断続的に噴火が発生しました。2月3日に発生した噴火では、大きな噴石が火口から約600メートルまで飛散し、火砕流が火口から南西側へ最長1.5キロメートル流下しました。気象衛星では火口縁上約7,000メートルの噴煙が観測されました。その後も、ごく小規模な噴火が時々発生しましたが、8月29日のごく小規模な噴火を最後に観測されていません。火山性地震は3月まで、噴火前に増加するなど、増減を繰り返しましたが、6月頃からおおむね少ない状態となりました。8月頃から再び増減を繰り返しましたが、11月頃から減少傾向となっています。火山性微動は、噴火に伴い、時々発生しました。火山ガス(二酸化硫黄)の放出量は5月頃まで増加傾向で多い状態で推移しましたが、6月頃より減少傾向となりました。8月以降はやや多い状態で経過しています。GNSS連続観測では、島内の基線において、令和元年(2019年)10月頃から平成27年(2015年)の噴火発生前の状態に匹敵するような伸びが観測されていましたが、令和2年(2020年)5月頃から鈍化又は停滞の傾向がみられています。これらのことから、噴火警戒レベル3(入山規制)を継続しました。

○ 諏訪之瀬島

御岳火口では、活発な噴火活動が続いています。特に、4月下旬と10月下旬以降には一段と活発な活動がみられました。4月28日から30日にかけて爆発は116回発生し、大きな噴石が同火口から最大で約800メートルまで飛散しました。また、28日と29日には断続的に空振を伴う振幅の大きな火山性微動が発生し、火口近傍に噴石を飛散させました。このような現象が発生したのは2017年8月以来です。10月下旬以降も活動が活発化し、特に、12月21日から29日にかけては爆発が増加し、433回発生しました。28日には、大きな噴石が火口から南東方向に約1.3キロメートルまで達するような爆発が発生したことから、火口周辺警報を発表し、噴火警戒レベルを2(火口周辺規制)から3(入山規制)に引き上げました。火山性地震は時々増加したものの、おおむね少ない状態で経過していましたが、10月下旬以降、噴火活動の活発化に対応して増加しました。火山ガス(二酸化硫黄)の放出量は3月頃までおおむね多い状態で経過しましたが、4月以降はおおむねやや多い状態で推移しています。十島村役場諏訪之瀬島出張所によると、同火口から南南西4キロメートルの集落で、噴火に伴う降灰、鳴動、爆発音が時々確認されました。