特集 激甚化する豪雨災害から命と暮らしを守るために

1 地球温暖化と大雨リスクの増加

近年、世界各地で大雨による洪水や干ばつなどの自然災害が毎年のように起きています。我が国においても、平成30年7月豪雨や令和元年東日本台風(台風第19号)に伴う豪雨災害などが記憶に新しいところです。これらの近年頻発する豪雨災害や将来の豪雨災害に備える上で、その背景にある地球温暖化の影響を考慮しておく必要があります。

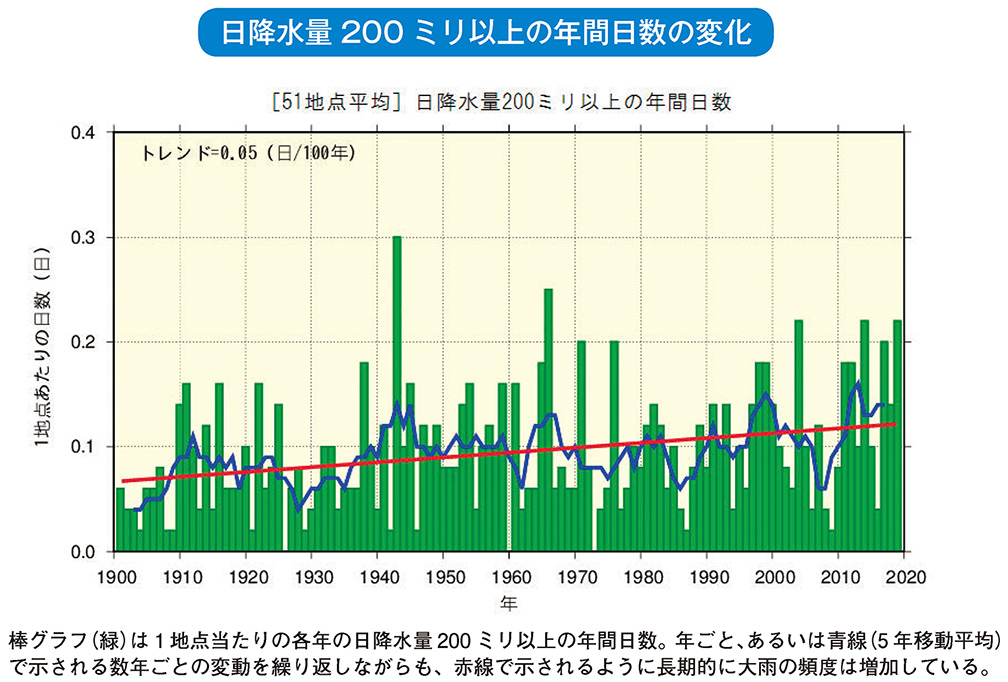

気象庁では、日本の雨の降り方の長期的な変化を監視するため、全国51の観測地点における1901年以降の観測データを解析しています。その約120年にわたるデータによれば、1日の降水量が200ミリ以上という大雨を観測した日数は、増減を繰り返しながらも長期的に見れば明瞭な増加傾向を示しています。1日に200ミリという大雨は、例えば、東京の平年の9月ひと月分の降水量が1日で降ることに相当する災害をもたらしうる大雨です。また、1976年以降と統計期間は短いものの、空間的にきめ細かな観測を行っているアメダス(全国約1,300地点)のデータによれば、「滝のように降る」1時間あたり50ミリ以上の短時間の強い雨の頻度が長期的に増加傾向にあるなど、雨の降り方に変化が見られます。

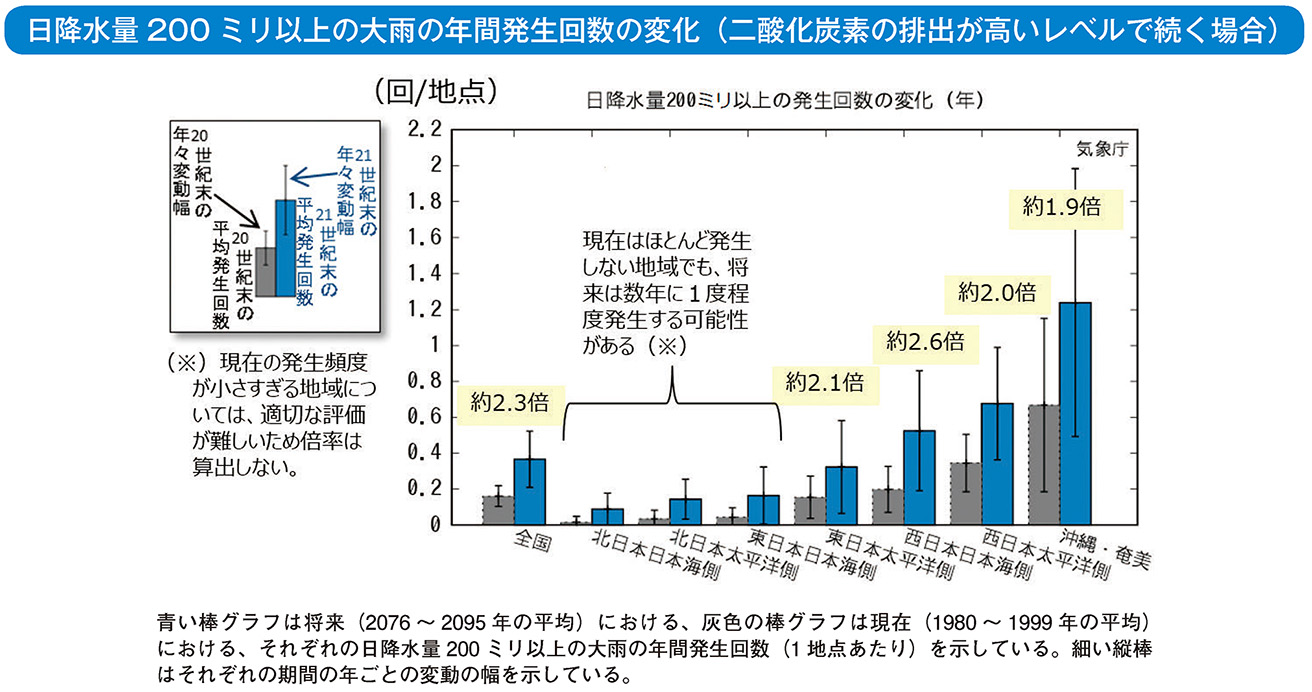

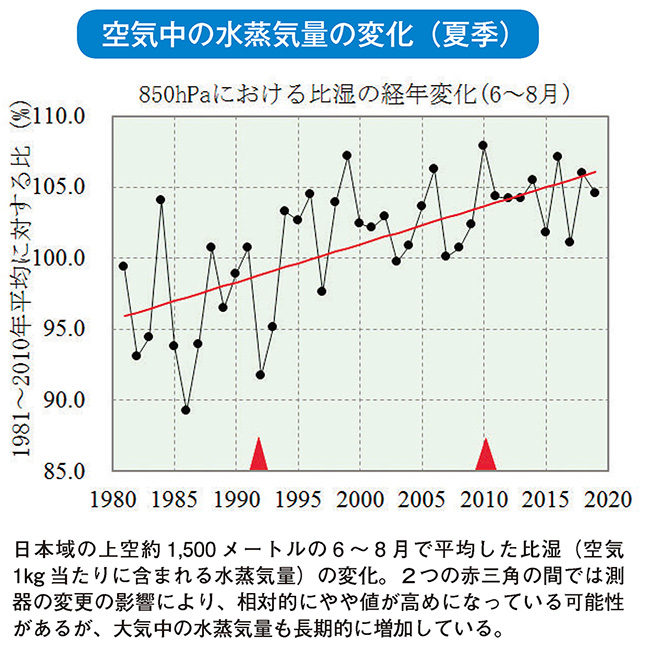

一方、気象庁がスーパーコンピュータで実施した将来予測においても、二酸化炭素等の温室効果ガスの排出が高いレベルで続いた場合の今世紀末のシミュレーションでは、ほぼすべての地域及び季節において1日の降水量が200ミリ以上という大雨や、1時間当たり50ミリ以上の短時間の強い雨の頻度が増加し、ともに全国平均では20世紀末の2倍以上になるという結果が得られており、今後更なる大雨リスクの増加が懸念されます。このように地球温暖化が進むと大雨の頻度の増加や強度の増大が起きることが予測されており、これまでの強雨の変化傾向も地球温暖化の影響が背景にあると考えられています。ではなぜ、地球温暖化により雨の降り方に変化が起きるのでしょうか。雨は、空気中に含まれる水蒸気が水となって地上に降るものです。空気には、気温が高くなるほど水蒸気を多く含むことができるという性質がありますので、気温が高くなることで、一度の大雨がもたらす降水量は一般的に多くなります。

実際に、気象庁の高層気象観測(国内13地点)によるデータから、上空約1,500メートルの空気中に含まれる水蒸気量は増加傾向にあります。これまでに観測され、また将来にも予測されている大雨の頻度の増加や強度の増大は、気温が上がるほど空気中に含むことのできる水蒸気の量も増えるという性質を反映した、温暖化に伴う気候の変化の一つと考えられます。

平成30年7月豪雨や令和元年東日本台風のような、災害をもたらす異常気象が発生した際は、「この異常気象は地球温暖化のせいで起こったのですか」といった問合せを頂くことがあります。しかし、異常気象をもたらす様々な要因の中から、地球温暖化がどの程度影響したかを抽出し評価することは容易でなく、最新の研究課題として世界中で活発に研究が行われています。気象研究所が行った平成30年7月豪雨を対象とした研究では、近年の気温上昇がなかったと仮定して行ったシミュレーション結果と現在の気候状態の下でのシミュレーション結果を比較し、気温上昇がない仮定の場合では6.5%程度降水量が減少するという結果が得られました(気象業務はいま2019、P39(トピックスⅡ-1コラム「地球温暖化で変わりつつある日本の豪雨」)参照)。

地球温暖化に伴い懸念される大雨リスクに備えるためには、近年の雨の降り方の変化や将来予測等の最新の科学的知見を踏まえて対策を講じていくことが不可欠です。気象庁では今後も地球温暖化に伴うリスクに対応していくため、海洋観測や衛星観測を含む地球観測や気候変動の研究を行う国内外の機関と連携し、最新の科学的知見に基づいた気候変動の監視・予測情報の充実・強化を行い、防災・減災をはじめとする地球温暖化対策に活かされる情報を発信していきます。

2 豪雨災害から命を守るために ~防災気象情報の伝え方改善に向けた取組~

近年の豪雨災害の中でも「平成30年7月豪雨」は死者が200名を超えるなど、その甚大な被害から「平成最悪の豪雨災害」と報道されています。この記録的な災害を受け、気象庁では学識者に加え、報道関係者、自治体関係者、関係省庁による「防災気象情報の伝え方に関する検討会」(以下本特集において「検討会」という。)を開催し、平成31年(2019年)3月に「防災気象情報の伝え方の改善策と推進すべき取組」(報告書)を取りまとめました。この報告書では、この災害における防災気象情報と避難状況等の検証結果を踏まえ、以下の4点を課題として整理しました。気象庁では令和元年(2019年)出水期から課題を解決するための取組に着手しています。

課題1 気象庁(気象台)等が伝えたい危機感等が、住民等に十分に感じてもらえていない

課題2 防災気象情報を活用しようとしても、使いにくい

課題3 気象庁の発表情報の他にも防災情報が数多くあり、それぞれの関連が分かりにくい

課題4 大雨特別警報の情報の意味が住民等に十分理解されていない

(1)気象庁(気象台)のもつ危機感を効果的に伝える取組

気象庁では、防災対応を行う市町村をより効果的に支援するため、災害時に気象防災対応支援チーム(JETT)を都道府県や市町村の災害対策本部等に派遣し、きめ細かい気象解説を行うとともに、平時には「あなたの町の予報官」を核とした自治体防災力を向上させる取組等を実施しました。また、住民の防災気象情報に対する理解を促進するための方策として、報道機関や気象キャスターと連携して、情報利用の訓練を行うワークショップを実施しました。さらに、防災情報専用ツイッターによる住民への情報発信や、多言語による防災気象情報の提供を開始するとともに、地方整備局等と気象台による合同説明会を実施する等、気象台のもつ危機感を効果的に伝えるための取組についても実施しました。

(2)防災気象情報をより一層活用しやすくする取組

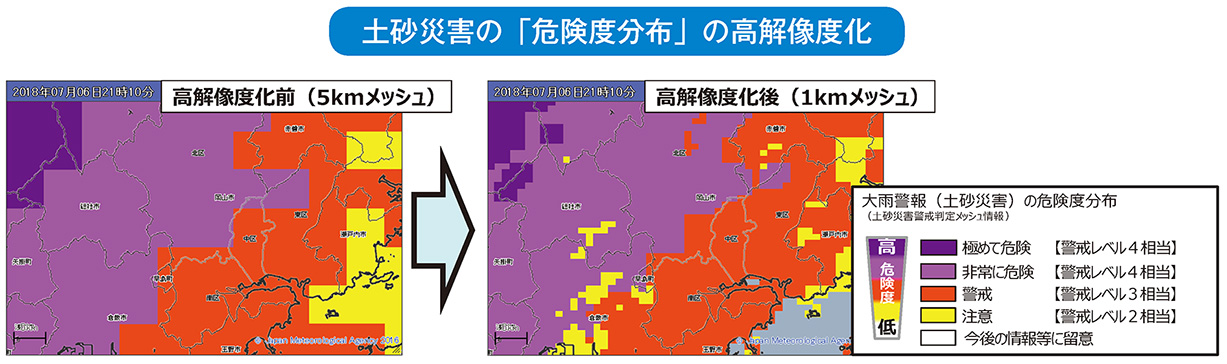

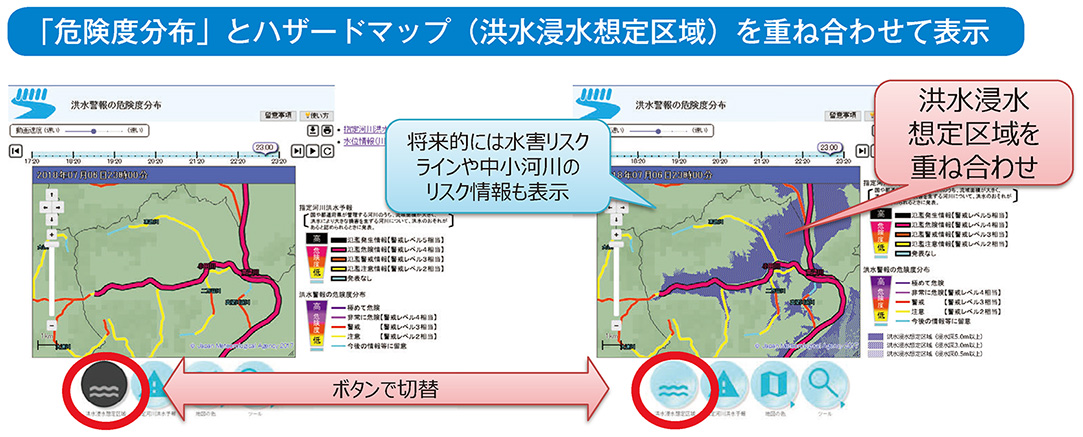

自らがいる場所の土砂災害の危険度を的確に把握いただき、避難の必要性をより一層認識いただくため、6月28日に土砂災害の「危険度分布」をこれまでの5キロメートル単位から1キロメートル単位に高解像度化しました。また、公募に応じた事業者の協力を得て、「危険度分布」の危険度が高まったときにメールやスマホアプリでお知らせするプッシュ型の通知サービスを7月10日より開始しています。この通知を受信し、居住する市町村内の危険度の高まりを「危険度分布」の地図で確認いただくことで、避難が必要とされる地域を把握することができます。加えて、大雨の危険度とあわせて、洪水や土砂災害等、起こりうる災害も想定できるよう、12月24日から「危険度分布」と各種ハザードマップ(洪水浸水想定区域、土砂災害警戒区域)を重ね合わせて表示するよう気象庁ホームページの改修を実施しました。

さらに、防災気象情報への信頼感を高めるため、河川管理者や都道府県等の関係機関と気象庁が連携して防災気象情報の精度検証や発表基準の改善を適時に行い、広く周知する取組を推進しています。令和元年度は、防災気象情報と被害との関係を分析した結果や、大雨特別警報等を発表した事例における雨量の予測と実際の状況等について速報的にまとめた資料を気象庁ホームページに掲載しました。

(3)各種の防災情報を効果的に分かりやすくシンプルに伝える取組

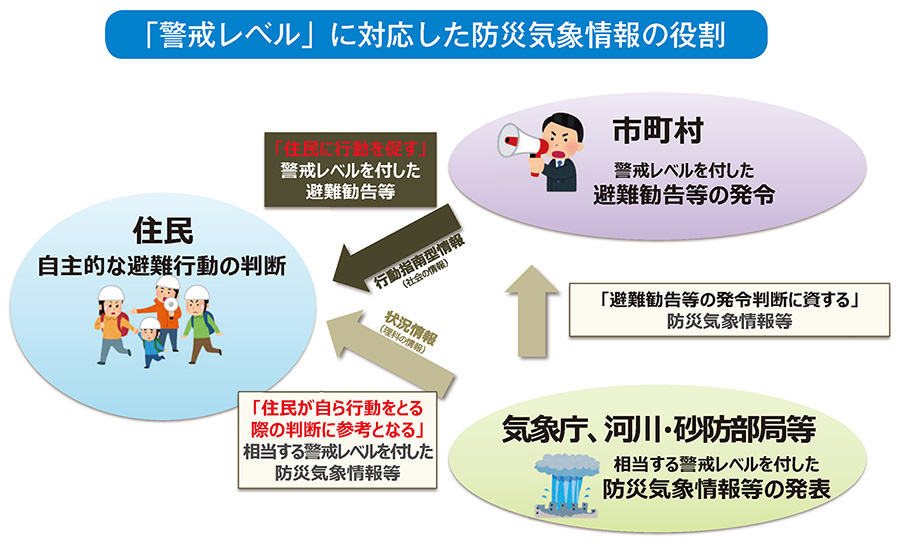

平成31年(2019年)3月に「避難勧告等に関するガイドライン」(内閣府)が改定され、防災情報を、住民のとるべき行動が分かるよう、5段階の警戒レベルを明示して提供するとされました。このことを受け、防災気象情報についても、令和元年5月から順次、防災気象情報を発表する際に、どの警戒レベルに相当するかが分かるように明示して提供し、住民の自主的な避難行動の判断を支援しています(第1部1章1節(1)参照)。

(4)大雨特別警報について理解を促進するための取組

大雨特別警報の持つ意味について、住民等の理解を促進するため、その位置づけや役割(第1部1章1節(1)参照)について、様々な機会を捉えて周知を強化しています。また、局地的な大雨に対しても大雨特別警報を精度よく発表できるよう、「危険度分布」の技術を活用した土砂災害の新たな基準値を導入し、伊豆諸島北部において、10月11日から先行的に運用を開始しました。

コラム 緊急時の記者会見に手話通訳を導入

気象庁では、災害の発生が事前に予測される場合や大きな地震が発生した場合などに、マスメディアを通じて気象庁の持つ危機感や防災上注意いただきたい点などを呼びかけるため、夜間休日を問わず、緊急の記者会見を開催しています。

この記者会見では、それをお聞きになった方に即座に避難等の防災対応をとっていただきたい旨を呼びかける場合があります。記者会見での呼びかけは主に口頭で行うため、聴覚に障害をお持ちの方への伝達が課題となっていました。これを改善するため平成31年(2019年)3月から、緊急時に開催する記者会見に手話通訳を導入しました。気象庁では、より多くの方に気象庁の持つ危機感が伝わるよう引き続き改善に努めていきます。

コラム 台風・高潮災害の怖さを忘れぬために

~伊勢湾台風60年シンポジウム「台風と高潮」~

伊勢湾台風の来襲からちょうど60年であることを受けて、令和元年(2019年)9月14日(土)に伊勢湾台風60年シンポジウム「台風と高潮」を開催しました。

シンポジウムの前半では、台風の予測技術の変遷や東京湾における高潮防災の取組、防災情報と報道のあり方について講演いただきました。また、後半では出演者の皆様によるパネルディスカッションを行い、高潮災害の特徴について議論が行われました。また、東京湾周辺のゼロメートル地帯における高潮災害を想定した事前避難計画等が紹介され、登壇者はそれぞれの知見から議論を交わしました。

本シンポジウムには約300名が来場し、会場はほぼ満員となりました。参加者からは講演やディスカッションの内容について熱心な質問が飛び交う等、台風や高潮への防災に対する関心の高さがうかがえました。

3 令和元年の風水害と新たな課題への対応

(1)令和元年の災害

令和元年も台風に伴う大雨や暴風等により各地で大きな被害が発生しました。これらの災害への対応において新たな課題も明らかになっており、気象庁では、今後の対応について検討を進めています。

ア.令和元年東日本台風(台風第19号)

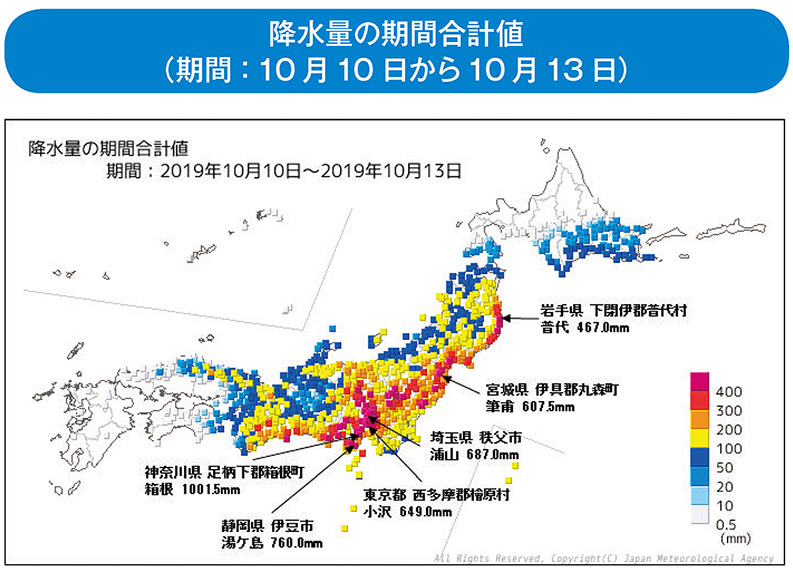

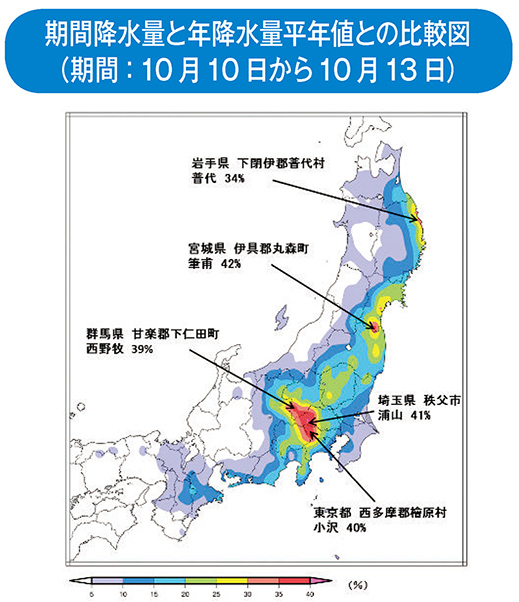

10月10日から13日にかけての令和元年東日本台風の接近・通過に伴い、東日本から東北地方を中心に広い範囲で大雨となり、総降水量は神奈川県箱根で1,000ミリに達し、東日本を中心に17地点で500ミリを超えました。これにより、年降水量の平年値の4割を超える大雨となったところがありました。

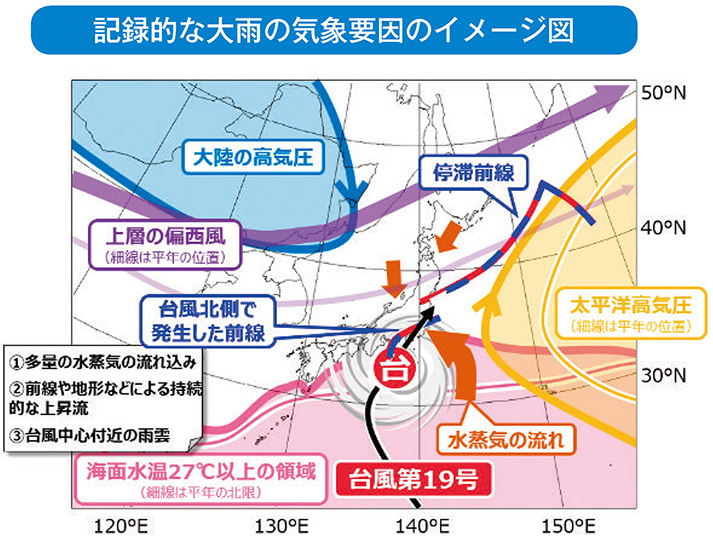

この令和元年東日本台風により記録的な大雨をもたらした気象要因は、次の3つと考えられます。

(1)大型で非常に強い勢力をもった台風の接近による多量の水蒸気の流れ込み

(2)台風北側の前線の形成・強化及び地形の効果などによる持続的な上昇流の形成

(3)台風中心付近の発達した雨雲の直接的影響

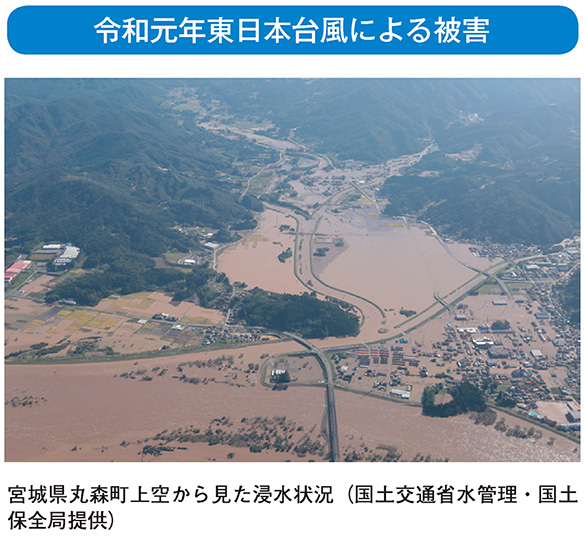

この大雨の影響で、東日本を中心に、広い範囲で河川の氾濫が相次いだほか土砂災害や浸水害が発生し、死者104人、行方不明者7人となりました。また、住家の全半壊は約33,000棟、浸水家屋は約31,000棟に達しました。

※ 被害に関する情報は令和2年4月10日内閣府とりまとめ等による。10月25日からの大雨による被害を含む。

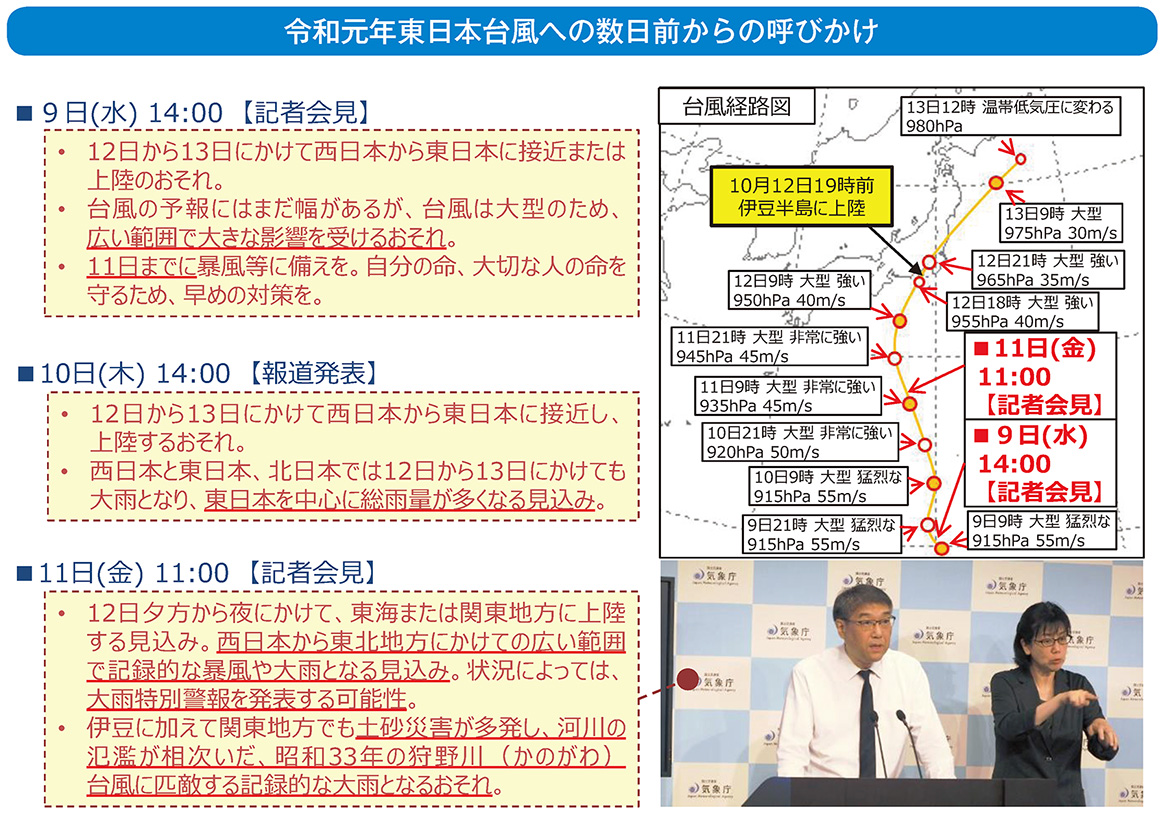

令和元年東日本台風は、10月の三連休に接近または上陸するおそれがあったことから、様々な主体がイベントの中止・延期、計画運休やタイムライン対応などの事前判断が行えるよう、台風上陸の3日前というこれまでにない早いタイミングで記者会見を実施しました。また、台風上陸前日には、予想される雨量が尋常でない記録的なものとなるおそれがあることを示すため、「狩野川台風に匹敵」と甚大な被害をもたらした過去事例を引用し、最大級の警戒を呼びかけました。各地の気象台でも段階的に防災気象情報を発表するとともに、ホットライン等により気象台から直接市町村長等に危機感を伝えました。この記録的な大雨により、13都県に大雨特別警報を発表したほか、15の河川で氾濫発生情報を発表しました。

イ.令和元年房総半島台風(台風第15号)

9月7日から9日にかけての令和元年房総半島台風はその接近・上陸に伴い、各地に暴風をもたらし、東京都神津島で最大風速43.4メートル、最大瞬間風速58.1メートル、千葉県千葉で最大風速35.9メートル、最大瞬間風速57.5メートルを観測するなど伊豆諸島と関東地方南部の6地点で最大風速30メートル以上の猛烈な風を観測し、関東地方を中心に19地点で最大風速の観測史上1位の記録を更新しました。

この影響で、千葉県を中心に住家4,269棟が全半壊、70,397棟が一部破損する被害が発生したほか、千葉県では電柱の倒壊や倒木が相次ぎ、最大約934,900戸で停電が発生しました。また、大雨の影響で浸水害や土砂災害が発生しました。

※ 被害に関する情報は令和元年12月5日内閣府とりまとめ等による。

この台風は、記録的な暴風となるおそれがあることから、台風上陸前日に記者会見を実施し、首都圏を含め、急激に風が強まることなどについて厳重な警戒を呼びかけたほか、各地の気象台でも段階的に防災気象情報を発表して危機感を伝えました。

ウ.令和元年10月24日から26日にかけての大雨

日本の太平洋沿岸に沿って進んだ低気圧と日本の東海上を北上した台風第21号の影響により、10月24日から26日にかけて、関東地方から東北地方の太平洋側を中心に大雨となりました。特に千葉県や福島県では、当初の予想を上回り、この3日間の総降水量が200ミリを超えたほか、3、6時間降水量の観測史上1位の値を更新する記録的な大雨となり、土砂災害、浸水害、河川の氾濫が発生しました。

令和元年東日本台風の被災地では、少ない雨でも土砂災害や洪水が発生するおそれがあったことから、大雨が予想される前日に報道発表を行い、警戒を呼びかけました。加えて大雨の当日には、当初の予想を上回る記録的な大雨となる旨を、地元の気象台が臨時の図形式情報を発表して呼びかけました。

(2)新たに明らかとなった課題

甚大な水害や土砂災害が広域で発生したこれらの台風等について、令和2年(2020年)1月に改めて検討会を開催しました。検討会では以下のような課題が示されました。

① 大雨特別警報の解除にあたり、解除後も引き続き大河川の洪水に対する警戒が必要であることへの注意喚起が十分でなく、解除が安心情報と誤解された可能性があった。

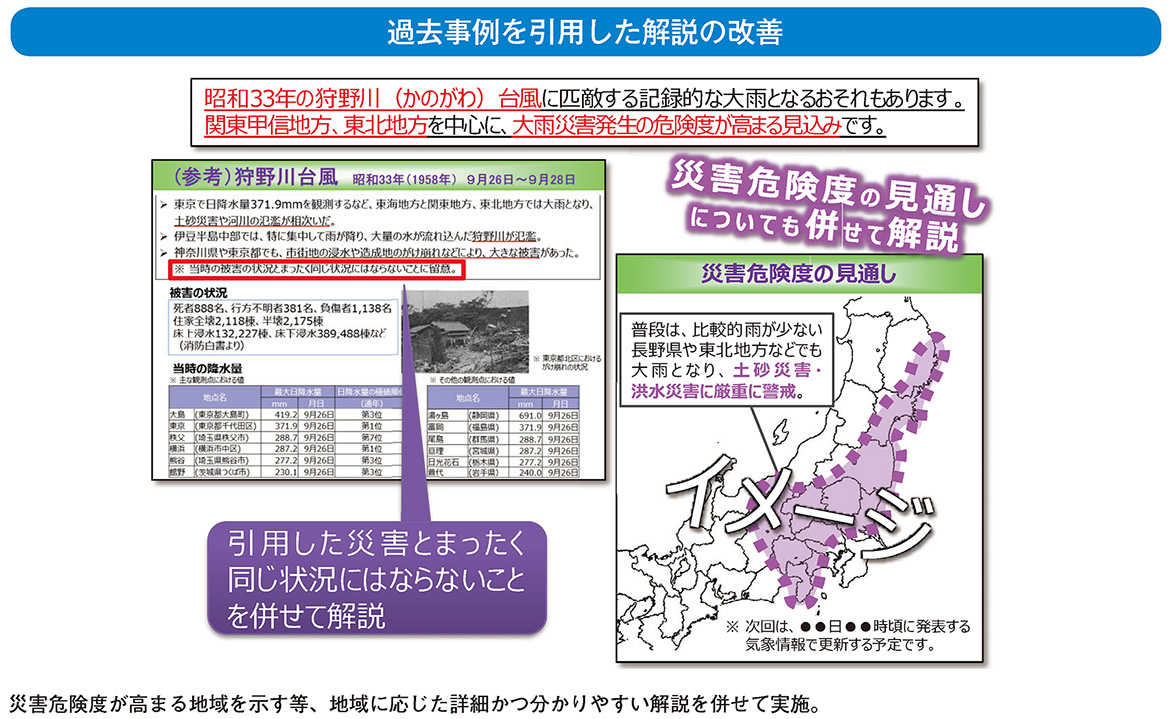

② 「狩野川台風」を引用して記録的な大雨への警戒を呼びかけたが、強い危機感が伝わっていない地域もあった。

③ 何らかの災害がすでに発生しているという、警戒レベル5相当の状況に一層適合させるよう、大雨特別警報の発表基準や表現の改善が必要。

④ 「危険度分布」の認知や理解が依然として不十分。

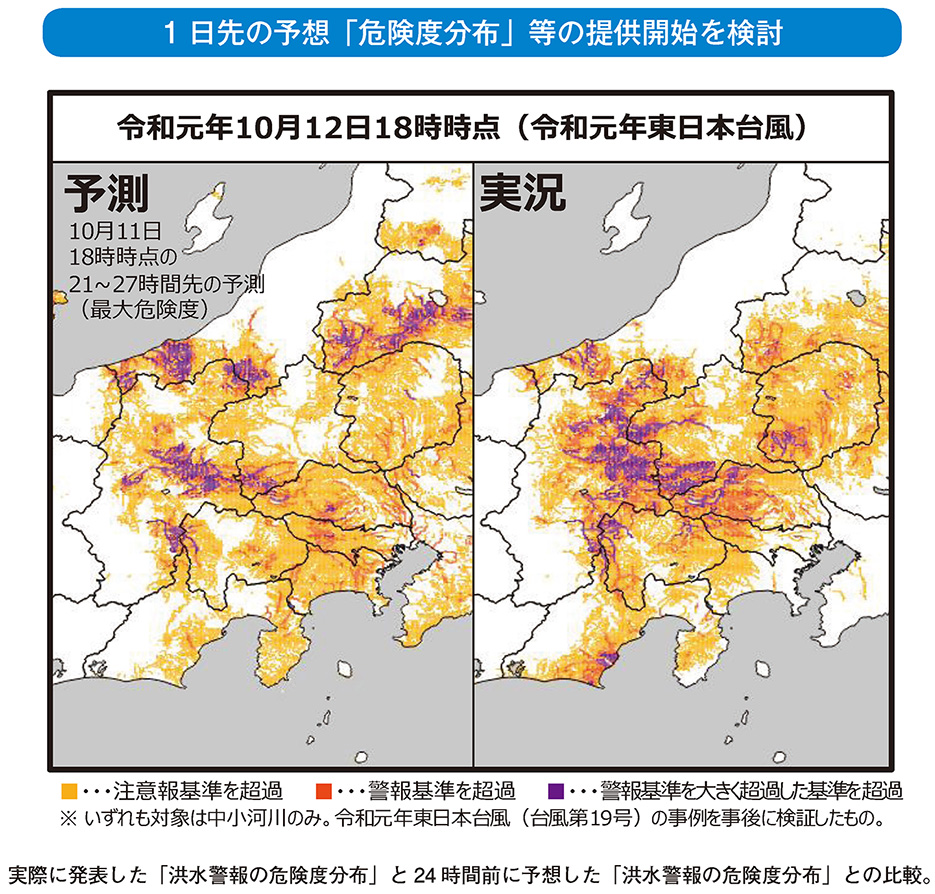

⑤ 災害危険度の高まりについて、長時間の予測を提供できていない。

(3)新たな課題への対応策

これらの課題について、令和2年1月から3月にかけて検討会において議論いただくとともに、3月31日に報告書がとりまとめられ、それぞれの課題に対応して今後気象庁が取り組むべき対応策が示されました。

① 大雨特別警報解除後の洪水への警戒を促すため、警報への切替に合わせて、今後の洪水の見込みを発表。また、警報への切替に先立って、本省庁の合同記者会見等を開催することで、メディア等を通じた住民への適切な注意喚起を図るとともに、SNSや気象情報、ホットライン、JETTによる解説等、あらゆる手段で注意喚起を実施。

② 特定の地域のみで災害が起こるかのような印象を与えないよう、過去事例を引用する際には、災害危険度が高まる地域を示す等、地域に応じた詳細かつ分かりやすい解説を実施。

③ 大雨特別警報について、警戒レベル5相当の状況に一層適合させるよう、災害発生との結びつきが強い「指数」を用いて新たな基準値を設定し、精度を改善する取組を推進。

④ 「危険度分布」を住民自ら避難の判断に利活用できるよう、「危険度分布」の認知度・理解度を上げるための広報を更に強化。また、「危険度分布」の通知サービスについて、住民の自主的な避難の判断によりつながるよう、市町村をいくつかに細分した通知の提供に向けて検討。

⑤ 台風による大雨など可能な現象については、1日先までの雨量予測を用いた「危険度分布」等による、より長時間のリードタイムを確保した警戒の呼びかけを検討。

このほか、暴風災害への呼びかけの改善や警戒レベルにより適合した高潮警報の見直しなどの対応策も示されました。

気象庁では、これらの取組を関係機関と連携して実施し、防災気象情報の伝え方の改善に努めてまいります。

コラム 台風接近に伴う東海道新幹線の計画運休

東海旅客鉄道株式会社 新幹線鉄道事業本部

指令担当部長

堀部 克実

東海道新幹線における計画運休の考え方は、第一にお客様の安全を確保することです。また、お客様がご乗車いただいている列車を長時間にわたり、途中駅や駅間で立ち往生させることは避けなければなりません。そのため、その時々の気象情報を収集し、可能な限り早い段階でお客様へのご案内を行い、安全に、ご迷惑をおかけしないように運行することを基本としています。

この考え方を基に、台風の接近などに伴い、列車への影響が見込まれる場合、①影響が想定される範囲(台風の大きさ・雨量・風速・進路・速度)②各駅においてお客様を滞留させてしまうリスク③駅間で列車が止まり、長時間足止めを余儀なくさせてしまうリスク等の状況を総合的に勘案し、お客様への早期告知を目的として、事前に計画運休を決定しています。令和元年に発生しました台風第19号は、これまで経験したことのない大型で、特に大雨を伴った台風でした。東海道新幹線では、台風の影響を最も強く受ける10月12日に、ほぼ全面運休としました。運行計画の策定にあたっては、12日が3連休の初日にあたり、多くのお客様のご利用が予想されたことから、極力前広に計画運休の実施とその詳細を明らかにすることが適切と考えました。まず、9日夕刻に計画運休の可能性を発表しました。その後、台風が当初の予想より早く接近することになったため、計画運休も前倒しし、11日午前10時に計画運休の詳細を発表するとともに、ホームページやツイッターなどを通してお客様へのお知らせに努めました。計画運休前日の11日は、元々3連休前の金曜日で大変多くのご予約を頂いている中、更に台風接近のために旅行行程を早められたお客様が加わり、各列車は夕刻より大変多くのお客様で混み合うことが想定されました。そのため、臨時列車を追加で設定し、出来得る限りの対応に努めました。台風が当社エリアを通過した後は、なるべく早い運転再開を目指し、13日未明から設備の損傷確認と線路内の飛来物除去に努めました。結果、13日は始発から列車の運行を行うことが出来ましたが、富士川の水位が高かったことなどにより、一部区間で速度を落として運転したため午前中は遅延が発生しました。

これまでの台風もそうでしたが、刻々と変化する気象情報の把握が最も重要で、その予報が列車の運行計画の判断に大きく影響します。より精度の高いタイムリーな気象予測に期待するとともに、お客様への的確なご案内が極めて大切であると改めて認識し、今後もより適切な対応に努めてまいります。

4 防災気象情報を支える新たな技術

防災気象情報は気象等の観測や予測といった専門的な技術の上に成り立っています。情報の改善には技術の進歩は欠かせません。気象庁ではこれまでも最新の科学技術を導入することにより、情報の改善を図ってきました。ここでは、防災気象情報を支える技術の進歩に関する近年の主な取組を紹介します。

(1)全球モデルの初期値作成処理の高度化

気象庁では、天気予報や大雨・暴風などの注意報・警報等の作成を数値予報に基づいて行っています。数値予報は、地球上の大気を格子点状に分割して気温、湿度、風などの値の時間変化を物理学の法則に基づきスーパーコンピュータを使って計算するものです。この予測計算では、基となる計算を開始する時間の値(初期値)が精度に大きく影響するため、様々な観測データを利用して初期値を作成します。

今般、全球モデルの初期値作成処理において、人工衛星搭載のマイクロ波放射計より得られる観測データを、これまで利用できなかった雲・降水域でも利用できるようにしました。これにより悪天下においても観測情報を反映したより現実に近い初期値の作成が可能となりました。

また、一般に低気圧や前線付近などでは、予測誤差が大きくなる(予測に不確実性がある)ため、観測データをより積極的に利用して初期値作成を行う必要がありますが、従来の手法では、気象条件に応じた予測の不確実性の違いを十分に扱うことができませんでした。今回の改善では、予測の不確実性の把握ができる技術「アンサンブル手法」と従来手法を組み合わせることで、この課題を解決しました。これらを令和元年(2019年)12月に導入し、台風進路予測と降水予測を改善させることができました。

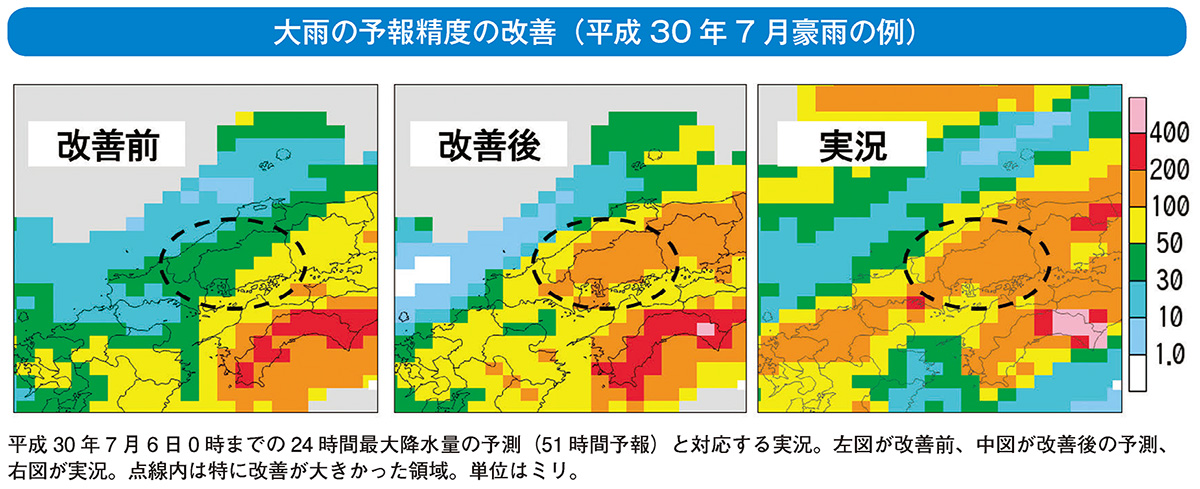

下図は、平成30年7月豪雨で大雨が発生する2日前の時点における、改善前と改善後の予測を示しています。被害の大きかった広島市から呉市付近の24時間最大降水量の予測は、実際に観測された雨量に近いものとなりました。

(2)台風進路予報の改善

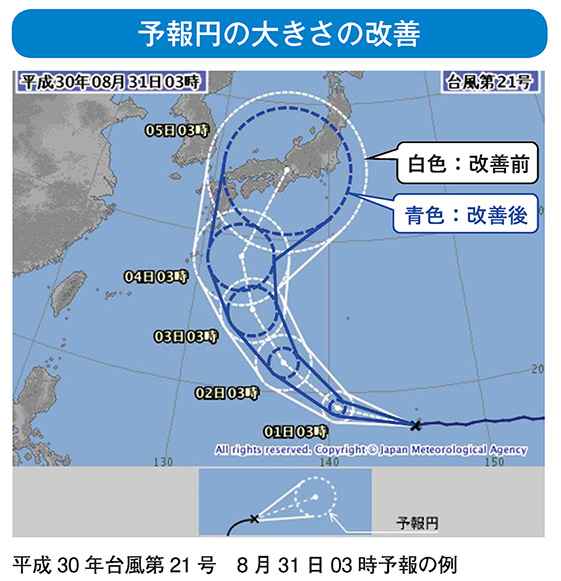

台風の進路予報では、予報そのものに加えて予報の信頼度に関する情報もお伝えしています。信頼度は、台風の中心が70%の確率で入ると予想される範囲を「予報円」として表現しています。この予報の信頼度の表現について、令和元年(2019年)6月に改善を実施しました。まず、近年の台風進路予報の精度向上により、最新の進路予報の検証結果から、予報円の半径をこれまでよりも平均して約20%小さくできることが確認できました。これを踏まえ、予報円の絞り込みを実施しました。

また予報円は、従来は主に台風の進行方向と速度ごとに統計的に算出していましたが、数値予報モデルで当該台風の進路予報を複数行った結果のばらつきを基に算出する手法に変更しました。これにより、予報の信頼度をより的確に予報円に反映できるようになりました。

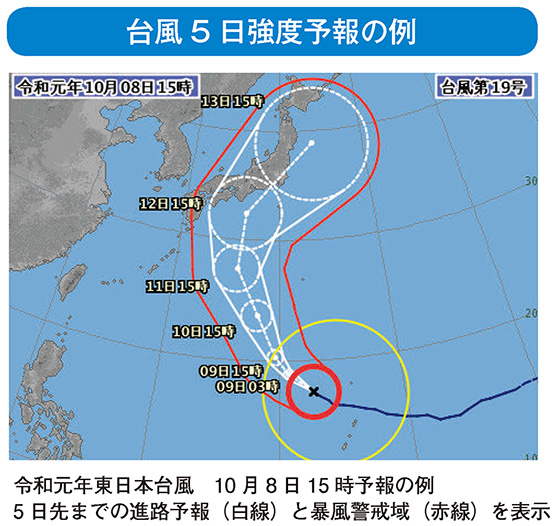

(3)台風5日強度予報の開始

台風予報の精度向上を踏まえ、平成31年(2019年)3月14日から、それまで3日先まで発表していた台風強度予報を5日先まで延長して発表することとしました。これにより、4日先や5日先に台風が日本に接近することが予想される場合、台風接近時の防災行動計画(タイムライン)に沿った自治体等の防災対応を、より早い段階から効果的に支援することが可能となりました。

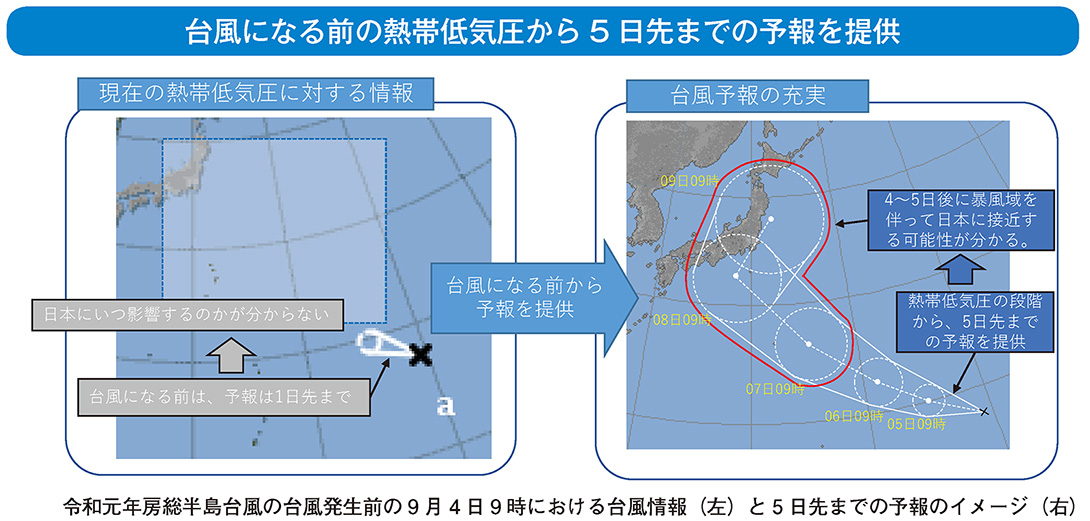

(4)台風発生前からの台風5日予報の開始

現在、台風になる前の熱帯低気圧に対しては、1日先までの予報を発表していますが、日本近辺で台風となり、その後すぐに日本に接近するような台風については、台風発生前の段階での予報の期間が短いため、この段階での対策が取りにくく、事前の対策が間に合わない可能性があります。このような台風に対しても、事前に十分に具体的な防災対策が取れるよう、令和2年(2020年)9月から、24時間以内に台風に発達すると見込まれる熱帯低気圧に対する5日先までの予報を開始する予定です。

コラム 災害をもたらした台風の実態に迫る

気象研究所では、令和元年(2019年)に日本に深刻な被害をもたらした台風及びそれに伴う諸現象の実態を解明することを目的として、令和元年10 月15 日に緊急研究を立ち上げました。この研究は、従来の研究部を横断する体制とするとともに、大学等の研究者とも連携して実施しました。この緊急研究で得られた主な成果を、以下に紹介します。

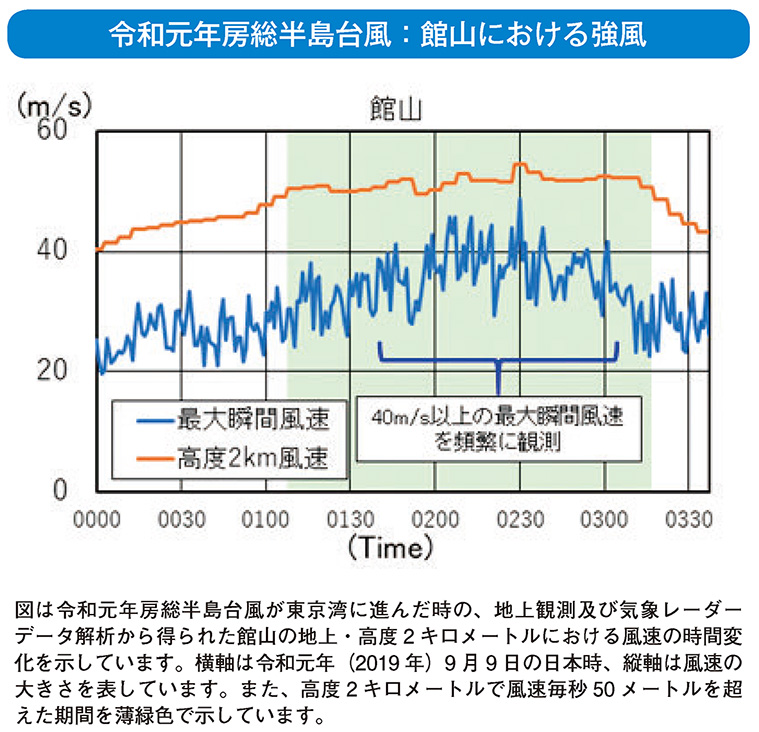

まず、地上観測による令和元年房総半島台風(台風第15号)の最大風速・風向の解析結果から、この台風は、令和元年東日本台風(台風第19号)や平成30年(2018年)台風第21号と比較して、台風中心近傍において強い最大風速が集中していたことが明らかとなりました。また、気象レーダーデータの解析結果から、千葉県南部で地上風が強まっていた時間帯において、高度2キロメートル上空で風速毎秒50メートルを超える風が最大で2時間にわたり吹き続けたことが示されました。この台風が三浦半島及び東京湾を通過する際には、台風の中心付近の降水分布はより円形に近い構造となり、台風の強さは維持されていました。こうした暴風分布と構造変化は近年の日本に上陸した台風には見られない特徴でした。

次に、令和元年東日本台風の降水の特徴について調査した結果を紹介します。この台風は、気象レーダーデータや雷監視システムによる観測結果から雲氷はほとんど見られなかったため、融解層より下での対流により雨量が増大したことが示唆されました。また、日本広域に広がった降水分布における地形の影響を定量的に見積もるシミュレーションを行った結果から、前線の影響により東日本の広域で降水が広がったこと、関東地方の山地から伊豆半島にかけての領域、阿武隈高地や栃木県の山岳の南東から東斜面、新潟県上越地方の山岳の北斜面などで見られた局地的な降水量の増大には、前線よりはむしろ地形の影響があったことが示唆されました。

本緊急研究では、高波、高潮を含む台風及び諸現象に関する観測データや再解析データの収集・即時解析、数値シミュレーションの実施・即時解析を優先して実施しました。今後は、緊急研究で得られた知見を踏まえ、引き続き、台風の発達、構造変化や、大雨、強風、高波、高潮をもたらすメカニズムを解明すべく、研究を進めていきます。これらの研究成果を通じて、強風や豪雨の監視や予報の改善に貢献していきます。