第2部 気象業務を高度化するための研究・技術開発

1章 大気・海洋に関する数値予報技術

1節 数値予報とは

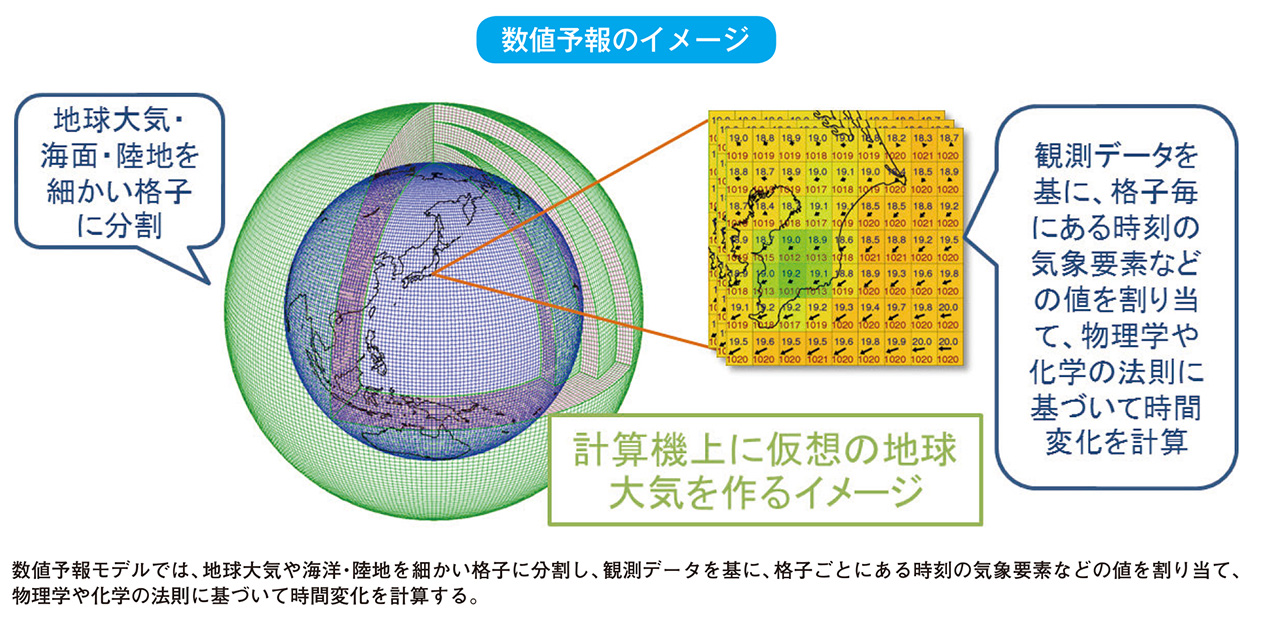

数値予報とは、計算機(コンピュータ)を用いて地球大気や海洋・陸地の状態の変化を数値シミュレーションによって予測するものです。具体的には、最初に地球大気や海洋・陸地を細かい格子に分割し、世界中から送られてくる観測データに基づき、それぞれの格子に、ある時刻の気温、風などの気象要素や海面水温・地面温度などの値を割り当てます。次に、こうして求めた「今」の状態から、物理学や化学の法則に基づいてそれぞれの値の時間変化を計算することで「将来」の状態を予測します。この計算に用いるコンピュータプログラムを「数値予報モデル」と呼んでいます。

数値予報を日々の予報作業で利用するためには、複雑かつ膨大な計算を短時間に行う必要があることから、高速なコンピュータ(スーパーコンピュータ)を活用しています。気象庁は昭和34年(1959年)にわが国の官公庁として初めて科学計算用の大型コンピュータを導入し、数値予報業務を開始しました。その後、数値予報技術や気象学などの進歩とコンピュータの技術革新によって高精度できめ細かな予報が可能となり、今日では数値予報は気象業務の基盤となっています。

2節 数値予報モデルの現状

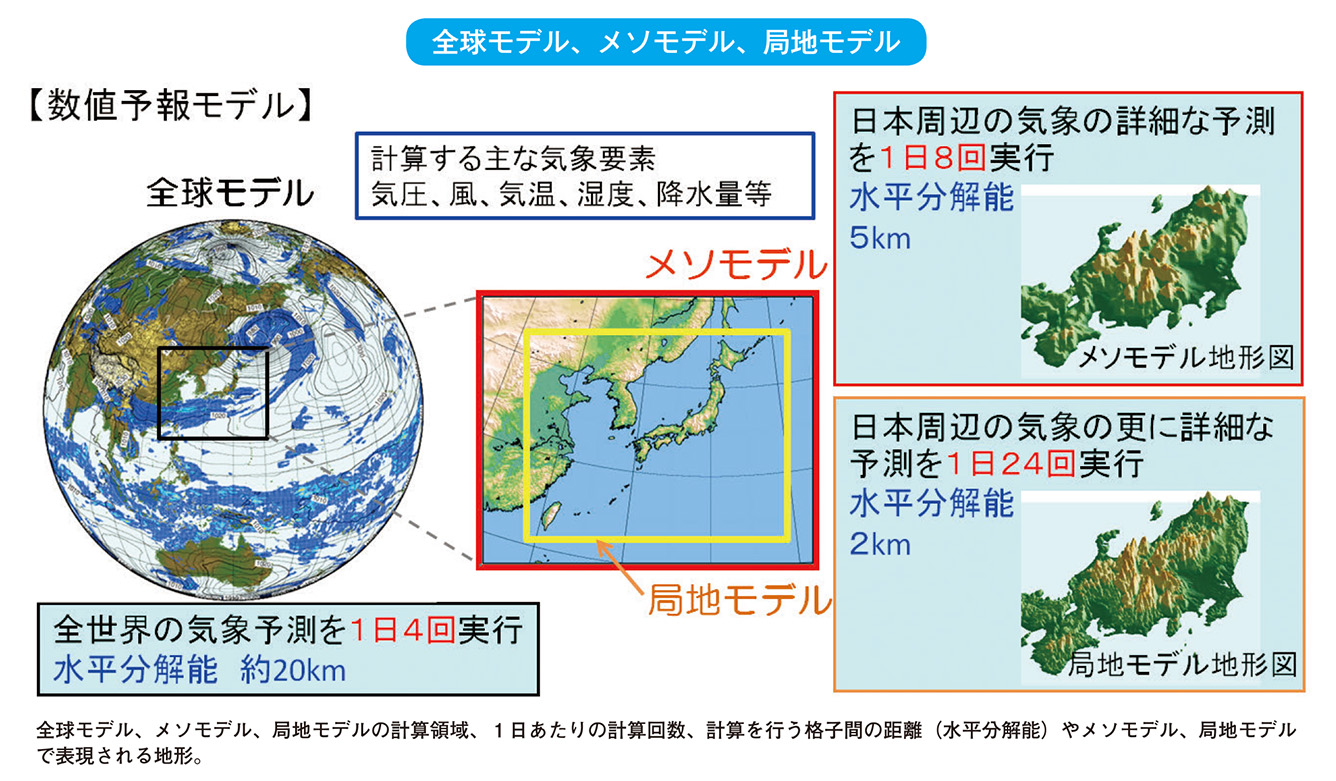

(1)全球モデル、メソモデル、局地モデル

気象庁では予測対象にあわせて複数の数値予報モデルを運用しています。「全球モデル」は、地球全体を対象領域として大気の状態を予測する数値予報モデルで、明後日までの府県天気予報、台風予報、週間天気予報や1か月予報、航空機や船舶向けなどの予報に利用しています。「メソモデル」及び「局地モデル」は、全球モデルより計算を行う格子を細かくし、日本周辺を対象として大雨や暴風などの災害をもたらす現象の予測を行う数値予報モデルで、警報・注意報など防災気象情報や、飛行場予報・悪天予想図など航空機の安全運航のための気象情報の作成などに利用しています。

(2)季節予報モデルと長期再解析

1か月を超える時間スケールの予報では、大気の変動と海洋の変動は互いの影響を強く受けます。このため、3か月予報、暖候期予報、寒候期予報やエルニーニョ現象を予測する「季節予報モデル」には、大気と海洋の変動を一体として予測する大気海洋結合モデルを使用しています。

また、異常気象の分析を含めた気候の監視や季節予報をより的確に行うためには、過去の気候も出来るだけ正確に把握しておく必要があります。このため、過去数十年にわたって蓄積した観測データを、最新の数値予報技術により分析する「長期再解析」にて過去の気候データを作成し、気候の監視や季節予報に活用しています。長期再解析JRA-55では昭和33年(1958年)以降の気候データを作成し、平成26年(2014年)から利用しています。

(3)海に関する数値モデル

海洋の様々な現象を把握・予測するために、「波浪モデル」、「高潮モデル」、「海況モデル」、「海氷モデル」といった各種のモデルが使われています。「波浪モデル」は、海上の風の予測値を用いて、海上における波の発達・減衰やうねりの伝播などを予測し、高波時に発表される波浪警報・注意報や、毎日の波浪予報、船舶向けの波浪図などに利用しています。「高潮モデル」は、海面気圧の変化と海上の風の予測値から潮位の上昇量を予測し、台風の接近時など高潮災害が危惧される場合に、高潮警報・注意報が発表されます。「海況モデル」は、黒潮や親潮等の日本周辺の海流や海水温の状態を予測し、海面水温・海流1か月予報の発表、また水産業等でも使用されています。「海氷モデル」は、オホーツク海南部の1週間先までの海氷密接度の分布を予測して海氷予報や船舶向けの海氷予想図に利用し、海氷の範囲等を発表しています。

(4)物質輸送モデル

大気中の物質の変化や移動などを数式で表した物質輸送モデルを用いて地球環境や気候に影響する二酸化炭素、黄砂、紫外線などの監視と予測を行っています。「二酸化炭素輸送モデル」は、二酸化炭素の世界の大気中の分布状況を図示する情報の作成に利用されています。「黄砂予測モデル」は、大陸などでの黄砂の舞い上がり、風による移動、雨などによる地上への降下を考慮して、大気中の黄砂の量や分布を予測し、黄砂情報の作成に利用しています。「化学輸送モデル」は、オゾンやその変化にかかわる物質の風による移動、地上への降下、化学物質や光による反応を通じた変化などを考慮して、上空や地上付近のオゾン濃度を予測し、紫外線情報やスモッグ気象情報の作成に利用しています。

3節 数値予報の技術向上と精度向上

防災気象情報の的確な提供や天気予報の精度向上のためには、その基盤となる数値予報技術の向上が不可欠です。数値予報は、1節で述べたコンピュータの性能向上を背景に、数値予報モデルの開発改良によってたゆまぬ進歩を遂げてきました。気象庁では、最新の科学技術を取り入れ、数値予報のさらなる精度向上を図る取組を続けています。

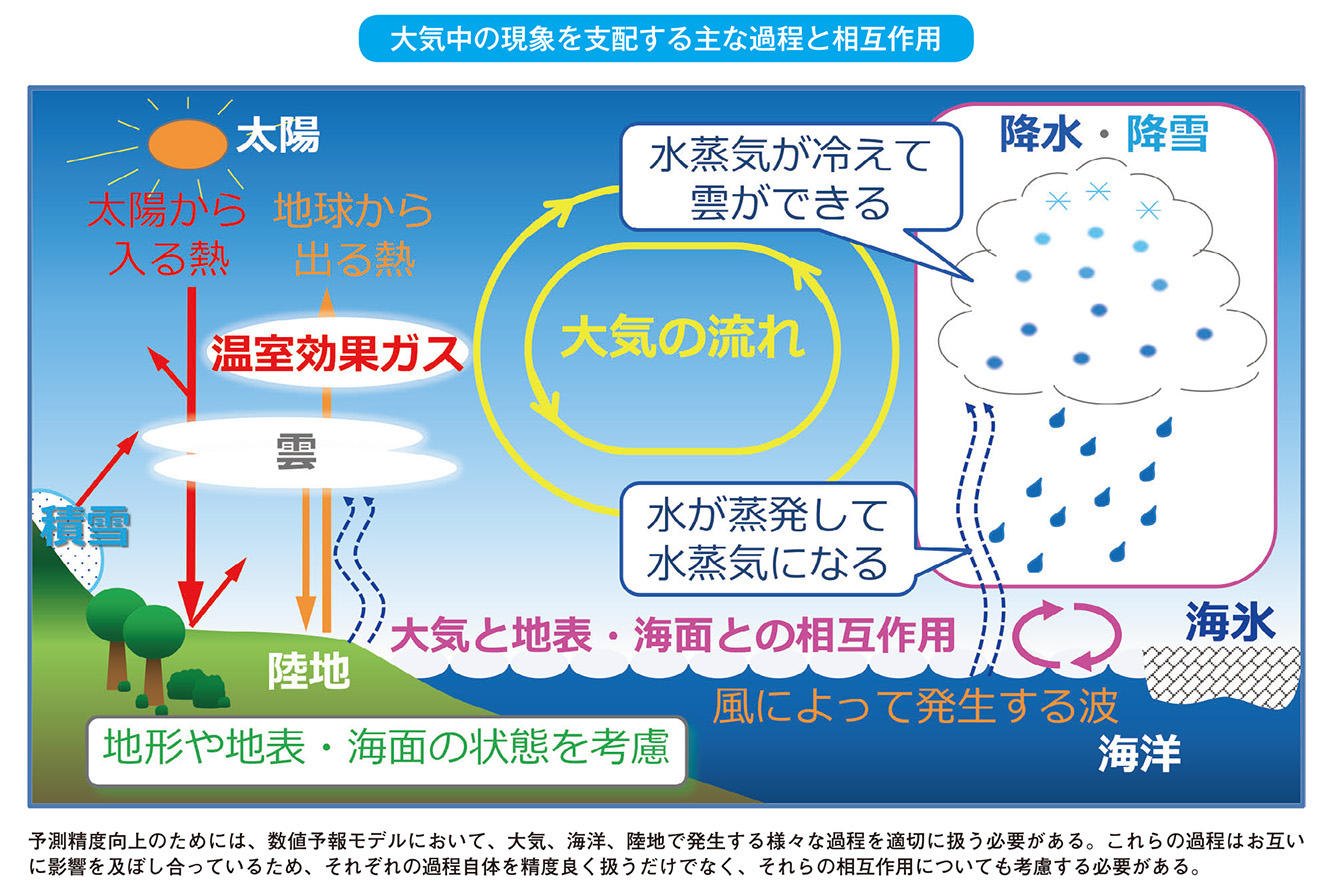

その一つは、規模の小さい現象を予測するためにモデルの計算を行う格子の間隔を細かくすること(高解像度化)と、下図に示すような大気、海洋、陸地で発生する様々な過程をより正確に再現する改良です。高解像度化によって計算量が大きく増えるため計算に要する時間が長くなりますが、その一方で、防災気象情報や天気予報で計算結果を用いるためには、所定の時間内に計算を終了させる必要があります。このため、膨大な計算を高速化する方法や、様々な過程を精度良くかつ効率的に計算する方法の開発に取組んでいます。更には、これらの過程はお互いに影響を及ぼし合っているため、それぞれの過程自体を精度良く扱うだけでなく、それらの相互作用についても考慮し、数値予報モデル全体として予測精度を向上させるための取組も行っています。

更に、世界中から様々な観測データを集めて「今」の大気の状態を精度よく数値予報モデルに取り込むためのデータ同化技術の高度化も併せて行っています。特に、ひまわりをはじめとする気象観測衛星や地球観測衛星などの人工衛星、航空機、ウィンドプロファイラ、ドップラーレーダーなどから刻々と送られてくるデータをより有効に利用する手法の開発・改良に重点的に取組んでいます。

4節 地球温暖化予測

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は、5~7年おきに、気候変動に関する3つの作業部会(1:自然科学的根拠、2:影響・適応・脆弱性、3:緩和)で、科学的、技術的、社会経済学的な見地から包括的な評価を行い、その結果を評価報告書としてとりまとめています。これらの報告書は、国内外の地球温暖化対策に科学的根拠を与える重要な資料となっており、平成25~26年(2013~2014年)に最新であるIPCC第5次評価報告書が公表されました。次の第6次評価サイクルでは、ホーセン・リー議長をはじめとする新体制の下、各作業部会の報告書のアウトラインや執筆者が決定し、令和3~4年(2021~2022年)の報告書公表に向けて現在活動中です。世界の研究機関ではこのIPCCの活動にとって必要な地球温暖化予測の情報を提供するために、最新の気候モデルによる予測実験を実施しています。

気象研究所では、大気モデルと海洋モデルを結合した気候モデルに、エーロゾル、オゾンや炭素の循環を表現するモデルを組み合わせた地球システムモデルを開発しています。IPCC第6次評価報告書に向けてモデルの改良を終え、過去から現在に至る歴史再現実験や21世紀末までの将来予測実験を行っています。また、アジアをはじめとした地域的な気候表現を更に高精度化したモデル実験をもとに、台風の発生頻度や降水現象の将来変化などの研究を進めて、アジア各国の研究者による地球温暖化研究に貢献します。更に、日本域の詳細な地球温暖化予測を可能とする高解像度の地域気候モデルを開発し、温暖化に伴う地域気候の将来変化を予測することにより、我が国の政府機関や地方公共団体などによる温暖化への適応策策定や立案に貢献していきます。

2章 新しい観測・予測技術

1節 気象レーダーを活用した積乱雲監視・予測の例 ~レーダー雷解析~

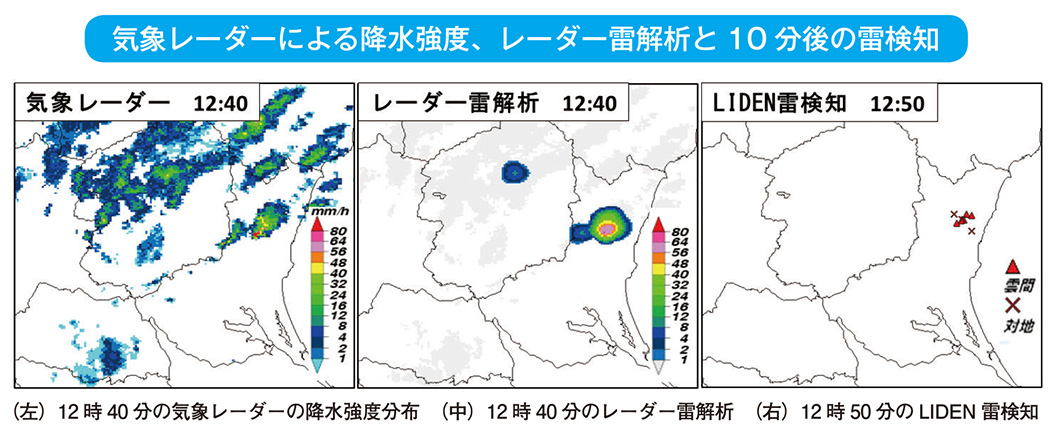

雷の発生には、「あられ」の生成が欠かせず、その生成には強い上昇流と、気温がおよそ-10℃以下となる高度まで積乱雲が発達することが必要です。その状態を気象レーダーの降水強度や数値予報データから判断するのがレーダー雷解析です。下図は平成30年(2018年)9月8日に関東北部で雷が発生した事例で、12時40分の気象レーダーの分布(左図)からレーダー雷解析で落雷の可能性が高い場所(中図、赤系ほど可能性が高い)を判断し、実際に10分後にその降水域で雷が観測されています(右図)。このレーダー雷解析の結果は雷ナウキャストで利用しており、今後二重偏波気象レーダーの導入により、雲内部の降水粒子(雨・ひょう・あられ等)を直接判別することで精度向上も期待されます。

2節 シチズンサイエンスによる雪結晶の高密度観測

首都圏では少しの雪でも交通等に甚大な影響が及びますが、その正確な予測は難しいのが現状です。首都圏における降雪現象の正確な予測や理解のためには、まず実態把握が不可欠であり、これまで詳細な観測例の少ない雪雲の特性(気温や水蒸気量、気流、雲・降水粒子特性)を明らかにすることが有効です。このため、気象研究所では、首都圏に雪を降らせる雲の特性を理解することを目的とし、市民から雪結晶画像に加えて天気などの気象状況の情報を募集する市民参加型の科学研究(シチズンサイエンス)を実施しています。

本研究では雪結晶の撮影にスマートフォンのカメラを採用し、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)やメールを用いた画像収集を行っています。スマートフォンのカメラで倍率を最大にして接写すれば雪結晶が判別可能であり、近年100円均一の小売店でも販売されている倍率約10倍の安価なスマートフォン用マクロレンズを使用すれば、より鮮明な雪結晶画像を撮影可能です。これらにより、ごく簡易な雪結晶観測手法を確立し、シチズンサイエンスとして効率的な観測データ収集を実現しました。この結果、平成28~29年(2016~2017年)冬季には、合計1万枚以上の雪結晶画像が得られました。このうち観測時刻や場所の情報があり、画像が鮮明で解析可能なものは73%でした。また、平成30年1月22日の関東での大雪事例では、1日で数万枚の雪結晶観測データが寄せられました。

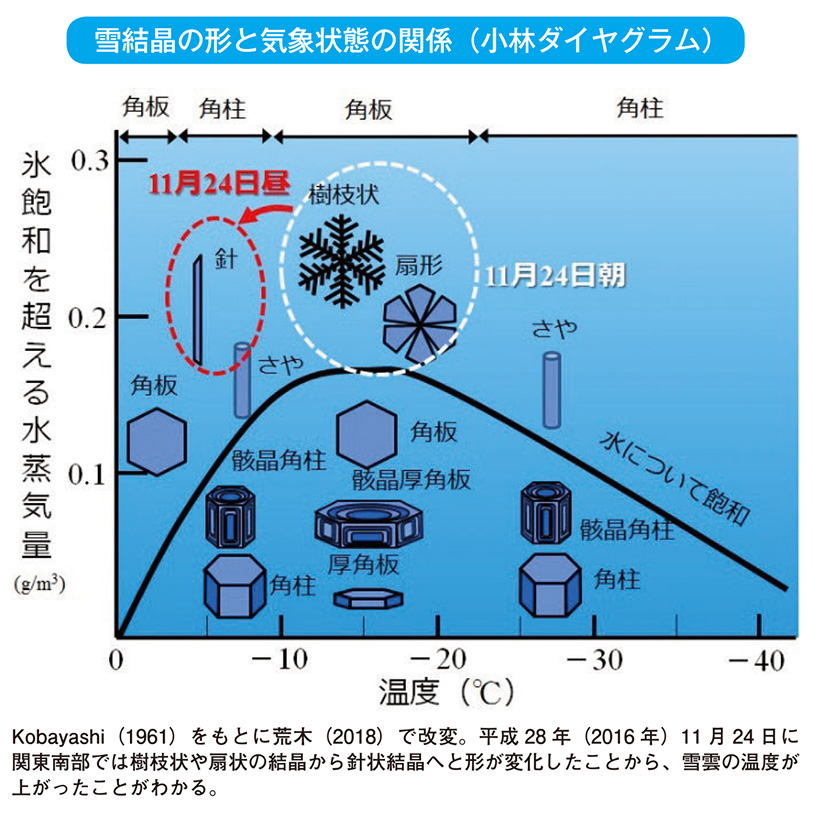

「雪は天から送られた手紙である」(物理学者・中谷宇吉郎博士)といわれるように、雪結晶はその結晶が成長する雲の気温や水蒸気の量によって形が変化するため、地上で観測された雪結晶の形や状態を確認することで雲の性質を調べることができます。首都圏における降雪事例の解析の結果、雪結晶の時空間変化から雲内で雪結晶の成長する温度が変化したことを確認でき、雲粒付着の程度から上空の過冷却の水雲の動態についても議論が可能となったほか、雪雲の多層構造を推定することもできました。

このような時空間的に高密度に取得された雪結晶観測データを他の観測データなどと組み合わせることで、首都圏の降雪現象の実態解明にとどまらず、数値予報モデルの検証を通した降雪予測精度向上や、二重偏波レーダーを用いた降水種別判別手法の高精度化にも活用していきたいと考えています。平成31年2月からは、気象アプリ「空ウォッチ」を活用し、雪結晶画像や降雪現象の実態解明の研究に必要や気象状況の募集を開始しました。今後も観測事例の蓄積が必要であることから、引き続き降雪研究のための気象状況の情報提供にご協力をお願いします。

3節 平成29年台風第21号の航空機観測を用いた強度解析と予測実験

北西太平洋における台風の中心付近の直接観測は、米軍が航空機観測を中止した昭和62年(1987年)以降ほとんど行われていません。そのため、現在、洋上に存在する台風の強さは、衛星赤外画像を用いる手法などで推定されています。しかし、衛星画像から台風の強さを推定する手法は直接の観測ではないため、航空機観測に比べて不確実性が高いと考えられます。台風に伴う被害の想定や気候変動が台風の強さに及ぼす影響を調べる上で台風の強さの正確な観測は重要です。

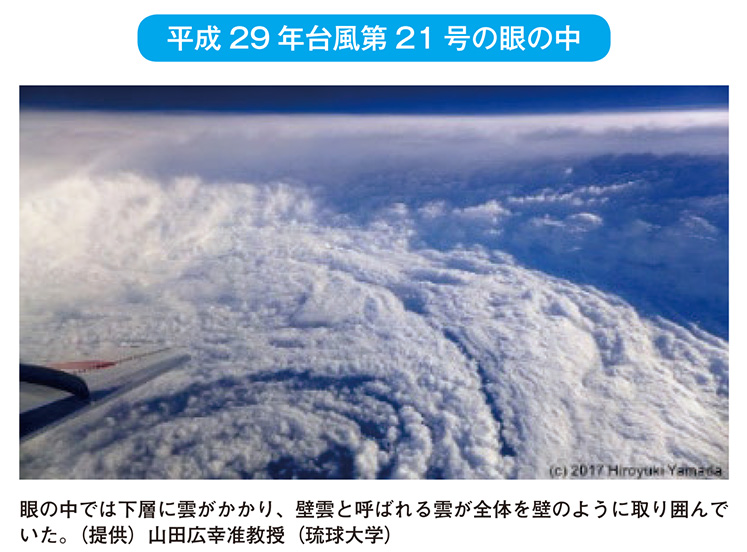

このような学術的にも社会的にも大きな問題の解決に向けた第一歩として、名古屋大学・琉球大学・気象研究所では、科学研究費助成事業基盤研究(S)「豪雨と暴風をもたらす台風の力学的・熱力学的・雲物理学的構造の量的解析(代表:坪木和久教授(名古屋大学))」のもと、台風観測プロジェクト、Tropical cyclones-Pacific Asian Research Campaign for Improvement of Intensity estimations/forecasts (T-PARCII)を立ち上げ、平成29年(2017年)10月21~22日の2日間にわたり、台風第21号を対象に航空機観測を行いました(写真参照)。実施にあたっては、ドロップゾンデという観測機器を26個投下することにより、台風の眼の中や眼を取り囲む壁雲付近で、風速・気温・気圧・湿度を観測しました。

気象庁確定値(ベストトラックと呼ばれる主に衛星画像に基づいた事後解析による推定値)では、台風の強さの指標である中心気圧が10月21日15~18時(時刻は全て日本時間)に935hPa、10月22日9~12時に915hPaでした。一方、航空機観測データに基づくと、中心気圧は10月21日16時に925hPa、10月22日10時におよそ930hPaでした。両者の間にはそれぞれ10hPa、15hPa程度の差がありましたが、この差は1980年代中盤までに得られた航空機観測と衛星赤外画像に基づく推定値の差(13hPa)とほぼ同等程度でした。つまり、衛星画像を主とした推定手法に加え、航空機観測データを用いることによって、台風の強度推定を高精度化することが可能であると改めて確認されたことになります。

また、T-PARCIIプロジェクトにおける航空機観測を利用した予測と利用しない予測を比較する再予測実験を、スーパーコンピュータ「京」を用いて実施しました。その結果、航空機観測のデータを用いることにより、台風の進路や強雨の予測が改善することがわかりました。

平成30年(2018年)も台風第24号に対して航空機観測を実施しました。また、航空機から全球通信システム(Global Telecommunication System, GTS)に観測データをリアルタイムで送信し、国際的な台風解析・予報業務にも貢献しました。航空機観測の有効性を示すためには、今後さらに事例数を積み重ねる必要があります。T-PARCIIプロジェクトでは台風航空機観測を2020年度まで、年1回程度の頻度で実施する計画で、台風の強度推定、進路・強度予測の高度化に向けてさらに研究開発を進めていく予定です。

4節 スマート社会を支える台風予報の高度化のための研究・開発

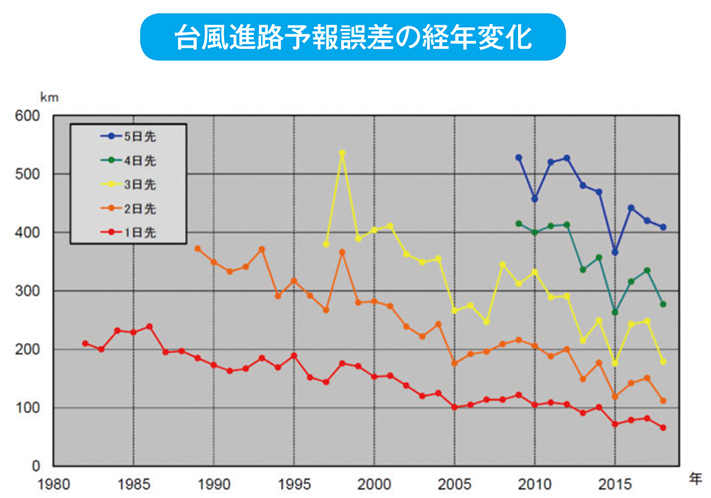

20年前に比べると気象庁の台風進路予報の誤差は半分以下になっています(右図)。この背景には、観測データの拡充、スーパーコンピュータの性能向上、数値予報システムの高度化・高解像度化などがあります。平成27年(2015年)には、客観的な手法で複数の予測結果を平均する、「コンセンサス予報」を導入して予報精度が大幅に向上しました。進路予報の不確実性を表す予報円に関しては、その円の大きさを動的に、そのときの気象状況に応じて決める手法について研究を行っています。「アンサンブル予報」と呼ばれる予報の不確実性を直に予測する技術を使いますが、気象庁のアンサンブル予報に加え、海外のアンサンブル予報も活用すると、より適切に予報円の大きさを表現できることがわかりました。

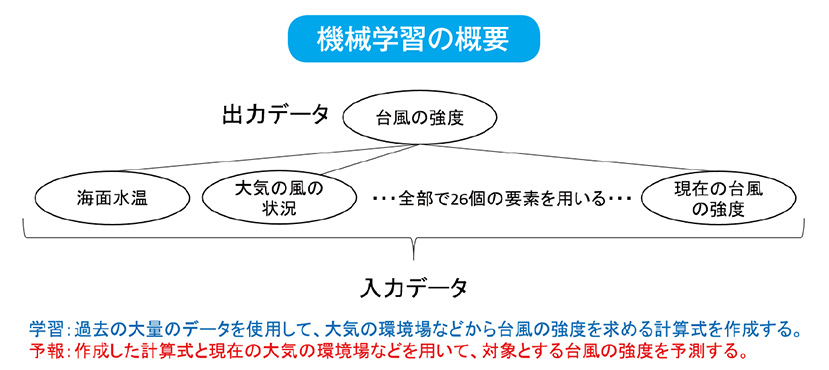

強度予報に関しては、残念ながら進路予報のような右肩下がりの予報誤差の減少は見られません。このような傾向は気象庁だけでなく海外の気象局による強度予報も同様で、また台風の発生する北西太平洋域だけでなく他の海域でも同様です。台風の強度変化のメカニズムの解明が十分ではないのが現状で、強度予報の改善は世界共通の課題です。気象庁では、気象研究所において米国の研究者の協力を得て一種の「機械学習」による台風強度予測手法の開発を行い(左図)、この手法を平成28年(2016年)から試験的に台風予報に使用してきました。この試験運用を通して、強度予報の精度が大幅に改善されることが確認できたため、平成31年3月からこの手法を正式に運用しています。同時に、台風強度予報の予報期間を3日先から5日先までに延長しました。

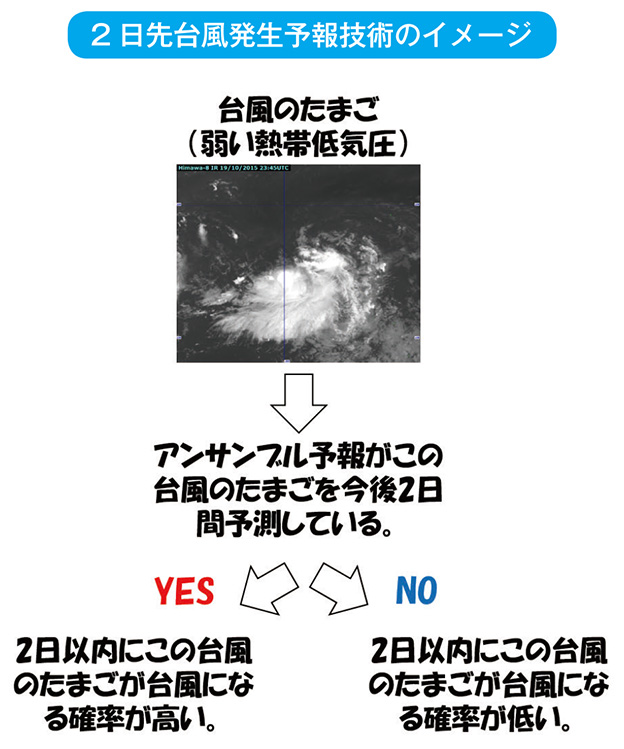

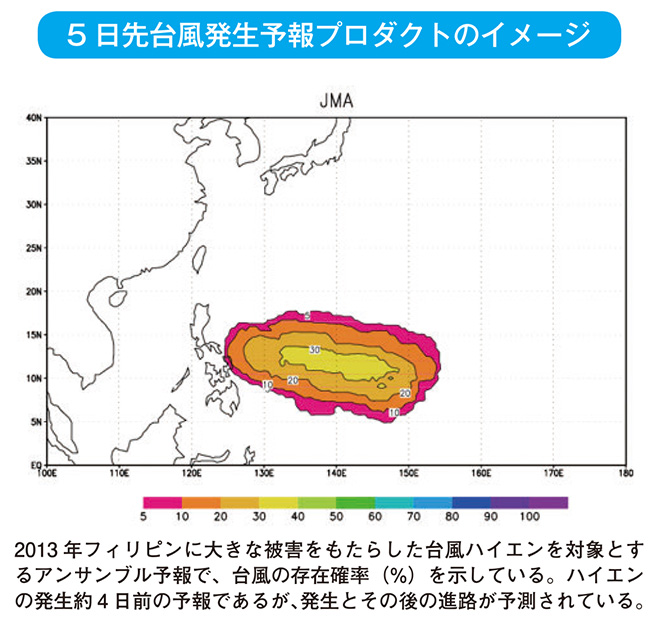

気象庁では、24時間以内に台風に発達すると予想される熱帯低気圧がある場合にその進路や強度の情報を発表しています。気象研究所では、アンサンブル予報と気象衛星「ひまわり」による台風の雲画像の解析結果を用いることで、2日先までの台風の発生確率を精度良く予測する手法を開発しています(次ページ左図)。更に、5日先までの台風の存在確率に関する新たな予測手法を開発し、その有効性を示しました(次ページ右図)。

これらの台風予報の高度化に関する研究は、気象災害に強いレジリエントな社会の構築、また多様化する気象情報を有効に活用する社会の構築に重要な役割を果たすことが期待されます。一方、さらなる予報精度の改善に向けた課題も、進路・強度・発生予報それぞれの分野で多く残されています。気象庁は、気象研究所を中心に、これらの課題に真正面から取組み、社会において防災気象情報がより効果的に活用されるスマート社会の実現に向けて研究・開発を進める計画です。

3章 地震・津波、火山に関する技術開発

1節 地震災害軽減のための技術開発

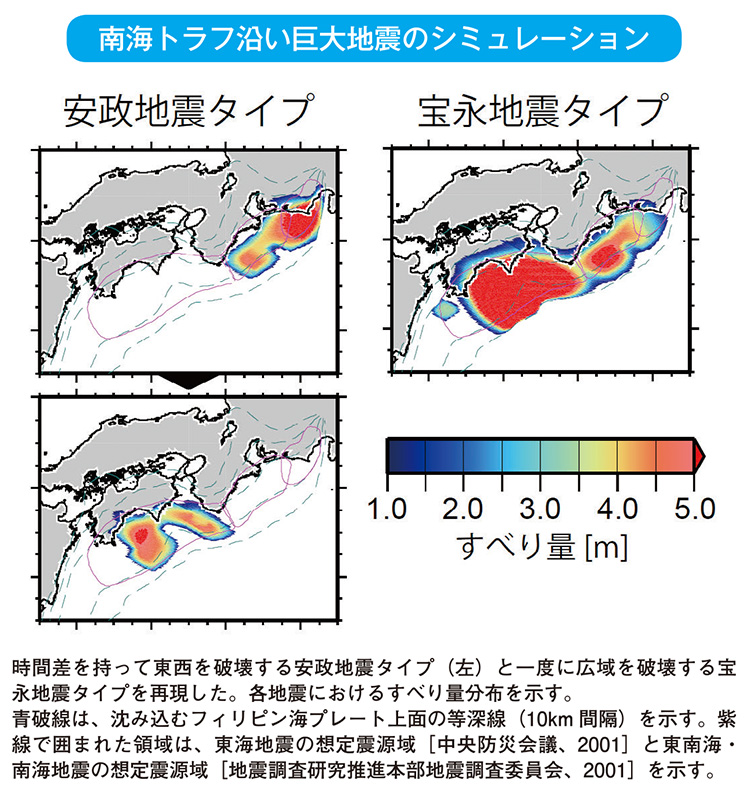

気象研究所では、大規模地震発生の切迫性が指摘されている、南海トラフ周辺のプレート境界における深部低周波地震やゆっくりしたすべりなどの様々な現象に対する検知・解析能力を高めるための研究を行っています(図)。また、大地震が発生した際に、その地震の規模やすべり範囲を早期に推定することにより、的確な災害対策に貢献する研究を行っています。

加えて、緊急地震速報の迅速化・精度向上の研究(コラム「揺れの数値予報」を参照)や、高層ビル等が大きく揺れる原因となる長周期地震動の予測精度向上のための研究を行っています。

コラム

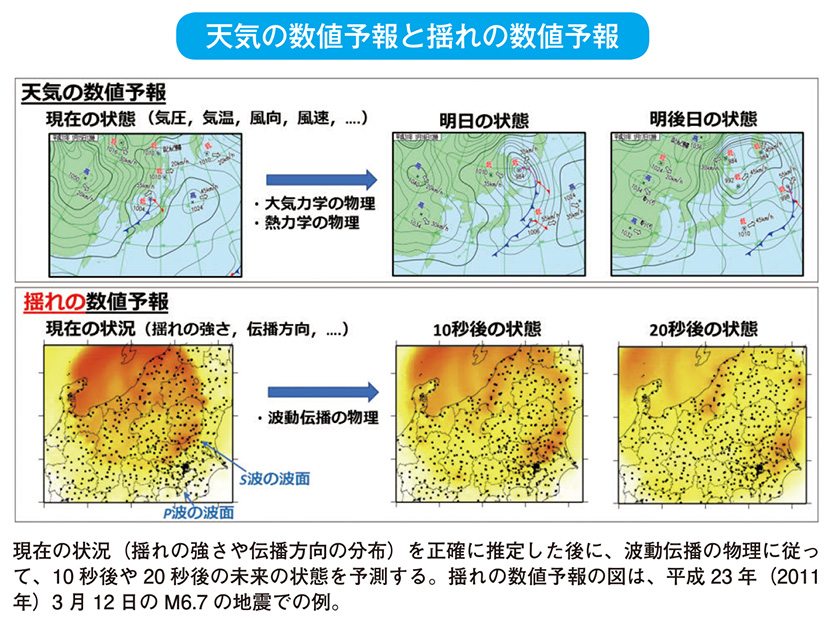

■揺れの数値予報

気象研究所では、緊急地震速報の精度向上を目指した研究を行っています。従来の緊急地震速報は、地震が発生した場所と規模(マグニチュード)を迅速に把握するという手法に基づいていますが、この研究では、更に、揺れが伝わっていく状況を把握することにより、未来の揺れの分布を予測する手法を開発しています。この手法を用いると、揺れの状況を時々刻々と予測に反映できるため、精度の向上が期待できます。この手法は、天気の数値予報に似ているため、「揺れの数値予報」と呼んでいます。なお、この考え方の一部は、平成30年(2018年)3月から、「PLUM法」として気象庁が発表する緊急地震速報のシステムに組み込まれています。

2節 津波災害軽減のための技術開発

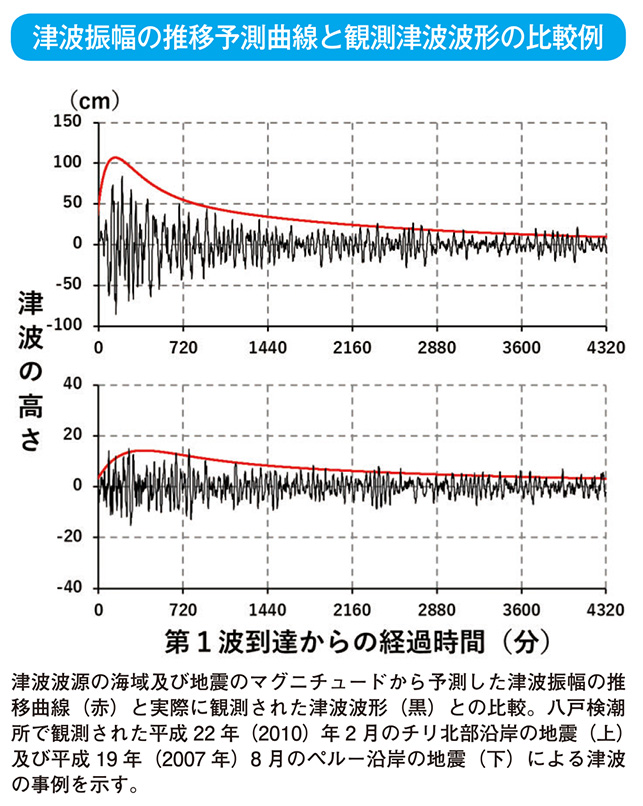

気象研究所では、津波警報等更新の精度向上を図るために、沖合でいち早く観測された津波波形データを使って沿岸に押し寄せる津波を即時に精度よく予測するための手法の開発を行っています。また、日本から遠く離れた外国で発生した津波(遠地津波)に対する津波警報等を適切なタイミングで解除するための津波の減衰過程の研究に取り組んでおり、南アメリカ沿岸で発生する遠地津波について過去の観測事例を調査してその推移予測の可能性を検討しています(図)。更に、明治29年(1896年)6月の明治三陸地震に代表されるような揺れは弱いにも関わらず大きな津波を発生させる地震や、地すべりのような地震以外の現象に伴う津波についても研究を行っています。

2節 火山の監視・予測のための技術開発

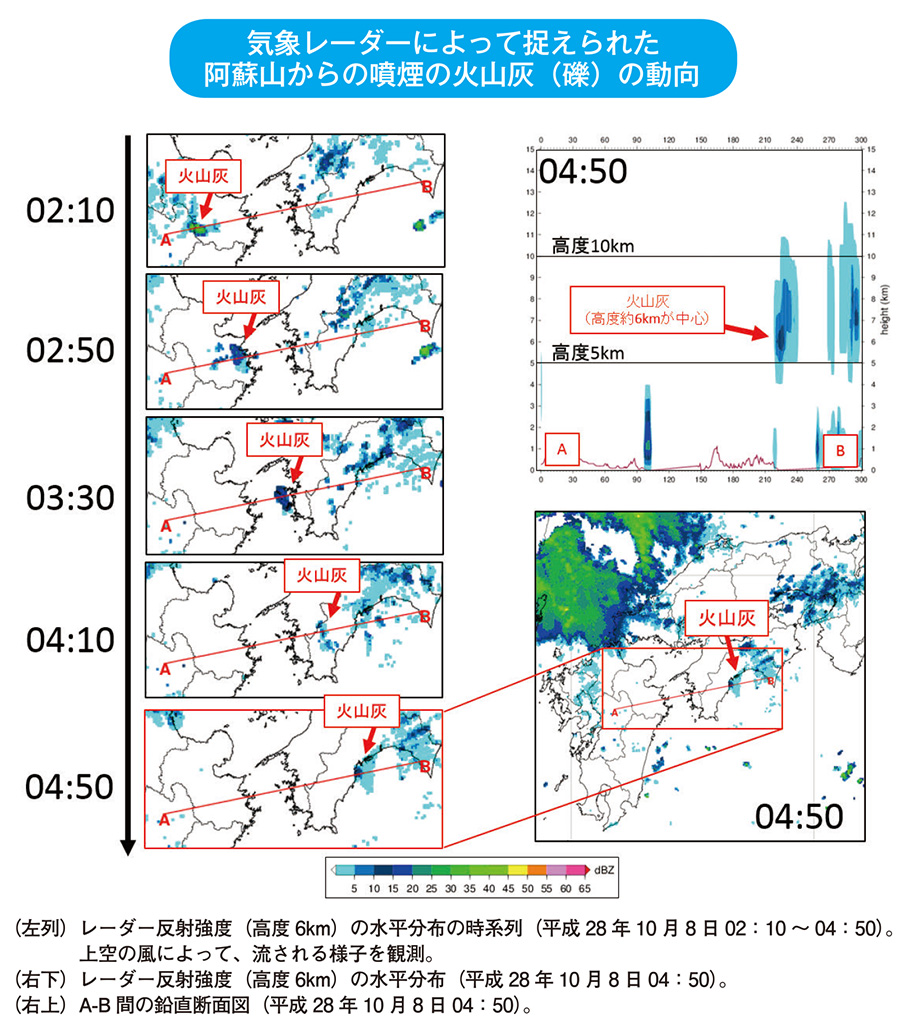

気象研究所では、火山活動の監視・予測技術の高度化のために、気象レーダーを用いた火山噴煙の観測技術の開発を進めています。平成28年(2016年)10月8日の阿蘇山の噴火では、噴き上げられた噴煙は高度10キロメートル以上まで到達し、広範囲に降灰や降礫(こうれき)が観測されました。

噴火発生時、この噴煙は気象庁の気象レーダーによって捉えられ、噴煙が上空の風に流され四国上空を通過する様子が確認されました(図)。この噴火事例では、気象レーダーによって噴煙の流される方向や高さを把握することができ、噴火の検知の可能性が改めて示されました。

また、気象研究所では、噴火による火山灰(礫)の拡散予測のための数値予報モデル(拡散モデル)の開発・改良も進めています。この予測では、日々の天気予報等のために計算されている風の予測結果を用いて、火山灰(礫)がどのように流されるかをスーパーコンピュータを用いて計算します。上述の阿蘇山の噴火の事例では、深夜の噴火であり、また気象条件も悪く噴煙の様子をカメラ等では捉えることができず、火山灰(礫)の拡散予測が困難な事例でしたが、気象レーダー観測の結果を用いると、火山灰(礫)が上空の風によって流される様子が精度良く再現されることを確認しています。

気象研究所では、今後も引き続き、レーダーを活用した噴火監視技術や火山灰(礫)の拡散モデルの開発・改良を進め、降灰の予測や大気中の火山灰の予測の精度を更に高めるための研究に取り組んでいきます。

コラム

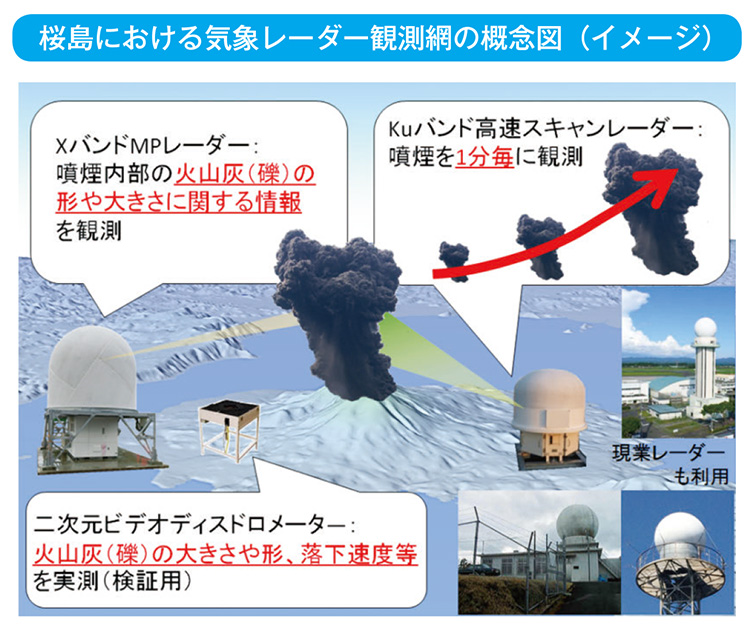

■次世代の火山監視 - 先進的な気象レーダーで視た桜島噴火 -

気象研究所では、火山噴火を即時的に把握し、大気中の火山灰を予測するための研究を行っています。そのうちの一つが、先進的な気象レーダーを使った即時把握技術の開発です。

この研究では、Xバンドマルチパラメータレーダー(MRI-XMP)とKuバンド高速スキャンレーダー(MRI-Ku)という2つの研究用の気象レーダーを平成28年(2016年)3月に鹿児島県の桜島周辺に設置し、火山噴煙の観測を行っています。MRI-XMPは二重偏波レーダーと呼ばれるタイプのレーダーで、噴煙内部に含まれる火山灰の粒子の形や大きさに関する情報を得ることができます。MRI-Kuは、噴煙の立体的な形状を従来のレーダーと比較して5~10倍の頻度である約1分ごとに取得することができます。これらの情報は、火山噴火の際に気象庁が発表している降灰予報や航空路火山灰情報の元となる、拡散モデルの初期値(予測の最初の状態)を改善するための情報として有効です。

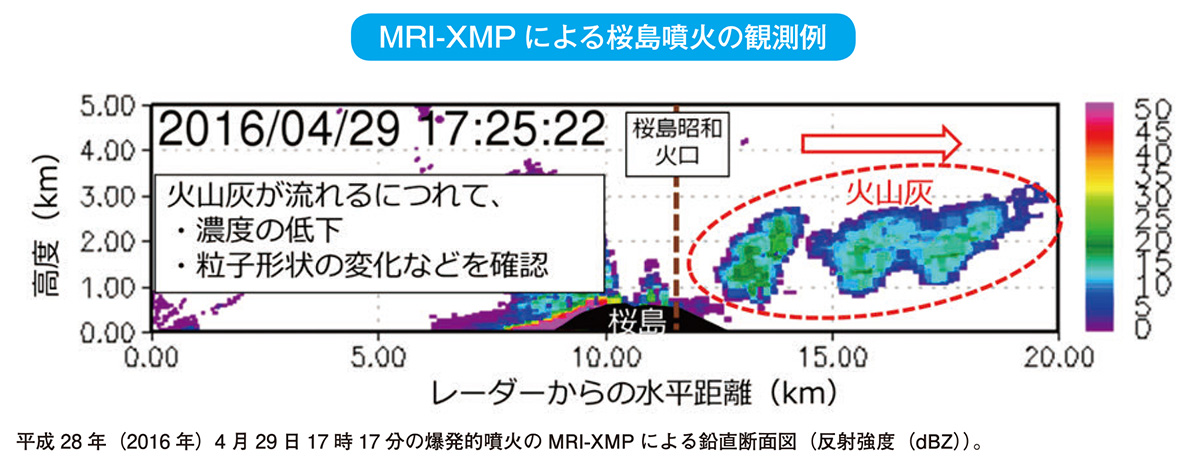

平成28年(2016年)4月29日17時17分に発生した爆発的噴火のMRI-XMPによる観測結果からは、噴煙から大きな粒子が落下することによって濃度が低下していく様子や、噴煙に含まれる粒子の形状が次第に扁平に変化していく様子が見えるなど、噴煙内部の状態の定性的な変化傾向は掴めてきています。しかし、降灰予報等の精度向上のためには、噴煙に含まれる火山灰の量をできるだけ正確に測定する必要があります。そのため、今後は噴煙内部の火山灰の定量的な推定手法について、研究・開発を進めていく予定です。

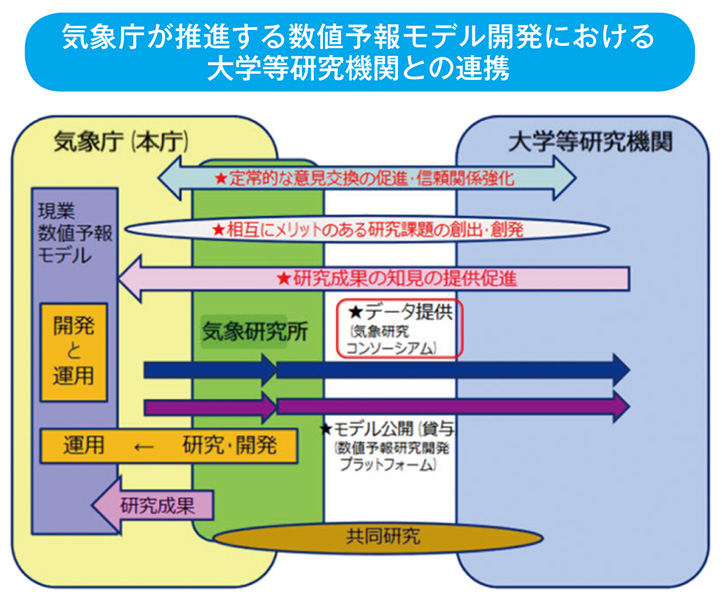

4章 大学や研究機関と連携した研究・技術開発

数値予報モデルをはじめとした気象や海洋、地震・火山・津波の監視・予測の技術を向上させるためには、各分野の最先端の知見や研究成果を活用することが必要です。このため気象庁は、国内の大学・研究機関や、諸外国の気象機関などとも情報や意見の交換を行いながら研究・技術開発を進めています。

国内の大学や研究機関とは、気象や海洋、地震・火山・津波のそれぞれの分野で合計170余りの共同研究や連絡会の運営を実施しています。いくつかの共同研究の成果は気象庁で活用されており、例えば、緊急地震速報の実用化も共同研究の成果のひとつです。

平成31年(2019年)1月から、気象観測・予測へのAI技術の活用に向けた共同研究を、理化学研究所革新知能統合研究センターと開始しています。これは、AI技術の導入によって、気象庁が発表する防災気象情報の根幹を支える気象観測・予測の精度を大きく向上させていくことを目指すものです。また、幅広い連携を目指した取組としては、日本気象学会との間で「気象研究コンソーシアム」という枠組を設けて、気象研究の発展、気象研究分野の人材育成及び気象業務の予測精度の向上を図っています。また、気象予測や数値シミュレーションのための数値予報モデルを利用する研究者に、気象庁が実際の予報に用いているモデルを貸与し、研究を促進しています。更に、毎年「気象庁数値モデル研究会」を開催するなど、大学や研究機関の研究者との交流を図っています。平成29年からは大学等研究機関の専門家による「数値予報モデル開発懇談会」を開催し、一層の連携強化を図っています。

この他、猛暑や豪雪等の社会・経済に大きな影響を与える異常気象が発生した場合に、その発生要因について科学的知見に基づく分析結果を発表するため、大学や研究機関の専門家と連携して分析を行う「異常気象分析検討会」を運営しています。平成30年3月には、強い寒気の影響で低温や大雪となった平成30年冬の天候について、要因を分析し、見解を公表しました。また「平成30年7月豪雨」の特徴と要因に関して気象庁が速報した報道発表では、検討会による事例解析の協力をいただいています。

コラム

■人工知能技術による気象予測への貢献

国立研究開発法人理化学研究所 革新知能統合研究センター 副センター長

上田 修功

約10年前、コンピュータサイエンス分野のノーベル賞と言われるチューリング賞を受賞したコンピュータサイエンティスト、ジェームス・ニコラス・グレイ博士が「データ集約型科学」を提唱し、これからの科学には新たな方法論「第4のパラダイム」の確立が必要であると主張されました。そして、10年経った現在では、ビッグデータから機械学習技術(深層学習技術)を用いてこれまで実現できなかった事が実現したというニュースを多方面で聞かれるようになりました。第4のパラダイムは、第3次人工知能(AI)ブームを到来させたと言えます。

理化学研究所 革新知能統合研究センター(理研AIP)目的指向基盤技術グループにおいても、日本が得意とする科学技術分野をAI技術により加速させることをミッションとして研究プロジェクトを推進しています。そして、この度、気象庁と連携して、気象庁が保有する気象観測・予測技術と理研AIPのAI技術を融合した高精度な気象観測・予測を目指す共同研究を開始します。気象学の専門家による気象モデルによる演繹的な解析技術と、気象モデルや実観測から得られる気象ビッグデータを土台とする帰納的なAI技術を融合することにより、高精度な観測、予測が実現可能になります。これは、これまで独立に研究されてきた物理モデルと統計モデルの融合とも言えます。

近年、我が国では台風や豪雨による被害が多発しています。高精度な観測と予測により人々に安心と安全を提供すべく、気象庁と一丸になって研究開発に邁進する所存です。

コラム

■気象研究コンソーシアム

近年の気象研究では、様々な観測データの同化や、アンサンブル手法による予測可能性など、高度にシステム化された研究が行われており、更なる気象学の発展のためには、大学、国立研究開発法人などの各研究機関と、気象現業システムを持つ気象庁とが連携して研究を進めていくことが不可欠です。

気象庁と公益社団法人日本気象学会では、我が国における気象研究の発展、大学等における気象研究分野の人材育成及び気象庁の気象業務の予測精度の向上を目的として、気象庁データの利用に関する枠組である「気象研究コンソーシアム」を運営しています。本コンソーシアムの参加メンバーは、気象庁が保有する、数値予報による解析・予測データや、気象衛星による観測に基づくデータ等の提供を受けることができ、各研究機関が進めてきた研究において、気象庁が持つ豊富なデータや現業で培われたさまざまな技術を活用することが可能になります。現在、気象・気候分野における予測技術の開発や、現象の解明のため、約50の研究課題が行われており、これらの研究が、気象庁による一層精度の高い気象情報の提供や、気象学の将来を担う人材育成につながることが期待されます。

最近の取組として、平成30年(2018年)2月より、気象庁レーダーデータ及び観測報デコードデータ(気象庁の数値予報に用いた地上、高層、航空、気象衛星等の観測データ)の提供を新たに開始しました。また、同年6月に閣議決定された統合イノベーション戦略に掲げられたオープンサイエンスや、同年10月に気象庁が公表した「2030年に向けた数値予報技術開発重点計画」(トピックスⅣコラム参照)を踏まえ、気象研究における更なるデータ利活用の在り方について議論を深めていきます。