第2部 気象業務を高度化するための研究・技術開発

1章 大気・海洋に関する数値予報技術

1節 数値予報とは

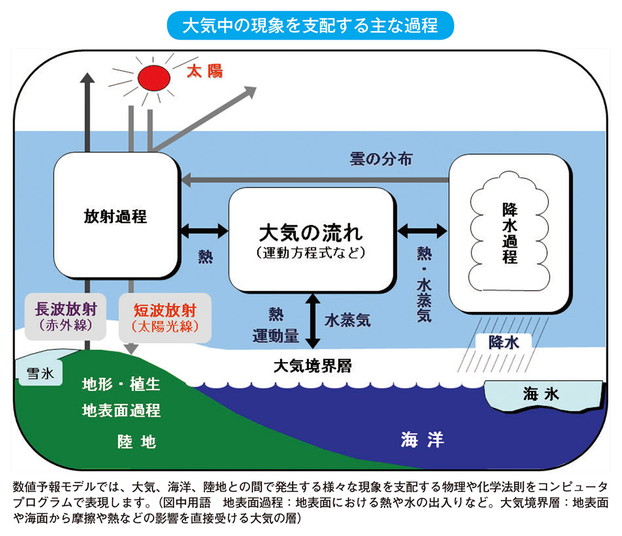

警報・注意報や各種の天気予報では、目先の大気の状態から明日・明後日、さらに先の大気の状態を予測しています。大気や海洋の現象は物理や化学の法則に基づいて起こっていますので、この法則を用いて「今」の大気などの状態から「将来」を数値的に予測することが原理的には可能です。この手法は「数値予報」と呼ばれ、気象庁の予報業務の根幹をなす技術となっています。数値予報は、大気や海洋・地表面での様々な振る舞いを物理や化学の法則で表現したコンピュータプログラム(数値予報モデル)の開発・改良により予測精度の向上が図られてきました。また、数値予報モデルを予報業務に使うには、膨大な計算を短時間に処理する必要があり、このため気象庁では昭和34年(1959年)に、我が国の官公庁として初めて科学計算用のスーパーコンピュータを導入し、以来、常に世界最高レベルのコンピュータに更新しています。数値予報モデルは、予測する期間の長さや対象領域などに応じて様々な種類がありますが、いずれも、大気や海洋を水平方向・鉛直方向に格子状に区切り、それぞれの格子での気温や風、湿度などの将来の状況を予測します。

2節 数値予報モデルの現状

(1)全球モデル、メソモデル、局地モデル

気象庁では予測対象にあわせて複数の数値予報モデルを運用しています。「全球モデル」は、地球全体を対象領域として大気の状態を予測する数値予報モデルで、府県天気予報(明後日までの予報)、週間天気予報や1か月予報、航空路や海上予報など地球上の広い領域を対象とする予報に利用しています。一般に予測時間が長くなるとともに誤差が大きくなりますので、週間天気予報や1か月予報では、「アンサンブル予報」という複数の予報計算を行う手法で確率による予報なども行っています。「メソモデル」は、日本周辺を対象として大雨や暴風などの災害をもたらす積乱雲の集団などの現象の予測を行う数値予報モデルで、警報・注意報など防災気象情報の作成、飛行場予報などに利用しています。メソモデルでは、全球モデルより計算を行う格子を細かくし、積乱雲の集団に伴う上昇気流や、水蒸気の凝結、雨や雪・あられなど降水粒子の発生・落下など雲の中で発生する現象を精密に取り扱っています。そして「局地モデル」では、メソモデルよりも格子をさらに細かくすることで、地形をよりきめ細かく取り扱うことや、個々の積乱雲を表現することも可能となり、風や気温、及び積乱雲に伴う雷や短時間の強い雨などの予測精度を向上させています。局地モデルは、航空機の安全運航のための気象情報や防災気象情報の作成に利用されています。

(2)季節予報モデルと長期再解析

1か月を超える時間スケールでは、大気の変動はエルニーニョ/ラニーニャ現象のような海洋の変動の影響を強く受け、逆に海洋の変動は大気の影響を受けます。このため、3か月予報、暖候期予報、寒候期予報やエルニーニョ現象の予測には、大気と海洋を一体として予測する大気海洋結合モデルを使用しています。

異常気象の分析を含めた気候の監視や季節予報を的確に行うためには、過去の気候を出来るだけ正確に把握しておく必要があります。この目的で、過去数十年にわたって蓄積した観測データを、最新の数値予報技術を用いて解析し直す「長期再解析」により、過去の気候を再現する高精度の気候データを作成し、気候の監視や季節予報に活用しています。平成18年に完了した長期再解析JRA-25(1979年以降の解析)に替わるものとして、その後の新たな技術を取り込み、1958年にまでさかのぼって計算を行う長期再解析JRA-55を新たに作成し、平成26年から利用しています。

(3)海に関する数値モデル

気象庁では海洋の様々な現象を予測するために、「波浪モデル」、「高潮モデル」、「海況モデル」及び「海氷モデル」を運用しています。

「波浪モデル」は、海上の風の予測値を用いて、海上の様々な場所での波の発達・減衰やうねりの伝播などを予測し、高波時に発表される波浪警報・注意報や、波浪予報などに利用しています。「高潮モデル」は、台風などによる海面気圧と海上の風の予測値から潮位の上昇量を予測し、この結果をもとに浸水災害がおこるおそれのある場合に、高潮警報・注意報を発表しています。「海況モデル」は、黒潮や親潮に代表される日本周辺の海流や海水温の状態を予測し、海面水温・海流1か月予報に使用しています。「海氷モデル」は、オホーツク海南部の1週間先までの海氷密接度の分布を予測し、海氷予報や船舶向けの海氷予想図に利用しています。

(4)物質輸送モデル

気象庁では、大気中の物質の挙動を数式化した物質輸送モデルを用いて地球環境や気候に影響する黄砂、オゾン、二酸化炭素などの監視と予測を行っています。「黄砂予測モデル」は、黄砂発生域での黄砂の舞い上がり、風による輸送・拡散、雨などによる地上への降下を考慮して、大気中の黄砂の量や分布を予測し、黄砂情報に利用しています。「化学輸送モデル」は、オゾンやその生成・消滅にかかわる物質の風による輸送・拡散、雨などによる地上への降下、化学反応や光化学反応による生成・変質・消滅などの過程を考慮して、成層圏及び対流圏のオゾン濃度を予測し、紫外線情報・全般スモッグ気象情報に利用しています。また、東アジア対象の「領域大気汚染気象予測モデル」をスモッグ気象情報に、「二酸化炭素輸送モデル」を過去30年間の大気中の二酸化炭素分布情報の作成に利用しています。

3節 数値予報の技術開発と精度向上

防災気象情報や天気予報の精度を高めるためには、その基盤となる数値予報技術の向上が不可欠です。

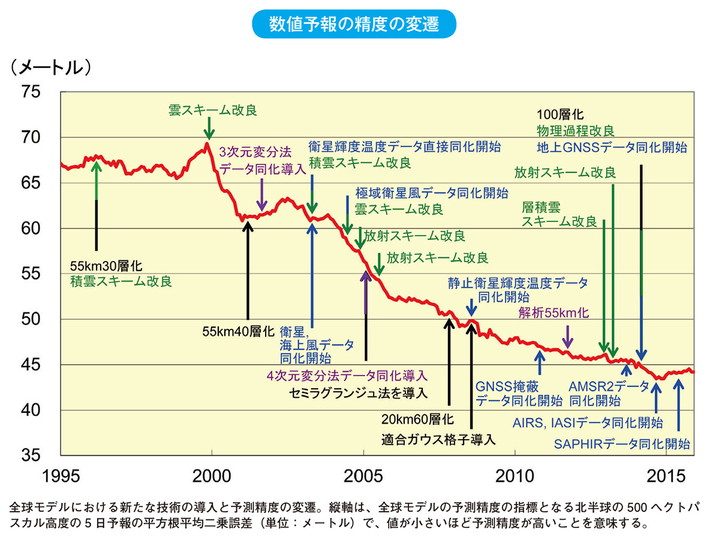

数値予報は、1で述べたスーパーコンピュータの性能向上を背景に、数値予報モデルの開発改良によってたゆまぬ進歩を遂げてきました。下図は、全球モデルの予測誤差(北半球5日予測の精度)の経年変化です。数値予報モデルの予測誤差は3分の2に減少するなど、この20年間で予測精度は大きく向上していることがわかります。この間、モデルの分解能の向上や物理過程の改良、初期値を作成する技術の改善、気象衛星などによる新たな観測データの利用開始など、多くの技術の進展がありました。気象庁では、最新の科学技術を取り入れ、数値予報のさらなる精度向上を図る取組を続けています。

その一つは、規模の小さい大気現象を予測するために計算を行う格子の間隔を細かくすること(高解像度化)です。格子の間隔を細かくすると計算量が大きく増えるため計算に要する時間が長くなりますが、その一方で、防災気象情報や天気予報で計算結果を用いるためには、所定の時間内に計算を終了させる必要があります。このため、膨大な数の格子での計算を高速化する方法や大気中の雨や雲の状態を精度良くかつ効率的に計算する方法の開発に取り組んでいます。

また、数か月以上先の予測には、大気だけでなく海洋の影響が大きくなることから、大気と海洋を同時に取り扱う数値予報モデルの開発・改良を進めています。

さらに、世界中から様々な観測データを集めて「今」の大気の状態を精度よくコンピュータの中に再現するための技術(これを「データ同化技術」と言います。用語集参照)の開発も併せて行っています。特に、ひまわりをはじめとする気象観測衛星や地球観測衛星などの人工衛星、航空機、ウィンドプロファイラ、ドップラーレーダーなどから刻々と送られてくるデータをより有効に利用する手法の開発・改良に重点的に取り組んでいます。

4節 地球温暖化予測

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は、平成25~26年(2013~2014年)に、三つの作業部会報告書及び統合報告書からなる第5次評価報告書を順次公表しました。この評価報告書は、地球温暖化に関する最新の知見が取りまとめられており、国内外の地球温暖化対策に科学的根拠を与える重要な資料となっています。現在は、ホーセン・リー新IPCC議長をはじめとする新たな体制の下、第6次評価報告書作成に向けた検討が行われています。

気象研究所では、最新の大気モデルと海洋モデルを結合して新たに開発した気候モデルに、これまでの気候モデルで扱ってこなかったエーロゾル、オゾン、陸域生態系及び海洋生物の効果を表現するモデルを組み合わせた地球システムモデルを開発しました。このモデルを用いた温暖化予測実験の結果や、海洋観測データを同化した10~30年先の近未来予測の結果は、IPCC第5次評価報告書に貢献しました。また、アジアをはじめとした地域的な気候表現をさらに高精度にするモデル開発を進めており、温暖化への中期的な適応策策定や立案に貢献します。

さらに、日本域の詳細な温暖化予測を可能とする高解像度の地域気候モデルを開発し、温暖化予測を通じて、我が国の地球温暖化対策に貢献します。

新しい観測・予測技術

1節 静止気象衛星「ひまわり8号」の観測データの数値予報への利用

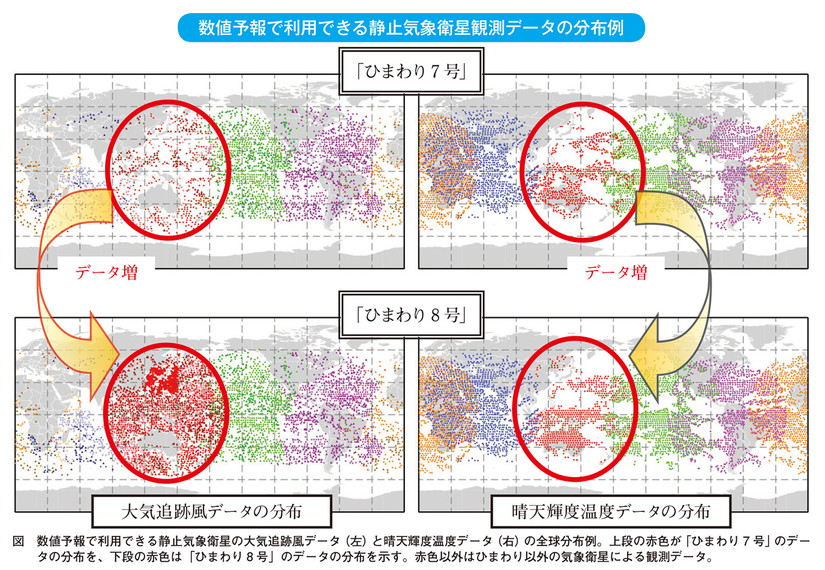

平成26年10月7日に打ち上げられた静止気象衛星ひまわり8号は、平成27年7月7日に運用を開始し、従来よりも高分解能な衛星画像が日本のみならず世界中に配信され始めました。数値予報では、赤外画像から得られる晴天域での仮想的な温度(以下、「晴天輝度温度」という。)、及び、連続した複数の衛星画像から雲の移動を見積もることで算出される上空の風向・風速(以下、「大気追跡風」という。)を利用します。

「ひまわり7号」から「ひまわり8号」になり観測する画像の種類が増え、晴天判別の手法や大気追跡風の算出手法を改善したことで、利用できる晴天輝度温度データや大気追跡風データが大幅に増えました。数値予報では、入手した観測データの品質管理を行い、適切な観測データのみを利用して、数値予報モデルの計算を開始する際の大気状態(以下、「初期値」という。)を作成していますが、「ひまわり8号」においても晴天輝度温度データや大気追跡風データをより効果的に利用するための品質管理手法を最適に見直しました。これらの改善により、ひまわり7号で利用していたデータよりも多くのデータを抽出し利用することができるようになりました。この結果、初期値の精度が改善し、数値予報の予測精度向上が図られます。

2節 大雨警報等の精度向上を目的とした「浸水雨量指数」の開発

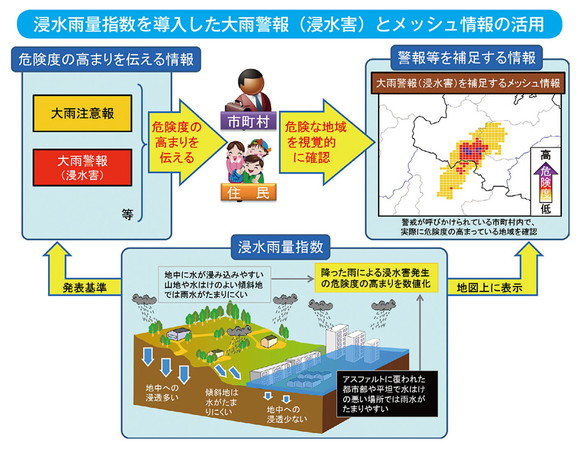

短時間強雨等により雨水の排水が追いつかず、低地等に水がたまることなどによって浸水害の危険度が高まると予想されるとき、気象庁は、市町村を対象として大雨警報(浸水害)・大雨注意報(以下、大雨警報等)を発表し、警戒・注意を呼びかけています。大雨警報等の精度向上を目的に、降った雨による浸水害発生の危険度の高まりを表現する指数「浸水雨量指数」を開発し、平成29年度からの導入を予定しています。

(1)浸水雨量指数とは

降った雨が地中に浸み込みやすい山地や水はけのよい傾斜地では、雨水がたまりにくいという特徴があります。一方、地表面の多くがアスファルトで覆われる都市部などでは、雨水が地中に浸み込みにくくたまりやすいという特徴があります。地形、土地利用など、その土地がもつ雨水のたまりやすさの特徴を考慮して、降った雨による浸水害発生の危険度の高まりを数値で表現したものが「浸水雨量指数」です。

(2)浸水雨量指数の大雨警報等の発表基準への導入

平成29年度から、現在の雨量基準に代えて浸水雨量指数を大雨警報等の発表基準として、導入する予定です。これにより、それぞれの土地がもつ雨水のたまりやすさを反映することができ、大雨警報等の対象とすべき市町村をより適切に特定・発表することができるようになります。

なお、浸水雨量指数による大雨警報等の発表基準には、過去の浸水害発生の状況と当時の浸水雨量指数から、浸水害発生のおそれがある浸水雨量指数の値をあらかじめ設定します。

(3)大雨警報(浸水害)を補足するメッシュ情報

浸水雨量指数の大雨警報等への導入に合わせて、浸水害発生の危険度分布を表すメッシュ情報を提供する予定です。このメッシュ情報は、地表面を1キロメートル四方の格子(メッシュ)に区切り、各メッシュの大雨警報等発表基準への到達状況を色分けして表示するもので、実際に浸水害の危険度が高まっている詳細な地域を視覚的に把握することができます。大雨警報等が発表されたときには、このメッシュ情報をご確認いただき、安全確保行動の判断などに活用いただくことを目指しています。

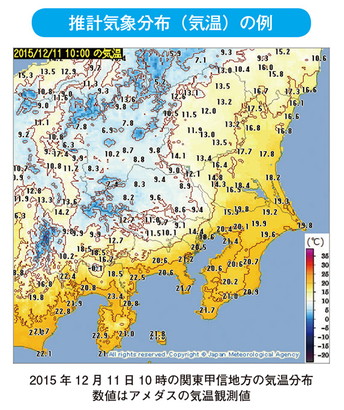

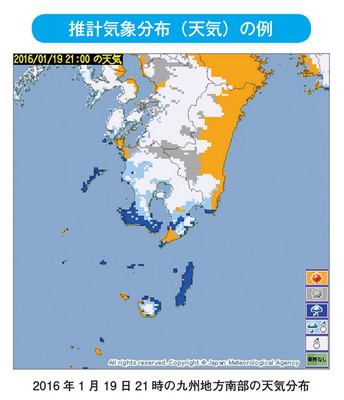

3節 「推計気象分布」の開発

気象庁では、アメダスや気象レーダー、気象衛星「ひまわり」の観測データをあわせて活用することにより、実況の気温と天気の詳細な分布を推定する技術を開発しました。この技術を用いて、平成28年3月から、気象庁ホームページ等において、毎正時における天気と気温の実況を1kmメッシュで推定した「推計気象分布」の提供を開始しています。

推計気象分布を用いることにより、日本全国の知りたい場所の気温及び天気の最新の分布を、詳細かつ簡便に知ることができます。

(1)気温

気象庁では、全国のアメダスのうち約840か所で気温を観測しています。気温と標高には、標高が高くなると気温が低くなるという関係があることから、アメダスの「点」のデータと標高の「面」のデータを組み合わせることにより、実況の気温の分布を面的に推定することが可能になります。

右図は、このようにして得られた関東甲信地方における気温分布の例です。太平洋側の伊豆半島や房総半島などでは気温が高い一方、秩父や北関東といった標高が高い地域では気温が低い様子がよく分かります。この気温の推定には1kmメッシュの標高データが用いられています。

(2)天気

気象庁では、気象衛星「ひまわり」により雲を、また気象レーダーにより降水を観測しています。これらを利用すれば、雲の有無と降水の有無を面的に捉えることができます。一方、降水が雨か雪かは、これらのデータのみからは判別できません。そこで、上記の気温の推定結果も利用して、雨と雪を判別する手法を導入しました。これによって、天気を晴、曇、雨、雨又は雪、雪の5種類に分類し、面的に推定することが可能となります。

右図は、九州地方南部における天気分布の例です。大分県や宮崎県沿岸部は晴れていますが、冬型の気圧配置となっており、標高差の小さい種子島はほぼ全島で雨になっている一方、屋久島では標高が高くなるにつれて雪に変わっている様子がよく分かります。

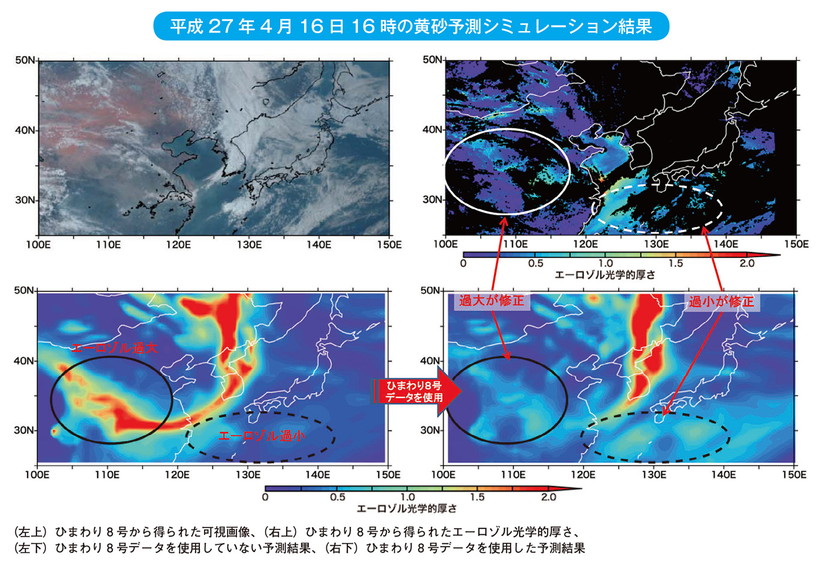

4節 ひまわり8号データを用いた黄砂予測の高度化

平成27年7月7日に運用開始したひまわり8号は、ひわまり7号では1つだった可視光の観測バンドが3つに増え、下図(左上)のようなカラーの可視画像で黄砂が飛来する様子を鮮明に捉えられるようになりました。また、従来の極軌道衛星による観測に比べ、エーロゾル(黄砂等の大気浮遊粒子状物質)の観測能力も大きく向上し、格段に広い視野と短い時間間隔でエーロゾル光学的厚さ※1等を推定することができるようになりました。

エーロゾルの光学的厚さ等のデータから、数値モデルを介してエーロゾルの濃度を予測することができるため、気象研究所は宇宙航空研究開発機構(JAXA)の地球観測研究センター(EORC)および国立環境研究所と共同で、ひまわり8号の観測データを用いたエーロゾル予測システムの開発を進めています。

平成27年4月16日に発生した黄砂についてエーロゾルの分布及び濃度について予測したところ、試験運用中のひまわり8号の観測データを使用しなかった場合、中国の内陸部ではエーロゾルの量が過大に、日本の南側では過小に予測されていましたが、ひまわり8号の観測データを使用した場合は、シミュレーションの精度が大きく改善していました。

今後は、さらなる予測精度の向上を進め、黄砂の現業予測などに応用していく予定です。また、ひまわり8号による観測データは、黄砂だけでなく森林火災起源の煙、火山の噴煙、越境大気汚染等大気環境の監視・予測・理解の促進に大きく貢献することが期待されており、これらについての取組を進めていきます。

※1 エーロゾル光学的厚さ:エーロゾル粒子によって大気がどのくらい濁っているかを示す量。

3章 地震・津波、火山に関する技術開発

1節 地震災害軽減のための技術開発

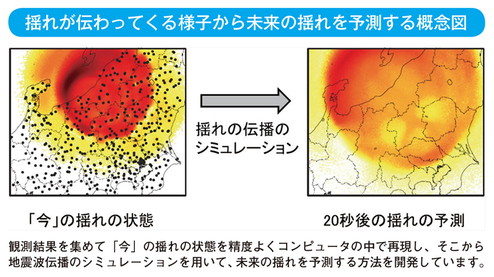

現在、気象庁では緊急地震速報を、地震の発生位置と規模(マグニチュード)を推定し、それに基づいて各地の震度を予測する方法で運用しています。気象研究所では、緊急地震速報をより早く、より正確に発表するための新しい手法として、地震の揺れが伝わってくる様子(揺れの分布)からまだ揺れていない場所での揺れを予測する方法を開発しています。さらに、高層ビルが大きく揺れる原因となる長周期の地震動にも対応できるよう研究を行っています。

また、地震の規模などを大地震発生直後にできるだけ正確に把握するため、震度分布などから地震の規模や震源域の広がりを推定する手法や、地震データと地殻変動データを組み合わせて地震の規模、断層面の向きやすべり量を推定する手法の開発を行っています。

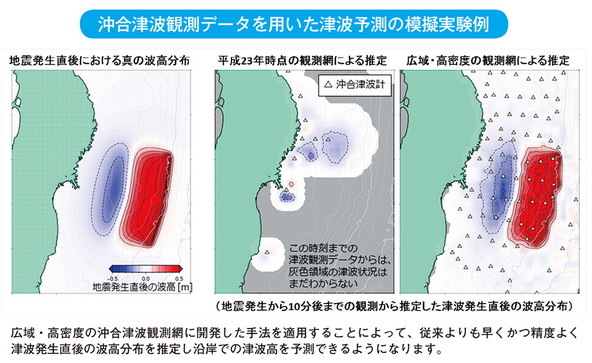

2節 津波警報・注意報の発表・解除に関する技術開発

東北地方太平洋沖地震による津波観測データの解析により、GPS波浪計や、更に沖合に設置している海底津波計の観測データが、沿岸に到来する津波を精度よく予測する上で極めて重要であることが確認され、沖合津波観測網の拡充が進められてきました。気象研究所では、津波警報の更新の精度の向上を図るために、沖合でいち早く観測された津波波形データを使って沿岸に押し寄せる津波を即座に精度よく予測するための手法の開発を行っています。

また、日本から遠く離れた外国で発生した津波(遠地津波)に関する大津波警報・津波警報及び注意報を適切なタイミングで解除するため、津波の減衰過程の研究にも取り組んでいます。

3節 火山の監視・予測のための技術開発

気象研究所では、火山活動の監視・予測手法を高度化するために、マグマの動きなど、地中における火山活動に関する研究と、噴火に伴う降灰など、噴出物に関係する火山現象の研究を行っています。

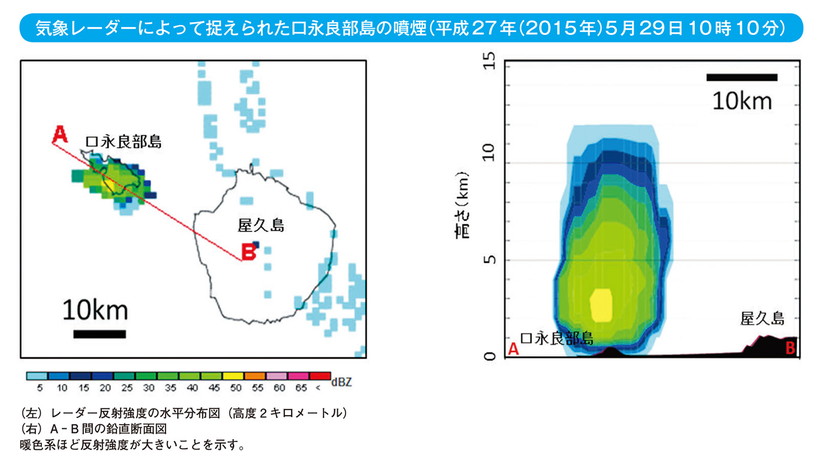

平成27年(2015年)5月29日の口永良部島の噴火で、気象庁は初めて噴火警戒レベル5(避難)の噴火警報を発表しました。この時、噴き上げられた噴煙の様子が種子島レーダーなど、3台の気象レーダーによって捉えられました。これら気象レーダーのデータをもとに解析を行ったところ、噴煙の広がりや高さが時々刻々と変化していく状況を把握することができ、レーダーによる噴煙の検知の可能性が改めて示されました。

また、火山灰や小さな噴石(火山礫)の分布を、数値予報モデルを応用して予測する手法の改良も進めています。平成23年(2011年)1月の新燃岳噴火の事例では、北西からの強い季節風に伴い寒気が流れ込む状況で、風向・風速が時間や高さによって変化していたため、拡散予測が難しい気象条件でした。しかし、このような条件下でも、現在開発中の最新の拡散モデルと、気象レーダーによる時々刻々変化する噴煙の高さの観測データを用いることで、各地の降灰量を精度よく推定できることが分かりました。

気象研究所では、今後も引き続き、気象衛星やレーダーを活用した噴煙監視方法や火山灰・火山礫の拡散モデルの改良を進めることで、平成27年(2015年)3月から運用開始した新しい降灰予報(これまでの降灰の範囲の予報に、降灰量の予報を追加したもの)の精度をさらに高めるための研究に取り組んでいきます。

4章 大学や研究機関と連携した研究・技術開発

数値予報モデルをはじめとした気象や海洋、地震・火山・津波の監視・予測の技術を向上させるためには、各分野の最先端の知見や研究成果を活用することが必要です。このため気象庁は、国内の大学や研究機関はもとより、諸外国の気象機関などと情報交換や意見交換を行い、研究・技術開発を進めています。

国内の大学や研究機関とは、気象や海洋、地震・火山・津波のそれぞれの分野で合計140余りの共同研究を実施しています。いくつかの共同研究の成果は気象庁で活用されており、例えば、緊急地震速報の実用化も共同研究の成果のひとつです。

気象の分野については、日本気象学会との間で「気象研究コンソーシアム」という研究の枠組みを設けています。「気象研究コンソーシアム」は、気象庁の予測データや気象衛星データを研究者に提供することにより、大学や研究機関における気象研究を促進し、それにより、わが国における気象研究の発展、気象研究分野の人材育成及び気象予測技術の改善を図ろうとするものです。平成27年度には、研究者からの要望に基き、気象衛星「ひまわり8号」のプロダクトである大気追跡風と高分解能雲情報データの提供を開始しました。この枠組みのもとで、40余りの研究課題が取り組まれており、気象・気候の予測技術の開発や、現象の解明のための研究が行われています。

数値予報モデル開発に関しては、気象予測や数値シミュレーションのための数値予報モデルを利用する研究者に、気象庁が実際の予報に用いているモデルを貸与し、数値予報技術を用いた研究を促進しています。また、 「気象庁数値モデル研究会」を開催し、大学や研究機関の研究者との交流を図っています。平成28年5月 には「アンサンブル予報の発展と展望」をテーマとした第9回気象庁数値モデル研究会を、日本気象学会・メソ気象研究連絡会及び観測システム予測可能性研究連絡会と合同で実施します。

気候の分野では、猛暑や豪雪等の社会・経済に大きな影響を与える異常気象が発生した場合に、その発生要因について最新の科学的知見に基づく分析結果を発表するため、大学や研究機関の専門家と連携して分析を行う「異常気象分析検討会」を設置しています。前回は「平成26年8月豪雨」が発生するなど西日本を中心に記録的な多雨・寡照となった平成26年8月の不順な天候について、検討会でその要因を分析し、見解をまとめました。