「北海道・三陸沖後発地震注意情報」について

日本海溝・千島海溝沿いの領域で規模の大きな地震が発生すると、その地震の影響を受けて新たな大規模地震が発生する可能性が相対的に高まると考えられています(先に発生した地震を先発地震、これ以降に引き続いて発生する地震を後発地震と呼びます。)。

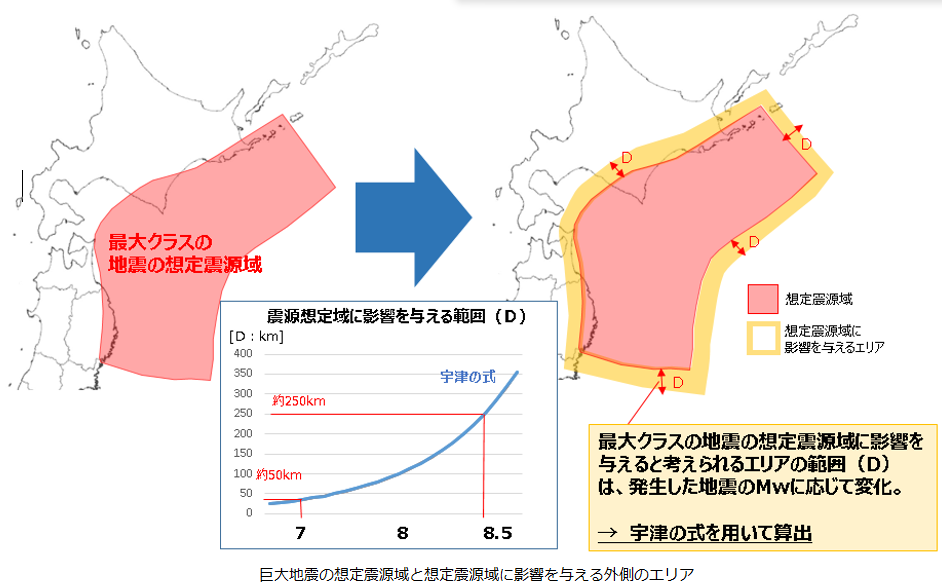

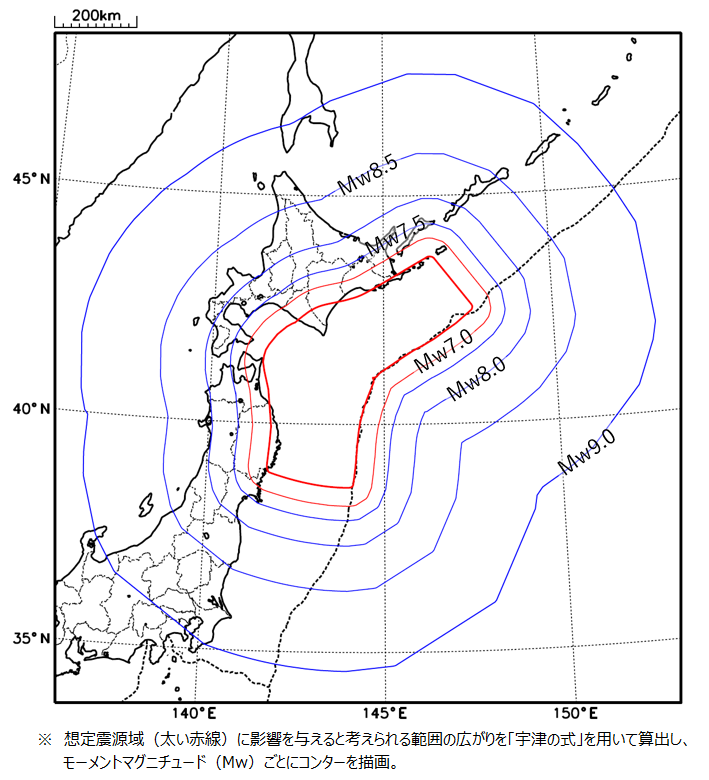

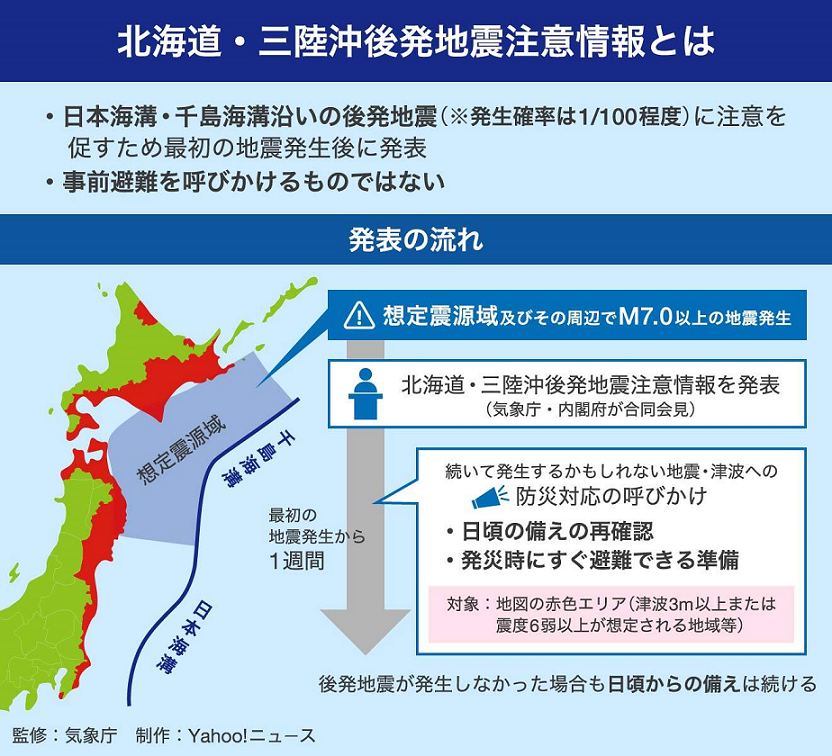

このため、北海道の根室沖から東北地方の三陸沖の巨大地震の想定震源域及び想定震源域に影響を与える外側のエリアでMw7.0以上の地震が発生した場合に、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表します。

「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の発表基準

| 情報の発表基準 |

|---|

注)想定震源域に影響を与える外側のエリアでMw7.0以上の地震が発生した場合は、地震のMwに基づき想定震源域への影響を評価し、想定震源域に影響を与えると評価した場合 |

Mwに応じた想定震源域に影響を与える範囲の広がり

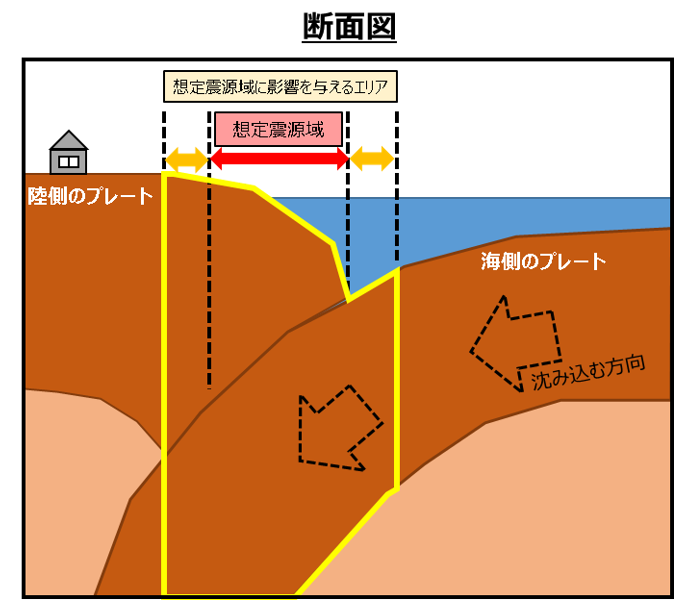

想定震源域と影響を与える外側の領域(断面図)(※2)

※1:先発地震のMwが大きくなるとその震源域も大きくなり、遠くで発生した先発地震でも想定震源域に影響を与えると考えられます。そのため、想定震源域に影響を与える外側のエリアについては、Mwの大きさに応じて広さが変化します。この広さは、内閣府の「日本海溝・千島海溝沿いにおける異常な現象の評価基準検討委員会」の報告書で示されている手法を用いて、震源の深さを考慮せず計算されます。

※2:日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震の想定震源域や想定震源域に影響を与える外側のエリアで発生する地震については、プレート境界の地震に限定せず、プレート境界以外で発生する地震も同様に評価対象とします。

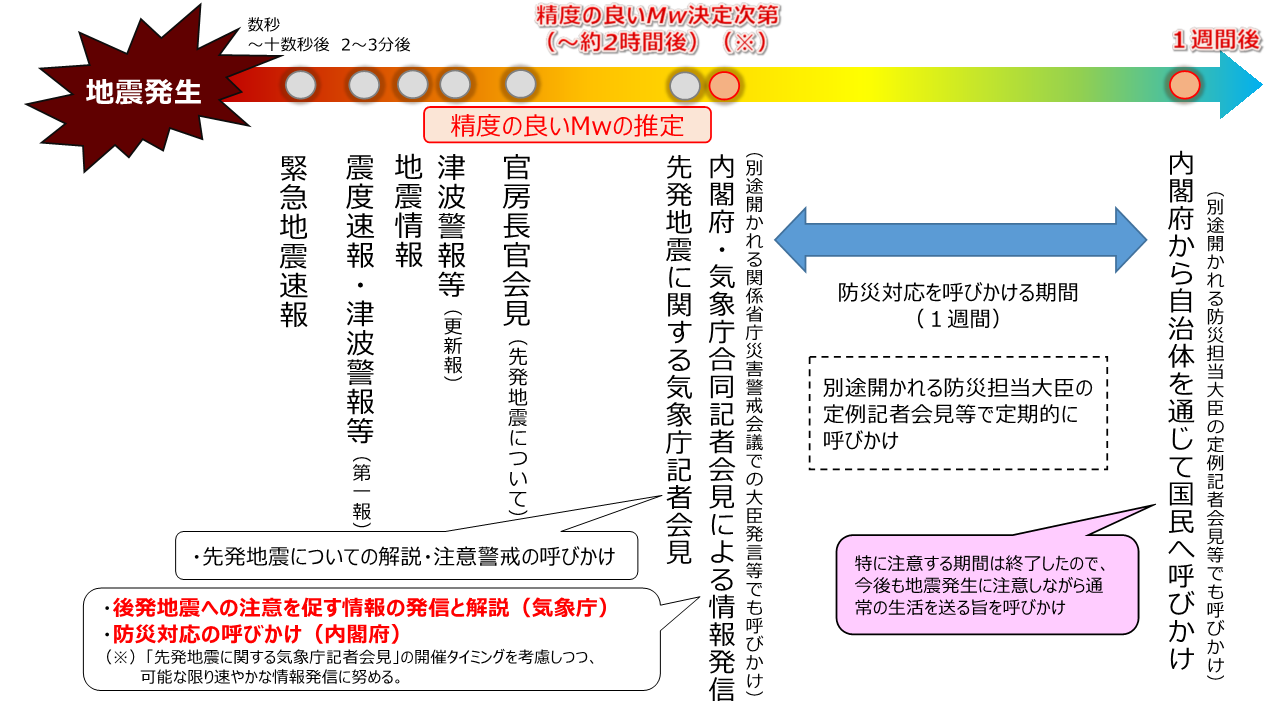

「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の情報発表の流れ

気象庁において一定精度のMwを推定(地震発生後15分~2時間程度)し、情報発表基準を満たす先発地震であると判断でき次第、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の発表と内閣府・気象庁合同記者会見が行われます。合同記者会見では、気象庁から「北海道・三陸沖後発地震注意情報の解説」が行われ、その後に内閣府から「当該情報を受けてとるべき防災対応の呼びかけ」が行われます。

(内閣府「北海道・三陸沖後発地震注意情報防災対応ガイドライン」より)

※ここで説明した流れはあくまで典型的な事例であり、先発地震の規模や被害状況に応じて、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の発表やとるべき防災対応の呼びかけのタイミングが変わる見込みです。

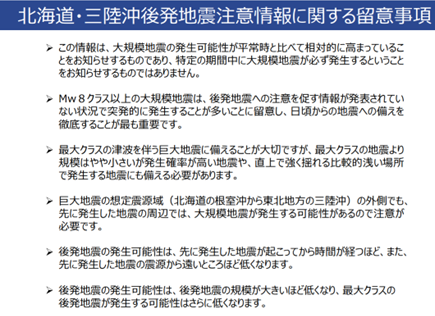

「北海道・三陸沖後発地震注意情報」に関する留意事項

「北海道・三陸沖後発地震注意情報」は、極めて不確実性が高い情報であるため、それに応じた防災対応は大変難しいという背景があります。この情報を受け取った場合には、下記の留意事項を考慮した上で、必要な防災対応をとることが重要です。

なお、日頃からの地震への備えを徹底しておくことが最も重要であることは言うまでもありません。

-

この情報は、大規模地震の発生可能性が平常時と比べて相対的に高まっていることをお知らせするものであり、特定の期間中に大規模地震が必ず発生するということをお知らせするものではありません。

-

Mw8クラス以上の大規模地震は、後発地震への注意を促す情報が発表されていない状況で突発的に発生することが多いことに留意し、日頃からの地震への備えを徹底することが最も重要です。

-

最大クラスの津波を伴う巨大地震に備えることが大切ですが、最大クラスの地震より規模はやや小さいが発生確率が高い地震や、直上で強く揺れる比較的浅い場所で発生する地震にも備える必要があります。

-

巨大地震の想定震源域(北海道の根室沖から東北地方の三陸沖)の外側でも、先発地震が発生した周辺では、大規模地震が発生する可能性があるので注意が必要です。

-

後発地震の発生可能性は、先発地震が起こってから時間が経つほど、また、先発地震の震源から遠いところほど低くなります。

-

後発地震の発生可能性は、後発地震の規模が大きいほど低くなり、最大クラスの後発地震が発生する可能性はさらに低くなります。

(内閣府「北海道・三陸沖後発地震注意情報防災対応ガイドライン」をもとに記載)

「北海道・三陸沖後発地震注意情報」について

「北海道・三陸沖後発地震注意情報」は、北海道の根室沖から東北地方の三陸沖の巨大地震の想定震源域やその周辺でMw7.0以上の地震が発生し、大規模地震の発生可能性が平常時より相対的に高まっている際に発表される情報です。この情報は、後発地震の発生時期や場所・規模を確度高く予測する情報ではなく、ましてや発生を予知する情報でもありません。また、大規模地震の発生可能性が平常時より相対的に高まっていると言っても、後発地震が発生しない場合の方が多いこと、その一方、防災対応を呼びかける1週間が経過した後も大規模地震が発生する可能性があることなど、極めて不確実性が高い情報です。

このような背景を持つものの、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表するのは、過去の大規模地震が後発地震として発生している事例が知られているからであり、たとえ不確実性が高くとも警戒レベルを上げることで被害軽減を図ることができると考えられるからです。突発的に発生する地震への日頃からの備えを前提とした上で必要な防災対応を呼びかけ、より多くの人命を守るための取組なのです。

情報が発表されたら、地震発生から1週間程度、社会経済活動を継続しつつ、日頃からの地震への備えの再確認をすることに加え、揺れを感じたり、津波警報等が発表されたりしたら、すぐに避難できる態勢を準備しましょう。

⇒ 防災対応をとるべき地域はこちら

※Yahoo!ニュース制作図解・商用利用不可・図解を分割編集しての使用はできません。

※Yahoo!ニュース制作図解・商用利用不可・図解を分割編集しての使用はできません。

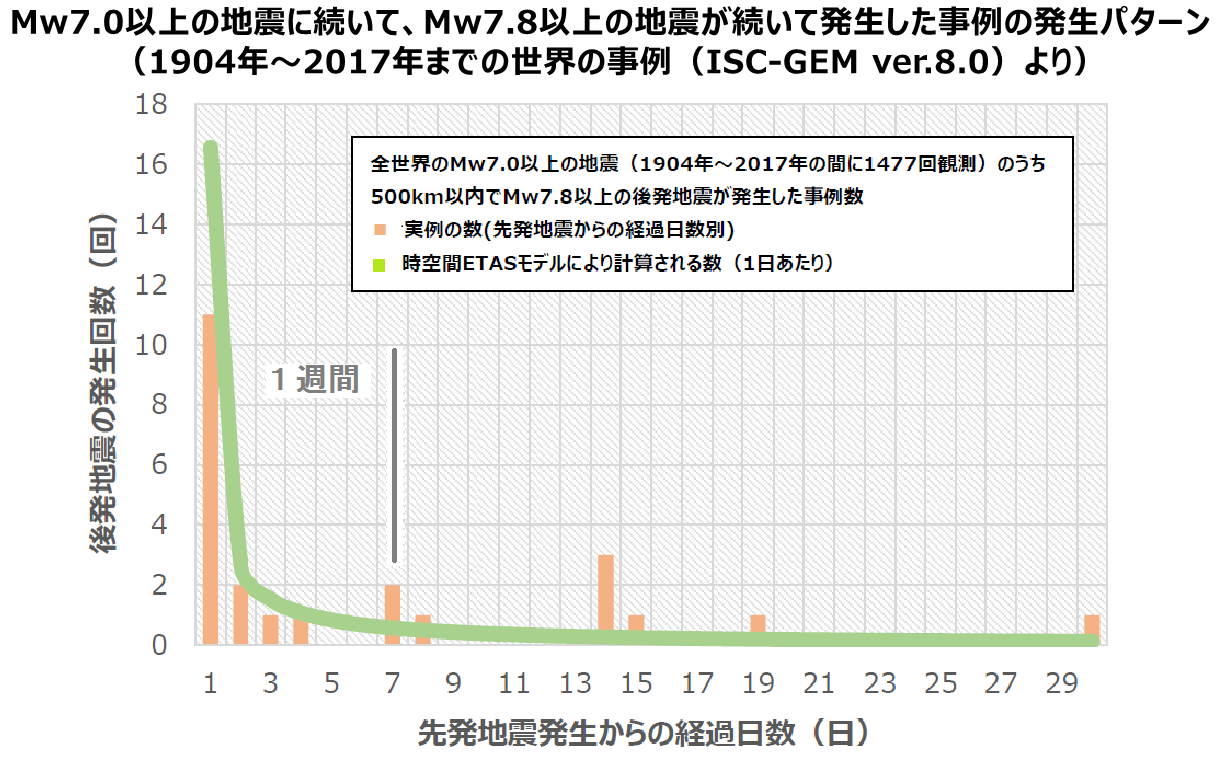

注)世界的事例を踏まえると、Mw7.0以上の地震発生後7日以内にMw8クラス以上(Mw7.8以上)の後発地震が発生する確率は、概ね百回に1回程度(Mw8.0以上の地震発生後にMw8クラス以上の後発地震が発生する確率は、概ね十回に1回程度)です。Mw7.0以上の地震発生後、平常時に比べるとMw8クラス以上の地震発生の可能性は相対的に高まっていると考えられますが、1週間のうちに後発地震が必ず発生するわけではないことに留意が必要です。

「北海道・三陸沖後発地震注意情報防災対応ガイドライン」より一部改変

情報が発表された際に説明で利用される各種資料の例

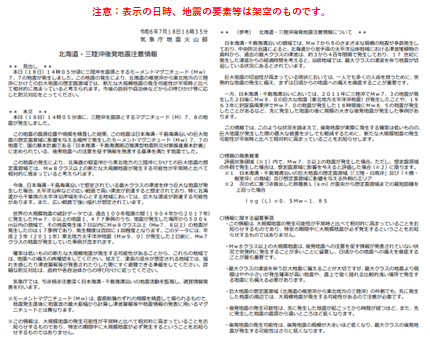

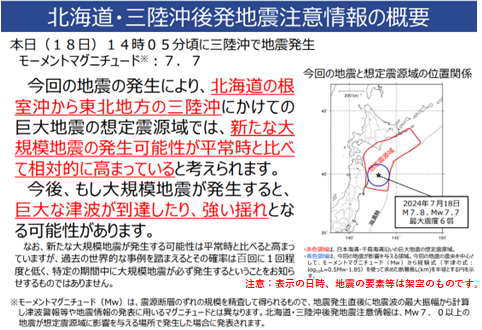

【先発地震と後発地震注意情報の概要】

先発地震の日時、位置、モーメントマグニチュード(破壊した断層面全体の規模)をお知らせします。

また、先発地震の位置、モーメントマグニチュードが「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の発表基準を満たすものであったこと、巨大地震の想定震源域では、新たな大規模地震の発生可能性が平常時と比べて相対的に高まっていることをお知らせします。

更に、後発の巨大地震が発生した場合の留意事項をお知らせします。

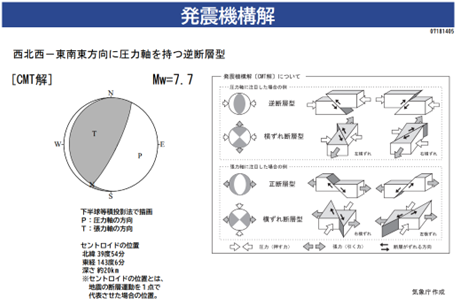

【先発地震の発震機構解】

先発地震の一定精度の発震機構解とモーメントマグニチュードをお知らせします。

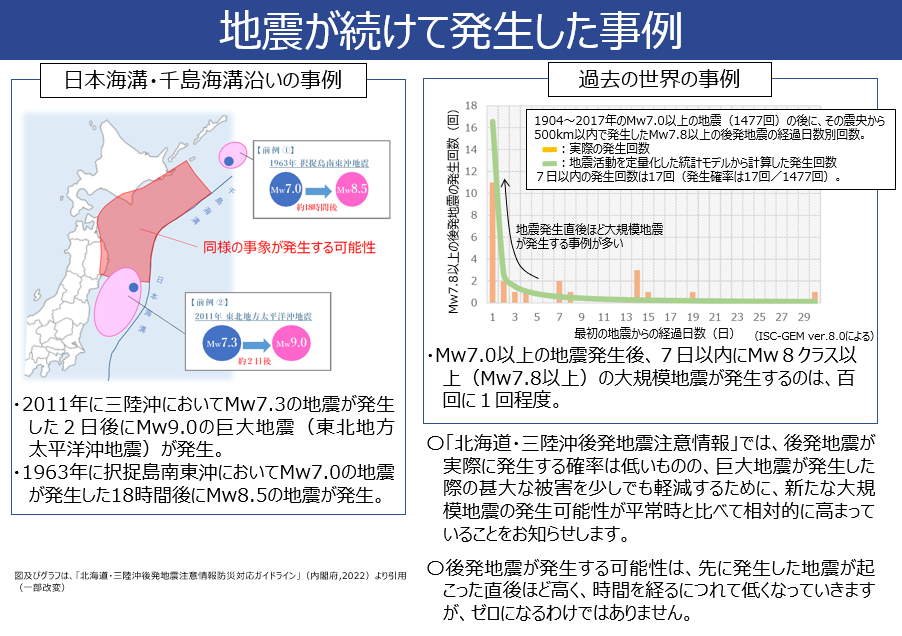

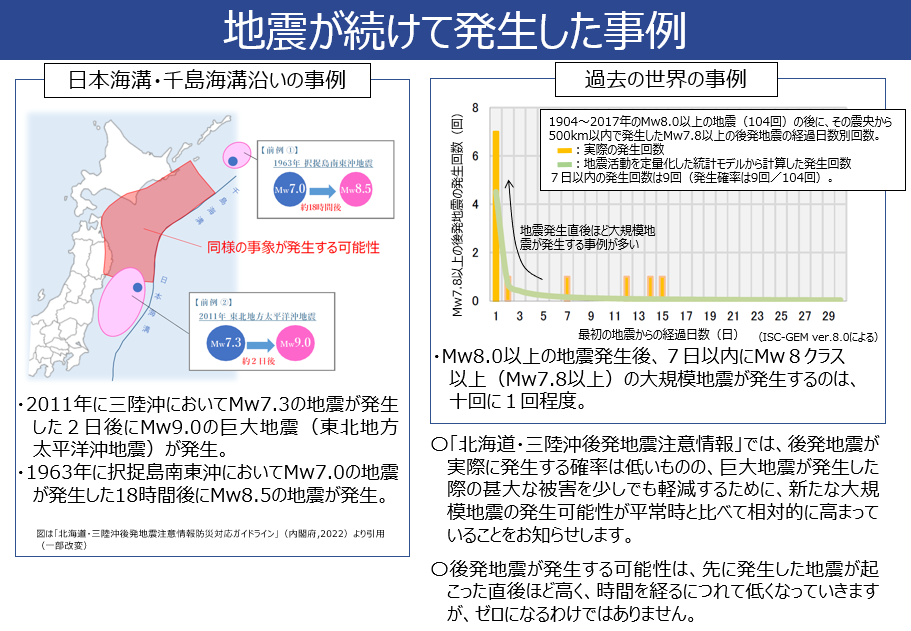

【地震が続けて発生した事例】

日本海溝・千島海溝沿いでは、これまで発生した過去の事例から、先発地震の後に巨大地震が発生することがあります。

このような事例は、世界的に見ても可能性は百回に1度程度ですが、巨大地震が発生すると甚大な被害が予想されることから、後発地震への注意を促すために「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表しています。

注意:Mw7.0以上の地震発生後、7日以内にMw8クラス以上(Mw7.8以上)の大規模地震が発生するのは、百回に1回程度。Mw8.0以上の地震発生後、Mw7.0以上の事例で10回に1回程度。

Mw7.0以上Mw8.0未満の例

Mw8.0以上の例

【後発地震注意情報が発表された際の留意事項】

Mw8クラス以上の大規模地震は、後発地震への注意を促す情報が発表されていない状況で突発的に発生することが多いことに留意し、日頃からの地震への備えを徹底することが最も重要です。

なお、内閣府(防災)のHP「北海道・三陸沖後発地震注意情報防災対応ガイドライン」も併せてご覧ください。

内閣府(防災)「北海道・三陸沖後発地震注意情報防災対応ガイドライン」HP

「北海道・三陸沖後発地震注意情報防災対応ガイドライン」より一部改変

【北海道・三陸沖後発地震注意情報全文】

発表された後発地震注意情報の全文の例。