今冬の天候及び2024年の記録的な高温の特徴と要因について

報道発表日

令和7年3月18日

概要

今冬は、期間前半は全国的に持続的な低温傾向となり、2月には日本付近に強い寒気が流れ込んで、北日本から西日本の日本海側を中心に各地で大雪となりました。他方、2024年はほぼ年間を通じて全国的に気温が高い状態が続き、日本の年平均気温は統計を開始した1898年以降で最も高くなりました。

これらの現象について、本日(18日)開催した異常気象分析検討会において、その特徴と要因を分析し、以下の通り見解をとりまとめました。

本文

1. 今冬(2024年12月~2025年2月)の天候(別紙第1章参照)

今冬を通じた冬型の気圧配置の持続及び2月の2度の寒波の要因として、以下のことが考えられます。

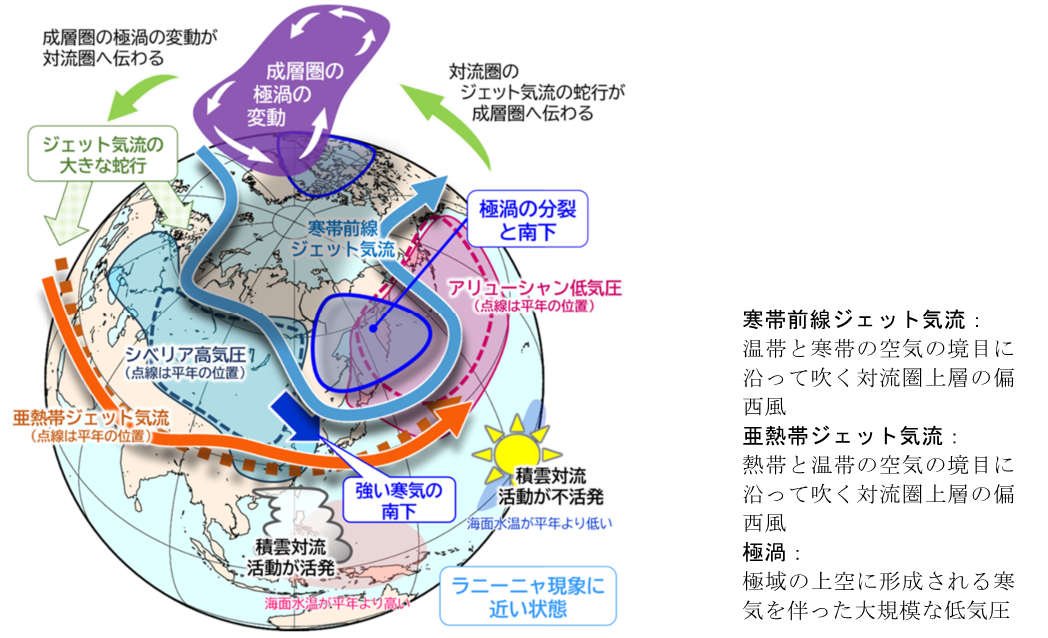

2月の寒波をもたらした大規模な大気の流れに関する模式図

・今冬を通じて、大気上層を流れる亜寒帯の偏西風(寒帯前線ジェット気流)と亜熱帯の偏西風(亜熱帯ジェット気流)が、ともに日本付近で南に蛇行する傾向にあって、冬型の気圧配置が持続しやすかった。

・今冬を通じて亜寒帯の偏西風が日本付近で南に蛇行しやすかったことには、ヨーロッパ付近での偏西風の蛇行の影響が東方に及んだことが寄与した。それに伴い、北極域に存在していた対流圏の極渦が分裂し、その一部が日本の北へ南下した。

・今冬を通じて亜熱帯の偏西風が日本付近で南に蛇行しやすかった要因として、太平洋熱帯域がラニーニャ現象に近い状況で推移したこと等によりフィリピン付近の積雲対流活動が平年よりも活発だったことや、ヨーロッパ付近の偏西風の蛇行の影響の一部が東方に及んだことが影響した。

・2月上旬や2月中旬後半~下旬前半には、フィリピン付近の積雲対流活動の一層の活発化や成層圏の極渦の変動の影響も加わって、両偏西風の南への蛇行がさらに強まり、日本付近に強い寒気が南下した。

●大雪に対する地球温暖化の影響(別紙第1章第3節)

地球温暖化の影響を評価するイベント・アトリビューションの手法を用い、文部科学省気候変動予測先端研究プログラムの合同研究チームが、2月上旬の日本海側の大雪と2月3日~4日の北海道十勝地方の大雪について速報的に評価を行いました。その結果、地球温暖化による気温や海面水温の上昇に伴って、大気中の水蒸気量が増加し、地上付近の気温が低い地域では降雪量の増加につながりました。地球温暖化に伴い降雪・積雪は減少する傾向が予測されていますが、強い寒気の流れ込みがあった時には、地球温暖化の影響により降雪量が増加しうることが示唆されました。

2. 2024年の記録的な高温(別紙第2章参照)

2024年にほぼ年間を通じて全国的に高温が持続した要因として、以下のことが考えられます(下線部は今回の追加調査で新たに加わった要因)。

・夏から秋にかけては上空の偏西風(亜熱帯ジェット気流)が平年より北寄りを流れる傾向が強まり、暖かい空気に覆われやすい状態が持続した。

・日本近海の海面水温が顕著に高かった。

・長期的な地球温暖化に加え、2020年夏~2022/23年冬の「三冬連続のラニーニャ現象」によって西太平洋の海洋内部に2020年から蓄積された熱が2023年春~2024年春のエルニーニョ現象に伴って赤道太平洋域全体の海面付近に広がって大気を強く暖めたこと、さらには北太平洋・北大西洋の中緯度帯で海面水温が顕著に高い状態が持続した影響により、熱帯及び北半球中緯度の対流圏気温が記録的に高かった。

詳細は別紙をご覧ください。なお、今冬及び昨年の天候の特徴は、以下の気象庁ホームページでご覧になれます。

冬の天候:https://www.data.jma.go.jp/cpd/longfcst/seasonal/202502/202502s.html

2024年の天候:

https://www.data.jma.go.jp/cpd/longfcst/annual/2024.pdf

各月や季節の天候:https://www.data.jma.go.jp/cpd/longfcst/tenkou_index.html

問合せ先

気候情報課 及川、中三川(天候の特徴・大規模な大気の流れ)

電話:03-6758-3900(内線4546・4548)

観測整備計画課 杉原(各地の観測データや統計について)

電話:03-6758-3900(内線4270)

資料全文

※別紙の図1-9(p.9)及び図1-10(p.9)に誤りがあり、資料を差し替えました。(令和7年3月18日)