海水中に溶けている酸素の量の長期変化に関する情報提供

報道発表日

令和7年3月5日

概要

気象庁が長期間にわたって行ってきた海洋気象観測船による観測データを解析したところ、日本南方海域及び親潮域における海水中に溶けている酸素の量(溶存酸素量)が世界と同程度かそれ以上の速さで長期的に減少(貧酸素化)していることが分かりました。

この貧酸素化は地球温暖化の進行による長期的な海水温の上昇に伴い発生すると考えられており、溶存酸素量の長期変化を把握することで地球温暖化の進行を捉えることができます。

今般、溶存酸素量についての長期変化傾向を解析し、気象庁ホームページ上で提供を開始します。

本文

酸素はほとんどの海洋生物にとって生存に必要不可欠な物質であることから、貧酸素化は水温上昇や海洋酸性化とともに、気候変動が引き起こす海洋生態系へ影響を与える三大ストレスに挙げられています。そのため、貧酸素化の現状把握は、海洋生態系への影響評価や水産資源の管理等の観点から重要です。

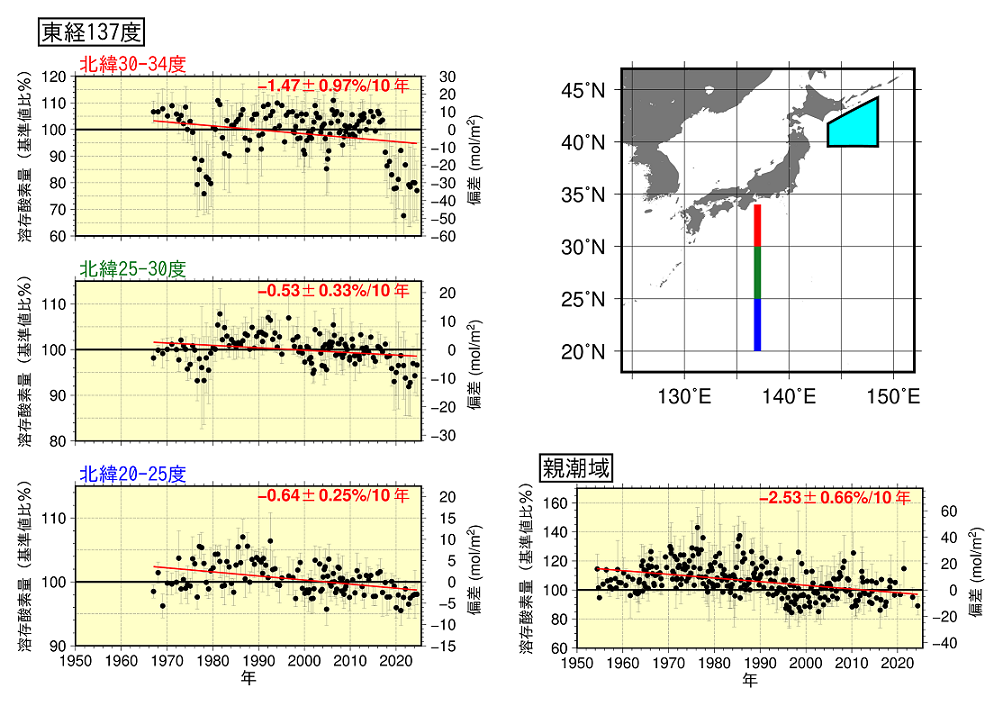

気象庁では、日本周辺海域において海洋気象観測船※1による海洋観測を定期的に実施しており、今回、これまでに得られた長期観測データを用いて、日本南方海域(東経137度)及び親潮域における海面から深度1000mまでの溶存酸素量の長期変化傾向を調査しました。その結果、日本南方海域では10年あたり0.5~0.6%低下、親潮域では10年あたり2.5%低下していることが明らかになりました(図参照)。この溶存酸素量の減少は、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)※2が報告した世界平均と同程度かそれ以上の速さです。

世界の多くの海域で観測されている溶存酸素量の減少は、地球温暖化の進行による長期的な海水温の上昇に伴い発生すると考えられています。そのため、溶存酸素量の長期変化を把握することで地球温暖化の進行を捉えることができます。

本情報の詳細については、気象庁ホームページの海洋の健康診断表※3のページにおいて公開するとともに、毎年3月に更新していきます。本情報を含め、海洋気象観測船で観測した溶存酸素量等のデータは、IPCC評価報告書等、気候変動に関する国際活動に貢献していきます。

※1 海洋気象観測船による海洋観測

※2 IPCC第6次評価報告書第1作業部会報告書(2021)

※3 海洋の健康診断表

図:日本南方及び親潮域における海洋中(深度0~1000m積算)の溶存酸素量の変化

(左及び右下)東経137度及び親潮における、1991~2020年の同海域の溶存酸素量(深度0~1000m積算)の平均値を基準(100%)としたときの比率(%)。右軸は基準値に対する偏差(mol/m2)。

(右上)色太線(東経137度)及び水色で示した範囲(親潮域)は、解析に使用した観測データの海域を表す。

問合せ先

気象庁大気海洋部環境・海洋気象課 笹野・山田

電話:03-6758-3900(内線4682・4680)