令和6年7月以降の顕著な高温と7月下旬の北日本の大雨の特徴と要因について

報道発表日

令和6年9月2日

概要

7月は全国的に記録的な高温となり、全国の平均気温は昨年7月の記録を更に上回って第1位となりました。8月に入っても顕著な高温が持続し、西日本で統計開始以来最も高くなりました。全国アメダス地点で観測された猛暑日地点数の積算は2010年以降で最も多かった昨年を大きく上回りました。7月下旬には北日本で大雨が発生し、北日本日本海側で第2位の多雨になりました。

これらの現象について、本日(2日)開催した異常気象分析検討会において、その特徴と要因を分析し、以下の通り見解をとりまとめました。

本文

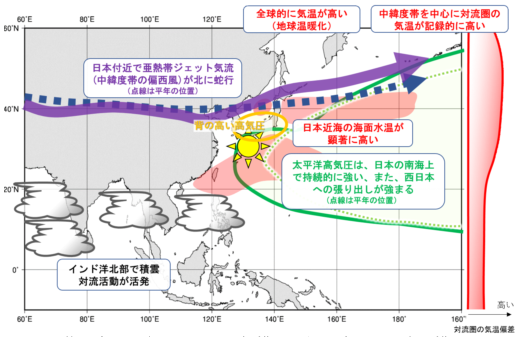

〇7月以降の顕著な高温(別紙第1章参照)

7月・8月の顕著な高温の要因として、以下のことが考えられます。

・日本付近で亜熱帯ジェット気流が持続的に北に蛇行し、西日本を中心に、対流圏の上層までのびる背の高い暖かな高気圧に覆われ続けた。

・7月は日本の南で太平洋高気圧が持続的に強く、西日本に張り出した。その要因として、インド洋北部で積雲対流活動が活発だった影響が考えられる。

・高気圧圏内で日射が強まったほか、下降気流の影響で気温が上昇した。

・日本近海の海面水温が顕著に高かった。

・長期的な地球温暖化に加え、春まで続いたエルニーニョ現象等の影響で、北半球中緯度の気温が顕著に高かった。

7月の顕著な高温をもたらした大規模な大気の流れに関する模式図

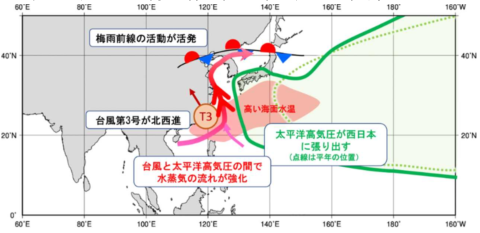

〇7月下旬の北日本の大雨(別紙第2章参照)

7月下旬は、24日頃から北日本各地で大雨となり、7月下旬の北日本日本海側の降水量は、統計を開始した1946年以降、第2位の多雨となりました。この要因としては、以下のことが考えられます。

・西日本に張り出した太平洋高気圧と中国南部を北西進した台風第3号との間で北向きの水蒸気の流れが強まり、多量の水蒸気が北日本に停滞していた梅雨前線に向かって流れ込み、梅雨前線の活動が活発化した。

・海面水温が高かった沖縄・奄美周辺海域から、豊富な水蒸気が供給された可能性がある。

また、上空に寒気が流入した際は線状降水帯が発生し記録的大雨となりました。

7月下旬に北日本に大雨をもたらした大規模な大気の流れに関する模式図

〇地球温暖化の影響(別紙第1章3節、第2章4節参照)

地球温暖化の影響を評価するイベント・アトリビューションの手法を用いて文部科学省気候変動予測先端研究プログラムの合同研究チームが速報的に評価を行ったところ、地球温暖化が無かったと仮定した条件下では今回の高温はほぼ発生しなかったことや、地球温暖化の影響で大雨における降水量が増加した可能性があることが分かりました。

詳細は別紙をご覧ください。なお、今夏の天候の特徴は、以下の気象庁ホームページでご覧になれます。

7月の天候:

https://www.jma.go.jp/jma/press/2408/01a/betten.pdf

夏の天候:https://www.jma.go.jp/jma/press/2409/02a/betten_natsu.pdf

年・季節・各月の天候:https://www.data.jma.go.jp/cpd/longfcst/tenkou_index.html

問合せ先

気候情報課 田中、中三川(天候の特徴・大規模な大気の流れ)

電話:03-6758-3900(内線4546・4548)

観測整備計画課 辻(観測データについて)

電話:03-6758-3900(内線4268)

資料全文

※「令和6年7月以降の顕著な高温と7月下旬の北日本の大雨の特徴と要因について」を修正しました(令和6年9月17日)。正誤表[PDF形式:156KB]

関連リンク

- 異常気象分析検討会

- 今回の事例に関するその他の関連ページにつきましては、準備が整い次第リンクを掲載する予定です。