地震・津波・火山を知る

1. 地球と大地の動き

この章では、地震や火山を理解するための基礎となる、地球の構造やプレートテクトニクスについて解説します。

1.1. 地球の構造

○硬い、柔らかいという物理的な特徴でみると、地球の表面には硬い板のような「プレート」が存在しています。

○地震や火山活動は、概ね地表からの深さ約700kmよりも浅い領域で起こっており、そのほとんどは、深さ約100kmよりも浅いところで発生しています。

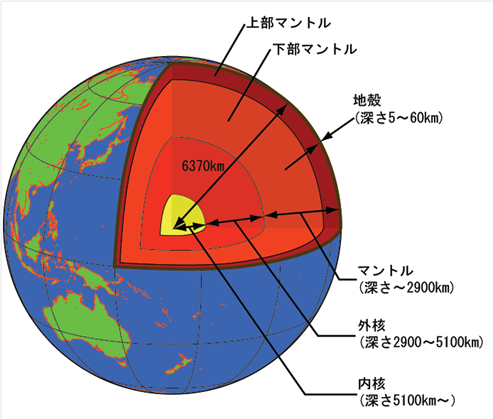

地球の内部は、構成する物質によってその中心から、「核」(内核、外核)、「マントル」(下部マントル、上部マントル)、「地殻」という層構造になっていると考えられています。

「地殻」は最も外側にある深さ5~60kmの層で、主に「花崗(かこう)岩」や「玄武岩」などの岩石から構成されています。

地殻は、大きく分けて、陸地の大部分を構成している大陸地殻と海洋底を構成している海洋地殻があります。大陸地殻は30~60kmの厚さがあり、主に花崗岩でできています。海洋地殻は5~10kmほどの厚さを持ち、主に玄武岩からできています。

地殻の下、深さ約2,900kmまでの層が「マントル」で、主に「かんらん岩」などの地殻と異なる物質からできていると考えられています。

マントルの下の「核」は、鉄やニッケルなどの金属物質で構成され、内側の半径約1,300km程度の内核は固体、その外側の外核は液体であるとされています。

地球内部の模式図

地殻、マントルといった分類は、構成する物質の化学的な区分によります。一方、硬い のか柔らかいのかといった物理的な見方をすると、上部マントルのうち地殻に近いところの一部は、それより深いマントルに比べて硬くなっています。この部分と地殻を合わせて「プレート」と呼び、あたかも硬い板のように振る舞うことが知られています。

上部マントルとさらにその下の下部マントルの境界は、地表からの深さ約700kmにあたります。地震や火山活動は「プレート」の運動と密接に関係があると考えられていますが、それらが発生しているのは上部マントルよりも浅い領域(深さ約700kmよりも浅い)と言われています。さらに、そうした地震や火山活動のほとんどは、深さ約100kmよりも浅いところで発生しているのです。地球の半径は約6,370kmですから、私たちの生活に影響を与える地震や火山活動が生じているのは、地球全体で見るととても浅いところの現象であるといえます。

日本付近で発生した地震の分布図(1997年10月~2025年12月)

地球内部の構造や物質の組成はどのようにして知ることができるのでしょうか。その答えは、地球の内部を伝わる地震波(地震のときに岩盤がずれ動くことによって、周囲に伝わっていく波)を解析することによって求められます。

地球の内部を伝わる地震波には、P波(Primary wave)とS波(Secondary wave)があります。P波は固体、液体、気体中のいずれも伝わって進むことができます。しかし、S波は液体や気体中を伝わることができず、固体中しか伝わりません。また、地震波も光と同様に、異なる物質の境界で反射したり屈折したりしながら伝わっていきます。

例えば、深さ約2,900kmよりも深いところにある外核では、S波が全く伝わらないことが分かっており、これにより外核は液体で構成されていると考えられています。このように、地震波の伝わり方の特徴から、地球内部の構造やそれぞれの境目の深さを調べることができるのです。

1.2. 地球の内部の動き

○プレートは年間数cm程度の速さで少しずつ動いており、このプレートの運動と地震や火山活動には深い関係があります。

○地球上で起こる地震や火山活動などの現象を、プレートの運動から説明する考え方がプレートテクトニクスです。

地震や火山活動の原因は、地球の表面を覆っているプレートの運動と深い関係があります。プレートの運動から、地震や火山活動など地球上の多くの現象を統一的に説明する考え方が「プレートテクトニクス」です。

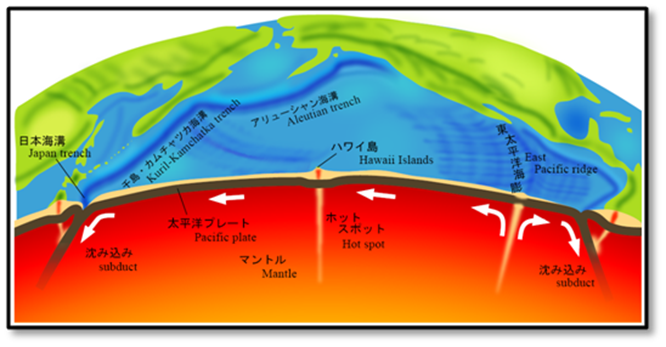

地殻とマントルはいずれも固体の岩石から構成されています。一方で、マントルはまるで流体のように振る舞い、非常にゆっくりとした速度で対流運動をしていると考えられています。これを「マントル対流」と呼びます。

地球の表面を覆っているプレートは大小十数枚に分かれています。地球内部で対流しているマントルの上にプレートが乗っているため、プレートは年間数cm程度の速さで相互に水平に少しずつ動いています。そして、プレート同士がぶつかったり、すれ違ったり、片方のプレートがもう一方のプレートの下に沈み込んだりしています。これにより、プレートの周辺部には圧縮されたり、引っ張られたりする力が絶えず加わり、これが地震を引き起こす主な要因となっています。

プレート運動の模式図

なお、プレート運動の原動力として、マントル対流による運搬などが考えられていますが、いまのところはっきりとしたことはよくわかっていません。マントル対流だけを原動力と考えるとつじつまの合わない部分があり、上昇したマントルの一部が溶けてマグマとなってプレートが作り出されて互いに離れて拡がっていく力や、プレートが沈み込む際の引っ張り込みの力など、様々な要因によるものであるとも考えられています。

ハワイ諸島は、 太平洋プレートの上に位置しています。この太平洋プレートは、東南東の方向から日本列島に向かって近づいてきており、日本海溝などから陸のプレートの下に沈み込んでいます。ハワイは日本から見て東南東方向にありますので、このプレートの移動に伴って、ハワイは日本へ近づいてきていることになるのです。

しかし、太平洋プレートの移動する速度は年間約8cmの速さです。日本とハワイは約6,000km以上離れていますので、実際に日本のすぐ近くにハワイがやってくるのは、何千万年も先のことになりますね。

プレートは、陸地の大部分を構成する大陸地殻と海洋底を構成する海洋地殻の違いによって、それぞれ陸のプレート(大陸プレート)と海のプレート(海洋プレート)に分類されます。これらは主に密度の違いにより、海のプレートの方が陸のプレートよりも重くなっています。海のプレートは、海底の地形的な高まりである海嶺(かいれい)(あるいは海膨(かいぼう))で生成され、水平方向に移動し、深い溝状の海底地形である海溝(あるいはトラフ)でその重さのために他のプレートの下へ沈み込んで地球内部へ戻る、といった生成・消滅を繰り返しています。

さらに、プレート運動と火山活動も密接に結びついています。上部マントルでは、一部の岩石が溶けてマグマができると知られており、火山活動はこのマグマが上昇して地表に達することで生じます。また、プレートテクトニクスの原動力となっているマントル対流に伴って、高温のマントル物質が深部から地表に上昇し、ハワイなどの「ホットスポット」が形成されます。

地球の様々な変動の原動力をプレートの運動に求め、それにより地震や火山をはじめとする様々な地学現象を統一的に解釈しようという「プレートテクトニクス」。この考え方は1960年代の後期に登場し、固体地球物理の非常に広い範囲の現象を説明できるため、広く受け入れられるようになりました。

プレートテクトニクスの考え方と整合する証拠にはどのようなものがあるのでしょうか。例えば、岩石の年代を測定してみると、大陸地殻には5億年より古い岩石が存在するのに対し、沈み込みにより地球表面から消えていく海洋プレートの年代は、古いものでも2億年程度であることが知られています。さらに、地質学や地球電磁気学の手法による詳細な調査では、海底の岩盤の年齢は海嶺で「若く」、海溝で「古い」ことがわかっています。

最近では、プレートの境界を挟んだ相互の運動自体がGNSS(全球測位衛星システム:Global Navigation Satellite System)等の観測技術により実際に測定されています。世界最大の海洋プレートである太平洋プレートは、年間約8cmの速さで移動しており、これは、概ね人間の爪が伸びる速さと同じです。

1.3. プレート境界

○プレート境界では、マントルの成分の一部が溶けてマグマを生じ、それによって火山が多く分布しています。

○日本周辺では、主にプレートの沈み込みに伴って地震が発生しており、沈み込むプレート内では地下700kmくらいの深さまで地震の発生が見られています。

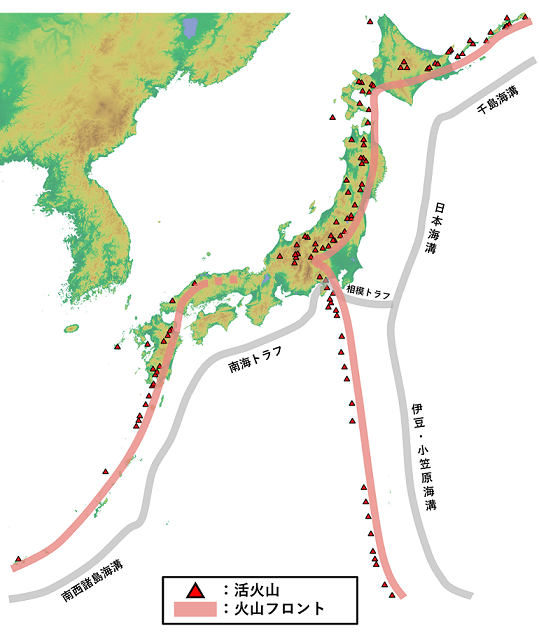

○日本周辺では、火山が海溝と平行に分布しており、この火山分布の海溝側の端のラインである「火山フロント」は、沈み込んだプレートの深さがおよそ地下100kmに達するあたりの真上に位置しています。

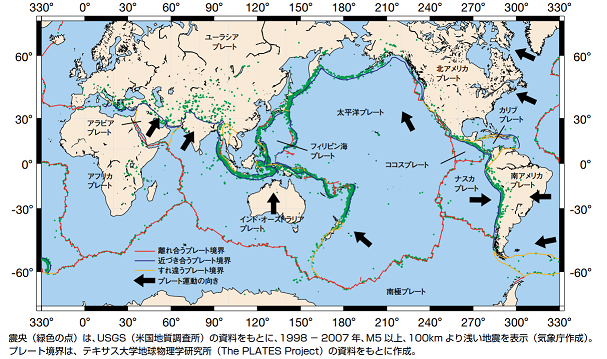

地球の表面を覆っている大小十数枚のプレート同士の境目を、「プレート境界」といいます。プレートは互いに異なる方向に運動するため、プレート境界付近では絶えず大きな力が働くこととなり、地震を発生させます。

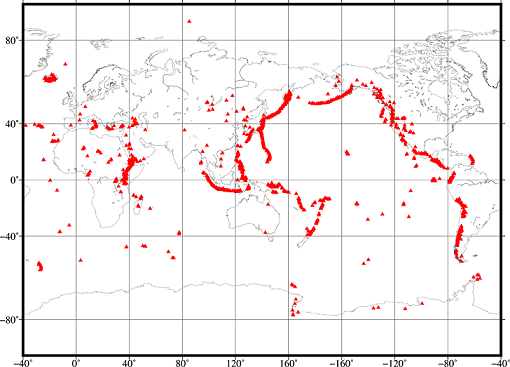

世界地図に地震の発生場所を表示してみると、地震が発生する場所と発生していない場所がはっきりと分かれます。プレート境界やその周辺で地震が数多く発生している様子がわかります。ただし、全ての地震がプレート境界やその周辺で発生しているわけではなく、ハワイや中国内陸部で発生している地震のようにプレート内部で発生する地震もあります。

火山についても、その分布にかたよりがあり、多くはプレート境界に位置しています。また、ハワイのようにプレート内部に分布しているものもあり、「ホットスポット」と呼ばれています。

世界の地震分布とプレート境界

地震調査研究推進本部「地震がわかる!」より引用

世界の火山の分布

(注)火山は過去概ね1万年間に活動のあったもの。

スミソニアン自然史博物館(アメリカ)のGlobal Volcanism Programによる火山データをもとに、気象庁作成

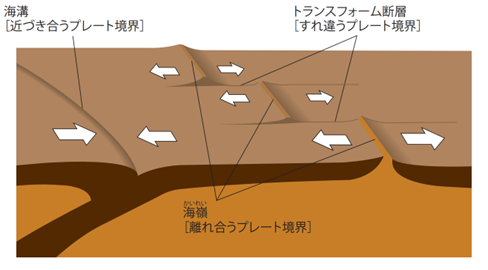

プレート境界には、大きく分けて「離れ合う境界」、「近づき合う境界」、「すれ違う境界」があります。いずれの境界においても、応力(物体の内部に生じる単位面積当たりの力)の集中が起こるため、その他の地域よりも地震活動が活発となります。

「離れ合う境界」では、上昇したマントルの成分の一部が溶けてマグマとなり、海嶺や海膨(かいぼう)と呼ばれる海底山脈からあふれ出ています。それにより、海嶺(海膨)の両側には新たな海のプレートが作り出されており、二つのプレートが互いに離れ合うように動いています。

ここで発生する地震は、他の2種類の境界よりもその規模は比較的小さくなっています。また、海嶺に沿って火山が分布しています。

「近づき合う境界」は、移動してきたプレートが他のプレートに出会う場所にあたります。このタイプの境界は、一方のプレートが他方のプレートの下に潜り込んで地表から消失する「沈み込み帯」と、二つのプレートが押し合って変形する「衝突帯」に大別されます。

「沈み込み帯」では、海溝やトラフといった非常に深い溝状の海底地形が見られ、重い海のプレートが別のプレートの下に沈みこむ場となっています。それにより、海溝型の巨大地震が繰り返し発生します。また、海のプレートは水を多く含むことから、沈み込んだ海のプレートからの水の働きでマントルが溶けてマグマができるため、海溝と平行に火山が分布します。

「衝突帯」は、世界的にみればヒマラヤ山脈、日本近辺でみれば日高山脈や伊豆半島のような地域に対応しており、例えばヒマラヤ山脈に沿った地域ではマグニチュード8クラスを含む活発な地震活動がみられています。

「すれ違う境界」は、海嶺と海嶺を継ぐトランスフォーム断層のように、プレート同士が互いにすれ違うような動きをしています。

プレート境界の種類

地震調査研究推進本部「地震がわかる!」より引用

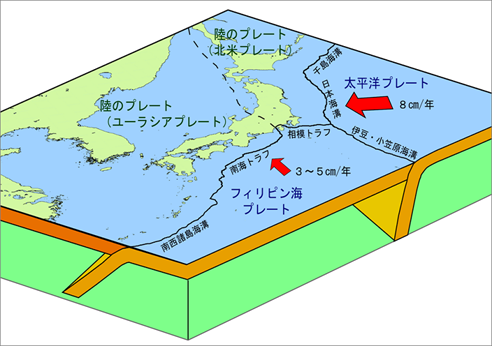

日本周辺では、海のプレートである太平洋プレート、フィリピン海プレートが、陸のプレート (北米プレートやユーラシアプレート)の方へ1年あたり数cmの速度で動いており、陸のプレートの下に沈み込んでいます。具体的には、太平洋プレートが千島海溝、日本海溝、伊豆・小笠原海溝から、フィリピン海プレートが相模トラフ、南海トラフ、南西諸島海溝から日本列島の下に沈み込んでいます。このように、日本周辺では複数のプレートによって複雑な力がかかっており、世界でも有数の地震多発地帯となっています。

日本付近のプレートの模式図

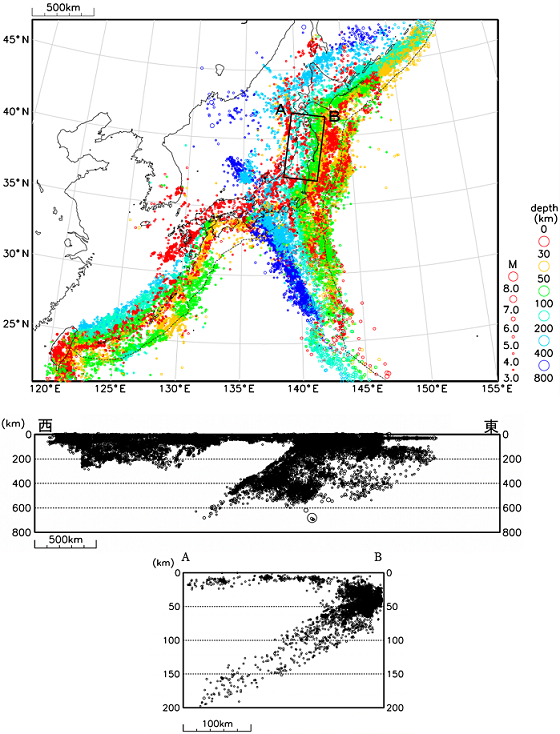

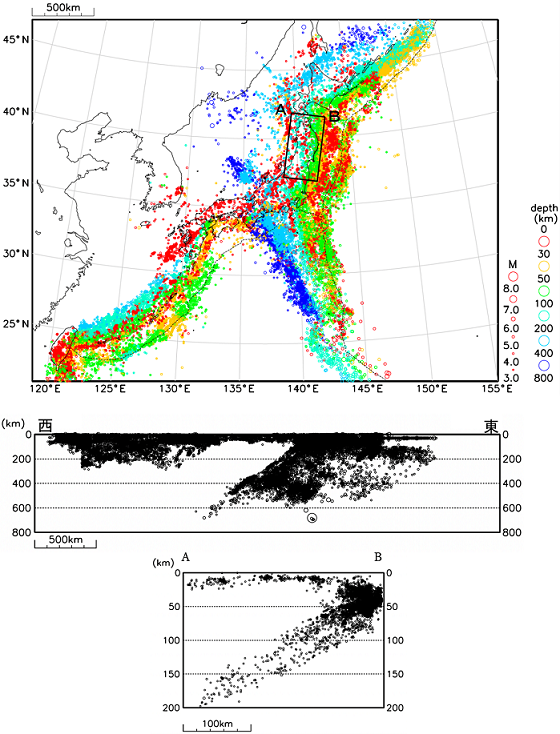

日本とその周辺地域について、地震の空間分布を見ると、主にプレートの沈み込みに沿ってプレート内で地震が発生しているのが分かります。日本周辺で沈み込むプレート内では、地下700kmくらいの深さまで地震が発生しています。

日本とその周辺の地震の空間分布

(上)震央分布図(2013年~2022年、深さ0~800km、M≧3.0)

(中)上図全体の断面図(東西投影)

(下)上図矩形領域内の断面図(A−B投影、深さ0~200km、水平方向・深さ方向とも6倍に拡大)

また、火山の分布をみると、日本海溝と東日本の火山といったように、火山が海溝と平行に分布していることが分かります。この火山分布の海溝側の端のラインを「火山フロント」といいます。沈み込んだプレートの深さがおよそ地下100kmに達するあたりの真上に火山フロントは位置しています。

日本の活火山の分布

産業技術総合研究所HPをもとに気象庁作成

地震は地下深くで起こりますが、その深さには限界があるのでしょうか。

気象庁が観測した日本で一番深い地震は、2015年5月30日20時23分の小笠原諸島西方沖の地震(マグニチュード8.1、最大震度5強、深さ682km)の余震(同日21時46分、マグニチュード3.6)で、その深さは698kmです。世界で一番深い地震としては、USGS(米国地質調査所)のデータで、南太平洋のフィジー付近で深さ700kmを超える地震が記録されています。

地下約700kmといえば、ちょうど「上部マントル」と「下部マントル」の境界付近にあたります。これより深い「下部マントル」では、マントルを構成する主要鉱物である「かんらん石」の結晶構造が変化し、岩石が粘り強く変形する性質を持つことが知られています。このため、下部マントルでは地震が起きないのではないかと考えられています。

外部リンク

- 地震調査研究推進本部(文部科学省)

- スミソニアン自然史博物館(英語ページ)