◆ 特集1 ◆ 地球沸騰の時代が到来!? ~気象庁の気候変動に関する取り組み~

令和5年(2023年)は記録的な高温の1年であり、世界及び日本の平均気温は統計開始以降最も高くなりました。令和5年7月には、グテーレス国連事務総長が「地球温暖化の時代は終わり、地球沸騰の時代が到来した」という言葉で、気候変動による最悪の事態の回避を訴えました。

気候変動の影響は、地球規模での平均気温の上昇や海面水位の上昇、大雨の頻度や強度の増加、干ばつの増加、大気中の二酸化炭素濃度増加による海洋酸性化など、世界中様々なところに現れています。このため、気候変動は、国境を越えて社会、経済、人々の生活に影響を及ぼす問題であり、国際社会の一致団結した取り組みが不可欠です。

気候変動問題に関する国際社会の取り組みとしては、平成4年(1992年)に採択された「国連気候変動枠組条約」に基づき、国連気候変動枠組条約締約国会議(COP)が平成7年(1995年)から毎年開催され、世界での温室効果ガス排出削減に向けて、精力的な議論を行ってきました。平成27年(2015年)にフランス・パリで開催されたCOP21において採択されたパリ協定では、「世界の気温上昇を工業化以前から2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をする」ことを世界共通の長期目標としました。

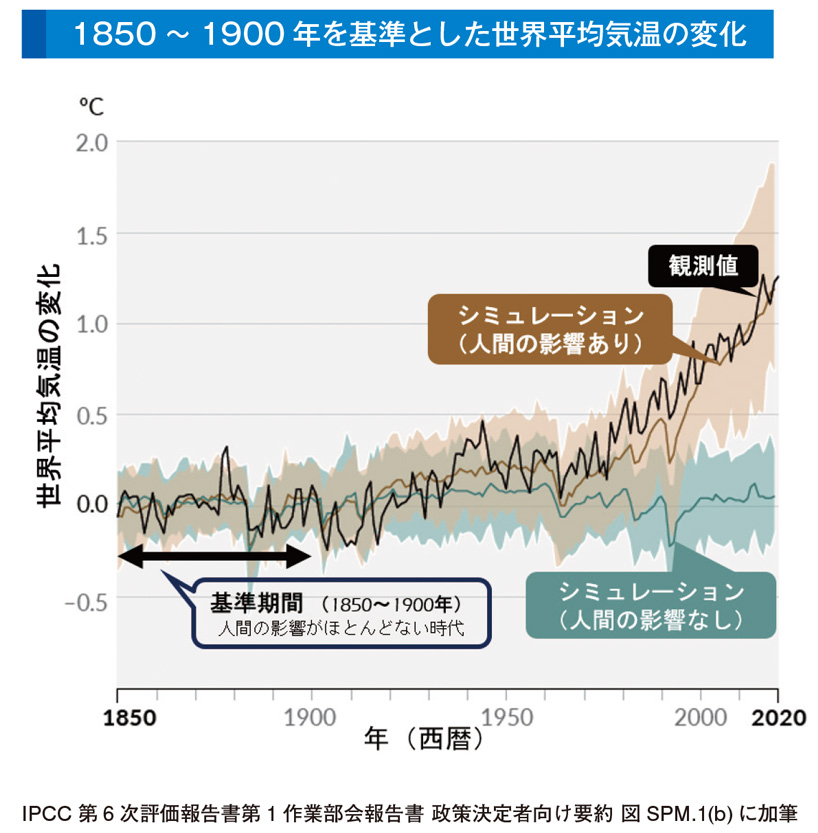

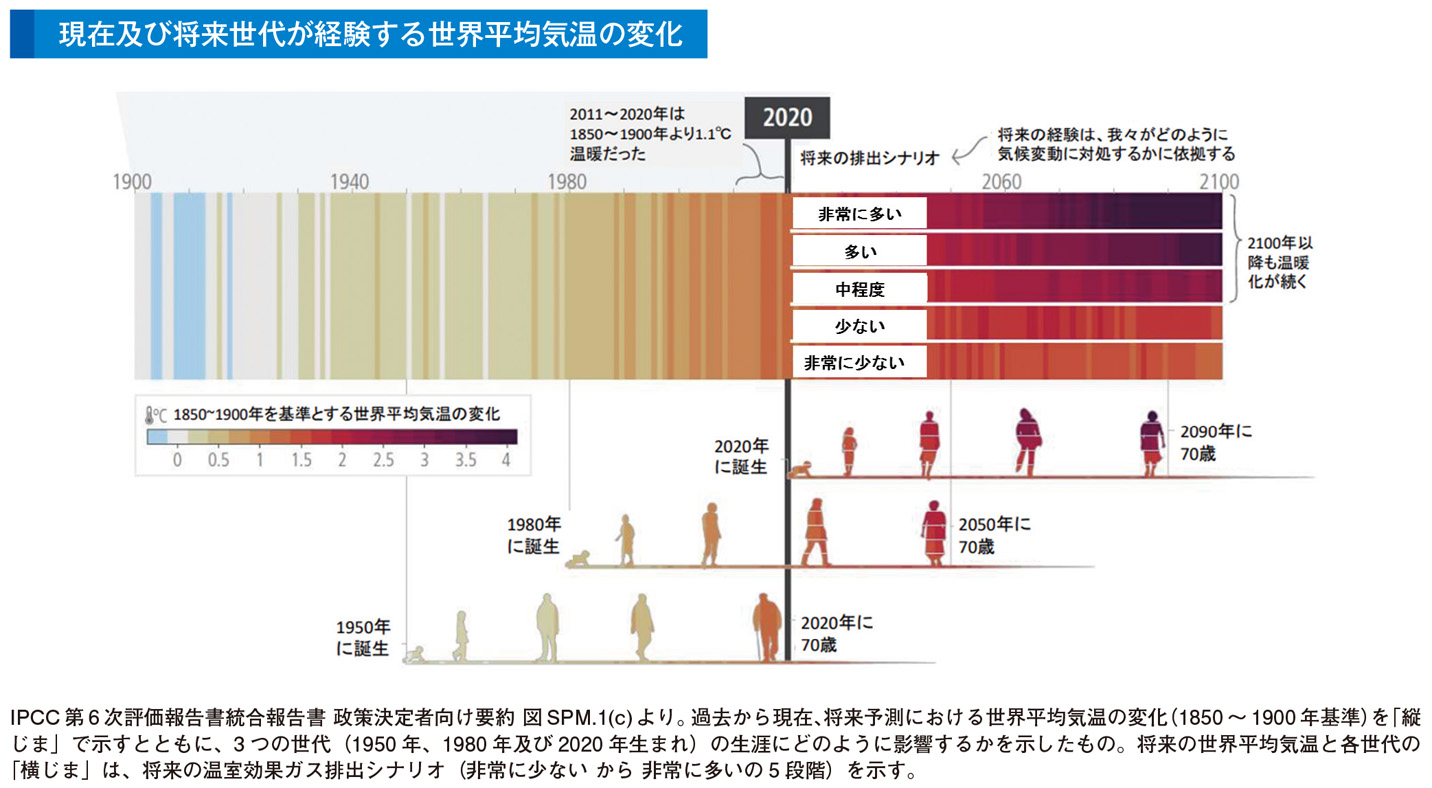

このような気候変動に関する国際的な合意形成において、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は評価報告書を作成・公表し、議論の基盤となる科学的知見を提供しており、最新の第6次評価報告書統合報告書では、地球温暖化は人間の影響が原因であることに疑いの余地はなく、世界の平均気温は工業化以前に比べ既に1.1℃上昇しており、短期のうちに1.5℃に到達する見込みであることが示されました。また、この10年間に行う選択や実施する対策は、現在から数千年先まで影響を持つと警鐘をならしています。

気候変動の課題に対する取り組みは全世界の喫緊の課題となっている中、気象庁では、気候変動の緩和策や適応策などを支援していくために、気候変動の観測成果や将来予測に関する情報を蓄積し、広く周知、情報提供をしています。本特集では、令和5年(2023年)の国内外の記録的な高温の状況等について振り返るとともに、気象庁の気候変動に関する最近の取り組みについてご紹介します。

1 令和5年(2023年)の記録的な高温を振り返る

(1)統計開始以降最も暑かった1年間

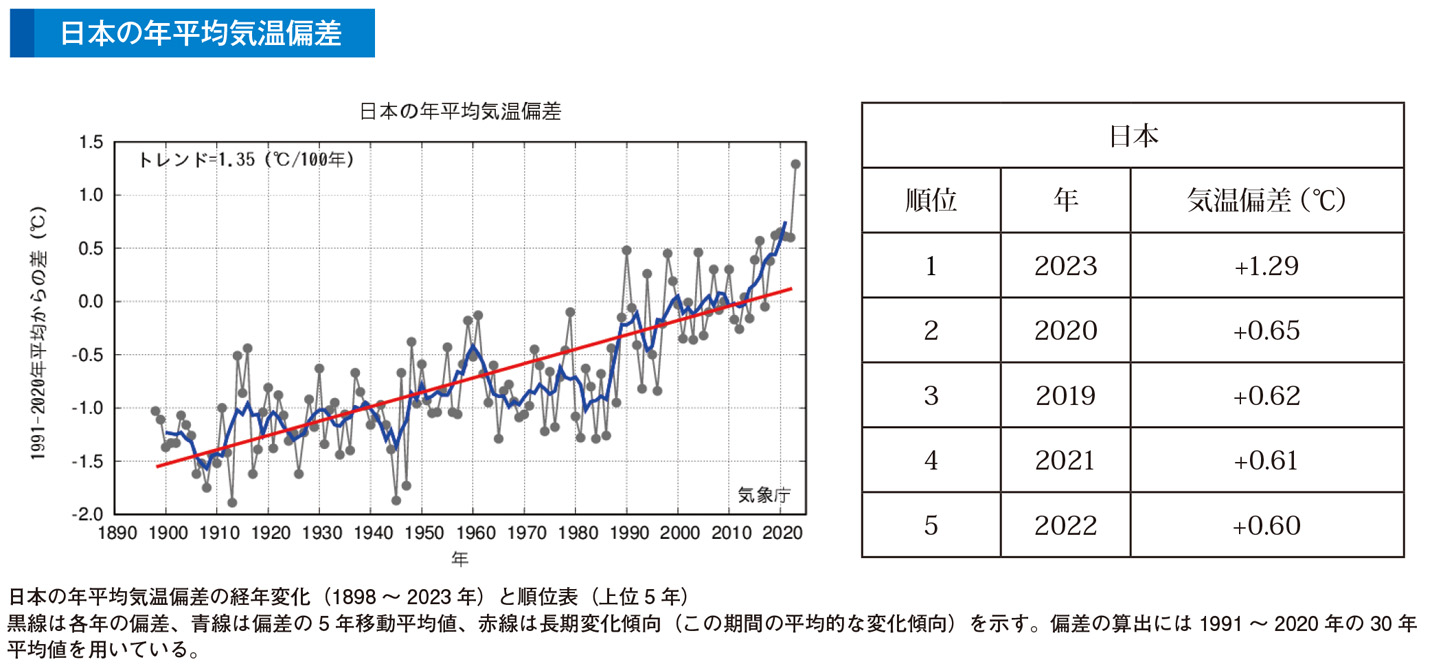

令和5年(2023年)の世界の年平均気温偏差は、統計を開始した明治24年(1891年)以降、最も高くなりました。日本においても、令和5年の年平均気温偏差は、統計を開始した明治31年(1898年)以降、最も高い値となりました。日本の平均気温は、長期的には100年あたり1.35℃の割合で上昇しており、特に1990年代以降高温となる年が多くなっています。地球温暖化の進行に伴い、このような記録的な高温となる年が発生しやすくなっています。

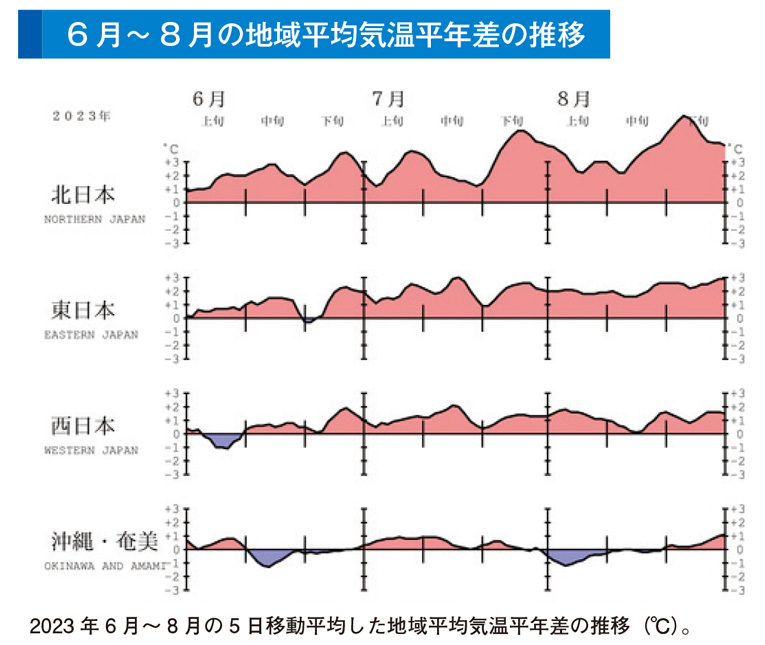

特に7月後半から北・東日本を中心に記録的な高温となりました。7月後半以降は猛暑日となった地点が多く、8月31日までに全国のアメダス地点で観測された猛暑日の積算日数は平成22年(2010年)以降で最も多くなりました。8月5日には福島県伊達市梁川(ヤナガワ)で40.0℃を観測するなど、夏(6~8月)に全国の観測点915地点のうち128地点で通年の日最高気温が高い記録を更新しました(タイを含む)。

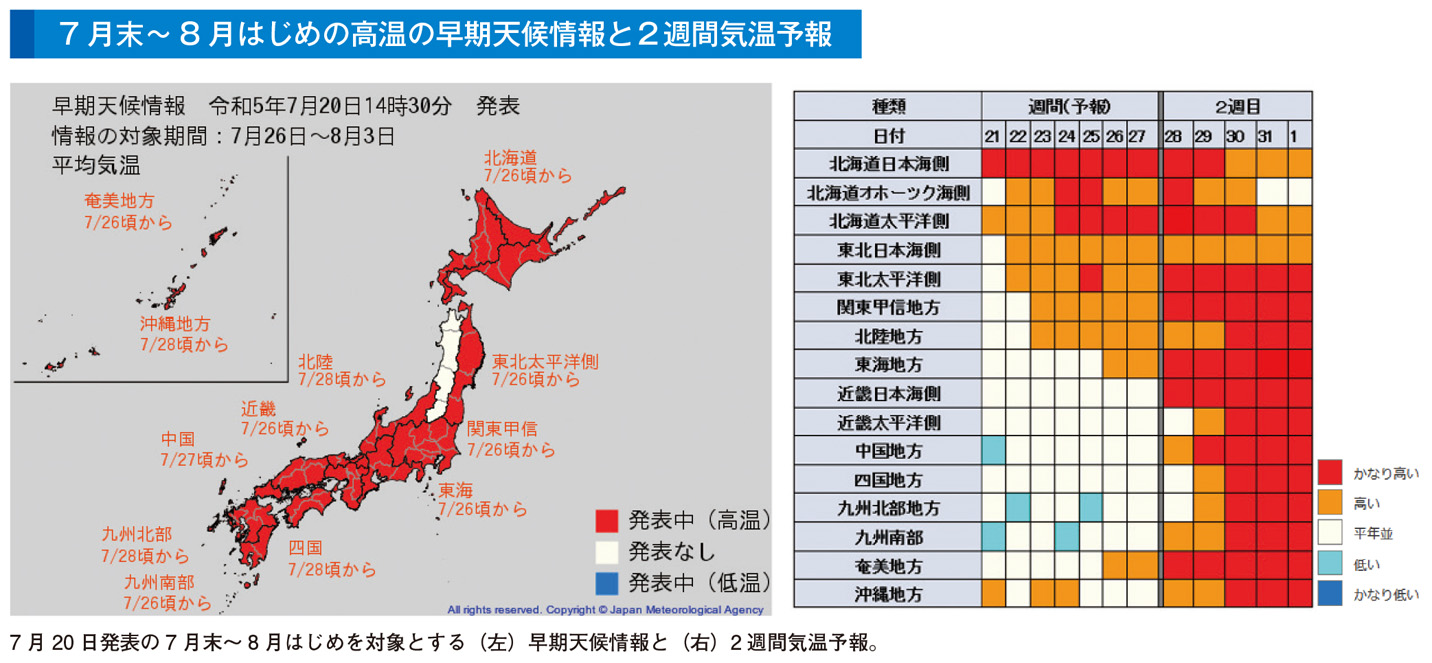

気象庁では、今回のかなりの高温を事前に予想し、令和5年7月20日には東北日本海側を除く各地方を対象に「高温」の早期天候情報を発表するなど、熱中症対策や健康管理、農作物や家畜の管理等への注意を呼びかけました。その後も、段階的に「高温に関する気象情報」や環境省と共同で発表する「熱中症警戒アラート」等の情報により、盛夏期の顕著な高温への注意を呼びかけました。しかし、この高温により、熱中症による救急搬送人員は7月、8月と3万人を超え、平成20年(2008年)以降でそれぞれ2番目、3番目に多くなる(総務省による)など社会生活に大きな影響を与えました。

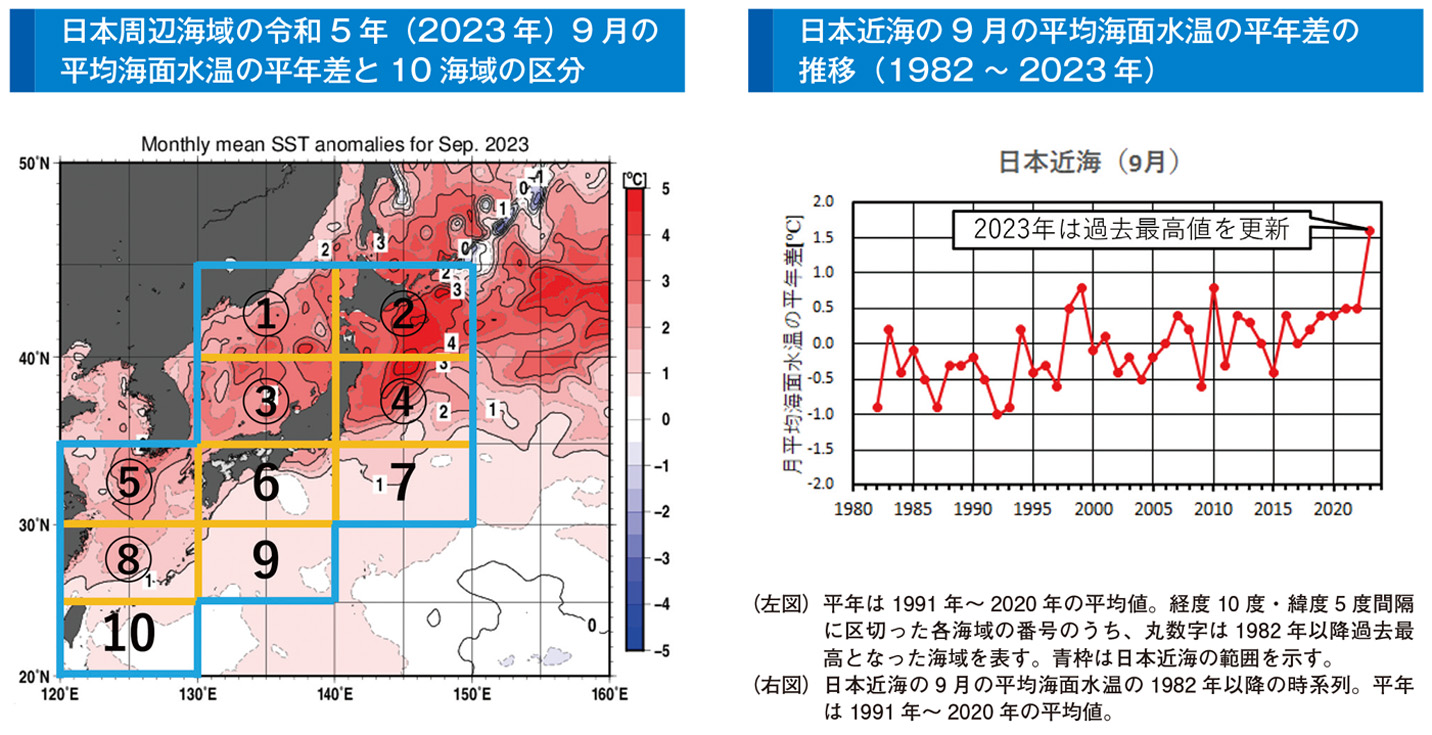

(2)日本近海の記録的な海面水温

令和5年(2023年)は気温が記録的に高かっただけでなく、日本近海の海面水温も高い状態となっていました。令和5年の日本近海の月平均海面水温(海域1から海域10の全海域を平均)は、すべての月で平年(1991年~2020年の平均値)より高くなりました。特に9月は平年差+1.6℃となり、10海域のうち6海域で昭和57年(1982年)以降での第1位となりました。

日本近海の平均海面水温が記録的に高くなったのは、日本の平均気温が記録的に高かったことや、例年房総半島沖を東に流れる黒潮続流が三陸沖にまで北上し、海面の内部まで海水温の高い状態が春頃から続いていること、さらには日本に接近した台風が平年より少なく、台風の通過に伴う海面水温低下の効果が小さかったこともその要因のひとつと考えられます。

(3)7月後半以降の顕著な高温の要因

気象庁では、社会・経済に大きな影響を与える異常気象が発生した場合、その発生要因について最新の科学的知見に基づいて分析し、その見解を迅速に発表することを目的とした「異常気象分析検討会」(大学・研究機関等の気候に関する専門家から構成)を平成19年(2007年)6月より運営しています。今回の記録的な高温の発生要因についても本検討会で分析・検討を行い、令和5年(2023年)8月28日にその結果を公表しました。

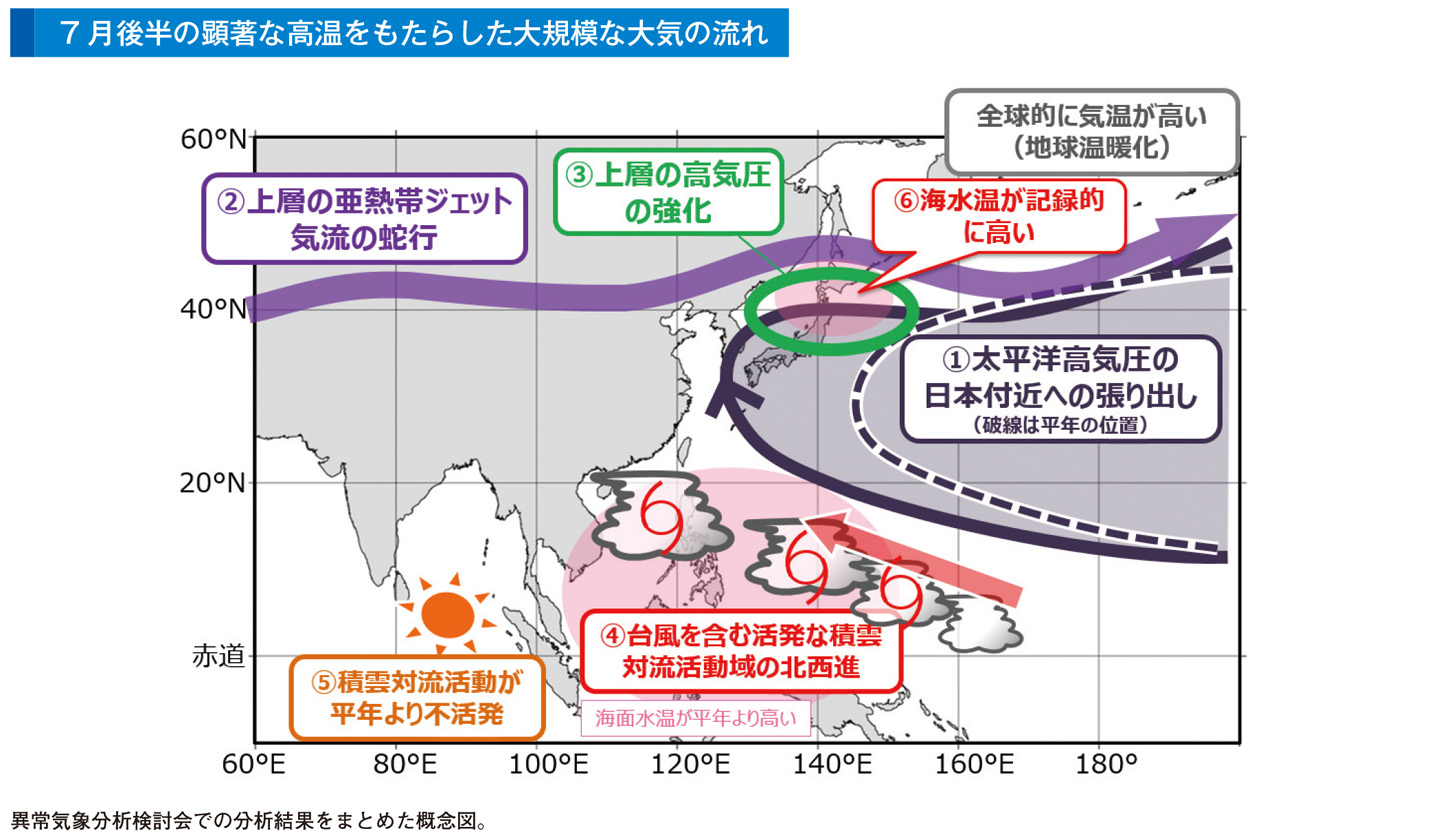

本検討会における分析では、7月下旬の記録的な高温は、日本付近で下層の太平洋高気圧の張り出しが顕著に強まり(図中①)、持続的な下降気流や晴天による強い日射によってもたらされたことがわかりました。また、日本付近では上層の亜熱帯ジェット気流が明瞭に平年の位置より北に偏り(②)、暖気を伴った背の高い高気圧に覆われた(③)ことも高温に寄与したと考えられます。太平洋高気圧の日本付近への張り出しが強まったことと亜熱帯ジェット気流が北に偏ったことについては、台風第4号、第5号、第6号と続けてフィリピン付近を北上し、その周辺で積雲対流活動が平年と比べて顕著に活発化したこと(④)が、影響したことが分かりました。さらに、2022/23年冬に終息したラニーニャ現象の影響で、熱帯北西太平洋で海面水温が平年より高かったこと、及び熱帯インド洋において海水温が今夏まで比較的低く保たれて積雲対流活動が平年より弱かった(⑤)ことも、フィリピン周辺の積雲対流活動の活発化に寄与した可能性があります。今夏の顕著な高温には、上記の要因に加え、持続的な温暖化傾向に伴う全球的な高温傾向の影響が加わったと考えられます。また、北日本周辺では海面水温が記録的に高く、特に三陸沖では黒潮続流の北上に伴って海洋内部まで水温が顕著に高い状態が続きました。この高い海面水温によって、日本海北部や北海道南東方から東北沖にかけては下層大気が冷やされにくかったことも、北日本の記録的な高温に寄与した可能性があります(⑥)。

コラム

●令和5年(2023年)夏の猛暑と大雨のイベント・アトリビューション

①イベント・アトリビューション(EA)とは

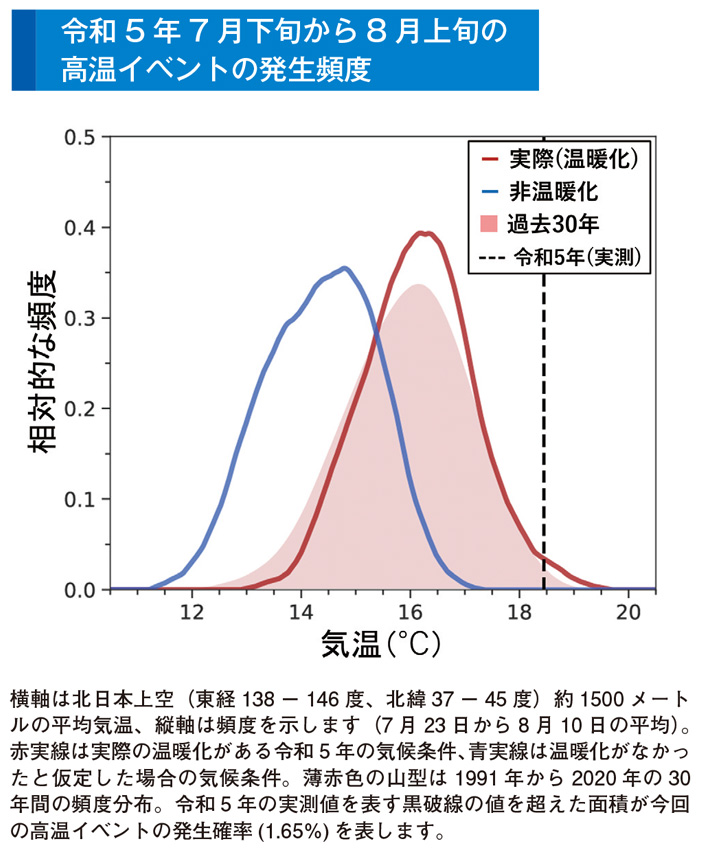

豪雨、猛暑、大雪などの極端現象の発生に対して、地球温暖化がどの程度影響を与えていたかを統計的に分析する試みを「イベント・アトリビューション」(以下「EA」という。)と呼びます。確率的EA と呼ばれる手法では、全球気候モデルを用いて、地球温暖化が進行した現実の条件と、産業化以降の人間活動による地球温暖化が起こらなかったと仮定した条件で、それぞれ多数のシミュレーションを実施し比較することで、特定の極端現象の発生に対する地球温暖化の影響を確率的に評価します。

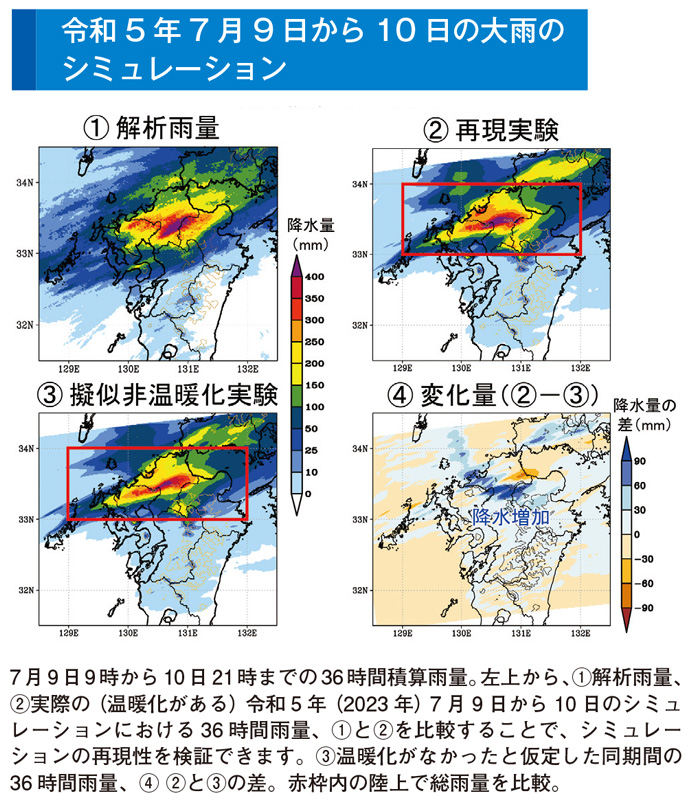

一方、大雨特別警報が発表されるような大雨等について、総降水量に対する地球温暖化の影響を評価するEA手法も存在し、量的EAと呼びます。量的EAでは、高解像度気象モデルの初期の値と上下四方の境界の値に、実際の気温や風、海面水温等の条件を与え続けて極端現象発生時の気象状況を再現した実験と、類似の気象条件で気温や海面水温を温暖化が起こらなかったと仮定した場合の値にして行った実験(擬似非温暖化実験と呼ばれる。)を比較することで、極端現象に伴う降水量等への温暖化の影響を評価します。

気象研究所では文部科学省や大学・研究機関と協力して、「地球温暖化対策に資するアンサンブル気候予測データベース(d4PDF)」((4)気候変動に関する最近の研究成果.を参照)を活用したEAの研究を推進しています。令和4年度には、シミュレーションに必要な海面水温や海氷に気象庁の3か月予報データを用いる新たな手法を開発することで分析時間を短縮し、極端現象発生から情報発信までの時間を大幅に短縮しました。また、全球気候モデルの計算結果を、地域気候モデルを用いて高解像度化することで、線状降水帯などの局所的な大雨についてもEAが可能となりました。今回、令和5年夏に発生した猛暑と大雨(線状降水帯)に対して、確率的EAと量的EAを実施し、地球温暖化の影響を評価しました。

②令和5年夏の猛暑の確率的EA

令和5年7月下旬から8月上旬の日本の記録的な高温に対して確率的EAを実施したところ、この時期の日本上空の高温の発生確率は、現実の気候条件下では1.65%であったことが分かりました。これは、およそ60 年に1度しか発生しない非常に稀なイベントであったことを意味します。令和5年は日本に冷夏をもたらしやすいエルニーニョ現象が発生していましたが、フィリピン付近の対流活動や台風第6号などの偶発的かつ極端な環境が影響した結果、極端な高温になったとみられます。一方、このうち地球温暖化の影響を取り除いた場合の実験結果では、今回の高温イベントの発生確率がほぼ0%、つまり、様々な偶然が重なったとしても、人為起源の地球温暖化による気温の底上げがなければ起こり得なかったことが示されました。

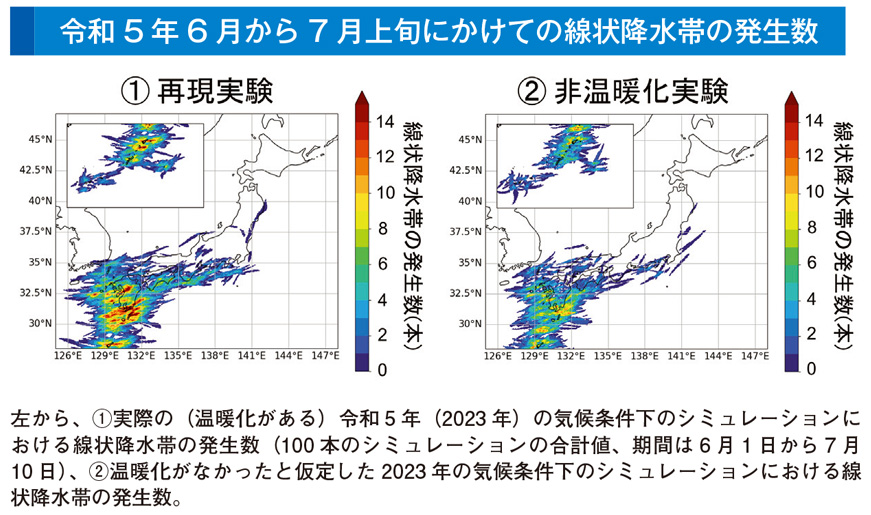

③令和5年夏の線状降水帯の確率的EAと九州の大雨の量的EA

次に、確率的EAにおける全球気候モデルの結果を水平解像度5kmの地域気候モデルを用いて高解像度化することで、5kmメッシュで解像可能な線状降水帯に対する地球温暖化の影響を調べました。線状降水帯の抽出には気象研究所で開発された線状降水帯抽出手法を用いており、気象庁がキキクル(危険度分布)の基準も踏まえて判定する線状降水帯(顕著な大雨に関する気象情報)とは抽出条件がやや異なります。

令和5年6月から7月上旬に5kmモデルの中で発生した線状降水帯を抽出した結果、線状降水帯は実際の観測と同様、九州で多く発生しました。また、地球温暖化により日本全国の線状降水帯の総数が約1.5倍に増加していたと見積もられ、特に九州地方での増加が顕著でした。

次に、大雨特別警報が発表された令和5年7月9日から10日に九州北部で発生した大雨について量的EAを用いて地球温暖化の影響を評価しました。その結果、図の赤枠内の期間総降水量は、地球温暖化がなかったと仮定した場合と比べて16%程度増加していたことが分かりました。

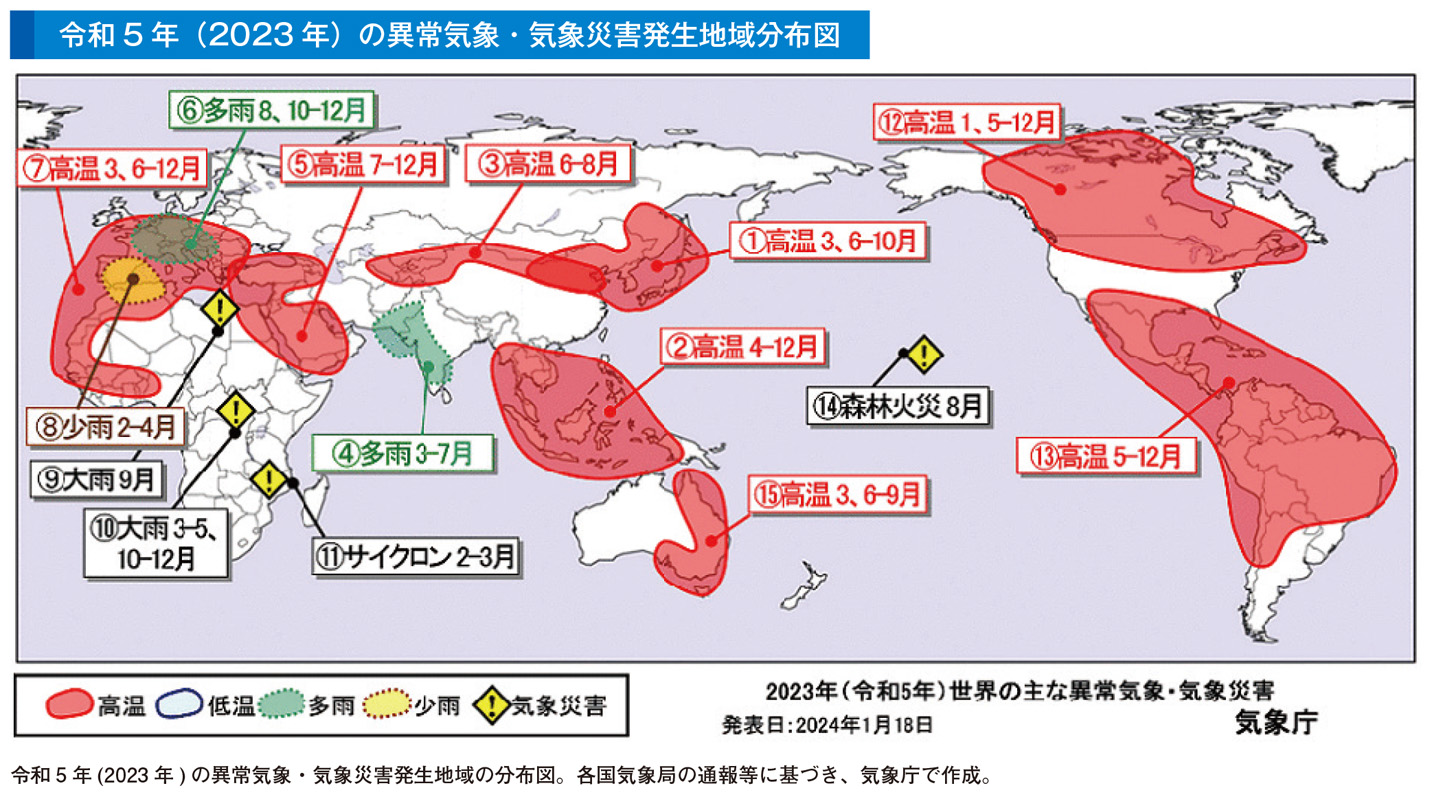

(4)世界の異常気象と気象災害

社会経済活動の国際化により、世界各国で発生する異常気象が、その国だけでなく、日本の社会経済にも大きな影響を与えるようになっています。このため、気象庁では世界の異常気象等に関する情報を逐次提供しています。

令和5年(2023 年)にも、世界各地で顕著な高温を含む異常気象が多く発生し、記録が更新されるほどの異常高温や森林火災が発生した国がみられました。例えば、3月~12月は世界の各地で平年を大きく上回る高温となり、ベトナム北部のゲアン(Nghean)では5月7日に44.2℃を観測し、ベトナムの国内最高気温を更新したとベトナム気象局から報じられました。このほか、7月には中国にて、11月にはブラジルにてそれぞれの国内最高気温を更新する値が観測されたと報じられました。また、8月には日本、インド、スペインなどで、9月には日本、韓国、中国、英国、フランスなどで月平均気温がそれぞれの国の統計開始以降で最も高くなりました。カナダでは、令和5年に発生した森林火災により約18.5万平方キロメートルが焼失し、昭和58年(1983年)以降で最大の焼失面積になったと報じられました。 これら一連の顕著な高温をもたらした要因として、エルニーニョ現象に伴い熱帯域を中心に昇温したことや、偏西風の蛇行に伴って暖かい空気に覆われやすかったことが考えられます。なお、顕著な高温の背景には、地球温暖化に伴う全球的な気温の上昇傾向も影響したと考えられます。

その他、8月には米国ハワイ州でハリケーンに伴う強風や乾燥による森林火災(図⑭)により120人以上が死亡し、9月には地中海で発達した低気圧による大雨(図⑨)の影響でリビアでは12,350人以上が死亡するなど、大きな人的・経済的被害をもたらした気象災害が発生しました。

コラム

●2023 年の異常高温を振り返って

異常気象分析検討会会長 (東京大学先端科学技術研究センター 教授)

中村 尚

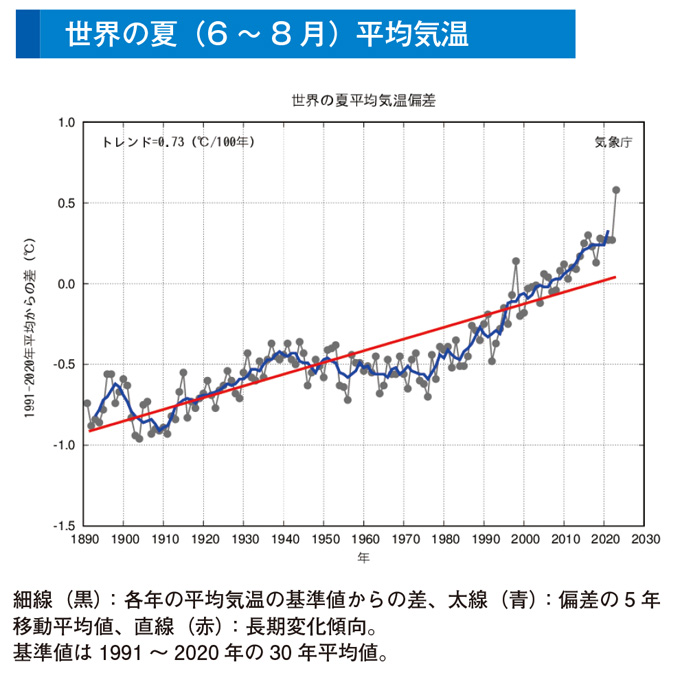

2023年を回顧すると、日本・世界ともに過去に例を見ない異常高温だったことがまず挙げられる。地球温暖化の顕在化に伴い、過去40年ほど日本・世界平均ともに地表気温は明瞭な温暖化傾向を示してきた。これは6~8月平均の気温偏差時系列においても同様で、取り分け全球平均値において温暖化傾向は顕在化している(下図)。

全球平均値に比べ日本域の気温に年々変動が明瞭なのは、日本域の天候状態が上空の西風ジェット気流の持続的蛇行など気候系の自然変動の影響を強く受けるためである。数値大気モデルによって数多くのわずかに異なる初期状態から大気状態の変遷を再現することを通じて人為的な地球温暖化の寄与を評価する「イベント・アトリビューション」手法によれば(文部科学省・気象研究所 2023)、2023年盛夏期に観測された記録的に高い日本域の下層気温は、産業革命以降の人為的温暖化の顕在化のみならず、顕著な自然変動の寄与無しには起こり得なかったことが分かる。実際、2023年の日本域の夏季平均気温(平年差+1.76℃)は、歴代3位の2022年の値(平年差+0.91℃)を大きく凌駕して歴代1位となり、温暖化傾向に重畳した自然変動の顕著な寄与を物語っている。

昨年8月下旬に開催した異常気象分析検討会において、2023年盛夏期の記録的猛暑に寄与した自然変動要因を特定した。その中に海洋からの影響が様々な形で含まれている。例えば、赤道太平洋域では海面水温が平年より高まる「エルニーニョ現象」が起きており、その遠隔影響で熱帯北西太平洋域の積雲対流活動が抑制されるかと思われるが、実際はその逆であった。これは、昨冬まで持続した「(赤道太平洋域の海面水温が平年より低い) ラニーニャ現象」の影響で、熱帯インド洋の海面水温が周囲よりも低めに保たれ、インドネシア付近で積雲対流活動が抑制されたことの影響が考えられる。

一方、北日本の周辺で顕在化する「海洋熱波」の影響も決して無視できない。特に、北海道南東沖や三陸沖の海面水温が平年差+5℃以上の記録的高さとなった影響で下層雲が形成されにくくなり、東北地方沿岸で日射量もかなり多くなった。この記録的に高い海面水温は、黒潮系の暖水が親潮系の冷水を押しのけて北緯40度付近まで北上するという海洋循環の顕著な異常に伴われており、この海域の100m深の水温は実に平年差+10℃以上という異常な状況となっている。何故このような海流の異常が生じ,大気にどのような影響を与えたかは今後の重要な研究課題である。なお、8月に新潟沿岸で海面水温が30℃に達し、日本近海で最も高くなったのは特筆すべきであろう。

さて、6~8月平均の全球平均気温(平年差+0.59℃)も、歴代4位の前年の値(平年差+0.27℃)を凌駕して歴代1位となり、自然変動からの大きな寄与が示唆される。その1つに「エルニーニョ現象」の影響により熱帯域で全般的に対流圏が高温化したことが挙げられる。それに加え、中緯度北太平洋・大西洋域で顕著に高かった海面水温がどう寄与したかも今後の重要な研究課題であろう。

最新の「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」評価報告書にも示されるように、温暖化のさらなる顕在化に伴って各地で熱波・豪雨・干魃などの異常天候が深刻化することが懸念される。そうした異常天候に伴う被害を軽減するには、温暖化に重畳する自然変動を予測することが重要である。そうした観点からも、持続的な偏西風蛇行をもたらす遠隔影響(テレコネクション)の概念を確固たるものにしたホスキンス・ウォーレス両博士に2024年日本国際賞が授与されるのは実に意義深い。

2 気候変動に対する取り組み

(1)気候変動対策に資する情報提供

気象庁は、気候変動対策に関する国際的な取り組みに参加するとともに、我が国の政府、地方公共団体及び民間企業等が対策を行う際の基盤的な情報として活用されるよう、日本の気候変動に関する観測成果と将来予測をとりまとめて公表しています。

ア 気候変動に関する国内の動向

国内においては、極端な高温のリスクが増加する見通しを踏まえた気候変動適応法の改正による熱中症対策の強化や、2050年カーボンニュートラル実現を見据えた経済社会システム全体の変革、すなわちグリーントランスフォーメーション(GX)に積極的に取り組む企業が官・学と共に協働する場(GXリーグ)の取り組みが開始されるなど、気候変動対策のための具体的な取り組みがますます加速しています。

このような動向の中、気象庁は、国、地方公共団体、民間企業などが各々の分野において様々な気候変動対策を立案する上で科学的な基盤となる、気候変動に関する観測成果及び将来予測情報を提供しています。

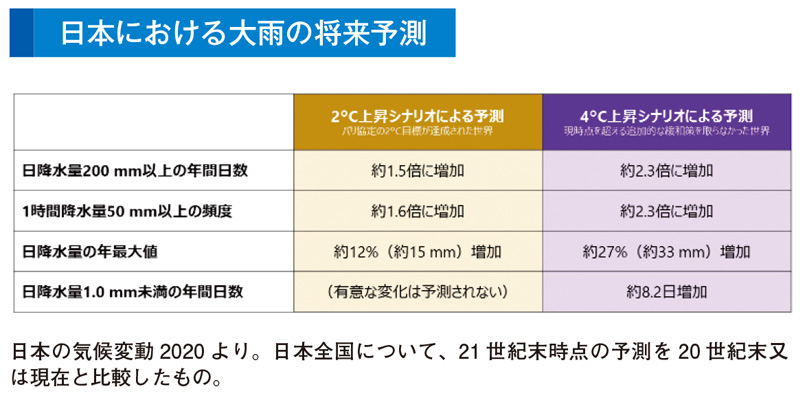

令和2年(2020年)12月、気象庁は文部科学省と共に、「気候変動に関する懇談会」の助言を踏まえ、日本における気候変動の観測成果と将来予測について、最新の知見を取りまとめた「日本の気候変動2020」を公表しました。本報告書は我が国政府における気候変動適応計画及び地方公共団体における地域計画の基礎として活用されています。また、広く一般の方々にとっても、気候変動に関する入門書の1つとしてご利用いただけます。令和4年(2022年)3月には、このような情報を都道府県ごとに示したリーフレットも公表しています。

さらに令和4年(2022年)12月、気候変動に関する将来予測結果など15種類のデータをまとめた「気候予測データセット2022」も、利用上の注意点等をまとめた解説書付きで公表しました。当該データセットは、様々な研究機関や企業等が気候変動の影響評価等について分析・評価する等、気候変動への適応策等の基礎データとして活用されており、利活用を進めるため、当庁は関係機関の懇談会などで情報支援を行っています。

現在は、気候変動に関する最新の知見を取り込んで、よりわかりやすい内容となるような、「日本の気候変動2020」の後継となる報告書を令和7年(2025年)3月中旬に公表するよう準備を進めており、気候変動に関する基盤的な情報を提供することで気候変動対策に貢献してまいります。

日本の気候変動2020 https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/ccj/index.html

イ 気候変動に関する国際的な動向

令和5年(2023年)11月~12月にかけて、アラブ首長国連邦(ドバイ)で国連気候変動枠組条約(UNFCCC)第28回締約国会議(COP28)が開催され、岸田総理大臣が首脳級会合「世界気候行動サミット」に出席し、多様な道筋の下で全ての国がネット・ゼロ(温室効果ガス排出量正味ゼロ)という共通の目標に向けて取り組むべきことを改めて訴えました。交渉では、パリ協定の目標に対する進捗を確認する第1回グローバル・ストックテイク(GST)が完了するとともに、ロス&ダメージ(気候変動の悪影響に伴う損失と損害)に対応するための基金制度の大枠に関する決定が採択されました。

このような気候変動に関する国際的な合意形成において、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)はこれまで6回にわたって評価報告書を作成・公表し、議論の基盤となる科学的知見を提供しています。報告書の中でも述べられているように、将来の温暖化がどうなるかは、我々がどのような温室効果ガス排出のシナリオをたどるかに依存しています(図参照)。その影響は将来世代ほど深刻になり、極端現象に対する備えが今後ますます重要になります。気象庁は、高度な専門知識を有する気象研究所の職員がIPCC報告書の執筆者として参画し、気象庁を含む国内研究機関等による最新の研究成果を報告書の評価に反映することで、IPCCの活動に貢献してきました。現在、第7次評価報告書の作成に向けた議論が始まっており、政府の一員として、IPCCが引き続き気候変動対策のための最新の科学的知見を提供し国際的な気候変動対策の強化・推進の原動力となるよう、取り組んでいます。

IPCC第6次評価報告書統合報告書等主要部分の和訳

コラム

●若者と共に気候変動問題を考える

気象キャスターネットワーク理事長

井田 寛子

気候変動問題に関するアンケ―ト(気象庁 令和3(2021)年度気象情報の利活用状況に関する調査)から「若い世代(20代)の関心が低い」との結果を受けて、大学生や大学院生の皆さんの協力を得て気候講演会(ワークショップとパネルディスカッション)が開かれました。講演会の狙いは若者の気候変動への興味関心がどこにあるのかを把握し、効果的な周知・広報につなげることにあり、一過性の催しに終わらずいかに次に繫げられるかを課題とした企画でした。私は、気象キャスターネットワーク理事長の立場から、ワークショップで使用する資料の作成や全体の司会、コーディネートを担いました。

11月に行われたワークショップでは、気候変動にまつわる講義を行った後、2つのグループに分かれて議論、発表をしてもらいました。講義では私と東京大学未来ビジョン研究センターの江守教授、環境省気候変動適応室の池田室長補佐より、それぞれの専門の立場から30分程度の講義を実施しました。江守さんからは気候変動の影響に関する最新の科学の知見、私からは近年の異常気象や気象災害に加え、「日本の気候変動2020」を基に2100年の未来の天気予報をお伝えしました。最後に池田さんからは気候変動の影響評価と適応策の推進についてのお話がありました。学生さんには、3つの講義を聴いてもらった後、日頃から気候変動問題に積極的に活動するグループと、そうではないグループに分かれてワークショップに取り組んでもらいました。ワークショップの課題は「気候変動で未来の私たちの暮らしはどう変わるのか」について「生活」「働き方」「学校」の3つの視点から、「未来の暮らしはどう変わるのか?」「ビジネスにはどんなリスク・チャンスがあるか?」「政治家だったらどんな政策を打ち出すか?」について議論、発表をしてもらいました。学生さんからは、「暑くて外に出られない、夜しか外に出ない」「産地が変化し、地元で取れるものの品質が落ちる」「討論型世論調査を起用し、ボトムアップで地域から政府に届ける」等の意見が出されました。

12月には11月のワークショップを踏まえたパネルディスカッションが行われ、パネラーには江守さん、環境省気候変動適応室中島室長、気象庁気象リスク対策課水野課長、学生さんはそれぞれのグループから2名ずつ参加、私は司会進行を務めました。パネラーの皆さんには事前に前回のワークショップから気になる意見を伝えてもらい、その内容を深堀したパネルディスカッションでした。

今回の気候講演会を通して、普段から気候変動問題に積極的に活動している学生さんは、実際に政府がどのようなアクションをしているのかという解決策や具体的な政策について興味がある一方、その他のグループは身近な生活に与える影響について興味があるという違いを見ることができました。また、違うグループの意見を聴くことで考えが変化していく様子も見られ、若者の関心を高めていくには、普段は交わらない環境の人たちが集まる機会を作ることも効果的なのではないかと感じました。今回の気候講演会を踏まえ、内容を向上させながら全国で持続的に取り組まれていくことに期待をしたいと思います。

気候講演会 https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/climate_lecture/index.html

(2)気象庁第3次長期再解析(JRA-3Q)の完成とその利活用に向けて

過去の大気の状態を高精度に再現したデータセットである長期再解析は、過去の災害事例の調査、異常気象分析、気候監視、気候変動対策、季節予報、数値予報モデルの開発や評価、海況解析、温室効果ガス解析など、幅広い業務に活用されています。また、気候変動の影響評価等の気候変動対策や再生可能エネルギー立地条件調査等の商用利用など、様々な分野で活用されています。気象庁では、これらの利用を促進させるため、この長期再解析データの期間延長と品質向上を図った新しい長期再解析として、気象庁第3次長期再解析(JRA-3Q)を実施しました。

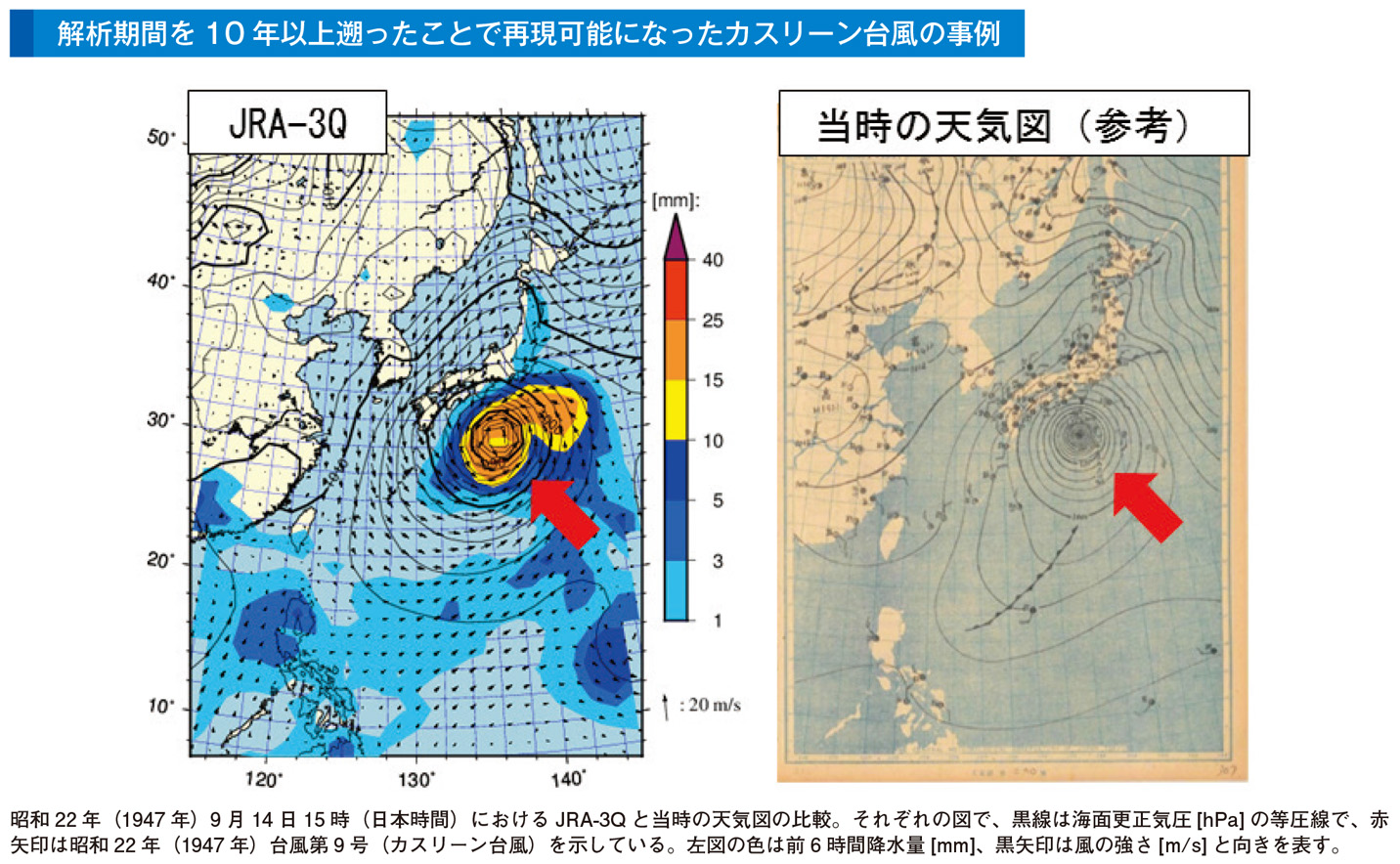

JRA-3Qでは、これまで実施してきた気象庁55年長期再解析(JRA-55)と比べ、対象期間を10年以上遡って昭和22年(1947年)9月から解析するとともに、品質も大幅に向上しました。これにより、過去約75年間の気温、風等の状況を均質かつ高品質な条件で把握することができるようになりました。昭和22年台風第9号(カスリーン台風)は関東地方を中心に大きな被害をもたらした事例ですが、利用可能な当時の観測データが少ないためJRA-55では再現は困難でした。しかし、世界各国で近年実施された観測データの拡充(デジタル化)の成果を活用すること等によって、JRA-3Qでは風や降水量の分布等を含め、当時の気象状況を再現できるようになりました。

気象庁ではJRA-3Qを用いて、猛暑や大雨等の異常気象や気候変動の状況を従来よりも詳細に分析することで、気象・気候の情報の充実や予測精度の向上に活用していきます。また、JRA-3Qデータは民間気象業務支援センターや文部科学省のデータ統合・解析システム(DIAS)等を通じて国内外に広く提供しており、長期間の均質なデータセットが不可欠な機械学習を含めて、気象・気候研究、気候変動対策や商用利用など、様々な分野での更なる活用が期待されます。

(3)持続的な地球温暖化監視のための地球環境観測網の構築

地球温暖化に影響を与える大気中の温室効果ガスは、人類の社会経済活動の影響により年々増加しています。このような地球環境の長期的な変化を捉えるためには、高精度な観測を世界的に長期継続する必要があります。

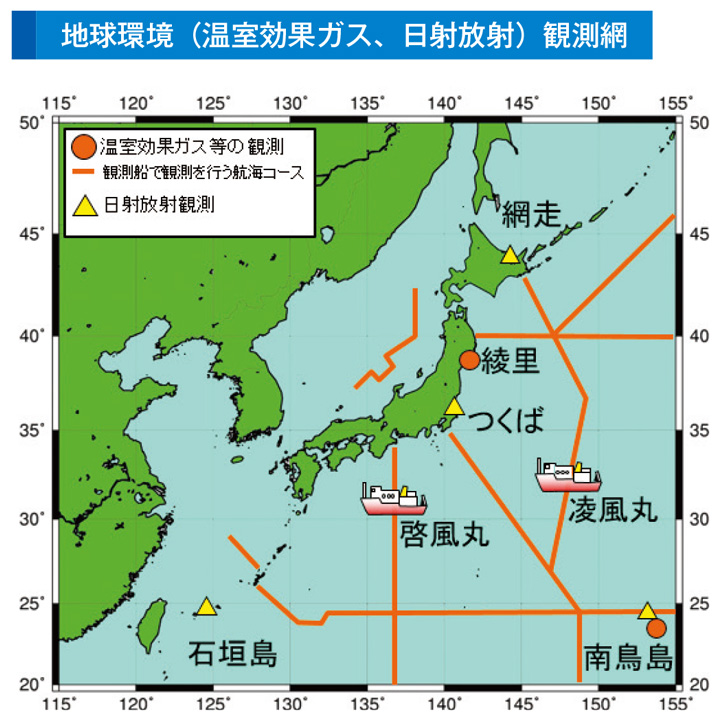

気象庁は、世界気象機関(WMO)の全球大気監視(GAW)計画や世界気候研究計画(WCRP)の枠組のもと日本国内で大気中の温室効果ガスの観測や精密な日射放射の観測を実施しているほか、北西太平洋域で海洋気象観測船によって温室効果ガス濃度や海洋酸性化等の状況を調査しています。

令和5年(2023年)度の大気中の温室効果ガスの観測装置及び日射放射観測装置の更新にあたっては、人工衛星による観測技術や数値モデルを用いた大気環境情報の解析技術の進展等を踏まえ、地球温暖化の継続的な監視のために、人間活動の影響を受けにくい日本最東端の離島である南鳥島における大気環境観測を中心とした地球環境観測網の構築を行いました。

温室効果ガス観測については、WMO/GAW計画において全球観測所(令和6年(2024年)1月現在、世界で31地点)に指定されている南鳥島で、従来の二酸化炭素(CO2)、メタン(CH₄)、一酸化炭素(CO)等に加えて、これまで綾里(岩手県大船渡市)でのみ観測を行っていた一酸化二窒素(N2O)やフロン類を新たに観測できるように観測装置の整備を行い、北西太平洋域を代表する温室効果ガス観測データを総合的に取得する体制としました。綾里は昭和62年(1987年)にCO2の観測を開始して以来、温室効果ガスの長期変化傾向を捉えるための重要な役割を果たしていることから、CO2、CH₄の観測を継続することとしました。

地表面に入射する放射エネルギー(直達日射、散乱日射、下向き赤外放射)を精密に観測する日射放射観測については、北緯20度帯にある石垣島、30度帯のつくば、40度帯の網走と、南北に長く伸びる日本列島を3つの緯度帯に分けたうえで、良好な観測環境を維持できる気象官署に配置することにしました。これに加えて、森林火災の煙や黄砂、人為起源のエーロゾルなどの影響を受けにくい南鳥島(北緯20度帯)を含めた国内4地点を新たな日射放射観測網としました。

気象庁は、地球温暖化対策の立案や、その実行に貢献するため、今後もこれらの観測を着実に継続し、信頼性の高い観測データを提供していきます。

コラム

●WMO全球温室効果ガス監視計画について

大気中二酸化炭素の令和4年(2022年)の世界平均濃度は417.9ppmに達し、工業化以前(1750年)の約1.5倍となりました(WMO温室効果ガス年報第19号1)。気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第6次評価報告書統合報告書の政策決定者向け要約では、「人間活動が主に温室効果ガスの排出を通して地球温暖化を引き起こしてきたことには疑う余地がない」と評価されています。平成27年(2015年)の国連気候変動枠組条約第21回締約国会議で採択されたパリ協定では、すべての国が温室効果ガス排出の削減目標を提出・更新し、その実施状況を報告すること、5年ごとに世界全体の状況を把握する仕組みなどが定められ、地球温暖化対策は新たな段階に入っています。

温室効果ガスの観測はこれまで主に地上観測所、船舶により実施されてきましたが、近年日本の温室効果ガス観測技術衛星GOSAT等の人工衛星による温室効果ガス観測も進展しています。温室効果ガスに関する数値モデルも大きく発展してきました。しかしながら、これら観測・モデル等の温室効果ガス監視の取り組みの多くは個々の研究資金や研究プロジェクトに大きく依存しているのが実情です。

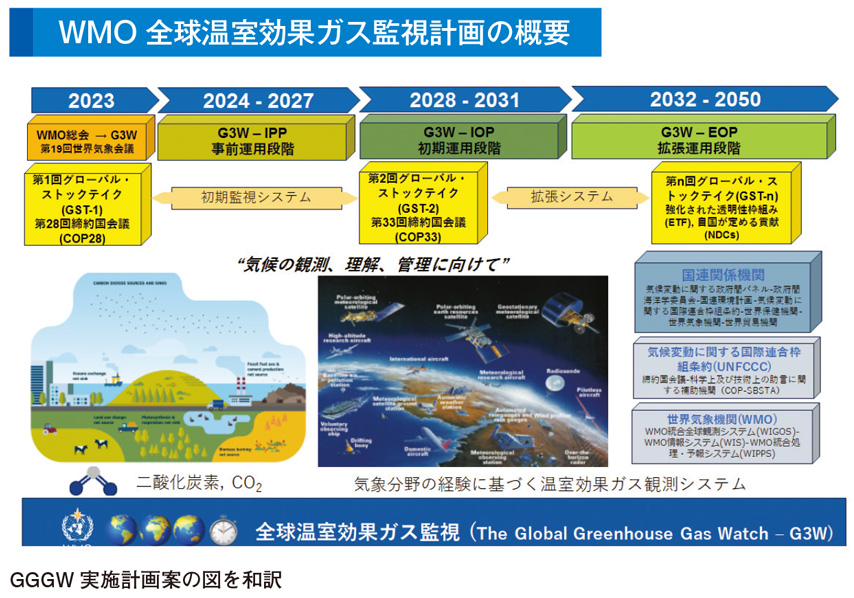

WMOは、これらの活動を国際的に調整し、データやプロダクトの交換・利用を推進する新たな世界規模の温室効果ガス監視の取り組みである「全球温室効果ガス監視(Global Greenhouse Gas Watch:GGGW)」計画を令和5年(2023年)の第19回WMO総会において承認しました。GGGW計画では、天気予報分野のWMOの経験と平成元年(1989年)に設立されたWMO全球大気監視(Global Atmosphere Watch:GAW)計画等の温室効果ガスの監視と研究における長年の活動に基づき、地上観測所、船舶、航空機、人工衛星などのすべての観測システムと関連するモデリング・データ同化機能を統合した運用の枠組みを提供することを目指しています。この目標に向け、WMOの専門委員会、研究評議会だけでなく、全球気候観測システム(Global Climate Observing System; GCOS)、全球海洋観測システム (Global Ocean Observing System; GOOS)、地球観測衛星委員会(Committee on Earth Observation Satellite; CEOS)等の国際的なネットワークや機関から約30名の専門家が集まり実施計画が検討されています。

気象庁はこれまで南鳥島等の地上観測所、海洋気象観測船において温室効果ガスの観測を長期間実施してきました。また、気象庁はGAW計画で国際的なセンター業務を担当しており、WMO温室効果ガス世界資料センター(World Data Centre for Greenhouse Gases: WDCGG)、全球大気監視較正センター(World Calibration Centre: WCC)、品質保証科学センター(Quality Assurance/Science Activity Centre: QA/SAC)を運営し、観測品質を向上させる活動や、世界の温室効果ガス観測データの収集と提供を行ってきました。

1 https://www.data.jma.go.jp/env/info/wdcgg/wdcgg_bulletin.html

GGGW計画において、高品質な観測データを流通させる上でこれらの業務の重要性はますます高まるものと期待されます。また、温室効果ガスの観測や関連するモデル開発は日本では気象庁以外にも国立環境研究所や大学等でも長年実施されており、その成果は世界でも高く評価されています。GGGW計画においてはこれら関係機関とも連携して取り組んでまいります。

(4)気候変動に関する最近の研究成果~「全国5kmメッシュアンサンブル気候予測データ」を用いた極端降水の将来予測~

① 「全国5kmメッシュアンサンブル気候予測データ」の概要

地球温暖化が進行した将来、大雨等の極端な気象現象がどのように変化するかを調べるため、平成28年(2016年)に「地球温暖化対策に資するアンサンブル気候予測データベース(d4PDF)」が公開されました。d4PDFは水平約60kmメッシュの全球版と日本域を対象とした20kmメッシュの領域版があり、過去(1950年~2010年)及び工業化前から2度・4度上昇した気候下において数千年規模のデータを有します。しかし、領域版でもメッシュ間隔が20kmであり、狭い範囲に短時間に多量の雨をもたらす線状降水帯や、複雑な地形の影響を受けた大雨を再現することはできませんでした。そこで、日本全国を網羅し、d4PDFの過去・2度上昇・4度上昇のそれぞれ720年分のデータを、「コラム(令和5年(2023年)夏の猛暑と大雨のイベント・アトリビューション)」と同様に地域気候モデルを用いて5kmメッシュに高解像度化し、線状降水帯を含む極端降水を評価可能なデータセット(全国5kmメッシュアンサンブル気候予測データ)を作成しました。

② 極端降雨と線状降水帯の将来予測

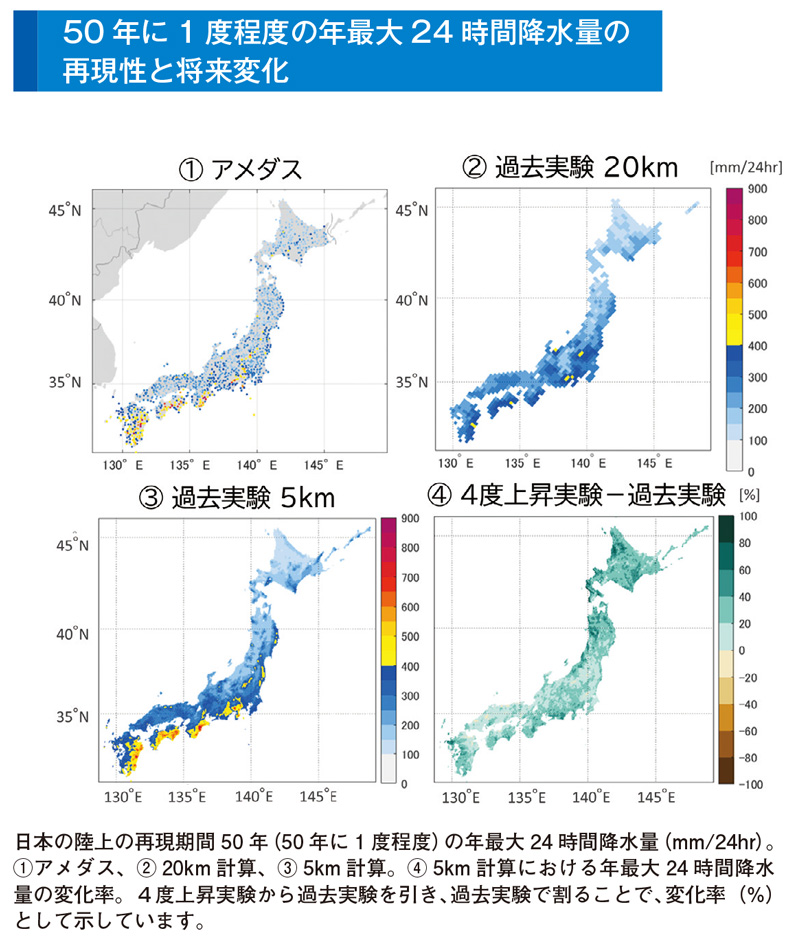

過去実験及び将来実験の結果から、全国を対象に50年に一度程度の大雨の降水量の変化を調べました。5kmメッシュの過去実験において、50年に一度程度の年最大24時間降水量は東海から九州にかけての太平洋側と南西諸島で多く、場所によっては600ミリを超えています。これはアメダスの観測データから求めた値と近い値です。一方、20kmメッシュの実験ではアメダスの観測と比較して過小評価が見られました。5kmメッシュによる4度上昇実験では全国的に増加し、特に東海や九州にかけての太平洋側と北日本で増加率が高く、40%を超える場所も見られました。

次に、令和5年夏のEAでも使用した線状降水帯抽出手法を用いて、過去気候(1950年~2010年)、2度上昇気候、4度上昇気候において線状降水帯を抽出し、年間発生数を比較しました。線状降水帯は紀伊半島や四国の南東斜面、九州から南西諸島で発生頻度が高く、この傾向は気象庁の解析雨量を元に抽出した結果とも整合的でした。

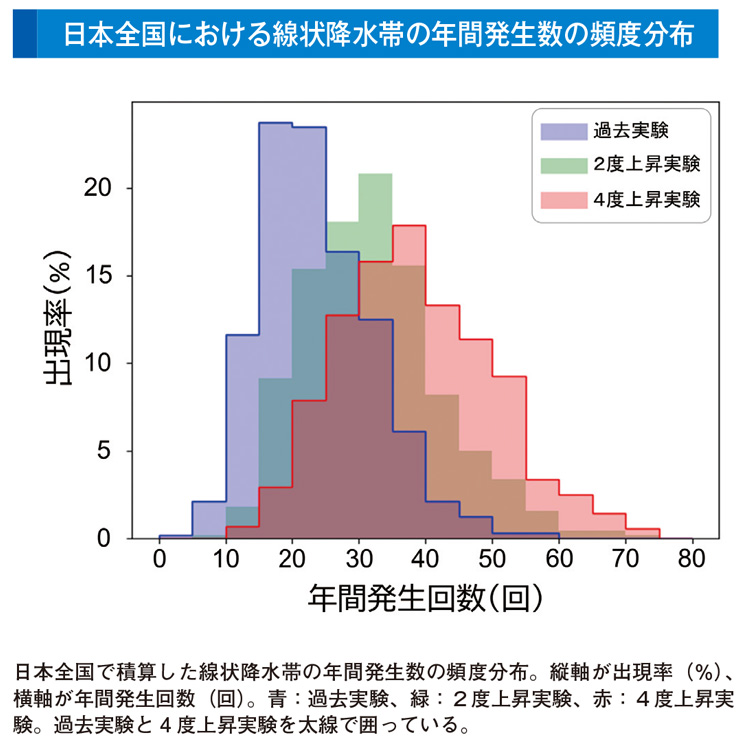

日本全国で積算した1年あたりの線状降水帯の発生数の頻度分布を調べた結果、過去実験では年間15-25回に頻度のピークが見られますが、2度上昇実験ではピークが30-35回に増加し、さらに4度上昇実験では35-40回に増加しました。平均的な年間発生回数は、過去実験で23回、2度上昇実験で31回(過去実験のおよそ1.3倍)、4度上昇実験で38回(過去実験のおよそ1.6倍)になっています。4度上昇実験では多い年は年間60回を超える年もみられました。

4度上昇実験においては、関東から九州にかけての太平洋側で出現頻度が増加し、広範囲で10年あたり2回以上の線状降水帯が発生していました。また、過去実験では線状降水帯がほとんど抽出されなかった東北北部や北海道でも、4度上昇実験では少ないながらも抽出されました。