第2部 最近の気象・地震・火山・地球環境の状況

1 気象災害、台風など

1 平成26年(2014年)のまとめ

平成26年(2014年)は、2月には、発達した低気圧の影響で、関東甲信地方や東北地方を中心に大雪、北日本では暴風雪となったほか、7月には、台風第8号及び梅雨前線の影響で、沖縄地方を中心に大雨となり、台風から離れた地域でも局地的に猛烈な雨が降ったところがありました。また、7月末から8月にかけて、台風第12号、台風第11号、前線及び暖かく非常に湿った空気の影響で「平成26年8月豪雨」と命名した豪雨が発生したほか、9月には、大気不安定の影響で北海道で大雨となりました。

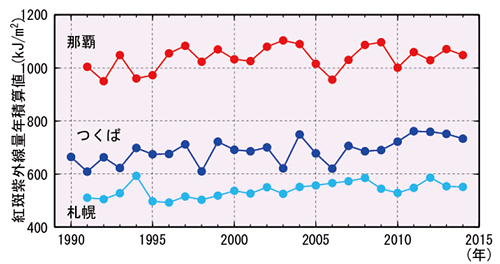

平成26年(2014年)に発生した主な気象災害

(注) ・内閣府作成資料から一部引用。

・激甚災害及び局地激甚災害は「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づき指定された政令により公布される。

・局地激甚災害は、被災地域としては市町村を単位として指定されるが、本資料ではその市町村が所属する都道府県名を示した。

2 平成26年(2014年)の主な気象災害

発達した低気圧による大雪及び暴風雪

2月13日に発生した低気圧が、前線を伴って、発達しながら本州の南岸を北東へ進み、16日には三陸沖に達しました。その後、低気圧はさらに発達しながら北海道の東海上に進み、19日にかけて千島近海でほとんど停滞しました。

この低気圧の影響で、西日本から北日本にかけての太平洋側を中心に広い範囲で降雪となりました。特に、関東甲信地方及び東北地方では、14日夜から15日を中心に降雪が強まり、記録的な大雪となったところがありました。また、15日から19日にかけて、北日本を中心に大雪や暴風雪となりました。

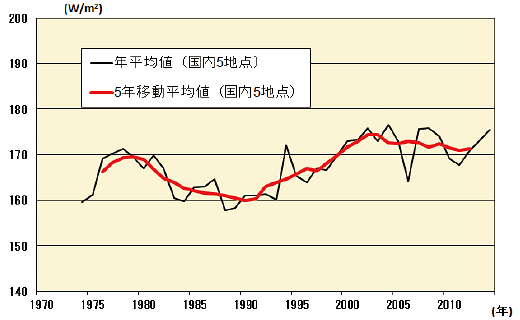

2月13日から19日までの最深積雪は、山梨県甲府市甲府で114cm、群馬県前橋市前橋で73cm、埼玉県熊谷市熊谷で62cmとなるなど、統計期間が10年以上の観測地点のうち、北日本と関東甲信地方の18地点で、最深積雪の観測値が統計開始以来の観測史上1位を更新しました。山梨県甲府市甲府や群馬県前橋市前橋では、年最深積雪の平年値の7倍を超える積雪となりました。

この大雪と暴風雪により、落雪や倒壊した構造物の下敷きになるなどして、岩手県、秋田県、群馬県、埼玉県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、宮崎県であわせて死者26名となったほか、九州から北海道にかけての広い範囲で住家損壊等が発生しました。また、停電、水道被害、電話の不通、道路の通行不能、鉄道の運休、航空機の欠航等の交通障害が発生したほか、ビニールハウスの倒壊や農作物の損傷などの農業被害も発生しました。特に関東甲信地方を中心に、道路への積雪や雪崩等による車両の立ち往生や、交通の途絶による集落の孤立が、複数の都県にわたって発生しました。(被害状況は、平成26年3月6日19時現在の非常災害対策本部の情報による)

平成26年2月13日から19日までの期間最深積雪と年最深積雪の平年値との比較分布図

※年最深積雪の平年値が3cm以上の地点のみを記載

台風第8号及び梅雨前線による大雨及び暴風

7月4日3時にマリアナ諸島付近で発生した台風第8号は、8日には大型で非常に強い勢力で沖縄本島と宮古島の間を北上しました。その後、九州の西海上で進路を東寄りに変え、10日7時前、鹿児島県阿久根市付近に上陸しました。台風第8号は、本州南岸を東に進み、11日9時に福島県沖で温帯低気圧に変わりました。また、梅雨前線が6日から11日にかけて、西日本から北日本に徐々に北上しました。

この間、沖縄本島地方では記録的な大雨となったほか、台風周辺の湿った南風と梅雨前線の影響で、台風から離れた地域でも局地的に猛烈な雨が降ったところがありました。また、台風の接近に伴い、沖縄・奄美や九州南部を中心に暴風となり、沖縄地方では猛烈な風を観測したところがありました。

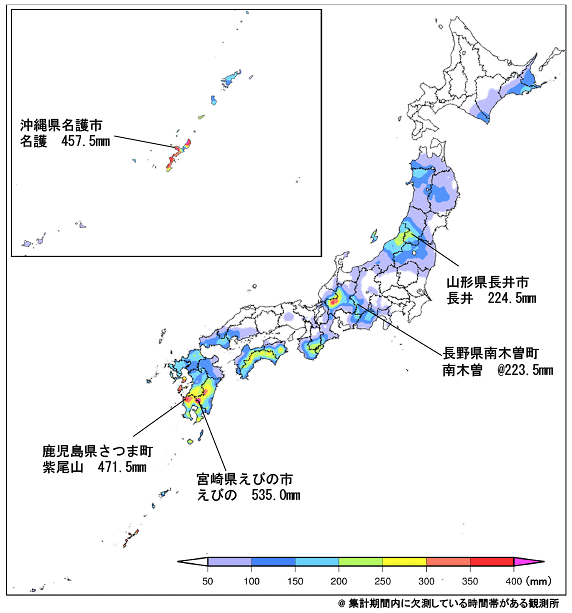

7月6日から11日までの総降水量は、宮崎県えびの市えびので535.0mm、鹿児島県さつま町紫尾山で471.5mm、沖縄県名護市名護で457.5mmとなるなど、沖縄地方や九州地方、東海地方で400mmを超えました。最大1時間降水量は、沖縄県読谷村読谷で96.5mmを観測するなど、沖縄地方や九州地方、四国地方で、1時間に80mm以上の猛烈な雨を観測したところがありました。また、統計期間が10年以上の観測地点のうち、最大1時間降水量について4地点、最大3時間降水量について8地点、最大24時間降水量について5地点で、この大雨による観測値が統計開始以来の観測史上1位を更新しました。

7月6日から11日の間の最大風速は、沖縄県渡嘉敷村渡嘉敷で35.3m/s、愛媛県伊方町瀬戸で27.1m/sを観測するなど、沖縄地方で猛烈な風を観測したほか、九州南部・奄美地方から伊豆諸島にかけての太平洋側を中心に非常に強い風を観測しました。

この台風第8号及び梅雨前線により、土砂災害、浸水害、河川の氾濫等が発生し、長野県の土砂災害による死者1名など、愛媛県、長野県及び福島県で合わせて死者3名となりました。また、沖縄県や新潟県、山形県で合わせて浸水家屋1,000棟以上の被害となるなど、各地で床上・床下浸水や、土砂災害による家屋損壊等の住家被害が生じました。さらに、停電、電話の不通、水道被害、鉄道の運休、航空機・フェリーの欠航等の交通障害が発生したほか、沖縄県では防波堤の倒壊・破損等の被害が生じました。(被害状況は、平成26年7月22日現在の内閣府の情報及び平成26年7月14日現在の国土交通省の情報による)

平成26年7月6日から11日までの総降水量分布図

平成26年8月豪雨

7月31日から8月11日にかけて、台風第12号及び台風第11号が相次いで日本列島に接近し、8月5日から26日にかけて、前線が日本付近に停滞しました。また、7月30日から8月26日の期間を通じて、日本付近への暖かく非常に湿った空気の流れ込みが継続しました。

これらの台風や前線等の影響で全国各地で連日大雨となりました。また、台風第12号、第11号が接近・上陸した沖縄・奄美や西日本を中心に暴風となりました。

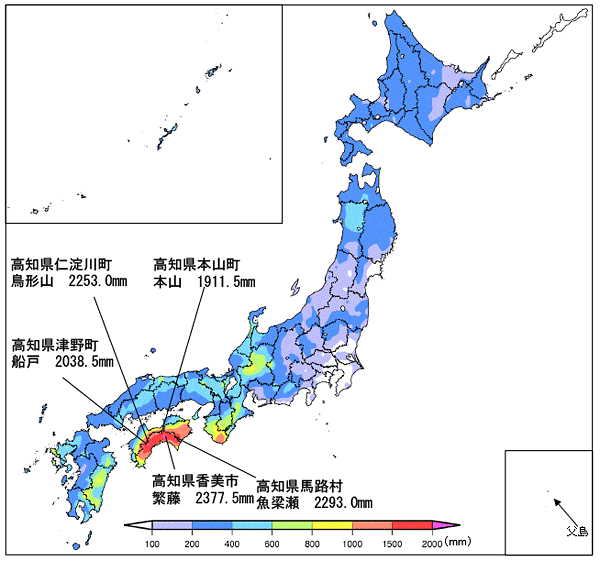

7月30日から8月26日までの総降水量は、高知県香美市繁藤で2377.5mm、和歌山県古座川町西川で1172.0mm、宮崎県えびの市えびので1141.5mmとなるなど、九州地方や四国地方、近畿地方で総降水量1000mmを超える大雨となりました。最大1時間降水量は広島県広島市三入で101.0mmを観測するなど、九州地方から東海地方にかけて、1時間に80mm以上の猛烈な雨を観測したところがありました。また、統計期間が10年以上の観測地点のうち、最大1時間降水量について20地点、最大3時間降水量について25地点、最大24時間降水量について26地点、最大48時間降水量について33地点、最大72時間降水量について22地点で、この大雨による観測値が統計開始以来の観測史上1位を更新しました。

台風第12号が接近した7月31日から8月1日の間の最大風速は、鹿児島県奄美市笠利で29.7m/s、沖縄県うるま市宮城島で24.3m/sなど、沖縄・奄美で非常に強い風を観測しました。また、台風第11号が接近・上陸した8月6日から11日の間の最大風速は、高知県室戸市室戸岬で42.1m/s、和歌山県和歌山市友ケ島で36.6m/s、沖縄県北大東村北大東で32.3m/sを観測するなど、沖縄地方や四国地方、近畿地方で猛烈な風を観測したほか、九州南部・奄美地方から東海地方を中心に非常に強い風を観測しました。

この大雨や暴風等により、土砂災害、浸水害、河川の氾濫等が発生し、甚大な被害となりました。台風第12号や台風第11号では、徳島県、山口県、島根県、和歌山県及び愛知県で死者6名の人的被害となり、四国地方を中心に全国各地で7,000棟を超える住家被害が生じました。また、8月15日頃からの前線による大雨では、福岡県、兵庫県、京都府、石川県、北海道で合わせて死者8名の人的被害となり、京都府や兵庫県を中心に、全国各地で8,000棟を超える住家被害が生じました。さらに、8月19日から20日にかけては、広島県広島市で発生した土砂災害により、死者74名の人的被害が生じました。また、停電、電話の不通、水道被害のほか、鉄道の運休、航空機・フェリーの欠航等の交通障害が発生しました。(被害状況は、非常災害対策本部及び内閣府の情報(平成26年11月6日現在)、国土交通省の情報(台風第12号・第11号について平成26年8月19日現在、8月16日から続く大雨等について平成26年11月5日現在)による)

7月30日から8月26日にかけて各地に甚大な被害をもたらした大雨について、気象庁は「平成26年8月豪雨」と命名しました。

平成26年7月30日から8月26日までの総降水量分布図

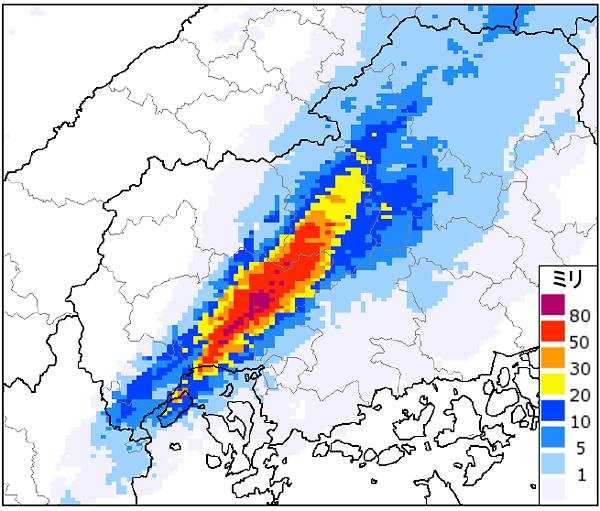

平成26年8月20日02時から03時までの広島県付近の解析雨量

解析雨量とは、気象レーダーと、アメダス等の雨量計を組み合わせて、雨量分布を1km四方の細かさで解析したもの。

大気不安定による北海道の大雨

9月9日から12日にかけて、上空の寒気の影響で大気の状態が非常に不安定となったため、雷を伴って猛烈な雨が降りました。特に北海道では記録的な大雨となったところがありました。

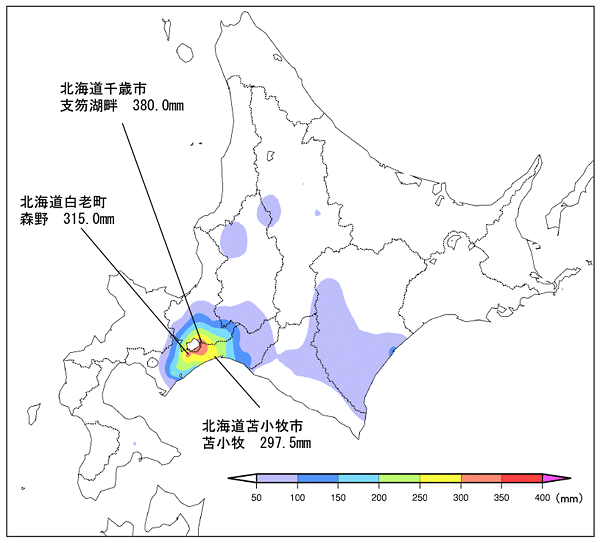

9月9日から12日までの総降水量は、北海道千歳市支笏湖畔で380.0mmとなるなど、9月の月降水量の平年値を上回る大雨となったほか、最大1時間降水量が北海道苫小牧市苫小牧で100.0mmとなるなど、猛烈な雨を観測しました。

この大雨の影響により、北海道石狩地方や胆振地方を中心に土砂災害や住家浸水等が発生しました。また、停電、水道被害のほか、道路の通行不能や鉄道の運休、航空機の欠航等の交通障害が発生しました。(被害状況は、平成26年9月16日17時30分現在の北海道の情報による)

平成26年9月9日から12日までの総雨量分布図

3 平成26年(2014年)の台風

平成26年(2014年)の台風の発生数は平年より少ない23個(平年値25.6個)でした。日本への接近数は平年並の12個(平年値11.4個)でした。上陸数は平成16年(2004年)に10個上陸した後は3個以下で推移していましたが、平成26年(2014年)は台風第8号、第11号、第18号、第19号の4個(平年値2.7個)と平年を上回りました。

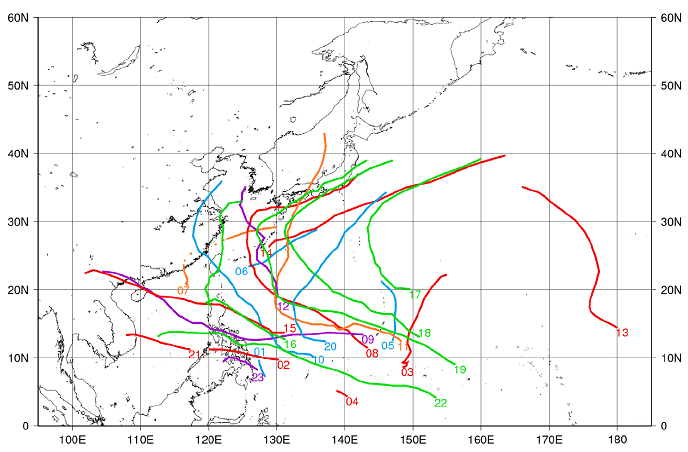

平成26年(2014年)に発生した台風の経路

台風(第1号~第23号)の発生位置の近くの数字は台風番号を示す。見やすさを考慮し台風の経路を複数の色に色分けしている。第7号の経路の点線部分は最大風速17m/s未満を示す。

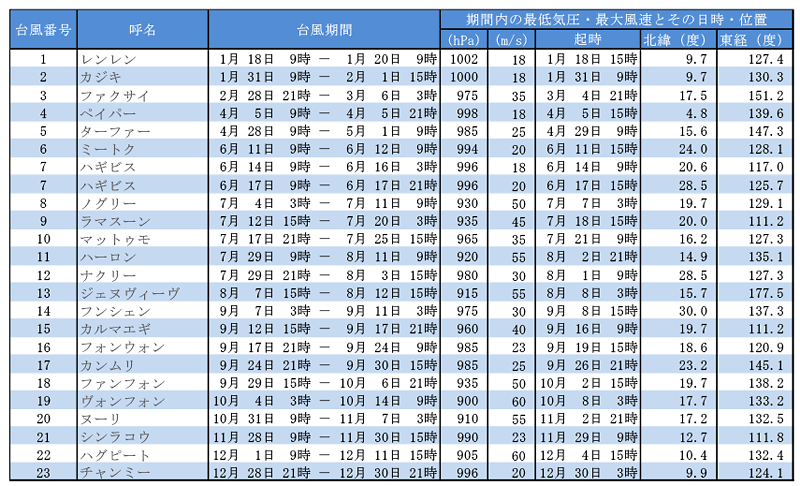

平成26年(2014年)に発生した台風の一覧

※台風第7号の台風期間が2つに分かれているのは、一時的に台風でなくなった期間があるため。

2 天候、異常気象など

1 日本の天候

平成26年(2014年)は、全国的に、気温の高い日が続く時期があったものの、気温の低い時期もあり、年平均気温は平年並となりました。北日本と東日本では、春と秋を中心に、移動性高気圧に覆われて晴れる日が多かったため、年間日照時間が多く、かなり多くなったところもありましたが、低気圧や台風によるまとまった降水が度々あったため、年降水量も平年を上回りました。一方で、西日本では、夏に台風や前線等の影響で曇りや雨の日が多かったため、年間日照時間が少なく、年降水量は平年を上回りました。また、大きな災害をもたらした天候として、2月の関東甲信地方における記録的な大雪と7月末から8月にかけての全国的な大雨(平成26年8月豪雨と命名)が挙げられます。

平成26年(2014年)の各季節の特徴は以下のとおりです。

① 冬(平成25年12月~平成26年2月)は、気温は全国的に周期的に変動しましたが、東日本と沖縄・奄美では寒気に覆われることが多く、冬の平均気温は低くなりました。一方で、上空の強い寒気の南下は一時的だったことから、日本海側の降雪量は平年を下回ったところが多く、特に北陸地方の平地では平年を大きく下回りました。また、2月には低気圧が発達しながら日本の南岸を通過したため、太平洋側では広範囲で大雪となり、関東甲信地方を中心に過去の最深積雪の記録を大幅に上回る記録的な大雪となり、人的被害とともに農業施設や社会設備にも大きな被害が発生しました。

② 春は、沖縄・奄美を除いて、移動性高気圧に覆われる日が多く、春の日照時間は、東日本日本海側、東日本太平洋側、西日本日本海側では、統計を開始した昭和21年以降最も多くなりました。また、春の降水量は、北日本日本海側と西日本では少なくなりました。東・西日本では、寒気が南下して低温となる時期もありましたが、南から暖かい空気が流れ込んで、気温が平年を大幅に上回る時期があったことから、春の平均気温は高くなりました。沖縄・奄美では、冷涼な高気圧や寒気の影響を受けて気温の低い日が多く、春の平均気温は低くなりました。

③ 夏は、梅雨の時期(6月から7月半ばにかけて)は、前線の活動が本州付近では弱く、降水量も少ないところが多くなりました。一方で、7月末から8月にかけては、太平洋高気圧の本州付近への張り出しが弱く、2つの台風と前線や湿った気流の影響で広い範囲で大雨となり、各地で洪水や土砂崩れ、広島県では土石流による甚大な災害が発生しました(「平成26年8月豪雨」と命名)。西日本では、夏の平均気温が平成15年以来11年ぶりに低く、冷夏となり、日照時間もかなり少なく、不順な夏となりました。一方で、日本の東海上で高気圧が強く、高気圧周辺の南からの暖かい空気が流れ込んだ影響で、北日本と東日本の夏の平均気温は高く、5年連続の暑夏となりました。

④ 秋は、北日本から東日本にかけて、移動性高気圧に覆われる日が多く、秋の日照時間は、東日本日本海側と東北地方では統計を開始した昭和21年以降最も多くなりました。北日本と東日本では、平成22年から4年連続で秋の平均気温が高い年が続いていましたが、9月を中心に大陸からの冷たい空気を伴った高気圧に覆われる日が多かったため、秋の平均気温は5年ぶりに平年並となりました。沖縄・奄美では、太平洋高気圧の勢力が平年より強かったため、9月に記録的な高温となるなど、秋の平均気温がかなり高くなりました。また、秋の降水量はかなり少なく、先島諸島では渇水が深刻化しました。

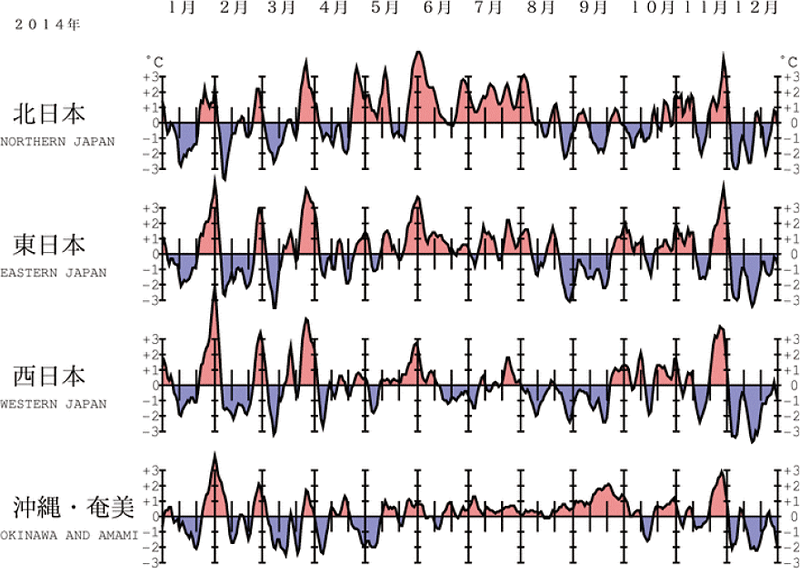

地域平均気温平年差の経過

平成26年(2014年)の平均気温平年差を5日移動平均で表しています。

平年値は1981~2010年の平均。

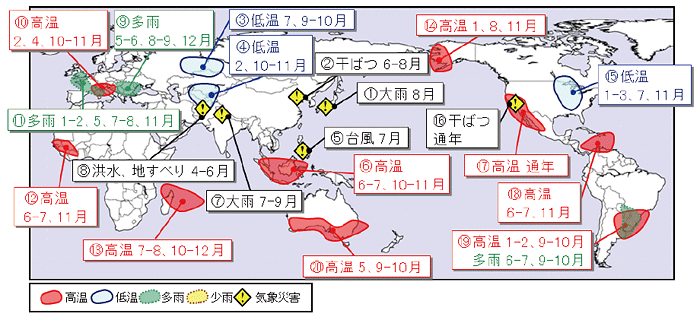

2 世界の主な異常気象

平成26年(2014年)の世界の異常気象と気象災害

日本では7月30日から8月26日にかけて各地で大雨に見舞われ(「平成26年8月豪雨」)、土砂災害などにより全国で80人以上が亡くなりました(図中①)。アフガニスタン北部では4~6月に洪水や地すべりが発生し、死亡者数は750人を超えました(同⑧)。また、インド、ネパール、パキスタンでも7~9月を中心に洪水や地すべりが発生し、夏のモンスーン期間中の死亡者数がそれぞれ1,000人以上、250人以上、360人以上となるなど(同⑦)、各地で大雨により大きな気象災害が発生しました。

マレーシアからインドネシア、アフリカ西部、マダガスカル北部及びその周辺、カリブ海周辺など低緯度域の各地では、年の後半に異常高温を多く観測しました(同⑥⑫⑬⑱)。

米国中西部及びその周辺で1~3月、7月、11月に異常低温となり(同⑮)、一方、米国南西部からメキシコ北西部にかけてはほぼ1年を通して異常高温となりました(同⑰)。米国のミシガン州デトロイトでは1~3月の3か月平均気温が-5.8℃(平年差-4.9℃)、カリフォルニア州サンフランシスコでは2014年の年平均気温が16.7℃(平年差+2.2℃)でした。また、米国南西部では前年(2013年)から引き続く干ばつにより、森林火災や農業被害が伝えられました(同⑯)。カリフォルニア州ロサンゼルスの2014年の年降水量は213mm(平年比66%)でした(2013年の年降水量は95mm(平年比30%))。

なお、災害の記述は、米国国際開発庁海外災害援助局とルーベンカトリック大学災害疫学研究所(ベルギー)の災害データベース(EM-DAT)や各国の政府機関・国連機関の発表等に基づいています。

3 平均気温

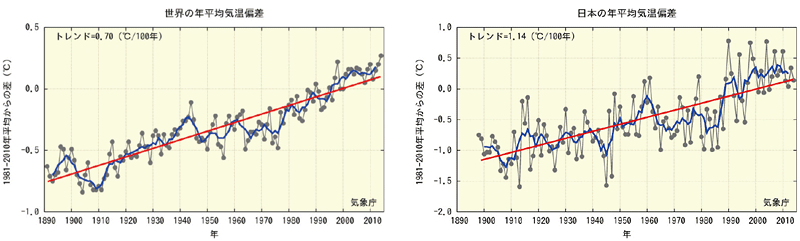

平成26年(2014年)の世界の年平均気温(陸域における地表付近の気温と海面水温の平均)の昭和56年(1981年)~平成22年(2010年)の30年平均を基準とした偏差(図の注参照)は+0.27℃(20 世紀平均を基準とした偏差は+0.63℃)で、明治24年(1891年)以降、最も高い値となりました。世界の年平均気温は、長期的には100年当たり約0.70℃の割合で上昇しており、特に1990年代半ば以降、高温となる年が頻出しています。

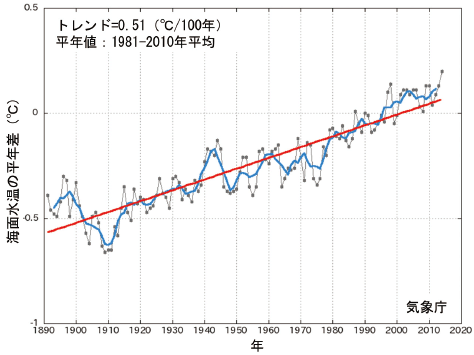

平成26年の日本の年平均気温の昭和56年(1981年)~平成22年(2010年)の30年平均を基準とした偏差は+0.14℃(20世紀平均を基準とした偏差は+0.74℃)で、明治31年(1898年)以降、18番目に高い値となりました。日本の年平均気温は、長期的には100年当たり約1.14℃の割合で上昇しており、特に1990年代以降、高温となる年が頻出しています。

世界と日本の年平均気温偏差

各年の偏差を黒の折線、5年移動平均値を青の折線、長期変化傾向(トレンド)を赤の直線で示します。

(注)世界・日本の平均気温の算出方法

世界の平均気温は、世界各地で観測された陸域の気温と海面水温のデータをもとにしており、緯度5度×経度5度の格子ごとに平均値を算出し、これらを緯度ごとの面積の違いを考慮して世界全体で平均した値です。日本の平均気温は、長期にわたって観測を継続し、都市化の影響が少ない国内の15の気象観測所における気温の平均値です。これらの平均気温は、いずれも昭和56年(1981年)~平成22年(2010年)の30年平均値からの差で表しています。

4 海面水温

平成26年(2014年)の世界の年平均海面水温の平年差(昭和56年(1981年)~平成22年(2010年)までの30年平均値からの差)は+0.20℃で、統計を開始した明治24年(1891年)以降、最も高い値となりました。世界の年平均海面水温は、数年から数十年に及ぶ時間スケールの海洋・大気の変動や地球温暖化等の影響が重なりながら変化していますが、長期的には100年あたり0.51℃の割合で上昇しています。数年から数十年の時間スケールでは、1970年代半ばから2000年前後にかけて顕著な上昇が見られた後、近年は停滞しています。2014年に統計開始以降最も高い値となったことから、近年の停滞が終息するかどうか注目されています。

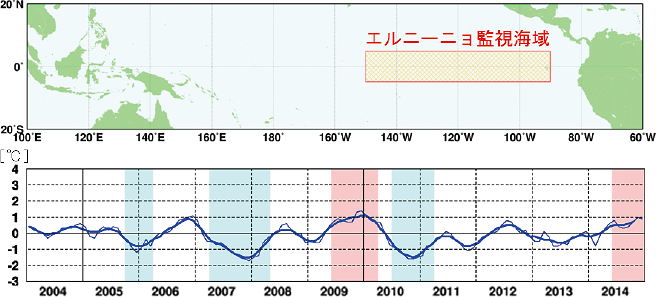

平成23年(2011年)春にラニーニャ現象が終息した後、エルニーニョ現象もラニーニャ現象も発生しない状態が続いていましたが、平成26年(2014年)には太平洋赤道域の中部から東部にかけてのエルニーニョ監視海域の海面水温が春から基準値より高い値で推移し、夏から冬にかけてエルニーニョ現象が発生しました。世界の年平均海面水温の平年差の最高記録更新には、このエルニーニョ現象の発生も寄与していたと考えられます。

日本近海の海面水温は、1~2月は東海沖で、2~3月は沖縄の南で平年よりかなり低くなりました。3~5月は日本の東から南の広い範囲で平年より低く、4~5月の北緯35度以南では平年よりかなり低い海域が広がりました。6~7月は北緯28~33度で平年より低く、日本海、日本の東では高くなりました。8月は、父島近海、南鳥島近海、北海道東方で平年よりかなり高く、東シナ海北部では平年より低くなりました。9月は東海沖、関東南東方では平年より低く、北緯30度以南では平年よりかなり高くなりましたが、10月には北緯35度以南の広い範囲で平年よりかなり低くなりました。

エルニーニョ監視海域の海面水温の変化

エルニーニョ監視海域(北緯5度~南緯5度、西経150度~西経90度:オレンジ色の範囲)における月平均海面水温の基準値との差(℃)の経年変化を示しています。基準値はその年の前年までの30年間の月毎の平均値です。細線は月平均値、滑らかな太線は5か月移動平均値を示しており、エルニーニョ現象の発生期間は桃色、ラニーニャ現象の発生期間は水色の陰影が施してあります。

5 大気中の二酸化炭素

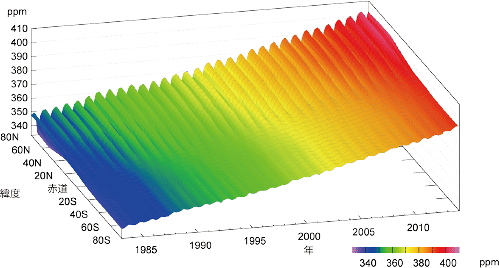

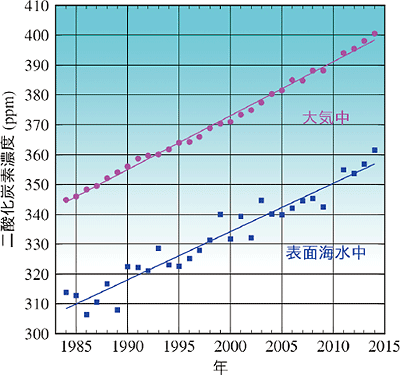

二酸化炭素は、各種の温室効果ガスの中で地球温暖化に最も大きな影響を与えます。大気中の二酸化炭素の濃度は、工業化(18世紀後半)以前の過去約2000年間は278ppm程度でしたが、その後の産業活動などによる化石燃料の消費や森林破壊などの人間活動に伴って、世界的に増加の一途をたどっています。年ごとの増加量には変動があるものの、世界平均の二酸化炭素濃度は平成15年(2003年)から平成25年(2013年)までの10年間では、1年あたり2.1ppm増加しています。平成25年(2013年)の世界平均の二酸化炭素濃度は396.0ppmでした。緯度帯別の二酸化炭素月平均濃度の経年変化を見ると、北半球の中・高緯度帯の方が南半球よりも大きな季節変動をしており、また年平均濃度も高くなっています。これは、二酸化炭素の吸収源(森林など)・放出源(化石燃料消費など)がどちらも北半球に多く存在するためです。

気象庁は二酸化炭素をはじめとする様々な温室効果ガスの濃度を観測するとともに、世界気象機関(WMO)温室効果ガス世界資料センター(WDCGG)を運営し、世界中で観測された温室効果ガスのデータを収集・解析しています。

緯度帯別の大気中の二酸化炭素濃度の経年変化

温室効果ガス世界資料センター(WDCGG)が収集したデータをもとに緯度帯別に平均した大気中の二酸化炭素月平均濃度の経年変化。ppm(ピーピーエム)は100万分の1を意味します(体積比)。

6 温室効果ガスとしてのハロカーボン類

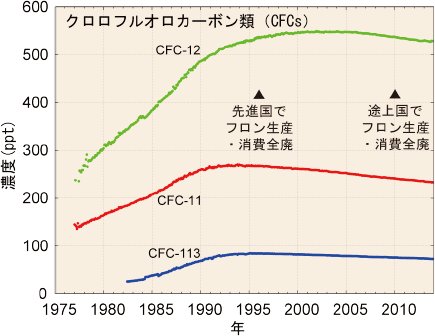

クロロフルオロカーボン類のCFC-11,12,113について、温室効果ガス世界資料センター(WDCGG)が収集した世界各地の観測所の観測結果を平均した経年変化図。ppt(ピーピーティー)は1兆分の1を意味します(体積比)。

冷媒や溶剤として20世紀中ごろから大量に生産・消費されたハロカーボン類は強い温室効果を持っています。大気中の濃度はとても低いものの、物質によっては同濃度の二酸化炭素の数千倍の温室効果をもたらします。その中でもクロロフルオロカーボン類(CFCs、いわゆるフロン)はオゾン層破壊の性質も合わせ持っており、国際条約(「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」:1987年採択)による規制のため現在は生産されていません。綾里(岩手県)や世界各地の観測結果からは規制の成果が見られ、大気中の濃度は近年ゆるやかに減少しています。

クロロフルオロカーボン類の世界平均濃度の経年変化

クロロフルオロカーボン類のCFC-11,12,113について、温室効果ガス世界資料センター(WDCGG)が収集した世界各地の観測所の観測結果を平均した経年変化図。ppt(ピーピーティー)は1兆分の1を意味します(体積比)。

7 海洋中の二酸化炭素

海洋は、人間活動により放出された二酸化炭素の約3分の1を吸収していると見積もられており、地球温暖化の進行を緩和しています。気象庁の海洋気象観測船「凌風丸」と「啓風丸」は、昭和59年(1984年)から30年以上にわたって北西太平洋で表面海水中と大気中の二酸化炭素濃度を観測しています。東経137度線に沿った日本の南から赤道域までの海域においては、毎年冬季(1~2月)に表面海水中の二酸化炭素濃度が大気中の濃度より低いことが観測されており、海洋が大気中の二酸化炭素を吸収しています。また、北緯7度から33度で平均した二酸化炭素濃度は、昭和59年(1984年)から平成26年(2014年)まででみて、大気中で1年に1.8ppm、表面海水中で1年に1.6ppmの割合で増加しています。

冬季の東経137度線に沿った表面海水中と大気中の二酸化炭素濃度(北緯7度~33度での平均)の経年変化

表面海水中の二酸化炭素濃度は大気と比べると年々の変動は大きいものの大気中の濃度同様に増加しています。

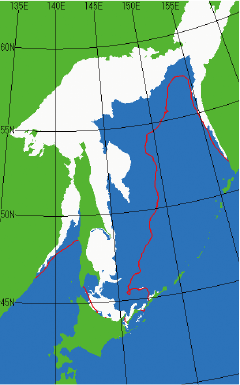

8 オホーツク海の海氷

オホーツク海の海氷域面積は、平成26年(2014年)12月以降おおむね平年より小さく推移し、シーズンの最大海氷域面積は昭和46年(1971年)の統計開始以来最も小さい67.48万平方キロメートルで、平年の58%でした。

一方、オホーツク海南部では海氷域はほぼ平年より早く南下し、網走の流氷初日(海岸から流氷が観測された最初の日)は平年より9日早い1月12日、流氷接岸初日は平年より14日早い1月19日でした。また、網走の海明け(海氷の占める割合が5割以下になり船舶の航行が可能になった最初の日)は平年より17日早い3月3日、流氷終日は平年より34日早い3月8日で、昭和21年(1946年)の統計開始以来最も早い記録となりました。なお、稚内と釧路では流氷が観測されませんでした。

オホーツク海の海氷域面積は年ごとに大きく変動していますが、最大海氷域面積は昭和46年(1971年)の統計開始以来、10年当たり6.0万平方キロメートル(オホーツク海の全面積の3.8%に相当)の割合で緩やかに減少しています。

平成27年2月28日(最も拡大した日)の海氷分布図

赤線は平年(1981~2010年の平均)の2月28日の海氷分布。気象庁では、オホーツク海の海氷分布の把握に、衛星、船舶、沿岸からの目視観測のほか、自衛隊や海上保安庁の協力のもと得られた観測資料を活用しています。

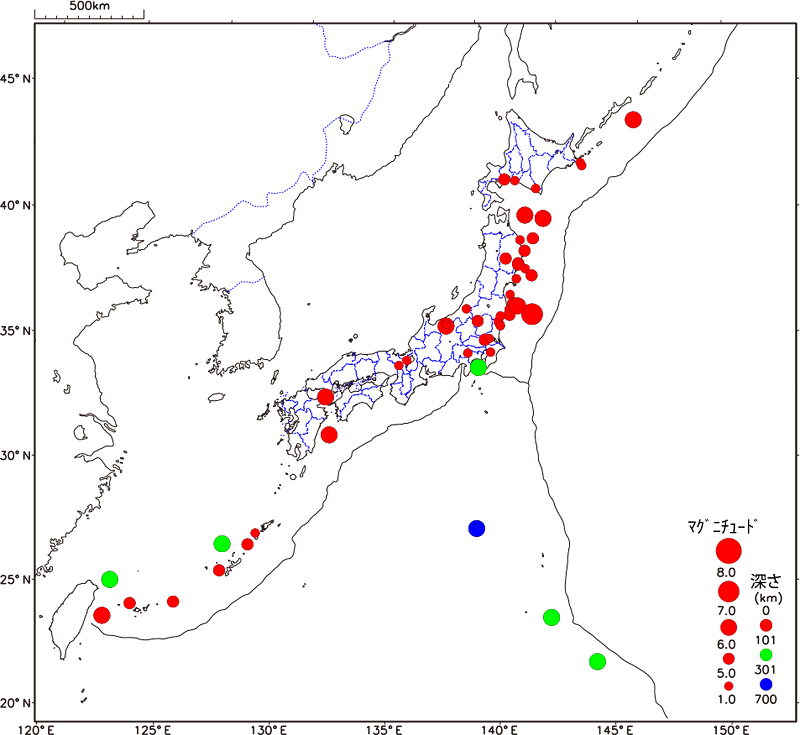

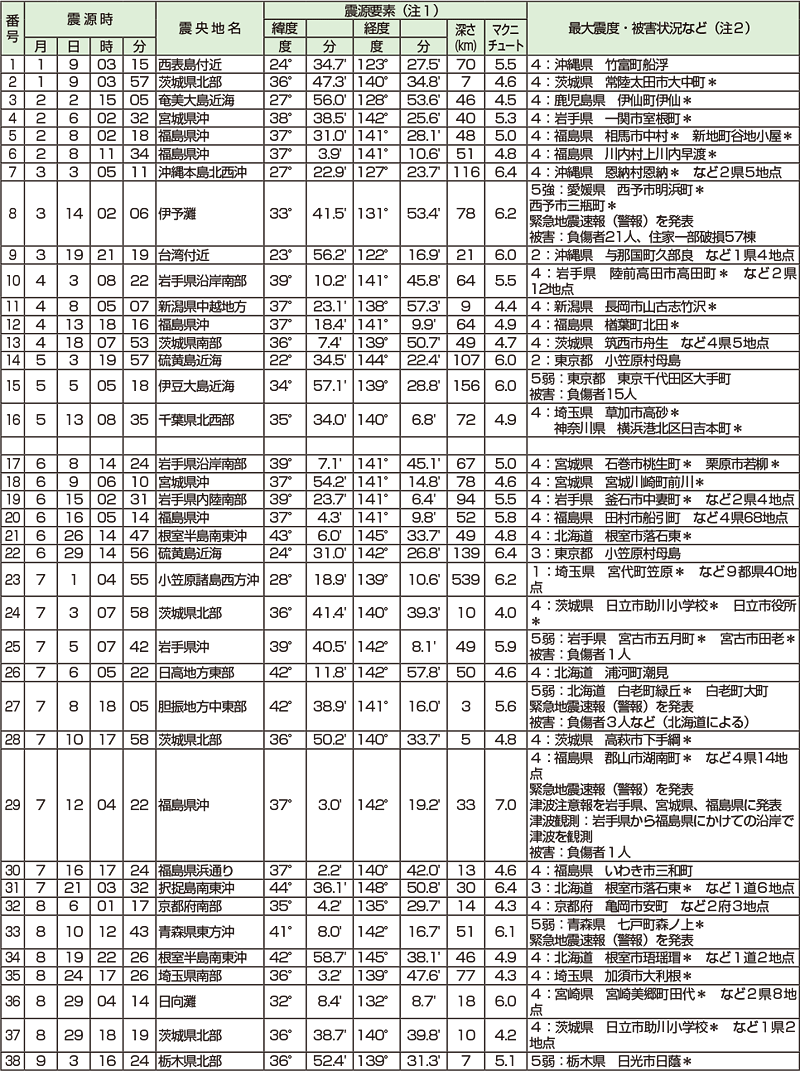

3 地震活動

1 日本およびその周辺の地震活動

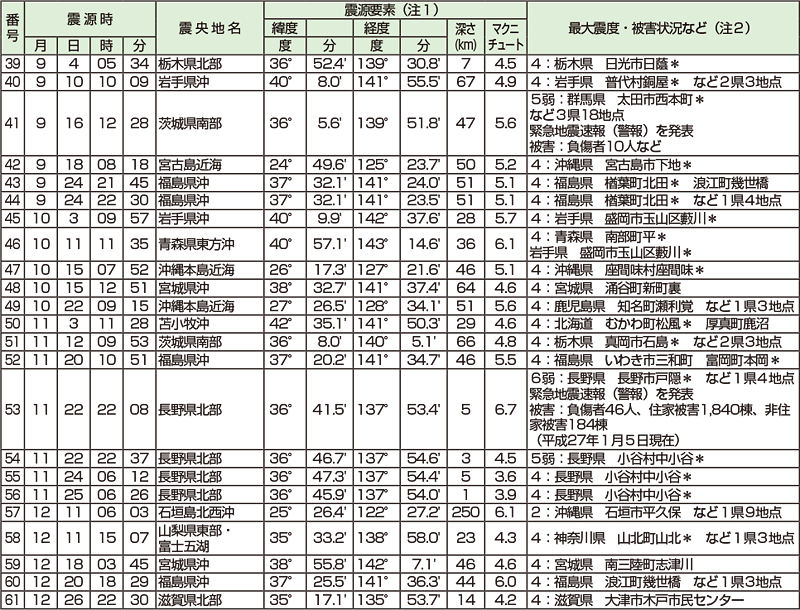

平成26年(2014年)に震度5弱以上を観測した地震は9回(平成25年は12回)、震度1以上を観測した地震は2,052回(平成25年は2,387回)でした。11月22日に発生した長野県北部の地震をはじめ、国内で被害を伴った地震は7回(平成25年は10回)でした。また、日本及びその周辺で発生した地震でマグニチュード6.0以上の地震は15回(平成25年は20回)でした。

主な地震活動は下図及び次ページの表のとおりです。

「マグニチュード6.0以上」、「被害を伴った」、「震度4以上を観測した」、「津波を観測した」のいずれかに該当する地震の震央分布(平成26年)

「マグニチュード6.0以上」、「被害を伴った」、「震度4以上を観測した」、「津波を観測した」のいずれかに該当する地震(平成26年)

(注1)震源要素は再調査後、修正することがある。

(注2)最大震度の観測点名にある*印は地方公共団体もしくは国立研究開発法人防災科学技術研究所の震度観測点の情報である。被害の報告は出典の記載がないものは総務省消防庁による。

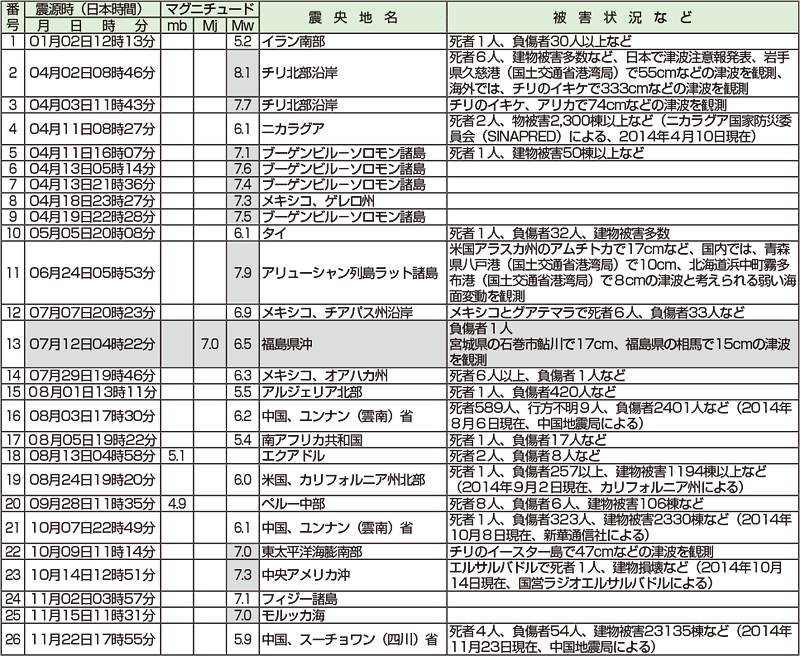

2 世界の地震活動

平成26年(2014年)に発生したマグニチュード7.0以上または死者(行方不明者を含む)を伴った地震は26回(平成25年は28回)でした。また、マグニチュード8.0以上の地震は1回(平成25年も1回)でした。最も規模の大きかった地震は、4月2日にチリ北部沿岸で発生したMw8.1の地震でした。海外の地震により日本で津波を観測した地震は2回、4月2日にチリ北部沿岸で発生したMw8.1の地震、6月24日にアリューシャン列島ラット諸島で発生したMw7.9の地震でした。

主な地震活動は表のとおりです。

マグニチュード7.0以上または死者を伴った地震(世界)(平成26年)

- 震源要素は、1月1日~8月6日は米国地質調査所(USGS)発表のPRELIMINARY DETERMINATION OF EPICENTERS (PDE) に、8月7日~12月31日はUSGSホームページの”Earthquake Archive Search & URL Builder”(http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/search/)による(2015年1月5日現在)。ただし、日本及びその周辺で発生した地震の震源要素は気象庁による。

- mbは実体波マグニチュードである。P波、S波など、地球の内部を伝わる波の振幅などから計算する。表面波が発生しにくい深い地震でも計算できる。

- Mjは気象庁マグニチュードである。気象庁マグニチュードは周期数秒程度の地震波の振幅を使って計算する。

- Mwはモーメントマグニチュードである。地震により地下の岩盤がずれ動いた規模から計算する。計算に時間がかかるが地震の規模を正確に表すことができる。

- 被害状況は、出典の記載がないものはUSGSによる。ただし、日本国内の被害状況は総務省消防庁による。津波は、米国海洋大気庁(NOAA)による(2015年1月16日現在)。ただし、日本国内の津波は気象庁による。

- 気象庁および総務省消防庁によるデータは、網掛けで記載した。

4 火山活動

平成26年(2014年)の日本の主な火山活動は以下のとおりです。なお、平成27年に入り噴火警戒レベル等を変更した火山は、平成27年5月6日現在の状況も掲載しています。そのほかの最新の火山活動のとりまとめについては、気象庁HPに掲載している火山活動解説資料をご覧ください(http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/monthly_v-act_doc/monthly_vact.htm、または、「気象庁火山活動解説資料」を検索)。

○雌阿寒岳(北海道)

火山活動は概ね静穏に経過しており、火口周辺に影響を及ぼす噴火の兆候は認められません。全磁力連続観測によると、ポンマチネシリ96-1火口南側の地下で温度の上がった状態が継続している可能性があります。

○十勝岳(北海道)

十勝岳では、ここ数年、山体浅部の膨張や大正火口の噴煙量増加及び地震増加、火山性微動の発生、発光現象などが観測されており、火山活動が徐々に高まってきています。また、平成26年7月頃から、62-2火口に近い観測点で山体浅部の膨張を示すと考えられる地殻変動の変化率が大きくなっており、膨張がさらに浅い領域にまで及んでいる可能性があります。このため、今後、ごく小規模な噴火の発生する可能性が高まっていると判断し、12月16日14時00分に火口周辺警報を発表し、噴火警戒レベルを1(平常※)から2(火口周辺規制)に引き上げました。なお、平成27年2月24日には、火口周辺に影響を及ぼす噴火の兆候は認められなくなったため、噴火警戒レベルを1に引き下げました。

○八甲田山(青森県)

「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」以降増加していた八甲田山周辺の地震は、平成26年2月頃から少ない状況で経過しました。平成25年(2013年)4月から7月にかけて増加した大岳山頂直下の地震活動は、低調ながら継続しています。GNSS連続観測では、火山活動によると考えられる変化は認められませんでした。

○十和田(青森県、秋田県)

平成26年1月に一時的に中湖付近の深さ4~7㎞を震源とする地震活動が活発になりましたが、2月以降は概ね低調に経過しました。

○蔵王山(宮城県、山形県)

火山性微動が16回発生した他、深部低周波地震が増加した状況が継続しています。火山性微動に対応した傾斜変動も観測され、8月以降、火山活動の高まりがみられています。10月の山形大学による調査では、御釜の東側湖面の一部に白濁が確認されました。なお、平成27年4月7日から御釜付近が震源とみられる火山性地震が増加し、今後、小規模な噴火が発生する可能性があることから、4月13日に火口周辺警報を発表し、噴火予報(平常※)から火口周辺警報(火口周辺危険)に引き上げました。

○吾妻山(福島県)

12月12日06時21分頃に継続時間(約35分)の長い火山性微動が発生し、火山性微動発生後、火山性地震が増加しました。傾斜計では、火山性微動発生と同時に火口方向上がりの変動がみられました。このことから、吾妻山の火山活動は活発化しており、今後、小規模な噴火が発生する可能性があると判断し、12日15時00分に火口周辺警報を発表し、噴火警戒レベルを1(平常※)から2(火口周辺規制)に引き上げました。

火山性地震は、10月以降、やや多い状況で経過していましたが、12月7日からは増減を繰り返しながら多い状況で推移しています。震源はこれまでと同様に大穴火口直下付近の浅い所と推定されます。GNSS連続観測では、9月頃から一切経山南山腹観測点(大穴火口の北約500メートル)が関係する基線で緩やかな変化がみられており、一切経山付近の膨張を示唆している可能性が考えられます。

○草津白根山(群馬県)

3月上旬から湯釜付近及びその南側を震源とする火山性地震が増加し、GNSS連続観測によると湯釜付近の膨張を示す変動が認められています。湯釜火口内の北壁等では熱活動の活発な状態が継続しており、5月頃からは湯釜近傍地下の温度上昇を示すと考えられる全磁力変化がみられました。また、東京工業大学によると、北側噴気地帯のガス成分にも活動活発化を示す変化がみられています。以上のことから、小規模な噴火の発生する可能性が高まっていると判断し、6月3日に火口周辺警報を発表し、噴火警戒レベルを1(平常※)から2(火口周辺規制)に引き上げました。

○御嶽山(岐阜県、長野県)

9月27日11時52分頃、御嶽山で噴火が発生しました。火砕流は南西方向に約2.5キロメートル流下しました。気象レーダーの観測によると、噴煙は東に流れ、その高度は火口縁上約7,000メートルと推定されています。このため、同日に火口周辺警報を発表し、噴火警戒レベルを1(平常※)から3(入山規制)に引き上げました。また、28日に火口周辺警報(噴火警戒レベル3、入山規制)を切り替え、火砕流への警戒を追加しました。御嶽山で噴火が発生したのは平成19年(2007年)以来です。なお、その後火山活動が低下してきていることから、平成27年1月19日、3月31日に火口周辺警報(噴火警戒レベル3、入山規制)を切り替え、規制範囲を順次縮小しています。

御嶽山 山頂付近の状況

山頂付近の状況(9月28日15時30分、陸上自衛隊の協力)

○箱根山(神奈川県、静岡県)

平成26年の火山活動は静穏に推移しました。平成27年4月26日から大涌谷付近を震源とする火山性地震が増加しており、5月5日には箱根湯本で震度1を観測する地震が3回発生しました。また傾斜計で地震活動に関連するとみられる変動が観測されていること、現地調査で大涌谷温泉施設で蒸気が勢いよく噴出していることを確認し、大涌谷周辺に影響を及ぼす小規模な噴火が発生する可能性があるとみられることから、5月6日に火口周辺警報を発表し、噴火警戒レベルを1(平常※)から2(火口周辺規制)へ引き上げました(平成27年5月6日現在)。

○伊豆大島(東京都)

7月下旬に、島北部を震源とする火山性地震が増加しました。この期間に震度1以上を観測する地震が17回発生し、最大の地震は7月28日17時05分に発生したマグニチュード3.7の地震で、島内で最大震度3を観測しました。また、8月16日及び9月3日に三原山付近を震源とする火山性地震があり、島内で震度1を観測し、10月24日及び同月29日から30日にかけて、伊豆大島の西部を震源とする火山性地震が増加しました。

○三宅島(東京都)

山頂火口からの二酸化硫黄放出量は、平成26年は1日当たり200~400トンと、やや少量の火山ガス放出が継続しました。火山性地震は少ない状態で経過しました。

○硫黄島(東京都)

地震活動は、一時的な火山性地震の増加や火山性微動の発生はみられましたが、概ね低調に経過しました。GNSS連続観測によると、地殻変動は平成26年(2014年)2月下旬頃から隆起の傾向、9月頃から停滞の傾向がみられていましたが、12月上旬頃から再び隆起の傾向となりました。島の南部では南向きの変動がみられています。その他の観測データに特段の異常は認められません。

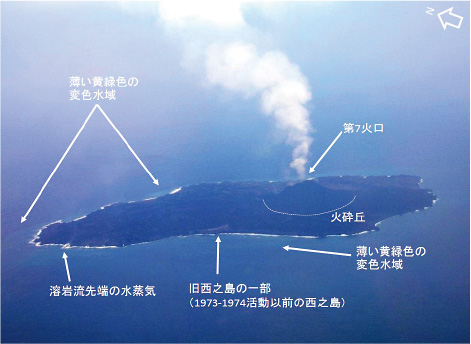

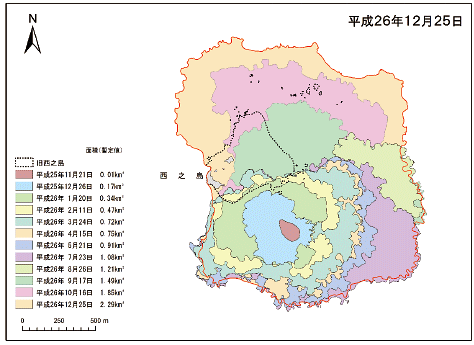

○西之島(東京都)

平成25年(2013年)11月20日に海上自衛隊及び海上保安庁により南東海上での噴火が確認された西之島では、噴火による噴石等の堆積や溶岩の流出が継続し、引き続き島の拡大が確認されています。今後も噴火が続くおそれがあるため、6月3日に火口周辺警報を発表し、火口周辺警報(火口周辺危険)から火口周辺警報(入山危険)に引き上げました。また、6月11日に火口周辺警報(入山危険)及び海上警報を切り替え、警戒が必要な範囲を西之島の中心から概ね6キロメートル以内と明示しました。なお、平成27年2月24日に火口周辺警報(入山危険)を切り替えて、警戒が必要な範囲を島の中心から概ね4キロメートルに縮小しました。

西之島 噴火の状況

12月31日13時22分西南西方向から撮影(海上保安庁提供)

西之島の面積変化

2014年12月25日までの面積変化(海上保安庁作成)

○阿蘇山(熊本県)

平成25年(2013年)12月20日から火山活動が高まった状態となり、平成26年1月13日から2月19日まで、中岳第一火口でごく小規模な噴火が時々発生しました。それ以降、火山活動は低下したことから、3月12日に噴火予報を発表し、噴火警戒レベルを2(火口周辺規制)から1(平常※)に引き下げました。

7月17日には、中岳第一火口内の湯だまりが消失しているのを確認しました(湯だまりの消失は平成5年(1993年)2月25日以来)。8月下旬から孤立型微動や火山性地震が次第に増加し、中岳第一火口底の温度も、8月27日には498℃と高くなるなど、火口内の熱活動も高まった状態となりました。

8月30日には、中岳第一火口の噴火を確認したことから、中岳第一火口の火山活動は高まった状態になっていると判断し、8月30日09時40分に火口周辺警報を発表し、噴火警戒レベルを1(平常※)から2(火口周辺規制)に引き上げました。11月25日以降、断続的に噴火しました。

阿蘇山 噴煙の状況

(11月27日08時40分頃、阿蘇市役所より撮影)

阿蘇山 中岳第一火口内及びその周辺の状況

(11月27日12時01分撮影)

○霧島山(新燃岳)(宮崎県、鹿児島県)

新燃岳では、噴火は発生しませんでした。火山性地震は少ない状態で経過しました。火口内の溶岩の状態には、特段の変化は認められませんでした。GNSS連続観測結果によると、新燃岳の北西数キロメートルの地下深くにあると考えられるマグマだまりの膨張は、平成23年(2011年)12月以降鈍化・停滞していましたが、平成25年(2013年)12月頃から伸びの傾向が見られます。二酸化硫黄の放出量は、検出限界以下の量になっています。

○霧島山(えびの高原(硫黄山)周辺)(宮崎県、鹿児島県)

平成25年(2013年)12月以降、韓国岳付近、韓国岳北東側、硫黄山付近で火山性地震が時々発生しました。平成26年(2014年)8月20日に、硫黄山付近を震源とする継続時間約7分の火山性微動が発生しました。微動の発生に伴い傾斜計で硫黄山の北西が隆起するような変動が観測されました。

これらのことから、えびの高原(硫黄山)周辺では火山活動が高まっており、噴気や火山ガスなどが噴出し、今後の状況によっては小規模な噴火が発生する可能性があると判断し、10月24日に火口周辺警報(火口周辺危険)を発表しました。なお、平成27年5月1日には、噴火の兆候は認められなくなったため、噴火警戒レベルを1(平常※)に引き下げました。

○桜島(鹿児島県)

昭和火口では爆発的噴火が平成26年は450回発生し、大きな噴石が3合目(昭和火口から1,300~1,800メートル)まで達する等、活発な噴火活動が継続しました。小さな噴石(火山れき)が山麓まで降下する噴火が3回発生し、このうち10月6日の爆発的噴火では、鹿児島市有村町(昭和火口から南側約2.8キロメートル)で最大約3.5センチメートルの小さな噴石が確認されました。

南岳山頂火口では、11月7日に小規模な噴火が発生し、その他の期間もごく小規模な噴火が発生しました。

昭和火口の爆発による小さな噴石

有村町付近(昭和火口から南側約2.8km)で採取した小さな噴石(火山れき)。最大約3.5cm。10月6日16時55分の昭和火口の爆発による。

○口永良部島(鹿児島県)

8月3日12時24分頃、新岳火口で噴火が発生しました。灰色の噴煙が火口縁上800メートル以上まで上がり、北に流れました。また、山頂火口から数百メートルの範囲に大きな噴石が飛散しました。新岳で噴火が発生したのは昭和55年(1980年)9月以来です。このため、8月3日12時50分に火口周辺警報を発表し、噴火警戒レベルを1(平常※)から3(入山規制)に引き上げました。

産業技術総合研究所が噴出した火山灰を分析したところ、新鮮なガラス質粒子が少量含まれていることから、今回の噴火にはマグマが関与したと考えられています。今後、マグマが関与した噴火が発生した場合、火砕流が発生する可能性があることから、8月7日10時00分に火口周辺警報(噴火警戒レベル3、入山規制)を切り替え、警戒が必要な範囲を拡大しました。

火山ガス観測では、二酸化硫黄の1日あたりの放出量は、8月3日の噴火以降増加し、12月には1000~1900トンと多い状態となっています。

※レベル1の「平常」というキーワードは、「活火山であることに留意」に変わる予定です。

口永良部島の噴火の状況

灰色の噴煙が火口縁上800m以上まで上がり北に流れ、一部は南に流れました。(8月3日12時26分、本村西遠望カメラによる)

口永良部島の噴火後の状況

新岳の南西から西にかけての山腹から山麓にかけて、火山灰や火山ガスによる樹木の変色を確認しました。

(8月6日14時37分、九州地方整備局の協力による)

○諏訪之瀬島(鹿児島県)

御岳では、噴火活動は活発な状態で経過し、爆発的噴火は平成26年は49回発生しました。

5 黄砂、紫外線など

1 黄砂

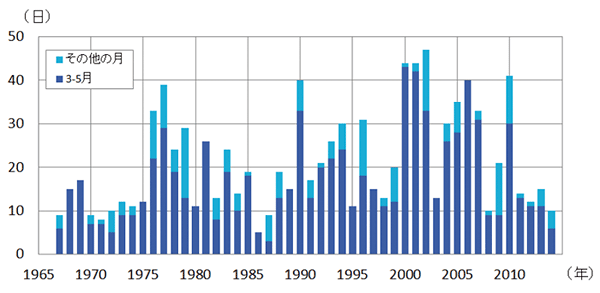

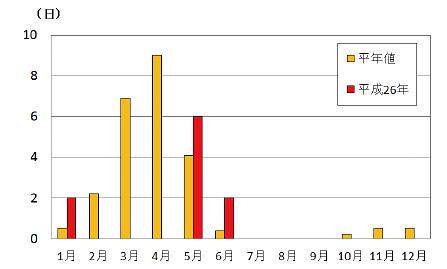

気象庁では、国内60か所(平成27年(2015年)4月1日現在)の気象台や測候所で、職員が目視により大気現象として黄砂を観測しています。統計を開始した昭和42年(1967年)から平成26年(2014年)までに黄砂観測日数が最も多かったのは、平成14年(2002年)の47日です。平成26年(2014年)の黄砂観測日数は10日(平年は24.2日)でした。黄砂観測日数は、昭和42年(1967年)から平成26年(2014年)の統計期間では増加傾向が見られますが、年ごとの変動が大きく、長期的な変化傾向を確実に捉えるには今後の観測データの蓄積が必要です。

日本への黄砂の飛来は、例年3月~5月に集中しています。この時期は、①黄砂発生源となっている地域で砂を覆う積雪がなくなる一方、まだ植物が芽吹いていないため乾燥した裸地となっており、砂じんが舞い上がりやすい状態であること、②砂を舞い上げ、運ぶ強風の原因となる低気圧が通る頻度の高い季節であることから、黄砂が多く飛来します。この時期以外にも、黄砂発生源が乾燥していて上空の風が日本へ向いて吹いているなどの条件がそろえば、日本に黄砂が飛来します。

平成26年(2014年)は、2月から4月にかけては黄砂が観測されませんでしたが、5月末から6月はじめにかけて大規模な黄砂が飛来したため、5月と6月の月別黄砂観測日数は平年を上回りました。

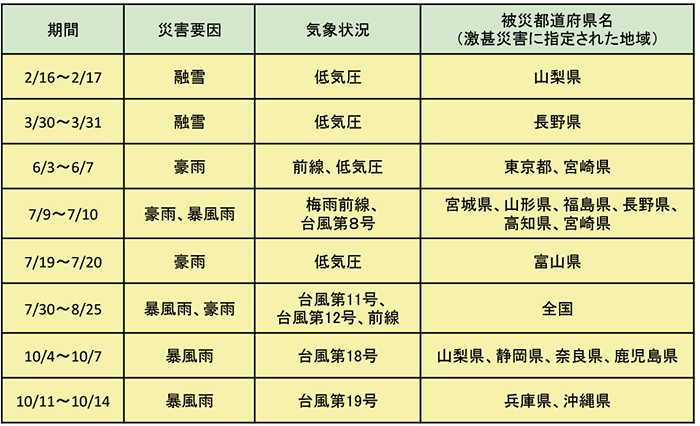

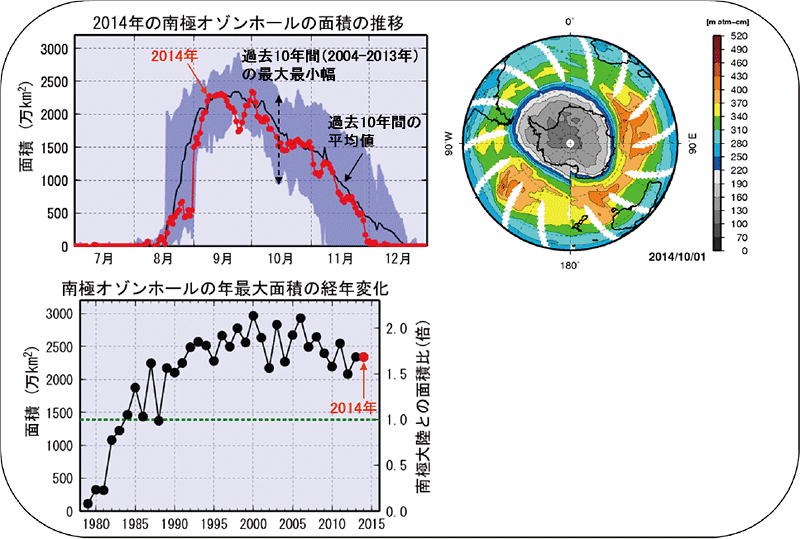

2 オゾン層・紫外線

成層圏のオゾン量は1980年代を中心に札幌、つくばで減少が進みましたが、1990年代半ば以降、那覇も含め緩やかな増加傾向がみられます。南極域では、1980年代初め頃からオゾンホールが観測されています。平成26年(2014年)のオゾンホールは、8月に発生した後、10月1日にこの年の最大面積となる2,340万平方キロメートル(南極大陸の面積の約1.7倍)にまで広がり、12月上旬に消滅しました。大規模なオゾンホールの発生は、毎年継続しています。国内の紫外線量は、紫外線観測を開始した1990年代はじめから緩やかな増加傾向がみられます。一般にオゾン量が減少すると地表に到達する紫外線量が増加しますが、この期間、国内ではオゾン量の減少は観測されていません。紫外線を散乱・吸収する大気中の微粒子の減少や天候の変化(雲量の減少)などが紫外線量の増加の原因と考えられています。

オゾンホール面積の経過

平成26年(2014年)のオゾンホール面積の推移(左上)とオゾンホールの年最大面積の経年変化(左下)。右上の図はオゾンホールの面積が2014年の最大となった10月1日の南半球オゾン全量分布図で、分布図中央の南極を中心とする灰色部分がオゾンホールの領域。左下図の緑色の横線は南極大陸の面積(米国航空宇宙局(NASA)提供の衛星観測データをもとに気象庁で解析)。

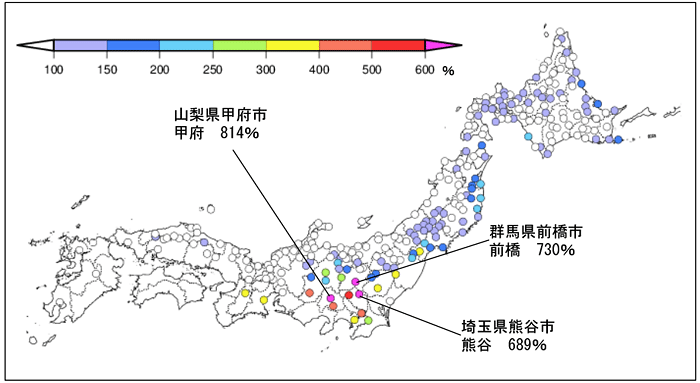

3 日射・赤外放射

気象庁では、日射と赤外放射について地球環境や気候への影響を把握するため国内5地点(札幌、つくば、福岡、南鳥島、石垣島)で精密な日射放射観測を行い、全天日射、直達日射、散乱日射および下向き赤外放射の経年変化を監視しています。

世界の多くの地域における全天日射量は、1960年頃から1980年代後半まで減少し、1980年代後半から2000年頃まで急激に増加し、その後は大きな変化が見られないという傾向が報告されています。

日本における変化傾向(国内5地点平均)を見ると、1970年代後半から1990年頃にかけて急激に減少し、1990年頃から2000年代初めにかけて急激に増加し、その後は大きな変化は見られません。これは、世界的な変化傾向とほぼ整合しています。