特集1 集中豪雨の実態と最新監視技術の動向 〜豪雨災害から身を守るため〜

平成26年(2014年)は、梅雨が明けた後も日本列島の各地で大雨が続き、特に7月30日から8月26日にかけては台風の接近なども重なり各地に甚大な被害をもたらしました。気象庁はこの一連の大雨を「平成26年8月豪雨」と命名しました。この豪雨の状況と要因、集中豪雨の監視・予測精度向上のための最新の研究、住民の皆様が災害から身を守るための情報の活用方法を紹介します。

(1)平成26年8月豪雨

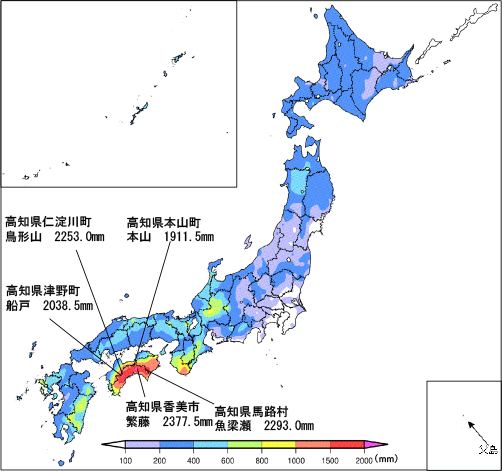

7月31日から8月11日にかけて日本列島に台風第12号及び台風第11号が相次いで接近し、8月5日から26日にかけて前線が日本付近に停滞しました。また、7月30日から8月26日の期間を通じて、日本付近への暖かく湿った空気の流れ込みが継続しました。これらの影響により全国各地で幾度も大雨となりました。7月30日から8月26日までの総降水量は、四国地方の多いところで2000ミリ、九州地方や近畿地方の多いところで1000ミリを超え、その他の地方でも8月の月降水量平年値を大きく上回る大雨となりました。また、九州地方から東海地方にかけては、1時間に80ミリ以上の猛烈な雨をしばしば観測したほか、全国の20地点で1時間降水量のこれまでの記録を更新しました。

これらの大雨により、土砂災害、浸水害、河川の氾濫等が発生し、甚大な被害となりました。7月31日から8月11日にかけては、相次いで接近した台風第12号や台風第11号の影響で、山口県岩国市で発生した土砂災害や島根県出雲市及び徳島県美馬市で増水した川に流されるなどして死者6名の人的被害が、四国地方を中心に全国各地で7,000棟を超える住家被害が発生しました。また、8月15日から8月26日にかけては、前線の影響で、石川県羽咋市や兵庫県丹波市、北海道礼文町で発生した土砂災害などにより死者8名の人的被害が、京都府や兵庫県を中心に全国各地で8,000棟を超える住家被害が発生しました。さらに、8月19日から20日にかけては、広島県広島市で発生した土砂災害により、死者74名の人的被害が発生しました(被害状況は、消防白書、国土交通省の情報(「台風第12号・第11号の大雨等による被害状況等について」平成26年8月19日現在、「8月16日から続く大雨等による被害状況について」平成26年11月5日現在)による)。

平成26年7月30日から8月26日までの総降水量分布

各地の気象台は、大雨による重大な災害の発生のおそれが大きくなる度に、大雨等の各種警報や土砂災害警戒情報、記録的短時間大雨情報等の防災気象情報を発表して厳重な警戒を呼びかけたほか、自治体へ電話連絡(ホットライン)し、危険の切迫についての危機感や今後の見通しを直接解説しました。また気象庁本庁では、台風情報や、大雨、雷、突風に関する全般気象情報を順次発表し、大雨や洪水、暴風、高波、高潮に対する厳重な警戒を呼びかけました。特に、台風第11号の際には、事前に記者会見を行い台風接近に伴う大雨や暴風等に対して警戒を呼びかけるとともに、三重県に大雨特別警報を発表した直後にも記者会見を行い最大級の警戒を呼びかけました。

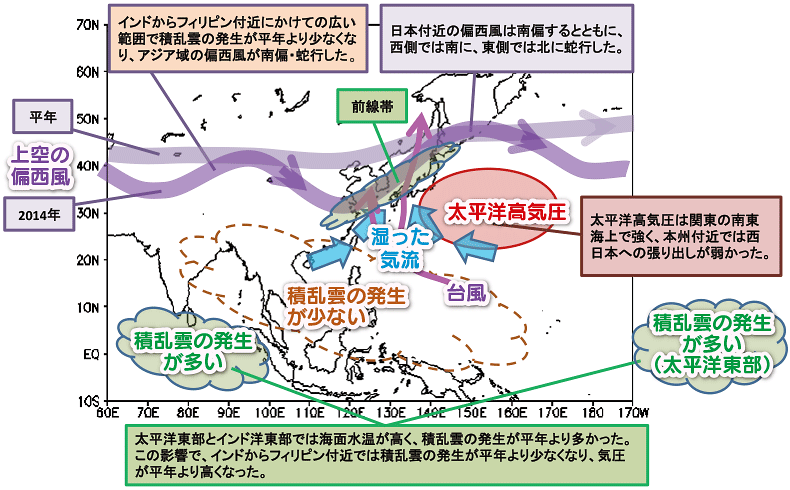

(2)8月の不順な天候の要因

平成26年の8月は西日本を中心に不順な天候となりました。西日本太平洋側で、1946年の統計開始以来、月降水量平年比が301%と最も多く、月間日照時間が54%と最も少ない記録となりました。

この不順な天候をもたらした要因として、①西日本を中心に南からの暖かく湿った空気が入りやすかったこと、②台風第12号と第11号が相次いで西日本に接近したこと、③前線が本州付近に停滞しやすかったことの3点があげられます。

1点目の南からの暖かく湿った空気の流入は、太平洋高気圧の勢力が関東の南東海上で強い一方、西日本への張り出しが弱かったことによるものと考えられます。このような気圧配置の持続や3点目の前線の停滞には、日本付近の上空の偏西風が平年と比べて南に偏りかつ南北に蛇行(日本の西側で南に、東側で北に蛇行)したことが関係しているものと考えられます。その背景としては、太平洋東部やインド洋東部で海面水温が高かったこと、熱帯大気に見られる対流活動の変動によって、インドからフィリピン付近にかけての広い範囲で積乱雲の発生が平年より少なかったことなどがあげられます。これらの現象の一つ一つは珍しいものではありませんが、平成26年8月は3つの要因が重なったことで、記録的な多雨や日照不足になったと考えられます。気象庁では、これらの要因等について気象学の専門家を含めた異常気象分析検討会を開催し、見解として発表しました。

(3)8月19日から20日にかけての広島県の大雨と土砂災害

広島市では8月20日の集中豪雨に伴い土砂災害が発生し、住宅地へ土砂が流れ込みました。

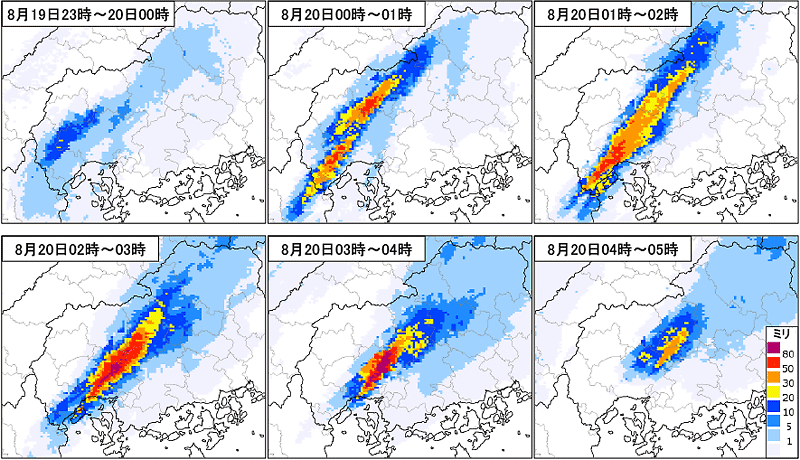

広島県付近では、前日の8月19日から、日本海に停滞する前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んだため、大気の状態が不安定となっていました。特に20日明け方にかけて、広島市を中心とした狭い範囲に集中して猛烈な雨が降りました。広島市安佐北区三入では、これまでの記録を上回る大雨(最大1時間降水量が101.0ミリ、最大3時間降水量が217.5ミリ、最大24時間降水量が257.0ミリ)となりました。

広島県広島市で発生した土砂災害

広島地方気象台は、この大雨に対し、19日21時26分に大雨警報を、20日01時15分には広島県と共同で土砂災害警戒情報を発表して警戒を呼びかけるとともに、03時49分には記録的短時間大雨情報を発表して、一層厳重な警戒を呼びかけました。また、それらの内容を関係自治体に直接ホットラインで連絡し、危機感を伝えました。

広島県付近の1時間ごとの雨量の実況(解析雨量:平成26年8月19日23時~20日05時)

解析雨量とは、気象レーダーと、アメダス等の雨量計を組み合わせて、雨量分布を1km四方の細かさで解析したもの。

(4)広島県での集中豪雨の発生要因の解明

平成26 年(2014年)8月20日の広島市を中心とした大雨について、気象研究所で調査した結果、主に次の要因により大雨となったことがわかりました。

- 繰り返し発生した積乱雲により積乱雲群が形成されたこと

- 積乱雲群が複数連なった線状降水帯が同じ場所で数時間維持されたこと

この日、日本海上には前線が停滞しており、線状降水帯が発生した広島市は、前線の約300キロメートル南側で、その場所はこの前線を含み東シナ海から日本海上に伸びた幅約500キロメートルに及ぶ上空の湿った領域の南端に位置していました。このような位置関係は、梅雨期に大雨が発生する多くの事例(例えば、平成24年7月九州北部豪雨)と類似しています。このとき同時に広島市付近には、豊後水道上で蓄えられた大量の下層水蒸気(地上から上空1キロメートル付近までの水蒸気)が局所的に流入し、発生した線状降水帯の側面から水蒸気が継続的に供給されたため、次々と積乱雲が発生していました。このため、広島県と山口県の県境付近では3~5個程度の積乱雲で形成された積乱雲群が次々に作り出され、それらが広島市上空を通過することで同じ地域で線状降水帯が維持され、激しい大雨をもたらしました。

このような集中豪雨をもたらす線状降水帯の発生メカニズムは「バックビルディング」と呼ばれており、この線状降水帯が発生する時刻と場所を事前に予測することは難しいのが現状です。今後も同様のメカニズムで大雨をもたらす線状降水帯の調査を進め、発生条件を明らかにしていくことにより、大雨の予測精度向上を図っていきます。

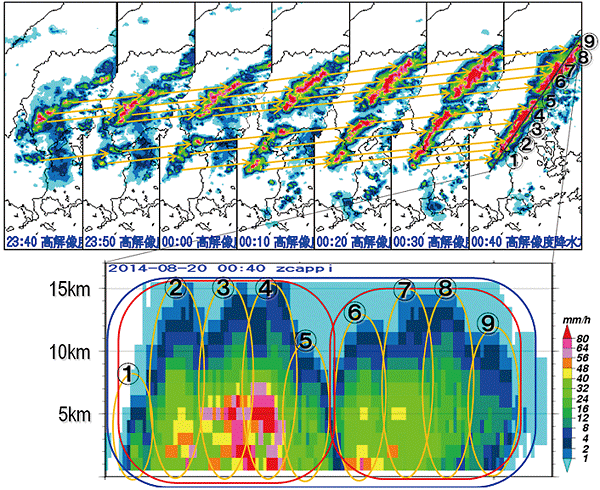

繰り返し発生する積乱雲

上図:実況の高解像度降水ナウキャストによる降水強度分布の時系列(8月19日23時40分~20日00時40分)

下図:上図(20日00時40分)の線分上の鉛直断面図

黄色の楕円は個々の積乱雲。2つの赤色の楕円は、個々の積乱雲が重なった積乱雲群

(5)最新の技術による積乱雲の監視

集中豪雨をもたらす積乱雲や線状降水帯の生成や維持のメカニズムなど十分には解明されていないことが多くあります。気象庁はこの積乱雲を捉えるために、様々な監視技術の業務化や研究を進めています。

ア.新静止気象衛星「ひまわり8号」による積乱雲の監視

積乱雲は、ときには1万メートルを超える高さまで発達する雲で、局地的な大雨や雷、竜巻等の突風をもたらします。この積乱雲は、小さな積雲からわずか数十分で急激に発達してできることがあります。静止気象衛星「ひまわり」は宇宙から雲の観測を行いますが、これまで運用してきた「ひまわり7号」の30分間隔の観測では、発達した積乱雲の姿を捉えることはできても、積乱雲の発達の過程を克明に追跡することはできませんでした。

気象庁は、平成26年10月7日に新しい衛星「ひまわり8号」を打ち上げ、平成27年7月頃から観測データの利用を開始する予定です。この衛星は、観測する画像の種類が増えるだけでなく、日本付近を2.5分間隔で観測し、画像の分解能も2倍になることから、発達中の積雲をより詳細に観測することができるようになります。下の図は、運用開始前の「ひまわり8号」が試験的に2.5分間隔で観測した画像です。積雲が発達して積乱雲になる様子がよくわかります。このように、新しい衛星により、積乱雲の監視機能が強化されます。

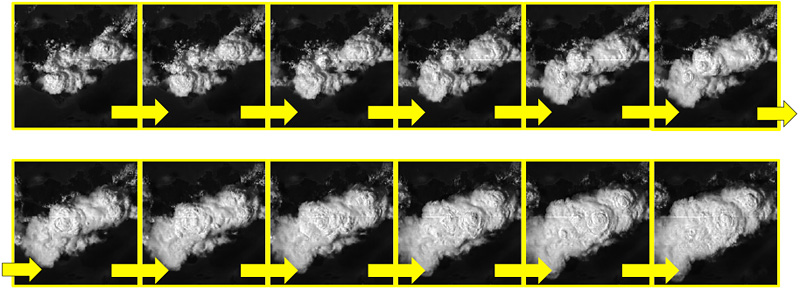

「ひまわり8号」が試験的に2.5分間隔で観測した画像(積雲から積乱雲への発達)

平成27年1月29日14時40分(左上)から15時7分30秒(右下)までの2.5分間隔の12枚の可視画像。各画像は約100キロメートル四方の範囲。

イ.最新の観測機器による積乱雲の監視

気象レーダーは、積乱雲をはじめとした雨雲の観測・監視の基本的な手段として長年利用されてきました。近年、次世代の利用技術と言うべき新しい気象レーダーが提案され、気象研究所では次の2種類の観測・技術の実用化に向けた研究を進めるとともに、積乱雲の発生・発達に大きく影響する水蒸気量を詳細に把握するための最新機器の開発や既存観測網の高度利用の研究も進めています。

①フェーズドアレイレーダーを用いた超高速観測による大気の状態の把握

局地的大雨や竜巻等の突風などの激しい現象をもたらす発達した積乱雲の内部には、激しい対流域が存在し、時々刻々変化しています。そのような変化の状況は、立体的な観測に時間を要する従来の気象レーダーで把握することは困難です。気象研究所では、格段に短い時間間隔で立体的な観測ができるフェーズドアレイレーダーという次世代の気象レーダーを用いて、積乱雲がもたらす激しい現象の探知・直前予測に関する技術開発を進めます。このレーダーは、従来の気象レーダーとは異なり、機械的に上下方向のアンテナの向きを変える必要がないため、最短10秒程度の時間間隔で立体的な観測を行い、積乱雲の変化を捉えることが可能となります。この技術を用いて、積乱雲の発生・発達・衰弱の兆候をより迅速に把握することで、災害をもたらす積乱雲の正確な発生・発達等の予測に役立つものと期待しています。

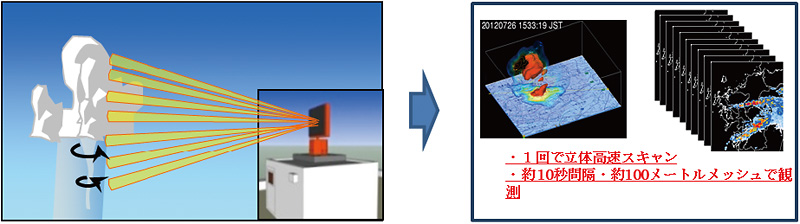

フェーズドアレイレーダーによる観測

左図:観測の概念図。従来のレーダーと異なり、上下方向にはアンテナの首ふりが不要。

右図:観測の特徴。高速スキャンによる超高頻度観測。

②二重偏波レーダーによる積乱雲中の雹の把握

積乱雲の中では、上昇気流の強さや、雲内に取り込まれる水蒸気の量などの条件により、当初微小であった雲粒が、雨粒、小さな氷の粒(氷晶)、大きな氷の粒(あられや雹)などの様々な降水粒子に成長します。この降水粒子がやがて地上に落下する際、氷の粒であっても落下する途中で融ければ雨になります。しかし、大粒の雹が融けきれずに地上に達し、降雹被害をもたらすことがあります。雹として降るかどうかは、積乱雲中に大粒の雹を多量に生成する仕組みがあるか否かが鍵となります。

気象研究所では、観測精度の高い最新式の気象レーダーである固体素子二重偏波レーダーを用いて、雨滴の粒径分布を考慮した高精度の降水強度の推定と、降水粒子の種類(雨、雪、雹など)を区別する技術の開発をしています。二重偏波レーダーは、従来の気象レーダーが用いている水平方向に波の位相を持つ電波に加えて、垂直方向に波の位相を持つ電波も同時に発射・受信することが可能な装置です。これら二つの電波を用いることで、降水粒子の形状の情報が得られ、扁平な雨粒と球状の大きな氷粒(雹)を区別する事ができます。平成26年(2014年)6月24日の東京都三鷹市・調布市等に激しい降雹をもたらした積乱雲を解析した結果、雲内における雹の生成が地上での降雹の10~20分前であることを確認し、二重偏波レーダーによる降雹の直前予測の可能性を示すことができました。この気象レーダーが、降雹による被害をもたらす危険な積乱雲の監視に役立つことが期待されます。

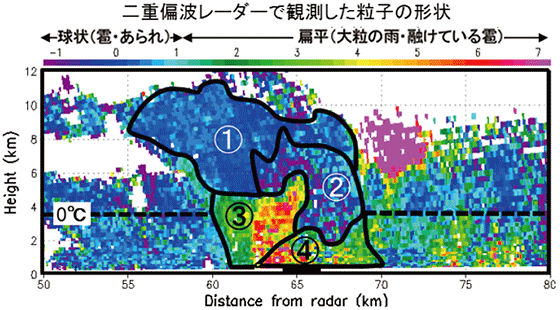

二重偏波レーダーによる降水粒子の区別

二重偏波機能を用いて

①氷晶またはあられ、②雹、③大粒の雨、④融けながら地上に落下する雹の各領域を区別できます。

③積乱雲の発生・発達に大きく影響する水蒸気量に関する最新の研究動向

毎年のように気象災害をもたらす集中豪雨は積乱雲が同じ場所で次々と発生・発達を繰り返すことにより起こりますが、それには「(4)広島県での集中豪雨の発生要因の解明」に記されたように、大気下層の水蒸気の供給が深く関わっていることが、最新の研究で明らかになってきました。しかし、従来の観測手段では観測の密度に限りがあり、きめ細かく水蒸気の分布を捉えることが困難です。そこで、気象研究所では、①GPS等測位衛星の利用、②気象ドップラーレーダーの位相情報※1の利用、③新型ライダー※2の利用の研究を通して、水蒸気量の新しい観測手法の技術開発に取り組んでいます。これらが実用化されることによって、気象災害をもたらす集中豪雨の予測精度が向上するものと期待されています。技術開発の詳細については、第1部第2章第2節を参照ください。

※1 位相情報:水蒸気の量などにより電波の速度が変化する原理を利用する情報。

※2 ライダー:レーザー光を利用した測定装置。123ページを参照。

(6)気象災害から身を守るための情報の活用(気象庁ホームページの紹介)

気象庁が発表する様々な情報は、気象庁ホームページから入手することができます。ここでは、災害から身を守るために役立つ防災気象情報を紹介します。

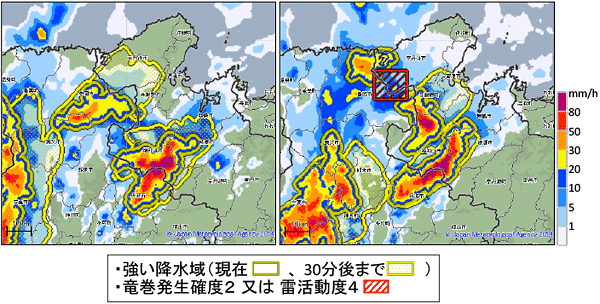

ア.高解像度降水ナウキャスト

「高解像度降水ナウキャスト」は、降水分布の状況について、30分後までの予想を250メートル四方の細かさで、35分後から60分後までの予想を1キロメートル四方の細かさで提供するもので、雨の状況を詳細に把握することができます。

また、30分後までの「強い降水域」や、竜巻・落雷の危険が高まっている「竜巻発生確度2又は雷活動度4」の領域(P62、P63参照)を1枚の画像に重ねて表示することができます。

さらに、スマートフォンからアクセスした場合は、自動的にスマートフォン用ページが表示され、GPS機能によりボタン1つで現在地を中心とした表示ができます。

このほか、現在までの降雨量については、雨量計とレーダーを組み合わせた「解析雨量」で、1時間以上先に予想される降水域については「降水短時間予報」で、確認することができます。

次に、こうした降雨のデータを用いて作成・発表される土砂災害に関する防災気象情報について紹介します。

高解像度降水ナウキャスト

平成26年(2014年)8月17日 京都府から兵庫県にかけての大雨

02時45分時点の降水状況 03時15分時点の降水状況

兵庫県丹波市付近では「強い降水域」が30分後もほとんど移動せず、大雨が継続するという予想が示されています。また、赤い斜線で囲まれた領域では、発達した積乱雲により、大雨のほか、竜巻や雷の危険も高まっていることが分かります。

イ.土砂災害に関して気象庁が発表する防災気象情報

がけ崩れや土石流などの土砂災害は、建物に壊滅的な被害をもたらし一瞬のうちに尊い人命を奪ってしまう恐ろしい災害です。気象庁は気象状況から土砂災害の発生するおそれが高まったときに土砂災害警戒情報(都道府県と共同発表)や大雨警報・注意報を発表しています。

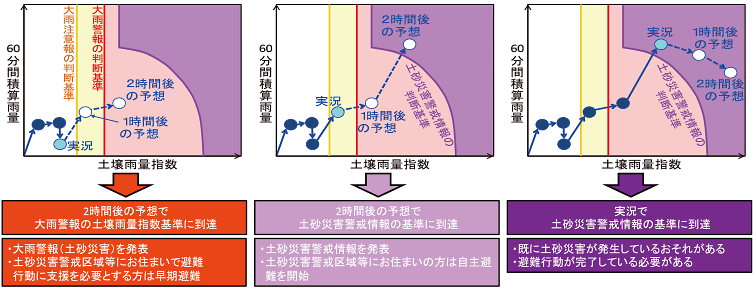

<土壌雨量指数について ~土砂災害警戒情報・大雨警報等の判断基準~>

大雨に伴って発生する土砂災害は、現在降っている雨だけでなく、それまでに降った雨が土壌中に貯まった水分量が深く関係しています。大量の雨が地中に浸み込むと、土砂災害の発生する危険度が高まります。気象庁は、土壌中の水分量を示す「土壌雨量指数」を算出し、土砂災害警戒情報及び大雨警報・注意報を発表する際の判断に用いています。土砂災害警戒情報の判断基準は、過去の土砂災害発生時の土壌雨量指数等をあらかじめ調査した上で定めており、この基準に到達した場合には、過去の土砂災害発生時に匹敵する極めて危険な状況になったことを意味します。

①土砂災害警戒情報

土砂災害警戒情報は、大雨警報(土砂災害)の発表中、土砂災害発生の危険度がさらに高まったときに、市町村長の避難勧告等の判断に資するため、また、住民の自主避難の参考としていただくため、対象市町村を特定して警戒を呼びかける情報であり、都道府県と気象庁が共同で発表しています。

土砂災害警戒情報は、情報が発表され防災機関や住民に伝わり避難行動がとられるまでにかかる時間を確保できるよう、2時間先までの降雨による土壌雨量指数等の予想を用いて発表の判断をしています。実際に土砂災害警戒情報の基準に実況で到達した場合には、生命や身体に危害を及ぼす土砂災害が既に発生している可能性があるという極めて危険な状況となりますので、この状況に至るまでには避難行動を完了できるよう早めの避難を心がけることが重要です。

土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村からの避難に関する情報に留意するとともに、土砂災害警戒情報を自主避難の参考としてください。また、大雨警報(土砂災害)は、避難行動に支援を必要とする方の避難に要する時間を確保できるよう、土砂災害警戒情報の発表より前に発表することとしています。土砂災害警戒区域等にお住まいで避難行動に支援を必要とする方は大雨警報(土砂災害)が発表された時点で早期避難の検討を行うことが重要です。

大雨警報及び土砂災害警戒情報の判断基準の考え方

実況で土砂災害警戒情報の基準に到達した場合には、過去の土砂災害発生時に匹敵する極めて危険な状況(既に土砂災害が発生しているおそれがある)となるため、これ以前に避難が完了している必要があります。

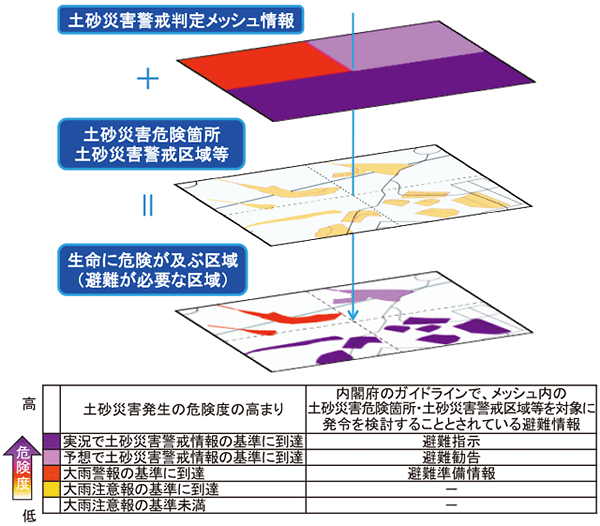

②土砂災害警戒

判定メッシュ情報

土砂災害警戒情報を補足する詳細な情報として土砂災害警戒判定メッシュ情報があります。この土砂災害警戒判定メッシュ情報は、5キロメートル四方の領域(メッシュ)ごとの土砂災害発生の危険度を5段階で判定した結果を表示します。

急傾斜地や渓流の付近など、土砂災害によって生命や身体に危害を生じるおそれがあると認められる場所は、都道府県が土砂災害危険箇所や土砂災害警戒区域等に指定しています。これらの区域等にお住まいの方は、自治体からの避難に関する情報に留意するとともに、土砂災害警戒情報や大雨警報(土砂災害)が発表されたときには「土砂災害警戒判定メッシュ情報」で自宅周辺の危険度の高まり(メッシュの色)を確認して早めの避難を心がけることが重要です。

土砂災害の被害を防ぐためには、一人ひとりが土砂災害から身を守れるように備えておくことが重要です。ここでは、3つのポイントを紹介します。

普段から地域の危険度を把握

国土交通省砂防部のホームページ(http://www.mlit.go.jp/river/sabo/link_dosya_kiken.html)を参照し、お住まいの場所が土砂災害からの避難が必要な土砂災害危険箇所や土砂災害警戒区域等に当たるかどうか、あらかじめ確認しておくことが重要です。

雨が降り出したら情報に注意

雨が降り出したら、市町村からの避難に関する情報に留意するとともに、土砂災害警戒情報、大雨警報・注意報にも注意することが必要です。また、「土砂災害警戒判定メッシュ情報」を使って、お住まいの場所の土砂災害発生の危険度の高まりを確認することも重要です。

早めの避難行動が重要

「土砂災害警戒判定メッシュ情報」において、土砂災害警戒情報や大雨警報の基準に到達した領域(メッシュ)では、土砂災害危険箇所・土砂災害警戒区域等の外の少しでも安全な場所へ避難することが重要です。周囲の状況や雨の降り方にも注意し、自治体からの避難に関する情報がなくても、危険を感じたら躊躇することなく自主避難することが大切です。避難をしようとしたときに、激しい雨や暴風のために屋外を移動することがかえって命に危険を及ぼす状況となっているなど、立ち退き避難ができない場合には、頑丈な建物の2階以上の、崖や沢筋からなるべく離れた部屋への待避などが有効となる場合があり、少しでも命が助かる可能性のある行動をとることが重要です。

土砂災害警戒判定メッシュ情報を活用した避難

土砂災害警戒情報の基準に到達した紫色のメッシュ内の土砂災害危険箇所・土砂災害警戒区域等(状況に応じて周辺区域を含みます)では、人命や身体に危害を及ぼす土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況となっていることを示しています。これらの区域等では命を守るための避難行動が必要です。

コラム 地球温暖化と短時間強雨の増加

近年、日本では集中豪雨が頻繁に発生しているように感じますが、実際はどうなのでしょうか。また地球温暖化との関係はあるのでしょうか。

(1)近年の気温上昇と短時間強雨の増加傾向

IPCC(気候変動に関する政府間パネル)第5次評価報告書第1作業部会報告書(2013)では、昭和25年(1950年)以降、世界規模で寒い日が減少し、暑い日が増加した可能性が非常に高いことや、陸域での強い降水現象の回数が増加している地域は、減少している地域よりも多い可能性が高いことが示されています。また、このような気候の変化が観測されていることに人為的な影響が寄与している可能性も指摘されています。気象庁では、地球温暖化に関する普及啓発のほか、緩和や適応に係る施策の検討に資するため、長期的な気候の変化の監視や今後の予測に関する情報を提供しています。

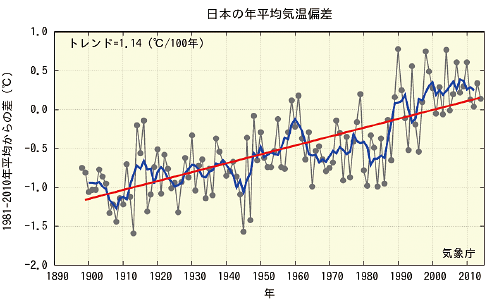

日本の年平均気温(右上図)は年々の変動がみられますが、長期的には、100年あたり1.14℃の割合で上昇しています(信頼度水準99%で統計的に有意)。1990年代以降には、顕著な高温を記録した年が多くなっています。なお、この経年変化は、都市化などによる周辺環境の変化が少ないと考えられる15地点(網走、根室、寿都、山形、石巻、伏木、飯田、銚子、境、浜田、彦根、宮崎、多度津、名瀬、石垣島)の気象観測所のデータから求めています。

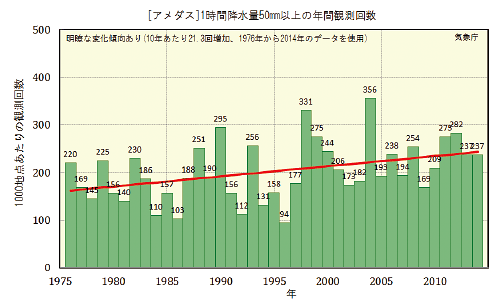

降水現象の変化の監視には、地域気象観測所(アメダス)の観測データも利用しています。アメダスは、約100年間の観測データが蓄積されている気象台等に比べると観測期間は短く、地球温暖化の影響を評価する場合には注意が必要ですが、観測地点数(約1,300)が多く面的に緻密であることから、局地的な短時間強雨や大雨の発生回数をより的確に捉えることができます。アメダスの多くは1970年代後半に観測が開始されています。右下の図によると1時間降水量が50ミリ以上(非常に激しい雨)の発生回数は、増加傾向が明瞭に現れています(信頼度水準95%で統計的に有意)。

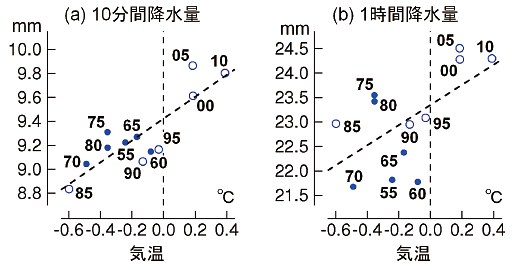

このような短時間強雨の発生回数の増加傾向は、地球温暖化の影響として予測されている結果と整合的です。次頁の図は比較的長い期間の記録が残る国内92か所の気象観測地点における60年間(昭和26年(1951年)~平成22年(2010年))の資料から、降水の強さと気温の変化との長期的な関係を調べたもので、10分間降水量・1時間降水量それぞれについて年最大値と年平均気温の関係を、5年間ずつ平均してプロットしたものです。

この図から分かるように、気温の高い期間は降水量の年最大値が大きいという傾向があります。気温1℃の変化に対する10分間・1時間降水量の年最大値の増加率は7~9%であり、大気中に含まれうる水蒸気量(飽和水蒸気量)の増加率(6~7%)と同程度です(増加率の数値に若干の差がありますが,これは統計上有意な差ではありません)。この事実は,気温の上昇が強い降水の増加の一因であることを示唆します。ただ、大雨の頻度は気温だけで決まるわけではなく、水蒸気の流入のしやすさなど広域の大気循環の特徴やその変動の影響も考えられます。今後さらにデータを蓄積し,強雨と地球温暖化との関連をより詳しく評価していくことが必要です。

日本の年平均気温の変化

図 1898年~2014年の経年変化。黒い細線は各年の基準値からの偏差を示している。青い太線は偏差の5年移動平均、赤い直線は長期変化傾向を示している。基準値は1981~2010年の30年平均値。

アメダス地点で1時間降水量が50ミリ以上となった観測回数の経年変化

図 1976年~2014年の経年変化。期間を通して均質な統計値を得るために、正時に観測された1時間降水量を対象とし、1,000地点あたりの観測回数を用いた。棒グラフ(緑)は各年の値、直線(赤)は期間にわたる変化傾向を示す。

10分間・1時間降水量の年最大値と気温との関係

図 10分間降水量(左)及び1時間降水量(右)の年最大値と年平均気温との関係。それぞれ5年間の値を平均したものをプロットした。図中の数値は各5年間の最終年の西暦末尾2けたを示す。例えば、図中の「85」の点は1981~1985年各年の値を5年平均したものである。気温は1981~2010年の30年平均値との差で示す。

(2)日本の温暖化予測からみた将来の雨の降り方

気象庁では、地球温暖化に伴う日本付近の気候や、大雨や短時間強雨といった極端現象の変化を評価しています(地球温暖化予測情報第8巻)。評価には、日々の天気予報や防災気象情報の作成に用いている数値予報モデルをベースに気象研究所が開発した気候モデルを用いて21世紀末の予測と20世紀末の再現実験の結果を比較しました。

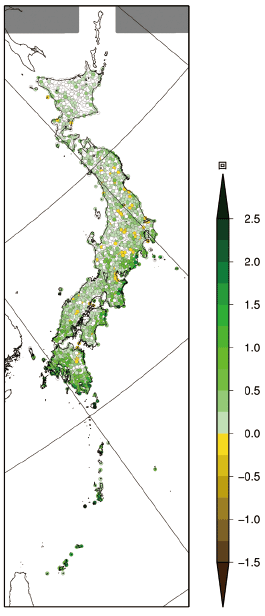

この結果によると、年平均気温が全国的に2.5~3.5℃上昇することや、現在ではまれな高温日がより高い頻度で発生することが予測されており、地球温暖化が今後も進行することを示すものとなっています。また、強雨による降水量や頻度については、地域・季節によって差はあるものの増加する傾向があります。右図の1時間降水量50ミリ以上の年間発生回数の将来気候と現在気候の差では、日本のほとんどの地域で増加することが示されており、地形的に強雨や大雨の降りやすい東日本から西日本の太平洋側でより多く増加する傾向が予想されています。なお、これらの長期間の変動を基に行う予測情報は、不確実性を十分に考慮することが大切なため、図に示された狭い地域の個々の値に着目するのではなく、例えば「西日本」「九州」など広い範囲の傾向を把握するために利用してください。

1時間降水量50ミリ以上の年間発生回数の変化

図 時間降水量50ミリ以上の年間発生回数における将来気候(2076~2095年を想定)と現在気候(1980~1999年)の差。将来気候の予測には、経済成長が高く地域格差は縮小しエネルギー源はバランスを重視した社会の将来像による排出シナリオ(SRES A1Bシナリオ)を設定した。緑系の色は増加、茶系の色は減少することを示す。なお、気候モデルの予測値に含まれる系統誤差の影響を軽減するため、アメダスの観測値を用いて統計的補正を施したうえで解析した。

< はじめに | 特集2 火山観測と火山防災の強化 >