第1部 気象業務の現状と今後

2章 気象業務を高度化するための研究・技術開発

1 大気・海洋の予測を支える数値予報技術

1 数値予報とは

警報・注意報や各種の天気予報では、目先の大気の状態から明日・明後日やさらに先の大気の状態を予測する必要があります。大気や海洋の現象は物理や化学の法則に基づいて起きていますので、この法則を用いて「今」の大気などの状態から「将来」を予測することが原理的には可能です。この手法は「数値予報」と呼ばれ、気象庁の予報業務の根幹をなす技術となっています。数値予報は、大気や海洋・地表面での様々な振る舞いを物理や化学の法則で表現したコンピュータのプログラムを必要とします。このプログラムを「数値予報モデル」といい、予測の精度を向上させるため開発や改良が進められてきました。また、数値予報モデルを予報業務に使うには、膨大な計算を短時間に処理する必要があり、このため気象庁では昭和34年(1959年)に我が国の官公庁として初めて科学計算用のスーパーコンピュータを導入し、以来、常に世界最高レベルのコンピュータに更新しています。数値予報モデルは、予測する期間の長さや対象領域などに応じて様々な種類がありますが、いずれも、大気や海洋を水平方向・鉛直方向に格子状に区切り、それぞれの格子での気温や風、湿度などの将来の状況を予測します。

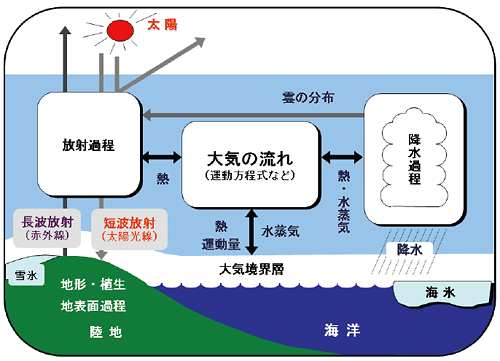

大気中の現象を支配する主な過程

数値予報モデルでは、大気、海洋、陸地との間で発生する様々な現象を支配する物理や化学法則をコンピュータプログラムで表現します。(図中用語 地表面過程:地表面における熱や水の出入りなど。大気境界層:地表面や海面から摩擦や熱などの影響を直接受ける大気の層)

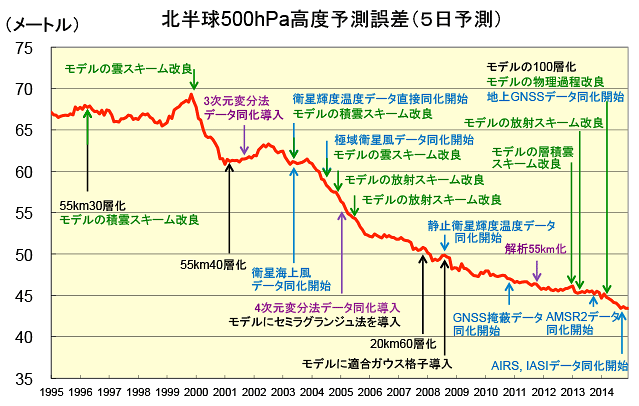

2 数値予報モデルの現状

○全球モデル、メソモデル、局地モデル

気象庁で運用している数値予報モデルにはいくつかありますが、このうち主なものとしてまず「全球モデル」があります。「全球モデル」は、地球全体を対象領域として大気の状態を予測する数値予報モデルです。気象庁では、全球モデルを、短期予報(明日・明後日の予報)、週間天気予報や1か月予報、航空路や海上予報など地球上の広い領域を対象とする予報に利用しています。一般に予報時間が長くなるとともに誤差が大きくなります。このため週間天気予報や1か月予報では、「アンサンブル予報」という手法を用いて複数の予報を計算し、確率による予報なども行っています。「メソモデル」は、日本周辺を対象として大雨や暴風などの災害をもたらす積乱雲の集団などの現象の予測を行う数値予報モデルで、警報・注意報など防災気象情報の作成や降水短時間予報、飛行場予報などに利用しています。メソモデルでは、計算を行う格子を細かくし、積乱雲の集団に伴う上昇気流や、水蒸気の凝結、雨や雪・あられなど降水粒子の発生・落下など雲の中で発生する現象を精密に取り扱っています。そして「局地モデル」では、メソモデルよりも格子をさらに細かくすることで、地形をよりきめ細かく取り扱うことや、個々の積乱雲を表現することも可能となり、風や気温、及び積乱雲に伴う雷や短時間の強い雨などの予測精度を向上させています。局地モデルは、航空機の安全運航のための気象情報や防災気象情報の作成、降水短時間予報に利用しています。

○季節予報モデルと長期再解析

1か月を超える時間スケールでは、大気の変動はエルニーニョ・ラニーニャ現象のような海洋の変動の影響を強く受け、逆に海洋の変動は大気の影響を受けます。このため、3か月予報、暖・寒候期予報やエルニーニョ現象の予測には、大気と海洋を一体として予測する大気海洋結合モデルを使用しています。

異常気象の分析を含めた気候の監視や季節予報を的確に行うためには、過去の気候を出来るだけ正確に把握しておく必要があります。この目的で、過去数十年にわたって蓄積した観測データを、最新の数値予報技術を用いて解析し直す「長期再解析」により、過去の気候を再現する高精度の気候データを作成し、気候の監視や季節予報に活用しています。平成18年に完了した長期再解析JRA-25(1979年以降の解析)に替わるものとして、その後の新たな技術を取り込み、1958年にまでさかのぼって計算を行う長期再解析JRA-55を新たに作成し、平成26年から利用しています。

○海に関する数値モデル

気象庁では海洋の様々な現象を予測するために、「波浪モデル」、「高潮モデル」、「海況モデル」及び「海氷モデル」を運用しています。

「波浪モデル」は、海上の風の予測値を用いて、海上の様々な場所での波の発達・減衰やうねりの伝播などを予測し、高波時に発表される波浪警報・注意報や、波浪予報などに利用しています。「高潮モデル」は、台風などによる海面気圧と海上の風の予測値から潮位の上昇量を予測し、この結果をもとに浸水災害がおこるおそれのある場合に、高潮警報・注意報を発表しています。「海況モデル」は、黒潮や親潮に代表される日本周辺の海流や海水温の状態を予測し、海面水温・海流1か月予報に使用しています。「海氷モデル」は、オホーツク海南部の1週間先までの海氷密接度の分布を予測し、海氷予報や船舶向けの海氷予想図に利用しています。

○物質輸送モデル

気象庁では、大気中の物質の挙動を数式化した物質輸送モデルを用いて地球環境や気候に影響する黄砂、オゾン、二酸化炭素などの監視と予測を行っています。「黄砂予測モデル」は、黄砂発生域での黄砂の舞い上がり、風による輸送・拡散、雨などによる地上への降下を考慮して、大気中の黄砂の量や分布を予測し、黄砂情報に利用しています。「化学輸送モデル」は、オゾンやその生成・消滅にかかわる物質の風による輸送・拡散、雨などによる地上への降下、化学反応や光化学反応による生成・変質・消滅などの過程を考慮して、成層圏及び対流圏のオゾン濃度を予測し、紫外線情報・全般スモッグ気象情報に利用しています。また、東アジア対象の「領域大気汚染気象予測モデル」をスモッグ気象情報に、「二酸化炭素輸送モデル」を過去30年間の大気中の二酸化炭素分布情報の作成に利用しています。

大気中の現象を支配する主な過程

数値予報モデルでは、大気、海洋、陸地との間で発生する様々な現象を支配する物理や化学法則をコンピュータプログラムで表現します。(図中用語 地表面過程:地表面における熱や水の出入りなど。大気境界層:地表面や海面から摩擦や熱などの影響を直接受ける大気の層)

3 数値予報の技術開発と精度向上

高い精度の防災気象情報や天気予報を作成するためには、その基礎となる数値予報技術の向上が不可欠です。

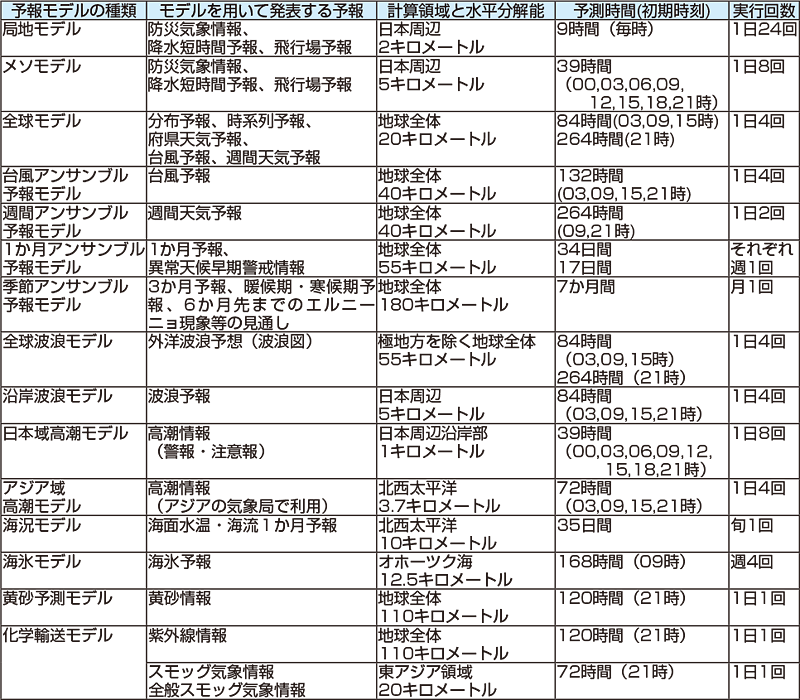

数値予報は、1で述べたスーパーコンピュータの性能向上を背景に、数値予報モデルの開発改良によって目覚ましい進歩を遂げてきました。下図は、過去約20年間の全球モデルの予測誤差(北半球5日予測の精度)の変化です。数値予報モデルの予測誤差が3分の2に減少するなど、予測精度は大きく向上していることがわかります。この間、モデルの分解能の向上や物理過程の改良、初期値を作成する技術の改善、気象衛星などによる新たな観測データの利用開始など、多くの技術の進展がありました。気象庁では、数値予報のさらなる精度向上を図るため、次のような開発課題への取り組みを続けています。

予測技術の観点からは、規模の小さい大気現象を予測するために計算を行う格子の間隔を細かくすること(高解像度化)が必要です。しかし、格子の間隔を細かくすると計算量が大きく増えるため、計算に要する時間が長くなります。一方で、防災気象情報や天気予報で用いる資料とするためには、所定の時間内に計算を終了させる必要があります。このため、膨大な数の格子での計算を高速化する方法や、大気中の雨や雲の状態を精度良くかつ効率的に計算する方法の開発に取り組んでいます。

また、数か月以上先の予測には、大気だけでなく海洋の影響が大きくなることから、大気と海洋を同時に取り扱う数値予報モデルの開発・改良を進めています。

さらに、世界中から様々な観測データを集めて「今」の大気の状態を精度よくコンピュータの中に再現するための技術(これを「データ同化技術」と言います。用語集参照)の開発も併せて行っています。特に、気象観測衛星をはじめとする人工衛星、航空機、ウィンドプロファイラ、ドップラーレーダーなどから刻々と送られてくるデータをより有効に利用する手法の開発・改良に重点的に取り組んでいます。

数値予報の精度の変遷

全球モデルにおける新たな技術の導入と予測精度の変遷。縦軸は、全球モデルの予測精度の指標となる北半球の500ヘクトパスカル高度の5日予報の平方根平均二乗誤差(単位:メートル)で、値が小さいほど予測精度が高いことを意味する。

数値予報は、気象の警報・注意報や天気予報を発表するうえで、今や欠かせない存在となっています。数値予報がこのような気象業務の根幹をなす技術となったのは、先に述べたように、気象学の進歩により現象のメカニズム解明が進んだことや、スーパーコンピュータの性能が大幅に向上したことに加え、気象庁が、計算技術やモデルの改良といった数値予報技術の開発に精力的に取組んできた成果です。今後も、我が国で培ってきた優れた技術を発展させ、数値予報の精度向上、気象情報の改善に役立てていく必要があります。

現在、気象庁では目的に応じた様々な数値予報モデルを運用しています。しかし、それぞれのモデルに用いられる技術は日々進化し高度化していきますので、モデルの運用や改良を効率的・効果的に行うためには、モデル間で共通する課題はできるだけまとめて解決することが必要です。例えば、モデルの技術基盤を共通化することができれば開発にかかる資源を集中させることができ、そこでえられた最新の開発成果を様々な目的の数値予報モデルに効果的に反映させることや、モデルを共通化することが可能になります。このような「基盤モデル」の構築、そして、明日、明後日の天気予報から季節予報まで、様々な時間スケールの現象をひとつのモデルで予測する、いわゆる「シームレス」なモデル開発に向けた取り組みも続けています。

スーパーコンピュータの性能も日進月歩で向上しています。将来はさらに分解能が高く計算量の多い数値予報モデルを業務的に使うことができると見込まれています。モデルの分解能を高めることにより実現できる数値予報技術のひとつに、積乱雲の再現があります。積乱雲の集団は台風をはじめとする熱帯域の気象擾乱の発生・発達、アジアモンスーンに伴う梅雨前線の活動に重要な役割を果たしています。このため、熱帯域やアジアモンスーン領域を含む全球モデルを、積乱雲を再現できるよう高解像度化することにより、例えば2週間以上先の台風の発生や強度、熱帯域やアジアモンスーンの変動、及びその影響としての日本付近の大気の状態がより的確に予測出来るようになることが期待されます。積乱雲を再現できる高解像度の全球モデルについては現在研究が進められており、気象庁では、計算コストや業務的に使用する場合の安定性、大気現象の表現の的確さなど様々な観点から、その導入に関する調査を進めています。

4 地球温暖化予測

IPCC第5次評価報告書は、平成26年(2014年)秋までに順次公表されましたが、これに向けて地球温暖化予測実験や、予測の不確実性の低減、その要因の理解をめざした研究が世界中で行われてきました。

気象研究所でも、最新の大気モデルと海洋モデルを結合して新たに開発した気候モデルに、これまでの気候モデルで扱ってこなかったエーロゾル、オゾン、陸域生態系及び海洋生物の効果を表現するモデルを組み合わせた地球システムモデルを開発しました。このモデルを用いた温暖化予測実験の結果や、海洋観測データを同化した10~30年先の近未来予測の結果は、IPCC第5次評価報告書に貢献しました。アジアをはじめとした地域的な気候表現をさらに高精度にするモデル開発をおこなっており、温暖化への中期的な適応策に資することが期待されます。

さらに、日本の詳細な温暖化予測を可能とする高解像度の地域気候モデルを開発し、温暖化予測を通じて我が国の温暖化対策へ貢献していきます。

2 新しい観測・予報技術

1 水蒸気量の時間・空間分布を把握する手法の開発

集中豪雨をもたらす積乱雲の発生・発達には、大気下層(地表面から数百メートルの範囲)における水蒸気の供給メカニズムが密接に関連していることが、最新の研究により判明してきました。大気下層の水蒸気量の時間・空間分布を観測することにより、気象災害をもたらす集中豪雨の予測精度の向上が期待されています。

ア.GPS(全球測位システム)等測位衛星による水蒸気解析の高度化

米国のGPSに代表される測位衛星群から送信される電波が地上の受信機までに届く時間は、大気中の水蒸気や気温、気圧により変化します。この性質を利用し、電波が送信されてから受信されるまでに要する時間と衛星軌道の情報等を用いることで、受信機の上空にある水蒸気量を算出することができます。気象庁では、国土地理院が地殻変動の監視等のための電子基準点として全国約1,200地点に設置した受信機のデータを用いて、水蒸気量の解析を行い、天気予報に利用しています。

周囲を海に囲まれている日本列島では、海上から流入する大量の水蒸気によって集中豪雨が発生しやすく、これにより甚大な気象災害がもたらされていることから、海上の水蒸気量の把握は重要な課題です。気象研究所では、GPSに加え、宇宙航空研究開発機構(JAXA)の準天頂衛星やロシアのGLONASS衛星を利用し、海洋気象観測船に設置した測位衛星の受信機を用いて高精度に海上の水蒸気量を解析する手法を開発しています。

また、日本の真上だけでなく、それぞれの衛星に向けた方向の水蒸気量の情報を活用することにより、観測点周囲の水蒸気量の分布を従来よりも詳細に解析する手法を開発しました。この手法により、平成24年(2012年)5月6日につくば市に甚大な被害をもたらした竜巻の親雲周辺では、数キロメートルという狭い範囲で大きく水蒸気量が変化している様子を解析することができました(下図)。こうした狭い範囲内での水蒸気量の顕著な変化は、積乱雲内の活発な上昇流、下降流の存在を反映していると考えられ、災害をもたらす積乱雲の監視に貢献することが期待されます。

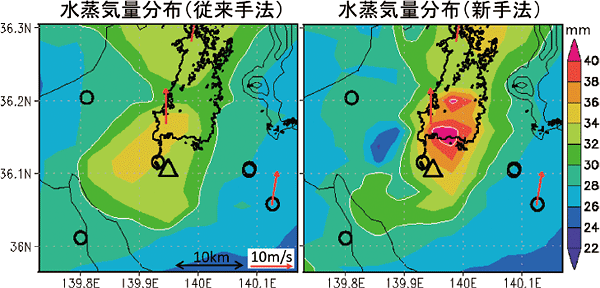

GPS等測位衛星による水蒸気量の解析結果

平成24年(2012年)5月6日つくば竜巻発生時(12時35分)の水蒸気量分布の解析結果。(黒い太線は強い降水域、△印は竜巻の位置、○は観測点の位置、赤い矢印はアメダスによる風向風速を示す)

(右)従来の手法 (左)気象研究所が開発した新手法

竜巻の周囲に水蒸気が集中し、降水の後面(西側)で急激に乾いているという、より詳細な水蒸気分布を解析できました。

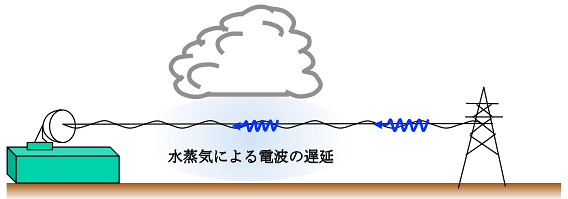

イ.気象ドップラーレーダーの電波の位相情報を利用した水蒸気量の把握手法の開発

気象研究所では、気象ドップラーレーダーから発射し、ビル等の固定物に反射して戻ってきた電波がもつ情報から、大気下層における水蒸気量の空間分布を把握する手法の開発を進めています。気象ドップラーレーダーは、雨や雪の粒により反射された電波を利用して、雨や雪の強さやその移動速度を観測するものです。これまでは、ビルなどの固定物により反射された電波は、雨や雪の観測に悪影響を及ぼすノイズであると考えられていました。しかしながら、電波の経路上にある大気中の水蒸気などの影響によって電波の進行速度がわずかに遅れる性質があり、レーダーとの距離が不変であるビルなどの固定物から反射してきた電波を用いると電波の遅れを精度よく求めることができるため、これを用いて水蒸気量の空間分布が求められるという利点があることがわかりました。多くの固定物があれば高分解能な水蒸気量分布を得ることができ、局地的大雨の発生予測への活用が期待できます。

気象ドップラーレーダーを用いた水蒸気量の推定法

ウ.ライダーによる水蒸気量を把握する手法の開発

ライダーは、レーザー光を利用した測定装置で、大気下層の水蒸気の鉛直分布を連続的に観測することができる新たな測器として注目されています。

水蒸気を観測するライダーには、大きく分けて2つの種類があります。ひとつは、大気中に1つの波長のレーザー光を放射し、窒素と水蒸気の分子に衝突して散乱される際に生じる分子固有の波長の光(ラマン散乱光)を利用した「ラマンライダー」と呼ばれる方法で、もう一つは水蒸気に吸収されやすいレーザー光と吸収されにくいレーザー光の2つの波長のレーザー光を用い、水蒸気による光の吸収の差を利用する「差分吸収ライダー」と呼ばれる方法です。ラマンライダーは、基礎的な技術は確立してはいますが、十分な性能を得るためには大型の装置となること、散乱される光が微弱なために日中の観測可能高度が夜間よりも低下すること、定期的に校正が必要となることなどの課題があります。一方、差分吸収ライダーは、ラマンライダーのような課題はありませんが、現状では送信光を生成するレーザーに求められる技術水準が高く、定常的な観測に耐えうるレーザーの開発に比較的長い時間がかかると考えられます。

気象研究所では、ラマンライダーの小型化を進めて研究観測が可能な装置を製作し、この装置を用いた観測と数値予報モデルとを組み合わせ、下層水蒸気が局地的な豪雨の予測を向上させることを実証するための研究を行っています。差分吸収ライダーについては、ピーク出力は低いが長期間安定した出力光が得られる小型のレーザー光源を用いて、十分な高度分解能を確保できる新しい方式のライダーの研究開発に取り組みます。新しい方式のライダーは、ラマンライダーの課題を解消できるだけでなく、これまでに開発されてきている差分吸収ライダーと比べても小型化やコストダウンができる可能性があり、現業観測により適した装置の開発につながると期待されています。

2 新しい静止気象衛星「ひまわり8号」の観測データ利用技術の開発

気象庁は、現行の静止気象衛星「ひまわり7号」の後継機として、「ひまわり8号」を平成26年10月に打ち上げました。同衛星は、平成27年7月頃から運用を開始する予定です。「ひまわり8号」に搭載した高性能のカメラは、これまで以上に、大気や地表面から放出される様々な波長の光や赤外線を捉えることができるようになります。また、衛星から見える地球の全範囲を10分ごと、日本域やあらかじめ指定された領域を2.5分ごとの高い頻度で撮影することが可能となり、画像の分解能も2倍に向上します。気象庁では、この新しい衛星観測画像を、気象の実況監視、数値予報、気候・環境監視等で利用するための技術開発を続けています。

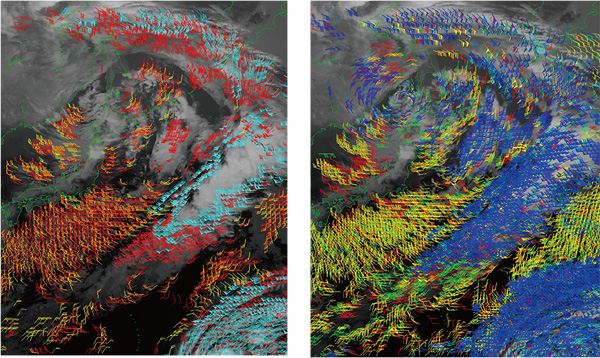

その一例として、上空の風の分布をよりきめ細かく精度良く算出するための技術開発があります。「ひまわり」は静止軌道上に位置しているため、同一領域の大気の状態を連続して観測することができます。雲の移動は風によって引き起こされるため、連続した衛星画像から雲の移動量を解析することで、上空の風向・風速を算出することができます。この風の分布は、気象の観測所が存在しない地域や海上においても雲があれば算出できるため、数値予報における重要なデータとなっています。「ひまわり8号」の高頻度・高分解能・多波長の画像を活用すれば、上空の風について「ひまわり7号」よりも高い頻度、高い密度、多様な高度、高い精度で算出することができるようになります。下に示す例では、「ひまわり7号」(左図)で上空の風が算出できない所でも、「ひまわり8号」(右図)では算出可能になっていることが分かります。「ひまわり8号」から求めた上空の風の分布の活用により、数値予報の精度向上が期待されています。

日本付近における上空の風の分布図

左図は「ひまわり7号」、右図は軌道上試験中の「ひまわり8号」の画像から算出された2015年2月10日09時の日本付近における上空の風の分布図。風は矢羽で表示し、矢羽の色の違いは用いた画像の種類の違い(光や赤外線の波長の違い)を表す。

3 地震・津波、火山に関する技術開発

1 地震災害軽減のための技術開発

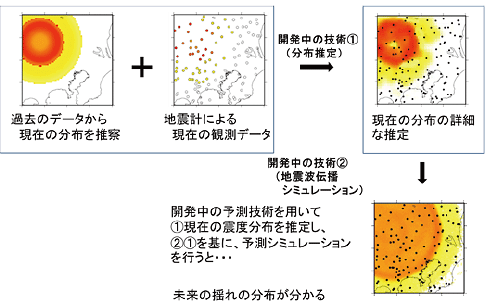

気象研究所では、緊急地震速報を、より早く、より正確に発表するための技術開発を行っています。現在運用している方法は、一旦震源に立ち戻って地震の発生位置と規模(マグニチュード)を推定し、それに基づいて各地の震度を予測する方法ですが、新しい方法として、地震の揺れが伝わってくる様子(揺れの分布)からまだ揺れていない場所での揺れを予測する方法を開発しています。さらに、長周期の地震動にも対応できるよう研究を行っています(図)。

また、地震の規模などを大地震発生直後にできるだけ正確に把握するため、震度分布などから地震の規模や震源域の広がりを推定する手法や、地震データと地殻変動データを組み合わせて地震の規模、断層面の向きやすべり量を推定する手法の開発を行っています。

揺れが伝わってくる様子から未来の揺れを予測する概念図

シミュレーションにより得られた過去の揺れの分布からの推察結果を現在の観測データを基に修正して揺れが伝わってくる様子を詳細に推定し、そこから、地震波伝播のシミュレーションのみを用いて、未来の揺れの分布を予測する方法を開発しています。

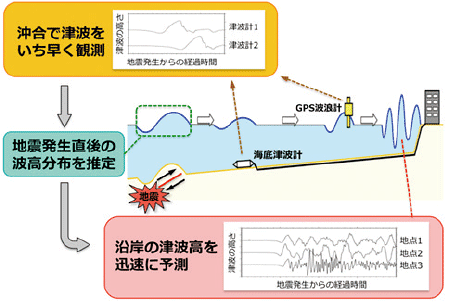

2 津波警報・注意報の発表・解除に関する技術開発

津波警報・注意報の発表や解除の精度を向上させるためには、津波の発生源をより精度よく推定するとともに、津波が時間とともに広がり、やがて減衰する様子を詳細に把握することが必要です。また、東北地方太平洋沖地震による津波観測データの解析により、GPS波浪計や、更に沖合に設置している海底津波計のデータが、沿岸に到来する津波を精度よく予測する上で極めて重要であることが確認され、現在沖合津波観測網の拡充が進められています。

これらを踏まえ、気象研究所では、津波警報の更新の精度の向上を図るために、沖合でいち早く観測された津波波形データを使って沿岸に押し寄せる津波を即座に精度よく予測するための手法の開発を行っています。また、日本から遠く離れた外国で発生した津波(遠地津波)に関する大津波警報・津波警報及び注意報を適切なタイミングで解除するため、津波の減衰過程の研究にも取り組んでいます。

沖合での津波観測データを活用して沿岸での津波を予測する概念図

沖合の海底津波計やGPS波浪計で捉えた津波観測データを用いることで、従来よりも早く、沿岸での津波の波高分布を精度よく予測できるようになります。

3 火山の監視・予測のための技術開発

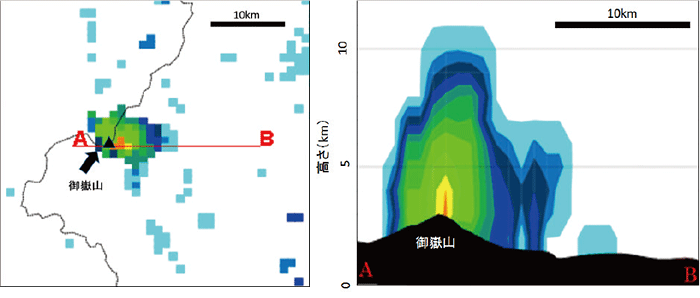

平成26年(2014年)9月の御嶽山の噴火では、噴き上げられた噴煙の様子が長野レーダーなど、7台の気象レーダーによって捉えられました。これら気象レーダーのデータをもとに詳細な解析を行ったところ、噴煙の広がりや高さが時々刻々と変化していく状況を把握することができ、レーダーによる噴煙の検知の可能性が改めて示されました。

また、火山灰や小さな噴石(火山礫)の分布を数値予報モデルを応用して予測する手法の改良も進めています。平成23年(2011年)1月の新燃岳噴火の事例では、北西からの強い季節風に伴い寒気が流れ込む状況で、風向・風速が時間や高さによって変化していたため、拡散予測が難しい気象条件でした。しかし、このような条件下でも、現在開発中の最新の拡散モデルと、気象レーダーによる時々刻々変化する噴煙の高さの観測データを用いることで、各地の降灰量を精度よく推定できることが分かりました。

気象研究所では、今後も引き続き、気象衛星やレーダーを活用した噴煙監視方法や火山灰・火山礫の拡散モデルの改良を進めることで、平成27年(2015年)3月から運用開始した量的降灰予報(これまでの降灰の範囲の予報に、降灰量の予報を追加したもの)の精度をさらに高めるための研究に取り組んでいきます。

気象レーダーによって捉えられた御嶽山の噴煙(平成26年(2014年)9月27日12時20分)

(左)レーダー反射強度の水平分布図(高度3キロメートル)

(右)A-B間の鉛直断面図

暖色系ほど反射強度が大きいことを示す。

4 大学や研究機関と連携した研究・技術開発

数値予報モデルをはじめとした気象や海洋、地震・火山・津波の監視・予測の技術を向上させるためには、各分野の最先端の知見や研究成果を活用することが必要です。このため気象庁は、国内の大学や研究機関はもとより、諸外国の気象機関などと情報交換や意見交換を行い、研究・技術開発を進めています。

国内の大学や研究機関とは、気象や海洋、地震・火山・津波のそれぞれの分野で合計130余りの共同研究を実施しています。いくつかの共同研究の成果は気象庁で活用されており、例えば、緊急地震速報の実用化も共同研究の成果のひとつです。

気象の分野については、日本気象学会との間で「気象研究コンソーシアム」という研究の枠組みを設けています。「気象研究コンソーシアム」は、気象庁の予測データや気象衛星データを研究者に提供することにより、大学や研究機関における気象研究を促進し、それにより、わが国における気象研究の発展、気象研究分野の人材育成及び気象予測技術の改善を図ろうとするものです。この枠組みのもとで、30余りの研究課題が取り組まれており、気象・気候の予測技術の開発や、現象の解明のための研究が行われています。

数値予報モデル開発に関しては、気象予測や数値シミュレーションのための数値予報モデルを利用する研究者に、気象庁が実際の予報に用いているモデルを貸与し、数値予報技術を用いた研究を促進しています。また、「気象庁数値モデル研究会」を開催し、大学や研究機関の研究者との交流を図っています。平成27年3月に開催した第8回気象庁数値モデル研究会では、多くの専門家の参加により、数値予報を用いた衛星観測シミュレーションやデータ同化手法について議論を行いました。

気候の分野では、猛暑や豪雪等の社会・経済に大きな影響を与える異常気象が発生した場合に、その発生要因について最新の科学的知見に基づく分析結果を発表するため、大学や研究機関の専門家と連携して分析を行う「異常気象分析検討会」を設置しています。最近では、「平成26年8月豪雨」が発生するなど西日本を中心に記録的な多雨・寡照となった平成26年8月の不順な天候について、検討会でその要因を分析し、見解をまとめました。

第8回気象庁数値モデル研究会(平成27年3月27日)