気象業務はいま 2023

はじめに

気象庁の任務は、台風・集中豪雨等の気象、地震・津波、火山、さらに気候変動などに関する自然現象の観測・予報等と、その情報の利用促進を通じて、気象業務の健全な発達を図り、これにより安全、強靭で活力ある社会を実現することにあります。

昨年も、8月には北日本を中心とする大雨、9月には台風第14号、第15号、12月には大雪による災害があるなど、多くの被害が発生しました。災害により犠牲になられた方々のご冥福をお祈りするとともに、災害に遭われました皆様に心よりお見舞いを申し上げます。

気象庁では、これらの災害を受け、線状降水帯の予測精度向上を喫緊の課題ととらえ、産学官連携により観測体制や予測技術開発の強化に取り組んでいるところです。令和3年から提供を開始した「顕著な大雨に関する気象情報」を今年5月からは、予測技術を活用し、これまでより最大30分程度早く発表できるようになりました。引き続き情報改善に努めてまいります。

また、地震分野においても長周期地震動に関する情報提供の強化や、「南海トラフ地震臨時情報」に加え「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の提供を新たに開始するなど、巨大地震に備えるための情報提供にも取り組んでいます。

加えて、地方自治体の防災対応をきめ細かく支援するため、気象庁防災対応支援チーム(JETT)としての職員派遣に加え、地域の気象と防災に精通した「気象防災アドバイザー」の拡充・普及をすすめ、地域防災力のさらなる向上に貢献して参ります。

本書「気象業務はいま」は、災害の予防、交通安全の確保、産業の興隆等に寄与するための気象業務の全体像について広く知っていただくことを目的として、毎年 6 月 1 日の気象記念日に刊行しています。

今年は、関東大震災から100年を迎えることから、「気象庁における巨大地震対策」について特集し、トピックスとして、地域防災支援、線状降水帯、気候変動に対する取組、気象や地震・火山の情報改善に関する取組に加え、気象情報が社会で活用されるための活動など気象庁の最近の動きについて取り上げます。また、今年で150周年を迎える世界気象機関についても紹介します。

新型コロナウイルス感染症も徐々に収束し、日常を取り戻しつつあります。気象庁では、引き続き感染症対策を講じながら、それぞれの現場での創意工夫により、その任務を全うしていきます。

多くの方々が本書に目を通され、気象業務への皆様のご理解が深まりますとともに、各分野で活用されることを期待しています。

令和5年6月1日

気象庁長官 大林 正典

◆ 特集 ◆ 気象庁における巨大地震対策

令和5年(2023年)は大正12年(1923年)に発生した関東大震災から100年にあたります。その後、昭和19年(1944年)12月7日の東南海地震、昭和21年(1946年)12月21日の南海地震、平成7年(1995年)1月17日の兵庫県南部地震、平成15年(2003年)9月26日の十勝沖地震、平成23年(2011年)3月11日の東北地方太平洋沖地震等、数多くの巨大地震に見舞われました。本特集では、100年前に発生した関東大震災や、その他、節目を迎える大地震を振り返りながら、当庁で実施している南海トラフ沿いや日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震に関する取り組み、防災気象情報の強化や普及啓発の取り組みについてご紹介します。

1 令和5年(2023年)に節目を迎える過去の巨大地震等

(1)関東大震災から100年

ア.関東大震災の概要

令和5年(2023年)は、甚大な被害をもたらした関東大震災から100年にあたります。大正12年(1923年)9月1日11時58分、神奈川県西部(北緯35度19.8分、東経139度08.1分、深さ23キロメートル)を震源とするマグニチュード7.9の地震(大正関東地震)が発生しました。この地震では、発生が昼食の時間と重なったことから、多くの火災が起きて被害が拡大しました。また、津波、土砂災害等も発生し、死者・行方不明者は10万5千人余(理科年表より)に上りました。この地震によって生じた災害は「関東大震災」と呼ばれています。

イ.関東地方で発生する可能性のある地震について

日本周辺では、複数のプレートによって複雑な力がかかっており、世界でも有数の地震多発地帯となっています。また、南関東地域で発生する地震の様相は極めて多様です。

首都およびその周辺地域の直下に震源域を持つ地震には、M7クラスの地震と、フィリピン海プレートと北米プレートの境界で発生する海溝型のM8クラスの地震があります。また、地震によっては激しい揺れだけではなく、土砂災害、津波、地割れや、揺れからくる建物被害や火災等、様々な形態の被害が発生するおそれがあります。被害が大きく首都中枢機能への影響が大きいと考えられる都心南部直下地震の場合、地震の揺れによる死者数は最大約2.3万人、被害額は約95兆円に上ると想定されています。(出典:中央防災会議首都直下地震対策検討ワーキンググループ)

コラム

●首都圏に被害をもたらす地震について

東京大学 地震研究所 教授

加藤 愛太郎

関東地方の下には,南側の相模トラフからフィリピン海プレートが沈み込み,東側の日本海溝から太平洋プレートがフィリピン海プレートの下側に沈み込んでいます。2つのプレートが陸のプレートの下に沈み込む珍しいテクトニクス環境であり,プレート同士がお互いに作用を及ぼしあうことで,複数の場所で活発な地震活動が長期的に発生しています。

南側の相模トラフでは,フィリピン海プレートと陸のプレートの境界が固着していることにより,沈み込みに伴って,両プレートの間にはひずみが蓄積されています。このひずみを解放するために,過去にたびたび大地震が起きており,100年前にM8.2※の大正関東地震(1923年:関東大震災)が発生しました(①のタイプ)。その5分後にM7.3の地震,翌日にもM7.3の地震が起き,大きな地震が短時間に連発しました。また,1703年には元禄関東地震(M8.5※)が起きました。その震源域は,大正関東地震の震源域に加えて,房総半島の東側の沖合にも広がっていたと推定されています。

太平洋プレートとフィリピン海プレートの境界(②のタイプ)では,近年,M6程度の地震が複数発生していますが,津波堆積物を用いた最近の調査により,この境界がM8後半の巨大地震・津波を起こす場所として注意すべきことが指摘されています。太平洋プレートは,より浅い側で陸のプレートと接していますが,この境界(③のタイプ)では,1677年延宝房総沖地震(M8クラス)が起き,津波が房総半島沿岸を襲いました。

プレート境界の巨大地震に加えて各プレートの内部でも,これまでにM7程度の地震が数多く発生しています(④,⑤,⑥のタイプ)。たとえば,東京の中心部では,1855年安政江戸地震(M7.1)や,1894年明治東京地震(M7.0)などが起きています。また,地震活動に静穏期と活動期があるように見えるという指摘があります。元禄関東地震と大正関東地震の間の220年間でみると,地震活動は,前半は比較的静かですが,後半に活発化しました。また,大正関東地震以降現在に至る100年間でみると,M7程度の地震は1987年千葉県東方沖地震のみであり,静穏な期間が継続しています。大正関東地震から100年が経過し,過去,最短で180年間隔で大地震が起きていたことを考慮すると,次の関東地震の発生に向かって,地震活動が今後活発になると考えられます。

過密で脆弱な首都では,M6クラスの地震による揺れでも,大きな災害が生じる恐れがあります。たとえば,2021年に発生した千葉県北西部地震(M5.9:気象庁M)(②のタイプ)では,最大震度が5強にもかかわらず,多数の負傷者に加え、各地で交通機関やライフライン等に大きな影響が生じました。強い揺れに見舞われても大きな災害が発生しないように,建物・構造物・ライフライン等の耐震化や,家具等の転倒防止対策,食料・必需品の備蓄など,地震対策を早急に進めることがとても重要です。

本文中、大正関東地震、元禄関東地震のM※ は「首都直下地震対策検討ワーキンググループ(内閣府)」報告書を、その他の出典の記載のない地震のMは「相模トラフ沿いの地震活動の長期評価(第二版)について(地震本部)」報告書(表1-1)を参照しました。

コラム

●関東大震災から100年のあゆみと未来へ向けて

国立科学博物館 理工学研究部

室谷 智子

1923年関東大震災から100年を迎える今年、国立科学博物館では関東大震災100年企画展(9/1-11/26,東京・上野公園)を開催します。関東大震災に関連する展示は、2003年の特別展「THE 地震展」以来となります。それから20年経つ間に、私たちは2018年北海道胆振東部地震や2016年熊本地震,2011年東日本大震災などいくつもの大地震に見舞われました。日本では、いつどこで大地震が発生してもおかしくありません。本展では、気象庁をはじめ多くの関係機関にご協力いただき、関東大震災とはどのような地震によって引き起こされた災害だったのか、帝都はどのような街づくりを目指して復興を遂げたのか、この100年間で地震学や防災に関する研究がどのように発展し、現在の私たちの生活に結びついているか、さらには今私たちが考えるべきことなどを紹介します。歴史的な災害史料も展示しながら、どうすれば記憶に残り継承できるか、いろいろと工夫した展示を目指します。皆様にとって人と自然、科学技術との関係について、改めて向き合うきっかけとなれば幸いです。

コラム

●「関東大震災から100年」特設サイトを開設しました

令和5年(2023年)は、甚大な被害をもたらした関東大震災から100年にあたります。過去の大災害から学び、地震・津波への備えに活用いただくために気象庁ホームページ内に「関東大震災から100年」特設サイトを開設しました。

この特設サイトでは、関東大震災の概要や当時の被害、首都直下地震等の関東地方で起こりうる地震の特徴、地震・津波に備えるための知識等を多くのイラストや写真を用いて解説しています。特に、中学生・高校生の皆様にも知っていただけるように紹介しておりますので、学校やご家庭での日頃の災害対策の見直しや、地域の防災教育等にご活用ください。

コラム

●横浜地方気象台における関東大震災100年への取り組み

令和5年は関東大震災から100年にあたります。この地震では関東南部を中心に火災を含め大きな被害が発生しましたが、神奈川県の各所でも大規模な土砂災害や津波の被害が発生したことは、あまり知られていません。そこで、横浜地方気象台では、この震災による県内の被害を多くの方々に知っていただき、日頃からの地震の備えにつながるよう、普及啓発に取り組んでいます。

この取り組みとして、まずは令和5年1月に、横浜地方気象台のホームページに特設サイトを設け、当時の被害写真や現在の震災遺構の写真等を掲載しました。引き続き、震災が発生した9月1日を中心に、台内における特別展示をはじめ、防災機関と連携した講演会やワークショップの開催など、地震防災に関連したさまざまな取り組みを進めていく予定です。

なお、現在の横浜地方気象台は、当時の神奈川県測候所(写真)が震災で焼失し、現在の場所(横浜市中区)に再建されたものです。気象台の建物は横浜市の歴史的建造物に指定されていて、年間を通じて多くの人が訪れる場所となっています。

(2)日本海中部地震から40年、北海道南西沖地震から30年

ア.昭和58年(1983年)日本海中部地震

昭和58年5月26日、男鹿半島の北西約70キロメートルでマグニチュード7.7の地震が発生し、地震及び津波により死者104人、住家全半壊3,049棟、船舶沈没・流失706隻等の大きな被害が生じました。この地震は津波による被害が大きく、日本海沿岸の広い範囲に被害が及び、死者のうち100人は津波によるものでした。この中には、遠足で海岸に来ていた小学生13人が含まれています。一方、地震による被害は秋田県と青森県に集中し、死者4人のほか、建物・道路・鉄道・堤防等に被害がありましたが、各所での液状化の発生により被害が拡大しました。

イ.平成5年(1993年)北海道南西沖地震

平成5年7月12日、北海道南西沖でマグニチュード7.8の地震が発生し、地震及び津波により死者202人、行方不明者28人、負傷者323人、住家全半壊1,009棟等の大きな被害が生じました。地震発生後、大きな津波が発生し、北海道や東北地方の日本海側をはじめ、島根県や兵庫県等の西日本や対岸のロシア、朝鮮半島にも大きな被害を与えました。特に北海道の奥尻島には、地震発生からわずか数分で大津波が来襲し、その後発生した火災とともに被害を更に甚大なものにしました。現地調査によって奥尻島の藻内(もない)地区で津波の遡上高が29メートルに達したことがわかっています。

ウ.これらの地震を契機とした津波警報等の迅速化

昭和58年(1983年)の日本海中部地震を契機に、沿岸地域における津波警戒の徹底が図られ、同年6月には、「海岸で強い揺れやゆっくりとした揺れを感じたときは、すぐさま高台等安全な場所に避難」との呼びかけが行われるようになりました。また、当時、津波警報の発表が地震発生後14分であったのに対し、震源に近い沿岸域では7分から8分後に津波が来襲していました。このため、地震波形データの自動処理等を導入した計算機処理システム(EPOS)を開発し、昭和62年8月からは地震発生後約7分での発表を目指しました。このほか、平成13年(2001年)1月からは、日本海で発生する地震に伴う津波の予想される高さ及び到達予想時刻に関する情報について、国外への提供を開始しています。

また、平成5年(1993年)の北海道南西沖地震では地震発生後約5分で津波警報を発表しましたが、約3分後には奥尻島に津波が来襲していました。このため、更なる発表時間の短縮を目指し、全国180カ所に60~70キロメートル間隔で新たな地震観測点を配置し、平成6年8月からは、沿岸付近で発生した地震の場合、地震発生後約3分で津波警報の発表を可能としました。現在では、緊急地震速報の技術も活用し、日本近海で発生した地震については、約2分から3分で津波警報等を発表しています。

これらの地震のように、津波は、地震発生後すぐに襲ってくることがあります。海岸付近で地震の揺れを感じたり津波警報等が発表されたら、直ちに高い場所に避難することが重要です。

コラム

●日本海中部地震を教訓とした防災への取り組みと対策について

秋田県 男鹿市 総務企画部 危機管理課 課長(執筆当時)

小澤田 一志

本市は、秋田県臨海部のほぼ中央、日本海に突き出た男鹿半島が市域となっております。その独特な地形と、海と山、そして湖と変化に富んだ美しい自然環境に恵まれていることから、国定公園の指定を受けており、県内を代表する観光地です。その一方では、津波、土砂災害のリスクも懸念されます。

令和5年(2023年)は、昭和58年(1983年)の日本海中部地震から40年を迎えます。

日本海中部地震は、秋田県沖を震源としたマグニチュード7.7、最大震度5の地震であり、本市では、遠足に訪れていた小学生の児童が多数、津波の犠牲となるなどの甚大な被害を及ぼし、大変心が痛む災害でした。本市では、二度と同様の惨劇を繰り返さないよう日本海中部地震を教訓とした防災への取り組みを強化して参りました。

災害に備えるためには、日頃からの訓練が重要であることは言うまでもありませんが、新型コロナウイルス感染拡大を懸念し、近年は防災訓練や講習会等の中止を余儀なくされました。

しかし、コロナ禍であっても災害はいつ起こるか分かりません。令和4年(2022年)度は、自主防災組織や消防団に所属する地域住民と市職員らが協働で本市の地域特性により想定される災害に対応する訓練や、コロナ禍における避難所開設運営訓練等を行う「男鹿市総合防災訓練」を実施しました。

加えて、平成23年(2011年)度より実施している「男鹿市防災リーダー認定講習会」を開催し、自主防災組織の方を始めとする地域住民を中心に多数の方々が受講されました。本講習会は、災害が発生した場合に的確に対処するため基礎知識を身に付けた防災リーダーを育成することにより、日頃から自主的な防災意識を持ち、災害に強い地域社会をつくることを目的としており、これまでに延べ約1,200人の方々が認定を受けております。

災害時には、地域住民と行政が一体となって取り組んでいかなければなりません。豪雨、大規模な地震など激甚化する災害に対応するためには、防災関係機関における公助のみならず、自分の命は自分で守る自助のこころ、地域住民等が互いに協力しながら活動する共助のこころが必要不可欠です。

今後もより一層、地域との繋がりを大切にし、関係機関・団体と連携を強化するとともに、更なる地域防災力の向上を図って参ります。

コラム

●国立国会図書館における収蔵資料の活用

国立国会図書館 利用者サービス部科学技術・経済課

髙三潴 美穂

今年2023年は近代日本の首都圏に甚大な被害を与えた関東大震災から100年の節目の年です。この100年の間に我が国では、阪神・淡路大震災(兵庫県南部地震)、東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)に代表される大きな被害を伴う災害が度々発生しています。今後の災害対応として、その記録を保存・利用していくことは重要といえます。

そこで、国立国会図書館として、資料の保存・利用と『知りたい』へのサポートの二点から、各府省庁をはじめとした皆様に納本にご協力いただいている資料を活用して提供しているコンテンツを紹介します。

資料の保存・利用によるコンテンツには、現在も収集と提供を同時進行しているものと、収蔵資料を活用しているものがあります。

前者としては、国立国会図書館東日本大震災アーカイブ(以下、ひなぎく)と国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(以下、WARP)があります。

ひなぎく(https://kn.ndl.go.jp)は、東日本大震災関連のデジタルデータを一元的に検索・活用できるポータルサイトです。東日本大震災に関する様々なテーマについて、音声・動画、写真、ウェブ情報等を包括的に検索できます。

WARP(https://warp.da.ndl.go.jp/)は、インターネット上の情報を後世に残すことを目的に、国の機関、自治体、法人、大学などのホームページ、電子雑誌などを収集・保存し、公開しており、災害関係資料も多く含んでいます。

後者としては、収蔵資料を活用した展示があります。当館では実際の資料展示と国立国会図書館デジタルコレクション(https://dl.ndl.go.jp/)の資料を活用する電子展示を定期的に行っていますが、今回は災害にちなんだ電子展示を紹介します。ミニ電子展示「本の万華鏡」第8回「津波-記録と文学-」(https://www.ndl.go.jp/kaleido/entry/8/)では、気象庁の前身である中央気象台の資料も紹介しています。

そして、『知りたい』へのサポートとしては、何かを調べる際の参考資料や情報を紹介するデータベース、リサーチ・ナビ(https://rnavi.ndl.go.jp/)の提供があります。提供に当たっては、主にレファレンス担当者が実際のレファレンスから得た知識を基に、調べ方のポイントや参考資料、データベースやウェブサイトの案内など、調べものに役立つ情報をまとめています。災害についても「地震について調べる」、「過去の災害を調べる」、「関東大震災と帝都復興」などを用意しています。

災害対応を考えるに当たって、上記当館のコンテンツもご活用いただければ幸いです。

2 巨大地震対策

(1)南海トラフ沿いの巨大地震対策

ア.南海トラフ地震とは

南海トラフ地震は、駿河湾から日向灘沖までの南海トラフ沿いのプレート境界で概ね100から150年間隔で繰り返し発生してきた大規模地震です。過去の事例では、想定震源域のほぼ全域で同時に地震が発生したことがあるほか、東側半分の領域で大規模地震が発生し、時間差をもって残り半分の領域でも大規模地震が発生したこともあります。

南海トラフ沿いでは、前回の昭和東南海地震(昭和19年(1944年))や昭和南海地震(昭和21年)が起きてからすでに約80年が経過しており、次の南海トラフ地震発生の切迫性が高まってきていると考えられています。

南海トラフ全体で想定される最大規模の地震が発生した場合は、静岡県から宮崎県にかけての一部の地域で最大震度7の激しい揺れが、関東地方から九州地方にかけての太平洋沿岸の広い範囲に10メートルを超える大津波の来襲が想定されています。

イ.「南海トラフ地震に関連する情報」と「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」

平成29年(2017年)9月に中央防災会議は、現時点では、「大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言後に実施される地震防災応急対策が前提とする地震の発生時期や場所、規模に関する確度の高い予測は困難である」と指摘しました。一方、確度の高い予測は困難であるものの、南海トラフ地震について「地震発生の可能性が平常時と比べて相対的に高まっている」と評価することは可能であるとも指摘しました。これらを受けて、令和元年(2019年)5月31日に南海トラフ地震防災対策推進基本計画が変更され、気象庁は同日から、南海トラフ全域を対象に地震発生の可能性の高まりについてお知らせする「南海トラフ地震臨時情報」等の「南海トラフ地震に関連する情報」の運用を開始しています。

「南海トラフ地震に関連する情報」を発表するにあたり、南海トラフ地震発生の可能性の平常時と比べた相対的な高まりや、南海トラフ及びその周辺の地域における地殻活動と南海トラフ地震との関連性について有識者から助言をいただくために、「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」(以下「評価検討会」という。)を開催しています。評価検討会には、異常な現象が観測された場合に南海トラフ地震との関連性を緊急に評価するための臨時の会合と、平常時から観測データの状況を把握するために原則毎月1回開催している定例の会合があります。

ウ.「南海トラフ地震臨時情報」に対する心構え

南海トラフ地震から自らの命や家族の命を守るためには、突発的に地震が発生した場合を想定し、家具の固定、避難場所・避難経路の確認、家族との安否確認手段の取り決め、家庭における備蓄等の備えを日頃から確実に実施しておくことが重要です。

その上で、「南海トラフ地震臨時情報」が発表された際には、改めて事前の備えを確認しておくことに加え、政府や自治体からの呼びかけ等に応じた防災対応をとることが大切です。さらに、実際に大きな地震が発生した場合に、緊急地震速報や津波警報等を昼夜問わず見聞きできるようにしておくことも重要です。

○南海トラフ沿いで異常な現象が観測されず、本情報の発表がないまま、突発的に南海トラフ地震が発生することもあります。

○地震発生の可能性が相対的に高まったと評価した場合でも南海トラフ地震が発生しないこともあります。

○南海トラフ地震の切迫性は高い状態にあり、いつ地震が発生してもおかしくないことに留意が必要です。

(2)日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震対策

ア.日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震とは

日本は4つのプレートの境界部に位置しており、そのうちの1つである太平洋プレートは日本列島の下に沈み込み、海溝(細長い溝状の地形)を形成しています。房総沖から青森県東方沖の海溝は日本海溝、十勝沖から択捉島沖及びそれより東の海溝は千島海溝と呼ばれています。

日本海溝及び千島海溝沿いの領域では、マグニチュード7から9の大小さまざまな規模の地震が多数発生しており、平成23年(2011年)に発生した東北地方太平洋沖地震では死者・行方不明者が2万人を超えるなど、主に津波により甚大な被害が発生しました。また、それ以前にも、明治三陸地震(明治29年(1896年))や貞観地震(貞観11年(869年))等、巨大な津波を伴う地震が繰り返し発生しています。

内閣府の「日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震モデル検討会」の報告によれば、北海道から岩手県の太平洋沿岸地域における津波堆積物から過去の最大クラスの津波は約300年から400年間隔で発生したとされています。直近の発生が17世紀で、すでに300年から400年経過していることを考えると、当該地域では最大クラスの津波を伴う地震発生が切迫している状況にあると考えられています。

日本海溝・千島海溝沿いで想定される最大クラスの地震が発生した場合、北海道から宮城県の太平洋側の広い範囲で、震度6弱以上の強い揺れが想定されています。また、北海道から千葉県までの広い範囲で高さ3メートル以上の津波が到達することが想定されています。

イ.日本海溝・千島海溝沿いにおける後発地震発生の可能性

日本海溝・千島海溝沿いの領域では、突発的に地震が発生した場合を想定し、平時から事前の防災対策を徹底し、巨大地震に備えることが重要です。また、モーメントマグニチュード(Mw)7クラスの地震が発生した後、数日程度の短い期間をおいて、さらに大きなMw8クラス以上の大規模な地震が続いて発生する事例等も確認されています。実際に後発地震が発生する確率は低いものの、巨大地震が発生した際の甚大な被害を少しでも軽減するため、中央防災会議において、後発地震への注意を促す情報が必要である旨の提言もされました。

※モーメントマグニチュード(Mw)とは、岩盤のずれの規模(ずれ動いた部分の面積×ずれた量×岩石の硬さ)をもとにして計算したマグニチュードのことです。

※ここでは、先に発生したMw7クラス以上の地震の後、短い期間をおいて続いて発生する大規模地震(概ねMw8クラス以上)を「後発地震」と呼ぶ。

ウ.「北海道・三陸沖後発地震注意情報」とは

日本海溝・千島海溝沿いの領域で地震が発生すると、その地震の影響を受けて大規模地震が発生する可能性が平常時より相対的に高まると考えられています。このため、気象庁では令和4年(2022年)12月16日から、北海道の根室沖から東北地方の三陸沖の巨大地震の想定震源域及び想定震源域に影響を与える外側のエリアでMw7.0以上の地震が発生した場合に、後発地震への注意を促す情報として「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表することとしています。

全世界の過去の事例から考えると、実際に後発地震が発生する確率は低いものの(Mw7.0以上の地震発生後、7日以内にMw8クラス以上の地震が発生するのは100回に1回程度)、巨大地震が発生した際の甚大な被害を少しでも軽減するために必要な情報です。

エ.「北海道・三陸沖後発地震注意情報」発表時に防災対応をとるべき地域

「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が発表された場合には、日本海溝・千島海溝沿いにおける最大クラスの津波を伴う巨大な地震が発生することを想定し、必要な防災対応をとることが重要です。

日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震で震度6弱以上、津波高3メートル以上が想定される市町村を基本として、関係道県と調整した上で「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の発表に伴い防災対応をとるべき地域が内閣府により右図のとおり整理されています。

オ.「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の発表の流れ

気象庁において一定精度のMwを推定し、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の発表条件を満たしているとの判断ができ次第、内閣府と気象庁による合同記者会見が開催されます。合同記者会見では、気象庁から「北海道・三陸沖後発地震注意情報の発表と解説」が行われ、その後に内閣府から「当該情報を受けてとるべき防災対応の呼びかけ」が行われます。

カ.「北海道・三陸沖後発地震注意情報」に対する心構え

平常時から突発的に地震が発生した場合を想定し、日頃からの地震への備え(事前防災対策)を徹底することが大前提です。その上で、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」発表時には、1週間程度、備えの再確認や迅速な避難態勢の準備をすることが重要です。

「北海道・三陸沖後発地震注意情報」は極めて不確実性が高い情報であるため、それに応じた防災対応は大変難しいという背景があります。この情報を受け取った場合には、下記の留意事項を考慮した上で、必要な防災対応をとることが重要です。

○この情報は、大規模地震の発生可能性が平常時と比べて相対的に高まっていることをお知らせするものであり、特定の期間中に大規模地震が必ず発生するということをお知らせするものではありません。

〇モーメントマグニチュード8 クラス以上の大規模地震は、後発地震注意情報が発表されていない状況で突発的に発生することが多いことに留意し、日頃から地震への備えを徹底することが最も重要です。

〇最大クラスの津波を伴う巨大地震に備えることが大切ですが、最大クラスの地震より規模はやや小さいが発生確率が高い地震や、直上で強く揺れる比較的浅い場所で発生する地震にも備える必要があります。

〇巨大地震の想定震源域(北海道の根室沖から東北地方の三陸沖)の外側でも、先に発生した地震の周辺では、大規模地震が発生する可能性があるので注意が必要です。

〇後発地震の発生可能性は、先に発生した地震が起こってから時間が経つほど、また、先に発生した地震の震源から遠いところほど低くなります。

〇後発地震の発生可能性は、後発地震の規模が大きいほど低くなり、最大クラスの後発地震が発生する可能性はさらに低くなります。

コラム

●南海トラフ地震臨時情報や北海道・三陸沖後発地震注意情報をあなたはどのように活かしますか?

東京大学 情報学環総合防災情報研究センター

片田 敏孝

南海トラフ地震臨時情報や北海道・三陸沖後発地震注意情報は、当該地域で大きな地震が発生した後、それに連動する後発地震が発生しやすい状況や、監視観測の体制が整っている南海トラフ地震においては、観測値に異常な兆候が見られるときに発表され、津波を伴うような大きな地震の発生の可能性が平時に比べて高いことを周知する情報である。

地震の連動について過去の実績を見ると、2011年3月11日の東日本大震災(M9.0)は、その2日前の3月9日にM7.3の地震の後に発生している。また、南海トラフにおいても1854年の安政東海地震と安政南海地震(ともにM8.4)は、約31時間をおいて相次いで発生しており、大きな海溝型地震が発生したときには、その震源域の周辺で短時間の内に後発地震が発生したことが確認できる。

しかし、この情報が発表されたとしても大きな後発地震が発生するとは限らない。世界の事例をみると、M8以上の地震が発生した後に隣接する領域でM8クラス以上の地震が発生した事例は、103事例のうち、7日以内に7事例、3年以内に17事例であり、連動するといっても大まかに言えば100回に1回程度のことであり、時間の経過に伴ってその発生可能性は低くなっていく。それであっても確かに大きな地震には連動性が認められるし、大きな地震の後に引き続いて発生する後発地震の可能性は、直近であるほど相対的に高いことは事実であり、その期間において地震臨時情報や後発地震注意情報を発表して、注意や対応のレベルを上げることを促す必要がある。しかし問題はそれほど単純ではない。

津波の危険地域にあっては、社会経済活動を一時的に停止して事前に避難をすれば安全を確保することはできるが、100回に1回程度の連動に関する情報に対して、毎回避難をするような対応を取り続けることには現実的には無理があると言わざるを得ない。また、いつまで警戒を高く維持すべきかという問題はさらに難しい。後発地震の発生可能性が相対的に高い一週間程度の期間を終えて情報が解除されたとしても、その後においても後発地震の可能性は続き、とても警戒を解除する状況にはならない。しかしその一方で、社会経済活動に大きな制約が加わるような対応をいつまでも継続する訳にもいかない。

地震臨時情報や後発地震注意情報は、地震の大きさ、発生時期のみならず、発生の有無すら不確実な事象に関する情報であり、それらの情報への対応のあり方すら明示することが難しい情報である。しかしそれであっても大きな地震やそれに伴う津波の発生可能性が平時に比べて高いのであれば、それを国民に周知することは必要である。この情報への対応に正解はなく、発表期間中はすぐに避難できる準備を整えておくことや、南海トラフについては事前避難の推奨等も行われているが、その対応で十分である保証はない。これらの情報が発表された場合にとるべき行動は、自ら決めることは難しいが、行政や専門家を含めて他者に問うても答えが得られるものではない。自らが決める以外にないのだ。この情報をどのように活かすのかは、あなた次第と言わざるを得ない。

3 防災気象情報の強化

(1)長周期地震動に対応した防災気象情報の強化

長周期地震動とは、大きな地震で生じる、ゆっくりとした大きな揺れ(周期の長い揺れ)のことをいいます。高層ビル等では、長周期地震動により大きく長時間揺れ続けることがあります。長周期地震動は、高層ビルだけではなく低い建物でも免震構造の場合や、コンビナート等の石油タンクや長い橋等の長大構造物等にも影響を与えるため、そのような施設についても注意が必要となります。また、規模の大きい地震ほど長周期地震動が大きくなり、周期の短い揺れに比べ減衰しにくいため遠くまで伝わりやすいという特徴があります。このため、巨大地震が発生した場合には、広い範囲で長周期地震動による被害の発生が想定されます。この長周期地震動による被害の軽減に資するため、気象庁では令和5年(2023年)2月1日から、下記①、②の防災気象情報の強化を実施しました。

①緊急地震速報の発表基準に長周期地震動階級を追加

②長周期地震動に関する観測情報の発表を迅速化

ここでは上記2つの取り組みや、事前の対策の重要性及び緊急地震速報を見聞きした時の行動について紹介します。

ア.緊急地震速報の発表基準に長周期地震動階級を追加

平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震において、長周期地震動により大都市圏に立地する高層ビル内で、人の行動が困難となったり、家具類が転倒・移動するといった被害が発生しました。このような過去の長周期地震動による被害を踏まえ、「長周期地震動に関する情報検討会」を平成24年から開催し、長周期地震動に関する情報のあり方の検討を行ってまいりました。検討の結果、平成28年度の報告書では、近年の高層ビルの増加により長周期地震動の影響を受ける人口が増加していることや、長周期地震動により人命に係る重大な災害が起こるおそれがあることなどから、広く国民に警戒・注意を呼びかける予測情報を気象庁が発表することが必要とされました。

また、予測情報の発表の仕方としては、複数の異なる警報を出すことは受け手側の対応が困難になることや、とるべき行動に大きな違いがないことから、地震動に対する警戒を伝える緊急地震速報の発表基準に加えることが妥当とされました。その後、社会実装に向けた実証実験等を経て、令和5年(2023年)2月から緊急地震速報の発表基準に長周期地震動階級を追加することになりました。

イ.長周期地震動に関する観測情報の発表を迅速化

長周期地震動による高層ビルにおける人の行動の困難さの程度や、家具やオフィス機器等の移動・転倒等の被害の程度が、震度では分かりにくいという特徴があります。このため、気象庁では、高層ビル等における地震後の防災対応等の支援を図るため、長周期地震動による揺れに対する指標として長周期地震動階級を定め、長周期地震動による高層ビル内での被害の発生可能性等についてお知らせする長周期地震動に関する観測情報を平成25年(2013年)3月より試行として気象庁ホームページに掲載し、平成31年3月に本運用へ移行しました。

これまで、長周期地震動に関する観測情報の発表には地震発生から20から30分程度を要していましたが、令和5年(2023年)2月からは地震発生から10分程度で発表しています。これまでよりも迅速に情報を発表できるようになったことで、地震発生後早期に高層階での被害の可能性を把握するなど、様々な防災対応に活用いただけます。

ウ.事前の備えや緊急地震速報を見聞きした時の行動

地震はいつどこで起きるかわからないため、事前に備えておくことが重要です。家具類の固定や配置、安全スペースの確保等、普段から地震対策を行うことで被害を軽減することができます。特に長周期地震動の場合は、キャスター付きの家具類は大きく動きますので、使わない時などは固定するなどの処置も有効です。

長周期地震動階級の予測が緊急地震速報の発表基準に加わりましたが、緊急地震速報を見聞きした時の行動はこれまでどおり、慌てずにまずは身の安全を確保いただくことに変わりはありません。また、短時間で的確な行動をとるためには、あらかじめとるべき行動を決めておくことが重要です。

緊急地震速報については気象庁ホームページ※で詳しく解説していますので、是非ご覧ください。

※https://www.data.jma.go.jp/svd/eew/data/nc/index.html

コラム

●長周期地震動階級の予測と超高層建築の対策

工学院大学 建築学部

久田 嘉章

令和5年(2023年)2月より緊急地震速報に長周期地震動階級の予測情報が追加されたが、この機会にぜひ超高層建築の安全対策を推進して頂きたい。南海トラフ沿いの巨大地震や南関東地震などが発生した場合、数百キロメートルの遠方でも長周期地震動により超高層建築物に被害が生じるが、事前に十分な対策を行なっていれば、被害を大きく低減させることができる。

長周期地震動により超高層建築は大きく揺れ、被害は必ず発生する。超高層建築は周期2秒程度以上の固有周期の柔構造であり、短周期地震動が卓越する「普通の地震動」に対しては高さ方向に揺れの振幅を左右に分散させることができる。一方、継続時間が非常に長い「長周期・長時間地震動」に対しては建物の固有周期との選択共振により、高層階ほど大きく揺れ、場合により1から2メートル程度の振幅になる可能性がある。但し、超高層建築は巨大であり、かつ、高い耐震性があるため、極端に悪い条件が重ならない限り、倒壊する可能性は低い。但し、人間スケールでは極めて大きな揺れであり、対策を怠れば深刻な被害が発生する。写真は平成23年(2011年)東日本大震災の際の東京・西新宿の超高層建築の高層階の被害と対応の様子である。振幅は最大で30センチメートル程度であったが、10分間は揺れ続け、固定していない重い本棚が転倒し、間仕切壁に寄りかかって倒壊させそうなった。幸いにも怪我人はなく、つっかえ棒で壁の転倒を抑えようとしている。

長周期地震動に対する代表的な対策を紹介したい。まず建物のハード対策として、様々な制振装置が開発されており、既存の建物にも設置可能である。但し、揺れの振幅と継続時間は低減できるが、それでも大きく揺れるため、自助・共助による対策が必須となる。まず行うべきは全ての地震対策に共通な家具・什器・天井等の転倒・落下の防止による室内被害の低減策である。長周期地震動ではコピー機などキャスター付きの重い機器が大きく移動するため、移動防止も必須である。次に様々な被害(小火・負傷者・閉じ込めなど)を想定した事前の対応策も重要である。大地震後には建物内で同時多発する被害が生じ、エレベータは停止し、電話も輻輳するため、防災センターの職員や管理人は高層階に駆け付けることはできない。従って、その階にいる住民が自分たちで目の前の被害に対応する必要がある。通常の防災訓練は火災による避難訓練が行われるが、並行して初期消火や救援救護の訓練をぜひ実施して頂きたい。小火の際は消火器や屋内消火栓を使える、閉じ込めの際はバール等でドアをこじ開けたり、重い家具の下敷きとなった住民を助け出す、負傷者の際は応急救護や担架搬送ができる、などである。そのための必要な機材・備蓄は高層階にも配備しておく必要がある。火災や深刻な建物被害が無ければ、安全性が高く多数の住民を抱える超高層建築では「帰らない・逃げない」ことが求められている。仮に高層階が使えなくても、低層階の共用スペースなどを活用し、その後の復旧活動をスムースに行える準備をして頂きたい。最後に、遠方の巨大地震であれば長周期地震動の予測情報は非常に有効になる。大きな揺れに成長するまでに十分な余裕的時間があるので、身の安全を確保する前に部屋のドアを開けたり、エレベータでは最寄り階に停止したり、油を使った料理中のガスを止めるなどの対応も可能になる。超高層建築の住民は縦に長いまちの運命共同体であり、普段から円滑なコミュニティーの形成が重要になる。それが無いと災害後の緊急対応ができないだけでなく、その後の修繕計画や費用負担などの合意形成も非常に困難になる。

(2)推計震度分布図の改善

推計震度分布図は、実際に観測された震度等を基に、地表付近の地盤の揺れやすさ(地盤増幅度)を使用して震度を推計し、震度計のない場所も含めて面的な分布図で震度を表したものです。気象庁は、令和5年(2023年)2月1日より、従来よりも高解像度化・高精度化した推計震度分布図の提供を開始しました。具体的には、使用する地盤情報を1キロメートルメッシュ(1キロメートル四方の領域)から250メートルメッシュに変更して高解像度化したほか、緊急地震速報の震度予測技術を用いることにより、停電等で震度データが入手できない観測点があった場合も高い精度の推計震度分布図を作成・提供できるようになりました。250メートルメッシュごとに推計した震度情報は、地図データとして活用可能な形式で提供しています。このため、地図に重ね合わせて利用することで様々に活用いただけます。気象庁ホームページでは地図と重ね合わせて掲載しますので、揺れが強かった地域を一目で確認したり、震度計がない地域の震度を速やかに把握したりすることが可能です。

推計震度分布図は、地震発生直後の、応急対応すべき優先箇所の判別に活用可能です。また、迅速かつ適切な救難ルートの選定や避難場所の選定等にも活用いただけます。さらに、メッシュデータを用いることで、ある地域の建物の被害を推計することや、企業活動において被災地域に立地する拠点・事業所のBCP対応の判断材料として活用いただくこともできます。

ある震度が推計された地域において、どのような現象や被害が発生すると想定されるかについては、気象庁震度階級解説表(気象庁ホームページ)をご参照ください。

※利用上の留意事項

推計震度分布図で示す個々のメッシュの震度は、各メッシュの四角形内が同一震度であることを示すものではなく、またメッシュの境界線が震度の境界でもありません。したがって、分布図を必要以上に拡大してメッシュの境界線を強調してもあまり意味がありません。図を活用する場合、大きな震度の面的な拡がり具合やその形状に着目していただくことが重要です。また、推計された震度の値は、場合によっては1階級程度異なることがあります。

4 普及啓発の取り組み

地震・津波の普及啓発の取り組みについては、より多くの人に関心を持っていただくため、様々なメディアを活用するとともに、デジタルメディアとも連携しながら進めています。

例えば、日々の普及啓発の取り組みとしては、気象庁防災情報Twitterで地震・津波に関する情報を積極的に投稿しています。投稿する内容は時期に合わせて決めていますが、6月から9月は海水浴シーズンにあたりますので、聴覚に障害のある方に津波警報等をお知らせする「津波フラッグ」の投稿を平日ほぼ毎日行いました。その結果、ニュースサイトに取り上げられたり、「広報活動として効果的だ」というような応援ツイートがあったりと、大きな反響がありました。「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の運用開始前には、多くの方に興味を持っていただけるようクイズ形式にしてこの新しい情報を紹介しました。

また、幅広い世代に興味を持っていただけるような取り組みとして、マンガ小冊子を制作しています。「津波フラッグ」のマンガ小冊子では、小冊子の内容を幅広く周知するべく、クロスメディアによるプロモーションを行うため、TwitterやYouTubeに掲載可能なマンガ動画も制作しました。Twitterでは動画のリンクを貼ったツイートよりも、動画を直接掲載したツイートの方がより視聴回数が上がることから、動画掲載時間上限の2分20秒に収まるように、小冊子の内容を基に再編集しました。実際に、Twitterに掲載した動画の視聴回数は、YouTubeに掲載したマンガ動画と比較して約50倍(ともに令和5年(2023年)1月末現在の視聴回数を比較)となり、これまで以上に多くの方に視聴いただきました。

さらに、気象庁では、デジタルメディアと連携した防災情報の普及啓発にも取り組んでいます。例えば、ヤフー株式会社が制作するインフォグラフィックについて、当庁が監修の立場で加わり、地震・津波に関する防災情報の図解については、これまでに「津波フラッグ」「長周期地震動階級」「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を制作しました。本図解は、当庁での活用はもちろん、Yahoo!ニュースで関連記事が取り上げられる際のトピックスページに掲載され、これまで以上に皆さまの目に触れる機会が増えました。当庁の取り組みを皆さまに知っていただけるよう、今後も、情報伝達のプロフェッショナルの方々との連携等を通じ、より一層伝わりやすい普及啓発に努めてまいります。

コラム

●令和4年度 巨大地震対策オンライン講演会

南海トラフや日本海溝・千島海溝沿いでは、巨大地震の発生が懸念されています。気象庁は、こうした巨大地震発生時には緊急地震速報や津波警報等を発表するほか、もしも巨大地震発生の可能性が平時より相対的に高まった時には、「南海トラフ地震臨時情報」や「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表します。これらの情報を被害軽減のために最大限活用いただけるよう、「巨大地震に関する地震津波情報を最大限に活用するために~巨大地震・津波のサイエンスと防災対応~」というテーマで令和5年2月にオンライン講演会を開催し、Zoomウェビナーにより行ったライブ配信では全国から581人に参加いただきました。各講演の動画を令和5年3月から1年間の予定で、YouTubeでアーカイブ配信しています。

コラム

●高知地方気象台における南海トラフ地震臨時情報の認知度向上に向けた取り組み

南海トラフ沿いで想定される最大規模の地震が発生した場合、高知県でも強い揺れと大津波により甚大な被害の発生が想定されています。

高知県内の地元自治体や防災関係機関等による様々な対策・取り組みが進められている中、高知地方気象台は「緊急地震速報」や「南海トラフ地震臨時情報」等を住民のみなさまに適切に利活用いただけるよう、ホームページや講演会等を通じて普及に努めているところです。特に「南海トラフ地震臨時情報」に関しては滅多に発表されない情報ということもあり、その認知度・理解度の向上が急務となっています。

このため、「まずは情報を知っていただく」ことを主眼に、令和4年度の取り組みの1つとして、地元ラジオ局であるFM高知にご協力をいただき、番組内のコーナーに当台職員が3回にわたって出演し、ラジオパーソナリティとの問答形式で「南海トラフ地震」そのものや、「南海トラフ地震臨時情報」について解説を行いました。

今後とも地元関係機関のご協力をいただきながら、各種情報が適切に利活用され、被害の軽減に結びつくような取り組みを進めていきます。

コラム

●防災報道におけるアナウンサーの「命を守る呼びかけ」

日本テレビ放送網株式会社 アナウンサー(防災報道担当)

矢島 学

2018年10月から気象庁記者クラブに登録し、日本テレビの防災報道に携わっています。私の本職はアナウンサーですが、日頃から記者として、予報官や地震火山部の担当者を取材し、会見にも出席しています。クラブ登録をした目的は、自分自身が直接取材することで、防災気象情報に関する理解を深めることでした。

東日本大震災後に日本テレビは、「命を守る報道」を災害時の大方針に掲げました。震災以前は「被害を伝えること」が主題でしたが、震災後は「被害を出さないこと」を目指し、身の安全確保と迅速な避難行動を呼びかけることに重点を置いています。災害時に日本テレビでは、報道番組の担当アナウンサーは勿論、情報番組やバラエティ、スポーツなど、生放送に関わる全てのアナウンサーが「命を守る呼びかけ」をすることを基本としています。例えば、緊急地震速報や津波警報、噴火速報といった突発災害への備えは、新人アナウンサー研修で最初に習う分野です。また、近年激甚化している豪雨災害では、線状降水帯の発生や大雨特別警報、河川の氾濫やダムの緊急放流などへの対応も必須です。

このように、アナウンサーは常に「もしかしたら自分の生番組中に災害が起きるかもしれない。」という意識を持って放送に臨んでいます。そして、気象庁や自治体が発表した情報を伝える際は、予報官や首長が抱いている危機感をアナウンサー自身が理解した上で、本質的な「命を守る呼びかけ」を行うことが求められます。そこで、日頃の気象庁取材で得た情報をアナウンス部に持ち帰って部員に共有し、全てのアナウンサーが有事対応出来るように研修を続けています。

一方、防災報道への意識は、在京キー局のアナウンサー間で飛躍的に高まっています。東日本大震災から10年となった2021年、民放 NHKの在京キー局による6局共同プロジェクト「キオク、ともに未来へ」が立ち上がりました。プロジェクトでは、各局間での震災映像の貸し借りや共同取材、6局のアナウンサー共演などが実現しました。これを機に、「6局のアナウンサーで一緒に防災報道を学ぼう」という声が上がりました。いつもはライバル関係にありますが、人命を守る防災の分野では自ずと一致団結し、全局のアナウンサーが賛同しました。こうして2021年4月に「在京6局防災報道アナウンサー勉強会」が発足したのです。

2か月に一度のペースでリモート開催している勉強会の目玉は、外部講師を招いた合同講義です。アナウンサーにとって、専門家の話を直接聞ける機会は非常に関心が高く、多い時には100人以上のアナウンサーが参加しています。これまで気象庁の方には「線状降水帯の情報」や「南海トラフ臨時情報」、「キキクルの使い方」、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」、「長周期地震動の情報」の計5回にわたり講師を務めて頂きました。局の垣根を超えた防災勉強会での意見交換を通じ、6局のアナウンサーが防災報道の知識と意識を高めています。

今年2023年は、10万人以上が亡くなった関東大震災から100年という節目の年です。100年前は、テレビも緊急地震速報も無い時代でした。今後発生が懸念されている首都直下地震に対し、我々テレビ局は、最新の報道技術と防災情報を駆使し、重責を果たしていきたいと考えています。そして、その実現の為に、アナウンサー自身が防災を学び、「命を守る呼びかけ」に磨きをかけていきます。

◆ トピックス ◆

Ⅰ 地域防災支援の取り組み

近年、自然災害が相次いで発生しており、地域における防災対応力の向上が重要となっています。このため全国各地の気象台では、地方公共団体や関係機関と一体となって災害に備えた平時の取り組みを進めるとともに、緊急時においては地方公共団体や関係機関の災害対応を支援する様々な取り組みを進めています。

トピックスⅠ-1 平時の地域防災支援の取り組み

(1)あなたの町の予報官

気象台では、地方公共団体の防災業務を支援するため、管轄する地域を複数の市町村からなる地域に分け、その地域ごとに3名から5名程度の職員を専任チーム「あなたの町の予報官」として担当する体制を敷いています。

このチームは、担当する地域の実情をよく理解したメンバーを配し、地方公共団体に寄り添って、地域防災計画や避難情報の判断・伝達マニュアルの改定に際して資料提供や助言等を行います。また、地方公共団体と連携し、教育委員会や福祉部局等が実施する防災教育や要配慮者対策にも協力しています。

こうした取り組みを推進することにより、地方公共団体と気象台の担当者同士の緊密な「顔の見える関係」を構築・強化するとともに、チーム制という強みを活かして、地方公共団体や気象台の担当者の一部が交代する際も緊密な関係を途切らせることなく支援を続けます。

(2)気象防災ワークショップ

市町村が避難情報の発令判断や各種防災業務を円滑に実施することを支援するため、全国各地の気象台では、時々刻々と変化する防災気象情報を踏まえて講じるべき防災対応の判断を模擬体験する「気象防災ワークショップ」を積極的に開催しています。令和4年度(2022年度)は、対面形式とオンライン会議システムを活用する形式を併用し、延べ953市町村(令和5年3月末時点)の防災担当職員に参加していただきました。令和5年度も引き続き、防災気象情報の理解促進につながるよう、各地で気象防災ワークショップを開催していきます。

トピックスⅠ-2 災害時の地域防災支援の取り組み

防災気象情報が地方公共団体や関係機関の防災上の判断に適切に活かされるよう、気象台では気象の見通しの推移に応じて説明会等を開催し、参加する地方公共団体や関係機関に警戒を呼びかけています。近年は、オンライン会議システムを通じたリモートでの気象解説等も積極的に活用しています。

また、災害の発生が予想されるような顕著な現象の場合は、気象台が持つ危機感を気象台長から直接市町村長へ電話で伝え、避難情報に関する助言を行うホットラインを実施します。さらに、気象台からJETT(気象庁防災対応支援チーム)を地方公共団体の災害対策本部等へ派遣し、最新の気象の見通し等を派遣者から随時解説することにより、災害対応に当たる地方公共団体の活動を支援しています。

JETTは、災害対応現場におけるニーズを把握しつつ、気象状況の解説等を通じて地方公共団体の防災対応を支援しています。地方公共団体からのJETTへの期待が高まっていることを踏まえ、令和4年度(2022年度)以降、迅速なJETT派遣を可能とするための気象台の体制強化も図っています。近年では、令和2年7月豪雨、令和4年8月の山形県・新潟県を中心とする記録的大雨等の風水害をはじめ、地震や火山噴火、事故災害等、気象の解説が必要となる様々な機会にJETT派遣を行っており、令和5年3月末までに延べ5,100名を超える職員を全国の地方公共団体に派遣して防災対応を支援しました。

気象庁では、令和4年(2022年)6月1日から、半日程度前の段階で線状降水帯の発生が予測された場合には、気象情報において、「線状降水帯」というキーワードを使って警戒を呼びかけており、令和4年の出水期には、各地の気象台において、線状降水帯の発生予測を踏まえた支援を実施しました。

例えば「令和4年7月14日からの大雨」においては、九州北部地方・九州南部を対象に初めて線状降水帯予測情報を発表し、発表直後に福岡管区気象台が九州地方整備局と合同で記者会見を実施し、広く警戒を呼びかけました。また、九州北部地方・九州南部を中心に各地の気象台では、線状降水帯の発生に備えて、早い段階からJETTを派遣するなどし、地方公共団体における事前対策や避難情報発令に寄与できるよう解説や助言を行いました。

トピックスⅠ-3 気象防災アドバイザーの拡充

気象庁では、地方公共団体の防災業務を支援し、地域防災力の強化に貢献していくため、気象防災アドバイザーの拡充と地方公共団体における活用の促進に取り組んでいます。気象防災アドバイザーとは、気象台OB/OG や所定の研修を修了した気象予報士に国土交通大臣が委嘱する気象と防災のスペシャリストであり、令和5年(2023年)4月時点で191名に委嘱しています。地方公共団体に任用された気象防災アドバイザーは、防災気象情報の読み解きや、それに基づく市町村長に対する避難情報発令の助言、地域住民や市町村職員を対象とした防災出前講座を行っています。令和4年度には、36団体において29名の気象防災アドバイザーが活躍されました。

気象庁は、令和4年(2022年)1月に設立した「気象防災アドバイザー推進ネットワーク」において会員同士の情報交換や最新の防災気象情報に関する情報共有等を行うなど、気象防災アドバイザーの活動を支援しています。

また、気象防災アドバイザーの一層の拡充に向け、気象庁では令和4年度から気象予報士を対象とした「気象防災アドバイザー育成研修」を実施しています。

近年、急激な河川増水や土石流といった状況の急変を伴う災害で犠牲者が出ていることが課題となっており、被災した地方公共団体の職員や住民からは「危険な兆候を目で見て確認するまで避難の判断ができなかった」「これほど急激に災害が発生するとは到底予想できなかった」といった声が聴かれます。このように状況が急変している時、地方公共団体の防災の現場では、避難情報の発令に迅速な判断が求められる大変厳しい状況となります。こうしたことから「気象防災アドバイザー育成研修」では、気象予報士の方に、内閣府の「避難情報に関するガイドライン」に基づく避難情報発令の判断方法を習得いただくことで、地方公共団体の職員として、限られた時間の中で予報の解説から避難の判断までを一貫して担うことのできる即戦力となる人材を育成しています。

このような人材を育成するため、令和4年度(2022年度)の気象防災アドバイザー育成研修では、「①防災基礎講義」「②防災気象情報演習」「③災害コミュニケーション演習」「④気象台での実地研修」の4部構成で実施しました。はじめに、災害や避難に関する知識の習得を目的とした「①防災基礎講義」を実施するとともに、避難情報発令の判断手法の習得を目的とした「②防災気象情報演習」を実施し、受講生には、防災気象情報を読み解いて避難情報の発令区域を絞り込む技能を身に付けていただきました。

次に、避難情報発令について実際に市町村長に進言する経験を積むことを目的とした「③災害コミュニケーション演習」を実施し、受講生には、災害対応経験が豊富な講師陣の指導の下、実際に避難情報発令の必要性を市町村長に進言する臨場感を体験していただき、予報の解説から避難の判断までを一貫して扱う技能・姿勢を醸成しました。さらに、①から③を通じて習得した知識・技能・姿勢の確実な定着を図ることを目的とした「④気象台での実地研修」を実施し、受講生自身が講師役となり、気象台職員を地方公共団体の職員に見立てて、模擬的な出前講座やワークショップを実践していただきました。

コラム

●令和4年度気象防災アドバイザー育成研修を振り返って

NPO法人防災WEST副理事長(令和4年度気象防災アドバイザー育成研修受講生)

気象防災アドバイザー 早田 蛍

防災WESTの早田と申します。当初、私は「気象防災アドバイザー」と聞いて、気象台から発表される防災気象情報を解説する仕事を想像していましたが、この研修を受けた結果「気象の予報を災害や避難の予報に翻訳して市長や幹部に説明し、避難情報発令の判断を直接サポートするスペシャリスト」になることが求められているのだと理解しました。研修ではそのための充実した演習プログラムが用意されていて、一例として「線状降水帯の発生時には降水予報をなぜ鵜呑みにしてはいけないのか」「なぜ中小河川では合流先の大河川上流での大雨時にも避難が必要となるのか」といった避難情報発令の判断に必要とされる知見を幅広く学ぶことができ、市長への助言についても本番を想定した実践的な訓練を積む貴重な機会をいただきました。気象予報を読み解いて災害発生の危機感や避難の必要性を説得力に満ちた言葉で伝えることができるのは気象防災アドバイザーだけだという講師の熱い想いに満ちた研修です。防災に貢献したいと考えておられる気象予報士の方々には、本研修の受講を強く推薦したいと思います。

コラム

●令和4年度気象防災アドバイザー育成研修 修了者への期待

常葉大学 非常勤講師(令和4年度気象防災アドバイザー育成研修「市町村の災害対策本部の活動」

「市町村の災害対応の疑似体験」講師)

元谷 豊

過去の大規模災害時における市町村の防災対応を研究する中で、市町村の防災の現場における気象防災のスペシャリストの必要性を痛感してきました。急な河川増水や土石流の発生に不意を突かれて被害に遭われているケースが多く、目視できる実況情報のみに頼っていては、避難情報発令の遅れ、ひいては住民の逃げ遅れにつながるため大変危険です。このため市町村では、気象予報から災害の兆候を早期につかんで避難情報発令の判断をすることが求められています。こうした課題も踏まえて本研修では、避難情報発令の市町村長への進言など市町村職員としての防災対応の実践的な演習を行い、①浸水想定区域が未公表の中小河川について氾濫流が襲来する地域を地形から読み取って避難対象区域を判断する能力、②大河川の増水前の早い段階から流域雨量予測を読み解き、増水時のバックウォーター発生によって支川が氾濫する兆候をつかむ能力、③線状降水帯の発生時に降雨予報を鵜呑みにせず上方修正して利用する能力、等を兼ね備えた気象防災のスペシャリストを養成しました。まさに、こうした人材が住民の命を守るために市町村で必要とされている人材なのだと確信しています。

◆ トピックス ◆

Ⅱ 線状降水帯による大雨災害の被害軽減に向けて

気象庁では、集中豪雨の可能性を高い確度で予測し、明るいうちからの避難など早期の警戒と避難を可能にすることを目標に、線状降水帯の予測精度向上につながる取り組みを進めています。

トピックスⅡ-1 線状降水帯予測精度向上の取り組み

(1)集中観測の実施状況とその結果

気象研究所では、大学や研究機関と連携して、海上および陸上で様々な測器を用いた観測により、線状降水帯の発生・停滞等に関する重要な要素を定量的に把握するため、令和4年(2022年)梅雨期に東シナ海から九州を中心に集中観測を実施しました。この集中観測では、気象レーダー、ウィンドプロファイラ等の気象庁の地上観測、海洋気象観測船によるGNSS水蒸気観測やラジオゾンデ観測の実施に加え、大学等の練習船・調査研究船、気象庁の通常観測点や臨時の地上観測点で追加のラジオゾンデ観測を行いました。また、航空機からのドロップゾンデ観測や、大学等の船舶や複数の陸上地点でマイクロ波放射計による観測も実施されました。気象庁の臨時のラジオゾンデ観測に加え、大学等研究機関によるラジオゾンデ、ドロップゾンデ、マイクロ波放射計等の一部の観測データは、リアルタイムで気象庁に送られ現業の数値予報や実況監視に利用されました。

さらに、鹿児島大学、長崎大学および三重大学の3船合同による東シナ海での毎時観測の結果を用いた解析により、海面水温の前線による下層大気の気温・風速場の変化が、大雨をもたらす積乱雲の発生に大きく影響する可能性が分かってきました。また、線状降水帯を構成する積乱雲中の降水粒子を直接撮影可能な新しいビデオゾンデを用いた観測では、観測データを用いた解析に初めて成功しました。これらの成果は、線状降水帯の発生メカニズムの理解につながることが期待されます。

線状降水帯の発生要因となる現象は、低気圧、前線、台風等様々であり、これらの現象ごとに必要な条件を詳細に調査するためには更なる観測が必要であることから、今後も、共同研究や各種プロジェクトによる連携も視野に、大学等研究機関と協力して観測を実施します。

(2)線状降水帯の予測精度向上に向けた水蒸気観測データの活用

線状降水帯の予測精度向上に向けて、線状降水帯の発生に結び付く大気の状態、特に水蒸気の流入の観測・予測が重要であることから、気象庁では、新たな観測機器による水蒸気観測の拡充を進めるとともに、新たな観測データの数値予報モデルでの活用に向けた開発を進め、順次利用を開始しています。

海上での水蒸気量の観測の強化として、令和3年(2021年)に気象庁の海洋気象観測船と海上保安庁の測量船により、GPS等の全球測位衛星システム(GNSS)を用いた観測を開始しました。令和4年からは民間船舶の協力も得て、東シナ海から西日本太平洋側、東海、関東に至るまでの幅広い海域をカバーするようGNSSの観測を拡充しています。これらの観測データは順次品質を確認したうえで、数値予報モデルで利用しています。

また、令和3年(2021年)3月から順次整備を進めているアメダス湿度計の観測データの数値予報モデルでの利用に向けた技術開発を行い、令和5年3月に利用を開始しました。さらに、上空の水蒸気量を連続して観測することができるマイクロ波放射計を令和4年度に西日本/太平洋南側沿岸域の17か所に整備し、数値予報モデルでの利用に向けた開発も進めています。

新しい観測データを数値予報で利用する際は、季節ごとの長期間の観測データを蓄積し統計調査を行うなどデータの特性を入念に把握した上で、利用する数値予報モデルの解像度や特性に合った利用手法を開発する必要があります。そのような中、線状降水帯の予測を早期に実現するため、新たな水蒸気観測データの取得開始後速やかに数値予報モデルでの利用を開始できるよう、過去に研究観測として実施した同種の観測データを入手して利用手法の開発を行うなど取り組みを加速化しており、今後も引き続き、観測データの利用拡充に向けた技術開発に取り組んでまいります。

(3)線状降水帯予測スーパーコンピュータの稼働開始

気象庁では、令和5年(2023年)3月1日に「線状降水帯予測スーパーコンピュータ」を稼働開始しました。このスーパーコンピュータは、現在運用中の第10世代となるスーパーコンピュータシステムの約2倍の演算性能を持っています。また、令和6年には、第11世代のスーパーコンピュータシステムの運用を開始する予定です。これらを利用することにより、令和6年には局地モデルの予報時間を当初計画より3年前倒しして、現在の10時間から18時間に延長するとともに、令和8年には局地モデルの水平解像度の2kmから1kmへの高解像度化や、水平解像度2kmの局地アンサンブル予報システムの運用を当初計画より4年前倒しで開始する予定です。

(4)「富岳」を活用した開発とリアルタイムシミュレーション実験

数値予報モデルの技術開発においては、様々な状況を想定して予報実験を行うため、多くの計算資源が必要となります。気象庁では、線状降水帯の予測精度向上に向けた数値予報モデルの技術開発を加速化するため、文部科学省・理化学研究所の協力により世界トップレベルの性能を有するスーパーコンピュータ「富岳」を活用した数値予報モデル開発を進めています。これにより、線状降水帯を構成する積乱雲を数値予報モデル内でより良く表現することを目指している水平解像度1kmの局地モデルや局地アンサンブル予報システムの開発の加速化を図っています。この富岳で開発中の水平解像度1㎞の局地モデルについて、その精度確認と更なる改善を図るため、令和4年(2022年)6月1日から10月31日までの期間、リアルタイムで予報実験(リアルタイムシミュレーション実験)を実施しました。

「富岳」リアルタイムシミュレーション実験による開発中の水平解像度1kmの局地モデルの予測結果の例として、下図に令和4年(2022年)7月5日に高知県付近で発生した線状降水帯の事例を示します。開発中のモデルの15時間前からの予測結果では、現時点で15時間前からの予測が利用可能なメソモデル(水平解像度5㎞)よりも実際の現象に近い強雨域が表現されています。このように、高解像度化によって降水の予測精度が向上する傾向が確認されていますが、実際の現象よりも強い降水を予測する事例も見られています。今後は、水平解像度1kmに適した雲や降水等に関わるプロセスの改良を進め、令和8年の運用開始に向けて、線状降水帯の予測精度の更なる向上を図っていきます。

トピックスⅡ-2 線状降水帯に関する各種情報

(1)線状降水帯による大雨の半日程度前からの呼びかけ

気象庁では、令和4年(2022年)6月より、「顕著な大雨に関する気象情報」の発表基準を満たすような線状降水帯による大雨の可能性がある程度高いと予測できた場合に、半日程度前からその旨を呼びかける運用を開始しました。全国を11のブロックに分けた地域(地方予報区)単位で広く呼びかけることを基本とし、気象情報の見出しにおいて線状降水帯による大雨の可能性を呼びかけるとともに、線状降水帯が発生した場合は予想していた雨量よりさらに多くの雨が降る可能性がある旨も併せて伝えます。

この呼びかけは、大雨に対する心構えを一段高めていただくことを目的としています。この呼びかけだけで避難行動を判断するのではなく、大雨による災害のおそれがあるときは気象情報や早期注意情報、災害発生の危険が迫っているときは大雨警報やキキクル等、気象台から段階的に提供する防災気象情報や、市町村が発令する避難情報と併せて活用いただくことが重要です。

今後、段階的に対象地域を狭めていき、夜間に線状降水帯による大雨の可能性が予想された場合などに、明るいうちから早めの避難につなげられるよう、引き続き予測精度の向上に取り組みます。

(2)「顕著な大雨に関する気象情報」のより早い段階での発表

気象庁では、令和5年(2023年)5月から、「顕著な大雨に関する気象情報」をより早い段階から提供する運用を開始しました。この情報は、大雨による災害発生の危険度が急激に高まっている中で、線状の降水帯により非常に激しい雨が同じ場所で降り続いている状況を「線状降水帯」というキーワードを使って解説する情報で、令和3年6月より運用しています。これまでは実況の雨量等に基づく情報提供にとどまっていたところ、防災対応のための時間を少しでも長く確保できるよう、予測技術を活用し、これまでより最大30分程度早く発表しています。同時に、雨雲画像に重ね合わせ表示される線状降水帯の雨域を示す楕円についても表示します。

この情報が発表されるときには、既に大雨が降っており、今後さらに大雨が降って災害発生の危険度が急激に高まるおそれがありますので、市町村が発令する避難情報等と併せて、適切な対応をとっていただくことが重要です。

◆ トピックス ◆

Ⅲ 気候変動による影響を正しく理解し将来に備えるために

過去に発生した大雨や高温等の極端現象の一部について気候変動の影響が明らかにされるなど、気候変動の科学が近年ますます進展しており、そのような科学に基づく国内外の気候変動対策の取り組みが活発化しています。気候変動予測の先駆的な研究を行った眞鍋淑郎博士に令和3年(2021年)のノーベル物理学賞が授与されたことも、気候変動の課題と関心の大きさを示しているといえるでしょう。

気象庁は、気候変動の課題に対応する省庁の一員として、国際的な議論に参加するとともに、気候変動に対応する様々な主体が対策を立案する際の基盤的な情報として活用されるよう、日本の気候変動に関する観測成果と将来予測をとりまとめて公表しています。

トピックスⅢ-1 気候変動対策に資する科学的知見の提供

(1)気候変動に関する国際的な動向

令和4年(2022年)年11月、エジプト(シャルム・エル・シェイク)で国連気候変動枠組条約(UNFCCC)第27回締約国会議(COP27)が開催され、気候変動対策の各分野における取り組みの強化を求めるCOP27全体決定「シャルム・エル・シェイク実施計画」、2030年までの緩和の野心と実施を向上するための「緩和作業計画」が採択され、ロス&ダメージ(気候変動の悪影響に伴う損失と損害)支援のための措置を講じること、及びその一環としてロス&ダメージ基金(仮称)を設置すること等が決定されました。

このような気候変動に関する国際的な合意形成において、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)による報告書は議論の基盤となる科学的知見を提供しています。

また、令和3年(2021年)8月に公表されたIPCC第6次評価報告書(AR6)第1作業部会報告書(自然科学的根拠)では、「人間の影響が大気、海洋、及び陸域を温暖化させてきたことには疑う余地がない」とし、地球温暖化が更に進行するにつれて、大雨や高温等の極端現象の頻度と強度が増加することを定量的に示しています。これに加えて、令和4年2月に公表されたAR6第2作業部会報告書(影響、適応、脆弱性)では、「次の数十年間又はそれ以降に、地球温暖化が一時的に1.5℃を超える場合(オーバーシュート)には、1.5℃以下に留まる場合と比べて、多くの人間と自然のシステムが深刻なリスクに追加的に直面する(確信度が高い)。」、さらに同年4月に公表されたAR6第3作業部会報告書(緩和)では、「2020年末までに実施されるものを超える政策の強化がなければ、温室効果ガス排出量は2025年以降も増加すると予測され、そうなれば2100年までに中央値で3.2 [2.2~3.5] ℃の地球温暖化をもたらす(確信度が中程度)。」等、早急な対策の重要性が示されています。

また、AR6第2作業部会報告書は「内水氾濫については、早期警戒システムのような非構造的な(ソフト面の)対策と堤防のような構造的な(ハード面の)対策を組み合わせることにより、人命の損失を減少させてきた(確信度が中程度)。」等、早期警戒システムが短期の防災策としてだけでなく、気候変動適応策として有効であることを強調しています。このような背景の下、国連は「気候適応の実施に関する国連世界早期警戒イニシアティブ」を立ち上げ、世界気象機関(WMO)の主導により今後5年間で世界中の人々が早期警戒システムにアクセス(警報等を入手)可能とすることを目標として掲げました(COP27のサイドイベントでアクションプランを公表)。

このように、気候変動対策のための国際的な取り組みはますます活発化しており、最新の科学的知見がその基盤となっています。

気象庁は、高度な専門知識を有する気象研究所の職員がIPCC報告書の執筆者として参画し、気象庁を含む国内研究機関等による最新の知見を報告書の評価に反映することで、IPCCの活動に貢献しています。さらに、政府の一員としてIPCC総会における議論や原稿の査読に参加するとともに、AR6第1作業部会報告書の政策決定者向け要約(SPM)の和訳を作成するなど、気候変動対策のための最新の科学的知見の周知広報に努めています。

IPCC第6次評価報告書第1作業部会報告書政策決定者向け要約(SPM)等の和訳

https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/ipcc/ar6/index.html

(2)気候変動に関する国内の動向

一方、国内においても「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)提言(*)」への賛同社数が世界最大となっているほか、経済社会システム全体の変革、すなわちグリーントランスフォーメーション(GX)に積極的に取り組む企業群が官・学と共に協働する場(GXリーグ)の設立が進められるなど、気候変動対策のための具体的な取り組みがますます進められています。

(*)G20の財務大臣・中央銀行総裁からの要請を受け、金融安定理事会の下に設置された「気候関連財務情報の開示に関するタスクフォース(TCFD)」による、企業における気候関連のリスク及び機会の開示を促すことを目的とし、その枠組みを示した提言。

このような国内外の動向の中で、気象庁は、国、地方公共団体、民間企業等が各々の分野において様々な気候変動対策を立案する上で科学的な基盤となる、気候変動に関する観測、監視、予測情報を提供しています。

具体的には、令和2年(2020年)12月、気象庁は文部科学省とともに、「気候変動に関する懇談会」の助言を踏まえ、日本における気候変動の観測成果と将来予測について、最新の知見を取りまとめた「日本の気候変動2020」を公表しました。これは気候変動に関する入門書の一つとしてもご利用いただけます。また、令和4年3月には、これらの情報を都道府県ごとに示したリーフレットも公表しています。

さらに、同年12月、様々な主体が気候変動の影響評価等に活用するための15種類のデータをまとめた「気候予測データセット2022」を、利用上の注意点等をまとめた解説書付きで公表しました(詳細は次頁コラムを参照)。

これらの取り組みが気候変動対策の基盤的な情報として広く活用されるよう、周知広報にも努めています。

日本の気候変動2020(https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/ccj/index.html)

コラム

●『気候予測データセット2022』について

文部科学省研究開発局環境エネルギー課 課長補佐

伊藤 晋太郎

文部科学省は、令和4年12月22日、『気候予測データセット2022』を公開しました。これは、「気候変動に関する懇談会」(文部科学省・気象庁)の議論を踏まえ、地方公共団体や民間企業等において進められている気候変動対策を積極的に支援するために、これまで我が国で創出された気候変動適応に資する予測データをまとめて公開したものです。

『気候予測データセット2022』は、文部科学省が実施した気候変動研究プログラムにより創出した予測データセットや、大学や研究機関等が左記データ等を解析・統計処理して作成したデータの全15種類から構成されています(表1)。また、各気候予測データの内容や利用上の留意点等をまとめた解説書も合わせて公開しています。

例えば、「⑤全球及び日本域確率的気候予測データ(d4PDFシリーズ)」は、過去気候、3つの温暖化レベル(全球平均地上気温が工業化前に比べ1.5℃、2℃、4℃上昇するレベル)の将来気候、そして温暖化していないことを想定した非温暖化過去気候のそれぞれについて実施した、全球域と日本域の高解像度大気モデルによる大規模アンサンブル気候シミュレーション結果をまとめたデータベースであり、台風や集中豪雨などの極端現象の将来変化を、確率的かつ高精度に評価すること等ができます。また、「⑪日本域農研機構データ」は、農業気象関連要素(日平均・日最高・日最低気温、日降水量、日積算日射量、日平均相対湿度、日平均地上風速)によって、農業分野における気候変動の影響評価への活用が期待されます。

現在、文部科学省では、ユーザーからのニーズも踏まえ、気候変動メカニズムのさらなる解明や予測データの高解像度化、近未来実験・連続実験等による多様な時間スケールのデータ創出を行う「気候変動予測先端研究プログラム」を進めており、今後、同プログラムの成果を踏まえ、データセットを更新していく予定です。また、『気候予測データセット2022』の公開ページでは、ユーザーから寄せられた質問を踏まえたQ&A集の公開も予定しており、ユーザーとの意見交換会等も引き続き開催していくことを通じて、ユーザーニーズの把握と予測データの利活用の促進に取り組んでいきます。

気候予測データセット2022(https://diasjp.net/ds2022/)

トピックスⅢ-2 国内の顕著現象と気候変動

(1)極端な大雨は1980年頃と比較しておおむね2倍程度に頻度が増えています

気象庁では、多種多様な大雨について気候変動に伴う発生頻度の変化を評価するために、1時間降水量、3時間降水量、日降水量の経年変化を監視しています。全国のアメダスデータを用いた解析では、いずれの大雨の発生頻度にも統計的に有意な増加傾向が見られます。日本における気候変動の科学的知見をまとめた「日本の気候変動2020」で示した評価を含め、日本の降水及び大雨に関しては以下の特徴をあげることができます。

●日本の年降水量には統計的に有意な長期変化傾向は見られない一方で、降水の観測される日は有意に減少している。

●大雨の年間発生回数は有意に増加しており、より強度の強い雨ほど頻度の増加率が大きい。

●1時間降水量80ミリ以上、3時間降水量150ミリ以上、日降水量300ミリ以上といった強度の強い雨については、1980年頃と比較して、おおむね2倍程度に頻度が増加している。

なお、気象研究所における大雨の発生頻度や地球温暖化の影響評価に関する研究をはじめとした近年の研究成果から、大雨の頻度と強度の増大には、地球温暖化が影響している可能性があります。

大雨の発生頻度が増加することにより、気象災害のリスクが一層高まります。今後も大雨等の極端な気象現象に関する最新の基盤的情報を提供し、様々な分野・地域における気候変動を踏まえた防災気象対策の取り組みに貢献してまいります。

CSVファイル[1KB]

CSVファイル[1KB]

CSVファイル[1KB]

コラム

●最新の研究成果①

集中豪雨の発生頻度がこの45年間で増加している~特に梅雨期で増加傾向が顕著~

集中豪雨は、同じような場所で数時間にわたり強く降る大雨で、100ミリから数百ミリの雨量をもたらし、土砂災害や河川の氾濫などを引き起こします。気象研究所はこれまで、3時間降水量130ミリ以上の事例を集中豪雨事例と定義して、その地域別・月別の出現特性を統計的に調査し、集中豪雨は九州から紀伊半島の太平洋側で多く発生するものの日本列島各地で発生し、7月から9月の暖候期に全体の75%以上が観測されていることを示しました。また、集中豪雨事例のうち、全体の約半分、台風・熱帯低気圧の中心付近を除けば約3分の2が線状降水帯事例であり、特に梅雨期ではほとんどの事例が線状降水帯によるものと分かりました。また新たに、集中豪雨の発生数の経年変化を、1976年から2020年のアメダスデータを用いて年単位および月単位で調べました。この調査で用いたアメダス地点は1978年から観測が継続および近傍で観測が継続された1,178か所で、6時間以内の事例は1つの事例として集中豪雨事例を抽出しました。

年単位の変化では、トピックスⅢ-2(1)に示した1時間降水量80ミリ以上の発生数と同様に、集中豪雨事例の発生数は有意な増加傾向(45年間で約2.2倍)を示し、年平均発生数がほぼ同数になる1時間降水量68ミリ以上の発生数の増加率に比べて、集中豪雨事例の方が1割ほど高くなっていました。また、3時間積算降水量の閾値を大きくするほど、増加率はより増大し、降水量の多い集中豪雨ほど増加傾向がより明瞭になっていました。月別の変化では、梅雨期の集中豪雨事例の増加傾向が特に顕著で、7月の発生頻度が45年間で約3.8倍と有意に増大していました。また、1時間降水量68ミリの増加率(約2.8倍)よりもかなり大きな値となっていました。上述のように、梅雨期の集中豪雨事例の大半が線状降水帯によるものであることが示されており、同時期の線状降水帯による大雨も顕著な増加傾向にあるものと考えられます。本研究成果は、日本気象学会機関誌「天気」に掲載されました。

CSVファイル[2KB]

CSVファイル[2KB]

(2)令和4年(2022年)6月下旬から7月初めの記録的な高温について

令和4年(2022年)夏は全国的に高温となり、特に6月下旬から7月初めにかけては東・西日本を中心に記録的な高温となりました。この期間、猛暑日や真夏日となった地点が多く、全国914地点のうち24地点で各地点における観測史上最も高い気温を記録しました。また、群馬県伊勢崎市では40℃以上の日最高気温を3日間観測し、東京でも猛暑日を9日間連続して観測しました。ここでは、この記録的な高温に関する「異常気象分析検討会」での要因分析の結果や、1週間以上前からの予報について紹介します。

気象庁では、社会・経済に大きな影響を与える異常気象が発生した場合、その発生要因について最新の科学的知見に基づいて分析し、その見解を迅速に発表することを目的とした「異常気象分析検討会」を平成19年(2007年)6月より運営しています。本検討会は、大学・研究機関等の気候に関する専門家から構成されており、今回の記録的な高温の発生要因についても分析・検討を行い、令和4年(2022年)8月22日にその結果を公表しました。

本検討会における分析より、この記録的な高温には、日本付近での地表の太平洋高気圧(図中①)と上層の高気圧(②)がともに、この時期としては記録的に強まったことが影響したことが分かりました。このため、強い下降気流や安定した晴天が続き、強い日射によって気温が上昇しました。また、これに局地的な山越え気流(フェーン現象)の影響も加わって、気温が40℃を超えたところもありました。日本付近で上層の高気圧と太平洋高気圧の張り出しが強まったことには、日本付近で亜熱帯ジェット気流が北に大きく蛇行し続けたこと(③)が影響したことが分かりました。この亜熱帯ジェット気流の大きな蛇行は、北大西洋~ヨーロッパ付近の上空でのジェット気流の蛇行が東へ伝わってきたことが一因として考えられています。さらに、6月下旬後半以降は、フィリピン付近での積雲対流活動が極端に強まったこと(④)も、太平洋高気圧の日本付近への張り出しを強める要因だったことが分かりました。フィリピン付近での強い積雲対流活動は、その周辺での平年よりも高い海面水温や、亜熱帯ジェット気流の大きな蛇行によって亜熱帯域に進入してきた上空の寒気を伴った低気圧(寒冷渦)の影響(⑤)を受けた可能性が考えられています。日本付近での高気圧の強まりに加えて、地球温暖化に伴って地球全体で気温の上昇傾向が続いていること(⑥)、令和2年(2020年)後半以降に北半球の中緯度域で対流圏の気温が著しく高い状態が続いてきたこと(⑦)も、今回の記録的な高温をさらに底上げした可能性が考えられています。次のコラム「最新の研究成果②」で詳しく述べますが、文部科学省と気象研究所が実施した地球温暖化の影響を評価する手法を用いた分析では、今回の高温が発生する確率は、地球温暖化がなかったと仮定した場合よりもかなり高かったと見積もられています。また、北半球の中緯度域で気温が高い状態が続いてきたことには、令和2年(2020年)夏から令和3年(2021年)春および同年秋以降に発生したラニーニャ現象によって、北半球全体で亜熱帯ジェット気流が平年よりも北寄りを流れたことが影響したとみられます。

また、気象庁では、2週間先までの地点ごとの最高気温、最低気温等を予測する「2週間気温予報」を毎日、顕著な天候について6日前までに注意を呼びかける「早期天候情報」を随時発表しております。今回のかなりの高温も事前に予測し、同年6月13日には北・東・西日本の各地方を対象に「高温」の早期天候情報を発表するなど、熱中症対策や健康管理、農作物や家畜の管理等への注意を呼びかけました。その後も、段階的に「高温に関する気象情報」や環境省との連携による「熱中症警戒アラート」等の情報を発表し、季節外れの猛暑への注意を呼びかけました。

今回の記録的な高温事例のように、本検討会では、大学・研究機関等の気候に関する専門家による最新の科学的知見に基づいた異常気象の詳細な要因分析を行っており、顕著な気象現象をもたらす大気の流れの仕組みの理解が深まることが期待されます。気象庁では、こうした知見を蓄積して、予報精度のさらなる向上に努め、社会・経済的な被害の軽減に繋げたいと考えています。

コラム

●最新の研究成果②

記録的な高温に地球温暖化が与えた影響―イベント・アトリビューションによる速報―

目の前の極端現象に対して地球温暖化がどの程度影響を与えていたかを数値で表す試みを「イベント・アトリビューション」(以下「EA」という。)と呼びます。気候モデルを用いて、地球温暖化が進行している現実の条件下におけるモデル実験と、産業化以降の人間活動による地球温暖化が起こらなかった想定下のモデル実験を大量に実施して比較することで、特定の極端現象の発生確率に対する地球温暖化の影響を定量化します。気象研究所では、文部科学省や大学等の研究機関と協力して、「地球温暖化対策に資するアンサンブル気候予測データベース(d4PDF)」を応用したEA研究を推進してきましたが、大量の気候シミュレーションを必要とするため、極端現象発生から結果が出るまでに数か月を要し、社会が求めるタイミングで迅速に情報発信ができないことが最大の課題となっていました。そこで、気象研究所を中心とする研究チームは、極端現象発生後に迅速にEAを実施するための新しい手法を考案し、トピックスⅢ-2(2)で述べた令和4年(2022年)6月下旬から7月初めの記録的な高温に初めて適用しました。この新しい手法は予測型EAと呼ばれ、シミュレーションに必要な海面水温や海氷の状態を気象庁の3か月予報データから得ることにより、EAに必要な大量のシミュレーションをあらかじめ用意することを可能とし、情報発信までにかかる時間を大幅に短縮することに初めて成功しました。

また、AR6第2作業部会報告書は「内水氾濫については、早期警戒システムのような非構造的な(ソフト面の)対策と堤防のような構造的な(ハード面の)対策を組み合わせることにより、人命の損失を減少させてきた(確信度が中程度)。」等、早期警戒システムが短期の防災策としてだけでなく、気候変動適応策として有効であることを強調しています。このような背景の下、国連は「気候適応の実施に関する国連世界早期警戒イニシアティブ」を立ち上げ、世界気象機関(WMO)の主導により今後5年間で世界中の人々が早期警戒システムにアクセス(警報等を入手)可能とすることを目標として掲げました(COP27のサイドイベントでアクションプランを公表)。

このように、気候変動対策のための国際的な取り組みはますます活発化しており、最新の科学的知見がその基盤となっています。

気象庁は、高度な専門知識を有する気象研究所の職員がIPCC報告書の執筆者として参画し、気象庁を含む国内研究機関等による最新の知見を報告書の評価に反映することで、IPCCの活動に貢献しています。さらに、政府の一員としてIPCC総会における議論や原稿の査読に参加するとともに、AR6第1作業部会報告書の政策決定者向け要約(SPM)の和訳を作成するなど、気候変動対策のための最新の科学的知見の周知広報に努めています。

IPCC第6次評価報告書第1作業部会報告書政策決定者向け要約(SPM)等の和訳

https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/ipcc/ar6/index.html

(2)気候変動に関する国内の動向

一方、国内においても「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)提言(*)」への賛同社数が世界最大となっているほか、経済社会システム全体の変革、すなわちグリーントランスフォーメーション(GX)に積極的に取り組む企業群が官・学と共に協働する場(GXリーグ)の設立が進められるなど、気候変動対策のための具体的な取り組みがますます進められています。

(*)G20の財務大臣・中央銀行総裁からの要請を受け、金融安定理事会の下に設置された「気候関連財務情報の開示に関するタスクフォース(TCFD)」による、企業における気候関連のリスク及び機会の開示を促すことを目的とし、その枠組みを示した提言。

このような国内外の動向の中で、気象庁は、国、地方公共団体、民間企業等が各々の分野において様々な気候変動対策を立案する上で科学的な基盤となる、気候変動に関する観測、監視、予測情報を提供しています。

具体的には、令和2年(2020年)12月、気象庁は文部科学省とともに、「気候変動に関する懇談会」の助言を踏まえ、日本における気候変動の観測成果と将来予測について、最新の知見を取りまとめた「日本の気候変動2020」を公表しました。これは気候変動に関する入門書の一つとしてもご利用いただけます。また、令和4年3月には、これらの情報を都道府県ごとに示したリーフレットも公表しています。

さらに、同年12月、様々な主体が気候変動の影響評価等に活用するための15種類のデータをまとめた「気候予測データセット2022」を、利用上の注意点等をまとめた解説書付きで公表しました(詳細は次頁コラムを参照)。

これらの取り組みが気候変動対策の基盤的な情報として広く活用されるよう、周知広報にも努めています。

日本の気候変動2020(https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/ccj/index.html)

コラム

●『気候予測データセット2022』について

文部科学省研究開発局環境エネルギー課 課長補佐

伊藤 晋太郎

文部科学省は、令和4年12月22日、『気候予測データセット2022』を公開しました。これは、「気候変動に関する懇談会」(文部科学省・気象庁)の議論を踏まえ、地方公共団体や民間企業等において進められている気候変動対策を積極的に支援するために、これまで我が国で創出された気候変動適応に資する予測データをまとめて公開したものです。

『気候予測データセット2022』は、文部科学省が実施した気候変動研究プログラムにより創出した予測データセットや、大学や研究機関等が左記データ等を解析・統計処理して作成したデータの全15種類から構成されています(表1)。また、各気候予測データの内容や利用上の留意点等をまとめた解説書も合わせて公開しています。

例えば、「⑤全球及び日本域確率的気候予測データ(d4PDFシリーズ)」は、過去気候、3つの温暖化レベル(全球平均地上気温が工業化前に比べ1.5℃、2℃、4℃上昇するレベル)の将来気候、そして温暖化していないことを想定した非温暖化過去気候のそれぞれについて実施した、全球域と日本域の高解像度大気モデルによる大規模アンサンブル気候シミュレーション結果をまとめたデータベースであり、台風や集中豪雨などの極端現象の将来変化を、確率的かつ高精度に評価すること等ができます。また、「⑪日本域農研機構データ」は、農業気象関連要素(日平均・日最高・日最低気温、日降水量、日積算日射量、日平均相対湿度、日平均地上風速)によって、農業分野における気候変動の影響評価への活用が期待されます。

現在、文部科学省では、ユーザーからのニーズも踏まえ、気候変動メカニズムのさらなる解明や予測データの高解像度化、近未来実験・連続実験等による多様な時間スケールのデータ創出を行う「気候変動予測先端研究プログラム」を進めており、今後、同プログラムの成果を踏まえ、データセットを更新していく予定です。また、『気候予測データセット2022』の公開ページでは、ユーザーから寄せられた質問を踏まえたQ&A集の公開も予定しており、ユーザーとの意見交換会等も引き続き開催していくことを通じて、ユーザーニーズの把握と予測データの利活用の促進に取り組んでいきます。

気候予測データセット2022(https://diasjp.net/ds2022/)

トピックスⅢ-2 国内の顕著現象と気候変動

(1)極端な大雨は1980年頃と比較しておおむね2倍程度に頻度が増えています

気象庁では、多種多様な大雨について気候変動に伴う発生頻度の変化を評価するために、1時間降水量、3時間降水量、日降水量の経年変化を監視しています。全国のアメダスデータを用いた解析では、いずれの大雨の発生頻度にも統計的に有意な増加傾向が見られます。日本における気候変動の科学的知見をまとめた「日本の気候変動2020」で示した評価を含め、日本の降水及び大雨に関しては以下の特徴をあげることができます。

●日本の年降水量には統計的に有意な長期変化傾向は見られない一方で、降水の観測される日は有意に減少している。

●大雨の年間発生回数は有意に増加しており、より強度の強い雨ほど頻度の増加率が大きい。

●1時間降水量80ミリ以上、3時間降水量150ミリ以上、日降水量300ミリ以上といった強度の強い雨については、1980年頃と比較して、おおむね2倍程度に頻度が増加している。

なお、気象研究所における大雨の発生頻度や地球温暖化の影響評価に関する研究をはじめとした近年の研究成果から、大雨の頻度と強度の増大には、地球温暖化が影響している可能性があります。

大雨の発生頻度が増加することにより、気象災害のリスクが一層高まります。今後も大雨等の極端な気象現象に関する最新の基盤的情報を提供し、様々な分野・地域における気候変動を踏まえた防災気象対策の取り組みに貢献してまいります。

CSVファイル[1KB]

CSVファイル[1KB]

CSVファイル[1KB]

コラム

●最新の研究成果①

集中豪雨の発生頻度がこの45年間で増加している~特に梅雨期で増加傾向が顕著~

集中豪雨は、同じような場所で数時間にわたり強く降る大雨で、100ミリから数百ミリの雨量をもたらし、土砂災害や河川の氾濫などを引き起こします。気象研究所はこれまで、3時間降水量130ミリ以上の事例を集中豪雨事例と定義して、その地域別・月別の出現特性を統計的に調査し、集中豪雨は九州から紀伊半島の太平洋側で多く発生するものの日本列島各地で発生し、7月から9月の暖候期に全体の75%以上が観測されていることを示しました。また、集中豪雨事例のうち、全体の約半分、台風・熱帯低気圧の中心付近を除けば約3分の2が線状降水帯事例であり、特に梅雨期ではほとんどの事例が線状降水帯によるものと分かりました。また新たに、集中豪雨の発生数の経年変化を、1976年から2020年のアメダスデータを用いて年単位および月単位で調べました。この調査で用いたアメダス地点は1978年から観測が継続および近傍で観測が継続された1,178か所で、6時間以内の事例は1つの事例として集中豪雨事例を抽出しました。

年単位の変化では、トピックスⅢ-2(1)に示した1時間降水量80ミリ以上の発生数と同様に、集中豪雨事例の発生数は有意な増加傾向(45年間で約2.2倍)を示し、年平均発生数がほぼ同数になる1時間降水量68ミリ以上の発生数の増加率に比べて、集中豪雨事例の方が1割ほど高くなっていました。また、3時間積算降水量の閾値を大きくするほど、増加率はより増大し、降水量の多い集中豪雨ほど増加傾向がより明瞭になっていました。月別の変化では、梅雨期の集中豪雨事例の増加傾向が特に顕著で、7月の発生頻度が45年間で約3.8倍と有意に増大していました。また、1時間降水量68ミリの増加率(約2.8倍)よりもかなり大きな値となっていました。上述のように、梅雨期の集中豪雨事例の大半が線状降水帯によるものであることが示されており、同時期の線状降水帯による大雨も顕著な増加傾向にあるものと考えられます。本研究成果は、日本気象学会機関誌「天気」に掲載されました。

CSVファイル[2KB]

CSVファイル[2KB]

(2)令和4年(2022年)6月下旬から7月初めの記録的な高温について

令和4年(2022年)夏は全国的に高温となり、特に6月下旬から7月初めにかけては東・西日本を中心に記録的な高温となりました。この期間、猛暑日や真夏日となった地点が多く、全国914地点のうち24地点で各地点における観測史上最も高い気温を記録しました。また、群馬県伊勢崎市では40℃以上の日最高気温を3日間観測し、東京でも猛暑日を9日間連続して観測しました。ここでは、この記録的な高温に関する「異常気象分析検討会」での要因分析の結果や、1週間以上前からの予報について紹介します。

気象庁では、社会・経済に大きな影響を与える異常気象が発生した場合、その発生要因について最新の科学的知見に基づいて分析し、その見解を迅速に発表することを目的とした「異常気象分析検討会」を平成19年(2007年)6月より運営しています。本検討会は、大学・研究機関等の気候に関する専門家から構成されており、今回の記録的な高温の発生要因についても分析・検討を行い、令和4年(2022年)8月22日にその結果を公表しました。

本検討会における分析より、この記録的な高温には、日本付近での地表の太平洋高気圧(図中①)と上層の高気圧(②)がともに、この時期としては記録的に強まったことが影響したことが分かりました。このため、強い下降気流や安定した晴天が続き、強い日射によって気温が上昇しました。また、これに局地的な山越え気流(フェーン現象)の影響も加わって、気温が40℃を超えたところもありました。日本付近で上層の高気圧と太平洋高気圧の張り出しが強まったことには、日本付近で亜熱帯ジェット気流が北に大きく蛇行し続けたこと(③)が影響したことが分かりました。この亜熱帯ジェット気流の大きな蛇行は、北大西洋~ヨーロッパ付近の上空でのジェット気流の蛇行が東へ伝わってきたことが一因として考えられています。さらに、6月下旬後半以降は、フィリピン付近での積雲対流活動が極端に強まったこと(④)も、太平洋高気圧の日本付近への張り出しを強める要因だったことが分かりました。フィリピン付近での強い積雲対流活動は、その周辺での平年よりも高い海面水温や、亜熱帯ジェット気流の大きな蛇行によって亜熱帯域に進入してきた上空の寒気を伴った低気圧(寒冷渦)の影響(⑤)を受けた可能性が考えられています。日本付近での高気圧の強まりに加えて、地球温暖化に伴って地球全体で気温の上昇傾向が続いていること(⑥)、令和2年(2020年)後半以降に北半球の中緯度域で対流圏の気温が著しく高い状態が続いてきたこと(⑦)も、今回の記録的な高温をさらに底上げした可能性が考えられています。次のコラム「最新の研究成果②」で詳しく述べますが、文部科学省と気象研究所が実施した地球温暖化の影響を評価する手法を用いた分析では、今回の高温が発生する確率は、地球温暖化がなかったと仮定した場合よりもかなり高かったと見積もられています。また、北半球の中緯度域で気温が高い状態が続いてきたことには、令和2年(2020年)夏から令和3年(2021年)春および同年秋以降に発生したラニーニャ現象によって、北半球全体で亜熱帯ジェット気流が平年よりも北寄りを流れたことが影響したとみられます。

また、気象庁では、2週間先までの地点ごとの最高気温、最低気温等を予測する「2週間気温予報」を毎日、顕著な天候について6日前までに注意を呼びかける「早期天候情報」を随時発表しております。今回のかなりの高温も事前に予測し、同年6月13日には北・東・西日本の各地方を対象に「高温」の早期天候情報を発表するなど、熱中症対策や健康管理、農作物や家畜の管理等への注意を呼びかけました。その後も、段階的に「高温に関する気象情報」や環境省との連携による「熱中症警戒アラート」等の情報を発表し、季節外れの猛暑への注意を呼びかけました。

今回の記録的な高温事例のように、本検討会では、大学・研究機関等の気候に関する専門家による最新の科学的知見に基づいた異常気象の詳細な要因分析を行っており、顕著な気象現象をもたらす大気の流れの仕組みの理解が深まることが期待されます。気象庁では、こうした知見を蓄積して、予報精度のさらなる向上に努め、社会・経済的な被害の軽減に繋げたいと考えています。

コラム

●最新の研究成果②

記録的な高温に地球温暖化が与えた影響―イベント・アトリビューションによる速報―

目の前の極端現象に対して地球温暖化がどの程度影響を与えていたかを数値で表す試みを「イベント・アトリビューション」(以下「EA」という。)と呼びます。気候モデルを用いて、地球温暖化が進行している現実の条件下におけるモデル実験と、産業化以降の人間活動による地球温暖化が起こらなかった想定下のモデル実験を大量に実施して比較することで、特定の極端現象の発生確率に対する地球温暖化の影響を定量化します。気象研究所では、文部科学省や大学等の研究機関と協力して、「地球温暖化対策に資するアンサンブル気候予測データベース(d4PDF)」を応用したEA研究を推進してきましたが、大量の気候シミュレーションを必要とするため、極端現象発生から結果が出るまでに数か月を要し、社会が求めるタイミングで迅速に情報発信ができないことが最大の課題となっていました。そこで、気象研究所を中心とする研究チームは、極端現象発生後に迅速にEAを実施するための新しい手法を考案し、トピックスⅢ-2(2)で述べた令和4年(2022年)6月下旬から7月初めの記録的な高温に初めて適用しました。この新しい手法は予測型EAと呼ばれ、シミュレーションに必要な海面水温や海氷の状態を気象庁の3か月予報データから得ることにより、EAに必要な大量のシミュレーションをあらかじめ用意することを可能とし、情報発信までにかかる時間を大幅に短縮することに初めて成功しました。

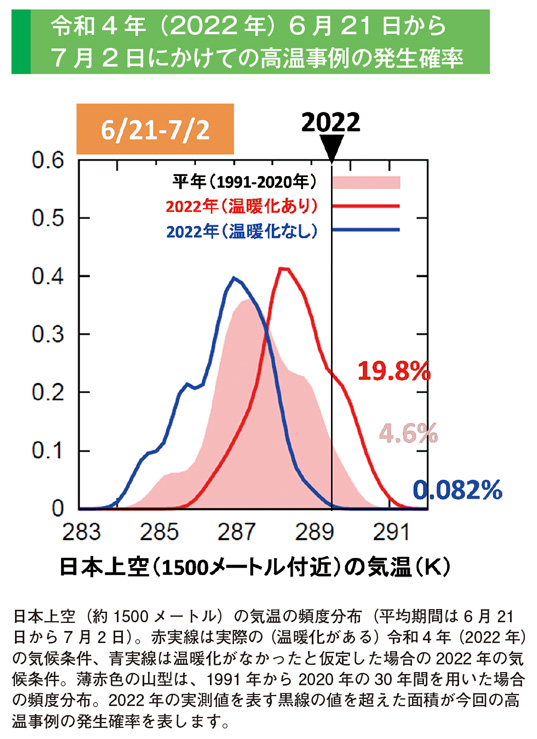

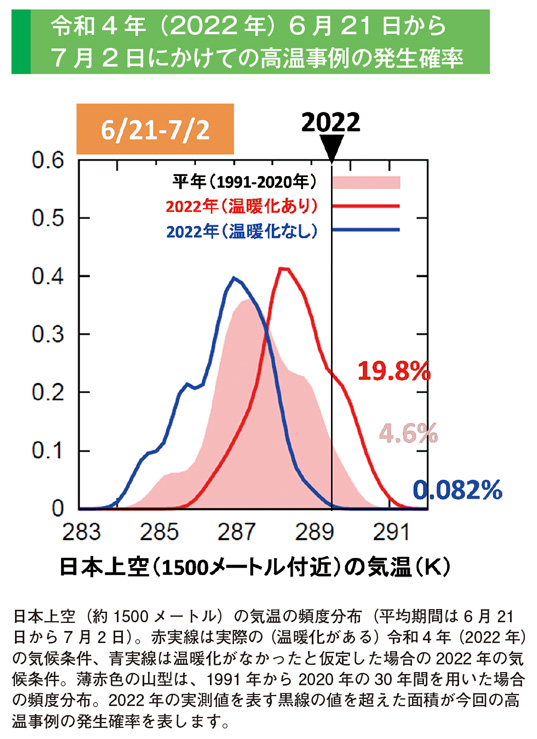

予測型EA手法を同年6月下旬から7月初めの記録的な高温に適用した結果、今回の高温事例が発生する確率が、同年の現実的な気候条件下では19.8%にまで高まっていたことが分かりました。この確率の高まりには、地球温暖化に加えて同時期に発生していたラニーニャ現象等が影響を与えていたものと考えられますが、地球温暖化の影響のみを取り除いた場合には、この確率が0.082%まで下がることが分かりました。これは、人為起源の地球温暖化がなければ1200年に1度しか起こり得なかった非常に稀な現象が、今夏の状況下では約5年に1度の頻度にまで上昇していたことを意味しています。

トピックスⅢ-2(2)にも述べられているとおり、この高温事例の直接的な引き金となったのが、日本上空の下層から上層までを覆っていた高気圧でした。この高気圧の張り出しに対する地球温暖化の影響も同じ手法で調査した結果、同年6月下旬から7月初めにかけての気圧パターンに対する地球温暖化の影響は非常に小さいことが分かりました。

EAの意義は、地球温暖化が極端現象に与える影響に対する国民一人一人の実感を促すことができる点にあります。今後も予測型EAの手法の改良を進め、国民一人一人が地球温暖化問題に向き合うきっかけとなる情報を提供します。

(3)令和4年(2022年)6月から8月の日本近海の海面水温の顕著な高温

気象庁では、日本近海を経度10度・緯度5度間隔に区切った10の海域について、海面水温の解析を行っています。

令和4年(2022年)の6月から8月の海域1から海域10の全海域を平均した日本近海の平均海面水温は、平年差+0.8℃(平年値(1991-2020年の平均値)との差)と、統計を開始した昭和57年(1982年)以降で、平成13年(2001年)、平成28年と並んで第1位タイとなりました。 特に、7月と8月は各海域で平年より高く、7月は海域2(北海道南東方)で、8月は海域8(東シナ海南部)で第1位となりました。

このように6月から8月の日本近海の平均海面水温が記録的に高くなったのは、日本付近は太平洋高気圧に覆われる日が多かったため、平年より日射量が多かったことや、風が弱かったこととともに、日本付近を通過した台風が少なかったため、台風周辺の強風に伴う蒸発、海面下の冷たい海水の引っ張り上げやかき混ぜによる海面水温低下の効果が小さかったことも要因である可能性があります。同じ期間の日本の平均気温もまた、夏(6月から8月)としては明治31年(1898年)の統計を開始以降2番目に高い記録となりました。

(4)黒潮大蛇行の継続期間が過去最長に

黒潮は、東シナ海を北上して九州と奄美大島の間のトカラ海峡から太平洋に入り、日本の南岸に沿って流れ、房総半島沖を東に流れる海流です。本州南方における黒潮の流路は、紀伊半島から東海沖で大きく離岸して流れる大蛇行流路と四国・本州南岸にほぼ沿って流れる非大蛇行流路の2種類に大別されます。黒潮がいったん大蛇行流路となると、多くの場合1年以上持続します。この大蛇行流路となっている状態を「黒潮大蛇行」と呼んでいます。気象庁では、以下の2つの条件を満たした場合、黒潮大蛇行と判定しています。

(1)潮岬で黒潮が安定して離岸していること(⇒潮岬近くの串本検潮所とその北東約15kmにある浦神検潮所との日平均潮位差が小さい状態が1か月程度続くこと)。

(2)東海沖(東経136~140度)での黒潮流路の最南下点が北緯32度より南に位置していること。

平成29年(2017年)8月には12年ぶりに黒潮大蛇行が発生しました。令和4年(2022年)12月下旬時点でも黒潮は大蛇行の状態が続いており、継続期間は5年5か月となっています。判定に十分な資料がある昭和40年(1965年)以降、黒潮大蛇行は今回も含めて6回発生しており(下表参照)、今回の大蛇行は、これまで最長だった昭和50年8月から昭和55年3月まで続いた4年8か月を超え、過去最長となっています。

黒潮の流路は、船舶の経済的な運航コースや、漁場の位置や魚種、沿岸の海洋環境にも影響を与えます。また、黒潮大蛇行時には、黒潮や黒潮から分かれた暖水の影響で、東海地方から関東地方にかけての沿岸で潮位が上昇しやすくなります。台風や低気圧が接近した場合はさらに潮位が高くなり、低地で浸水等の被害が生じる可能性がありますので、注意が必要です。

気象庁では、今後も黒潮流路の変動を注意深く監視していきます。

トピックスⅢ-3 世界で発生した顕著現象

(1)世界の異常気象

ア.2022年に発生した主な異常気象

社会経済活動の国際化により、世界各国で発生する異常気象が、その国だけでなく、日本の社会経済にも大きな影響を与えるようになっています。このため、気象庁では世界の異常気象等に関する情報を逐次提供しています。

令和4年(2022 年)にも、世界各地で、人的・経済的被害を伴う異常気象が多く発生しました。例えば、7月には、ヨーロッパで顕著な高温となりました。イギリス東部のコニングスビー(Coningsby)で7月19日に日最高気温40.3℃を観測し(令和4年7月19日の日最高気温の分布図)、英国の国内最高気温を更新したとイギリス気象局から報じられました。このほか、スペイン南部のコルドバでは、7月12日、13日に最高気温43.6℃、フランス西部のナントでは、7月18日に最高気温42.0℃を観測しました。また、スペイン、ポルトガル、フランスでは大規模な山火事が発生したと欧州委員会(EC)から報じられています。

同年7月12日から20日における大気の実況図をみると、偏西風の蛇行に伴ってヨーロッパ西部付近では背の高い高気圧に覆われたことがわかります。一連の顕著な高温をもたらした要因として、この高気圧に加え、南からの暖かい空気の流入や強い日射の影響で、地表付近の気温が上昇しやすかったことが考えられます。なお、顕著な高温の背景には、地球温暖化に伴う全球的な気温の上昇傾向も影響したと考えられます。

その他、同年7月から8月にパキスタン及びその周辺で発生した大雨による洪水や、同年9月下旬から10月上旬に米国南東部から東部に大きな影響を与えたハリケーン等、大きな人的・経済的被害をもたらした気象災害が発生しました。

イ.異常気象情報の提供内容の改善

令和4年(2022年)夏のヨーロッパの熱波のような、影響が甚大な異常気象が発生した際には、その時の気象実況や要因分析の結果をまとめ、世界の異常気象速報(臨時)として発表しています。これに加えて、気象庁では、世界各地で起きた異常気象や気象災害の概要をまとめ、年・季節・月・週ごとに発表しています。

このうち、毎週水曜日に発表している、「世界の週ごとの異常気象(全球異常気象監視速報)」について、令和4年(2022年)6月29日から、以下の2点について、提供内容を改善しました。

改善点の1つ目は、観測データの提供です。従来から提供していた、世界の異常気象や気象災害の概要に加え、異常気象が発生した地点毎の観測データや平年差等をHTML及びCSV形式ファイルで新たに提供しています。また、これらのデータから「世界の天候データツール(ClimatView)」を通じて、容易にグラフ等で閲覧できるようにしました。

改善点の2つ目は、異常気象の発生地点の位置を示す分布図の提供です。高温・低温・多雨・少雨の異常気象が発生した地点を地図上に表示することで、世界で起きた異常気象をひと目で確認できるほか、異常気象の地域的な拡がりについてもより詳細に把握できます。

これらの新たな提供内容は、作物生産地や世界各地における邦人の活動拠点における異常気象発生状況の確認、異常気象による各種産業への影響調査等への活用が期待されます。

(2)大気中の主要な温室効果ガスの濃度が観測史上最高に

~令和2年(2020年)から令和3年(2021年)の大気中メタン濃度の記録的な増加~

気象庁が運営を担う世界気象機関(WMO)の温室効果ガス世界資料センター(WDCGG)の解析では、大気中の主要な温室効果ガス(二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)及び一酸化二窒素(N2O))の増加が続いており、令和3年(2021年)の世界平均濃度はいずれも観測史上最高を更新しました。特に、大気中メタン濃度の令和2年からの増加量は、解析期間で過去最大となりました。メタンは1分子当たりの温室効果が二酸化炭素の約27.9倍もあり、自然起源や人為起源ともに放出量も多いことから、二酸化炭素に次ぐ代表的な温室効果ガスとして大気中濃度の監視が重要とされています。WDCGGにおいて世界的な濃度の把握が可能となった1980年代半ば以降は、大気中のメタン濃度は季節変動を伴いながら上昇を続けてきましたが、平成11年(1999年)から平成18年にかけては濃度増加が停滞し、平成19年以降は再増加しました。令和3年の大気中メタンの世界平均濃度は、工業化以前(寛延3年(1750年))の約2.6倍の1908 ppbまで増加し、令和2年から令和3年までの大気中メタン濃度の増加量は、解析期間で最大の18 ppbとなりました。同様の傾向は気象庁の国内観測点(綾里、南鳥島及び与那国島)でも見られており、綾里及び南鳥島における同期間の大気中メタン濃度の増加量(それぞれ16 ppb及び19 ppb)は観測史上最大、与那国島は13ppbで過去第3位の増加量となりました。

CSVファイル[12KB]

CSVファイル[15KB]

この記録的なメタン濃度増加量に関して、WMOは、メタン放出量の年々変動が人為起源排出量増加の長期的傾向に重なっている可能性があると指摘しています。大気中に放出されるメタンの約40%は自然起源(湿地やシロアリ等)であり、人為起源(畜産、稲作、化石燃料採掘、埋め立て、バイオマス燃焼等)によるものは約60%です。最近の研究成果では、メタン濃度の増加において微生物起源のメタン放出の支配的な寄与が示唆されており、熱帯域湿地からのメタン放出は気温と降水パターンの変化に敏感で、エルニーニョ・南方振動(ENSO)の影響を受けやすいことが知られています。また、令和2年(2020年)に始まったラニーニャ現象は、最近の記録的なメタンの濃度増加率の上昇に寄与している可能性が示唆されています。

他方、メタンは二酸化炭素と比べて大気中での寿命が大幅に短いことから、メタン排出量の削減により地球温暖化対策への速やかな効果が期待され、二酸化炭素の長期的な排出削減と併せて実施することが、地球温暖化を緩和するために重要です。気象庁としても、温室効果ガスの観測・解析やWDCGG等の国際的な活動を通じて、世界的な温室効果ガス濃度の監視に貢献していきます。

コラム

●下層雲が地球温暖化を加速させることを説明する新しい推定指標

亜熱帯や中緯度の海洋上に広く分布する下層雲(雲頂が約3キロメートルより低い雲)は、海面に比べて太陽光を効率よく反射し、地球を冷やす効果を持ちます。世界の多くの気候モデルは、地球温暖化時に下層雲の被覆率(雲量)は減少すると予測していますが、その減少の程度に依存して、地球温暖化がどの程度加速されるのかが変わります。しかし、下層雲は複雑な物理過程の微妙なバランスで形成・維持されているため、気候モデルによる再現や予測が難しく、地球温暖化予測の不確実性の主要因となっていました。こうした中、気象研究所を中心とする研究チームは、雲頂エントレインメント(上空の乾いた大気が雲頂から取り込まれると、雲粒が蒸発して冷却されることで気塊が沈み、雲層が消滅する)という物理過程に基づいて気温や湿度の鉛直分布を定式化した推定指標が、下層雲量の地球温暖化時の減少を非常によく説明できることを明らかにしました。気温や湿度の地球温暖化時の変化は、下層雲量の変化よりも信頼性が高いため、この指標を用いることで予測の不確実性の幅を狭めることができます。本研究成果は国際学術誌の米国科学アカデミー紀要(PNAS)に掲載され、学術界で大きく注目されました。

◆ トピックス ◆

Ⅳ 大雨・洪水・高潮等の情報の改善

トピックスⅣ-1 防災気象情報に関する検討会について

気象庁では、シンプルでわかりやすい防災気象情報の再構築に向け、防災気象情報全体の体系整理や個々の情報の見直し、受け手側の立場に立った情報への改善等の検討を行うため、令和4年(2022年)1月から、学識者、報道関係者等からなる「防災気象情報に関する検討会」を開催しています。

(1)防災気象情報の体系整理にかかる方向性

近年のICTの進展や警戒レベルの導入、防災気象情報の利用者のニーズや利用形態の多様化を踏まえ、本検討会では、国等が提供する防災気象情報はどこまでをその役割とすべきか、原点に立ち返って考えるところから検討を始めました。そして、とるべき防災対応が防災気象情報の受け手や状況に応じて多岐にわたるなか、防災気象情報はそれらの防災対応のトリガーとなることから、「防災気象情報とは、気象現象の正確な観測及び予測に閉じるのではなく、どのような状況になり得るか(いま何が起きているのか、今後どうなるのか、いつからいつまで危険なのか、どの程度の確からしさでそのようなことが言えるのか)という情報を科学的に迅速に伝えることで、情報の受け手の主体的な判断や対応を支援することが役割である」と整理し、令和4年(2022年)9月、中間とりまとめを公表しました。

上述のとおり、防災対応は多岐にわたるため、防災気象情報は、避難行動にとどまらず、社会経済活動に大きく関わる様々な判断を支援する情報であるとも言えます。その役割を果たすため、誰もが直感的に状況を把握し対応を判断できるよう、まずは「対応や行動が必要であることを伝える簡潔な情報」が必要です。一方で、納得感を伴わなければ、簡潔な情報だけではなかなか具体的な対応や行動につながらないため、「対応や行動が必要な状況であることの背景や根拠となる、現在の気象状況とその見通しを丁寧に解説する情報」も必要です。加えて、防災気象情報への多様なニーズに対しては、国等だけでなく社会全体で応えることが有効であると考えられることから、それらの活動を支えるため、利用者が自ら、または民間事業者等を通じて、防災気象情報の基礎となるデータを用いて容易にカスタマイズできるような環境整備を進めていく必要があるとの認識を共有しました。

(2)防災気象情報の体系整理にかかる検討課題

(1)で述べた簡潔な情報には、避難等のとるべき行動に対応する警戒レベルと紐づけられた「警戒レベル相当情報」と、避難行動とは別に社会経済活動に大きく影響する気象現象に対応するための、様々な判断を支援する情報等があります。警戒レベル相当情報は、気象現象(要因)そのものではなく、それにより発生しうる災害を見据えて警戒を呼びかける情報です。土砂災害のように極めて局所的なものや、高潮災害のように台風の進路や速度のわずかな違いによって被害が生じうる場所や時間帯に大きな違いがでるもの等、災害ごとに性質が異なるため、各レベルに最適な基準を設定し、警戒レベル相当情報全体を分かりやすく整理する必要があります。この整理には技術的な検討を伴うため、本検討会の下にサブワーキンググループを設けて検討を進めることとしました。また、警戒レベル相当情報とは別に、避難行動を求めるものではないが、人の命を守るために迅速な対応を要したり、生産活動や生活に大きく影響したりする気象現象に関する情報についても、その現象の特徴やタイムラインも踏まえた危機感の伝え方等を様々に検討していきます。

(1)で述べた丁寧に解説する情報については、現在提供している全般/地方/府県気象情報をより充実させ、使いやすい形に発展させていくことが考えられます。過去の顕著な災害事例の引用、線状降水帯のようなキーワードの使用等のあり方や、情報の整理・統合について検討し、容易に使える情報を目指します。

(3)防災気象情報の最適な活用に向けて

適切な防災対応の実現には、防災気象情報の改善だけでなく、それら活用の最適化に向けた平時からの取り組みが必要です。従来の防災気象情報の普及啓発にとどまらず、例えば、過去情報のアーカイブ、平時でも大雨等の切迫感をもって活用できるコンテンツの充実や訓練の実施等、平時に、緊急時を想起しながら、防災気象情報やそれを活用した対応に関する知見を積み上げられるような環境構築の重要性、加えて、防災気象情報の内容や活用方法の説明等、防災気象情報の普及啓発を進めることの重要性について認識を共有しました。

このように、本検討会では、まずは防災気象情報の基本的な役割、位置づけを検討したうえで、「対応や行動が必要な状況であることを伝える簡潔な情報」と「その背景や根拠を丁寧に解説する情報」の2つに大別する認識を新たにしました。今後、(2)、(3)に述べた取り組みや、様々な防災対応や利用ニーズを想定した民間も含めた情報提供についても、引き続き検討を進めていきます。

コラム

●防災気象情報に関する検討会 サブワーキンググループに寄せて

防災気象情報に関する検討会サブワーキンググループ座長

(静岡大学防災総合センター 副センター長 教授)

牛山 素行

「わかりやすい防災気象情報を」 おそらく、気象情報に関わるほとんどの人がこう考えるのではなかろうか。高精度でだれもが的確に理解できる防災気象情報ができればと筆者も心から願うが、そのための「うまいやり方」がどこかにあるわけではない、ということも痛感している。

情報を「わかりやすく」するために、情報を要約することがよく考えられる。しかし、情報を要約するということは、情報量を減らすことでもある。情報量の「減らし方」次第では、本来必要な情報がそぎ落とされ、あらたな誤解を生むようなことも考えられる。たとえば「顕著な大雨に関する気象情報」が発表された際、気象庁ホームページ「雨雲の動き」画面等でいわゆる線状降水帯の雨域が赤楕円で表示されるが、あれは「複雑な形状をした線状降水帯」という情報を楕円という形で要約したものと言える。確かに「わかりやすく」なるとは思うが、楕円から外れた場所での豪雨の危険性という情報が軽視される懸念もある。情報利用者に赤楕円の範囲外であれば安全だと捉えられる傾向があるとの調査(本間、2021)があり、実際の豪雨災害時に「線状降水帯の楕円にかかっていないからまだ大丈夫だと思っていた」との自治体関係者の声を筆者自身も聞いている。

また、防災気象情報はわかりやすければそれでよいわけではない。技術の進歩により「新しい気象情報」が出せるようになったとしても、その情報が出た場合にどのような災害(自然現象ではなく社会的な被害という意味で)が起こりうるのかの客観的・具体的な説明がないと「防災のための情報」としては使い物にならないのだが、これがなかなか難しい。たとえば天気予報の精度評価に使う「スレットスコア」のように、防災気象情報についてもその情報が出た際に何らかの被害が出たか否かを評価したいが、どのような被害がいつ、どこで発生したのかといった情報の整理と防災気象情報との突合が、実は容易にできるものではないという問題にぶつかる。

気象災害につながる様々な現象の時空間的な特性が微妙に異なる上に、それぞれの現象に対し異なる部署が歴史的に様々な取り組みを重ねてきたこと(それは必要なことであり、間違ったことをしてきたわけではないが)が情報の「わかりやすさ」を難しくさせる面もある。たとえば危険性の度合いを分類する際、ある現象に対しては「わかりやすい」分類が、別の現象に対してはうまくあてはまらないといったことは、具体的な整理を考えていくとしばしば直面する。また、これまで構築されてきた情報体系を乱暴にいじると、改善のはずが逆に大きな混乱を招くことも懸念される。

「防災気象情報に関する検討会サブワーキンググループ」では、防災気象情報に関わる様々な側面に目を配りつつ、こうした問題に取り組んできた。誰もが納得するような「わかりやすい」情報体系の構築はなかなか難しいが、現状の混沌とした状況を少しでも整理できればと願っている。

引用文献:本間基寛「線状降水帯情報に対する住民の受け止め方に関する調査」日本災害情報学会第23回研究発表大会予稿集、pp.8-9、2021

トピックスⅣ-2 防災気象情報を支える技術開発

(1)全球モデルの高解像度化

台風に伴う大雨、暴風、高潮等の予測精度を向上させ、防災気象情報を改善していくためには、数値予報モデルによる台風の進路(位置や進行)や強度(中心気圧)の予測をより良くすることが必要です。台風は熱帯から中緯度までといった広範囲の風の流れの影響を受けるため、その進路の予測においては、地球全体の大気を予測する「全球モデル」が中心的役割を担っています。

全球モデルによる台風進路の予測精度向上は、気象庁が「2030年に向けた数値予報技術開発重点計画」で示した目標の一つである「台風防災」の基本となります。気象庁では、台風進路予測等の精度向上を目指して、令和5年(2023年)3月に全球モデルの水平解像度を20キロメートルから13キロメートルに高解像度化しました。この高解像度化は平成19年(2007年)以来となりますが、全球モデルを高解像度化する際には、単に地形や大気のメッシュを細かくするだけではなく、モデル内での雲や降水等の計算方法についても解像度に適したきめ細かな改良が併せて必要となります。この高解像度化によりモデル内の地形は標高の起伏や海岸線等これまでより明瞭に表現されます(上図)。今回の更新では、この高精度な地形表現に併せて、雲による光や熱の反射・吸収の改良、大気と地表面の間の摩擦の取り扱いの改良等の改善を行いました。

全球モデルの更新により、台風進路予測や降水予測の精度が向上した例として、下図に令和3年(2021年)台風第14号の予測結果の変化を示します。この事例では、更新後の台風進路予測が実際の台風進路に近づいたことや、高解像度化により降水の表現が向上したことで、降水予測が観測と近い場所で強まっているなど改善しています。

(2)高潮の早期注意情報を支える技術~日本域台風時高潮確率予報システム~

気象庁では、5日先までに起こりうる警報級の現象の発生確率を予測し、大雨、大雪、暴風、波浪の警報級の現象が予想されるときには、その可能性を「早期注意情報(警報級の可能性)」として発表しています。

高潮については、台風をはじめとする低気圧の僅かな進路や勢力の違いによって発生する場所や規模が大きく変わるため、これまではその発生確率を適切に捉えることは困難でしたが、高潮予測技術の改善により、台風に伴う高潮予測の精度が向上し、また、台風以外の要因による高潮も含め警報級の高潮となる可能性をより具体的に評価することが可能となったことから、令和4年(2022年)9月8日に高潮についての早期注意情報の運用を開始しました。

高潮予測技術の改善の1つとして、「日本域台風時高潮確率予報システム」の開発があります。(次ページ表)。日本域台風時高潮確率予報システムでは、まず台風予報円の情報を基に、台風進行の横方向に進路を等間隔にずらした計21通りの台風進路を作成し、21通りの高潮予報計算を高潮モデルで実行します(下図)。その後、台風進行速度の不確実性について、高潮予報結果の時間をずらす処理を実施することにより21×21=441通りの高潮予報を作成し、更には潮汐も加算することで、高潮確率予報を作成します(次ページ図)。この様に、441通りという非常に数多くの計算を行うことで、台風進路の僅かな違いによる高潮の規模の違いや、台風進路の不確実性に伴う高潮予測の不確実性を評価することが可能になりました。

◆ トピックス ◆

Ⅴ 火山に関する情報の改善

トピックスⅤ-1 火山噴火等による潮位変化に関する情報の改善について

令和4年(2022年)1月15日に発生した南太平洋トンガ諸島のフンガ・トンガ-フンガ・ハアパイ火山の噴火による潮位変化を踏まえ、火山噴火等による潮位変化に関する情報発信の運用改善を行いました。

(1)トンガ諸島の火山噴火時の対応の課題とメカニズム

フンガ・トンガ-フンガ・ハアパイ火山の大規模な噴火への一連の対応では、潮位変化が観測され始めた時点ではそのメカニズム等が明らかではなかったため、津波警報等の発表までに時間を要したことや、火山噴火の発生から津波警報等の発表までの間の情報発信が不十分だったこと等の課題がありました。

そのため、同年2月から3月にかけて、津波・火山・海洋の専門家を交えた「津波予測技術に関する勉強会(座長:佐竹健治 東京大学地震研究所教授)」を開催し、今般の潮位変化は、大規模噴火に伴う気圧波の伝播等によって生じたことや、このうち最も伝播速度が速い気圧波は秒速約300メートルで伝わったラム波(大気と地面や海面との境界に捕捉されて伝わる波)であり、これに伴う潮位変化が日本では最初に発生したと考えられること等をとりまとめました。

(2)火山噴火による潮位変化に関する情報のあり方の検討

本勉強会で得られた潮位変化のメカニズムの知見等を基に、令和4年(2022年)5月から6月にかけて、津波・火山・防災情報の専門家やメディア、関係省庁からなる「火山噴火等による潮位変化に関する情報のあり方検討会(座長:佐竹健治 東京大学地震研究所教授)」を開催し、火山噴火により発生した気圧波に起因する潮位変化に関する情報のあり方を検討しました。

本検討会が同年7月27日にまとめた報告書では、火山噴火により発生した気圧波に起因する潮位変化のような稀な現象については、平時から正しく理解していただくことは困難であることから、通常の地震による津波より丁寧な解説や情報提供を行い、住民や自治体等の防災対応につなげていくことが最も重要であるとされました。

そして、火山噴火により発生した気圧波に起因する潮位変化に対しての情報提供は、

・津波警報・津波注意報の仕組みを活用し、注意警戒を呼びかける。

・防災対応には理解のしやすさが重要で「津波」として情報提供する。

ことが提言され、それを受けて情報提供の流れを以下のとおりとしました。

・噴煙高度約15,000メートル以上の大規模噴火が観測された場合に、当面、「遠地地震に関する情報」を活用し、潮位変化を「津波」と呼称した上で、その発生可能性について情報発表する。

・気象衛星ひまわりによる解析で、明瞭で広範囲に伝播する気圧波が観測された場合、「津波発生の可能性が高まった」という内容を含む情報を発表する。

・国内での潮位の観測値が津波警報や津波注意報の基準を超えたタイミングで、津波警報・注意報を発表することを基本とする。ただし、明瞭な気圧変化を観測し、それに整合するタイミングで明瞭な潮位変化を観測した場合等、その時点で得られている津波の要因となる観測結果と矛盾しない明瞭な潮位変化を観測した場合には津波注意報を発表し、観測値が基準を超えたタイミングで津波警報を発表する。

・気圧波(ラム波)の到達予想時刻を超えた時刻に情報を発表する場合は、津波の観測結果を情報の内容に含める。その際、潮位変化が観測されていない場合は、引き続き注意を継続するよう呼びかける。

・気圧波(ラム波より遅い内部重力波)によって生じる潮位変化が観測されなければ、津波の心配はないと言える(地形変化等による潮位変化の可能性は別途考慮する)。

同年12月4日には、7月に改善を行って以降で初めて、インドネシアのスメル火山で噴煙高度が約15,000メートルまで達する大規模噴火が発生しました。この際に気象庁は「遠地地震に関する情報」により、大規模噴火が発生したことや海外および国内での観測点における有意な潮位変化の有無などについて情報発信を行いました。幸いにも潮位変化は確認されず、津波警報等の発表には至りませんでした。

フンガ・トンガ-フンガ・ハアパイ火山の噴火後、気象衛星ひまわりが10分毎に観測した画像に特殊な処理を加え、地球規模で同心円状に広がる明瞭な気圧波の伝播を捉えました。これは、気圧を直接観測しているものではなく、気圧変化に伴う輝度温度の時間的な変化を可視化したものです。輝度温度変化と気圧変化の量的な関係が明らかではないことから定量的な評価は困難ながら、広範囲に広がる気圧波を迅速に検知する上で有効な手段と言えます。

また、本検討会では、火山噴火による気圧波以外にも山体崩壊等の様々な要因で津波が発生する場合があることから、火山現象や地震により発生する潮位変化に対する情報発表シナリオ及び防災上の留意事項についても取りまとめられました。

特に、このような発生頻度が低い稀な現象であっても、適切な防災対応につなげるためには、

・予測困難で突発的に発生することがある旨を周知する。

・典型的な情報発表シナリオやとるべき行動について解説・情報提供する。

といった平時の普及啓発のほか、現象発生時には観測結果を基に津波警報・注意報を発表するとともに、現象の説明や典型的な情報発表シナリオを示すなどした記者会見等での丁寧な解説が重要であるとされています。

これを受けて、平時からの周知として「地震や火山現象等に伴い発生する津波」のページを気象庁ホームページ※2に公開して平時からの知識の周知に努め、火山噴火等が原因となる潮位変化による災害を軽減する取り組みを行っています。

さらに、気象業務法の改正によって、火山現象による潮位変化を法律に明確に位置付けて、的確に津波警報・注意報を発表するとともに、中長期的な課題とされた「遠地地震に関する情報」の名称変更、潮位変化の可能性がある噴火の絞り込み、沖合の津波観測点の活用等についても技術開発や検討を進めていきます。

※2 https://www.data.jma.go.jp/eqev/data/tsunami/various_causes.html

トピックスⅤ-2 噴火警戒レベルと火山防災協議会

噴火警戒レベルとは、火山活動に応じた「警戒が必要な範囲」と「とるべき防災行動」を5段階に区分した指標です。火山周辺の住民、観光客、登山者等のとるべき防災行動と火山の状況を速やかに把握し、市町村等の防災機関があらかじめ合意した防災対応を迅速に行えることを目的としています。平成19年(2007年)以降、順次運用を開始し、令和4年(2022年)3月には活動火山対策特別措置法に基づき、火山防災協議会が設置されている49活火山すべてで運用となりました。

噴火警戒レベルの引上げ・引下げの運用は、レベルごとに想定する火山活動に基づいてそれぞれの火山であらかじめ定めた判定基準により、各地域の火山監視・警報センターが担っています。噴火警戒レベルやその判定基準は、火山活動に関する知見の蓄積に基づき随時見直しを行っておりますので、火山周辺の住民、観光客、登山者の皆さまには、気象庁ホームページに掲載する最新の情報に注意していただきますようお願いします。

気象庁では、わかりやすい情報を発信するための噴火警報文の改善や、49活火山すべてで噴火警戒レベルが導入されたことを契機に、火山防災協議会とも協力して噴火警戒レベルや火山災害に関する知識の普及啓発等、火山災害を軽減するための取り組みを進めています。

コラム

●火山防災協議会における普及啓発活動の取り組み

京都大学名誉教授(九重山、鶴見岳・伽藍岳、阿蘇山、霧島山火山防災協議会委員(火山専門家))

鍵山 恒臣

噴火警戒レベルは、台風情報などに比べると、一般の国民の皆さんには少し遠い存在かもしれません。しかし、火山活動の状況がひんぱんに変わっている活火山近傍の自治体にとっては、必須の情報となっています。

たとえば阿蘇山では、火山活動がやや活発となって火口周辺1㎞付近に被害をもたらす噴火の可能性がでてくると、噴火警戒レベルは2になります。すると、その結果が全国的に報道され、火口から7~8㎞離れた旅館・ホテルなどの予約キャンセルが出てしまうということを繰り返してきました。風評被害を防ぐには、まず現在の火山活動のリスクがどれくらいかを冷静に知ることが重要です。気象庁が出す情報には、どの範囲が危険かといった情報が含まれています。近年、周辺自治体関係者は、このことを理解したうえで、住民や観光客がどの範囲に立ち入ってはいけないのかを分かりやすく発信する努力を続けてきました。こうした努力の積み重ねによって、最近の阿蘇山では過剰な反応は少なくなってきました。火山防災協議会における日頃のやり取りが、こうした健全な状況を作り出してきたと言っても過言ではありません。

2022年11月、阿蘇山では、有史時代には発生したことのない大規模噴火を想定した防災訓練が行われました。その時に、気象庁はどのような情報を出すか、情報を受け取った自治体、関係機関はどのように対応していくべきかなどがワーキンググループで検討されました。大分県でも、2022年7月に鶴見岳・伽藍岳で初めて噴火警戒レベルが2に引き上げられ、火山防災協議会の役割が重要であると認識されました。こうした顔が見える関係の中で、より強固な防災体制が構築できると思います。

トピックスⅤ-3 火山噴火予知連絡会の体制変更について

(1)火山噴火予知連絡会が将来的に目指すべき体制 ~「あり方検討作業部会」における検討結果

火山噴火予知連絡会(事務局:気象庁。以下「予知連」という。)は、昭和49年(1974年)に以下の3つの任務を掲げて発足して以降、我が国の火山対策を推進する中核的役割を担い、平成12年(2000年)の有珠山噴火をはじめとする火山防災対応に大きく貢献してきました。

○関係諸機関の研究及び業務に関する成果及び情報を交換し、それぞれの機関における火山噴火予知に関する研究及び技術の開発の促進を図ること。

○火山噴火に関して、当該火山の噴火現象について総合判断を行い、火山情報の質の向上を図ることにより防災活動に資すること。

○火山噴火予知に関する研究及び観測の体制の整備のための施策について総合的に検討すること。

しかし、国立大学や国立試験研究機関の法人化等、近年の予知連参画機関を取り巻く情勢の変化から、今後もその任務を発足当初の仕組みで果たしていくことが困難となっていました。このため、令和元年度(2019年度)に「火山噴火予知連絡会あり方検討作業部会」(主査:森田裕一 東京大学名誉教授。以下「作業部会」という。)を予知連の下に設置し、火山国日本において火山調査研究を推進して、その成果を今後も防災に役立てるための持続可能な体制に向けた検討が進められてきました。そして、令和4年8月24日、これまでの検討結果が作業部会の最終報告として公表され、予知連が将来目指すべき体制について提言がなされました。

提言では大きく分けて2つの提案が述べられています。1つ目は、予知連発足当時からの3つの任務は継続することとし、予知連の役割について明確化した上で3つの独立した会議体を予知連の下に置き、それらを連携して火山防災情報の高度化を推進することです。2つ目は、1つ目の提案を踏まえつつ、予知連以外の既存の会議体や他省庁の取り組みとの連携を推進することを将来的に目指すことです。

(2)令和5年度(2023年度)からの当面の火山噴火予知連絡会の体制

作業部会の提言を受け、当面の新体制について、「火山噴火予知連絡会あり方報告の具体化作業部会」(主査:井口正人 京都大学防災研究所教授) を開催して検討を進めてきました。令和4年(2022年)12月27日に、この検討結果が「あり方報告の具体化作業部会報告」として取りまとめられ、令和5年度からの体制が示されました。この提言を受け、予知連の下に3つの会議体を設置します。

火山活動評価検討会:平時の火山活動評価を行います。大学等の研究者の平時の負担を軽減するため、気象庁主体で運営し、定期的な会合は開催せず、火山活動の状況によって必要な場合に、臨時で地域会合を開催します。

火山調査研究検討会:平時の研究等成果の情報交換と研究・観測体制整備の検討を行い、火山噴火災害検討会の活動に備え、平時の知見の蓄積等を行うこととします。当面は検討会を始めるための準備作業を進めます。

噴火災害特別委員会:上記2つの検討会の成果に基づき、大規模な火山噴火災害対応にあたります。気象庁をはじめとする関係行政機関と大学等の研究者がオールジャパンの体制で火山噴火災害対応にあたります。

上記のほか、相互に独立したこれらの会議体を有効に機能できるような情報共有の場を提供するために、定期的な会合を当面年2回開催します。また、必要に応じて、総合観測班あるいは調査観測班を設置できることとしています。

令和5年度(2023年度)からの予知連の新体制においては、平常時には気象庁が主体的に火山活動評価を実施する体制となるとともに、火山災害発生時もしくはそのおそれがあるときには、関係行政機関や大学等の研究者が一丸となって火山災害対応にあたる体制となることにより、今後の火山防災対策がより一層充実して推進されることが期待されます。

◆ トピックス ◆

Ⅵ 気象情報が社会で活用されるために

トピックスⅥ-1 気象分科会提言

(1)交通政策審議会気象分科会「DX社会に対応した気象サービスの推進」(提言)

気象情報・データは、全国を面的かつ網羅的にカバーするとともに、過去から将来予測に至る内容を含むビッグデータとしての特性を有しています。近年、進化したデジタル技術が社会経済活動をより良い方向に変化させる「デジタル・トランスフォーメーション(DX)」という概念が注目される中、気象情報・データはDX社会におけるデジタル技術を活用したサービス提供やビジネスモデル開発において基盤的なデータセットとして非常に重要な要素であり、今後、他業界のデータと組み合わせて意思決定や判断を行うサービスが一層発展していくと考えられます。

こうした状況を踏まえ、交通政策審議会気象分科会では、気象情報・データが社会のソフトインフラとして活用されるため、民間気象事業者等を中心とした気象サービスのあり方とそれに対する気象庁の推進策について審議を重ね、令和5年(2023年)3月に「DX社会に対応した気象サービスの推進」(提言)を公表しました。

本提言では、気象情報・データの作成から流通、利活用までの各フェーズにおける推進策として、気象庁は民間事業者等による気象情報・データの提供に関する制度の見直しや利活用促進等の取り組みを進めていくべきであるとされています。

分科会での議論を受けて気象庁では、民間事業者等による社会のニーズに対応した高解像度・高頻度の予報サービスの提供が可能となるよう、気象予報士が予測手法や予報を事前及び定期的に確認することにより技術的な裏付けを確保しつつ、予報作業手順において機械化・自動化できる範囲を拡大することも可能とするため、気象予報士の設置人数を緩和する制度改正を令和4年12月に実施しました。また、土砂崩れ・高潮・波浪・洪水の予報業務の許可について、最新の技術を踏まえた許可基準の最適化等を図るため、気象業務法の改正等による制度改善の取り組みを進めています。

今後も気象庁では、最新の技術に対応した、民間事業者等における観測や予報に関する制度の見直しや、気象情報・データへのアクセス性の向上、気象情報・データの高度な利活用促進等に継続して取り組み、社会的課題の解決や社会経済活動のさらなる発展に一層貢献してまいります。

(2)気象データアナリスト育成講座

前述のDX社会に対応した気象サービス推進には気象に関する技術や知見を有する人材が必要であり、気象庁では、令和2年度より気象・データサイエンス・ビジネスの各分野について学ぶことができるデータ分析講座「気象データアナリスト育成講座」を認定する取り組みを開始しています。ここでは、その講座の修了者の方々から、受講の感想や今後の気象データ活用について紹介していただきます。

コラム

●気象予報士から気象データアナリストへの第一歩

株式会社ハレックス ビジネスソリューション事業部 業務部 業務課

気象予報士 山田 利恵

弊社では気象情報の提供のみならず、気象データとお客様のデータを分析して関係を見つけるなど、気象データを活用したご提案をしています。私も気象予報士として気象予測業務に従事する傍ら、データ分析の業務に携わっています。

データサイエンスを学ぶことは現在の業務に活用できると考え、気象データアナリスト育成講座を受講しました。機械学習やAIについては受講して初めて学び、今後この分野についても積極的に社内で活用していきたいです。

気象データには様々な特性や種類があります。そこからお客様のデータに組み合わせる最適な気象データをご提案できることが、気象の知見をもつ気象予報士、そして気象データ活用の知見をもつ気象データアナリストの強みだと考えています。

今後も気象データの活用事例を増やし、お客様のビジネスにおいて『もっと売上を伸ばしたい』、『無駄を省きたい』、『しっかり守りたい』といった課題解決に取り組んでいきます。

コラム

●気象データアナリストとして気候変動対応にアプローチ

MS&ADインターリスク総研株式会社 リスクマネジメント第五部 サステナビリティ第一グループ

気象予報士 塚本 陸

気象と社会活動は切っても切り離せない関係にあります。災害や天候デリバティブなど、気象が社会経済に与える影響は大きく、気象データを活用した課題解決に可能性を感じたため、気象データアナリスト育成講座の受講を決めました。講座では統計の基礎からコーディング、レポーティングまで、一連の分析スキルを身につけることができ、特にややクセのある気象データのハンドリングを学べたことは有意義でした。

私は現在、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)の対応支援や気候変動に伴う自然災害リスク定量評価に携わっています。気候と気象は似て非なるものですが、気象データは気候の分野でも使われています。先般、文部科学省と気象庁の主導のもと「気候予測データセット2022」が公開され、気候変動への門戸は格段に広がりました。このようなデータセットと講座で得た知見を活かし、より示唆に富んだ分析や充実したサービスの提供につなげたいです。

(3)季節予報サービスにおける気候情報の活用可能性

気象庁では、気候情報(天候の見通しや監視のデータ)の利活用促進を目的として、利用者との対話を通じ、その活用実態やニーズ把握を進めています。令和4年(2022年)1月には、気象事業者の方々と会合を開き、気候情報を活用した気象サービスの現状や可能性を議論しました。その結果、当庁による3か月予報の精度向上と事業者による活用促進が今後の課題で、官民の連携がカギと相互に理解できました。ここでは、会合で説明いただいた内容を紹介します。

コラム

●企業コンサルタントでの気象情報活用の現状と今後について

一般財団法人 日本気象協会

社会・防災事業部 気象デジタルサービス課 シニアアナリスト

小越 久美

弊社での季節予報を使ったサービスで、活用が進んでいるのが製造業です。製造業の生産計画は半年から1年前に立てられることが多く、季節予報は最大の関心事です。多くの製造業が前年実績をベースに生産計画を立てているため、「平年より高い確率〇%」といった過去30年平均との比較や、確率表現ではなく、月平均気温〇℃から〇℃といった具体的な数値で予測を提供します。このことで、前年との比較を可能にし、より精度の高い需要予測ができます。気温は年々の変動が大きいため、前年実績ベースの代わりに気象予測を使うことで気象に伴う需要予測の誤差を3割~4割減らすことが可能です。

季節予報を活用するための最大のポイントは、リードタイムによって適した業務実装を行うことです。暖冬・冷夏といった季節単位の傾向が分かる半年前には生産計画、月単位の傾向が分かる3ヶ月前には生産調整、週単位の傾向が分かる1ヶ月前には販促タイミングの把握、といった具合です。今後より一層、社会の無駄をなくし生産性を上げて行くために、季節予報の精度を上げていくことはもちろん、精度に合わせた業務変革を推進するのが私たちの役割だと考えています。

コラム

●気象情報活用の現状と今後について

株式会社 ウェザーニューズ 環境気象事業部 チームリーダー

武井 弘樹

弊社では、エネルギー、流通小売、海運、航空、道路・鉄道管理事業者等に計画策定や様々な意思決定を支援する気象サービスを提供しております。お客様が事業を行う上で、経済的な損失を減らすことだけでなく、温室効果ガスの排出量を減らすこともより重要になってきています。精度の高い販売・生産計画を立案し、無駄を少しでも減らすことが必要です。そのために各産業では、事業のタイムラインに合わせて、季節予報や週間予報を活用し、その時点での状況と予測を考慮した計画の立案・修正を行っています。気象事業者には、気象状況の過去から未来への変化傾向とその予測の確からしさを可能な限り定量的に事業計画に合わせて示すことが求められています。それらにより、事業のチャンスやリスク、環境への影響の大きさを都度見積もれるようになります。これらを実現する気象サービスの基盤を官民で協力して構築していくことで、気象情報のより有効な活用が広がると期待しています。

コラム

●今後期待される季節予報データとその活用可能性

日本IBM株式会社 The Weather Companyアジア太平洋気象予報センター ジャパンリーダー

西川 貴久

農業における冷害対策として1942年に始まった季節予報。今では商品の需要予測に活用される場面も出てきましたが、まだまだ参考情報として扱われる方が多いように感じます。お客様へのヒアリングでも、短期予報に比べて精度が落ちる季節予報は使いづらいという声を耳にします。大切なことは、その季節予報がどれだけ信頼できるかという「不確実性を予測」することです。季節予報に信頼度という付加価値を与えることで深みが増し、意思決定のツールになり得ると確信しています。海外では季節予報は信頼度と組み合わせることで保険や電力需要予測のビジネスに活用されています。なお、IBMでは季節予報をエンジニアやデータサイエンティストの方が扱いやすいAPIで提供するとともに、専門家による信頼度を加えたレポート作成も行うことができます。日本ではまだまだ伸びしろの大きい季節予報。あなたが持つ既存のデータと季節予報、そして信頼度が組み合わさればビジネスチャンスが一気に広がるかもしれません。

コラム

●季節予報解説の現状と課題について

株式会社ウェザーマップ 営業本部兼技術開発事業部 シニアマネージャー

山谷 享

弊社は流通、小売などの企業に向けて気象データの配信を行うほか、200名近くの気象予報士が、全国各地の放送局で天気予報解説や番組制作サポートを行っています。しかし、多くの天気予報解説で「季節予報の取り上げ機会はほぼ無いか少ない」のが現状です。その理由は主に4つあります。(1)通常の短期や中期予報の作業では見慣れない「平年差の図」の読解力不足のため、自信をもって季節予報を解説できない、(2)季節予報は結果が分かるのが数か月先なため「当たっている感」が得られない、(3)限られた放送時間の中では日々の天気予報や防災情報が主体となり、季節予報は優先度が低くなってしまう、(4)確率予報のため、短い時間では理解が得られにくい、というものです。気象庁の予報官たちとの対話を通じて、季節予報のビジネス利用と必要な解説スキルについて、社内であらためて考えるきかっけになりました。お客様やテレビの視聴者の要望に応えた満足度の高い解説とサービスを展開するには季節予報の翻訳者を増やすことが必要です。そのためには、気象予報士の継続的なトレーニングによって、専門天気図の読解力を向上させる仕組みがカギとなります。予報官との継続的な対話が、全国の気象予報士の季節予報のリテラシー向上のヒント、新たな気象ビジネスとシーズの創出につながると期待しています。

トピックスⅥ-2 「ひまわり8号」から「ひまわり9号」へ

平成27年(2015年)7月7日から運用を開始した静止気象衛星「ひまわり8号」は、令和4年(2022年)12月13日に、その役割を「ひまわり9号」にバトンタッチしました。ここでは、7年以上の間、上空約3万5800kmの宇宙から地球を見守り続けてきた「ひまわり8号」を振り返ります。

(1)「ひまわり8号」について

「ひまわり8号」は、「ひまわり7号」以前の気象衛星と比較して、観測性能が格段に向上しています。例えば、搭載されているカメラの性能が向上することで解像度が2倍になり、雲の分布や種類等をより細かく把握できるようになりました。地球全体の観測頻度は6倍に増えて1時間ごとから10分ごとに、日本周辺は30分ごとから2.5分ごとに短縮されました。さらに、台風や火山の噴煙等、必要に応じて場所を設定し2.5分ごとに観測を行う機動観測が可能になりました。また、「ひまわり8号」からは観測バンド(波長帯)数が3倍に増えたことから、数種類の観測画像の情報を1つのカラーに凝縮して表示する技術(RGB合成)を用いてそれまでは白黒だった画像をカラー合成画像で確認できるようになり、黄砂や火山灰も雲と区別することができるなど、様々な現象をより鮮明に観測できるようになりました。このように、世界最先端の観測能力を有し7年以上にわたり国内外の気象観測や防災等に貢献してきた「ひまわり8号」の数多い観測事例の中から、2つの事例をご紹介します。

(2)平成28年(2016年)台風第18号

1つ目は台風の事例です。平成28年(2016年)9月28日にトラック諸島近海で発生した台風第18号は、10月3日18時(日本時間)に中心気圧905ヘクトパスカル、最大風速毎秒60メートルに発達し、猛烈な強さで沖縄に接近しました。この台風の影響で沖縄には特別警報が発表され、沖縄県久米島空港では最大風速毎秒48.1メートル(最大瞬間風速毎秒59.7メートル)を記録しました。

右の画像は、10月3日12時00分(日本時間)に「ひまわり8号」が捉えた日本列島と台風中心部に近接した画像です。台風の眼がはっきりと確認できます。

台風第18号の動画は以下のURLからご覧ください。

https://www.data.jma.go.jp/sat_info/himawari/kanshi.html#typhoon

多くの場合、台風は日本の南に位置する熱帯地方の海上で発生しています。しかし、海上には観測点が少ないため、台風を観測するためには、宇宙から広範囲に観測することができる気象衛星ひまわりが不可欠です。「ひまわり8号」に搭載された高精細なカメラにより、渦巻く雲と中心の眼の状態を確認し、台風の強度を推定することができます。さらに、任意の位置を設定して台風を追跡しながら2.5分ごとに観測を行う高頻度撮影により、台風の中心位置や強さをより精度よく解析できるようになり、気象災害のリスクに素早く備えることができます。このように、ひまわりの観測データは、台風の発生、移動、強さ等を把握するために活用されています。

(3)フンガ・トンガ-フンガ・ハアパイ火山噴火

2つ目は火山噴火の事例です。令和4年(2022年)1月15日13時頃(日本時間)、南太平洋トンガ沖の海底火山フンガ・トンガ-フンガ・ハアパイで、大規模な火山噴火が発生しました。噴火によって引き起こされた津波と降灰によるトンガの被災者は推定8万7,000人で、総人口の84%にのぼると報告されています(トンガ政府報告)。噴火に伴い発生した津波は、トンガだけでなく約8,000キロメートルも離れた日本を含む諸外国にまで到達し、港や船への影響をもたらしました。

「ひまわり8号」が捉えた以下の画像は、大規模噴火により生じた気圧波がフンガ・トンガ-フンガ・ハアパイ火山付近から同心円状に地球規模で伝播していく様子を鮮明に現わしています。

上記の火山噴火による気圧波の伝播動画は以下のURLからご覧ください。

https://www.data.jma.go.jp/sat_info/himawari/obsimg/image_volc.html#obs_j20220115

この大規模噴火で生じた噴煙は、成層圏を突破して上空約57キロメートルの中間圏に達していたという分析結果を、英オックスフォード大学等のチームが令和4年(2022年)11月3日付の科学誌「Science」で報告しました。噴煙が成層圏を貫く様子が観測されたのはこれが初めてで、57キロメートルは噴煙の正確な測定結果としては過去最高の高さになります。噴煙の高度推定には「ひまわり8号」「GOES-17(アメリカ)」「GK-2A(韓国)」の異なる位置で撮影した噴煙画像を使い、人間が両目で奥行きをとらえる視差効果と同じ仕組みを用いた、新たな計測手法で行われました。この手法には高頻度かつ詳細な画像が必要で、「ひまわり8号」をはじめとする新世代の静止気象衛星観測(網)の観測能力の向上が、正確な高度測定に貢献した例とも言えそうです。

(4)「ひまわり9号」へ

現在観測を行っている「ひまわり9号」は「ひまわり8号」と同じ性能を持っており、引き続き宇宙から様々な気象現象を高頻度・高精度で監視しています。「ひまわり8号」もバックアップ機として緊急時に備えて軌道上で待機しており、これからも2機体制で国内外の気象や防災等に欠かすことのできない観測データを届けていきます。

◆ トピックス ◆

Ⅶ 気象業務の国際協力と世界への貢献

トピックスⅦ-1 国際気象機関(世界気象機関の前身)創立から150周年~気象業務の発展に向けた国際協力の歴史~

大気に国境はなく、台風等の気象現象は国境を越えて各国に影響を及ぼします。このため、世界の各国が精度の良い天気予報とそれに基づく的確な警報・注意報等の気象情報を発表するためには、気象観測データや予測結果等の国際的な交換や技術協力が不可欠です。

現在、気象庁を含めた世界各国の国家気象機関は共通の方法で大気や海洋の観測を行い、データを交換していますが、このような国際的なルール作りや、各国の協力による気象業務の発展のために、明治6年(1873年)に国際気象機関(IMO)が創立されました。その役割は昭和25年(1950年)に世界気象機関(WMO)へと引き継がれて、今日まで続いています。令和5年(2023年)は、IMO創立から150周年となる節目の年です。

(1)国際気象機関の創立

気象は人々の生活に非常に身近な自然現象で、天気予報は古くから経験則として行われてきていました。近代科学の発展に伴って19世紀初頭にヨーロッパで世界初の天気図が作成され、気圧配置と天気変化との関係が明らかになると、科学的に天気が予報されるようになりました。これに伴い気象観測データを国際交換する必要性が高まり、明治6年(1873年)9月にウィーンで20か国の政府代表による国際気象総会が開催され、国際気象機関(IMO)の活動が始まりました。

(2)国際気象機関から世界気象機関へ

IMOの活動は、その後各国気象機関の長や研究者等が中心となり運営されていましたが、昭和22年(1947年)にワシントンで開催された国際気象台長会議において、IMOの政府機関への移行が決定され、昭和25年3月23日に世界気象機関(WMO)が誕生しました。翌年、WMOは国際連合の専門機関に加わっています。WMOの加盟国・領域数は、当初の37から現在では193まで拡大しており、日本も昭和28年に加盟しました。

WMOの活動で重要な成果のひとつは、昭和38年(1963年)の「世界気象監視(WWW)」の開始です。WWWは、世界的に標準化された方法による気象観測や、その観測データ及びそれを基に作成された予測資料の国際交換等を行っており、その継続的な実施、発展は各国の気象業務の基礎となってきました。

また、昭和46年(1971年)には、熱帯低気圧プロジェクト(現・熱帯低気圧プログラム)を開始し、台風等の熱帯低気圧に対する各国の防災対応の支援に取り組んでいます。その他にも、オゾンホールや気候変動への対応など、WMOは、各国の国家気象機関が協力して科学的な立場から世界的課題に貢献するための枠組みとなってきました。

(3)今後の世界気象機関と気象庁の活動 ~世界の気象業務のさらなる発展に向けて~

WMOの「2030年までの長期ビジョン」では、国際的な協力により各国気象機関の気象情報の充実や観測の強化等を進め、気象災害や気候変動に強靭な世界を目指すこととされています。また、気候変動により気象災害が激甚化する中、気候変動適応策の一つとして世界的に「防災」に注目が集まっています。これらを背景に、現在WMOでは、開発途上国を含めた全ての国での警報発表の実現と発展、観測や予報における産学官連携の強化等の取り組みが進んでいます。

これまで気象庁は、世界の中で主要な国家気象機関のひとつとして、WMOの活動に参加するだけでなく活動方針の決定にも関わり、更に、台風やデータ通信、気候等の様々な分野で、アジア各国への支援を責務とするWMO地区センターの運営を行ってきました。また、昭和52年(1977年)に気象衛星ひまわりを打ち上げ、以後、歴代のひまわりの観測データをアジア太平洋の各国に提供してきました。

世界各国での気象業務の発展は、各国の観測の改善等を通じて巡り巡って日本国内の気象情報の改善につながります。気象庁は引き続き、積極的に国際的な役割を果たしてまいります。

コラム

●気象業務の官民連携推進に向けたWMOの取り組み

世界気象機関(WMO) 官民連携室 室長

木村 達哉

世界気象機関(WMO)では、2019年の第18回総会で「ジュネーブ宣言2019」を採択し、極端な気象、気候、水等に関連するグローバルな社会的課題に官民(産学官)が包括的に連携して対応していく方向性を打ち出しました。同時に、官民連携の強化に向けた「オープン諮問プラットフォーム」の立ち上げを主導し、ハイレベル会合の開催、世界各国の先進的事例の共有、白書の共同執筆等を行っています。背景には、気象等の事象が地球温暖化、防災等の持続可能な開発に関わる多くの社会的課題に密接に関係すること、高度化・多様化・増大するニーズのすべてに国家気象水文機関が単独で対応していくことの難しさなどがあります。

例えば日本の場合、国(気象庁)が基本的な観測や防災気象情報の発表を担い、それに加えて民間気象事業者が付加価値のついた気象サービスを行っており、官民の連携により社会への多様なサービス提供が行われています。しかし両者の役割が明確になっていない開発途上国等では、国家気象水文機関が国民の生命・財産の保護のために担うべき重要な役割(気象の観測や警報・予報の発表等)が社会から理解されなくなってしまうことが懸念されています。一方、民間気象事業者側からは、WMOの官民連携の推進により各国で気象業務関連の法制度が改善されれば、きめ細かなニーズに対応した活動をしやすくなるとの期待があります。

これらの懸念や期待に応えるべく、WMOでは、官民の信頼の醸成、加盟国への支援、ガイドラインの策定等に努めており、官民連携を強化して世界中で最高レベルの気象・気候・水等に関するサービスが提供されるよう取り組んでいます。

トピックスⅦ-2 JICA課題別研修「気象業務能力向上」コースの対面研修再開

(1)国際協力機構(JICA)との協力

開発途上国の国家気象機関の技術向上のための協力は、その国の防災活動の強化にとって重要であるだけでなく、精度ある観測データが地球全体で充実することを通じて、日本国内の予報精度の向上にもつながります。気象庁は、気象、海洋、地震・火山関連業務における開発途上国での気象業務能力向上及び日本の技術移転を促進するため、外務省、国土交通省及びJICAと協力して、JICAの無償資金協力、技術協力プロジェクトや課題別研修等において、研修員の受け入れや専門家の派遣を行っています。

(2)JICA課題別研修「気象業務能力向上」コース

JICAが各国から希望者を募って実施する気象分野の研修は昭和48年度(1973年度)に始まり、現在はJICA課題別研修「気象業務能力向上」コースとして、約3か月、気象庁にて研修を実施しています。

本研修では、現場で働く気象庁職員等が、開発途上国の気象機関からの研修員に対し、気象や気候の観測・予測についての総合的な知識や技術を講義及び実習を通じて指導するとともに、現場での防災対策の制度や実施状況を解説します。さらに、本研修の後半では各国の気象機関の能力や国民のニーズに基づいた気象情報の発表のため、業務改善計画を研修員自らが考え作成・報告する発表会を開催します。研修員の帰国後にも、母国での実際の業務改善や組織での知識・技術の普及に役立てられるよう、フォローアップを行っています。研修後のアンケートでは参加者からの評価も高く、国際会議等で再会した際にも研修で多くのことを学べたことに感謝を寄せられています。

令和4年度(2022年度)までの参加者は計77か国377名に上り、帰国後に気象機関の幹部になるなど、母国の気象業務の推進に主導的な役割を果たしています。

(3)令和4年度対面研修再開

このJICAによる研修は40年以上の長きにわたり継続して毎年実施しましたが、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大により、令和2年度(2020年度)は延期、令和3年度は期間を2週間に短縮してのオンライン開催となりました。

このような状況を経て、令和4年度(2022年度)は11か国11名の研修員を日本に招聘できることとなり、2週間のオンライン研修を加えた3年ぶりの対面研修を9~12月にかけて実施しました。なお、今回の研修は、令和2年の気象庁の虎ノ門庁舎移転後初めて研修員を本庁舎に招いての実施でもありました。

日本での対面研修が再開したことで、研修員は気象庁の業務や施設に実際に触れ、また、研修員と気象庁職員が対面でコミュニケーションをとることにより、気象機関どうしの繋がりを深めることができました。

現在、国連により「すべての人々に早期警戒を」イニシアティブが立ち上げられ、開発途上国の気象局能力向上に向けた活動が世界的にも注目されています。気象庁は今後もJICA等との連携を深め、開発途上国への国際貢献を続けていきます。

コラム

●私の「気象業務能力向上」への考え

令和4年度研修参加者 ブータン気象局気象水文官

Saroj Acharya

ブータンは様々な気候特性を持ったヒマラヤ山脈東部の小さな国です。この国は大雨による地滑りや洪水、さらには氷河湖が決壊して発生する洪水などの災害に対して非常に脆弱です。気候変動の一つの結果として、これらの災害が発生するリスクが高まっています。このため、ブータンでは災害への早期警戒を強化することが極めて重要になっています。今回、JICA課題別研修「気象業務能力向上」のプログラムに参加し、日本から多くの知識を得ることができたことを大変うれしく思います。気象学のほぼすべての分野がこの研修でカバーされており、受講当初の期待をはるかに超えるものでした。災害への早期警戒を改善するために、私たちの組織は観測をはじめ、予報したものを利用者へ提供するまで、多くの領域で改善が必要であることを知りました。日本で学んだことをブータンの職場の同僚と共有したいです。この研修で得た知識は、私個人の日常業務だけでなく、ブータン気象局の気象サービスを強化するための長期的な戦略的計画の立案にも役立ちます。この研修プログラムがこれからも世界中の予報官をずっと育て続け、人々の命を救うための早期警報システム強化に与することを願っています。

コラム

●対面での研修の再開に寄せて

JICA研修監理員(兼通訳)

曽根 栄理

70年代から始まった気象庁での研修は現在、JICAの課題別研修というカテゴリーに分類され、気象分野の多岐にわたる技術、情報、考え方を途上国の専門家に提供しています。この研修も新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、対面プログラムは3年ぶりの実施となりました。こうした中、久しぶりに研修員と接して気づいた点がありました。それは、彼らの参加意識が上がっていたことです。「研修に参加することが目的の人」よりも「研修から何かを学び、業務に役立てようという意欲がある人」が増えている、と表現した方がわかりやすいかもしれません。

現在、研修は先進国だけでなく、途上国間でも実施されています。こうした中、ますます参加者の満足度を上げるプログラムが望まれているように感じます。満足度は提供される内容やその伝え方だけでなく、研修を受ける側の期待値や経験、知識、置かれた環境にも大きく左右されます。また、国によって状況が異なるため、講義内容を参加者のニーズにぴったり添わせるのは至難の業です。しかし、前もって彼らの現状を調べ、彼らの視点で研修内容を考察してみると、光の当て方が大きく変わってくるのではないかと思います。他方、参加者は自分たちのことを理解してもらえているという安心感から、抱えている問題を自分の言葉で語りやすくなり、互いに好循環が生まれてくるかもしれません。

この他、失敗談や成功に至った紆余曲折も、参加者にとっては興味深い内容です。この研修が参加者にとって、問題解決のための小さな足がかりを見つけるきっかけになることを期待しています。

◆ トピックス ◆

Ⅷ 普及啓発

(1)オンラインでの広報・普及啓発の取り組み

新型コロナウイルス感染症の拡大やこれに伴うオンラインサービスの普及を受け、各地の気象台でも、オンラインによる様々な広報・普及啓発活動を行っています。

例えば、防災気象情報の正しい理解と利用のために、各地の気象台では、毎年夏に「お天気フェア」を開催しています。令和3年(2021年)から、多くの気象台でYouTube等を活用したオンライン方式で開催しております。

○オンラインを活用した「夏休みこども見学デー」

気象庁本庁では、毎年8月に「夏休みこども見学デー」を開催しております。気象庁本庁の庁舎には、港区立みなと科学館が併設されており、「気象庁・みなと科学館 夏休みこども見学デー」として、共催で執り行いました。令和4年(2022年)も昨年度より引き続き、新型コロナウイルス感染予防対策のため、オンラインを活用したイベント開催となりました。

イベントは、YouTubeを用いたライブ配信により行いました。普段立ち入ることのできない長官室や航空機に向けた予報を出している現業室からの中継や地震が発生した際の緊急作業の様子など、普段は入ることができない場所を見ていただきました。また、リアルタイムで、地球温暖化や火山の噴火を学ぶことができる実験を行い、リアルタイムならではの臨場感を味わっていただきました。チャット機能を用いて、全国からの質問にリアルタイムでお答えし、気象庁や防災について楽しく知っていただく良い機会となりました。たくさんの質問や楽しいコメントも寄せられ、盛況のうちに終えることができました。

(2)はれるんカード

全国にある気象官署を訪れていただく方に、その施設や地域特性を知っていただくために、さまざまな取り組みを行っております。

○はれるんカード

令和4年(2022年)6月より、気象庁の施設に訪れた方が入手できる「はれるんカード」を開始しました。「はれるんカード」は、全国の気象官署に訪れた人が、スマートフォンや携帯電話を用いてダウンロードできるデジタルカード(画像データ)です。カードには、施設の名前や写真とともに、施設や気象業務の豆知識、施設のある地域の気象特性・火山特性等を記載しております。

詳細な情報は以下URLからご覧ください。

https://www.e-watcherstomo.com/%E3%81%AF%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%82%93%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89/

(3)ポスターコンクール

気象庁では、本庁庁舎の港区への移転を契機に、港区教育委員会・気象友の会と共催し、令和3年(2021年)よりポスターコンクールを実施しております。防災知識の普及啓発を目的とし、作品募集は、港区立の小中学生を対象としております。令和3年は「地震から身を守るためには?」、「『長周期地震動』ってなに?」と地震をテーマに、令和4年は「大雨から身を守るためには?」、「キキクルを使おう!」と大雨をテーマに募集を行ったところ、100を超えるたくさんの作品の応募がありました。共催の三者で4賞ずつ計12賞、これに加えて、優秀な作品を入選とし、ポスターの選定を行いました。令和4年度の受賞作品は以下のとおりです。

令和4年は同様の取り組みを福岡管区気象台でも実施しました。「地震・津波から身を守る」をテーマに、福岡市内の小中学生を対象にポスターの募集を行いました。受賞作品は以下のとおりです。

今年度以降も引き続きコンクールを実施し、小中学生を対象とした防災知識の普及啓発を推進します。

お問い合わせ先

内容等についてお気付きの点がありましたら、下記までご連絡ください。

□内容について

〒105-8431

東京都港区虎ノ門3-6-9

気象庁総務部総務課広報室

電話03-6758-3900(代表)

気象庁ホームページ https://www.jma.go.jp

ご意見・ご感想はこちらから

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/goiken.html

□製品・販売について

研精堂印刷株式会社

〒101-0051

東京都千代田区神田神保町3-5 住友不動産九段下ビル8F

電話03-3265-0157

ホームページ https://www.kenseido.co.jp/

予測型EA手法を同年6月下旬から7月初めの記録的な高温に適用した結果、今回の高温事例が発生する確率が、同年の現実的な気候条件下では19.8%にまで高まっていたことが分かりました。この確率の高まりには、地球温暖化に加えて同時期に発生していたラニーニャ現象等が影響を与えていたものと考えられますが、地球温暖化の影響のみを取り除いた場合には、この確率が0.082%まで下がることが分かりました。これは、人為起源の地球温暖化がなければ1200年に1度しか起こり得なかった非常に稀な現象が、今夏の状況下では約5年に1度の頻度にまで上昇していたことを意味しています。

トピックスⅢ-2(2)にも述べられているとおり、この高温事例の直接的な引き金となったのが、日本上空の下層から上層までを覆っていた高気圧でした。この高気圧の張り出しに対する地球温暖化の影響も同じ手法で調査した結果、同年6月下旬から7月初めにかけての気圧パターンに対する地球温暖化の影響は非常に小さいことが分かりました。

EAの意義は、地球温暖化が極端現象に与える影響に対する国民一人一人の実感を促すことができる点にあります。今後も予測型EAの手法の改良を進め、国民一人一人が地球温暖化問題に向き合うきっかけとなる情報を提供します。

(3)令和4年(2022年)6月から8月の日本近海の海面水温の顕著な高温

気象庁では、日本近海を経度10度・緯度5度間隔に区切った10の海域について、海面水温の解析を行っています。

令和4年(2022年)の6月から8月の海域1から海域10の全海域を平均した日本近海の平均海面水温は、平年差+0.8℃(平年値(1991-2020年の平均値)との差)と、統計を開始した昭和57年(1982年)以降で、平成13年(2001年)、平成28年と並んで第1位タイとなりました。 特に、7月と8月は各海域で平年より高く、7月は海域2(北海道南東方)で、8月は海域8(東シナ海南部)で第1位となりました。

このように6月から8月の日本近海の平均海面水温が記録的に高くなったのは、日本付近は太平洋高気圧に覆われる日が多かったため、平年より日射量が多かったことや、風が弱かったこととともに、日本付近を通過した台風が少なかったため、台風周辺の強風に伴う蒸発、海面下の冷たい海水の引っ張り上げやかき混ぜによる海面水温低下の効果が小さかったことも要因である可能性があります。同じ期間の日本の平均気温もまた、夏(6月から8月)としては明治31年(1898年)の統計を開始以降2番目に高い記録となりました。

(4)黒潮大蛇行の継続期間が過去最長に

黒潮は、東シナ海を北上して九州と奄美大島の間のトカラ海峡から太平洋に入り、日本の南岸に沿って流れ、房総半島沖を東に流れる海流です。本州南方における黒潮の流路は、紀伊半島から東海沖で大きく離岸して流れる大蛇行流路と四国・本州南岸にほぼ沿って流れる非大蛇行流路の2種類に大別されます。黒潮がいったん大蛇行流路となると、多くの場合1年以上持続します。この大蛇行流路となっている状態を「黒潮大蛇行」と呼んでいます。気象庁では、以下の2つの条件を満たした場合、黒潮大蛇行と判定しています。

(1)潮岬で黒潮が安定して離岸していること(⇒潮岬近くの串本検潮所とその北東約15kmにある浦神検潮所との日平均潮位差が小さい状態が1か月程度続くこと)。

(2)東海沖(東経136~140度)での黒潮流路の最南下点が北緯32度より南に位置していること。

平成29年(2017年)8月には12年ぶりに黒潮大蛇行が発生しました。令和4年(2022年)12月下旬時点でも黒潮は大蛇行の状態が続いており、継続期間は5年5か月となっています。判定に十分な資料がある昭和40年(1965年)以降、黒潮大蛇行は今回も含めて6回発生しており(下表参照)、今回の大蛇行は、これまで最長だった昭和50年8月から昭和55年3月まで続いた4年8か月を超え、過去最長となっています。

黒潮の流路は、船舶の経済的な運航コースや、漁場の位置や魚種、沿岸の海洋環境にも影響を与えます。また、黒潮大蛇行時には、黒潮や黒潮から分かれた暖水の影響で、東海地方から関東地方にかけての沿岸で潮位が上昇しやすくなります。台風や低気圧が接近した場合はさらに潮位が高くなり、低地で浸水等の被害が生じる可能性がありますので、注意が必要です。

気象庁では、今後も黒潮流路の変動を注意深く監視していきます。

トピックスⅢ-3 世界で発生した顕著現象

(1)世界の異常気象

ア.2022年に発生した主な異常気象

社会経済活動の国際化により、世界各国で発生する異常気象が、その国だけでなく、日本の社会経済にも大きな影響を与えるようになっています。このため、気象庁では世界の異常気象等に関する情報を逐次提供しています。

令和4年(2022 年)にも、世界各地で、人的・経済的被害を伴う異常気象が多く発生しました。例えば、7月には、ヨーロッパで顕著な高温となりました。イギリス東部のコニングスビー(Coningsby)で7月19日に日最高気温40.3℃を観測し(令和4年7月19日の日最高気温の分布図)、英国の国内最高気温を更新したとイギリス気象局から報じられました。このほか、スペイン南部のコルドバでは、7月12日、13日に最高気温43.6℃、フランス西部のナントでは、7月18日に最高気温42.0℃を観測しました。また、スペイン、ポルトガル、フランスでは大規模な山火事が発生したと欧州委員会(EC)から報じられています。

同年7月12日から20日における大気の実況図をみると、偏西風の蛇行に伴ってヨーロッパ西部付近では背の高い高気圧に覆われたことがわかります。一連の顕著な高温をもたらした要因として、この高気圧に加え、南からの暖かい空気の流入や強い日射の影響で、地表付近の気温が上昇しやすかったことが考えられます。なお、顕著な高温の背景には、地球温暖化に伴う全球的な気温の上昇傾向も影響したと考えられます。

その他、同年7月から8月にパキスタン及びその周辺で発生した大雨による洪水や、同年9月下旬から10月上旬に米国南東部から東部に大きな影響を与えたハリケーン等、大きな人的・経済的被害をもたらした気象災害が発生しました。

イ.異常気象情報の提供内容の改善

令和4年(2022年)夏のヨーロッパの熱波のような、影響が甚大な異常気象が発生した際には、その時の気象実況や要因分析の結果をまとめ、世界の異常気象速報(臨時)として発表しています。これに加えて、気象庁では、世界各地で起きた異常気象や気象災害の概要をまとめ、年・季節・月・週ごとに発表しています。

このうち、毎週水曜日に発表している、「世界の週ごとの異常気象(全球異常気象監視速報)」について、令和4年(2022年)6月29日から、以下の2点について、提供内容を改善しました。

改善点の1つ目は、観測データの提供です。従来から提供していた、世界の異常気象や気象災害の概要に加え、異常気象が発生した地点毎の観測データや平年差等をHTML及びCSV形式ファイルで新たに提供しています。また、これらのデータから「世界の天候データツール(ClimatView)」を通じて、容易にグラフ等で閲覧できるようにしました。