第2部 気象業務を支える技術基盤と情報の発信

1章 大気・海洋に関する数値予報技術

1節 数値予報とは

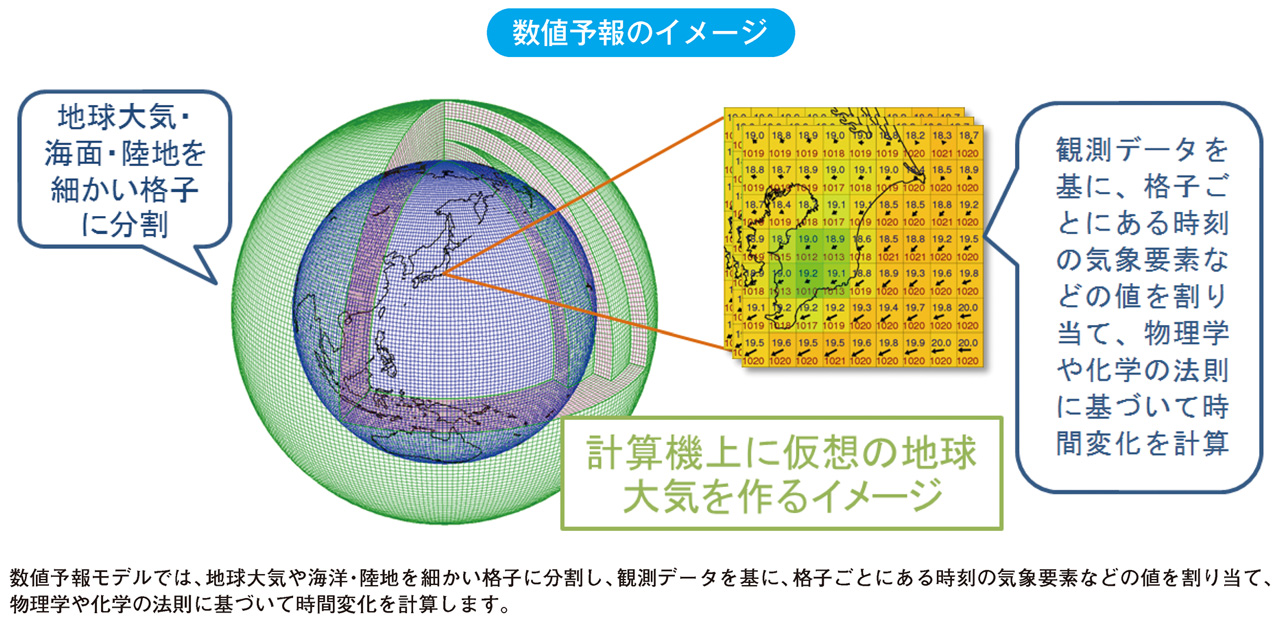

数値予報とは、計算機(コンピュータ)を用いて地球大気や海洋・陸地の状態の変化を数値シミュレーションによって予測するものです。具体的には、最初に地球大気や海洋・陸地を細かい格子に分割し、世界中から送られてくる観測データに基づき、それぞれの格子に、ある時刻の気温、風などの気象要素や海面水温・地面温度などの値を割り当てます。次に、こうして求めた「今」の状態から、物理学や化学の法則に基づいてそれぞれの値の時間変化を計算することで「将来」の状態を予測します。この計算に用いるコンピュータプログラムを「数値予報モデル」と呼んでいます。

数値予報を日々の予報作業で利用するためには、複雑かつ膨大な計算を短時間に行う必要があることから、高速なコンピュータ(スーパーコンピュータ)を活用しています。気象庁は昭和34年(1959年)に我が国の官公庁として初めて科学計算用の大型コンピュータを導入し、数値予報業務を開始しました。その後、数値予報技術や気象学などの進歩とコンピュータの技術革新によって高精度できめ細かな予報が可能となり、今日では数値予報は気象業務の基盤となっています。

2節 数値予報モデルの現状

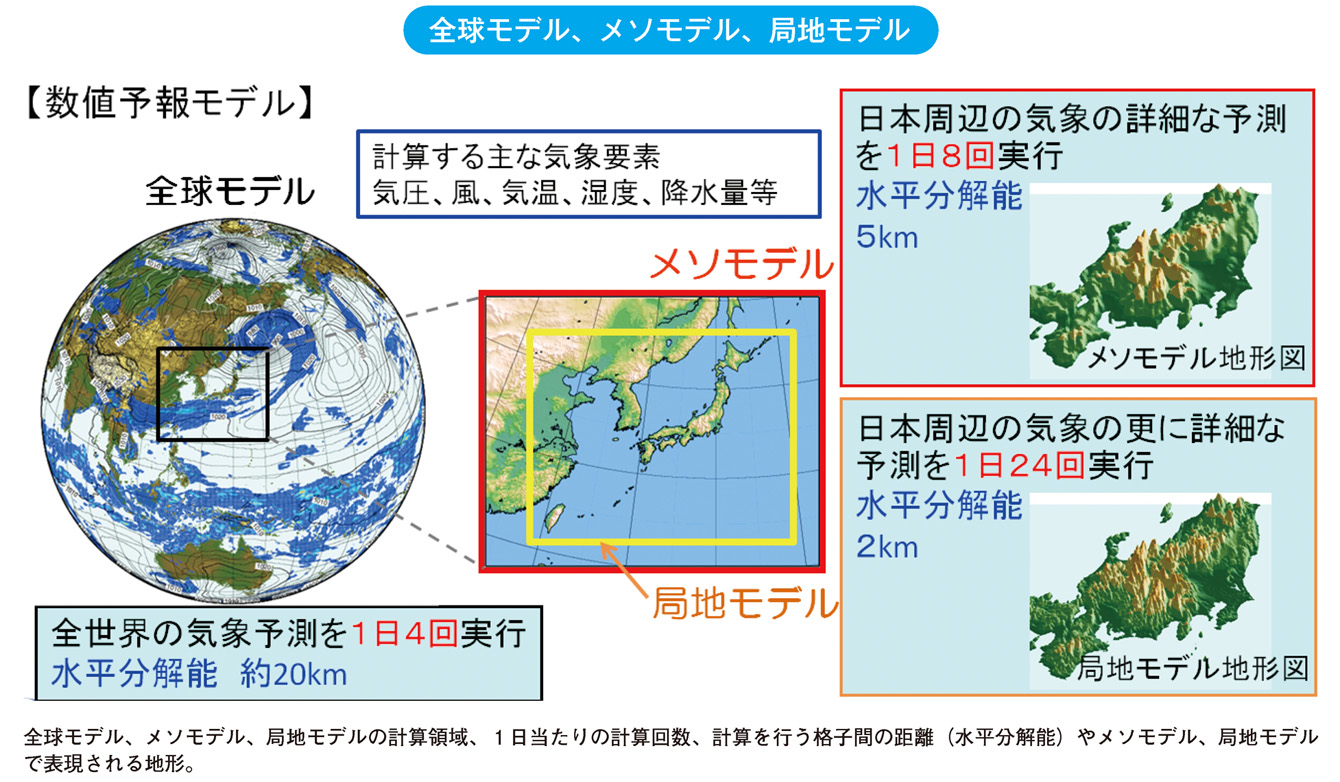

(1)全球モデル、メソモデル、局地モデル

気象庁では予測対象に合わせて複数の数値予報モデルを運用しています。「全球モデル」は、地球全体を対象領域として大気の状態を予測する数値予報モデルで、明後日までの府県天気予報、台風予報、週間天気予報や1か月予報、航空機や船舶向けなどの予報に利用しています。「メソモデル」及び「局地モデル」は、全球モデルより計算を行う格子を細かくし、日本周辺を対象として大雨や暴風などの災害をもたらす現象の予測を行う数値予報モデルで、警報・注意報など防災気象情報や、飛行場予報・悪天予想図など航空機の安全運航のための気象情報の作成などに利用しています。

(2)季節予報モデルと長期再解析

1か月を超える時間スケールの予報では、大気の変動と海洋の変動は互いの影響を強く受けます。このため、3か月予報、暖候期予報、寒候期予報やエルニーニョ現象を予測する「季節予報モデル」には、大気と海洋の変動を一体として予測する大気海洋結合モデルを使用しています。

また、異常気象の分析を含めた気候の監視や季節予報をより的確に行うためには、過去の気候もできるだけ正確に把握しておく必要があります。このため、過去数十年にわたって蓄積した観測データを、最新の数値予報技術により分析する「長期再解析」にて過去の気候データを作成し、気候の監視や季節予報に活用しています。長期再解析JRA-55では昭和33年(1958年)以降の気候データを作成し、平成26年(2014年)から利用しています。

(3)海に関する数値モデル

海洋の様々な現象を把握・予測するために、「波浪モデル」、「高潮モデル」、「海況モデル」、「海氷モデル」といった各種のモデルが使われています。「波浪モデル」は、海上の風の予測値を用いて、海上における波の発達・減衰やうねりの伝播などを予測し、高波時に発表される波浪警報・ 注意報や、毎日の波浪予報、船舶向けの波浪図などに利用しています。「高潮モデル」は、台風の接近時などに海面気圧の変化と海上の風の予測値から潮位の上昇量を予測し、高潮災害が危惧される場合に、高潮警報・注意報が発表されます。「海況モデル」は、黒潮や親潮等の日本周辺の海流や海水温の状態を予測し、海面水温・海流1か月予報の発表、また水産業等でも使用されています。「海氷モデル」は、オホーツク海南部の1週間先までの海氷密接度の分布を予測して海氷予報や船舶向けの海氷予想図に利用し、海氷の範囲等を発表しています。

(4)アンサンブル予報システム(全球、メソ、季節、波浪)

アンサンブル予報とは、数多くの数値予報を並行して実行するものです。個々の予報をメンバーといいます。個々のメンバーは、人工的なばらつき(誤差)を初期値に与えること等により、それぞれ異なる数値予報結果となります。メンバー間で予測のばらつきが大きい場合は予測の不確実性が高く、ばらつきが小さい場合は予測の信頼性が高いとみなします。数値予報の初期値には誤差が含まれ、また数値予報モデルの予測計算が完全ではないことから、予測結果には誤差が含まれます。アンサンブル手法から得られる予測のばらつきから、誤差を含む数値予報について確率的な予測が可能になります。

全球モデル、季節予報モデル、波浪モデルのアンサンブル予報は、台風予報の予報円や週間天気予報の信頼度等の予測の不確実性に係る情報の作成に利用されています。また、令和元年(2019年)6月に運用を開始したメソモデルのアンサンブル予報は、線状降水帯の豪雨予測等への活用が期待されています。

(5)物質輸送モデル

大気中の物質の変化や移動などを数式で表した物質輸送モデルを用いて地球環境や気候に影響する二酸化炭素、黄砂、紫外線などの監視と予測を行っています。「二酸化炭素輸送モデル」は、二酸化炭素の世界の大気中の分布状況を図示する情報の作成に利用されています。「全球エーロゾルモデル」は、大陸などでの黄砂の舞い上がり、風による移動、雨などによる地上への降下を考慮して、大気中の黄砂の量や分布を解析、予測し、黄砂情報の作成に利用しています。「化学輸送モデル」は、オゾンやその変化に関わる物質の風による移動、地上への降下、化学物質や光による反応を通じた変化などを考慮して、上空や地上付近のオゾン濃度を予測し、紫外線情報やスモッグ気象情報の作成に利用しています。

3節 数値予報の技術向上と精度向上

防災気象情報の的確な提供や気象・気候予測の精度向上のためには、その基盤となる数値予報技術の向上が不可欠です。数値予報は、1節で述べたコンピュータの性能向上を背景に、数値予報モデルの開発改良によってたゆまぬ進歩を遂げてきました。気象庁では、最新の科学技術を取り入れ、数値予報の更なる精度向上を図る取組を続けています。

その一つとして、規模の小さい現象を予測するためにモデルの計算を行う格子の間隔を細かくすること(高解像度化)と、大気、海洋、陸地で発生する様々な物理現象をより正確にシミュレーションする改良を行っています。また、数値予報の精度は「今」の大気・海洋等の状態(初期値)の精度に依存するため、世界中から様々な観測データを集めて適切に取り込むためのデータ同化技術の高度化も行っています。そして、計算結果を防災気象情報や天気予報等で用いるためには所定の時間内に計算を終了させる必要があり、膨大な計算を精度良くかつ効率的に計算する方法の開発に取組んでいます。これら改良は、相互に互いに影響を及ぼし合うため、数値予報モデル全体として予測精度を向上させるための取組も行っています。

これら精度向上の取組は、平成30年(2018年)8月に交通政策審議会気象分科会の提言「2030年の科学技術を見据えた気象業務のあり方」に示された方向性に基づき、気象庁は防災分野を始め社会における情報サービスの基盤である数値予報の技術開発を強力かつ着実に推進していくために、同年10月に策定した「2030年に向けた数値予報技術開発重点計画」に基づき行っています。この重点計画では、プライオリタイゼーション、実証的根拠に基づく開発、開発全体の最適化を開発指針におき、豪雨防災、台風防災、社会経済活動、温暖化への適応策といった分野ごとに目標を定めています。そして、この目標に向け数値予報技術をより一層向上させるため、気象庁は、予測対象等によって部署ごとに分かれていた開発部門を、令和2年(2020年)10月に数値予報開発センター(茨城県つくば市、「コラム 数値予報開発センターを設置しました」参照)へ集約し、同敷地にある気象研究所を含めて、これまで以上に一体的に開発を進めていきます。また、「数値予報モデル開発懇談会」で大学等研究機関の専門家からいただいている、数値予報の精度向上や気象庁と大学等研究機関の連携強化のための貴重なご意見を踏まえて、大学等研究機関と一層の連携強化を進めています。さらに、国際的な学術会議への参加や海外気象機関への職員の派遣等を通じて海外の数値予報センターとも連携した開発を進めています。

4節 気候変動予測

近年、気温や海水温の上昇、大雨の頻度増加、海面水位の上昇など、地球温暖化に伴う気候変動が世界及び各地域で進行しており、今後更に進行することが懸念されています。そのため、温室効果ガスの排出削減による温暖化抑制に向けた様々な取組(緩和策)と、気候変動の社会影響の軽減に向けた様々な取組(適応策)が世界各地で進められています。こうした気候変動対策は、気候変動の科学的知見に基づいて実施される必要があります。

気象庁は季節予報や気候変動予測の研究推進を目的とした「世界気候研究計画(WCRP)」等の国際的な研究活動に積極的に参加し、各国の専門家と協力して気候変動予測の向上に取り組んでいます。例えば、気象研究所では、地球の大気全体の動きを表現する大気モデルと、海洋全体の動きを表現する海洋モデルを結合した気候モデルに、エーロゾル、オゾン、炭素循環をそれぞれ表現するモデルを組み合わせた地球システムモデルを開発して、予測結果を提供しています。そして、各国機関のモデルによる予測結果の相互比較などを通じて、気候変動予測の不確実性の評価を進め、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の第6次評価報告書の作成等にも貢献しています(トピックスⅢ-1(2)参照)。

日本列島は、北は亜寒帯から南は亜熱帯まで南北に長く、四方を暖流や寒流が流れる海に囲まれ、高い山々が連なるなど複雑な地形を有しており、気候は地域ごとに大きく異なります。したがって、気候変動適応策を実施するには、気候変動を地域ごとに詳しく予測する必要があります。このため気象研究所では、日本を対象とした空間解像度の高い地域気候モデルも開発し、温暖化による日本の気候変動を予測して、我が国の政府機関や地方公共団体などによる適応策の立案・策定を支えています。この地域気候モデルによる予測結果は、「日本の気候変動2020 -大気と陸・海洋に関する観測・予測評価報告書-」でも公表しています(トピックスⅢ-1(1)参照)。アジア各国でも気候変動への適応が重要な課題となっており、地域気候の詳しく正確な予測が求められています。このため、台風の発生頻度や降水現象の将来予測の研究なども進めて、アジア各国の研究者による気候変動の研究にも貢献しています。

コラム 数値予報開発センターを設置しました

令和2年(2020年)10月の気象庁組織再編に伴い、茨城県つくば市の高層気象台庁舎内に「数値予報開発センター」を設置しました。数値予報開発センターは、数値予報モデル基盤技術開発室、数値予報モデル技術開発室、地球システムモデル技術開発室から成ります。

第2部1章3節のとおり、防災気象情報の的確な提供や天気予報の精度向上のためには、その基盤となる数値予報技術の飛躍的向上が必要です。このため、気象庁は、令和2年10月に行われた気象庁組織再編において、茨城県つくば市の高層気象台庁舎内に数値予報開発センターを設置し、これまで全球モデル、メソモデル、局地モデル、季節予報モデル、海洋モデル、物質輸送モデルなど予測対象等によって部署ごとに分かれていた数値予報モデルの開発部門を統合して分野横断的に開発できる体制を整備し、同敷地にある気象研究所を含めて、これまで以上に気象庁として一体的に数値予報モデルの開発を進める体制を構築しました。短期から週間の天気予報や気象情報・警報等に基礎資料を提供する全球モデル、メソモデルなどの開発を数値予報モデル技術開発室が担当し、地球環境・気候・海洋に関する情報の基盤となる多種多様な数値予報モデルの開発を地球システムモデル技術開発室が担当します。

また、数値予報精度の大幅な改善には、AI等の最新技術の導入や観測ビッグデータの有効活用など、抜本的に見直した開発手法の導入も不可欠です。そのために研究機関が集積しているつくば市の地の利を生かして、大学等研究機関とのさらなる連携推進を目指しています。そして、開発や連携を推進するために、横断的に必要となる実験システムや検証ツールなどの開発等も行っています。これら連携推進と関連する開発及びAIに関連が深いガイダンスの開発を数値予報モデル基盤技術開発室が担当します。

一方、気象庁本庁(東京都港区虎ノ門。トピックスⅠ-3参照)の数値予報課では、数値予報モデルの予測結果が防災気象情報等に効果的に活用されるよう、モデルの予測結果を日々監視し、災害をもたらした顕著事例の予測結果を分析することで、予報担当者へモデルの予測特性や利用上の留意点などの解説を行っています。また予報担当者の声を集めて数値予報モデルへの開発のフィードバックも行っています。

数値予報の開発体制が2か所に分かれることになりましたが、数値予報開発センターの執務室や会議室にはウェブ会議システムを整備して、気象庁本庁(東京都港区虎ノ門)と常に情報共有を行える環境を整えました。また、この設備を利用して、数値予報課コロキウムやモデル研究会など、大学等研究機関とモデル開発に関する議論等を随時行っています。

気象庁では、この新しい体制で、気象災害の防止・軽減、社会経済活動における生産性向上に資するよう、大学等研究機関と連携しながら、数値予報の技術開発を強力かつ着実に推進してまいります。

2章 気象衛星による気象等の監視

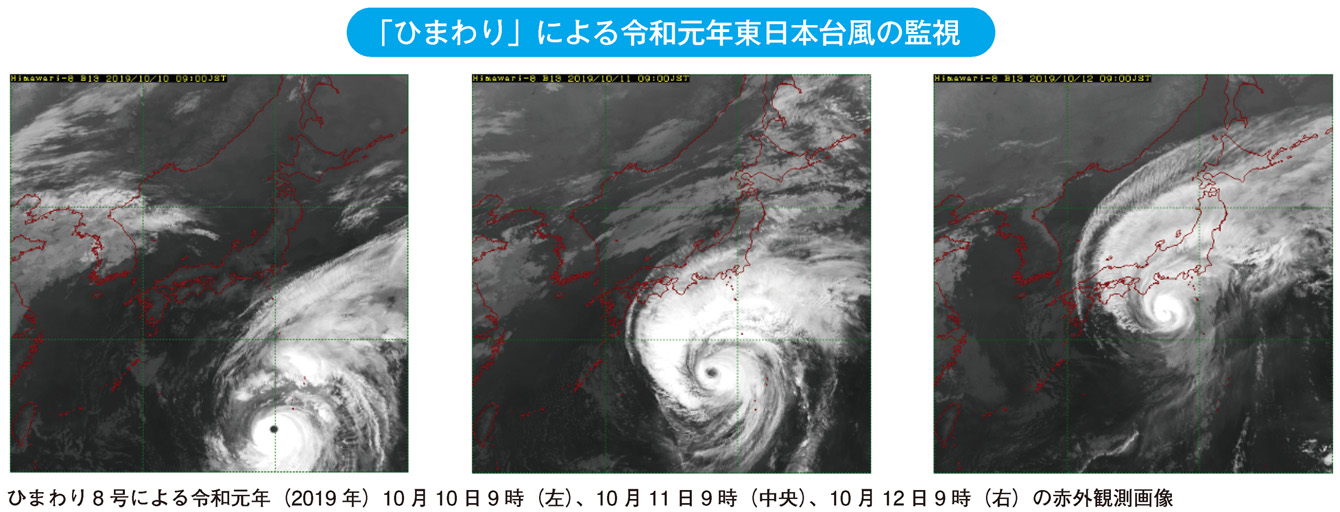

気象を観測する衛星には様々なものがあり、目的によって地球を周回する高度や軌道が異なります。赤道上空約35,800キロメートルの静止軌道上に位置する静止気象衛星は、地球の自転周期に合わせて周回するため、同じ地域を連続して観測できることが強みです。気象庁が運用している静止気象衛星「ひまわり」は、常に東経140度付近の上空にあって、日本を含む東アジア・西太平洋地域の広い範囲を24時間、常時観測しており、特に海上の台風の監視などに不可欠な観測手段となっています。

気象庁は、昭和53年(1978年)の初号機の運用開始以来40年以上、静止気象衛星「ひまわり」による観測を続けてきました。現在は、世界最先端の観測機能を持つ「ひまわり8号・9号」が観測を行っています。「ひまわり8号・9号」の二機体制により、令和11年(2029年)までの長期にわたって安定した観測を継続することにより、国民の安全安心の確保や、アジア・太平洋地域の防災力の向上、気候変動の監視などに貢献します。

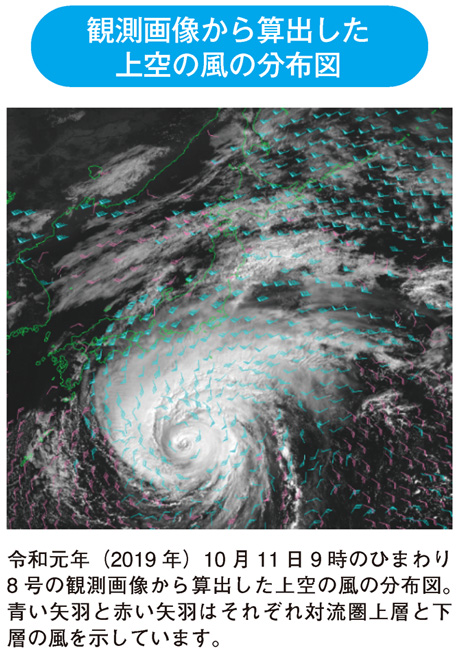

気象庁では、「ひまわり」のデータを使って雲や台風の解析などを行うほか、同じ地域を高頻度で常時観測できる「ひまわり」の利点を最大限に活かして、連続した複数枚の衛星画像から雲が移動する様子を解析することで、上空の風(風向・風速)を算出しています。この風のデータは、特に海上のように地上の観測所が存在しない地域を含む広い範囲で算出されるため、数値予報の精度向上のためになくてはならないデータとなっています。

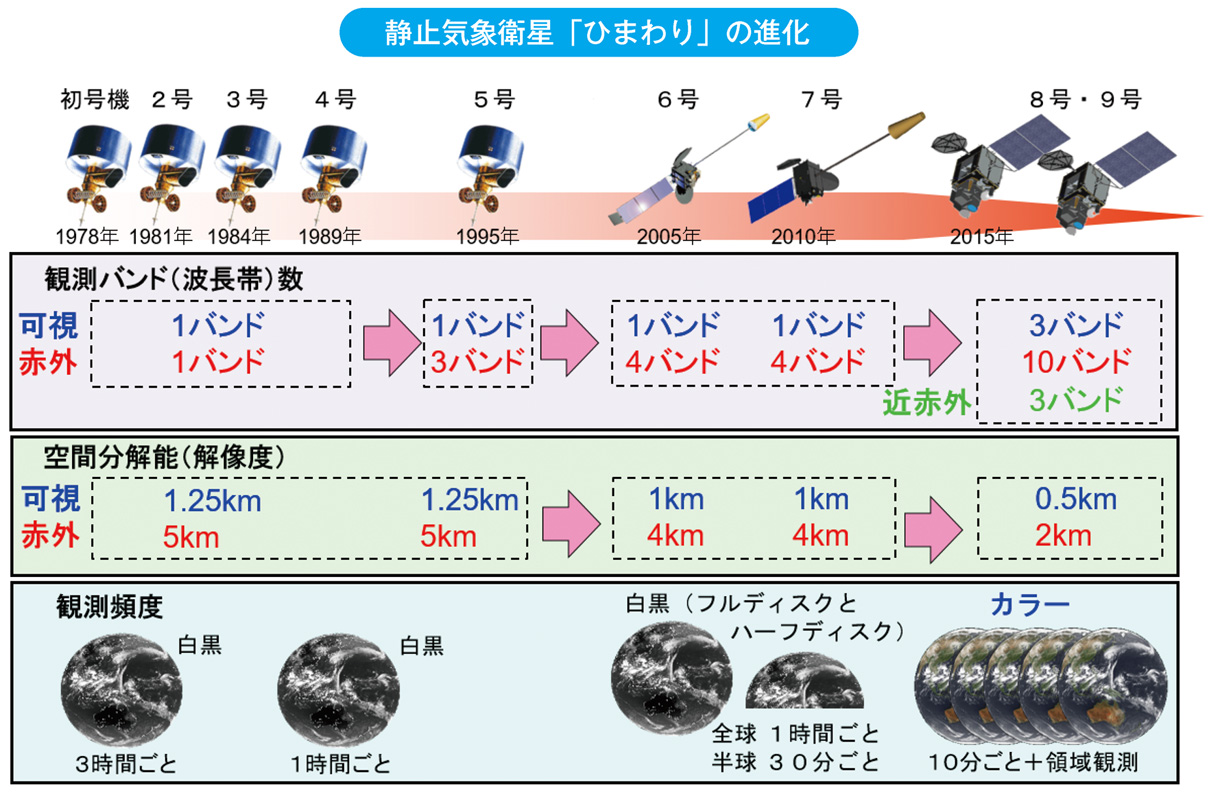

「ひまわり6号・7号」では、5バンド(可視1、赤外4)による1時間ごとの全球観測を行っていましたが、「ひまわり8号・9号」では、世界に先立って16バンド(可視3、近赤外3、赤外10)による10分ごとの全球観測に加え、2.5分ごとの日本周辺観測、さらには台風や火山の噴煙など必要に応じて場所を決め、2.5分ごとに観測を行う機動観測が可能になり、また、空間分解能も可視1キロメートル、赤外4キロメートルから、可視0.5キロメートル、赤外2キロメートルに向上しました。

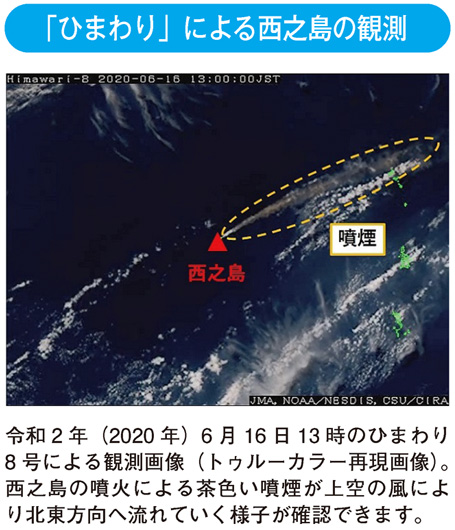

観測機能の大幅な向上によって短い時間間隔で高い空間分解能の画像を撮影でき、観測バンドの種類も増えたため、従来よりも高い頻度、高い密度、高い精度で上空の風を算出できるようになり(右上図)、これは台風の進路予報等の精度向上にもつながっています。また、8号・9号では、16に増加した観測バンドを組み合わせることで、カラー画像から黄砂や火山噴火による噴煙等を監視したり、赤外バンドを組み合わせることで海氷や火山ガスを抽出して監視したり、海面水温の算出が可能になるなど、これまでの「ひまわり」では検知できなかった様々なことが検知できるようになりました。右図は、ひまわり8号で西之島の噴煙を捉えた事例です(第1部2章2節コラム「気象衛星『ひまわり』や海洋気象観測船等が捉えた西之島の活発な噴火活動」参照)。このように「ひまわり」は、大気現象の監視のみならず幅広く気象業務の根幹を支えています。

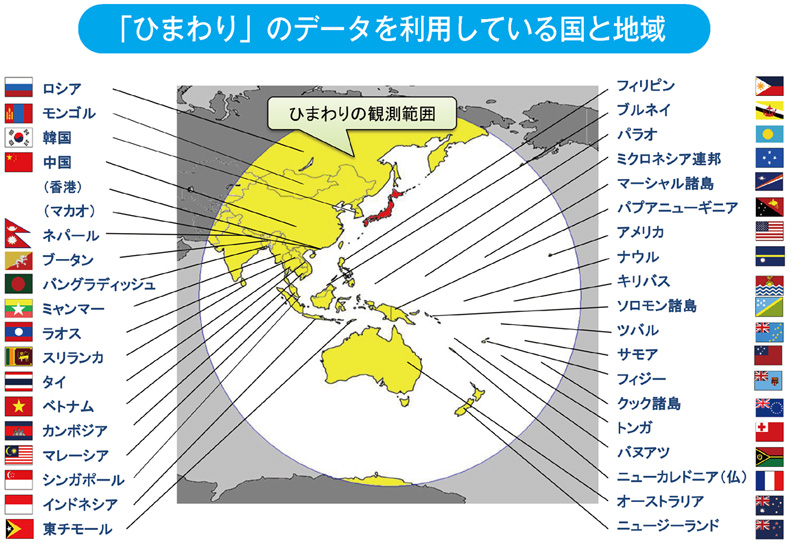

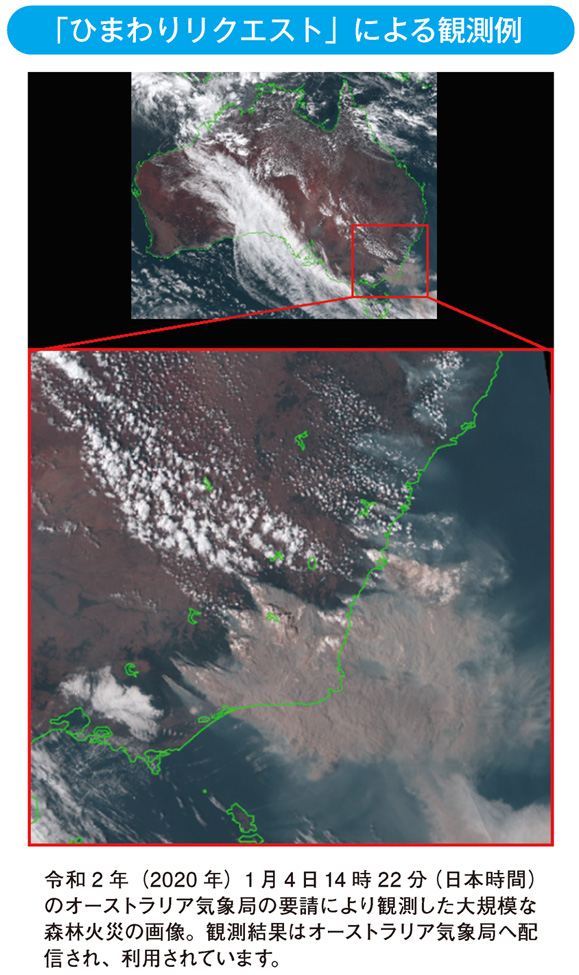

「ひまわり」データの利活用は国内にとどまらず、国外でも広く利用されています。右図の通り、「ひまわり」の観測範囲に入っている多くの国がそのデータを利用しており、諸外国における気象災害リスクの軽減に貢献しています。「ひまわり」を利用した国際貢献として、気象庁では、ひまわり8号・9号の観測機能の向上により可能となった機動観測機能を活用し、我が国の防災業務に支障のない範囲内で外国の気象機関からの要請(リクエスト)に応じて観測を行う「ひまわりリクエスト」を平成30年(2018年)1月から実施しています。これはアジア・太平洋域内各国に利用されており、それらの国における気象等の監視に大きく貢献しています。例えば、令和元年(2019年)よりオーストラリア東部で発生した大規模な森林火災に対しては、オーストラリア気象局の要請を受けて、オーストラリア東部を対象に森林火災を監視するための観測を行いました。観測データは現地気象局を通じて、オーストラリア政府による森林火災の発生域の特定に大きく役立てられました。

このほか、「ひまわり」には、その観測範囲内であればどこからでもデータを中継できる通信機能があり、国内外の離島や山岳地帯などに設置された観測装置で得られた気象データや潮位(津波)データ、震度データ等の収集に活用されています。

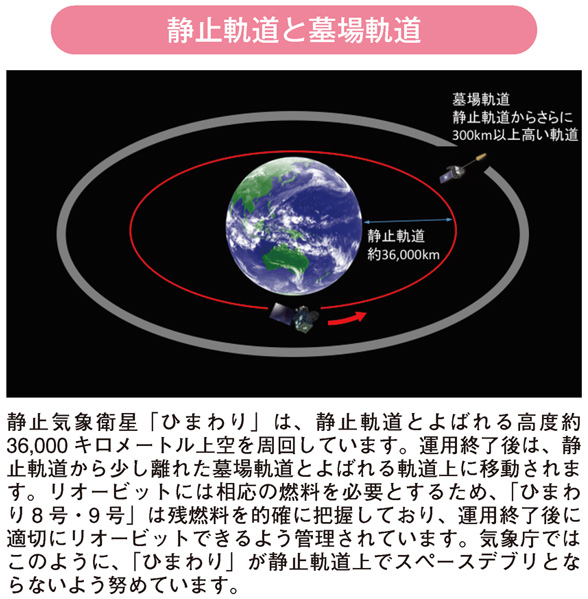

質問箱 運用が終了した衛星はどうなるのですか?

役割を終えた人工衛星は、他の衛星と衝突することを避けるために適切に処分する必要があります。極軌道衛星のように、高度500キロメートル程度の比較的低い軌道を周回する衛星は、空気抵抗により自然に高度を下げ、やがて地球の大気圏に突入して燃え尽きてしまいますが、「ひまわり」のような静止衛星は、地表から遠く離れているためそのようにいきません。このため、運用が終了した静止衛星は、最後に残った燃料を噴射して静止軌道よりも高度を200~300キロメートル上げ「墓場軌道」とよばれる軌道に移動させます(リオービット)。これまでの「ひまわり」も無事にリオービットに成功しており、スペースデブリ(宇宙ゴミ)の低減に寄与しています。

コラム 気象衛星ひまわりのPFI運用事業設立から10年を迎えて

気象衛星ひまわり運用事業株式会社

代表取締役社長

星 二郎

当社は、気象庁とのPFI事業契約「静止地球環境観測衛星の運用等事業」に基づき2010年8月16日に設立した民間の特別目的会社(SPC)です。本事業は、①地上設備の整備業務(気象衛星ひまわり8号/9号での地球環境観測と観測データの提供に必要な地上局施設と設備を整備する)、②地上設備の維持管理業務(整備した地上局施設と設備を維持管理する)、③気象衛星ひまわり8号/9号の運用業務(地上局設備/装置を使ってひまわり8号/9号の管制を行い、地球環境観測と受信した観測データを気象庁へ提供する)といった三つの業務が柱となっています。

事業開始から約4年半かけて地上局施設と設備の整備を行い、2015年3月に主局と副局の2か所が完成しました。大規模災害等の同時被災を避けるために、主局を関東(東京都板橋区と埼玉県鳩山町)に、副局を北海道(江別市)としました。両地上局施設は、稼働開始して約6年となりますが、様々なトラブルに即応できるしっかりとした維持管理体制を構築することで、地震や台風等の大規模災害や、大雪や局地的大雨等の自然災害、ネットワーク機器の不具合等の影響を受けることなく、常に健全な状態で衛星運用に寄与しています。特に、2018年の胆振東部地震後の北海道地方の大停電時においても、自家発用燃料の確保や非常用電源の確保に向けて気象庁様と連携して対応し副局施設の安定稼働を実現しました。

本事業において最も重要となるのが運用業務です。ひまわり8号は2014年10月7日に、ひまわり9号は2016年11月2日にそれぞれJAXA種子島宇宙センターからH-Ⅱロケットで打ち上げられました。運用者は、地球から約36,000キロメートル離れた静止衛星軌道を飛行するこの2機の気象衛星ひまわりを24時間体制で管制し、衛星に搭載された放射計センサで雲の画像を撮影、その観測データを24時間・365日休むことなく気象庁(気象衛星センターと大阪管区気象台)へ送り届けております。気象衛星ひまわりで撮像する雲の画像は中断が許されないため、運用者は常に緊張感を持った状態で業務に取り組んでおり、主局と副局で同時に受信した観測データはそれぞれ2式(計4式)の画像処理・伝送用計算機を駆使して確実に提供できる体制としています。

当社は2020年度に会社設立10周年を迎えました。本事業はまだ中間点を過ぎたばかりですが、一般市民の生活インフラとしての浸透度、アジア・オセアニアを中心とするその国際貢献度は、ますますその役割の重要性が増しております。本事業の安定運用についてその責任の重さを改めて認識し、引き続き、安定的かつ持続的に気象データを送り届け、これからも社会に貢献してまいります。

3章 気象・地震・火山等に関する技術開発

気象研究所をはじめ各研究機関では、気象・地震・火山等に関する様々な技術開発を行っています。以下のコラムでは、最新の技術開発について紹介します。

コラム 「災害発生が差し迫った線状降水帯をリアルタイムで把握する取組」について

国立研究開発法人防災科学技術研究所 主任研究員 清水慎吾、主任研究員 前坂剛

一般財団法人日本気象協会 技術戦略室長 増田有俊

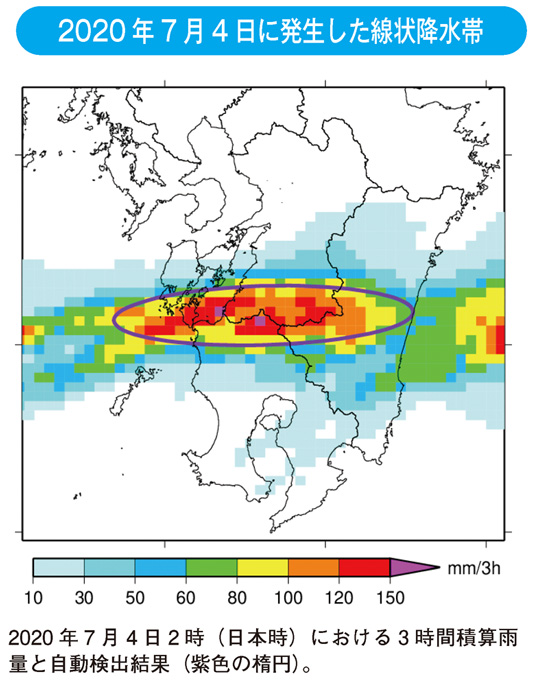

強雨が数時間以上にわたって継続し、河川氾濫や土砂災害等の深刻な被害を引き起こす集中豪雨の発生が近年多発しています。最近の研究によると、台風を除く集中豪雨の6割以上は線状降水帯によって引き起こされているといわれています。 2017年7月5日は九州北部で、2018年7月6日は西日本を中心に広範囲で、2019年8月28日は九州北部で、2020年7月4日は熊本県で、同年7月6日は九州北部で、など毎年のように線状降水帯が発生し、甚大な水害・土砂災害が報告されており、線状降水帯をリアルタイムで把握する技術開発は喫緊の課題となっています。

内閣府による戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)の1課題である「国家レジリエンス(防災・減災)の強化」において 平成30年度から実施されている、線状降水帯の観測・予測システムの開発プロジェクト(研究代表者:防災科学技術研究所 清水慎吾)では、SIPに参画する日本気象協会が中心となって、「災害が差し迫った線状降水帯」をレーダー情報から自動的に検出する技術開発を行ってきました。

線状降水帯は、 次々と発生する発達した雨雲(積乱雲)が列をなし数時間にわたってほぼ同じ場所を通過又は停滞することで作り出される、線状に伸びる長さ50~300キロメートル程度、幅20~50キロメートル程度の強い降水をともなう雨域です。線状降水帯の形成・維持のメカニズムには未解明の点が多いことに加え、“線状に延びる降水域”を認識でき、かつ、災害につながる雨量の具体的な閾値は地域によって幅が大きいことから、その明確な定義は難しいとされています。一方で、防災上の様々な対応に向けた実用的視点からは、“災害を引き起こす”線状降水帯を定義し、その検出に基づく情報提供が求められています。

そこで、SIPプロジェクトで開発された技術をベースに気象庁と協力することで、「災害が差し迫った線状降水帯」を適切に捉えることが可能となる自動検出技術の開発を進めてきました。

開発した検出技術を用いることで、図1のように、2020年7月4日の線状降水帯を検出することができるようになりました。SIPで開発・実証した技術を活用して、2021年の出水期において、気象庁において線状降水帯に関する新しい情報提供を開始することになっています。この情報発信によって、線状降水帯による大雨災害の被害を軽減させるための強力なツールとなることを期待しています。

コラム 水蒸気ライダーによる局地的大雨・集中豪雨のメカニズム解明

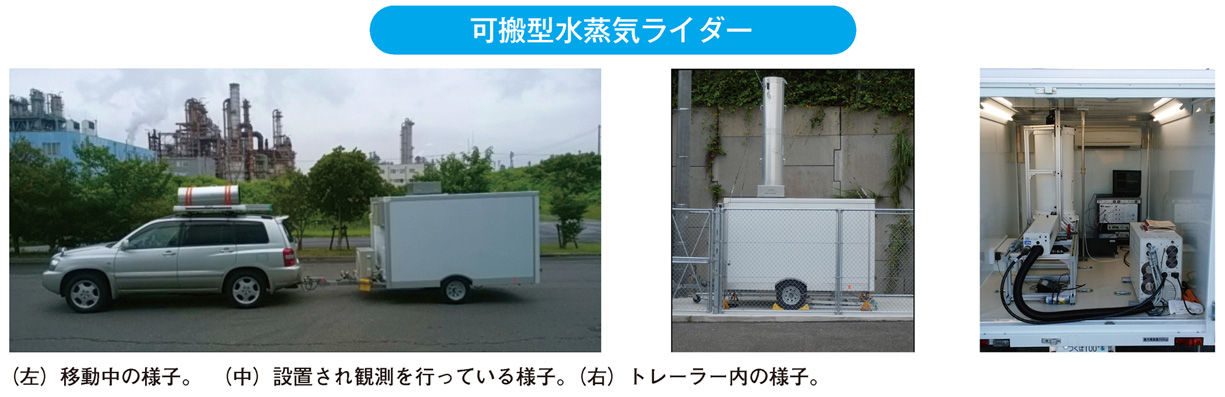

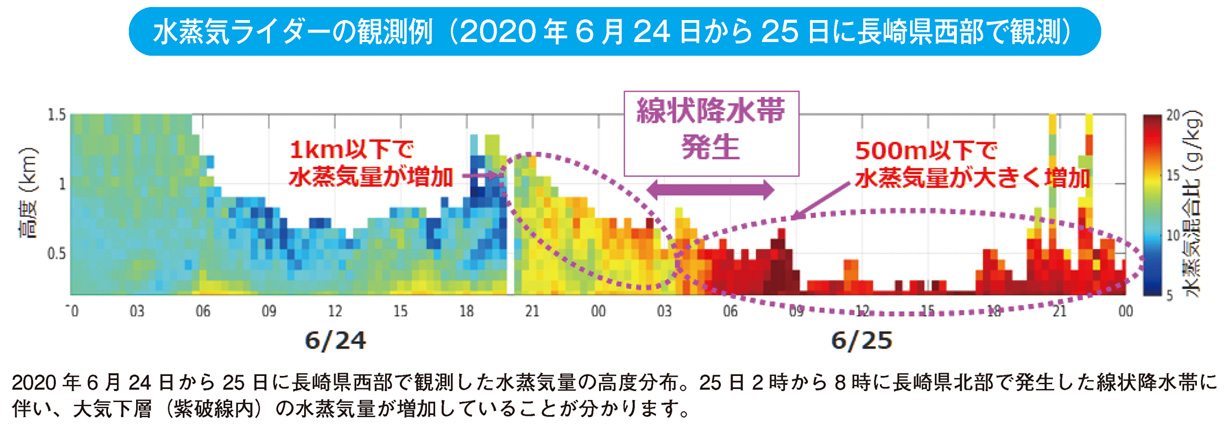

土砂崩れや洪水など大きな災害を引き起こす局地的大雨や集中豪雨の発生時刻、場所、降水量には、大気下層のおおむね高さ1.5キロメートルまでの水蒸気分布が、大きく影響すると考えられます。

気象研究所が運用している水蒸気ライダーは、この大気下層の水蒸気量の鉛直分布を連続的に測定できる最新の観測装置です。この装置では、レーザー光線を上空に向け発射し、大気中の水蒸気や窒素分子から反射されて戻ってくる光(ラマン散乱光)の強さと戻るまでの時間を測ることで、水蒸気量の高度分布を測定することができます。

平成29年(2017年)から令和元年(2019年)にかけての夏には、東京湾岸にこの装置を設置し、首都圏で発生する局地的な大雨の観測を行いました。また、令和2年(2020年)の夏からは長崎県西部において、九州北部で発生する線状降水帯をターゲットとして観測を行っています。この結果、同年6月25日に長崎県北部で発生した線状降水帯では、線状降水帯が発生する前に高度1キロメートル以下で水蒸気が増加しはじめ、発生中には高度500メートル以下で更に大きく増加していたことが分かりました。これは、線状降水帯の発生に先行する水蒸気の増加を捉えることができた初めての事例です。

気象研究所では、今後も水蒸気ライダーを活用し、大雨が発生する詳細なメカニズムの解明につなげ、局地的大雨や集中豪雨の予測に役立てるための知見の収集を進めていきます。

コラム 民間旅客機を活用した大気観測によって捉えられる二酸化炭素濃度変動

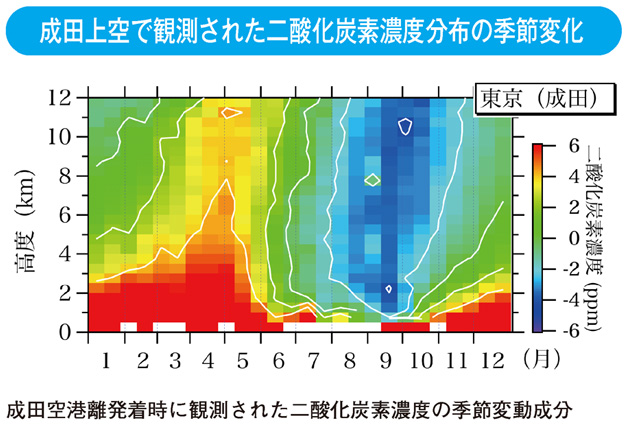

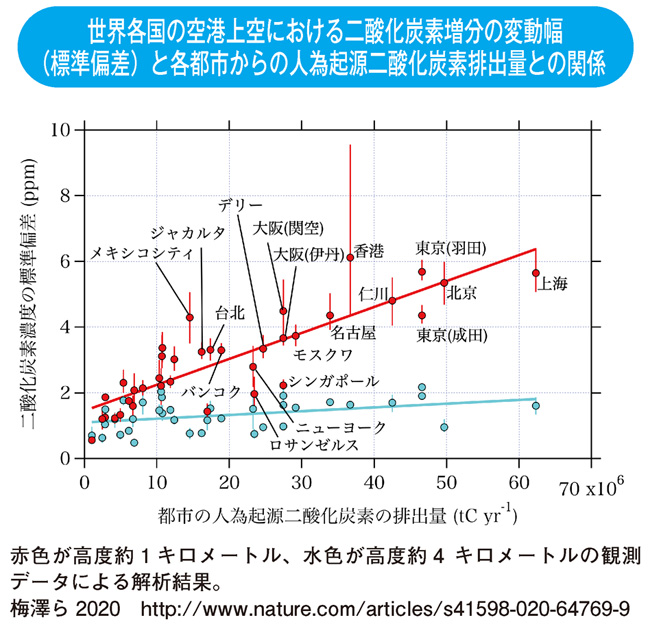

気象研究所では、国立研究開発法人国立環境研究所、日本航空株式会社、株式会社ジャムコ、公益財団法人JAL財団と共同で、日本航空の国際線旅客機に自動観測装置や自動大気サンプリング装置を搭載して、上空の温室効果ガスの分布や時間変動を観測するプロジェクトを実施しています。これは旅客機により、上空の広域で、しかも数分かつ数十キロメートル以下の短い間隔で、二酸化炭素濃度を精密に観測している世界で唯一のプロジェクトです。令和2年(2020年)のコロナ禍による旅客機の大幅減便で、観測の継続が危ぶまれましたが、日本航空株式会社はじめ関係者の尽力により、観測を維持しています。平成5年(1993年)に開始された前身のプロジェクトから続く上空の二酸化炭素濃度の長期観測により、地上とは異なる上空の二酸化炭素濃度の季節変化、年々変化、緯度分布、鉛直分布などを明らかにし、二酸化炭素の循環過程も明らかにできました。さらに、この観測成果を、人工衛星からの二酸化炭素観測や、スーパーコンピュータによる二酸化炭素循環の数値シミュレーションの検証などにも役立てています。

地球温暖化対策の新しい国際枠組みであるパリ協定が令和2年(2020年)から実施段階に入り、人為的な二酸化炭素排出の70%を占める大都市からの排出量を、より正確に推定することも急務となりました。この観測では、上空の水平飛行時のほか、大都市近郊の主要空港の離発着時にも、二酸化炭素濃度鉛直分布を観測できることから、こうした都市スケールでの排出量推定への活用についても検討が始まっています。図から、世界34都市の空港上空では、二酸化炭素排出量の大きな都市域ほど二酸化炭素濃度が大きく変動していることが分かります。近隣都市からの二酸化炭素排出が大きいほど、その影響が大きく現れていると考えられます。このことは、各都市域の二酸化炭素排出量を観測データからも監視できる可能性を示しています。今後とも、民間旅客機というユニークな観測手段の特徴を活かし、都市域から世界的な規模まで長期的に観測を継続し、温室効果ガス変動の実態把握と予測に役立てていきます。

コラム 最新の気象レーダーを用いた竜巻の研究

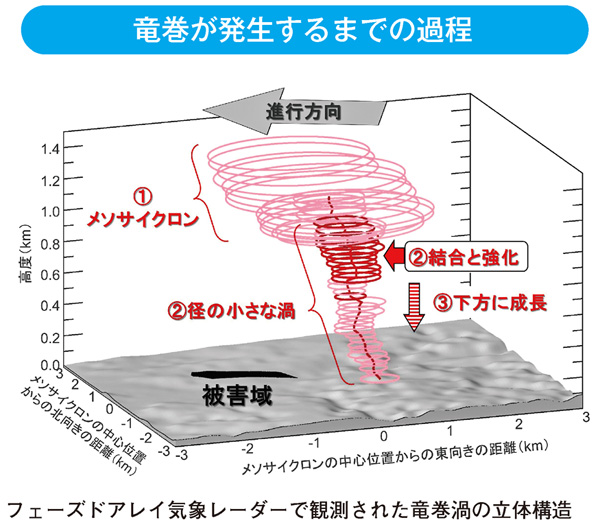

令和元年(2019年)10月12日、令和元年東日本台風が接近する中で、千葉県市原市で竜巻によるものと推定される突風被害が発生しました。気象研究所では、最新式気象レーダーである「フェーズドアレイ気象レーダー」及び「二重偏波レーダー」の観測データを用いて、この竜巻の解析を行いました。

千葉県千葉市に設置された日本無線株式会社所有のフェーズドアレイ気象レーダーは、竜巻を近傍から捉えました。このレーダーによる高頻度・高解像度の観測データの解析では、台風に伴う竜巻の発生過程を、世界で初めて30秒単位で追跡することに成功しました。分析結果の概要は以下のとおりです。

① 台風の中心からおよそ500キロメートル離れた降雨帯で、上空にメソサイクロンと呼ばれる直径数キロメートルの渦を伴う積乱雲が北西に進んでいました。

② 積乱雲の後面で生じた下降気流に伴って、メソサイクロンの下方に、直径1キロメートル未満の小さな渦が作られました。この渦は上方に進展してメソサイクロンと結合し、その1分後から2分後にかけて強化されました。

③ 強化された小さな渦は、さらに1分から3分かけて下方に成長し、被害域にて地面に達する竜巻となりました。

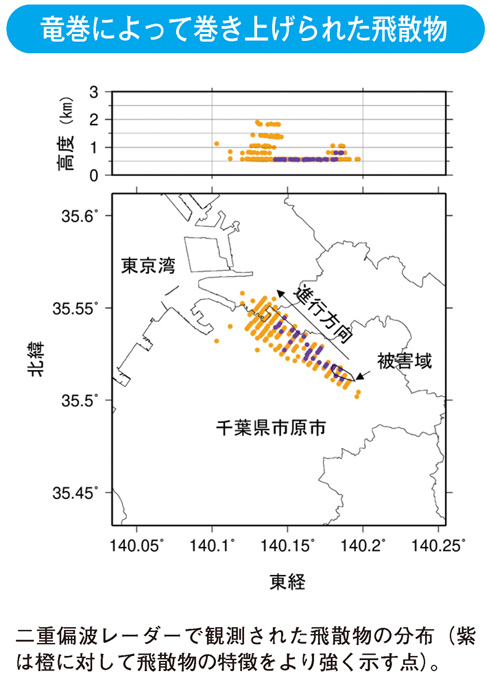

また、気象庁が羽田空港及び成田空港に設置している二重偏波レーダーによる観測データを解析したところ、竜巻によって巻き上げられた飛散物が、上空の渦とともに移動しつつ、水平方向及び高度方向に拡がる様子を捉えていたことが分かりました。2台の二重偏波レーダーにより同時に竜巻飛散物を鮮明に捉えたのは国内初となります。

従来型の気象レーダーではこのような竜巻による飛散物の特徴を解析することができませんでしたが、最新の二重偏波レーダーを用いることで、粒子の形状やばらつきの情報が得られるようになり、竜巻飛散物の分布を捉えることが可能となりました。竜巻飛散物に注目することで、竜巻やその周囲の詳細な構造の理解が進むと期待されています。

今後も、最新の観測技術と精度の高い解析手法を用いて、竜巻のメカニズム解明や、実況監視・被害規模推定等の高度化のための研究を進めていきます。

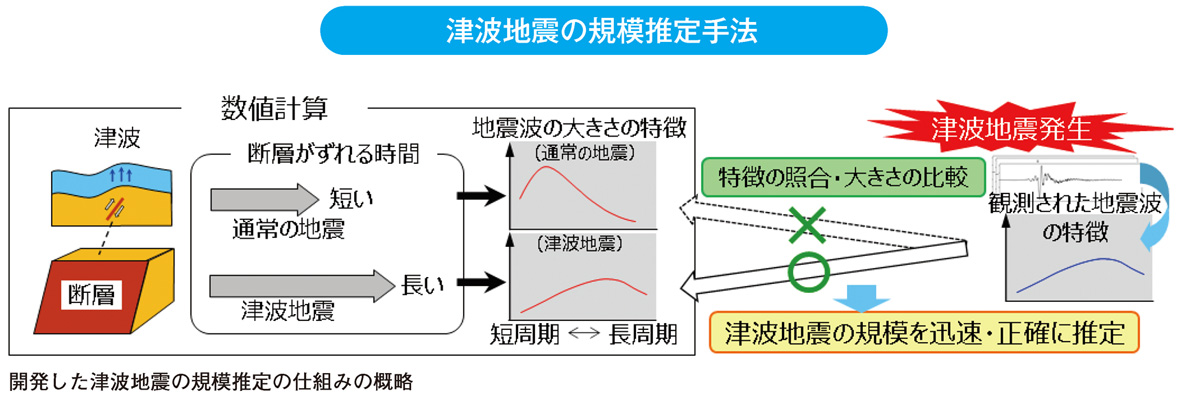

コラム 津波地震とその規模推定

海底下で大きな地震が起きると、断層のずれにより海底が隆起又は沈降します。これにより、その上の海水が急激に上昇又は下降してそれが大きな波として周囲に伝わる「津波」が発生します。通常、地震による揺れが大きいと、津波も大きくなる傾向がありますが、まれに、地震の揺れに比べて異常に大きな津波が発生する場合があります。揺れが弱かったにも関わらず大津波が来襲し、死者・行方不明者2万人を超える被害を生じた明治29年(1896年)の明治三陸地震はその典型で、このような地震を「津波地震」と呼んでいます。

気象庁では、津波から迅速に避難できるよう、地震が発生すると直ちに震源の位置・地震の規模(マグニチュード)を推定し、震源が海底直下の場合は津波予測を行い、その結果に基づいて津波警報等を発表します。しかし、津波地震の場合、その規模を短時間で正確に推定することは容易ではありません。

これまでの研究で、津波地震は海のプレートが沈み込み始める海溝付近で発生することが多く、断層が通常の地震に比べると何倍も長くゆっくり時間をかけてずれることが分かってきました。このような断層の動きでは、長周期の地震波が生じやすい一方、人が揺れを感じるような短周期の地震波が生じにくく、地震計が捉える揺れも小さくなってしまいます。このため通常の地震と同じように津波予測を行えば、津波も過小に予想してしまいます。そこで気象庁では、津波地震が想定される海域で地震が発生し、長周期の地震波が目立つなどの特徴が見られ、推定した地震の規模が過小評価であると判定した場合には、より規模の大きな地震として扱って津波警報等を発表することとしていますが、本来は規模を正確に推定できることが重要です。

気象研究所では、発生した地震が通常の地震なのか津波地震のような断層がゆっくりとずれる地震なのかに関わらず、短時間で正確に規模を推定することができる手法の開発を行っています。地震波は、断層がずれるのにかかった時間によって、その大きさの特徴が変化します。そこで、あらかじめ地震の規模を設定した上で、断層がずれる時間の長さが様々なケースを想定して地震波の大きさの特徴を数値計算しておき、これらの結果と、実際に観測された地震波を照合して、最も特徴が合うものを選びます。そして両者の大きさの差を基に、あらかじめ設定していた規模を修正することにより地震の規模を推定します。照合を行うことから、短周期の地震波が生じにくい津波地震であっても適切に規模を推定することが期待できます。

津波警報等は一刻一秒を争い、地震の揺れが続いている中で行う必要も出てきます。そのような場合でも津波地震の規模を正確に推定できるか注意を払いながら、手法の検証を行っています。

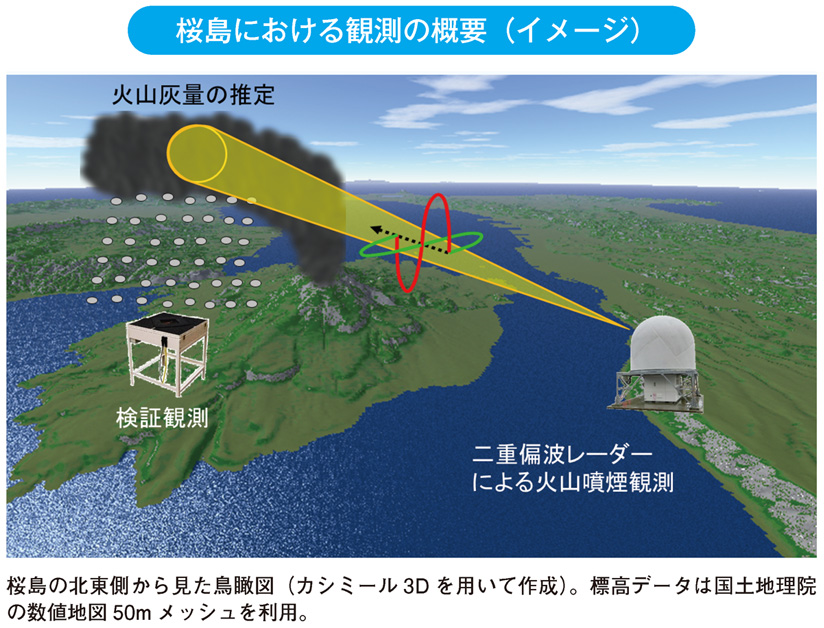

コラム 気象レーダーで噴煙を診る

気象レーダーは、通常、雨や雪などを観測するものですが、火山噴煙も観測できることが知られています。有名なものでは、昭和55年(1980年)のセントへレンズ火山(米国)、平成22年(2010年)のエイヤフィヤトラヨークトル火山(アイスランド)、我が国においても平成23年(2011年)の霧島山(新燃岳)の噴火などで観測事例があります。気象研究所では、火山監視能力の向上及び降灰予報の高度化を目指し、気象レーダーにより噴火現象を検知する手法や、噴煙内部にどのくらい火山灰が含まれるかを推定する手法の開発を行っています。

令和2年(2020年)6月4日に鹿児島県の桜島で発生した、大きな噴石及び空振を伴う噴火では、桜島上空が雨雲に覆われており、監視カメラでは噴煙全体を確認することができませんでした。しかし、気象庁の気象レーダー観測網で、噴煙・火山灰雲が捉えられており、このデータを気象研究所が開発した手法を用いて解析した結果、噴煙は火口上約8,000メートル以上に達していたと推定されました。この手法は、平成26年(2014年)御嶽山の噴火などの事例でも適用され、火山活動の評価に役立ってきました。

現在、気象庁では、全国の気象レーダーを、降水強度を従来よりも正確に観測できる二重偏波気象レーダーに順次更新しています。二重偏波レーダーは観測したい粒子の形状を認識できるため、噴煙と降水の識別・火山灰量推定へ応用することも期待されます。気象研究所ではこの更新に先立ち、桜島で二重偏波レーダーによる観測を行い(図)、火山灰量を推定する手法の開発を進めています。

これらの技術が実用化されれば、噴火の監視能力の向上だけでなく、噴火後の避難など応用も期待できます。気象研究所では、実用化に向けて、気象レーダー以外の観測データも用いて噴煙の高さや火山灰の量の精度についての検証も行い、データの質の確保に取り組んでいます。

4章 基盤技術と情報を活かした産業の興隆

1節 生産性向上に向けた取組

(1)はじめに

IoT(Internet of Things)、ビッグデータ、人工知能(AI)、ロボット・センサーの技術的ブレークスルーを活用する「第4次産業革命」により、社会的課題の解決や、消費者の潜在的ニーズを呼び起こす新たなビジネスの創出が期待されています。

また、「成長戦略フォローアップ」(令和元年(2019年)6月21日閣議決定)では、気象データの利活用に関して提言・助言等を行う専門技術者の育成や確保の仕組みについて、「気象ビジネス推進コンソーシアム(WXBC)」(以下「WXBC」という。)の活動を通じて検討を進めることとしています。さらに、「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」(令和2年(2020年)7月17日閣議決定)では、気象情報の利活用の促進の一環として、産学官によるWXBCの取組や、基盤的な気象観測・予測データの公開を通じ、観光、物流、農業など様々な産業分野での気象情報の利活用を促進することとしています。

このように、様々な産業活動における気象データの利活用が注目されています。

(2)産業界で進む気象データの活用

ア.基盤的気象データの高度化・オープン化

気象庁は、日々自然現象を観測し、収集したデータを解析することにより、状況の把握や予測を行い、様々な基盤的な気象データを作成・提供しています。気象データには、アメダス、天気予報、警報・注意報など、地点や領域についての情報をもつ容量が小さいデータのほか、気象衛星データや数値予報データなど、面的・立体的(2次元・3次元)な広がりを持つ容量の大きいデータがあります。

気象データは、近年の気象観測・予測技術の高度化に伴って、高頻度・高解像度になったり、例えば、令和2年(2020年)9月に追加された面的な日照時間の分布を推計した推計気象分布(日照時間)や令和3年(2021年)3月に追加された地域気象観測所(アメダス)で観測する湿度データなど、新たな気象データの提供が開始されたりします。これらの気象データはオープン化された公的データであるとともに、まさにビッグデータと言えます。

イ.気象データの活用事例

気象は、人の行動や農業、製造、交通等の各種社会経済活動に大きく影響を与えていること、物理法則に基づいた予測が可能であること、さらに、そのデータはオープン化されたビッグデータであることから、過去の気象データを様々な企業独自のデータと組み合わせて分析し、その関係性を用いてリアルタイムの気象の観測・予測データ等を用いる新たなビジネスが誕生しつつあります。例えば、電力分野での電力需要予測、アパレル分野でのコーディネートを提案するサービス、農業分野での農作業時期の予測による営農の効率化、飲食分野での廃棄ロス削減、エンターテイメント分野での天候に合わせて値段を変更するダイナミックプライシング等、様々な産業分野で気象データ利活用の動きが見られます。

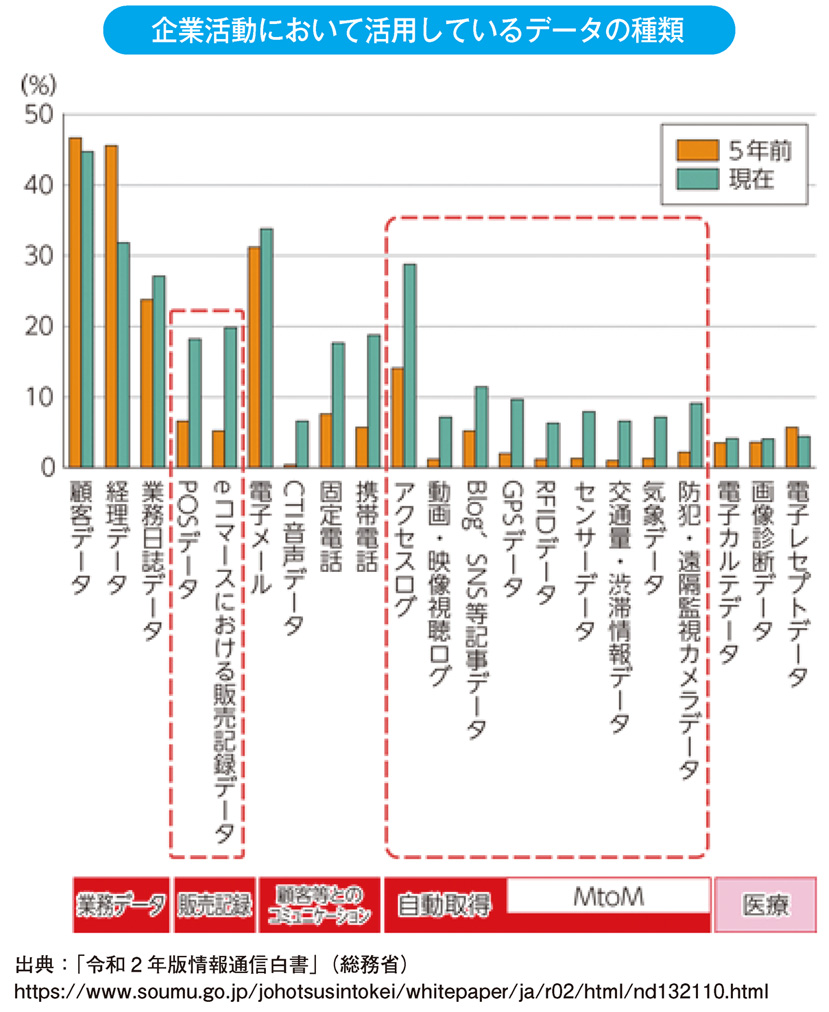

ウ.気象データの活用の状況と課題

令和2年版情報通信白書(総務省)では、気象データを活用している企業の割合が、平成27年版情報通信白書(総務省)の1.3%から大きく進展しましたが、いまだ1割未満となっています。

また、気象庁が令和元年度(2019年度)に産業での気象データの利活用実態を把握するために行った様々な産業の10,000社を対象としたアンケート調査では、回答のあった企業のうち約7割が事業活動に気象の影響を受けているものの、そのうち約半数は影響を受けることを認識していても気象に応じた事業活動の変更を行っておらず、変更を行っている企業も、大半が経験と勘を基にしたもので、気象データを定量的に分析してサービスを変更する等の事業運営を行えている企業は全体の約1割と多くないことが分かりました。気象データが十分に企業で活用されていない課題として、気象データを扱える専門的な人材の不足や気象データの利活用方法が分からないこと等が挙げられ、気象データの利活用に関しては未だ課題があることが分かりました。

(3) 気象データ利活用促進による社会の生産性向上に向けた取組の推進

ア.気象データを扱う事業者に対する支援

気象庁は、自らが保有する気象データを、民間気象業務支援センターを通じて、気象データの利用を希望する事業者等へ迅速かつ確実に提供しています。これらの気象庁データは、事業者が提供する気象サービスの基礎資料となるだけでなく、他のビッグデータとの分析に用いることによって、産業界の多様な活動やサービスに活用されています。

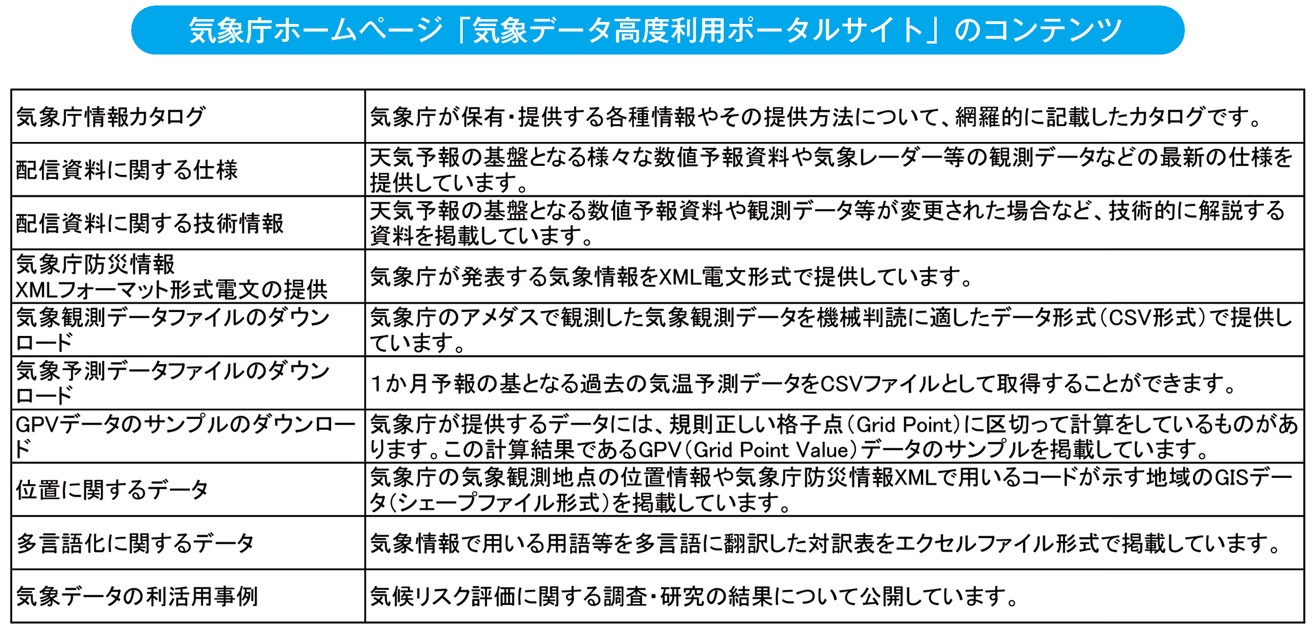

また、高度化する気象データが更に活用されるよう、気象データを扱う事業者を対象に最新の技術や気象情報について解説する講習会を開催するほか、気象庁ホームページに「気象データ高度利用ポータルサイト」を設けています。このページには、気象庁が提供する高度化した気象データを利用するために必要な情報のほか、気象庁ホームページからダウンロードできる気象データについての情報を掲載しています。

気象庁では、引き続き、利用者の意見を把握しつつ、これらの取組の更なる推進や新たなデータの提供等の基盤的データの高度化・オープン化の取組を進めていきます。

イ.「気象ビジネス推進コンソーシアム(WXBC)」と連携した気象データ利活用の促進

産学官関係者の対話や連携を強化して、新たな気象ビジネスの創出を実現するため、平成29年(2017年)3月にWXBCが設立されました。気象事業者に加えて、情報通信、農業、小売、金融等の関係する産業界や先端技術に知見のある学識経験者等を構成員とし、会員数は、設立当初は215者、 令和3年(2021年)4月には1,026者を超えるなど順調に増えています。

WXBCでは、二つのワーキンググループ(WG)を設置しています(人材育成WG、新規気象ビジネス創出WG)。人材育成WGでは、ビジネス発想力・気象データ理解力・IT活用力の向上を目指し、気象データとオープンデータを掛け合わせてデータ分析を行う勉強会等を開催するとともに、成長戦略フォローアップで示された専門技術者「気象データアナリスト」の育成について気象庁と共同で検討をしています。新規気象ビジネス創出WGでは、気象データを利活用したビジネス事例の創出を目指し、企業等の出会いの場の創出、気象データを活用したビジネスを紹介する「気象データの利活用事例集」の作成に取り組んでいます。また、両WGで連携し、気象データのビジネス活用に結び付くよう、セミナーイベントの企画を行い開催しています。

令和2年度(2020年度)は、新型コロナウイルスの感染拡大のため、これまで会場で開催していたイベントや会合をオンライン化した結果、全国各地の方に活動に参加していただけるようになりました。これまで以上に、気象データの活用について知っていただく機会が増えるとともに、産学官の関係者の対話の場が広がっています。

コラム 様々な機関の情報も組み合わせた気象情報利活用の促進セミナー

気象庁では、全国都道府県の農業試験場や普及指導センター、病害虫防除所等の農業指導現場で実務者を対象にセミナー等を実施し、農作物の生産や管理における気候情報の活用可能性について意見交換を行っています。その結果、例えば、向こう2週目に予測された極端な高温と週間天気予報を参考に野菜の収穫日を決定したなど、短期予報から中・長期予報のシームレスな活用が広がってきています。ここでは、令和元年(2019年)12月に、群馬県にて、国立研究開発法人防災科学技術研究所や国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「農研機構」という。)と連携、共催して実施したセミナーについて、群馬県担当者からの感想とともに紹介します。

国立研究開発法人防災科学技術研究所 水・土砂防災研究部門 主幹研究員

横山 仁

防災科学技術研究所は、群馬県でのセミナー前年の平成30年12月に、気象庁、農研機構との共催により、栽培支援から災害対策までの情報をパッケージにした「農業に役立つ気象情報の利用に関するシンポジウム」を気象庁講堂にて開催しました。セミナーは、ここで得られた知見やノウハウの普及を目指したもので、群馬県職員のほかJA等関連団体も含めた約90名参加のもと群馬県庁にて行われました。当日、群馬県からは近年の農業気象災害への対応や気象情報の活用等に関する報告があり、気象庁からは長期予報とその活用に関する現状、また、農研機構からはメッシュ農業気象データを活用した栽培管理支援システムについてそれぞれ話題提供がありました。当研究所からは、群馬県でも多発するひょう害等極端気象による農業気象災害の軽減に向けた研究や、気象リポートシステム「ふるリポ!」等の取組を紹介しました。最後には活発な総合討論が行われ、非常に有意義なセミナーとなりました。当研究所では令和2年に、局地的な災害を引き起こす激しい気象のきめ細かいリアルタイム情報を見える化したWeb-GISシステム「ソラチェク」の公開を始めましたが、ひょうに関しては、被害後の早期の農薬散布や被害調査の初動への活用を想定しており、本セミナーの成果が生かされています。今後とも、気象庁等他機関とのこうした連携により、農業気象災害のさらなる軽減に向けた取り組みを進めていく予定です。

群馬県 農政部 技術支援課長(令和3年3月現在)

藤井 俊弘

当県では、全県145名の普及指導員がJA等と連携し、生産者への農業技術指導を行っています。当県の農業は、野菜や果物の栽培が盛んですが、凍霜害や雹害、雪害と、年間を通して様々な気象のリスクに晒されています。農業指導現場では、これらに対応するため、気象に関連した情報をいち早く取得し、事前・事後の技術対策を周知及び指導しています。また、日頃の指導においても、気温等のアメダスデータを活用し、生育ステージの予測や病害発生予測等を行っています。本セミナーでは、様々な気象分野の専門家から、最新の知見も交えた気象に関するご講演をいただき、農業現場で指導する職員にとって非常に良い機会となりました。若手職員を含めて質疑応答でも盛り上がり、閉会後もしばらく続いていたことを記憶しております。本セミナーをきっかけとして、これまで以上に気象データを有効活用してくれることを期待しています。また、今後農業にとって、気象は益々重要な課題になります。今回のようなセミナーを継続して開催し、研究機関と現場担当者の意見交換を繰り返していくことで、両者のレベルアップにつながるものと確信しています。

コラム 気象予測データの応用技術の高度化に向けた議論と今後の展望

気象庁では、毎年、意思決定に活用しやすい気候情報作成のための応用技術の開発と普及を目的として、農業やアパレル・ファッションや家電、清涼飲料といった様々な産業分野との議論を通して、気候情報のニーズや活用現状の把握とその有効性や可能性について検討しています。農業においては、水稲の収穫適期予測や果樹の開花時期予測、病害虫防除適期予測での気候情報の活用が進む現状から、各専門家も交えてその有効性を検証しました。ここでは、農研機構の各専門家に、気象予測データの高度利用の展望もふまえて紹介していただきます。

農研機構 果樹茶業研究部門 生産・流通研究領域 園地環境ユニット

園地環境ユニット長(令和3年3月現在)

杉浦 俊彦

平成31年1月に、気象庁にて、栃木県や山梨県等の都道府県で果樹の発育予測に従事する担当者も含めた検討会を実施し、当機構で開発を進める発育予測モデルと最新の気象予測データの連携事例を確認できました。果樹の発育予測モデルとは、例えば、前年秋から春にかけての気象データを入力することで開花期といった発育ステージを推定することができる数式です。ナシやモモといった果樹の開花時期では、受粉や摘らいなどの作業計画やそれに伴う雇用計画の決定に利用されます。今回の検討と議論によって、中・長期予測データの活用可能性と今後の期待が見出されました。温暖化により発生頻度が増している果実の着色不良や日焼けは、2、3か月先の気温予測情報をもとに被害予測をすれば、より効果的な対策ができます。そのため、農研機構ではこうした被害予測技術の開発も鋭意進められています。今後、スマート農業の進展のなかで、こうした2週間気温予報のみならずその先の気象予測情報が農業経営に活かされる機会は確実に増加すると考えられます。

農研機構 中央農業研究センター 虫・鳥獣害研究領域

研究領域長(令和3年3月現在)

松村 正哉

都道府県の病害虫防除所では、病害虫の発生状況を調査したうえで気象平年値や1か月予報や3か月予報も根拠に防除計画の参考となる発生予察情報を作成、提供しています。最近の極端な暖冬や暑夏といった年々の気候の違いによる害虫の発生時期や発生量の変動や、海外から上空の風によって運ばれるウンカなどの害虫がもたらす被害を防ぐために、早急な対応が必要となっています。また、地球温暖化による病害虫の発生地域や時期の変化にも対応が求められています。このためには、迅速な病害虫の発生実態の把握と、より精密な気象データを使った病害虫の発生予測が重要となります。発生実態の把握には、最近はドローンやAI技術を活用した画像診断が使われ始めています。また、精密な気象データを使った発生予測には、当機構が開発したメッシュ農業気象データといった詳細な面的情報が有効と考えられます。気象庁で実施した都道府県の防除所職員も含めた検討会では、現在取り組む新技術に、高精度な長期気象予測が加われば、より精度の高い防除対策のための情報提供が可能となることが論議されました。

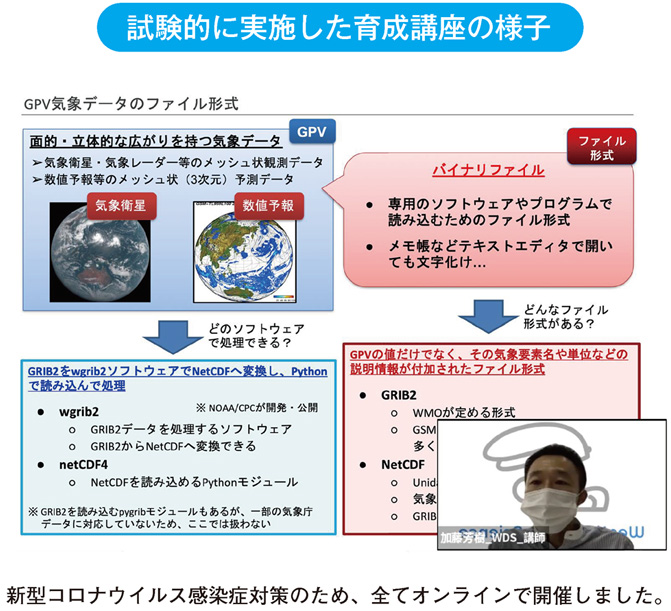

コラム 気象データアナリストの育成・確保

産業界ではいま、急速にデジタルトランスフォーメーション(DX)が進んでいます。そして、このDXの進展に伴って、あらゆるビジネスの6割以上に影響を与える気象のデータについても、活用可能性が高まっています。一方で気象データは、データ自体の種類の多さや、観測や予測といった概念、予測誤差があるため確定論的に扱うことができないなど、他のデータと異なる特徴があります。実際に、気象データを扱っている方々からも、気象データを適切に扱うためには、気象データ特有の専門的な知識について学ぶ必要があることについて指摘されてきました。

これらの状況を踏まえて気象庁と気象ビジネス推進コンソーシアム(WXBC)では、気象データの知識とデータ分析の知識を持ち、気象データとビジネスデータを分析して新規事業創出や課題解決ができる人材「気象データアナリスト」の育成に向けて議論を重ね、今般、こうした人材を育成できる講座を認定する制度を令和3年(2021)2月に創設しました。この制度は、気象庁とWXBCが検討したスキルセットや標準的なカリキュラムに準ずる民間講習を認定し、一定以上の品質が担保された民間講習の実施を後押しすることを通じて、気象データアナリストを増やしていこうというもので、令和3年10月以降、気象庁の認定を受けた講座が順次開講します。

この制度のベースとなっているスキルセットや標準的なカリキュラム検討に当たっては、大学教員、データサイエンスや気象データに関する有識者の知見に加え、試験的に行った講習の受講生からの意見も取り入れたほか、経済産業省第四次産業革命スキル習得講座認定制度や一般社団法人データサイエンティスト協会のスキルチェックリストも活用するなど、「ビジネスで本当に役に立つ内容」となることを追求しました。その検討の結果、カリキュラムガイドラインを作成しました。

このカリキュラムガイドラインは、上記のスキルセットと標準カリキュラムの内容を総合的に示す、いわば気象データアナリスト育成のための学習指導要領となっています。

このカリキュラムガイドラインでは、まず気象データアナリストとして必要なスキルを明らかにするとともに、そのスキルを身に着けるために必要な講習内容や講習形式についての指針を示しています。また、これらを行うためにモデルとなる標準的なカリキュラムも示しています。これらを指針とすることで、一定の品質が担保された講座を開講できることが期待できます。

また、技術の進展や気象データアナリストへのニーズの変化に応じて、このカリキュラムガイドラインは、随時更新していくものとしています。

本ガイドラインが、気象データ活用によるDXを加速させ、もって産業の興隆に資することを願っております。

コラム 産業での気象データの利活用に向けた人材の育成

岐阜大学工学部附属応用気象研究センター センター長・准教授

吉野 純

気象データをビジネスで活用するために必要な能力とは何か?私は、気象ビジネス推進コンソーシアム(WXBC)の人材育成ワーキンググループ(WG)の一員として、また、気象データアナリストのスキルセット検討委員会の一委員として、気象データアナリストのあるべき人材像について検討する機会をいただきました。そして、議論を通じて、気象データをビジネスに活用できる専門家には、次の3つの「力」が必要になるのではないかと考えるに至りました。

1つ目は、「気象データの理解力」です。例えば、気象要素の1つである「降水量」といっても様々な種類のデータがあり、データによって観測や予測の方法はまちまちです。気象データの持つ特性やそれに応じた誤差を正しく理解して取り扱わないと本質を見誤った分析をしてしまうことになります。つまり、気象データアナリストは気象データに対する「気象学的理解」を一定のレベルで有している必要があるのです。防災気象情報を読み解く専門家である気象予報士も「気象データの理解力」を要しますが、利用する気象データはアナログ的な天気図に限られます。一方で、気象データアナリストは、目的に応じた分析や予測を行うために気象データをデジタル的に処理する必要があり、GRIB2形式やBUFR形式といった気象分野に特有なデータフォーマットを理解しデータハンドリングの技術を修得していなくてはなりません。よって、気象データの「気象学的理解」に加えて「情報学的理解」も重要となってくるのです。

次に、「データサイエンスの活用力」です。気象予報士の能力として、気象に関する物理学の知識は問われますが、統計学の知識はほとんど問われません。一方、気象データとビジネスデータを組み合わせた分析を行い、ビジネス上の課題を解決するためには、データを統計学的に俯瞰できる能力も不可欠となります。つまり、データサイエンスの手法として用いられる確率・統計的検定、回帰分析、可視化、時系列分析、機械学習などを活用できる能力が必要となるのです。よって、PythonやRといった統計処理に適したプログラミング言語を自在に使いこなせることも気象データアナリストの基盤的能力の1つとして位置付けられるでしょう。

そして、最後に「ビジネスの発想力」です。気象予報士の活動は気象を予測し防災につなげるという明確な目的がありますが、気象データアナリストの活動の目的は対象とするビジネス事例によって異なります。「気象データ」も「データサイエンス」も課題解決のための手段にすぎません。ビジネスにおけるリスクや利益を経済学的に評価し、課題解決のための仮説を立てる能力が求められます。これは、実務経験の積み上げによって修得できるスキルではありますが、WXBC人材育成WGで開催している「気象データ分析チャレンジ!」のような課題解決型学習による教育効果が期待されます。

これら3つの「力」を育成するよう設計された「気象データアナリスト育成講座」がいよいよ始まります。3つの力を有する気象データアナリストが、既存の業界の枠から飛び出し、真の異業種交流を実現することにより革新的な気象ビジネスを創出できると信じています。そして、未来の先鋭的な気象データアナリストが、ポストコロナ時代の超スマート社会や持続可能社会の推進力となることを期待しています。

2節 民間の気象事業

気象等の現象は、交通、電力、農業、食品や衣料品販売等様々な産業に影響を与え、国民の生活に密接に関わっており、国民及び産業界には気象情報に対する幅広いニーズが存在しています。また、近年では、高速インターネットやスマートフォンをはじめとする携帯端末の普及等、情報通信技術の目覚ましい発展と相まって、多くの国民が、情報を一方的に受けるだけでなく、自らの判断で必要とする情報を入手できるようになってきました。このような社会情勢を踏まえた多様なニーズに応えるため、様々な民間気象事業者が活躍しており、今後、その役割はますます重要になってきます。

ここでは、民間気象事業者による適切な気象サービスの提供を支える、予報業務の許可制度や気象予報士制度について解説します。

(1)予報業務の許可制度

気象等の情報は国民の生活に深く関わりがあり、社会の混乱を防ぐため、民間気象事業者から提供される情報は技術的に裏付けられたものである必要があります。そこで、民間気象事業者が気象、波浪、地震動、火山、津波、高潮の現象の予報業務を行う場合は、事前に施設、要員、技術上の基準等を審査する予報業務許可制度を設けており、様々な事業者が許可を取得しています。

気象庁では、観測・予測技術の進展や社会情勢の変化に応じて予報業務許可に関する規制の一部を見直す取組を進めており、令和2年には民間気象事業者による長周期地震動の予報も可能となりました。

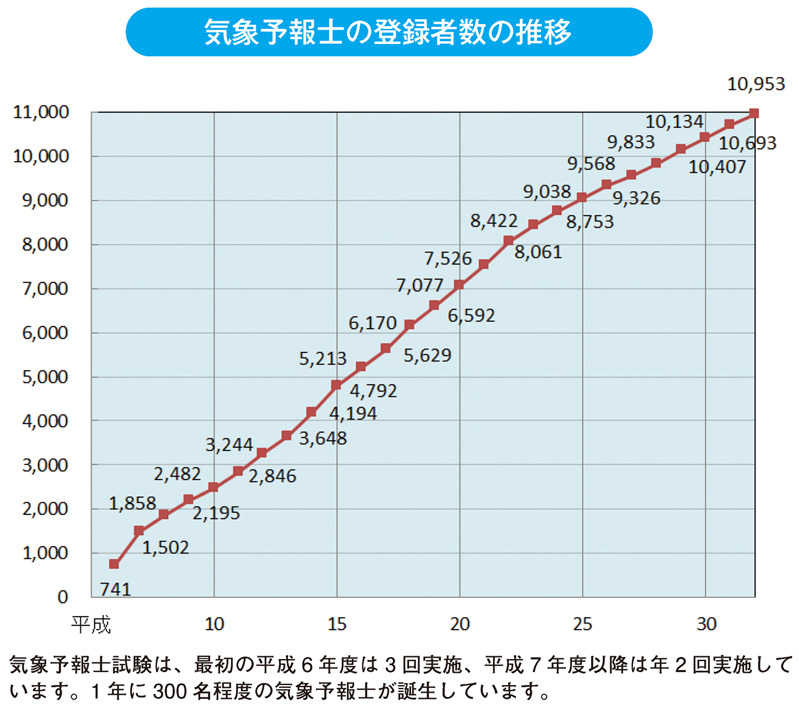

(2)気象予報士制度

気象、波浪、高潮の現象の予想を行うには、数値予報資料の解釈など高度な技術を要します。このため、民間気象事業者がこれらの予報業務を行うためには、予報に必要な知識や技能を問う気象予報士試験に合格し、気象庁長官の登録を受けた気象予報士に現象の予想を行わせなければなりません。また、気象予報士には、報道等を通じた解説や住民を対象とした防災講演会に加え、気象データの分析を経営に生かすビジネス分野での活躍も期待されています。令和3年(2021年)4月1日現在、10,953人が気象予報士として登録されています。

なお、地震動、火山、津波の予報業務については、気象予報士ではなく技術上の基準を定めています。民間気象事業者が予報業務を行うためには、この基準を満たす必要があります。