トピックス

Ⅰ 自然のシグナルをいち早く捉え、迅速にお伝えするために

トピックスⅠ-1 相次ぐ台風の襲来(台風第10号等)

平成28年の台風の特徴を以下に記します(記録は昭和26年(1951年)統計開始以降が対象)。

・台風第1号の発生は7月3日で、平成10年(1998年)の7月9日に次ぐ2番目に遅い記録

・8月に4個の台風が上陸。ひと月に4個の台風が上陸したのは最多タイ記録

(過去には昭和29年(1954年)9月と昭和37年(1962年)8月)

・8月と9月あわせて6個台風が上陸したのは最多記録(これまでの最多記録は

昭和29年(1954年)、昭和41年(1966年)、平成16年(2004年)の各5個)

・北海道に年間に2個、再上陸も含めて3個の台風が上陸したのはともに初めて

・台風第10号が岩手県に上陸したが、台風が東北地方太平洋側から上陸したのは初めて

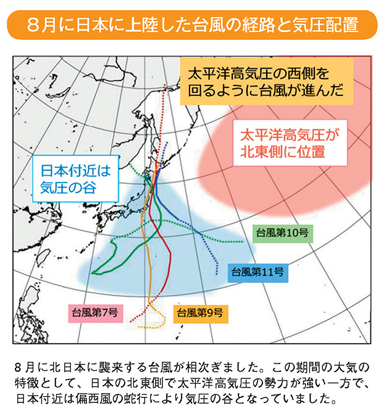

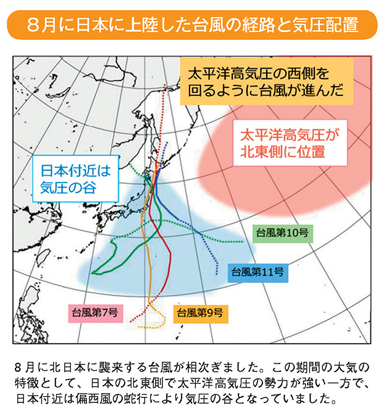

8月は、相次いで発生した台風が北日本に襲来し、大きな被害をもたらしました。まず、台風第7号、第11号が、それぞれ8月17日、21日に北海道に上陸しました。続いて、台風第9号が22日に千葉県に上陸し、翌23日に北海道に再上陸しました。さらに、台風第10号が、30日に暴風域を伴ったまま岩手県大船渡市付近に上陸し、東北地方を通過して日本海に抜けるという特異な進路をたどりました。北日本に接近する台風が相次いだのは、偏西風の蛇行により、太平洋高気圧が平年より北東に偏って位置し、日本付近は気圧の谷となり、太平洋高気圧の西の縁を回るように台風が日本の東を北上したためと考えられます(左下図)。

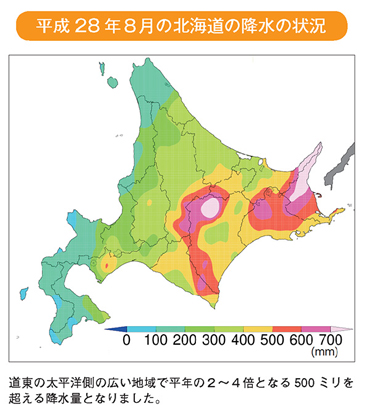

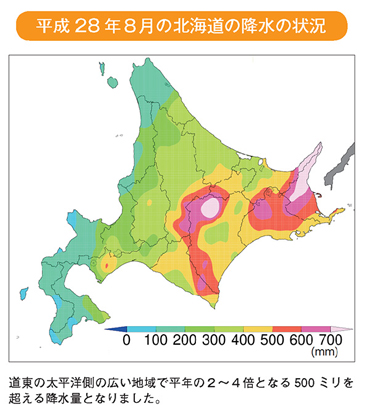

これらの台風等の影響で、東日本から北日本を中心に広い範囲で大雨となり、特に北海道では、アメダス225地点中89地点で8月の降水量が極値(歴代1位)を更新する記録的な大雨となりました(右下図)。また、台風第10号の影響により、岩手県沿岸北部では、宮古市宮古、久慈市下戸鎖で1時間80.0ミリを観測するなど、30日夕方から夜のはじめ頃にかけて局地的に猛烈な雨が降り、記録的な大雨となりました。(次頁コラム参照)

平成28年の台風による災害等については、第4部1章3節も参照ください。

コラム

■台風第10号に伴う大雨によって発生した洪水害を踏まえた今後の気象庁の対応

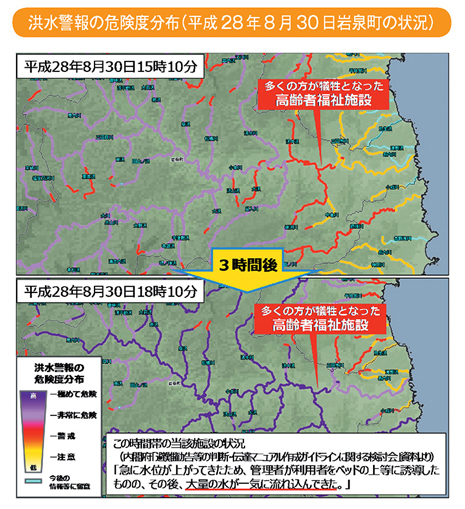

平成28年8月30日に岩手県に上陸した台風第10号に伴う大雨により、岩手県や北海道等では多くの中小河川が氾濫し、深刻な被害が発生しました。特に、多くの方が犠牲となった岩手県岩泉町の小本川では、急激な増水となったため事前に十分な時間的余裕を持って避難行動をとることができなかったことが課題とされました。一般に、山地等を流れる中小河川は流域面積が狭く、勾配が急であるため、流れが速くなりやすく、大雨が降ると急激な増水を伴うという特徴があります。こうした中小河川の氾濫による洪水害は、平成27年9月関東・東北豪雨の時にも宮城県の渋井川や茨城県の宮戸川等で発生しており、中央防災会議の「水害時の避難・応急対策検討ワーキンググループ」の報告においても、実際に河川の水位が急上昇するよりも早い段階から避難行動を開始できるよう、中小河川の洪水発生の危険度を予測する技術の必要性が指摘されていました。

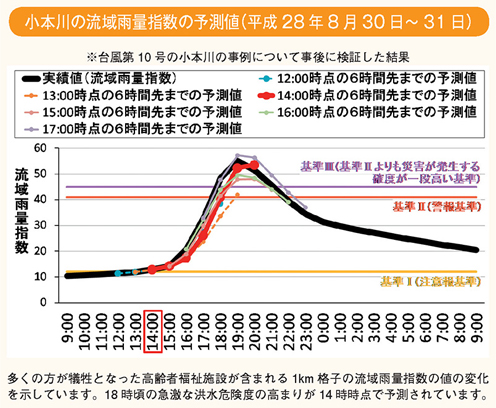

気象庁では「洪水警報の危険度分布」の提供を平成29年夏から開始します。これは、従来の雨量予測だけでなく、都市化率や地質、傾斜、河川流路などの国土に関するデジタル数値情報も駆使して、降雨が時間をかけて河川に流れ出し、地表面を流れ下る量を指数化した「流域雨量指数」の予測技術による、新たな「危険度分布」の予測です(トピックスⅠ-3)参照)。これにより、中小河川における急激な増水も数時間前から予測できるようになるなど、早い段階から雨量予測に基づく個々の中小河川の洪水発生の危険度の高まりを確認できるようになります。また、内閣府の「避難勧告等に関するガイドライン」が改定され、中小河川において急激な増水となる前の早い段階から避難準備・高齢者等避難開始等の発令を可能とするため、流域雨量指数の予測値を用いた発令基準が新たに追記されました。

今後、事前の防災行動計画(タイムライン)において流域雨量指数の予測値の活用を位置づけることや、大雨時において流域雨量指数の予測値に基づく市町村へ電話による助言を実施することなど、中小河川の洪水に対する水防活動の支援やさらなる情報改善についても、河川管理者(国土交通省、都道府県)や水防管理者(市町村)と協力して推進していきます。

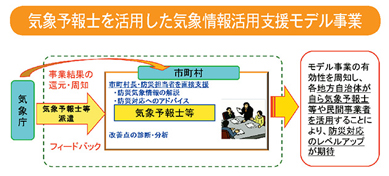

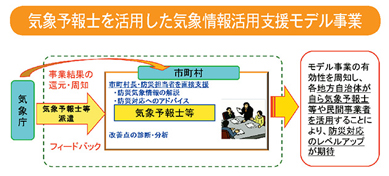

トピックスⅠ-2 地方公共団体の防災対策支援のための気象予報士活用モデル事業

(1)概要

気象庁では、平成28年度に気象予報士を活用した「地方公共団体における気象情報活用支援モデル事業」を実施しました。本モデル事業は平成28年6月から9月までの4か月間、地方公共団体に気象予報士を派遣し、防災対応の現場で防災気象情報の効果的な利用についてアドバイス等を行うことにより、地方公共団体の防災対応力の向上を支援するものです。気象予報士を派遣した地方公共団体は、龍ケ崎市(茨城県)、三条市(新潟県)、伊豆市(静岡県)、廿日市市(広島県)、諫早市(長崎県)、出水市(鹿児島県)の6市です。

(2)派遣した市からのコメント

派遣された気象予報士は、大雨等の際には、気象状況及びその状況に応じて発表される各種防災気象情報を地域特性を踏まえ市の防災担当者に解説する役割を担いました。派遣期間中、台風の接近・上陸、前線による大雨などがあり、6市においては、合計で50回を超える大雨警報が発表され、避難勧告、避難準備情報が発令されました。気象予報士は、警報発表時には、夜間早朝休日においても直ちに出勤し、防災担当者に対し、今後の雨の見通しや土砂災害警戒判定メッシュ情報の解説等を行い、必要に応じて、気象台に状況等を確認し、市の防災対応を支援しました。

また、平常時には、市役所内での日々の防災気象情報の解説、防災担当者に対する防災気象情報に関する講習会の実施や気象情報の利用方法についてのマニュアルの作成、防災訓練への協力、さらに学校、地域住民に対する普及啓発活動などを行いました。

気象予報士を派遣した市からは、気象の専門家による気象情報の解説は信頼でき、市長等幹部に対する解説も適切で説得力があり、的確な防災体制の判断に役立った、また、防災気象情報を適時的確に解説する専門家がいることにより、防災対応輻輳時にも、市の防災担当者は防災体制の構築や避難勧告等の発令についての的確な判断に注力することができたとのコメントを頂いています。また平常時の活動については、職員の防災気象情報に関する理解が深まるとともに情報の利活用が進み、市の防災対応能力が高まった、との評価をいただきました。

(3)今後に向けて

平成29年1月に改定された「避難勧告等に関するガイドライン(内閣府)」では、本事業の成果等を踏まえ、市町村が防災体制等を検討するにあたって参考とすべきこととして、防災知識が豊富な専門家等の知見を活用できるような体制の構築が新たに示されました。

本事業については、「地方公共団体の防災対策における気象情報利活用検討会(座長:牛山素行静岡大学教授)」においてご意見を伺ったうえで報告書としてとりまとめ、気象庁HPで公開しました。

今後は、本事業の成果を全国の地方公共団体に広くお知らせし、関係省庁と連携して気象予報士等防災気象の専門家の活用による市町村の防災体制の強化を支援してまいります。

コラム

■気象予報士の助言は、避難勧告等発令の判断・決心の振幅を狭めた

平成28年の台風の特徴を以下に記します(記録は昭和26年(1951年)統計開始以降が対象)。

・台風第1号の発生は7月3日で、平成10年(1998年)の7月9日に次ぐ2番目に遅い記録

・8月に4個の台風が上陸。ひと月に4個の台風が上陸したのは最多タイ記録

(過去には昭和29年(1954年)9月と昭和37年(1962年)8月)

・8月と9月あわせて6個台風が上陸したのは最多記録(これまでの最多記録は

昭和29年(1954年)、昭和41年(1966年)、平成16年(2004年)の各5個)

・北海道に年間に2個、再上陸も含めて3個の台風が上陸したのはともに初めて

・台風第10号が岩手県に上陸したが、台風が東北地方太平洋側から上陸したのは初めて

8月は、相次いで発生した台風が北日本に襲来し、大きな被害をもたらしました。まず、台風第7号、第11号が、それぞれ8月17日、21日に北海道に上陸しました。続いて、台風第9号が22日に千葉県に上陸し、翌23日に北海道に再上陸しました。さらに、台風第10号が、30日に暴風域を伴ったまま岩手県大船渡市付近に上陸し、東北地方を通過して日本海に抜けるという特異な進路をたどりました。北日本に接近する台風が相次いだのは、偏西風の蛇行により、太平洋高気圧が平年より北東に偏って位置し、日本付近は気圧の谷となり、太平洋高気圧の西の縁を回るように台風が日本の東を北上したためと考えられます(左下図)。

これらの台風等の影響で、東日本から北日本を中心に広い範囲で大雨となり、特に北海道では、アメダス225地点中89地点で8月の降水量が極値(歴代1位)を更新する記録的な大雨となりました(右下図)。また、台風第10号の影響により、岩手県沿岸北部では、宮古市宮古、久慈市下戸鎖で1時間80.0ミリを観測するなど、30日夕方から夜のはじめ頃にかけて局地的に猛烈な雨が降り、記録的な大雨となりました。(次頁コラム参照)

平成28年の台風による災害等については、第4部1章3節も参照ください。

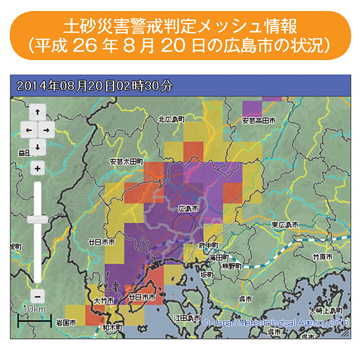

平成28年8月30日に岩手県に上陸した台風第10号に伴う大雨により、岩手県や北海道等では多くの中小河川が氾濫し、深刻な被害が発生しました。特に、多くの方が犠牲となった岩手県岩泉町の小本川では、急激な増水となったため事前に十分な時間的余裕を持って避難行動をとることができなかったことが課題とされました。一般に、山地等を流れる中小河川は流域面積が狭く、勾配が急であるため、流れが速くなりやすく、大雨が降ると急激な増水を伴うという特徴があります。こうした中小河川の氾濫による洪水害は、平成27年9月関東・東北豪雨の時にも宮城県の渋井川や茨城県の宮戸川等で発生しており、中央防災会議の「水害時の避難・応急対策検討ワーキンググループ」の報告においても、実際に河川の水位が急上昇するよりも早い段階から避難行動を開始できるよう、中小河川の洪水発生の危険度を予測する技術の必要性が指摘されていました。

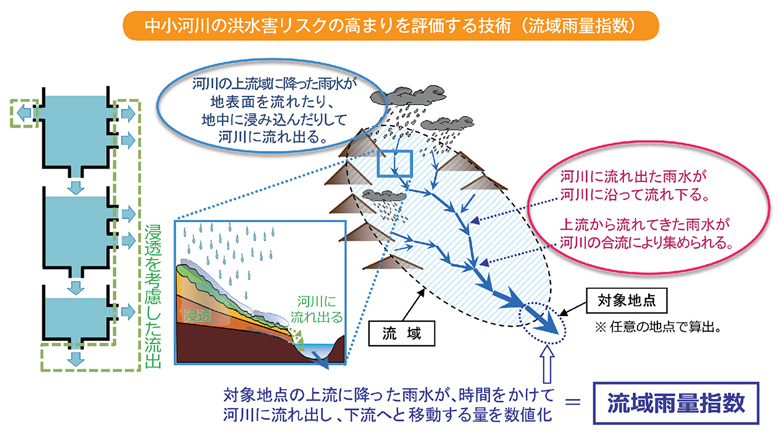

気象庁では「洪水警報の危険度分布」の提供を平成29年夏から開始します。これは、従来の雨量予測だけでなく、都市化率や地質、傾斜、河川流路などの国土に関するデジタル数値情報も駆使して、降雨が時間をかけて河川に流れ出し、地表面を流れ下る量を指数化した「流域雨量指数」の予測技術による、新たな「危険度分布」の予測です(トピックスⅠ-3)参照)。これにより、中小河川における急激な増水も数時間前から予測できるようになるなど、早い段階から雨量予測に基づく個々の中小河川の洪水発生の危険度の高まりを確認できるようになります。また、内閣府の「避難勧告等に関するガイドライン」が改定され、中小河川において急激な増水となる前の早い段階から避難準備・高齢者等避難開始等の発令を可能とするため、流域雨量指数の予測値を用いた発令基準が新たに追記されました。

今後、事前の防災行動計画(タイムライン)において流域雨量指数の予測値の活用を位置づけることや、大雨時において流域雨量指数の予測値に基づく市町村へ電話による助言を実施することなど、中小河川の洪水に対する水防活動の支援やさらなる情報改善についても、河川管理者(国土交通省、都道府県)や水防管理者(市町村)と協力して推進していきます。

気象庁では、平成28年度に気象予報士を活用した「地方公共団体における気象情報活用支援モデル事業」を実施しました。本モデル事業は平成28年6月から9月までの4か月間、地方公共団体に気象予報士を派遣し、防災対応の現場で防災気象情報の効果的な利用についてアドバイス等を行うことにより、地方公共団体の防災対応力の向上を支援するものです。気象予報士を派遣した地方公共団体は、龍ケ崎市(茨城県)、三条市(新潟県)、伊豆市(静岡県)、廿日市市(広島県)、諫早市(長崎県)、出水市(鹿児島県)の6市です。

派遣された気象予報士は、大雨等の際には、気象状況及びその状況に応じて発表される各種防災気象情報を地域特性を踏まえ市の防災担当者に解説する役割を担いました。派遣期間中、台風の接近・上陸、前線による大雨などがあり、6市においては、合計で50回を超える大雨警報が発表され、避難勧告、避難準備情報が発令されました。気象予報士は、警報発表時には、夜間早朝休日においても直ちに出勤し、防災担当者に対し、今後の雨の見通しや土砂災害警戒判定メッシュ情報の解説等を行い、必要に応じて、気象台に状況等を確認し、市の防災対応を支援しました。

また、平常時には、市役所内での日々の防災気象情報の解説、防災担当者に対する防災気象情報に関する講習会の実施や気象情報の利用方法についてのマニュアルの作成、防災訓練への協力、さらに学校、地域住民に対する普及啓発活動などを行いました。

気象予報士を派遣した市からは、気象の専門家による気象情報の解説は信頼でき、市長等幹部に対する解説も適切で説得力があり、的確な防災体制の判断に役立った、また、防災気象情報を適時的確に解説する専門家がいることにより、防災対応輻輳時にも、市の防災担当者は防災体制の構築や避難勧告等の発令についての的確な判断に注力することができたとのコメントを頂いています。また平常時の活動については、職員の防災気象情報に関する理解が深まるとともに情報の利活用が進み、市の防災対応能力が高まった、との評価をいただきました。

平成29年1月に改定された「避難勧告等に関するガイドライン(内閣府)」では、本事業の成果等を踏まえ、市町村が防災体制等を検討するにあたって参考とすべきこととして、防災知識が豊富な専門家等の知見を活用できるような体制の構築が新たに示されました。

本事業については、「地方公共団体の防災対策における気象情報利活用検討会(座長:牛山素行静岡大学教授)」においてご意見を伺ったうえで報告書としてとりまとめ、気象庁HPで公開しました。

今後は、本事業の成果を全国の地方公共団体に広くお知らせし、関係省庁と連携して気象予報士等防災気象の専門家の活用による市町村の防災体制の強化を支援してまいります。

茨城県龍ケ崎市長

中山 一生

龍ケ崎市は、光栄にも気象庁の「地方公共団体の防災対策支援のための気象予報士活用モデル事業」において全国の6つの市町村の中の一つに選ばれ、日本気象予報士会 前会長の酒井重典さんの派遣を受けました。

私は、平成25年10月の台風第26号による市内12箇所で発生したがけ崩れを教訓に、市民の人的被害の絶無を図るため、「避難勧告等は、明るいうち、暴風雨が来る前に発令する。避難勧告等は空振りでもよい」を方針に風水害による災害対策を命じ、防災の備えを強化してまいりました。

このような中で、4か月という短い期間ではありましたが、気象予報士の派遣をいただき、職員の気象に関する知識は格段のスキルアップを感じ、水戸地方気象台にお話を伺うときには、前よりも数段深い意味で気象情報を受けられる環境が出来ました。

また、昨年は8月以降、台風が日本列島に6つも上陸し、本市は避難準備情報3回と避難勧告1回を発令しました。私自身、これまではかなり迷いながら判断してまいりましたが、酒井さんの分かりやすい解説と助言をいただくことにより、避難情報を発令するなら、ここしかないというような、かなり確度の高い形で発令できたと強く感じました。

災害対策本部長(市長)として最終判断で迷うこともありますけれども、酒井さんは、専門家としての領域を超えないというのでしょうか、プロフェショナルでその最後、足を踏み出すときに背中を押すようなことは決してしませんでした。自分で足を出すときの、足を踏み出すべき方向を決めるべき情報は与えてくれました。ですから、少し不安なときもあったのですが、酒井さんの持つ知識や考えに触れるにつれ、酒井さんの言わんとすることが、だんだん分かるようになってきました。以前は、大きな振幅のどこかで判断しなければいけなったのですが、その振幅がかなり狭まったので、これ以上心強いことはありませんでした。

やはり、自治体の長にはこの感覚を実際に体験してもらいたいです。そうすると、自治体の長にとって本当に力強い応援になるのではないかと思います。

今後の本モデル事業の施策への期待ですが、龍ケ崎市は、気象予報士が自治体にいる場合に、どのくらい有益であるか、ありがたさを体験することができましたので、何らかの形でこの体制は継続していけたらいいのではないかと検討を進めております。また、龍ケ崎市は人口約8万人の都市でありますが、稲敷地方広域市町村事務組合による7つの市町村による広域での消防等対応を行っていますので、こうした広域的な、あるいは風土の同じ近隣の複数の自治体で共同で活用しても良いのではないかと思います。そのエリアを担当する気象予報士がいて気兼ねなく相談できるような体制が平素からあれば、自治体の防災担当の職員はもちろん、首長が判断を下すときの貴重な情報源になると思います。また気象台からの情報を得るにしても、いつでも相談できる体制にあるのは、あるべき姿と思います。

トピックスⅠ-3 災害発生と関連の高い指標の開発と危険度分布の提供開始

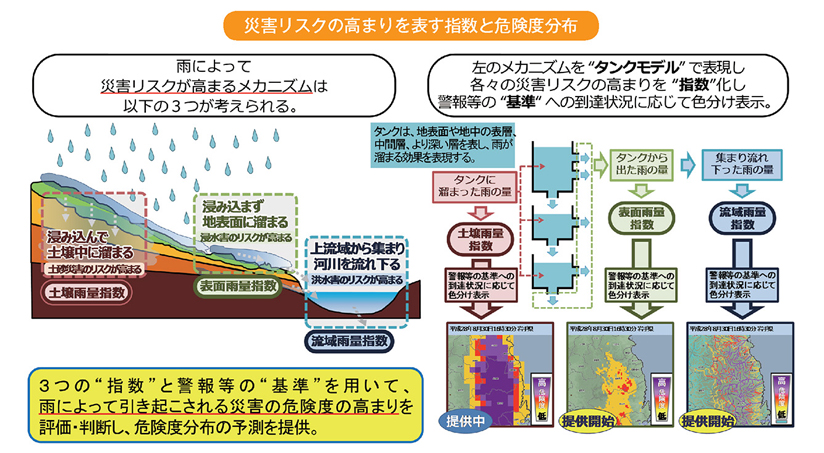

○災害発生との相関が高い3つの指標(土壌雨量指数、表面雨量指数、流域雨量指数)

降った雨は地中に浸み込んだり地表面を流れるなどして川に集まります。大雨時には、雨は地中に浸み込んで土砂災害を発生させたり、地表面に溜まって浸水害をもたらしたり、川に集まって増水することで洪水害を引き起こしたりします。気象庁では、このような雨水の挙動をタンクモデルを用いて模式化し、それぞれの災害リスクの高まりを表す指標として表現した土壌雨量指数、表面雨量指数、流域雨量指数の技術開発を進めてきました。これらの3つの「指数」を用いることによって、災害リスクの高まりを「雨量」そのものよりも適切に評価・判断することができるようになり、より的確な警報発表につながります。

土壌雨量指数は、大雨による土砂災害リスクの高まりを把握するための指標です。降った雨が土壌中にどれだけ溜まっているかを数値化したものです。

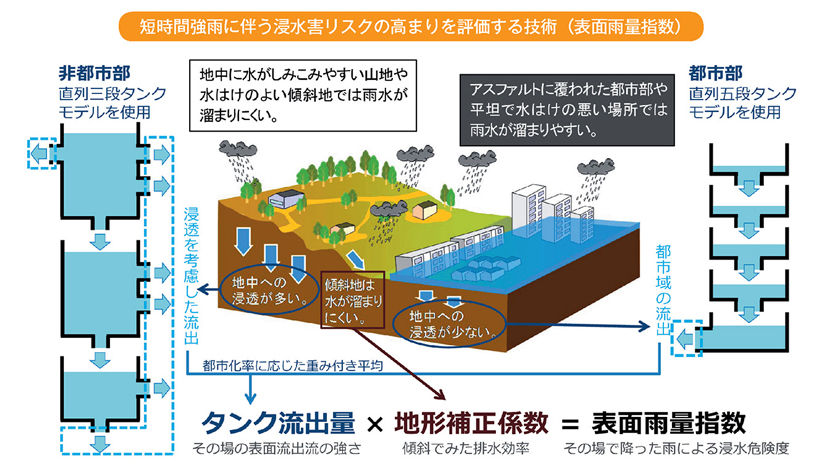

表面雨量指数は、短時間強雨による浸水害リスクの高まりを把握するための指標です。降った雨が地中に浸み込みやすい山地や水はけのよい傾斜地では、雨水が地表面に溜まりにくいという特徴がある一方、地表面の多くがアスファルトで覆われている都市部では、雨水が地中に浸み込みにくく地表面に溜まりやすいという特徴があります。表面雨量指数は、こうした地面の被覆状況や地質、地形勾配など、その土地がもつ雨水の溜まりやすさの特徴を考慮して、降った雨が地表面にどれだけ溜まっているかを数値化したものです。

流域雨量指数は、河川の上流域に降った雨により、どれだけ下流の対象地点の洪水害リスクが高まるかを把握するための指標です。降った雨が、地表面や地中を通って時間をかけて河川に流れ出し、さらに河川に沿って流れ下る量を、運動方程式等も用いて数値化したものです。

気象庁では、大雨により、土砂災害のおそれがあるときに大雨警報(土砂災害)を、浸水害のおそれがあるときに大雨警報(浸水害)を、洪水害のおそれがあるときに洪水警報を発表しています。大雨警報(土砂災害)については、土壌雨量指数を発表基準に用いて発表判断を行っています。また、大雨警報(浸水害)については、これまで、「雨量」そのものを発表基準に用いてきましたが、平成29年出水期からは、表面雨量指数を基準に用いて発表判断を行います。洪水警報については、これまで、長さ15km以上の河川を対象に流域雨量指数を計算して発表基準に用いてきましたが、平成29年度出水期からは、長さ15km未満の中小河川に対象を拡大して、流域雨量指数を用いて発表判断を行います。

さらに、現在、土砂災害について、警報・注意報が発表されたときに、どこで「指数」の予測値が警報・注意報の基準に到達したかが一目で分かる「危険度分布」(土砂災害警戒判定メッシュ情報)を提供しており、これに加え、浸水害や洪水害についても、「危険度分布」の提供を開始します。このことについて以下に詳しく解説します。

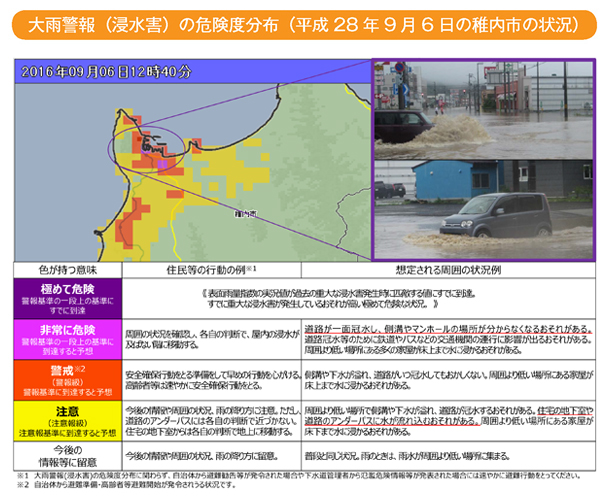

○短時間強雨に伴う浸水害発生の危険度分布 ~大雨警報(浸水害)の危険度分布~

平成29年度出水期から、1時間先までの雨量予測を用いた表面雨量指数の予測値が大雨警報(浸水害)等の基準に到達したかどうかを、地図上に5段階で色分け表示した「大雨警報(浸水害)の危険度分布」を提供します。これにより、大雨警報(浸水害)等が発表されたときに、実際にどこで浸水害発生の危険度が高まっているのかが一目で把握できます。

表面雨量指数は、値が大きいほど浸水害リスクが高まることを示す相対的な指標であり、重大な浸水害のおそれがあるかどうかを判断するには、これだけでは十分ではありません。浸水害への脆弱性は、地形のほか、下水道や排水ポンプ等のインフラの整備状況に応じて地域毎に異なることから、表面雨量指数の値を危険度に翻訳するためには、地域の実情に応じた適切な基準を設定する必要があります。このため、過去に浸水害が発生した際の表面雨量指数の値を20年分以上にわたって網羅的に調査し、「表面雨量指数がこの数値を超えると重大な浸水害がいつ発生してもおかしくない」という数値を大雨警報(浸水害)の基準(危険度分布において赤色(警戒)を表示する基準)として設定するなど、危険度を段階的に判断するための基準を設定しています。このようにして設定した基準値は、インフラの整備状況等を反映した適切なものとなるようメンテナンスしていくことも重要です。このため、インフラ整備後の浸水害発生履歴データなど最新のデータを用いて定期的に基準の見直しを実施していきます。

○中小河川の洪水害発生の危険度分布 ~洪水警報の危険度分布~

平成29年度出水期から、3時間先までの雨量予測を用いた流域雨量指数の予測値が洪水警報等の基準に到達したかどうかを地図上に5段階で色分け表示した「洪水警報の危険度分布」を提供します。これにより、洪水警報等が発表されたときに、実際にどの河川で洪水害発生の危険度が高まっているのかが一目で把握できます。

流域雨量指数そのものは、値が大きいほど洪水害リスクが高まることを示す相対的な洪水害リスクを示した指標です。洪水害への脆弱性は、ダム等の人為的な流水の制御、潮位や支川合流の影響、インフラの整備状況の違いなどによって地域ごとに異なることから、流域雨量指数の値を危険度に翻訳するため、過去20年分以上にわたって洪水害発生時の流域雨量指数値を網羅的に調査し、「流域雨量指数がこの数値を超えると重大な洪水害がいつ発生してもおかしくない」という数値を洪水警報等の基準(危険度分布において赤色(警戒)を表示する基準)に設定するなど、危険度を段階的に判断するための基準を設定しています。

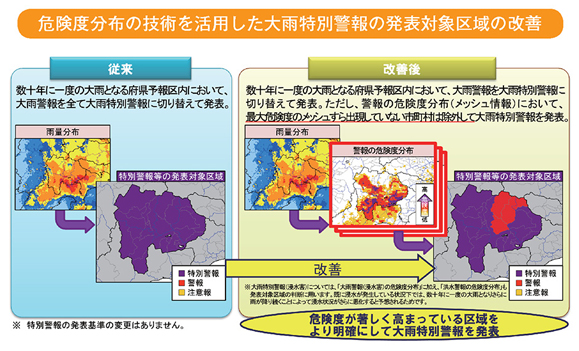

○危険度分布の技術を活用した大雨特別警報の発表対象区域の改善

災害発生の危険度の高まりを面的に評価・判断することができる危険度分布の技術は、大雨特別警報の発表対象区域の判断に活用することができます。これまで述べた「危険度分布」の技術向上により、危険度が著しく高まってはいない地域の分布がこれまでより詳細にわかるようになったことから、大雨特別警報の発表基準である数十年に一度の大雨が予想される場合に、警報の危険度分布を活用し、危険度が著しく高まっている市町村をより明確にして大雨特別警報を発表します。一定程度の広がりを持って50年に一度の大雨となり、かつ、さらに雨が降り続くと予想されるときに発表するという、特別警報の考え方や発表を判断するタイミングはこれまでと変わりませんが、危険度が著しく高まってはいないと判断できる市町村には特別警報は発表せず、これまで以上に信頼性を確保して特別警報を発表できるようになります。

トピックスⅠ-4 台風進路予報の改善

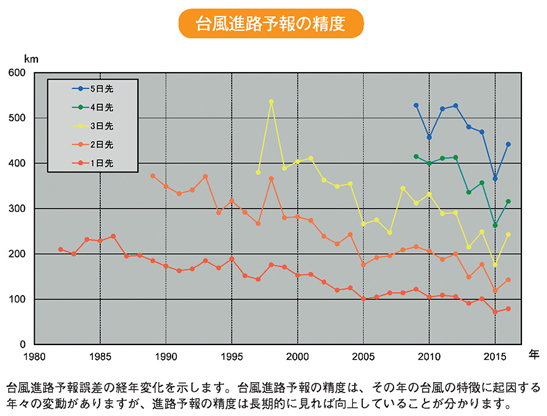

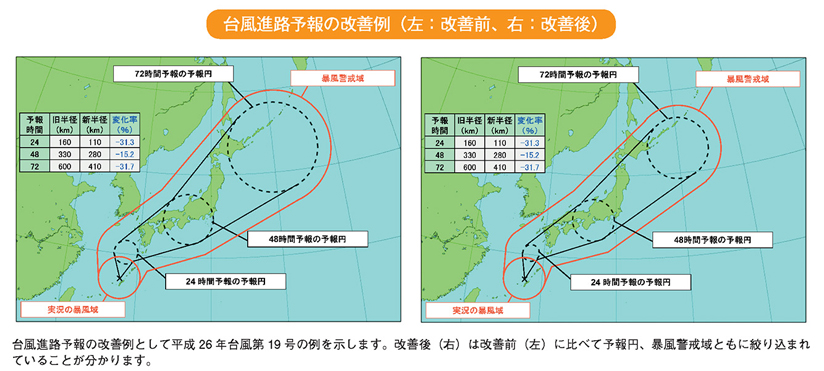

気象庁では、台風の進路予報において、台風の中心が70%の確率で入ると予想される範囲を「予報円」として、台風の中心が予報円内に進んだ場合に風速25メートル以上の暴風となるおそれのある範囲を「暴風警戒域」として示しています。

台風が進む方向や速度に応じて予報円の大きさをあらかじめ設定しており、台風の進路予報の際には、それらの予報円を表示しています。台風の予報円の大きさは、過去数年間の台風の進路予報の成績を踏まえて随時見直しを行っており、最近では平成28年(2016年)台風第1号から、台風進路予報の精度向上を踏まえ、予報円の大きさを改善して、より小さくしています(前回の見直しは平成20年(2008年))。

具体的には、近年の数値予報モデルの改良やひまわり8号等の新たな観測データの活用により台風進路予報の精度が向上したことを踏まえ、平成23~27年の過去5年間の台風進路予報の成績を検証した結果、予報円の半径を従来に比べて約20~40%小さくしています。これに伴い、暴風警戒域についてもより絞り込んだ予報となっています。今後も数値予報の精度向上を図るなど、台風進路予報の改善に努めてまいります。

トピックスⅠ-5 竜巻注意情報の改善

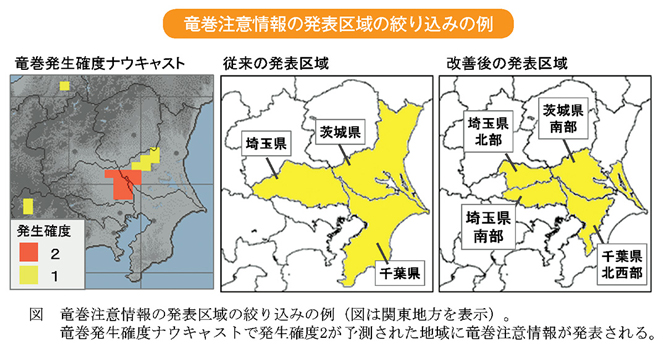

気象庁では、竜巻などの激しい突風が起きる可能性を10km格子ごとに1時間先まで予測する竜巻発生確度ナウキャストを気象庁ホームページで公開しています。また、竜巻発生確度ナウキャストにおいて竜巻などの激しい突風が起きる可能性が高まった地域に、竜巻注意情報を発表し注意を呼びかけています。従来、竜巻注意情報は概ね県単位で発表してきましたが、発表対象地域が広く、また捕捉率が約40%、適中率が約3%と予測精度が低いことが課題でした。

この竜巻注意情報の予測精度を向上させ、天気予報と同じ発表単位(一次細分区域)に絞り込んで発表する改善を平成28年12月15日に行いました。過去事例のデータによる検証では、一次細分区域単位の発表で捕捉率が約70%、適中率が約14%に向上するとともに、よりリードタイムを確保して迅速に発表できることが確認されています。

このような大幅な予測精度の向上は、竜巻発生確度ナウキャストにおいて、竜巻等の突風発生後の現地調査結果や竜巻の発生メカニズムに関する最新の研究成果を取り込むことにより、リードタイムを確保しつつ竜巻等の突風が発生する可能性のある地域を絞り込めるようになったこと、竜巻の前兆現象である積乱雲の回転(メソサイクロン)の検出に気象庁のドップラー気象レーダー(20基)に加えて、国土交通省が運用する高性能レーダ雨量計ネットワーク(XRAIN)のデータの一部を追加して検出能力を向上させたことなどにより実現しました。

トピックスⅠ-6 船舶の安全な航行を支援する情報の充実

(1)地方海上分布予報の充実

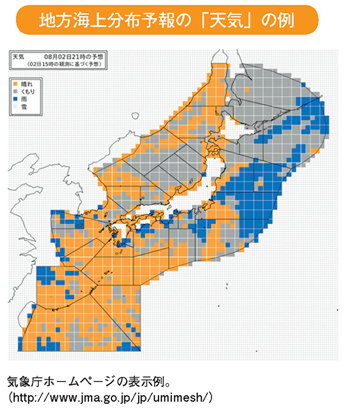

気象庁では、日本近海における船舶の安全運行に資するよう、文字形式の「地方海上警報」及び「地方海上予報」を発表するとともに、その内容の詳細なイメージを補足するために、分布図形式の「地方海上分布予報」を提供しています。

地方海上分布予報では、これまで対象海域を緯度経度1度格子単位で区切り、「風、波、視程(霧)、着氷」の予報要素の分布図として提供していましたが、平成28年5月より0.5度格子単位に高解像度化しより詳細な分布情報としました。

さらに、平成29年3月より「天気」の予報要素を追加しました。これによって、海上の気象の分布をより具体的に把握することができるようになりました。これらの内容について、24時間先まで6時間間隔の分布図を1日4回(6、12、18、24時頃)発表します。

地方海上分布予報は、船舶の運航において警戒するべき時間・場所を明確に把握するために、役立つと考えています。

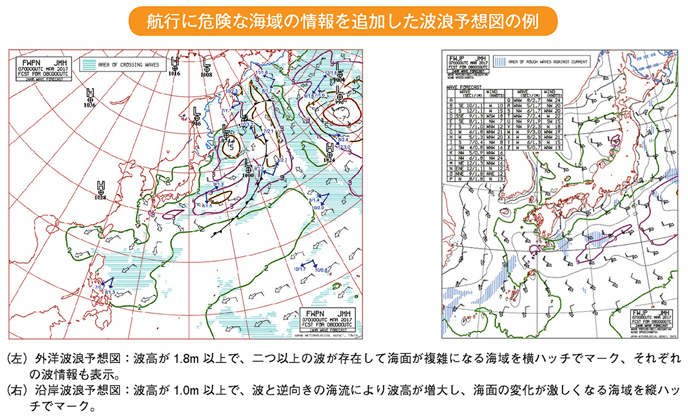

(2)波浪予想図の改善

気象庁は、船舶の航行や漁業等の海上作業における安全のため、気象無線模写通報(JMH)等で、各種波浪図の提供を行っています。単純な一方向からの高波のほかにも、複数方向から波が来るなど海面の変化が複雑になると、船が大きく不規則に揺れて航行や海上作業に支障をきたし、時にはいわゆる「三角波」などの突然の大波が発生して危険となります。気象庁は、このような海域を特定する技術を開発したことから、平成29年3月より波浪予想図に、航行に危険な海域の情報を追加しました。

トピックスⅠ-7 数値予報の幅広い利用に向けたシンポジウムの開催

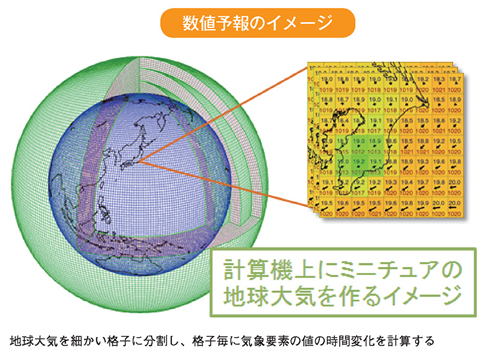

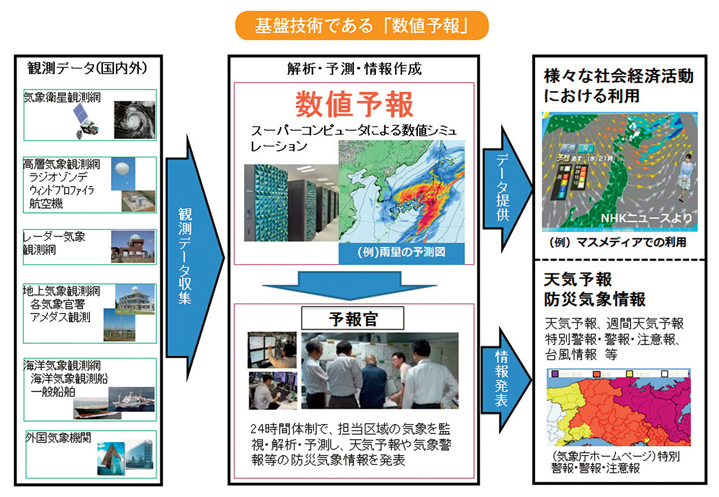

気象庁では、日々の天気予報や防災気象情報の基盤である数値予報(第2部1章1節参照)への理解を深めていただくきっかけとなるよう、平成29年1月28日(土)に星稜会館(千代田区永田町)において、シンポジウム「数値予報~日々の生活に密着したソフトインフラ~」を開催し、気象分野に限らず様々な分野・職種から多数のご参加をいただきました。シンポジウムでは、日本テレビの鈴江奈々アナウンサーによる司会進行のもと、東京大学の新野宏教授による基調講演に始まり、その後パネルディスカッションとして、数値予報の更なる利用拡大や、今後目指すべき技術開発等について議論しました。

(1)基調講演

はじめに、新野教授から、「数値予報の過去・現在そして未来」と題して、そもそも数値予報とは何かというところから始まり、これまでの技術開発の歴史、現状と課題、及び最新の研究とそれらから期待される数値予報の将来展望についての基調講演を頂きました。続いて、気象庁予報部数値予報課の松村崇行課長より、気象庁における数値予報の運用と利活用、及びそれを支える技術開発への取組について紹介しました。

(2)パネルディスカッション

講演に続いて、「数値予報への今後の期待」と題したパネルディスカッションを行いました。ここでは、「防災」と「社会経済活動」の2つの分野それぞれにおける数値予報の利用の現状や可能性について、パネリストからの話題提供を踏まえ議論を行いました。

防災分野については、まず、和歌山県の和歌哲也危機管理監から数値予報の地域防災対応への活用に関する取組について、さらに、NHKの山﨑登解説主幹からは、防災気象情報を伝える報道機関の立場から、数値予報のもたらした効果と今後の期待についての話題提供をいただきました。この中で、数値予報による気象予測の数値化や可視化が、防災に大きく貢献していることが示されました。また、今後の期待として、更なる予測精度向上に加えて、現状の予測可能性や限界等について利用側に対して分かりやすく説明・解説することや、数値予報を基にした予測情報の伝え方を更に工夫することが必要であるといった意見が挙がりました。

社会経済活動分野については、日本気象協会の丹治和博技術統括から、社会の多くの場面で展開中の気象サービスにおける数値予報を活用した取り組みと今後の期待について、さらに、中部電力株式会社中央給電指令所の父母靖二所長から、電力分野での数値予報の利活用と今後の期待について話題提供をいただきました。この中で、電力分野を始め様々な分野で数値予報が利活用されていることや、今後の期待として、これまで気象と直接関連しなかった分野でも、データの組み合わせにより新たなビジネス創出の可能性があることなどが示されました。

最後に、パネルディスカッション全体の議論を受け、新野教授から、我が国の数値予報技術を更に向上させるためには、気象庁は大学等の研究機関と連携し、オールジャパンで技術開発に取り組むことが重要との見解が示されました。

数値予報への今後の期待として、会場からも、更なる予測精度向上、数値予報データを閲覧・活用できる環境の充実、様々なビジネスにおける数値予報の活用例を紹介してほしいといった声がありました(会場内アンケートによる)。

数値予報は、下図のとおり、日々の天気予報や防災気象情報のみならず、様々な社会経済活動を支援する基盤技術です。本シンポジウムで示された数値予報への期待を受け、気象庁では、今後一層幅広い分野で数値予報を利用いただけるよう、関係機関とも連携し取り組んでまいります。

コラム

■数値予報の活用状況及び今後の期待

中部電力株式会社中央給電指令所長

父母 靖二

1 中央給電指令所の業務における数値予報の活用状況

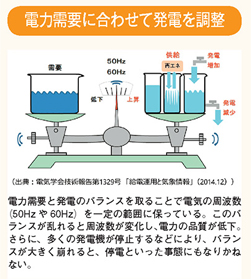

大量に貯めておくことができない電力は「発電即消費」という特性から、電力需要に合わせて発電しなければなりません。中央給電指令所では、「電気の使用量に合わせて発電機の出力をリアルタイムで調整することで、周波数を適正な範囲に保つ」ということを行っています。このためには、需要に合わせて調整できる発電機の準備が必要となることから、電力需要の予測と発電計画の両方が重要になります。このとき「数値予報」を活用しています。電力需要は冷暖房の影響が大きく、予測では天候や気温などの予想を活用します。発電計画では、天候によって出力が変化する太陽光発電などの再生可能エネルギーが含まれることから、出力予測のために日射量予測などを活用します。

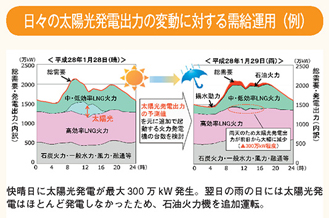

2 数値予報の必要性

日射量予測は特に重要です。中部電力エリアの愛知、静岡(富士川以西)、三重、岐阜、長野の5県では、約600万kW(H28.12末現在)の太陽光発電設備が導入されています。平成28年には、晴天日と曇天日では最大400万kW程度の出力差が発生。安定した電力を安価にお届けするため、天候により変化する太陽光発電出力を考慮して、発電計画を策定する必要があることから、日射量予測を用いた太陽光発電出力の予測が欠かせないものとなっています。

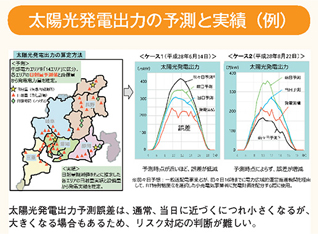

3 現状の数値予報(精度)に関する課題

太陽光発電実績が予測値を下回ると、火力機などで補う必要がありますが、新たに火力機を運転するとなると半日程度要することもあり、早い段階で予測外れのリスクを踏まえた運転判断が必要です。現状、日射量予測の予測外れは不可避であるため、リスク対応としての追加の発電コストが発生します。

4 数値予報への今後の期待

今後も太陽光発電の導入量は増加するため、日射量予測外れの影響が拡大し、リスク対応としての発電機を準備する機会も多くなります。この機会を少しでも減らすため、日射量予測の精度向上が課題となっています。他にも、電力需要の予測のために天候や気温、防災のために発雷や台風進路など、様々な気象予測データを活用していることから、これら「数値予報」についての予測精度の向上や、リスク管理しやすい形でのデータの提供を期待します。

トピックスⅠ-8 相次ぐ被害地震

平成28年は、国内で被害を伴った地震が7回発生しました。また、これらの地震を含み、最大震度1以上を観測した地震が6,587回、最大震度5弱以上を観測した地震が33回、最大震度6弱以上を観測した地震が10回発生しました。

平成28年に発生した主な被害地震

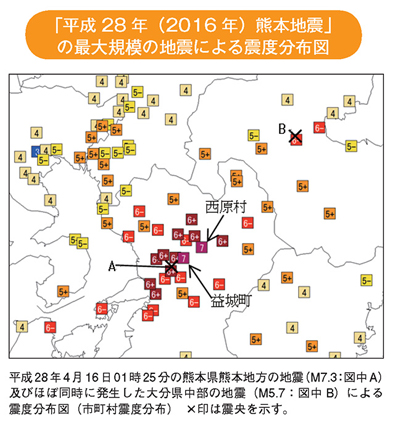

(1)「平成28年(2016年)熊本地震」

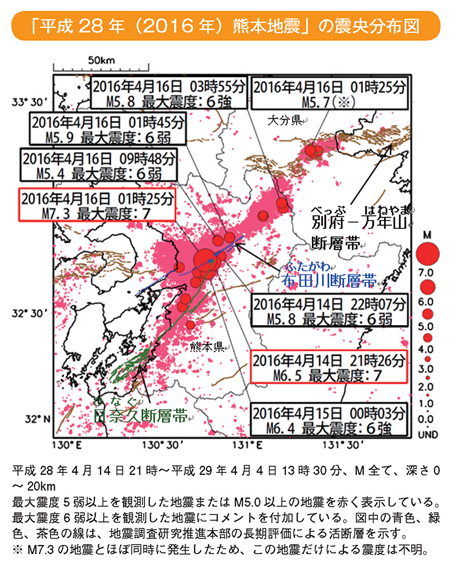

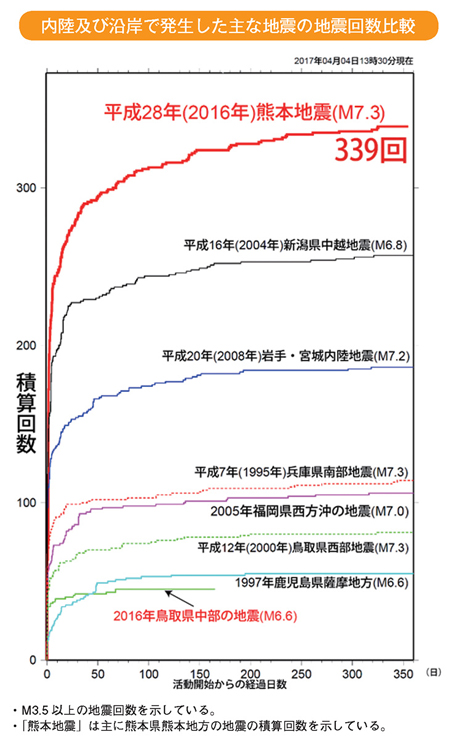

平成28年4月14日21時26分に、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード(M)6.5の地震が発生し、熊本県益城町で震度7を観測したほか、九州地方から中部地方にかけて震度6弱~1を観測しました。また、4月16日01時25分には、熊本県熊本地方を震源とするM7.3の地震が発生し、熊本県益城町と西原村で震度7、南阿蘇村、菊池市、宇土市、大津町、嘉島町、宇城市、合志市、熊本市で震度6強を観測したほか、九州地方から東北地方にかけて震度6弱~1を観測しました。これらの地震をはじめとする一連の地震活動は、熊本県熊本地方、熊本県阿蘇地方、大分県中部などにかけての広い範囲で活発に推移し、震度1以上を観測した地震は平成29年4月4日までに4,287回発生しました。また、過去約20年間に内陸及び沿岸で発生した主な地震の地震回数(M3.5 以上)を比較すると、今回の活動は最も回数が多くなっています。この地震活動により、死者225人、負傷者2,747人、住家全壊8,689棟などの被害が生じました(平成29年3月31日現在)。気象庁は、この一連の地震活動を「平成28年(2016年)熊本地震」と命名しました。

地震活動の領域には、布田川断層帯、日奈久断層帯、別府-万年山断層帯が存在しています。4月14日21時26分の地震(M6.5)は日奈久断層帯の一部の活動、4月16日01時25分の地震(M7.3)は主に布田川断層帯の一部の活動によると考えられます(地震調査研究推進本部地震調査委員会による)。

(2)平成28年10月21日の鳥取県中部の地震

平成28年10月21日14時07分に、鳥取県中部を震源とするM6.6の地震が発生し、鳥取県倉吉市、湯梨浜町、北栄町で震度6弱を観測したほか、関東地方から九州地方にかけて震度5強~1を観測しました。その後、活発な地震活動が見られ、平成29年4月4日までに最大震度1以上を観測した地震が453回(震度6弱:1回、震度4:8回、震度3:35回、震度2:103回、震度1:306回)発生しました。この地震により、負傷者31人、住家全壊18棟、住家半壊290棟などの被害が生じました(平成29年3月31日現在)。

※「平成28年(2016年)熊本地震」と鳥取県中部の地震による被害状況は、総務省消防庁による。

トピックスⅠ-9 緊急地震速報の新しい予測手法の開発

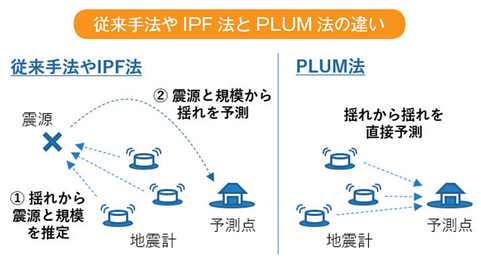

気象庁は、緊急地震速報の更なる高度化のために、「IPF法(Integrated Particle Filter法)」及び「PLUM法(Propagation of Local Undamped Motion法・プラム法)」という、2つの新しい予測手法の開発・導入を進めています。これらの新手法の導入で、ほぼ同時に複数の地震が発生した場合や巨大地震が発生した場合に、従来手法より精度の良い緊急地震速報が発表できるようになります。気象庁では、IPF法を平成28年12月に導入し、運用を開始するとともに、PLUM法の導入に向けて開発・検証を進めています。

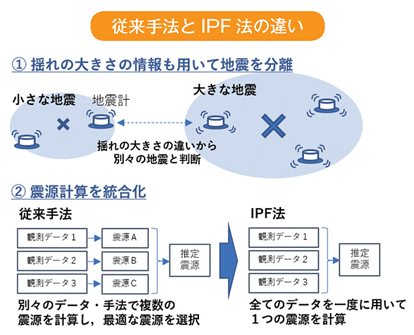

(1)IPF法 ~ほぼ同時に複数の地震が発生した場合における精度の向上~

「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」や「平成28年(2016年)熊本地震」の一連の活発な地震活動では、ほぼ同時に発生した複数の地震を1つの地震として処理したために、正しい震源位置及び規模が求められず、過大な震度を予測する事例がありました。従来手法では、地震計から送られてくる観測データの時刻情報(地震の検知時刻)だけを頼りに地震の識別を行っていました。そのため、複数の地震の発生タイミングが偶然重なってしまうと、それらの地震は1つの地震と見なされてしまうという技術的な課題がありました。

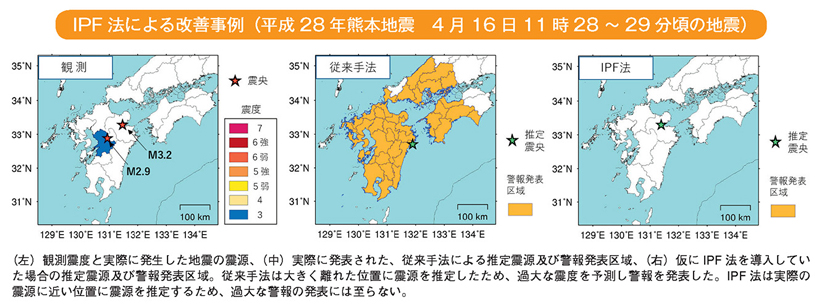

IPF法は、この技術的課題を解決するための新しい震源決定手法です。IPF法では、1つの地震か否かを判別する際、観測データの時刻情報だけではなく、揺れの大きさの情報も活用する方法を採用しています(右図①)。これにより、複数の地震の発生タイミングが偶然重なったとしても、それらを高い確度で識別できるようになりました。また、従来別々に用いられていたデータや手法を統合的に用いることで(右図②)、 より安定して精度の良い震源を推定できるようになりました。これにより、たとえ地震の識別が完全にはできなかったとしても、大きく離れた位置に震源を決めてしまうことが少なくなりました。「平成28年(2016年)熊本地震」では、最大震度3以下の地震に対して過大な震度を予測し警報を発表する事例が3回ありましたが、いずれの事例もIPF法の導入で改善することが確かめられました。前ページ下図はその一例です。

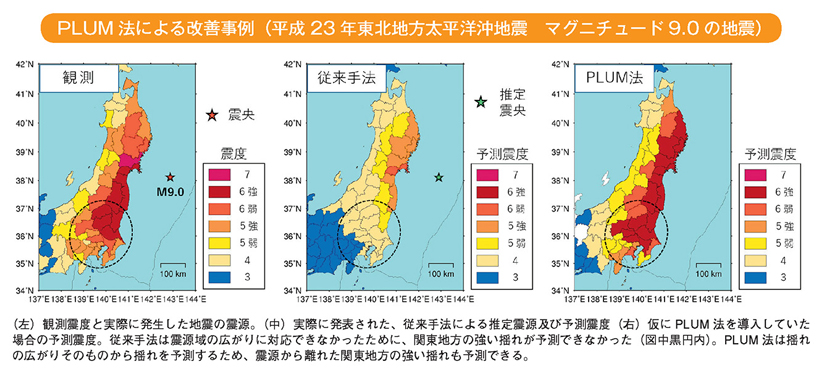

(2)PLUM法の概要 ~巨大地震が発生した場合における精度の向上~

「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」においてマグニチュード9.0の巨大地震が発生した際、震源から遠く離れた関東地方でも大きな揺れを観測しましたが、従来手法ではこの強い揺れを精度良く予測することができませんでした。従来手法や前述のIPF法では、震源を「点」と見なして震度を予測しているため、震源域が百キロメートルを越えるような巨大地震では、精度良く震度を予測できない場合があります。

PLUM法は、巨大地震が発生した際でも精度良く震度が求められる新しい予測手法です。PLUM法では、震源や規模の推定は行わず、地震計で観測された揺れの情報(震度に相当する値)から直接予測したい地点の震度を求めます(上図)。これは「予測地点の付近の地震計で大きな揺れが観測されたら、その予測地点も同じように大きく揺れる」という考えに従った予測であり、予測してから揺れがくるまでの時間的猶予は短時間となりますが、広い震源域を持つ巨大地震であっても精度良く震度を予測できます。「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」で発生したマグニチュード9.0の地震にPLUM法を適用すると、震源から離れた関東地方の強い揺れも精度良く予測できることを確認しました(下図)。

PLUM法は、開発及び検証等が完了次第、予測精度と揺れまでの時間的猶予の双方の効果をあげるようにIPF法と組み合わせた形で運用を開始する予定です。

トピックスⅠ-10 常時観測火山の追加と噴火警戒レベル判定基準の公表

気象庁では、御嶽山の噴火を受け火山予知連絡会の下に設置された検討会からの緊急提言(平成26年11月)及び最終報告(平成27年3月)を踏まえ、火山観測体制の強化や分かりやすい火山情報の改善(特集も参照)の一環として、常時観測火山の追加と噴火警戒レベル判定基準の公表を進めています。

(1)常時観測火山の追加

気象庁では、110の活火山のうち、今後100年程度の期間の噴火の可能性及び社会的影響を踏まえ「火山防災のために監視・観測体制の充実等の必要がある火山」として火山噴火予知連絡会によって選定された47火山を常時観測火山として、24時間体制で火山活動を監視してきました。これに加え、火山噴火予知連絡会検討会の緊急提言及び最終報告において、近年、火山活動の高まりがみられた八甲田山、十和田、弥陀ヶ原の3火山を常時観測火山とするよう提言がなされました。

この提言を踏まえ気象庁では、これら3火山に地震計や傾斜計、空振計、GNSS、監視カメラといった各種火山観測装置の整備を進め、平成28年12月1日から常時観測火山に追加し、24時間体制での監視を開始しました。これにより、気象庁が常時観測火山として監視する火山は50となりました。

(2)噴火警戒レベル判定基準の公表

火山噴火予知連絡会の最終報告では、火山ごとの活動の特徴を改めて整理し、御嶽山のような水蒸気噴火の可能性も踏まえ、噴火警戒レベルの引き上げや引き下げの基準(以下「噴火警戒レベル判定基準」という。)の精査を行うとともに、分かりやすい火山情報の改善の一環としてどの様な場合に噴火警報が発表されるか登山者等が認識できるよう、噴火警戒レベル判定基準を公表するよう提言がなされました。

これを受け気象庁では、噴火警戒レベルが導入されている全国の火山について、火山専門家の意見を伺いながら、最新の科学的知見を反映する等の精査作業を進めているところです。

これまで、岩木山、蔵王山、日光白根山、浅間山、御嶽山、伊豆大島、三宅島、鶴見岳・伽藍岳、阿蘇山、霧島山(えびの高原(硫黄山)周辺)、桜島の11火山(平成29年3月31日現在)で噴火警戒レベル判定基準の精査作業が完了し、気象庁ホームページにおいて公表しています。平成28年10月8日に爆発的噴火があった阿蘇山では、今回の噴火で得られた知見も加味し、噴火直前と同様な現象が発生した場合において、事前に噴火警戒レベルを3に引き上げることを可能とするなどの精査作業を行い、平成28年12月20日に公表したところです。

気象庁では、引き続き、残る全ての常時観測火山について、噴火警戒レベル判定基準を順次、公表して参ります。

公表している噴火警戒レベル判定基準は、以下のURLからご覧いただくことができます。

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/keikailevelkijunn.html

トピックスⅠ-11 口永良部島における地域に密着した火山防災の取組

口永良部島では、平成27年5月の噴火により噴火警戒レベル5(避難)に引き上げた後、平成28年6月に噴火警戒レベル3(入山規制)に引き下げましたが、依然として活発な火山活動が継続しています。

火山活動の高まりが見られた平成27年3月以降、職員を現地に長期派遣し、火山ガスや熱映像等の観測・調査を現地で行うとともに、地元自治体や住民へ火山活動の状況を解説するなどの対応を行ってきました。特に、平成27年5月噴火の直前に、比較的規模の大きな震度3の地震が島内で観測された際には、派遣された職員が地元自治体や住民への説明を密にし、噴火の際の避難行動等の確認を行いました。噴火後に、口永良部島全島に対して避難指示が発令された後も、屋久島に職員を常駐させ、観測体制を強化するとともに、火山活動や気象状況に関する解説を行うなど、口永良部島の帰島へ向けた対応の支援も実施しました。住民が帰島した後も、これらの取組を継続的に行うとともに、地元自治体をはじめとした地域との連携を一層強化するため、平成28年10月1日付で、屋久島町役場庁舎内に「口永良部島火山防災連絡事務所」を設置しました。火山防災連絡事務所は、既に設置されている浅間山、伊豆大島、三宅島、阿蘇山に続いて5箇所目です。

口永良部島火山防災連絡事務所には職員2名が勤務しており、主に口永良部島の火山活動の解説や火山観測、火山観測機器の点検・保守を行っています。地元自治体(屋久島町)をはじめとする防災関係機関に対して、定期的に口永良部島の火山活動を解説しているほか、火山性地震の多発など火山に異常がみられた場合には、その都度、解説を行っています。火山観測については、月1~2回の頻度で火山ガスや熱活動などの観測を行うほか、火山活動に変化がみられた場合には臨時観測も行います。

口永良部島は、未だ火山噴火への警戒が予断を許さない状況にあります。いざというときに、地元自治体や住民が、気象庁からの情報をもとに的確な対応を取るには、火山への正しい理解や避難訓練等の平素からの備えが重要です。また、地元自治体や住民と気象庁との間の信頼関係も大切です。口永良部島は人口130人ほどの小さな島ではありますが、住民のほとんどが噴火を間近で経験しており、屋久島町及び住民一人一人の火山への関心は非常に高いものがあります。口永良部島火山防災連絡事務所では、日ごろから地元自治体へ火山活動の解説を行うほか、口永良部島で住民説明会や出前講座を開催するなど、地元自治体・住民の火山への正しい理解を支えていきます。そして、気象庁との顔の見える信頼関係の構築に努めていきます。

Ⅱ 長期の監視から地球の今を知り、将来に備えるために

トピックスⅡ-1 地球温暖化予測情報第9巻の刊行

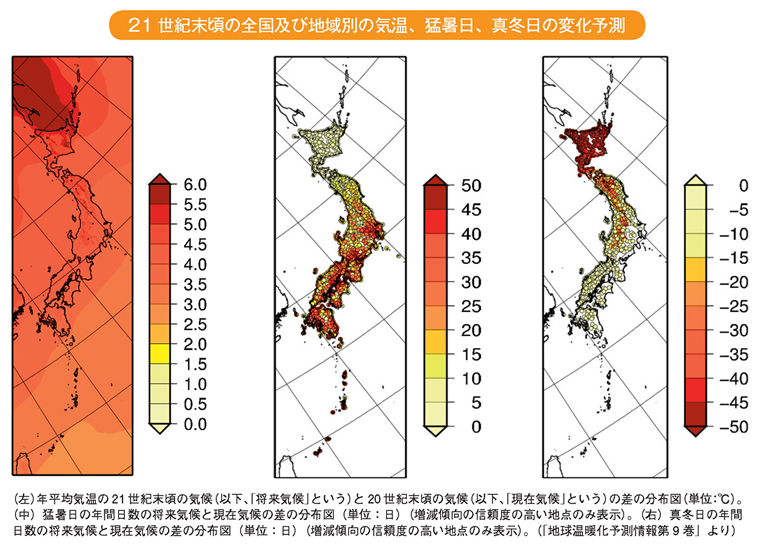

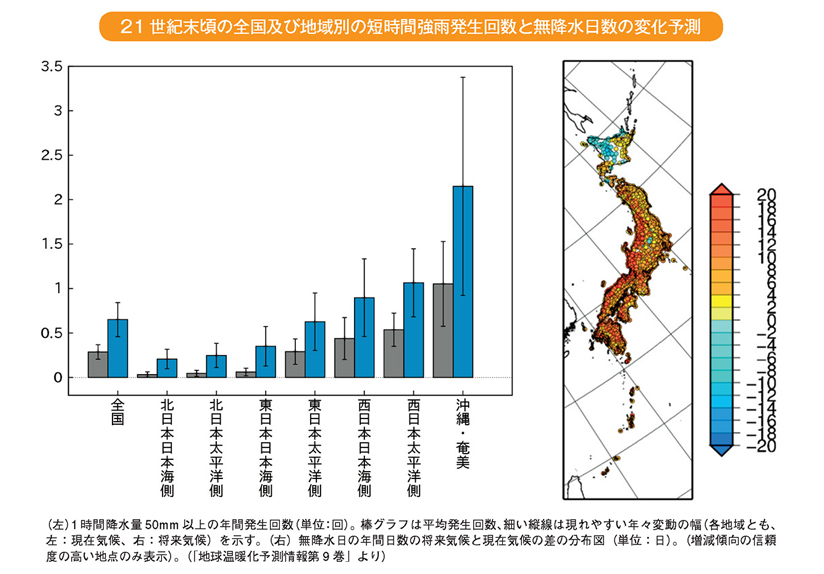

気象庁は、地球温暖化の緩和策や適応策の検討に資すること、また、地球温暖化に係る科学的知識の普及を目的に、平成8年度より、数値モデルによる地球温暖化の予測結果を「地球温暖化予測情報」として公表しています。平成29年3月には、文部科学省委託事業である気候変動リスク情報創生プログラムによる予測結果を用い、最新となる「地球温暖化予測情報第9巻」を取りまとめ公表しました。平成25年に公表した「地球温暖化予測情報第8巻」では、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が想定する温室効果ガスの排出シナリオのうち、中程度に相当する温室効果ガスの排出が続くと想定した場合の予測を行いましたが、「地球温暖化予測情報第9巻」では、防災上の意識を高める観点等から、IPCCが想定する温室効果ガスの排出シナリオのうち、最も高い水準で温室効果ガスの排出が続くと想定した場合の予測を行い、年による変動の幅や信頼度の評価結果も加えて提供しています。

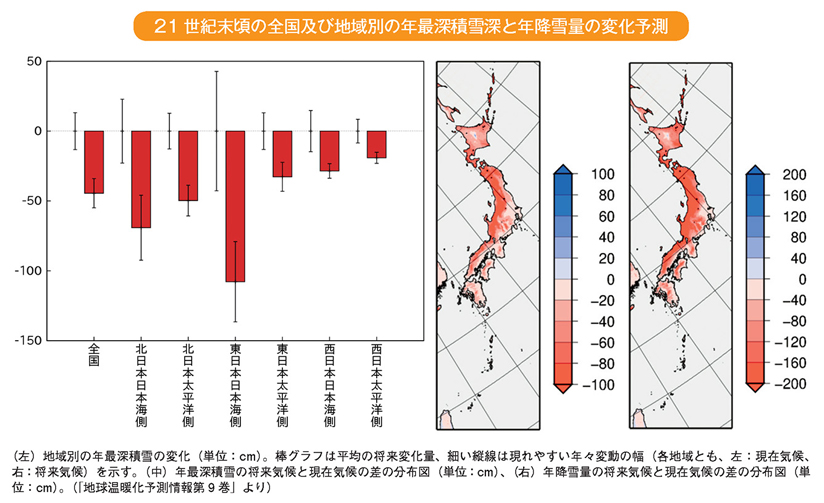

その中では、21世紀末頃の日本は20世紀末頃と比べて、年平均気温が地域によって+3.3~+4.9℃と大幅に上昇するほか、猛暑日(日最高気温35℃以上)の日数が大幅に増加、真冬日(日最高気温0℃未満)の日数が大幅に減少すると予測しています。また、日降水量200mm以上の大雨の日数は2倍以上、滝のように降る雨(1時間降水量50mm以上の短時間強雨)の年間発生回数も2倍以上になるなど、大雨や短時間強雨の頻度は全国的に増加すると予測しています。一方、無降水日数も全国的に増加すると予測しており、水資源管理等への影響も考えられます。降雪については、本州日本海側で大きく減少するほか、降雪期間が短くなると予測していますが、一方で、21世紀末においても20世紀末と同程度の降雪量となる年もあると予測していることから、大雪への備えも引き続き必要です。

トピックスⅡ-2 南極昭和基地開設60周年

南極地域観測は昭和32(1957)年から昭和33年12月までの国際地球観測年(IGY)の一環として始められた学術的な事業です。我が国は昭和30(1955)年11月の閣議決定に基づき南極地域観測への参加を決め、IGY観測参加12カ国の一員となりました。昭和31(1956)年11月8日に南極観測船「宗谷」が東京晴海埠頭を出港し、一路南極へと向かった第1次南極地域観測隊は、翌32(1957)年1月29日、リュツォ・ホルム湾東岸、南極大陸氷縁から西に4kmのオングル群島に上陸し、この地に昭和基地を建設しました。この時、越冬した気象隊員は1名で、2月9日00UTCから3時間おきに気温の観測を開始しました。気象庁は第1次観測隊より現在越冬中の第58次観測隊に至るまで、昭和基地を中心とする気象観測に参加し堅実な発展をとげています。当初は地上気象観測のみを行い、その後、徐々に観測要素を増やし、現在では5人の越冬隊員を毎年派遣して、通年で地上気象観測(目視1日8回)、高層気象観測(1日2回)、オゾン観測及び日射放射観測を実施しています。これらの観測は、世界気象機関(WMO)の国際観測網の一翼を担って実施されており、得られた観測データはすぐに各国の気象機関に送られ、日々の気象予報に利用されています。また、極寒の地で延べ269名に及ぶ気象隊員の努力により、約60年にわたる観測データが蓄積され、そのデータは地球温暖化やオゾンホール等の地球環境問題の解明と予測の基礎データとして利用されています。基地開設当初、建物はわずか4棟178㎡、越冬隊員は11名でしたが、開設60年を経た昭和基地は、現在、建物68棟7479㎡、越冬隊員は33名(第58次)と拡大・高度化しています。

この秋出発する第59次隊は、現在、各種研修や機器の整備を行い越冬観測に備えています。この隊は気象庁から気象観測5名のほかに、越冬隊長も派遣します。気象庁はこれまで、第20次、第36次、第52次と3人の越冬隊長を派遣しています。このほか、第30次ではあすか基地、第38次では「南極料理人」で有名なドームふじの越冬副隊長も派遣しています。今回の派遣の経緯として、第59次隊は現在建設中の基本観測棟の建設期間のうち、今後予定されている気象棟からの移転及び既存施設の解体、新しい観測業務体制の検討など、現地で総合的に検討・判断する必要がある主要な工事年度のため、この隊の越冬隊長を気象庁から派遣することが妥当であると極地研究所は結論付け、隊長を派遣することとなりました。これまで気象庁から派遣された越冬隊長は、隊長になる前に気象隊員として越冬経験があります。今後も、経験豊富な隊員が越冬隊長として派遣されることが期待されます。

コラム

■60周年を迎えた南極昭和基地における気象定常観測の意義

国立極地研究所および総合研究大学院大学

名誉教授 山内 恭